我国区域主导产业选择研究综述

2017-12-02重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所重庆40000重庆市国土资源和房屋勘测规划院重庆40000

(.重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所,重庆 40000;重庆市国土资源和房屋勘测规划院,重庆 40000)

我国区域主导产业选择研究综述

庞 静1,郭欢欢2,吴 涛1

(1.重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所,重庆 400020;重庆市国土资源和房屋勘测规划院,重庆 400020)

区域主导产业选择对地区经济快速发展具有重要的战略意义。在全面回顾我国区域主导产业选择理论和方法研究的基础上,将我国主导产业选择研究大致分为发轫阶段(1986—2000年)、发展阶段(2001—2008年)和繁荣阶段(2009年至今)。每个阶段的研究有所不同,但都与我国社会经济发展宏观形势相关。总结了主导产业选择研究的热点问题,包括产业选择基准、评价指标体系、选择方法和理论基础等。在此基础上,分析了我国区域产业选择研究存在的不足,主要包括空间概念没有引起足够重视,基准选择、定性与定量研究和理论研究尚显薄弱,展望了我国区域主导产业选择的研究方向等。

产业经济学;区域主导产业选择;选择基准

我国正处于工业化快速发展时期,促进产业结构调整和转变经济发展方式是我国经济工作的重心,而选择合适的产业具有重要意义。从国家到地方都需要结合资源禀赋、因子约束和外部环境等情况选择适当的主导产业或支柱产业,因此产业选择成为区域经济学、经济地理学和土地管理学等学科研究的热点。本研究在全面回顾我国产业选择研究进程的基础上,重点探讨了产业选择研究热点和问题,提出区域产业选择未来的研究方向,希望对我国区域产业选择理论的发展提供借鉴。

1 区域产业选择理论研究阶段

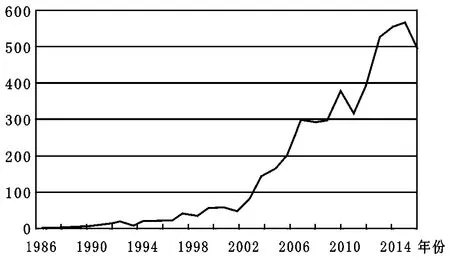

以“产业选择”为主题词,利用CNKI检索2016年以前的文献(检索时间:2016-09-09),共检索到5103篇(图1)。其中,最早的文献是阮正福发表的《把食品工业建成支柱产业》。回顾研究历程,我国区域产业选择研究始终围绕着经济社会发展宏观形势。改革开放以前,计划经济体制抑制了产业选择研究;改革开放以后,全国各省市产业选择的自主权增强,国内学者开始学习和讨论国外产业选择理论[1]。2001年以后,随着我国加入世贸组织,国外资本的大量涌入使我国各地选择产业更为必要;2008年以来,国家“调结构,促发展”的工作重心对产业选择研究提出了新要求。根据国内学者的区域产业选择研究进展,可大致分为三个阶段:发轫阶段(1986—2000年)、发展阶段(2001—2008年)和繁荣阶段(2009—至今)。

1.1 发轫阶段(1986—2000年)

我国各地自主发展经济的需求使本阶段应用研究较多,但侧重点有所不同,有国家尺度[2]、省级尺度[3]、西部地区主导产业[4]和贫困地区研究[5,6]等。这一阶段的理论研究也有建树,如刘长庚从产业选择要点、产业结构演进的阶段和规律性、产业选择的具体方法三个方面进行了理论研究[7];周传世提出了“三基准”,包括收入弹性基准、生产率上升基准和关联度基准[8];和金生提出工业重点产业选择基准,包括经济效益、技术水平、产品水平、市场预测、资源优势、产业关联和战略地位等[9]。其中,影响较大的是王辰的《主导产业选择的理论及其实际应用》[10]与周振华的《产业结构优化论》[11]。本阶段研究具有以下几个特征:①研究多以比较优势作为理论基础[12];②产业选择基准较单一,包括比较优势基准、收入弹性基准、生产率上升率基准和产业关联度等;③研究关注的热点较多,有农村地区、贫困地区、国外产业选择介绍[13]等;④研究成果总体实施效果并不理想,“九五”期间我国许多地区的支柱产业极其相似,如有24个地区选择电子产业作为支柱产业[14]。

图1 区域产业用地选择研究统计

1.2 发展阶段(2001—2008年)

2001年,随着我国加入世贸组织,经济社会发展的速度明显加快。“九五”期间,各省市产业雷同严重,这对产业选择理论和实践的要求更高。因此,本阶段产业选择理论研究明显增多,影响力较大的有刘克利的《主导产业的评价选择模型及其应用》[15]等。其次,第二产业或工业主导产业选择研究在本阶段明显增多,如王青研究了国家层面的第二产业主导产业选择问题[16];崔蕴探讨了江苏省工业主导产业选择[17]。第三,产业选择的研究方法不断丰富,如DEA模型[18]、波士顿矩阵[19]、投入—产出分析[20]、SSM[21]等都被用于产业选择研究。“空间”缺失是我国区域产业选择研究初期存在的最大问题。与上一阶段相比,本阶段最大突破是国内学者开始关注产业选择与空间组织(布局)[22,23]。此外,产业结构调整[24]、产业集聚(集群)[25]、产业转移[26]等新形势也深刻影响着产业选择研究。

1.3 繁荣阶段(2009年—至今)

本阶段研究成果呈爆发态势,6年的研究成果超过以前20年。受国家宏观经济的影响,研究侧重点也与前阶段有所不同。2008年政府工作报告将“调结构,转方式”作为当年的重点工作,产业结构调整与产业选择研究成为热点。因此,本阶段产业选择研究与区域产业二次选择或新区开发有关,如祁杭峰研究了无锡市产业结构调整问题[27],王磊研究了滨海新区的主导产业选择[28],魏晓芳研究了现代空港经济区产业选择[29]等。“建设海洋强国”理念促使海洋区域主导产业选择的研究出现,如山东半岛蓝区产业选择研究[30]、滨海新区海洋战略性主导产业选择[31]等。除第二产业外,第一产业和第三产业的主导产业选择问题也受到重视。这是由于我国部分区域进入后工业化时代,现代服务业有助于促进区域产业结构升级[32],因此更受青睐。本阶段的农业产业选择研究与第一阶段有所不同,强调现代农业的概念,如关海玲等研究建议太原都市型现代农业应布局观光休闲农业圈、特色种养农业圈、科技示范农业圈、合作辐射农业圈等[33]。

2 区域产业选择研究热点

基准是主导产业选择之“锚”,研究提出符合区域发展的基准是产业选择的基础。国际上最有影响力的基准是罗斯托基准、赫希曼基准和筱原基准。我国区域主导产业选择研究基准主要是在借鉴这三个基准的基础上发展起来的。早期的基准被称为“原则、标准”或“准则”等,韩永文较早将其称为“基准”[34]。国内学者在对国外研究吸收基础上,提出了“三基准、四基准、五基准、六基准和七基准”等[35]。其中,影响力最大的是周振华在《产业结构优化论》中提出的“三基准”:增长后劲最大化基准、短缺替代弹性基准和瓶颈效应基准[11]。但该研究也受到批评,被认为将产业选择和产业扶植混为一谈[35]。其他影响力较大的基准有:张圣祖的“五基准”,包括收入弹性、生产率上升率、产业关联度、产业协调度、增长后劲等[36];陈刚提出定性基准与定量基准结合[37]等。总体来看,国内产业基准研究可分为:第一类是根据主导产业的内涵和特征概括归纳主导产业的选择基准准则体系;第二类是根据主导产业的作用和地区的特点、禀赋确定主导产业的选择基准[38]。

产业选择评价指标体系:主导产业选择是一个多准则决策问题,在选定基准后还需构建评价指标体系进行综合评价。产业选择研究初期就有评价指标体系的影子,如和金生在1990年就构建了重点工业产品评价层次结构[9]。经过近30年的发展,产业选择评价指标体系日益丰富。如薛领构建了合肥主导产业的选择评价指标体系[39];张海华根据数据的可获取性和研究对象的基本特性构建了黑龙江省主导产业选择指标体系[40];纪云涛从微观的企业行为入手,构建了“三链一力(产业链、技术链、价值链和竞争力)”的产业选择量化模型[41]。在评价指标体系评价中,评价指标权重的确定是关键。权重确定方法大致可分为两类:主观方法和客观方法两类:主观方法有层次分析法[42]、DAMATEL方法[43]等,客观方法有Fuzzy模式识别[44]、主成分分析[45]、粗糙集方法[47]等。

产业选择方法:除综合评价指标体系外,国内学者还采用其他一些方法研究产业选择。主要有:①DEA模型。这种方法避免了权重设定的问题,如王秋红等基于DEA-CCR模型对甘肃省40个产业部门的运行效率进行了评价,同时选出了甘肃省的主导产业[47]。②Weaver-Thomas模型。这是一种适用的综合打分排序方法[36]。③三角白化权函数灰色聚类模型。张海华将三角白化权函数灰色聚类模型应用到区域主导产业选择中,并对黑龙江省主导产业进行了实证研究,验证了模型的适应性和可信性[40]。④投入产出模型。赵艳轲等基于投入—产出分析、AHP法、DEA模型等相关方法构建了重庆市主导产业选择的模型[48]。⑤SWOT分析。宋继承的研究认为,区域主导产业选择应重视定性分析的重要作用,提出应用SWOT模型确定主导产业的选择范围,再基于比较成熟的基准对主导产业进行精选的新思维[49]。关于产业选择方法更详细的介绍可参考王涛的综述[50]。

产业选择理论基础:从目前产业选择的理论研究看,主要理论基础包括比较优势理论、钻石理论、新经济地理学理论等。比较优势理论以李嘉图的比较成本分析和俄林的资源禀赋为基础,在产业选择研究初期应用最为广泛。如1991年,韦伟在研究安徽省主导产业时提出地区比较优势应作为选择主导产业的主要基准[51]。但也有学者认为比较优势带给落后国家的“成本效益”一定为负[52],在国际分工中容易掉入“比较优势陷阱”[53],据此选择主导产业可能导致贫富差距扩大的马太效应。钻石理论被认为是对比较优势的有效改进,它既考虑具备比较优势的产业,又兼顾产业发展的机会问题,可有效解决西部贫困区经济健康、持续和快速发展问题[53]。近年来,以克鲁格曼为代表的新经济地理学的兴起,为主导产业研究注入了新的活力。其核心思想是规模报酬递增、运输成本与要素流动之间相互作用所产生的向心力导致两个初始完全相同的地区变成一个核心与外围的产业空间分布模式[54]。该理论为主导产业选择引入“空间概念”和“政府干预”,有助于指导各地根据空间定位选择主导产业。谭威、王萍萍等在研究广西区域产业选择时已注意到新经济地理学的影响[55,56]。但总体来看,国内新经济地理学与产业选择研究还处于起步阶段。

3 我国区域产业选择研究存在的问题

3.1 空间概念没有引起足够重视

区域主导产业不等于国家主导产业的区域化,国家主导产业研究不存在空间问题,而区域主导产业最本质的属性是空间性,而因对区域的空间层次明确界定显得尤为重要[49]。在早期的产业选择研究中,过分关注需求收入弹性、产业关联度等基准,对区域的产业定位和区际分工缺乏认识,导致我国各省市在上世纪末各地主导产业高度相似。胡焱认为模糊产业的空间属性,导致全国出现不同区域间产业结构趋同是我国主导产业选择研究存在的重要缺陷之一[57]。在我国产业选择的第二阶段学者们开始关注产业选择与空间组织(布局)[22,23],但总体来看,对空间概念的研究重视程度仍然不够。

3.2 根据实际情况选择不同的基准

基准研究成果不断完善,可供选择的基准不断增多。基准选择应结合地区实际、经济发展阶段等适当选择、适机调整。基准选择既不能一层不变,也不能一劳永逸。基准选择并非越多越好,选择的基准过多可能导致基准之间存在矛盾[49],关键是选择适合的基准。以劣势地区为例,如比较优势基准可能会导致这些地区在经济竞争中处于劣势地位,建议这些地区应以新经济地理学和钻石理论为基础,充分发挥地区内部城市化、人口增加和运输成本下降对其工业化产生的需求拉动作用[54],并主动融入到国内统一大市场,实现区域跨越式发展。

3.3 定性研究与定量研究问题

“罗斯托基准、赫希曼基准和筱原基准”等是基于定量的产业选择模型,受其影响我国的产业选择研究初期也多采用定量研究方法。定量研究方法的优势在于通过定量比较能够直观反映哪些产业更具优势,但以“基准”为基础进行评价也使它存在天生缺陷,那就是如果基准选择不准确,得到的结果将相差甚远。同时,定量方法还受到经济系统是否平稳、经济数据能否获取的限制[58]。近年来,将定量和定性相结合研究产业选择开始出现,如宋继承等构建以SWOT模型为基础的主导产业选择新思维[49]。产业选择涉及到区域协调和区域内部分工等不同层次,在定性分析基础上进行定量研究更加科学。

3.4 产业选择基础理论研究薄弱

第一阶段的产业选择理论研究有刘长庚对主导产业要点、产业结构演进、产业选择方法的研究[7]和周振华的《产业结构优化论》[11]等。第二阶段黄勤等认为,区域主导产业不是国民经济主导产业的区域化[59],这为产业选择理论研究注入空间概念;马晓燕从支柱产业内涵与特征、支柱产业与主导产业关系、支柱产业选择理论等方面全面探讨了支柱产业理论[60]。第三阶段理论突破主要是将新经济地理学引入产业选择研究。总体来看,各阶段理论研究成果明显少于应用研究。理论研究的缺乏使主导产业、支柱产业和高新技术产业等概念混淆[61],学者们研究的支柱产业与主导产业选用的基准高度相似[62]。

4 我国区域产业选择研究展望

4.1 产业选择与新经济地理学研究

在以往的产业选择和布局研究中过分强调比较优势,在产业发展竞争中中西部地区始终处于劣势地位。国家实施的西部大开发战略主要布置资源开发产业,导致西部面临产业发展层次低、产业配套不完善的困境[63]。国内学者范剑勇探讨了新经济地理学对缩小地区差异的影响[54],梁琦探讨了新经济地理学对产业集聚的影响[65]。这些成果为产业选择研究提供了新思路,需要进一步消化吸收以完善产业选择理论。此外,新经济地理学是产业选择中的“空间布局”理论基础之一,深入研究有助于提升我国产业选择基础理论研究水平,实践上可避免各省市主导产业趋同。

4.2 关注第一产业和第三产业的主导产业选择

受我国经济结构和经济工作重心的影响,产业选择研究关注重点经历了“全产业—第二产业—全产业”的过程。目前,我国的工业化总体上处于中期阶段[68],部分地区进入工业化后期。2010年,《全国主体功能区划》对不同区域进行功能定位,将工业作为主导产业并非唯一选择。因此,各地产业结构调整和转变发展方式的紧迫性对产业选择研究提出了新的挑战。以生产性服务业为代表的第三产业和以现代农业为代表的第一产业的主导产业如何选择,怎样布局都是今后的研究重点;目前常用的比较优势基准和产业关联基准等是否能够满足第一产业和第三产业的选择也值得研究。

4.3 加强区域产业选择的基础理论研究

理论研究是学科健康发展的基础,国内产业选择理论研究薄弱使我国在产业规划和布局实践方面出现很多问题。关于理论研究的深入有以下几点值得突破:①产业基准。研究产业基准不只是提出一些基准,基准选择的依据研究更为重要。②产业布局。按照特定基准可以选定某些产业,但在区域内或区域间这些产业如何布局,需要探讨交通、地形、劳动力等资源禀赋的影响。③基础理论研究。目前常用的基础理论有比较优势理论、钻石理论,新兴的理论有新经济地理学理论,这些都是国外学者的研究成果。结合我国的社会制度能否建立更贴近中国国情的产业选择基础理论是更大的挑战。

[1]吕明元.产业选择理论在中国的发展脉络:1978-2004[J].产业经济研究,2005,4(3)∶64-71.

[2]王岳平.“九五”时期我国主导产业选择的定量分析[J].战略与管理,1997,(5)∶63-75.

[3]苏文才.试论安徽省主导产业选择[J].预测,1990,9(3)∶4-7.

[4]董藩.西部主导产业选择:重工业是科学决策吗?——兼再提双向环流战略之思路[J].改革与战略,1996,(3)∶27-32.

[5]王国强,蔡建霞.贫困地区支柱产业选择依据与方法研究——以河南大别山区为例[J].地域研究与开发,1992,11(4)∶31-34.

[6]王炜.老区的产业选择[J].浙江学刊,1988,(6)∶37-39,32.

[7]刘长庚.关于主导产业选择的理论研究[J].湘潭大学学报(社会科学版),1991,15(2)∶11-14,76.

[8]周传世,刘永清.区域主导产业选择基准的计量化和投入产出技术[J].电子科学技术大学学报,1997,26(增刊)∶55-59,66.

[9]和金生.地区工业重点产业选择的理论和方法探讨[J].软科学研究,1990,(1)∶35-38.

[10]王辰.主导产业的选择理论及其实际运用[J].经济学动态,1994,(11)∶39-42,38.

[11]周振华.产业结构优化论[M].上海:上海人民出版社,1992.

[12]韦伟,郭万清,王健.比较优势与安徽主导产业选择[J].财贸研究,1991,2(3)∶23-29.

[13]何诚颖.美、英、日三国主导产业选择比较研究[J].学术研究,1996,(5)∶40-43.

[14]张长春.“九五”各地区支柱产业选择情况——各地“九五”计划比较分析报告之一[J].中国投资与建设,1996,(8)∶35-36.

[15]刘克利,彭水军,陈富华,等.主导产业的评价选择模型及其应用[J].系统工程,2003,21(3)∶62-68.

[16]王青.第二产业主导产业的选择与实证分析[J].财经问题研究,2005,(6)∶45-51.

[17]崔蕴,朱要武.江苏省工业主导产业的选择[J].华东经济管理,2004,18(5)∶4-7.

[18]张根明,刘韬.基于DEA模型的高新区主导产业选择分析[J].技术经济与管理研究,2008,(2)∶19-21.

[19]黄信灶,行金玲.波士顿矩阵在区域产业选择中的应用[J].经济研究导刊,2008,(2)∶158-159.

[20]赵昌昌,王贵森,张兴旺,等.基于投入产出分析的区域主导产业选择研究——一个关于陕西省主导产业选择的案例[J].统计与信息论坛,2006,21(2)∶62-65.

[21]童江华,徐建刚,曹晓辉,等.基于SSM的主导产业选择基准——以南京市为例[J].经济地理,2007,27(5)∶733-736.

[22]陈雯,周诚君,汪劲松,等.苏锡常地区的产业选择与空间组织[J].经济地理,2001,21(6)∶679-684.

[23]薛领,李国平,孙铁山.天津主导产业选择与空间布局研究[J].科学技术与工程,2004,4(10)∶854-860.

[24]杨守鸿.重庆市主导产业选择与产业结构调整研究[D].重庆:重庆大学硕士学位论文,2005.

[25]王云平.产业集群与区域产业结构调整[J].当代财经,2007,(2)∶81-86.

[26]李小建,覃成林,高建华.我国产业转移与中原经济崛起[J].中州学刊,2004,(3)∶15-18.

[27]祁杭峰.基于主导产业选择的无锡产业结构调整研究[D].上海:复旦大学硕士学位论文,2010.

[28]王磊.天津滨海新区主导产业选择研究[D].天津:天津理工大学硕士学位论文,2010.

[29]魏晓芳,赵万民,黄勇,等.现代空港经济区的产业选择与空间布局模式[J].经济地理,2010,30(8)∶1328-1332.

[30]于婧,陈东景,王海宾,等.基于灰色系统理论的海洋主导新兴产业选择研究——以山东半岛蓝色经济区为例[J].经济地理,2013,33(6)∶109-113.

[31]李健,滕欣.区域海洋战略性主导产业选择研究——以天津滨海新区为例[J].天津大学学报(社会科学版),2012,14(4)∶313-318.

[32]申朴,孔令丞.现代服务业为主导∶产业结构优化路径的选择[J].国家行政学院学报,2010,(1)∶65-69.

[33]关海玲,陈建成,曹文,等.山西太原都市型现代农业主导产业选择分析[J].中国人口·资源与环境,2010,20(1)∶76-80.

[34]韩永文,宁吉哲,刘鲁军,等.对90年代我国带头产业选择与发展途径的探讨[J].计划经济研究,1992,(7)∶5-8.

[35]叶安宁.主导产业选择基准研究[D].厦门:厦门大学博士学位论文,2007.

[36]张圣祖.区域主导产业选择的基准分析[J].经济问题,2001,(1)∶22-24.

[37]陈刚.区域主导产业选择的含义,原则与基准[J].重庆社会科学,2003,(6)∶50-53.

[38]宁凌,张玲玲,杜军.海洋战略性新兴产业选择基本准则体系研究[J].经济问题探索,2012,(9)∶107-111.

[39]薛领.合肥主导产业层次选择模型研究[J].华东经济管理,2006,20(2)∶4-8.

[40]张海华,姜明辉,王雅林.黑龙江省主导产业选择研究[J].哈尔滨工程大学学报,2008,29(12)∶1356-1360.

[41]纪云涛.基于“三链一力”的产业选择和升级研究[D].上海:复旦大学硕士学位论文,2006.

[42]王应明,徐南荣.地区主导工业产业选择的原则及其评价指标体系[J].数量经济技术经济研究,1990,6(9)∶67-70.

[43]周慧秋,周德群,朱佩枫,等.基于DAMATEL方法的区域支柱产业选择——以江苏省徐州市为例[J].统计研究,2006,(4)∶50-52.

[44]武鸣.Fuzzy模式识别在主导产业选择中的应用[J].贵州工程院学报(自然科学版),1991,(2)∶100-107.

[45]傅为忠,代露露,潘群群,等.基于主成分与灰色聚类相结合的安徽省主导产业选择研究[J].华东经济管理,2013,27(3)∶18-24.

[46]王敏晰,李新.基于粗糙集方法的国家高新区主导产业选择模型[J].商业研究,2010,(1)∶115-119.

[47]王秋红,吕沙.基于DEA-CCR模型的甘肃主导产业选择[J].开发研究,2013,(4)∶38-41.

[48]赵艳轲,余兴厚.基于投入产出和DEA的重庆主导产业选择研究[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2011,28(3)∶33-37.

[49]宋继承.区域主导产业选择的新思维[J].审计与经济研究,2010,25(5)∶104-111.

[50]王涛.产业选择分析方法研究综述[J].经济纵横,2011,(9)∶121-125.

[51]韦伟,郭万清,王健.比较优势与安徽主导产业选择[J].财贸研究,1991,2(3)∶23-29.

[52]曹明福,李树民.绝对优势和比较优势的利益得失[J].中国工业经济,2006,(6)∶68-74.

[53]刘颖琦,李学伟,李雪梅.基于钻石理论的主导产业选择模型的研究[J].中国软科学,2006,(1)∶145-152.

[54]范剑勇.产业集聚与中国地区差距研究[M].上海:格致出版社,2008∶49.

[55]谭威.桂东地区承接广东制造业转移中的产业选择与布局研究[D].南宁:广西大学硕士学位论文,2012.

[56]王萍萍.中国—东盟自由贸易区框架下广西参与国际分工的产业选择[D].南宁:广西师范大学硕士学位论文,2008.

[57]胡焱,郑江绥.区域主导产业选择理论:基于演化的视角[J].前沿,2009,(6)∶61-63.

[58]菅青,吴骏,解晨晨,等.对皖江示范区主导产业选择的分析方法探讨——以芜湖市为例[J].华东经济管理,2013,27(5)∶65-67.

[59]黄勤,刘豫川.对区域主导产业研究中几个重要问题的认识[J].西南民族学院学报,2001,(8)∶15-19.

[60]马晓燕.支柱产业理论探析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2004,(2)∶260-264.

[61]李飞.区域主导产业选择研究综述[J].河南社会科学,2007,15(2)∶105-107.

[62]白二平,唐五湘.我国支柱产业选择的定量分析研究[J].统计与预测,1998,(4)∶24-28.

[63]魏后凯,蔡翼飞.西部大开发的成效与展望[J].中国发展观察,2009,(10)∶32-34.

[64]梁琦.产业集聚论[M].上海:商务印书馆,2004.

[65]冯飞,王晓明,王金照,等.对我国工业化发展阶段的判断[J].中国发展观察,2012,(8)∶24-26.

ReviewofDomesticRegionalLeadingIndustrySelectionResearch

PANG Jing1,GUO Huan-huan2,WU Tao1

(1.Chongqing Xinrong Land and Housing Investigation and Techniques Institute,Chongqing 400020,China;2.Chongqing Institute of Surveying and Planning for Land Resources and Housing,Chongqing 400020,China)

Regional leading industry selection had an important strategic meaning to the development of regional economic development.On the basis of a comprehensive review of domestic regional leading industrial selection theory and method research,the Chinese regional leading industrial selection research process was divided into three phases:The early phase(1986-2000),the developing phase(2001-2008) and the prosperity phase(2009-now).The research emphasis in each phase was different,while it associated with the development of macro economy in China.Then,the hot issues of regional leading industrial selection were summarized,including the industry selection criterion,evaluation index system,selection method and theoretical basis.On this basis,some defects were concluded.The space concept didn’t arouse enough attention,and the industry selection criterion,qualitative and quantitative research and theoretical research were still weak.Finally,we also recommend future directions for regional industrial selection research.

industrial economics;regional leading industry selection;selection criterion

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.02.014

F061.5;F269.22

A

1005-8141(2017)02-0194-05

2016-12-11;

2017-01-13

庞静(1983-),女(苗族),贵州省安顺人,硕士,工程师,研究方向为土地利用与规划。

郭欢欢(1983-),男,河南省安阳人,博士,高级工程师,研究方向为土地政策、土地规划。