“红军计划”的传奇

——德国文献大展的中国精神

2017-11-30CaiQing

蔡 青 / Cai Qing

将人们敌对的革命的符号演变成娱乐的、快乐的方式,是一种宽容和融合的当代思想,是一种新的对待世界和生活的态度。

以下呈现的几个文件,相隔15年。其一是2007年的一个讲座,关于“红军计划”,其中介绍了项目2002年到2007年的发展;接着是2012年的现场记录和2017年出征前的策划;最后是一个关于这个项目的访谈。

从“红军穿越欧洲”到“观望台”——蔡青谈他的2002至2007文献展外围行为艺术

2007年7月24日下午9:20—10:00,在纽约罗克菲勒大学学者楼举办“聚焦中国当代艺术”讨论会上蔡青的讲座记录

女士们先生们,晚上好!欢迎你们来参加这个讨论会。

现在我来介绍两件我的行为作品,它们都曾在德国文献展展出过,中间跨度5年。第一件作品叫《红军穿越欧洲》,是我与另外两位中国艺术家一同合作完成的。

红军是革命的象征,长征对新中国的历史有特别的意思,我们就是借用这个象征符号实现我们的行为计划,试图赋予长征在当代艺术中新的意义。

我们的原计划是在欧洲的一些城市长征,使走过的路线形成一个红星的图案。我们从柏林出发,先到卡塞尔,再去德国西部的马克思出生地特利尔,再北上去阿姆斯特丹,再折路经过布鲁塞尔去巴黎,达到诺曼底,再下转去罗马,回头经慕尼黑到纽伦堡,再去北欧到华沙,最后返回柏林。

在我们出发前,我们在柏林组织了一次座谈会,请来我们的朋友和一些德国文化界人士,共同就我们的行为计划做了讨论,我们谈红军,谈长征,还有人问到为什么是红军而不是兵马俑,另一种中国符号,回答是,兵马俑是静止的,而红军是流动的,更符合当代的话语,还谈到了美国作家爱德加·斯诺,他写的一本著名的书《红星照耀中国》。这就是为什么我们要在欧洲画个“红星”,我们想让红星照耀西方。图片上正在说话的是冷林,来自中国的著名艺术批评家,对面的是德国作家乌尔夫岗·克耐陂。中间的三个人就是组织这次活动的艺术家,左边是单增,右边是张奇开,中间的是我。单增与张奇开已住在柏林许多年了,这次行为之后两人分别前后离开了德国,回到了中国,在美术学院当教授。

我们到达的第一站是卡塞尔,当时那正有五年一届的德国文献大展,如果我们想给予长征在当代艺术中新的意念,那么这是一个机会,因为卡塞尔文献展是当前世界上最重要的当代艺术展。我们先到此地,也是我们出发长征的最好的开头。当我们到达卡塞尔时有更多的人加入我们红军的行列,有外国友人,更多则是在卡塞尔当地美术学院留学的中国学生。

在文献展开幕的当天,我们出现在公众面前。图片上是我们在路德维希美术馆前的草地上休息,后面的路德维希美术馆是历届文献展的主展厅,每当文献展开幕时,路德维希广场上就有许多现场行为发生,行为艺术家来自全世界各地,这次第一次出现了中国艺术家。

如同你们看到的,我们在城市里行军,走在街道上,在广场上列队,在展览的进口处给观众画速写,免费送给他们,这个活动叫“艺术为人民”,名称来自毛泽东的思想“艺术服务老百姓”;中间的图是德国最大的电视台Z DF采访我们;我们在招新兵长征,我们行军在不同的展览场地,这个(用光柱指图中领队一人)司令是我;我们在路德维希美术馆前做记号,是一个大叉,表示我们对权威的不同意见;最后我们在长征的路上遇到一组骑赛车的运动员,他们以他们的方式进行“长征”。

5年后,我又来到了卡塞尔,仍然着红军服装,保持与5年前的行为的连接。这次我是和我的哥哥一起来合作的,他是住在巴黎的艺术家,我们约好在德国相会。我从纽约来,他从巴黎来,共同完成这个行为,这个行为叫“观望台”。观望台是德国人用来打猎的瞭望架子,我的姐夫翰尼就是个德国人,他常去打猎,一次我看到他在钉一个瞭望架。我太佩服德国人对包豪斯的普及了,他钉得既简便又实用,我想这很适合我们做行为用,我请他再钉一个给我们,他做了。我们租了一个大车带着这瞭望台去了卡塞尔。

在6月16日文献展开幕那天,我们在路德维希广场上开始我们的行为。我们兄弟俩举着不同的观念牌给观众看,牌子是用英语、德语和中文写的,所以很容易吸引人的注意,人们拥挤在一起一个接一个地看下去,时而掌声响起,时而喧哗,真正达到了行为艺术与观众的互动。这个瞭望台放在路德维希美术馆前,蔡伟站在架子的顶端,我在架下的轮椅中,我们向观众举牌子。轮椅是我几年前曾在德国住院时用过的物件,之后我将轮椅保留了下来。

2012红星照亮欧洲Red star lighten Europe

参加“红星照亮欧洲”行为活动的有如下人次,在此深表谢意!他们是:唐晶和妻子胡越、薛雷、李航和李征(一对Cosplay)、王珊珊和王晗川、马莉婷、詹汪韬和法国女艺术家Pelphine Richer(冯铃岭)。去年在北京认识的铃岭很早前就计划从法国与我相会于卡塞尔了。

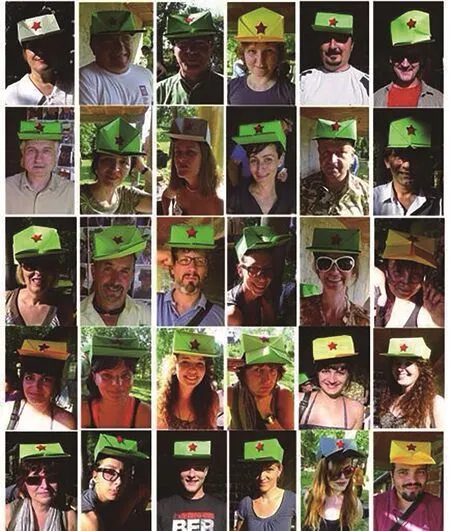

文献展第一日即6月9日,对公众开幕,有许多保安,因为总理要在开幕式上讲话。我们的车停在了广场对面的单向路上,把东西往下放,这时薛雷来了。薛雷胸前有个记者通行证,我们一起将材料拿到广场中,在人群之后的左边草地上等待总理发完言,人群散去,开始搭桌子。风将伞吹到人群中,我奔过去抢回,风太大,伞托抓不住伞,只好将旗子插进伞托迎风招展。摊位摆开,教人们叠纸帽。人们很有兴趣做个帽子,一呼即应,戴在头上,只是风很大,得用手扶着。那些中国志愿者都很快成了教练,人流涌动,红桌上场面显得很热闹。无数国内来的朋友经过,大家留影纪念。原弓带着威尼斯的雾气而来,川美的余可神仙般地现身,这次边上没有了张奇开,伦敦来的两位行为大师蔡元与奚建军也出现在照片左侧。大家欢欣鼓舞,拍照留影,记录下这难得的时刻!第一天的工作从上午10点到下午5点,记录下戴红星帽照相的146人次,看来如果有时间在这里做几万人次也是可能的!

2017将迎来的第4次“红军”文献展行动:红星遍撒欧洲谁要同去卡塞尔动员令

Join Us to Kassel!Call-Up for Artists

Art Now live tour 3将于2017年7月7日至17日举办,这是巡回艺术展首次在欧洲举办,欢迎愿在欧洲实施自己作品创作的艺术家一起加入这一次的行程。我将在沿途地区实施我的行为计划“红星遍撒欧洲”,也希望每位参展艺术家完成自己作品或计划。

此次德国文献展被命名为“以雅典为鉴”,展场延伸到国外,首次增设希腊雅典为分展场。而时逢明斯特的十年一届的大师展平行发生,再加上同时出现的威尼斯双年展,这些为本次我们的欧洲7月之行增添了丰富的色彩。

借此,我倡议前来加入的艺术家们,在这次巡回欧洲的过程中,随时随地发现灵感并创作出自己的作品,希望有更多好的行为艺术作品由此产生。

扬帆在即:“2017现场巡回+2017‘红星计划’”——重庆师范大学艺术研究生专访艺术家蔡青先生

采访者:陈育芝,重庆师范大学美术理论研究生,研究方向当代艺术

受访者:蔡青博士,“谁要同去卡塞尔”2017现场巡回展策展人,实施“红星计划”的艺术家,天津美术学院教授

陈育芝(以下简称陈):您是如何开始构想“红星计划”的?为什么“红星计划”一定要在欧洲并伴随卡塞尔文献展实行呢?

蔡青(以下简称蔡):最早有这个想法的是现在在四川美术学院任教的张奇开,那时他和单增生活在柏林,我生活在科隆。在我们合作的前一年,他一个人单枪匹马在柏林大街上身着红军装高举红旗试了一下,没有什么反响,也就歇了菜。这期间他还和单增来了科隆拜访正生病的我,我带两位去观看一个小型的行为艺术节,他们兴致之下,还上场每人做了一个表演,单增用一个八卦盘在现场中测试,装模作样像个风水先生,还有人事后真的让他看看工作室的风水,他还赚了一百多马克。张奇开把一个以前想好的方案拿到现场一试,他的想法很聪明,他在宣纸上写书法,当场倒贴拍卖,而下面的人抢着要,一点点的价值从负数又上升到正数,他用这么简单的方式揭示出艺术市场的规律。

2002年又逢五年一次的卡塞尔文献展,张奇开想到利用这个展览做“红军长征”的外围展,他和单增都住在柏林,一起讨论做这件事,他们又想到了叫上我一起,当时我的家在2001年已由德国搬到了纽约。在这之前,我回中国,专门去重庆和张奇开碰头,我拟写了文稿,我俩一起选出几张图片,把“红军穿越欧洲”的行为艺术计划发布出来。我为这个活动还得从纽约自费飞来德国与他们在柏林相聚。张奇开活动之前回四川老家找人做了十套灰粗布红军服装和几双草鞋。后来我租了一辆中巴,带上柏林的几个人去了卡塞尔,再找来几个当地美术学院的中国学生,另外又加上单增的两个外国朋友(单增在柏林之前是住卡塞尔的),凑足了十人一起行动。所以说这个主意原创是张奇开,真正到卡塞尔实施的方案是以我们三人为核心策划,并集结更多人加入的一次群体行动。

“红星计划”在欧洲开始是由于我们当时都是生活在德国,自然艺术创作也是由生活境遇决定的,我们这些远离自己文化背景的人,漂洋过海生活在异乡为异客,追求艺术梦想,而最终明白了这里的艺术很少与我们有关系,我们如同局外人,我们只有站在一边旁观的份!因此,我们必须行动,一定要发声。而选择在卡塞尔是因为它是世界顶级的当代艺术大展,太有名了,这个大展招来世界各地的参观者,包括圈内人士和公众,我们可以利用这个平台,露出水面,来个突击,以奇制胜,至少可以是自娱自乐,玩嗨起来。

陈:1937年驻中国战地记者埃德·加斯诺曾根据红军根据地采访见闻发表纪实文学《红星照耀中国》(RED STAR OVER CHINA),“红星计划”与这本著作有没有联系?

蔡:当然都是和红军有联系的事。我们的群体行为却与这本书没有直接的联系,我们三人里常常提起这一档子事的是单增,他总是提到这本书的一些背景和段落。两者之间正是相反的情况,国际人士那时是来到中国见证了当时的历史,而我们却从中国来到了西方国家。“红军”经过了几个5年之后,一直持续坚持这个项目的我,已把红军的形象消解到只有一顶帽子,最后又到了只在一个星星上了,而红星的意思也不再是单一的政治色彩的红星,而是五彩缤纷的各色五星,同时红星也有吉祥、走红的意思,每个人生都可以发光闪烁,旨在鼓励人们走进艺术天地,让人们参与艺术互动,激发人们的创造热情,就如安迪·沃霍尔说的每个人都可以成为明星15分钟,也如博伊斯说的人人都可以是艺术家一样。这次的《红星遍撒欧洲》正是在欧洲更多的地方展开,本届文献展第一次走出了德国,在雅典设立了分场,所以我也得去雅典,而威尼斯双年展也在过程中,我们也去,又逢必去的明斯特10年一遇的大师展在此间重叠,这样伴随着一系列连环性的艺术大展,红星将会在许多地方闪现,这样也就实现了作品的扩散性,完成“红星遍撒欧洲”这一概念。

陈:从2002年的《红军穿越欧洲》,2007年的《观望台》到2012年的《红星闪耀欧洲》,“红星计划”已持续了三个5年,能讲讲每次活动的具体情况吗?各个“红星计划”之间有没有一种联系?

蔡:2002年是集体行为,合作者主要是张奇开、单增和我,后来又招来几位志愿者,所以第一次《红军穿越欧洲》是个集体行动,因为人多势众很有气氛,正如台湾著名艺术评论家高千惠看到后在台湾《美术》杂志上发表一文称“艺术红军要长征”。当时红军样式突然降临在卡塞尔文献展开幕式那天,红军这个符号在西方文化背景中造成了强烈的反差。

五年后的2007年文献展,我的那些搭档都先后离开德国回中国了,中国开始热起来了,张奇开到了川美,单增回了国美,而我还在纽约漂着,我还想继续在文献展上延伸这件作品,我返回欧洲,找来正在巴黎给王度当助手的哥哥蔡伟一起去卡塞尔,这次的作品叫《观望台》,我们站在近三米高的木架子上(是德国人打猎用的),轮换举起各种写有三国文字的牌子(中、德、英三种文字,有三十多个各种颜色的牌子)。这次,我们仍然身穿红军服装,但观念牌却涉及当今天下的议题。这次为期三天的表演很引人注目,观望台下人流络绎不绝,总是挤满了观众。

第三次是2012年《红星闪耀欧洲》(这次命题倒是有点与斯诺相关),这次就更没有人可指望了,蔡伟也早已从巴黎返回了中国,这让我不得不想出个能够产生互动的作品,利用广大人民群众吧。这必须简单,同时还要与红军符号有些联系。所以我就要更加简化操作,最后选择在红军帽子上打主意,用纸来叠红军八角帽,剪红星贴在帽上。年初我在杭州办的“出入天堂”行为艺术节,第一次尝试在作品中叠八角纸帽,并赠予红星。教观众叠帽子,一教便会,再由他们互相传教,我将红星贴在每个人的帽子上。而后我旅行到了纽约,在联合广场实施了一次叠红军帽的活动。接着是到波兰驻地,在几次表演上继续实践,最后等到卡塞尔开幕前到达该城做准备。展览开幕那天我在主展场前广场上开始行动,一连做了三天的行为,这次效果出奇地好!我以最便宜的方法(只是用低廉的纸)能和世界各地的人沟通,每天都互动叠出150—180顶红星帽,展场内外到处游动着各色红星帽子,点到而止。我只做三天,之后我就去了东欧。在这次卡塞尔的行动中特别感谢唐晶和他夫人的协助,唐晶当时正在卡塞尔美术学院留学。

陈:那么第四次展览“红星遍撒欧洲”又有何演进呢?其意义为何?

蔡:在几次的有关红军的行为中,由原来第一次的众人的行动到第二次观念性表达再到第三次互动的方式,我把红军的形象一点点减少了,只剩下帽子了,而这次将要来到的第四次,我只强调五角星了,这五星不只是红色的,而是多彩的,象征着缤纷的当下生活和丰富的精神世界,所以这次是完成一个消融的意念。也因这次随着卡塞尔文献展的拓展,我们去更多的地点,更因为这一年全球的当代艺术之活跃,许多大展双年展集中在欧洲,我们要在其中迂回,在诸多大展的隆重氛围中来实施“红星遍撒欧洲”这一概念。

从我走的不同的几个城市上讲,也有遍布的意思,再则当今中国的当代艺术家也在世界各个大展闪耀亮相了,如同耀眼之星密布天下,我们可以有很多联想。

其实“红星遍撒欧洲”这是一个象征,将人们敌对的革命的符号演变成娱乐的、快乐的方式,是一种宽容和融合的当代思想,是一种新的对待世界和生活的态度。

陈:看来红星已经不再是一种革命符号了?

蔡:红星原意象征革命。现在红星也可以解释为明星。在这次活动中,红星是指五角星,五角星可以是各种颜色的星,群星闪亮,丰富多彩。

陈:我们知道“Art Now Live Tour现场巡回”当代实验艺术群展,您已举办了两届,都是多地联合开展的项目。而“红星计划”则更类似于您的个人持续性计划。这次您将“Art Now Live Tour巡回展”与您的个人计划结合起来,会有什么不同?三次“Art Now Live Tour巡回展”还会有联系吗?

蔡:第一次“红星计划”是群体行为,第二次、第三次近似于孤军作战,第四次我想换种方式玩,要叫来更多的人一起行动,最终我将这次行动与近年开始的每年一届的“Art Now Live Tour巡回展”合并在一起,也算是巡回艺术节首次放在海外进行,这样我既是策展人,也是艺术家。我在网上公开招集艺术家,自助式去欧洲,里应外合(有许多海外艺术家加入),沿着规划的路线巡回展开活动与创作(我比较熟悉欧洲和展事),希望通过这一方式,大家结伴相行,互相交流和激励,能够创作出更多好的作品。

你问三次“Art Now Live Tour巡回艺术展”有什么联系,可以说,没有什么特别的联系,只是每年我坚持策划一次国际现场艺术节,为期十天左右,每次在不同的地点巡回发生。第一次是北京—安阳(河南),第二次北京—天津—深圳,第三次也就是这次巡回的地点放在了欧洲的雅典—威尼斯—卡塞尔—明斯特等几个城市。

陈:可否介绍一下外围展的概念?除您之外,在中国当代艺术家中,活跃外围展的艺术家有哪些?

蔡:外围展顾名思义是在附着一个展览之外的展览,而我们这次的行动可以说是伴随着几个不同的展览,可以说是一个串连了几个外围展的连环阵。中国艺术家近年有许多策划和参加外围展的人,尤其是近几届的威尼斯双年展外围展十分盛行,但策划外围展最早的作品,应该是2002年我们在德国卡塞尔文献展亮相的《红军穿越欧洲》。

2017年3月整理于天津