生物农药对茶白星病的防治效果与农残安全评价

2017-11-23李向阳王庆森

李向阳,王庆森

(1.贵州大学绿色农药与农业生物工程教育部重点实验室,贵州 贵阳 550025;2.福建省农业科学院茶叶研究所/国家茶树改良中心福建分中心,福建 福安 355015)

生物农药对茶白星病的防治效果与农残安全评价

李向阳1,王庆森2*

(1.贵州大学绿色农药与农业生物工程教育部重点实验室,贵州 贵阳 550025;2.福建省农业科学院茶叶研究所/国家茶树改良中心福建分中心,福建 福安 355015)

为筛选安全有效地防治茶白星病的生物药剂,开展了生物药剂氨基寡糖素、嘧啶核苷类抗菌素及其与赤·吲乙·芸苔混配对湄潭茶园茶白星病的防效研究。结果表明:生物药剂氨基寡糖素、嘧啶核苷类抗菌素对茶白星病的防效分别为69.36±1.63%和73.92±1.62%;将氨基寡糖素、嘧啶核苷类抗菌素分别与赤·吲乙·芸苔等比例混配后,防效分别为74.24±3.17%和81.39±2.29%,表明氨基寡糖素、嘧啶核苷类抗菌素结合赤·吲乙·芸苔联合使用对防治茶白星病具有很显著的效果,且施药2 d后农残检测均可达欧盟标准,可以在我省茶园大面积推广应用。

茶白星病;生物药剂;药剂混配;防治效果

目前生产上大多采用多菌灵、甲基硫菌灵等化学农药防治茶白星病[5-9],防治效果不理想且对环境安全有潜在风险,影响茶叶产品质量安全。为此,本试验筛选了氨基寡糖素、嘧啶核苷类抗菌素2种生物农药进行田间试验,比较2种药剂的防治效果,同时,进行了这2种药剂与赤·吲乙·芸苔WP的混配试验,并于药后2 d采集各药剂处理嫩芽,经传统绿茶制作工艺制成干茶,委托欧陆分析技术服务(苏州)有限公司进行农药残留量测定,以此筛选出防治茶白星病高效安全的药剂品种。

1 材料与方法

1.1 供试材料

1.1.1 供试药剂 5%氨基寡糖素AS(海南正业中农高科股份有限公司);4%嘧啶核苷类抗菌素AS(浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司);0.136% 赤·吲乙·芸苔WP(德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司);对照化学药剂36%甲基硫菌灵SC(四川稼得利科技开发有限公司)。

1.1.2 供试器械 超低容量静电喷雾器(由太仓市金港植保器械科技有限公司研制,型号3JWB-16A)。

1.2 试验方法

试验于2017年3~4月在贵州省湄潭县湄江镇兰馨茶业有限公司茶叶生产基地进行,共施药2次。第一次施药时间3月14日,此时处于茶树发芽期,第二次施药时间4月5日,此时处于茶白星病发病初期。试验茶树品种为福鼎大白茶。试验共设5个药剂处理和清水对照,每个处理设3次重复,小区面积约80 m2,随机区组排列。各小区除了防治药剂外,茶树品种、栽培管理等其他条件基本一致。药剂处理方式:5%氨基寡糖素AS 37.5 mL兑2 L水静电喷雾;5%氨基寡糖素AS 37.5 mL+0.136% 赤·吲乙·芸苔WP 2.25 g兑2 L水静电喷雾;4%嘧啶核苷类抗菌素AS 40.5 mL兑2 L水静电喷雾;4%嘧啶核苷类抗菌素AS 40.5 mL+0.136%赤·吲乙·芸苔WP 2.25g兑2 L水静电喷雾;36%甲基硫菌灵SC18.125 g兑2 L水静电喷雾。

1.3 调查方法

第2次药后2 d各小区随机取5点调查茶白星病发病情况。每点取100个芽梢,调查一芽二、三叶发病程度,并进行病害程度分级,计算病情指数和防治效果。

病情指数分级标准如下:0级无病斑,1级病斑占叶面1/4以下,2级病斑占叶面1/4~2/4,3级病斑占叶面2/4~3/4,4级病斑占叶面3/4以上。

张华管理着一家从事汽摩配件加工的中型企业,谈起资金周转状况,他表示压力很大:“我们厂2016年以前从未贷过款,但现在因为回款周期普遍延长一个月以上,公司必须贷款才能维持正常运转,这给公司带来不小的负担,融资成本提高,利润就被挤掉了。”

计算公式:病情指数(%)=[∑(各级病叶数×相应病级数)/(调查总株数×4)]×100;防效(%)=[(清水对照区病情指数-药剂处理区病情指数)/清水对照区病情指数]×100。

第2次药后2天采集各药剂处理嫩芽500 g,全部经传统绿茶制作工艺制成干茶,委托欧陆分析技术服务(苏州)有限公司进行农药残留量测定。

2 结果与分析

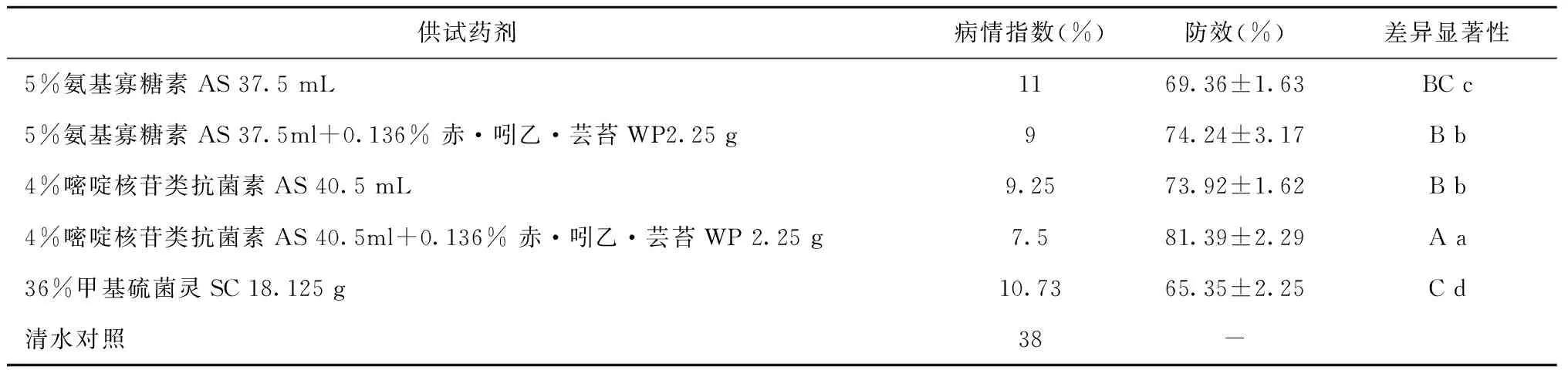

2.1 不同药剂处理对茶白星病的防治效果

试验结果表明(表1),5种处理药剂对茶白星病均有比较好的防治效果。与对照药剂相比,4%嘧啶核苷类抗菌素AS+0.136% 赤·吲乙·芸苔WP的防治效果最好,处理区病情指数和防治效果分别为7.50%、81.39±2.29%,与其它4种处理的防效差异均达极显著水平;其次是5%氨基寡糖素AS+0.136% 赤·吲乙·芸苔WP,处理区病情指数和防治效果分别为9.00%、74.24±3.17%,其与4%嘧啶核苷类抗菌素AS处理的防效差异不显著,而与5%氨基寡糖素AS处理的防效差异达显著水平;4%嘧啶核苷类抗菌素AS处理的病情指数和防治效果分别为9.25%、73.92±1.62%;5%氨基寡糖素AS处理的病情指数和防治效果分别为11.00%、69.36±1.63%,上述药剂处理的防效均显著优于对照药剂36%甲基硫菌灵SC处理的病情指数和防治效果(分别为10.73%、65.35±2.25%)。

表1 不同药剂处理防治茶白星病的防效(药后2 d)

注:同一列中小写字母不同表示差异显著(P<0.05),大写字母不同表示差异极显著(P<0.01)。

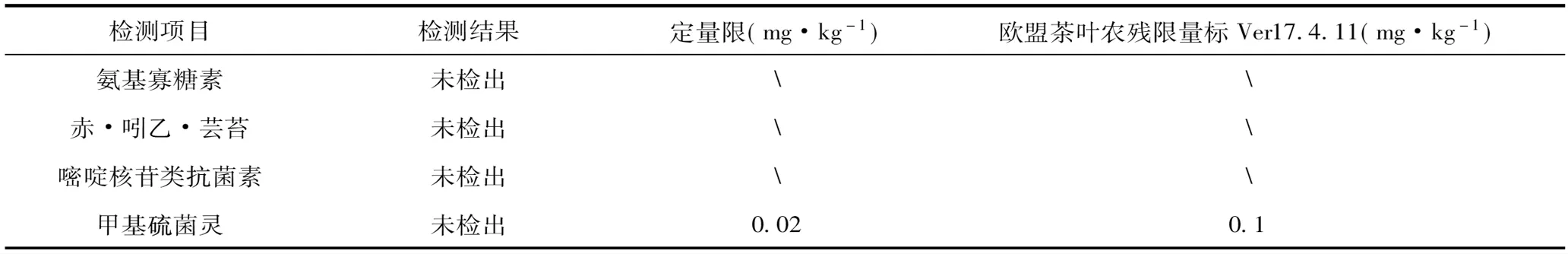

2.2 农药残留量检测结果

各处理样品委托欧陆分析技术服务(苏州)有限公司进行农药残留量测定。农残检测结果表明(表2),药后2 d各药剂处理样品均未检验出氨基寡糖素、嘧啶核苷类抗菌素、赤霉素、芸苔内酯等。

表2 第二次药剂处理后2 d的农残检测结果

注:检测方法Quechers,EN 15662,“”代表不在欧盟茶叶农残限量标准内。

2.3 安全性分析

本试验各药剂处理区与清水对照区相比,茶叶均未发现有异常现象,说明试验所有的药剂在茶叶上使用安全性好,在供试的浓度范围内不会产生药害。

从农药残留量检测报告中得知,本试验各药剂处理在施药后2 d均未检测出农药残留量,说明试验使用的药剂分解快,不会影响茶叶产品的质量安全,且对茶园和周边环境安全。

2.4 田间评价

试验结果表明,在茶叶幼芽发芽期(3月中旬)和茶白星病发病初期(4月上旬)喷施4%嘧啶核苷类抗菌素AS或5%氨基寡糖素AS,能有效地预防和防治茶白星病,配合0.136%赤·吲乙·芸苔WP使用防效更好。

3 讨论

茶树是一种主要以采摘新鲜嫩芽为主的经济作物,且以春茶的品质和产值最佳。茶白星病属低温高湿型病害,一般在4~5月春茶采摘期发病最盛,严重影响了春茶的产量和品质。随着春季温度的升高,幼芽发育快,采摘间隔期短,一般为2~3 d,而市面上大多数农药的安全间隔期≥7 d。7 d之后茶叶新鲜嫩芽已经较粗老,制作加工绿茶效益比较低。本试验所使用的药剂在施药后2 d均未检测出农药残留量,刚好与茶叶的采摘间隔期相符。本试验所使用的嘧啶核苷类抗菌素和氨基寡糖素均为生物农药。生物农药一般不易产生抗药性,且选择性强,不伤害天敌,无污染,正是符合人们需求的农药[10]。

[1]谭济才,邓欣欣.茶白星病的发生与海拔高度的关系[J].植物保护,1993(3):29-31.

[2]周凌云,秦国杰,吴华倩,等.茶白星病发生规律及防控模式的研究[J].茶叶通讯,2014,41(1):18-20.

[3]周凌云,吴华清,刘大勇,等.茶白星病绿色防控试验初报[C].第十五届中国科协年会第20分会场: 科技创新与茶产业发展论坛论文集,2013.

[4]谢峥嵘.茶白星病的病原特性及防治技术[J].贵州茶叶,2005(2):7-9.

[5]谢敏,柯文,马文.新县茶叶白星病的发生及防治[C].河南省植物病理学与现代农业学术讨论会论文集, 2011.

[6]吴光远,曾明森,林阿祥.代森锌多菌灵防治茶白星病的效果初报[J].福建农业科技,1996(5):12.

[7]陈宗懋,陈雪芬.茶树病害的诊断和防治[M].上海:上海科学技术出版社,1990,53.

[8]陈健,程观泰.茶白星病的发生及防治[J].安徽农业,2000(3):21.

[9]陈流光.茶白星病药效试验[J].贵州农业科学,1995(5):53-54.

[10]韩高勇.生物农药的优点及其发展前景[J].现代农业科学,2010(24):340-341.

EfficacyandSafetyofBiologicalAgentsforControllingWhiteScabonTeaPlants

LI Xiang-yang1, WANG Qing-sen2*

(1.StateKeyLaboratoryBreedingBaseofGreenPesticideandAgriculturalBioengineering/KeyLaboratoryofGreenPesticideandAgriculturalBioengineering,MinistryofEducation,GuizhouUniversity,HuaxiDistrict,Guiyang550025,China; 2.TeaResearchInstitute,FujianAcademyofAgriculturalSciences/FujianBranch,NationalCenterforTeaImprovement,Fu’an,Fujian355015,China)

Two biological agents for prevention and control of white scab disease on tea bushes were evaluated for their efficacies and pesticide residues after application. The control efficacies on white scab of oligosaccharins (OS), pyrimidine nucleoside antibiotic (PNA), OS+VitaCat (OV) and PNA+VitaCat+Thiophanate-methyl (PVT) by low capacity electrostatic spraying on the tea bushes at a plantation were determined. OS and PNA were found to be 69.36±1.63% and 73.92±1.62% effective, respectively; while OV and PVT, 74.24±3.17% and 81.39±2.29% effective, respectively. It was, thus, concluded that the combined application of the biological and organic pesticides could be useful in the disease control. Furthermore, residues of the drugs two days after spraying were tested to meet the EU safety standards. Consequently, it was recommended that these agents be promoted for white scab control and/or prevention at the tea plantations in Fujian.

Tea white scab; biological agent; combined insecticides; control efficacy

S435.79

A

2096-0220(2017)03-0145-03

2017-06-26初稿;2017-08-06修改稿

国家重点研发计划项目(2016YFD0200900);贵州省科技厅农业攻关项目[黔科合NY(2014)3024];贵州省教育厅自然科学研究项目[黔教合KY字(2013)]。

李向阳(1983-),男,博士,副教授。研究方向:茶树病虫害绿色防控。E-mail: xyli1@gzu.edu.cn

*通讯作者:王庆森(1968-),男,研究员,主要从事茶树害虫综合治理研究。E-mail: 342213460@qq.com