印尼大米生产的症结及对策分析

2017-11-23王道征

◎王道征 魏 宁

印尼大米生产的症结及对策分析

◎王道征 魏 宁

粮食安全是当今国际政治的重要议题,确保粮食供需平衡对国家安全意义重大。作为热带国家,印尼有优越的水稻种植条件,充足的劳动力,肥沃广袤的土地,然而印尼国内水稻生产难以满足自身消费需求。印尼大米供不应求受多种因素影响,如国民消费习惯、人口的急剧增长、农业基础设施落后等。为摆脱大米生产不足困境,印尼应通过提高水稻种植技术、引导国民改善传统膳食结构、完善农业基础设施等手段改变现状,保障粮食供给。与此同时,印尼大米生产困境能为中国粮食生产提供借鉴,为中国确保粮食安全提供参考。

印尼大米 生产症结 对策

一、1945年独立后印尼大米生产概况

历史上印尼曾经有过稻米种植的辉煌时期,16世纪前后,大米在爪哇是最重要的商品,当时东南亚最繁华的都市马六甲的大米也主要靠爪哇供应。然而到1945年印尼摆脱殖民统治获得独立时,印尼的稻米产量已远远滞后于国内需求,不得不通过进口满足国内的消费。到20世纪70年代末,印尼已成世界上最大的大米进口国之一。这种情况从80年代逐渐开始好转,1984年,印度尼西亚水稻产量实现自给自足。但进入90年代之后,印尼政府将发展的重心转移到工业部门,加上人口的快速增长,1991-1994年,稻米产量一路下滑至4660万吨。此时,印尼大米进口开始增加,政府意识到农业生产的重要性,再次加大对水稻生产的投入。1995-1996年,印尼全国稻米总产量增长至5105万吨,开始高于国内消费的总量,再次实现大米自给自足。1996-2007年,印尼水稻产量呈波动趋势发展,总体上变化不大,但随着印尼国内人口的急剧增长已经难以满足需求。

2008年国际大米价格增幅明显,给印尼等大米进口国家带来较大影响,加剧一些国家内部的贫困现状。为此东盟和中日韩三国签订了东盟与中日韩大米紧急储备 (APTERR)协议,确定10+3各国共为该机制专储787000吨大米以应对国际米价波动或者地区自然灾害和人道主义援助对大米的紧急需求。[1]但这并不能解决印尼大米短缺的现状。多年来,印度尼西亚一直致力于实现大米供应的自给自足,但这一目标仅在20世纪80年代中期和2008-2009年得以短暂实现。

在1969-1990年期间,印尼种植稻米的面积增加了33%左右。然而从那时起,许多在爪哇的稻田也转为非农业用途。[2]仅以爪哇巴拉特地区为例,1993年其稻田收获面积为2 152 592公顷,到2015年则锐减至1 857 612公顷。[3]2016年印尼大米产量达7914万吨,比2015年增长11%,印尼已实现大米自给自足。但总体来讲,印尼的大米生产没有维持在一个相对稳定且充足的水平,未来大米生产仍可能产生浮动,因此需要印尼各方继续加大对水稻种植的扶持力度。

二、印尼政府为提高粮食生产所做的努力

谷物结转库存量是指新的谷物收获时仓库中的原有库存,它是衡量食物安全的最基本指标。[4]2001年,世界谷物结转库存量平均能保障107天的消费需求,但到了2002年,世界谷物消费超过了生产,这个保障数值减少了三分之一下降为71天。在印尼,历届政府也充分意识到食物短缺的严峻形势,采取多种举措提高粮食产量。

(一)苏加诺时期

由于常年战乱,1945年独立时印尼国内粮食生产百废待兴,农业基础设施遭到严重破坏。苏加诺上台后曾把农业生产生产尤其是粮食作物生产放在重要位置,修复遭战乱破坏的水利设施,推动农村合作社的发展,但国内稻米产量仍远远落后于国内需求。1956年苏加诺政府制定并实施“五年建设计划”力图改变殖民地经济结构实现工农业的发展,1950-1952年实施了 “三年大米自给计划”,1961一1969年实施 “八年全面建设计划”,但由于缺乏资金、技术又拒绝接受外部援助,上述战略在实现程度上大打折扣。加之五十年代和六十年代印尼人口年均增长率超过3%,人均消费水平越来越高,满足粮食自给自足的愿望最终没能实现。

(二)苏哈托时期

苏哈托上台后利用各种手段推进农业现代化,着力解决粮食供应不足的问题,力图实现大米自给自足,这种战略也被外界称为 “绿色革命”。当时农业发展的首要重点就是开发用于国内消费的粮食作物。1967年,印尼政府颁布了外国投资法令,一改苏加诺时期对外封闭的政策,开始引进外资和先进的生产技术,印尼农业开发战略开始出现转折。1969-1974年印尼实施第一个五年计划的工作重点就是发展农业生产以及与农业相关的配套产业。为了稳定国内形势,满足国内粮食需求,苏哈托在20世纪70年代又发起了绿色革命,它最明显的成效就是使印尼大米产量从1969年的1052万吨增长到1973年的1452万吨,增幅远超预期目标,高达46.5%。

1979年以后,苏哈托政府采取了一项名为“特别加强” (INSUS)的计划,通过引进高产品种水稻,合理运用肥料、农业机械,使印尼水稻产量得以大幅提升。1980年和1987年政府又分别实施了特别努力计划 (OPSUS)和超级特别加强计划 (SUPRA INSUS)。随着此类创新计划的实施,印尼水稻总收获面积大幅增加。为了确保稻农种植的积极性,政府又出台了一系列激励政策,制定合理稻米收购价格,提高水稻种植利润。同时,政府还增加了补贴投入,如提供肥料、种子和农药等的信贷。面对日益增长的化肥需求,苏哈托政府支持国内化肥行业的发展,并对之进行有效协调以确保产品不断分销各地。在这一政策的有力支持下印尼水稻种植业的氮磷钾肥消耗量急剧增长。1984年印尼稻田的化肥用量是18 400吨,1997年激增至4174000吨;1997年氮肥消费量增加到3 008 805吨;磷肥消耗量从1969年的42 780吨增加到1997年的678 100吨;钾肥的消耗也从1969年的13 700吨增长到1997 年的 330 671 吨。[5]

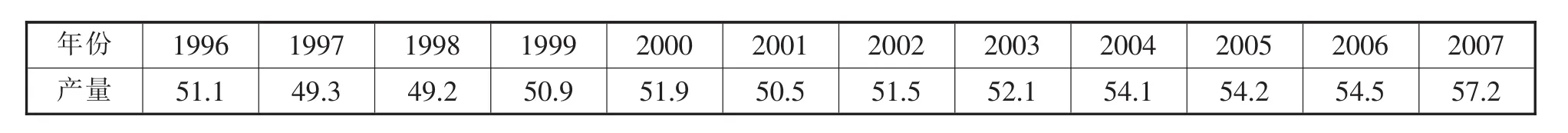

表1是1996-2007年印尼水稻产量统计表。

表1 1996-2007年印尼大米产量 单位:百万吨

(三)苏西洛时期

苏西洛任期内主要采用两种方式来达到水稻自给自足。一方面通过刺激技术创新和提供化肥补贴来鼓励农民增加生产;另一方面,政府试图通过 “一日无米” (每周) 或 “一餐无米” (每天)来促进其他主食的消费。同时,苏西洛政府拨出更多的国家资金用于农业部门基础设施的发展。根据这个计划,在2015-2018年间政府将修复300万公顷的灌溉设施。政府的进一步干预措施包括修复用于水利灌溉的基础设施,以及对种子、肥料和农业机械进行分配也起到了明显的效果。2008年,印尼农业部在原有基础上多拨出2.5万亿盾预算支持粮食作物生产,包括提供优良种子、为农业贷款提供利率津贴及对农民进行培训,政府在2008年为全国农户提供的肥料津贴为14.6万亿盾,2009年进一步提升至20.6万亿盾;稻种津贴2008年度预算为33万亿盾,2009年将达到35万亿盾。此外,印尼政府对农民提供的无抵押贷款也不断增加,2006年无息贷款为5 000亿盾,2007年增长至7 450亿盾。[6]

(四)佐科时期

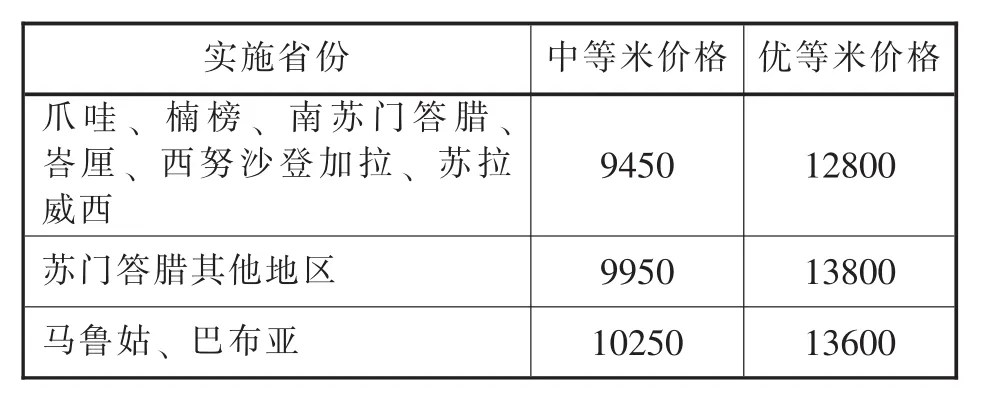

2014年佐科上台后,把农业作为其执政工作的重点之一。上台伊始佐科就表示,希望在执政的第二年 (2015年)印尼能停止进口大米,2016年能够实现玉米和大豆自给自足。为实现上述目标佐科出台一些列举措。佐科政府计划从2014年起5年内拨款约15亿美元财政预算用于修建25-30座水坝等灌溉设施,同时向农民提供更多优质种子和肥料,在全国推行新型农业保险,以支持印尼农业发展。[7]为解决国内粮食问题,佐科在2015年3月表示,政府会努力改善基础设施以增加农业生产。同时将出台包括建设灌溉系统,分配拖拉机、种植机、联合收割机和种子等一系列解决措施。此外,政府还将分配41000多台拖拉机给农民,以鼓励农民努力提高粮食产量。[8]为了保障粮农收益,解决农民卖粮的后顾之忧,印尼大米进出口以及国内粮食价格均由政府统一规划。印尼国家物流局垄断进出口大米等业务,通常从国内供应商或外国出口商处购买150-200万吨的大米,并负责在印尼国内处理分销流程,进而维护国内稻米价格稳定,以便农民在收获季节获得良好的价格。如果农民不能向贸易商出售未经破坏的大米,政府将通过国家物流局购买所有剩余的未碾米。为了确保粮农利益,维护粮食安全,佐科政府延续了对大米收购定价的做法。表2是2017年9月政府出台的大米最高零售价:

表2 印尼大米最高零售价 单位:盾/公斤

三、印尼大米问题的症结

(一)过于倚重大米的消费习惯

据印尼政府统计,印尼人每日所需的热量和蛋白质主要从大米中获取,从大米中摄入的热量和蛋白质大约占每日需求的50%和40%。印尼人对大米情有独钟,是世界上第三大大米消费国。根据2014年 《华尔街日报》报道,印尼每人年均消费大米约125公斤,2012年印尼中央统计局(Badan Pusat Statistik)对印尼人均稻米消费量的估计值是每人139公斤,而到了2017年印尼人均稻米消费记录已经提升至150公斤左右。[9]为了改变印尼人民过于倚重大米的消费倾向保障食品安全,也为了确保食品的多样性,印尼政府鼓励老百姓选择大米之外的碳水化合物食品作为主食。为此在2010年政府组织了 “一天不吃大米”的活动,并通过各种方式进行宣传,然而收效甚微。无奈之下印尼在2011年将 “一天不吃大米”的口号改为 “一餐不吃大米”,但这仍然无法改变印尼人民由来已久的消费习惯,人们对食用大量木薯并不感兴趣。在2012年雅加达召开的食品安全论坛上印尼总统无奈的表示,只要过度依赖稻米作为国家主食,我国将继续面对未来的粮食危机。

(二)农业基础设施较为薄弱,机械化程度相对较低

印尼的稻米生产以小农为主,约占印度尼西亚水稻生产的90%,每个农民平均占地面积不足0.8公顷。印尼现有灌溉基础设施有效地使用和维护程度有限,从而降低生产力。印尼是群岛国家,岛与岛之间运输基础设施特别是优质公路建设有待加强,在一定程度上影响稻米运输阻碍了稻米贸易。尽管90年代后期以来印尼进行了水利修复工作,但农业基础设施依然较薄弱。

(三)人口数量不断增长

印尼的粮食问题与人口增长密不可分。在20世纪70年代,印尼水稻平均增长率为1.5%,但仍赶不上同期2.1%的平均人口增长率。70年代情况有所好转,水稻和人口的平均增长率分别为3.6%和2.3%,但年均大米消费增长率高达4.3%,[10]国内粮食生产仍无法满足需求。据印尼中央统计局统计,从1990年到2015年,印尼平均人口增长率维持在1.5%左右的水平,到2020年印尼人口预计将达到2.7亿。[11]人口的迅速增长不仅会导致大米需求量的激增,同时还会间接影响稻米种植面积。随着经济发展,越来越多的人向食物链高端攀升,加大了印尼国内对肉类等产品的需求。而谷物密集型的牛羊和禽类养殖导致玉米、大豆、番薯等消耗量激增,这就要求增加这些谷物产品的种植面积,面对土地面积有限的现实,不得不挤压一定的水稻种植土地以满足需求谷物增长需求。

(四)农户种植稻米意愿不够坚定

对于印尼政府来讲,真正的挑战在于如何激励数以百万计的小农户积极参与国家增加稻米生产的计划,小农户是生产稻米的主力,因而重点是提高小农场的产量。[12]在一些农民的价值体系里,种植水稻的意愿有限,政府制定的法令和政策在地方执行力度也不够。提高水稻产量需要全方位的努力,其中包括大规模动员农户,利用技术、金融和人力资源为提高水稻种植面积和产量努力。相较于玉米等其它农作物的种植,水稻对水资源要求更为严苛,而近年来旱灾和洪涝也影响农户种植水稻的收成,尤其是2010年拉尼娜等极端天气对印尼农户稻米生产造成重创,不得不进口大米维持国内需求。对于一些地处偏远无法获取灌溉水源的农户,极端天气更是影响其种植水稻的积极性。

(五)水稻种植面积增长缓慢

印尼水稻种植面积增长缓慢。据印尼中央统计局数据显示,2010年印尼水稻种植面积为13253450公顷,2015年为14116638公顷,从2010年到2015年印尼水稻种植面积平均增长率为1.54%,虽高于同期1.38%的人口增长率,但总体来讲仍难以满足国内庞大的大米消费需求。伴随着城市、道路、工业设施的扩建,以及对经济作物的种植需求,印尼未来完全实现大米自给自足仍面临不小压力。

四、印尼大米问题的可行应对举措

(一)控制人口数量,保障供给

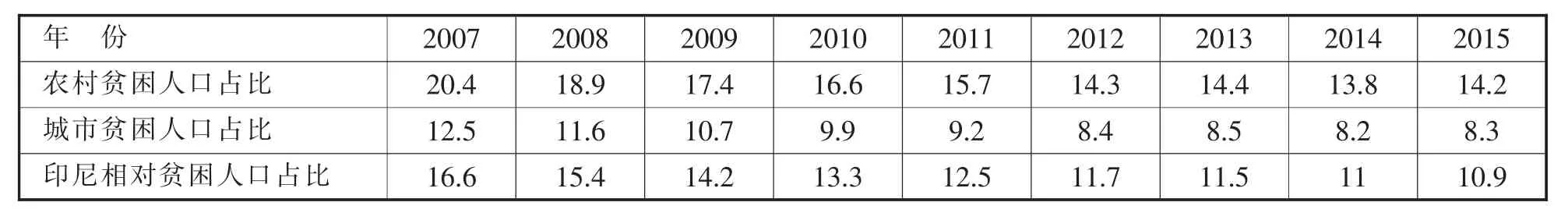

有 “环境运动宗师”之称的莱斯特·R·布朗认为稳定的人口数量和消除贫困是确保粮食安全的有效手段之一。如何将粮食价格特别是水稻价格维持在稳定水平是印尼的一个重要课题,据统计,印尼贫困地区平均把收入的一半以上用在食物消费上,其恩格尔系数远高于印尼平均值。因此,通货膨胀或者粮食欠收对大米价格的压力,可能会对那些贫困人口造成严重后果,甚至会扩大贫困人口的规模。而人口的急剧增长不仅加重了印尼粮食生产的负担,而且随之而来的城市化进程带动住房等需求增加也会挤压稻米种植面积。虽然印尼近十年来的贫困率逐步下降,但下降趋势逐步放缓,在农村甚至出现了贫苦人口数量反弹的现象。表3是印尼贫困率统计表。

由于农村地区的贫困状况难以改观,有相当数量的农户开始涌入城市寻找工作,但工作岗位有限的现状使得一些进城务工的农民无职可谋。据印尼中央统计局和世界银行统计,2010年印尼劳动力数量为116500000左右,而失业人口数量就达8300000,占比7.1%,到了2016年,失业人口下降到7600000,占总劳动人口的6.2%。其中,部分失业人口不仅荒废了农村土地,而且不得不靠政府救济过活,这进一步加剧当前粮食紧缺的现状。对于印尼政府来讲,实行切实有效的计划生育政策将人口数量控制在合理的区间内至关重要,人口数量稳定了,政府才会有更多的精力减少贫困等问题,进而提高粮食供给。

表3 印度尼西亚贫困率统计 (2007-2015) 单位:%

(二)提高土地利用率,合理开发新土地

印尼地域面积辽阔,但印尼各粮食产区的垦植指数差距较为悬殊,据统计爪哇的开发率高达48%,苏门答腊和苏拉威西10%,加里曼丹3%,伊里安查雅仅0.1%。据估计,全国尚有4 000多万公顷荒地可供开垦,而这些荒地几乎都在爪哇以外的地区。[13]据 2007年《罗盘报》的报道,印尼在用耕地面积占总陆地面积的4.5%,森林区域占比最大为63%,种植园和旱地分别占比8.5%和7.8%,房屋、旱地和茅草地总共占陆地面积的13%,这也显示出印尼耕地增长潜力巨大。20世纪末,印尼在加里曼丹中部开辟100万公顷的稻谷种植区,扩大种植面积,并注意选择优良稻种,使得印尼的水稻生产在2000年以后跃上了一个新的台阶。然而这远不能满足印尼日益增长的大米需求,据印尼中央统计局预测,到2030年印尼的大米需求将达到5900万吨,为此印尼将需要新开垦1180万公顷耕地。[14]除了开垦新的土地外,对于原有粮食产区,鉴于其人口高度集中、土地竞争激烈、种植压力加剧的矛盾,要不断增加种植周期,提高粮食作物生产力。将水稻研发和提高土地利用率作为工作的重点,将研发高产水稻品种作为提高产量的突破口,同时积极改善农业配套设施。在条件允许的情况下,增加水稻种植强度、改善灌溉系统,确保每年三次稻米作物生产周期。同时,要健全病虫害管理和预防控制害虫发生机制。

(三)完善农业基础设施

水利等基础设施的完善对提高粮食产量作用明显,印尼在90年代中后期推行水利灌溉系统的修复工作,粮食产量在90年代后期得以稳步增长。但印尼国内水利基础设施总体上仍不容乐观。20世纪40年代,反殖民战争、二战以及内乱等造成印尼国内水利系统破坏严重,20世纪60年代,全国约有60%的灌溉系统亟待修复。苏哈托上台后开始大力恢复灌溉基础设施,并大力建设水利工程。在接下来的40年间,印尼逐年恢复灌溉能力,总灌溉面积约325万公顷。全国稻米面积也随着灌溉系统的扩大而增加,1970-2011年期间增加了约400万公顷。受益于水利等灌溉基础设施的完善和现代高产品种普遍采用,印尼国家稻米 (糙米)生产增加了3940万吨,增长率达203%。碾米生产增加2420万吨,增幅达184%。尽管取得了令人瞩目的成就,但印尼现有灌溉系统的维护和维修预算仍难以满足日常需求,相关基础设施仍呈不断恶化趋势。据统计,目前印尼全国所有灌溉系统的40%-50%处于待修状态,造成农业发展受到限制。此外,新兴灌溉系统发展的增长速度与前几十年相比也在放缓,政府对农业发展的预算主要放在化肥和种子作物的补贴上。根据印尼公共工程部2012年的报告,印尼约84%的大米产区依赖灌溉。由此可见,如果忽视对灌溉基础设施的维护和开发将严重阻碍印尼稻米产量提升,难以发挥其应有的增长潜力。

(四)倡导改变饮食结构

苏西洛时期曾做过改善民众饮食结构的努力虽收效甚微,但在一定程度上缓解了印尼的 “粮荒”。联合国粮农组织2004年的统计数据显示,印尼每年人均大米的消费量大于 200kg,[2]2017年这一数字下降为150kg左右,如果政府能有效鼓励民众食用可替代食品,这一数字还能继续下降。印尼适宜的光、热、水、肥等条件使它还能生产除大米外的其它66种碳水化合物,如玉米、西米、木薯、红薯和马铃薯等等,这些作物完全可以替代大米成为印尼饭桌上的食物,而且相较于大米,这些作物在成活率以及产量方面更具优势。近年来,印尼此类作物的产量也不断提升。据印尼中央统计局数据显示,印尼2008年玉米产量为16300000吨,2011年和2012年,这一数字分别为17600000和19400000吨,产量大大提升,截至2015年,印尼玉米总产量已经高达19600000吨。[15]而另一可替代农作物木薯同样表现不俗,2008年印尼木薯产量为21800000吨,2012年总产量高达24200000吨,虽然2015年降至21800000吨,[16]但产量依然惊人。如果此类食物能成功走上印尼餐桌,那印尼粮食现状将大大改观。

(五)强化与中国等国在农业上的合作交流

印尼与中国等国在农业合作方面潜力巨大。以中国为例,中印尼两国在水稻品种研发、农业技术推广方面、农业基础设施建设方面合作前景广阔。

首先,在水稻品种研发层面合作。中国水稻研发技术处于世界前列,尤其是杂交水稻,在产量和品质等方面表现优良。从2007年开始,印尼政府实施了 “政府全额买单、农民报名领取”的杂交水稻种子推广政策。目前,印尼政府已审定80多个杂交水稻品种,其中60多个来自中国。在印尼政府发放的杂交水稻种子中,90%以上也采购自中国。中国水稻研发技术印尼较为认可,中国出口至印尼的杂交水稻产量远高于本地其它水稻产量。2012年3月,中印合作在印尼西加里曼丹省种植的中国品牌杂交水稻成功验收,最终测定该杂交水稻品种产量为9.76吨/公顷。2013年7月,由中国隆平高科 (印尼)OPTIMA水稻公司与印尼苏钢集团合作,在苏北省试种的水稻成功试割,每公顷产量高达10.8吨。印尼水稻产量的高低与种子密切相关,印尼拥有种植水稻得天独厚的条件,应继续强化同中国在水稻品种研发方面的合作,将印尼的“天时地利”与中印的“人和”完美匹配,从而为切实解决印尼大米问题助力。

其次,在农业技术推广方面合作。中国水稻种植技术成熟且普及率较高,在水稻品种研发、秧苗培育、田间管理以及病虫害防治等方面的技术成熟,在秧苗生长的每个周期都有详细的指导方案。[17]得益于成熟的农业推广与田间管理技术,中国在水稻产量等方面优势明显。2014-2016年,中国水稻每公顷产量分别为6810.7、6892.5和6860.7千克。相比之下,印尼2013年的水稻产量为5150千克/公顷,2014-2015年则分别为5140千克/公顷和5340千克/公顷,远低于中国水稻单产量。2013年中国与印尼在印尼苏北省开展水稻种植技术合作,试验使用中国水稻种子,并在种植前以中国水稻种植技术为标准对当地5位稻农进行培训,按照中国指导的栽培方案实施。结果种出来的水稻让当地农户感叹 “从来没种过这样漂亮的水稻”。[18]印尼对于提高农业生产技术也有迫切需求,印尼可持续发展工商理事会主席Shinta Kamdani曾明确表示: “我们需要有精确的农业实践,利用技术跟踪供需情况,削减食品供应链。 ”[19]

再者,农业基础设施建设层面合作。水稻种植离不开水资源,虽然印尼水资源总量较为丰富,但也存在时空分布不均的问题。据印尼有关资料,印尼的加里曼丹岛和巴布亚岛每年产水分别多达1.3万亿立方米和1.1万亿立方米,其后依次为苏门答腊岛 (8400亿立方米)、苏拉威西岛(2992亿立方米)、马鲁古岛 (1767亿立方米)、爪哇岛 (1640亿立方米)和巴厘-努沙登加拉(496亿立方米)。[20]水资源的时空分布不均为中印尼在水利基础设施建设方面提供了极大的合作空间。中国与印尼合作的旗舰项目——加蒂格迪大坝是一项以灌溉为主,兼顾防洪、发电、旅游观光等功能的水利工程,它的建设将有效改善印尼雨季芝马努河河水泛滥淹没大片农田的状况,同时在旱季该大坝可以灌溉9万公顷农田,惠及下游480万当地民众,为印尼农业发展做出极大贡献。水利设施的完善,将有效振奋当地粮农的种植信心,为印尼水稻可持续发展注入动力。未来,印尼可以继续探索与中国开展此类合作,相信将会有效改善印尼粮食生产现状。

五、印尼大米问题对中国粮食安全的启示

粮食问题对国家安全意义重大,它直接关乎国计民生,能否合理解决粮食问题,将直接影响到人民生活和社会经济可持续发展,甚至影响国家稳定。尽管目前我国粮食安全处于较高水平,但据预测,到2020年,中国粮食供求总量、仍然存在缺口。粮食供给的矛盾会日益突出。[21]因此,以印尼为参考,强化我国粮食安全建设意义重大。

(一)坚持现有土地利用规划,不断优化土地利用格局

由于耕地保护制度执行较为严格,未来或较长一段时期内我国耕地面积变化不会很大。目前我国粮食安全维持在较高水平,但也面临着人口增长等压力,坚持现有土地政策并不断优化确有必要。我国应切实落实好国土资源部下发的 《全国土地利用总体规划纲要 (2006-2020年)调整方案》,坚守18亿亩耕地保护红线,确保实有耕地数量稳定、质量不下降。要坚持在国家的总体规划下,按照基本农田数量和布局基本稳定、优质耕地优先保护的原则,确保在规划期内全国15.46亿亩基本农田数量不减少,质量有提高,从而为我国粮食安全奠定稳定的基础。

(二)提高粮食种植的科技含量,在稳定耕地面积的前提下不断提高粮食单产

目前,我国粮食产量总体稳定,但增长潜力依然存在,粮食单产的提高尤其是提高中低产田的单产水平切实可行。以2016年中国各省粮食产量为例,全国平均单位面积粮食产量为5452.1公斤/公顷,各省之间差异较大,最高的吉林为7402.4公斤/公顷,最低的青海为3680.8公斤/公顷。[22]据统计,今后我国粮食单产的年增长率维持在1%-2%是完全可能的。[23]目前各省之间粮食产量仍有差异,但这种差异也正说明粮食增产存在的潜力。

(三)加强农田水利基础设施建设,为粮食安全提供有效保障

印尼水利基础设施较为薄弱,而我国近年来频发的严重水旱灾害也暴露出我们自身农田水利设施的问题。2010年12月31日, 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》 (下称 《决定》)强调要大兴农田水利建设。制定了到2020年基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造任务的目标。同时计划在水土条件允许地区,新建一批灌溉区,从而增加我国农田有效灌溉面积。农田水利设施建设也应遵循因地制宜的原则, 《决定》要求在条件有限地区兴建中小型水利设施,支持山丘区小水窖、小水池、小塘坝、小泵站、小水渠等“五小水利”工程建设,重点向革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区倾斜。此外, 《决定》还指出要加快中小河流治理和小型水库除险加固等,建立水利投入稳定增长机制,不断创新我国的水利发展体制机制,防止我国粮食产量 “滑坡”,切实保障粮食安全。

(四)转变发展方式,实现我国粮食可持续发展

党的十八大以来,习近平主席多次强调要遵循自然规律实现可持续发展,这是新时期实现我国粮食安全的重要指南。2016年6月22日国土资源部下发的 《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》也明确指出 “在土地利用总体规划实施管理中,把生态文明建设放在突出位置……促进各类自然生态系统安全稳定……以最少的土地资源消耗支撑经济社会持续发展。”生产力发展的历史规律表明,不遵循客观规律的生产方式难以取得长足有序发展,实现粮食发展的可持续,不仅是当代社会发展的诉求,也是我们对子孙后代负责的表现。

结 语

印尼的水稻产量自建国以来已经得到了大幅提升,期间也数次实现自给自足的目标。但总体来讲,印尼大米实现稳定的自给自足仍需付出诸多努力。除坚持实行现有农业政策外,还要着重优化内部农业基础设施、引导人民改善膳食习惯,同时也应加强与国际社会合作,切实全方位提高自身粮食生产能力。在此,中国应从印尼粮食生产发展过程中得到启示,他国经验为我使用,应坚持科学规划,不断提高农业生产科技含量,坚持在可持续发展的前提下提高国内粮食稳定增长,为人民生活水平的提高和国家经济社会发展提供保障。

[1]中华人民共和国中央人民政府.东盟与中日韩大米紧急储备 (APTERR)协议正式签署 [EB/OL].2011-10-9.http://www.gov.cn/gzdt/2011-10/09/content_1964844.htm.

[2]RICE 2004:Indonesia,FAO [EB/OL] .2004.http://www.fao.org/rice2004/en/p15.htm.

[3]Harvested Area of Paddy by Province (ha),1993-2015,STATISTICS INDONESIA [EB/OL] .https://www.bps.go.id/link Table Dinamis/view/id/864.

[4][美]莱斯特·R·布朗著.林自新等译,饥饿的地球村:新食物短缺地缘政治学 [M].上海科技教育出版社,2012年:3.

[5]Rice self-sufficiency:Indonesia,UNDP,pp.83.[EB/OL] http://tcdc2.undp.org/GSSDAcademy/SIE/Docs/Vol5/Rice_self.pdf.

[6]吴崇伯.印尼农业发展成就、政府扶助农业的主要政策措施及存在的问题 [J].南洋问题研究,2001(1):6.

[7]中华人民共和国商务部网站.印尼总统:二至三年内实现主要农作物自给自足 [EB/OL].2014-11-7.http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/201411/20141100789364.shtml.

[8]Jokowi wants farmers to work harder for food sufficiency[M].The Jakarta Post,2015.

[9]INDONESIA.Stagnating Rice Production Ensures Continued Need for Imports,United States Department of Agriculture[EB/OL] .2012-5-19.https://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2012/03/Indonesia_rice_Mar2012/.

[10]黄丁兰、林事恒.印尼的大米问题及其前景 [M].南洋问题研究 ,1981:1.

[11]PopulationProjectionbyProvince,2010-2035,Statistics Indonesia [EB/OL] .Feb 18th 2014.https://www.bps.go.id/link TabelStatis/view/id/1274.

[12]Rice self-sufficiency:Indonesia [EB/OL] .http://tcdc2.undp.org/GSSDAcademy/SIE/Docs/Vol5/Rice_self.pdf.

[13]吴崇伯.印尼农业发展成就、政府扶助农业的主要政策措施及存在的问题 [J].南洋问题研究,2009(1):6.

[14]蔡金城.印度尼西亚社会文化与投资环境 [M].世界图书出版广东有限公司,2012:62.

[15]Production of Paddy by Province (ton),1993-2015,STATISTICS INDONESIA [EB/OL] .https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/868.

[16]Production of Cassavas by Province (ton),1993-2015,STATISTICS INDONESIA [EB/OL] .https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/880.

[17]水稻栽培技术指导方案 [EB/OL].2010-7-16.http://www.farmers.org.cn/Article/Show Article.asp?ArticleID=63918.

[18]中国杂交水稻在印尼苏北试种成功.环球网[EB/OL] .2013-7-17..http://world.huanqiu.com/regions/2013-07/4138253.html.

[19]Stefani Ribka:Sustainable agriculture needed to slash Indonesia'shungerindex[N].The Jakarta Post,2017.3.15.

[20]印尼为世界第五大水资源国,水资源丰富但分布不均,中华人民共和国驻印度尼西亚共和国大使馆经济商务参赞处 [EB/OL].2014-2-19.http://id.mofcom.gov.cn/article/jjxs/201402/20140200496628.shtml.

[21]吕新业等.关于中国粮食安全问题的再思考 [J].农业经济问题,2013(9):20。

[22]中华人民共和国中央人民政府.国家统计局关于2016年粮食产量的公告 [EB/OL].2016-12-8.http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/08/content_5145017.htm?gs_ws=tsina_636168943221115828amp;location=35.

[23]吕新业等.关于中国粮食安全问题的再思考 [J].农业经济问题,2013(9):20.

Food security is an important issue in today's international politics,and ensuring food supply and demand is of great importance to national security.As a tropical country,Indonesia has excellent rice cultivation conditions,adequate labor,fertile vast land,is the world's third largest rice producer.However,Indonesia's domestic rice production is difficult to meet their own consumer demand.Indonesia's rice shortage is affected by a variety of factors such as national consumption habits,rapid population growth,and backward agricultural infrastructure.In order to get rid of the shortage of rice production,Indonesia should improve rice planting technology,guide the people to improve the traditional dietary structure,improve the agricultural infrastructure to change the situation,ensure food supply.At the same time,Indonesia's rice production dilemma can provide reference for China's grain production and provide reference for China to ensure food security.

Key Word:Indonesia Rice Production Crux Countermeasure

(作者单位分别为:武汉大学政治与公共管理学院、法学院,王道征为研究生)