试论创新机制统筹发展构筑粮食安全保障新体系

2017-11-23马心宇

◎马心宇 马 琳

试论创新机制统筹发展构筑粮食安全保障新体系

◎马心宇 马 琳

粮食安全,一个世界性、历史性的永恒主题。本文站在历史发展的前沿,以一个探访者的视角,分析个体观点,概括整体要求,系统勾勒出粮食安全保障体系 “三大机制”核心框架。全文三章28题,相互独立又密不可分,通过回首历史上影响粮食安全的经验和教训,重新思考今天面临潜在的粮食安全隐患,充分证明,粮食安全从来都是一个国家的战略问题,从来都是一个民族的兴衰问题,即 “粮食安全大于天”。因此,必须始终把粮食安全定格为国家安全战略的重要组成部分,确立其在国家安全战略中的地位,进而以国家安全战略统领粮食安全战略。

粮食安全 保障体系 创新机制 统筹发展

按照联合国粮农组织 (FAO)1996年对粮食安全的定义,是指 “让所有人在任何时候都能在物质上和经济上获得足够有营养和安全的食物”,它阐述了粮食安全的基本内涵,就是所有人在任何时候既买得到又买得起健康膳食生活所需要的基本食品;包括三个具体目标,即:生产出足够数量的粮食、供应好保障质量的粮食、消费到所有需要粮食的人。

粮食安全,站在战略全局上看,可分为宏观安全和微观安全,如总量平衡与品种结构不合理;站在粮食流通领域环节上看,又可分为生产过程的安全和需求过程的安全;站在粮食的用途和目的上看,也可分为数量的安全和质量的安全。一般地说,宏观层次的粮食安全决定着微观层次的粮食安全,只有一个国家粮食获取能力充足时,这一时期的家庭或个体才可能实现粮食安全的预期。

可以说,粮食的宏观安全和粮食的微观不安全并存于古代社会,而正是粮食微观上的不安全导致了粮食问题成为了影响古代中国社会发展、稳定、变迁的最为重要的、直接的要素。正如中国社会科学院经济研究所研究员、原中国商业史学会会长吴慧所说: “历史的事实是,一方面人们并非年年在饿肚子,吃饭问题并非始终没有解决 (在盛世),另一方面人们的日子很难老是过得好,吃饭问题在搞饭吃的劳动人民身上却不断发生。 ”[1]

一、观历史,破羁绊,诠释民以食为天

正因为人类赖以生存和发展的物质基础是粮食,在人类历史的长河中,人民对粮食呵护备至、关爱有加。

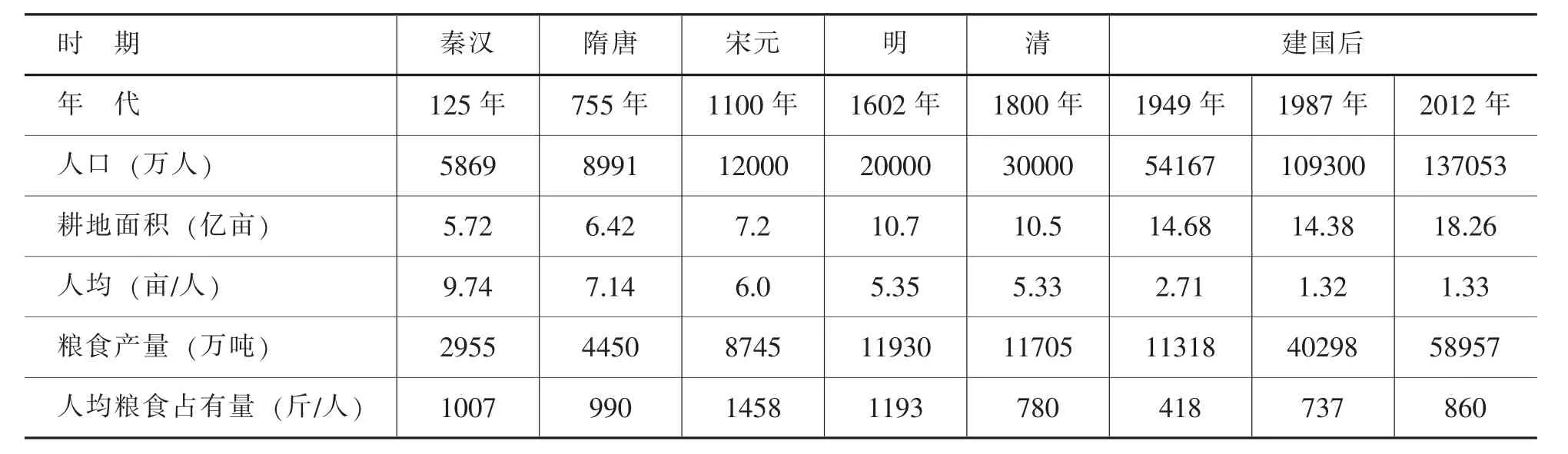

中国历史上历朝历代无不把粮食问题摆在治国安邦的重要位置,认为“国家大本,食足为先”。除了在春秋战国时期和明清以后粮食的总供应量和总需求量不平衡、出现供需紧张的状况以外,在其他大部分历史时期则供求相对平衡。[2]如下表。

表一 中国古今粮食供需关系对比

图示显示了我国从古到今人口、耕地对社会粮食生产总量和粮食消费总量的影响,表明了传统农业生产技术对满足人均消费需求的促进作用。分时期看,正常情况下,粮食产量大于粮食需求,粮食供需平衡;反之,则供需不平衡,就会影响人类基本生活和社会稳定。

纵观历史,影响粮食安全的因素一方面是生产,包括水土资源、技术进步和宏观政策等综合生产因素,这是粮食生产的基础和保障;另一方面是需求,包括区域分布、供需平衡、消费水平等相对制约因素,这是粮食安全的条件和途径。

(一)土地资源是基础

从粮食的根本属性看,土地安全是粮食安全的保障,丧失了土地就意味着丧失了种粮的基础。如果不考虑农业生产水平,可耕地面积就直接决定着粮食的产量,可耕地的质量直接决定着粮食的质量。中国灾害史学会常务理事、西北农林科技大学农业历史与文化研究所教授卜风贤说:“解决人口增长与粮食产量之间同步异幅增长问题的有效途径是扩大耕地面积。”[3]

汉代中后期因为大量森林被垦荒,致使官府无力开辟公有林地和皇家园林。此后的历代农业资源开发逐渐向边荒地带伸展,生态环境遭到破坏,水土流失、土壤沙漠化等自然灾害加剧。

(二)自然环境是条件

自然环境与耕地面积紧密相连,相互依存。在传统农业时期,人们基本上属于 “靠天吃饭”,农业的收成主要依赖于自然条件,一旦气候变化,就会对粮食产量形成较大的影响。水、早、蝗、雹、风、疫、地震、霜、雪等高风险的自然灾害和粮食主产区春夏时节北旱南涝、夏秋时节北涝南旱的不利气候条件,构成了对我国粮食安全的最大威胁。

据史料记载,中国历史上,自公元前1766年至公元1937年的3703年期间,共发生自然灾害5282次,平均约每六个月发生一次灾荒。[4]明代正统年间,由于北直隶、山东、陕西和山西等省自然灾害明显增加, “递年逃来河南者将及二十万,尚有行勘未尽之数”,致使河南 “食不足以给、地不足以容”,民不聊生,经济衰败。

(三)技术进步是关键

科技水平是提高粮食综合生产能力的关键因素。卜风贤教授说: “长期领先世界的农业生产技术水平与粮食供需经常性失衡的两极现象,使我国的传统农业生产始终挣扎在安全与危机之间”,[5]同时他还说:“如果不是依赖于高水平的传统农业技术,中国古代的灾荒危害将会更加严重”。 [6]

建国以来,特别是改革开放以来,我国粮食亩产水平的提高,主要归功于科技进步。1990年,我国粮食平均亩产262公斤,2010年达到331.5公斤,20年亩产增长了69.5公斤,上升26.5%。

隋唐以前国家粮食生产能力持续上涨,完全能够应对可能发生的饥荒,而且还可以供养更多的人口。宋代以后在北方旱作农业技术体系基础上确立了江南稻作农业技术体系,不但农作物产量得到大大提高,而且还进一步影响到中国传统社会的转型和变革,因此被称为宋代江南农业革命。这一时期,中国传统农业单产水平从春秋战国时期的亩产90多市斤,上升到江南地区稻谷亩产量337市斤的高水平上。

(四)供需平衡是目的

粮食安全与否,不仅体现在宏观上,更体现在微观上。近10年我国粮食自给率基本保持在95%以上,供求状况明显改善,但仍处于紧平衡状态,主要原因在于粮食生产的波动性所带来的粮食总量的不均、地区供给能力差异引起的粮食分布的不均、社会分配制度引起的粮食分配不公都对整个粮食安全造成影响,最终导致个人和家庭等微观消费主体的不安全感。

(五)调控政策是保证

宏观政策是影响中国粮食生产的保障因素。从中国古代统治阶级就粮食对国计民生的重要性都有着高度认识,制定推行了一系列粮食政策。

改革开放以后,随着粮食供给状况的好转,不断提出重新评价粮食形势、调整粮食政策的主张。近十余年来,国家采取了稳定的积极的扶持农业生产、保护种粮农民积极性和最低收购价保护政策,粮食生产出现了 “十四丰”的大好态势。

二、看现状,思安危,保障粮食安全难点尚多

拥有十三亿多人口的中国,用仅占世界百分之九左右的耕地,养活了占世界六分之一左右的人口。[7]这不能不说是世界农业史上的伟绩。面对世界性的粮食海啸,更应该理性分析中国粮食安全的现状,防患于粮食安全的明天。

(一)耕地面积减少较快,耕地质量面临威胁

1996年,我国耕地面积为19.51亿亩,1998年至2007年,全国耕地面积从19.45亿亩减少到18.26亿亩,平均每年减少近1000万亩。[8]同时,在耕地面积不断减少的情况下,耕地质量状况也令人担忧,长期以来有效耕地用养失衡,土壤肥力下降,受污水灌溉、农药农膜污染、重金属超标的农田面积每年呈增长之势,[9]经济发展较快的地区,部分土地甚至丧失了生产能力,严重制约了粮食产量的提高。2010年到2012年,中国科学院地学部组织南京土壤研究所和广州地球化学研究所20多位院士和专家,在我国东南沿海地区,包括湖南株洲的冶炼矿区、郴州的锑矿、贵州铅锌的污染区、江西铜矿、广东大宝山的铅锌矿区等重金属矿区和耕地区就环境质量演变和可持续发展进行考察,最终形成了一份针对我国土壤中重金属污染和治理的调研报告。报告显示,我国受重金属污染的耕地有1000万公顷,占18亿亩的耕地的8%以上,每年直接减少粮食产量约100亿公斤。

(二)水资源短缺,水利设施薄弱

目前,在我国,水资源短缺且分布不均,人均占有水资源量仅为世界平均水平的1/4,且约80%以上分布在长江流域及其以南地区,作为粮食主产区的华北平原,人均水资源占有量不足500立方米 。每年农业生产缺水300亿立方米,因干旱缺水每年粮食损失约200亿公斤。[10]

“十一五”以来,虽然我国现代农业加快发展,但农业基础设施投入不足,农业基础设施薄弱,粮食生产抗灾能力不强,农业靠天吃饭的区域仍然很大,基础脆弱仍然是我国农业发展的一大制约。

(三)粮食生产区域分布差异较大,产需不平衡

我国地域辽阔,逐渐形成了粮食种植传统区域布局和生产模式,客观上导致粮食生产和需求区域的不平衡。一是东、中、西三大地区粮食不平衡,东部沿海地区工商业较发达,农耕地偏紧,粮食自给率只有74.4%;中部地区多居平原,粮食生产能力较强,粮食自给率占到了114.7%;西部荒漠高原地区综合生产能力偏弱,粮食自给率也只有84.9%,低于90%的粮食安全水平。二是各区域内部粮食产需不平衡,东部的沿海、人口密集的城市和省份、西部的贵州、陕西、青海等省,粮食缺口较大。2010年,据国家统计局《陕西粮食生产调查与思考》,显示陕西人口3772万人,人均粮食占有量只有300公斤, 2009年全国人均粮食占有量为398.7公斤,陕西人均粮食占有量仅为全国平均水平的四分之三。三是粮食产、销区域利益不均衡。粮食主产区却要承担更多的粮食生产和流通方面的负担,既要安排资金支持粮食生产,又要承担粮食风险配套基金。截止到2011年,全国粮食风险基金包干总规模约382亿元,其中13个粮食主产省277亿元,占总规模的72%。[11]这一现象,自2013年以后,随着中央财政对粮食风险基金的更大投入和拨补,粮食主产区财政负担才有所减轻。

(四)农业技术发展不科学,提高粮食单产困难

目前在我国,农业科技仍然存在与市场经济不适应的方面:一是农业科技与生产相脱节,技术进步慢,农业科技的总体水平存在着 “四多四少”:即常规技术多,高新技术少;产量技术多,品质技术少;生产技术多,加工技术少;知识形态技术多,转化技术少。同时,农业机械装备和技术水平落后,自主创新与应用能力不强,科技成果转化率仅为30%至40%,比发达国家低20至50个百分点。[12]二是技术推进具有盲目性。当农业进入机械化生产时期,人力、畜力劳动强度降低,大量使用化肥,不能按照科学循环规律来发展农业、生产粮食,致使产业结构紊乱不合理,粮食产业效率低而慢。

(五)粮食储备能力不均衡,国家宏观调控受制约

自建国初期,中央就提出了 “储备粮”的设想,并开始在重要城市建立粮库,建立农村集体储备粮和战备储备。至目前,基本形成了国家粮食专项储备、地方粮食储备、社会粮食储备三大粮权归属主体的粮食储备管理格局。

但在粮食储备及价格调控中存在的问题也较突出:一是中央储备已成规模,但地方粮食储备有名无实。二是储备粮布局不合理,产区储量大,销区储量少,产区和销区之间因利益不均影响粮食安全供给。三是储粮基础设施落后。目前按照国家储备粮库标准建设的高大平房仓规模很小,老式平房仓较多且老化程度高,机械化作业能力较强的圆筒仓偏少。四是农村、农户储备条件差,手段落后。五是粮食储备主体复杂化,宏观调控能力受影响。

(六)粮食流通能力欠发达,粮食有效供给受牵制

随着粮食市场化、国际化、城镇化、信息化的发展,粮食产区、销区之间、省与省之间的粮食贸易越来越频繁,每年跨区、跨省粮食流通量逐年增加, “北粮南运”和 “南粮北调”局面日趋明显。但在粮食生产大发展的背景下,我国粮食购、销、调、存、加等流通环节的发展相对滞后,特别是在一些粮食主产区,粮食流通能力与生产水平之间存在较大差距,严重阻碍了主产区粮食经济的快速发展。中国粮食行业协会副会长宋廷明指出: “因为粮食运不出去,大量积压在产区,这样,总是越要保护粮价的地方越跌,越要抑制粮价的地方越涨。”[13]

(七)价格机制不完善,比较效益不突出

1995年到1999年,由于国家大幅度提高了粮食定购价格,农民的生产积极性提高,粮食连续5年丰收。接着问题也来了,按保护价收购的粮食无法顺价销售,企业亏损严重。于是,从1999年起,粮食价格大幅下降,农民的生产积极性受到严重挫伤,致使粮食种植面积及粮食产量逐年减少,粮价也陷入低迷状态。到2003年中国的粮食产量为4308.5亿公斤,已经低于4880亿公斤的全国粮食消费量。从2004年,中央一系列的支农扶持政策,全国粮食产量出现回暖,呈现 “十四丰”。在这样的态势下,重经济增长速度轻粮食可持续发展的思想的人仍不在少数。中国工程院院士袁隆平曾多次提醒: “最主要的因素是农民没有种粮的积极性,你再好的东西他不种,他种了是赔本的,这是谷贱伤了农了。”[14]

(八)依赖进口不实际,自主调节更关键

当前,总体上讲,我国的主要粮食品种小麦、玉米和大米基本能够满足自给自足,自给率达到90%以上。但受到国际市场价格波动及WTO规则的影响,我国粮食进口数量仍然呈逐年增长势头,从2003年的2283万吨增加至2012年的7236万吨,粮食年均进口增幅达21.7%,其中,大米进口量为236.9万吨、小麦进口量为368.8万吨,玉米进口量为520万吨。[15]大豆的产量缺口更大,全国大豆当年进口量相当于全球交易量的一半。

且不说进口的粮食 (如转基因大豆)质量是否对消费者的身体健康和本国的种植环境产生影响,单就我国的实际情况就不允许这样做。一是世界粮食市场供给无法有效满足国内粮食消费。仅稻谷一项,我国口粮消费量每年为1850—1875亿公斤,而国际市场大米贸易总量也就是250—300亿公斤。[16]二是历史上看,某种粮食资源依赖进口必须建立某种世界性或者区域性霸权,超出了目前中国的实力范围。三是基于 “谁来养活中国人”的论调仍然存在以及“粮食武器”仍是个别西方国家欲控制我国的重要手段,我们务必高度重视。

(九)资源浪费突出,影响粮食安全

解决粮食问题,一靠增产,二靠节约。目前我国粮食在粮推上的浪费 (生产、储存、运输、加工环节)、舌尖上的浪费 (消费环节)问题突出。据抽样调查测算,全国每年仅农户储存粮食损失达150-200亿公斤,造成的经济损失为180-240亿元,粮食储备损失严重。换算后,我国每年损失和浪费的粮食、肉类和水产品总量,折合成标准粮约为8228.5万吨,比黑龙江和河南两个产粮大省年产量高600万吨以上,相当于产粮大省四川省粮食产量的1.88倍,湖北省的2.59倍以上。[17]

三、多措并举,可持续发展,全面构筑粮食安全新体系

习近平总书记就粮食安全战略提出:粮食安全是国家安全的重要基础。李克强总理要求做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章:即以稳产高产保证 “量”,以监管到位提高 “质”,以改善储运保障 “供”。

把粮食安全放在一个什么平台上架构?国家粮食局研究员丁声俊说: “保障粮食安全,必须坚持走经济、社会、环境相互协调发展与可持续发展道路,减轻和防止水源、土壤及海岸的污染,使之可持续利用。”[18]这就足以说明架构粮食安全体系,一要能持久,二要有保障,三要讲科学。

(一)提高综合生产能力,建立粮食安全可持续发展体系

粮食综合生产能力指一定时期的某一地区,在经济技术一定的条件下,各生产要素投入所达到的、一定产量的粮食产出能力。它一方面由耕地、资金、科学技术等要素的投入能力所决定,另一方面由稳定的粮食总产量所表现。

1.保护水土资源之责,巩固粮食安全之基。水资源和耕地资源是粮食生产最基础的资源,是保障粮食可持续发展的重中之重。早在解放前夕,毛泽东同志就发出了 “水利是农业的命脉“的号召。所以,建立耕地、水资源保护和利用的机制,就是确保粮食安全的第一步。保护水资源重在节约农业用水、保持生态与农业可持续发展;保护耕地资源重在 “开源节流”,一是控制耕地面积的下降,二是开发补充新的耕地。重点是坚决摒弃单纯的经济增长指标和政绩考核目标,在全国粮食主产区设立水土资源保护区,依法依规保持水土不流失、不污染、不浪费。

2.保护生态环境,提高粮食质量。粮食质量安全在某种程度上比粮食数量安全更重要。习近平总书记提出粮食安全战略 “坚持数量质量并重”。提高粮食质量与生态环境密切相关。 “寓粮于源”强调的就是从源头上保护粮食生态安全,其一是建立粮食质量卫生生态体系,开发绿色种植环境,尽可能减少粮食种植环境污染,维持生态平衡;其二是建立粮食质量控制体系,把粮食质量卫生监管、检验贯穿于粮食生产、收购、销售、储运、加工的全过程,努力构建从农田到餐桌的全过程绿色产业链。

3.改进农业基础设施,创造稳产高产有利条件。加强农田水利、抗灾救灾等农业基础设施建设,着重一要引进节水设备和技术,发展科学灌溉;二要加强土壤改良,做好地质灾害防治工作;三要推进农业机械化,扶持发展农机大户、农机合作社。

4.推广应用先进技术,提高粮食单产能力。可耕地面积一定,粮食增产的出路只能是依靠科学技术。重点是实施科技兴农战略,加快先进技术的推广与应用,实现高产、优良品种的关键技术突破,提升粮食综合生产技术,改变粗放型的增长模式,健全农业技术服务体系,稳步提高粮食产量的增长能力。

5.巩固政策扶持力度,提高粮食比较效益。农业比较效益是指在市场经济体制条件下,农业与其它经济活动在投入产出、成本收益之间的比较利润,是衡量农业生产效益的重要标准,也是实现农业现代化和产业化的一个根本点。目前,我国农业比较效益普遍较低,不利于缩小区域、城乡、贫富 “三个差距”。为此,国家需要进一步完善和巩固保护农民利益的惠农政策。一是增加粮食生产投入和农业公共服务投资,减少粮食生产经营成本。二是实行种粮直补政策,一户一本,一亩一核,据实补助,解决粮农后顾之忧。三是取信于民。稳定最低保护价收购政策,防止 “卖粮难”保护种粮农民利益;严格监管流通市场,防止不法商贩囤积聚奇,扰乱市场秩序,保护消费者利益。

(二)提高粮食流通能力,建立粮食安全保障体系

1.落实责任,改善粮食储备能力。重新认识“备战备荒”粮食储备的战略意义,重点布局 “后方”储备的格局,关键时刻发挥储备粮 “蓄水池”和 “调节器”的作用。既要有灵活高效的吞吐机制,还要合理确定储备粮规模,优化储备粮结构,按照粮食安全省长负责制的要求,加强地方储备粮建设,产区至少建立3个月储备,销区至少建立6个月储备,同时,鼓励民间力量参与粮食储备工作, “藏粮于民”, “使用于国”,对政府粮食储备进行有效补充。

2.依法监管,提高粮食流通能力。目前,我国粮食生产环节有 《农业法》,但在流通环节只有 《粮食流通条例》,操作性不强,粮食流通环节的诸多问题不好解决。因此,建立以 《粮食安全法》为基础的粮食安全法律保障体系,把粮食安全纳入法制轨道是当务之急。一是加快粮食仓储、市场和物流等基础设施建设,畅通粮食市场流通渠道。二是提升粮食产业化经营能力,增强粮食企业市场活力,发挥国家宏观调控和维护收购市场秩序的主导作用。三是加强技术创新,提升粮食储藏、物流、加工、质检等环节的技术应用,促进储粮技术方式由传统向绿色生态型转变。四是加强粮食流通市场管理,优化粮食流通环境。

3.统筹两个市场,改进粮食调控能力。首先要确立 “粮食自给自足”的基本国策,立足国内粮食生产的根本,杜绝依赖国际市场。其次,有效利用国际市场,发挥进出口贸易对国内粮食供求市场的调节作用,达到适当进出口、调剂余缺的效果,使粮食国际贸易为国内市场服务。其三,鼓励粮食企业和种粮大户走出国门,或承包土地,或提供技术服务,建立稳固的国外粮食供给来源,增加粮食安全系数。

4.完善粮食政策,优化区域平衡能力。区域布局是粮食安全的 “桥头堡”,没有合理的粮食生产区域布局,粮食安全也只能是局部的,不是全局的。

其一、要紧紧围绕主要粮食作物 (如小麦、稻谷、玉米等)科学谋划粮食作物区域布局。原则是遵循粮食作物自然地理生长环境,梯度发展,优化资源,挖掘资源潜力,降低生产成本,使粮食生产能力得到最大提升,增强粮食供给能力,推进农业结构战略性调整。

其二、要广泛建立起有约束力的、互惠互利的区域合作机制。形成粮食产销区之间的优势互补,相互弥补,实现粮食供需区域平衡。

实现以上两点,需要有长效而稳定的粮食支持政策体系做后盾。一是在科技创新、粮食直补、基础设施、质检体系、产业升级等农业生产方面,完善投入支持政策。二是在粮食收购保护价、风险基金制度、地方储备政策等方面,增强粮食流通宏观调控政策,确保政策到位、地方政府支持、种粮农民得实惠、粮食安全格局铸就。

(三)提升科学化管理能力,建立粮食安全预警体系

近年来,全球粮食危机、自然灾害频发、生态环境恶化等影响粮食安全的现象一再提醒我们应该如何及时发现、积极防范。粮食安全科学化的要求,必须建立和完善以粮食安全预警指标为核心的国家粮食安全预警体系,把粮油生产波动信息、供求平衡信息、市场价格信息、粮食安危信息纳入科学、规范的管理平台,全国一盘棋,全面提升国家粮食安全管理水平。

1.粮食生产安全监测体系。建立粮食生产安全监测体系要从三个方面着手:

第一、粮食生产流通环节全面监测。 (1)粮食生产环节从选种培育、土壤分析、生态环境到田间管理、灾害防治、收获预报等节点实现数字化平台管理; (2)粮食流通环节的收购、储备、调运、销售、加工等实现智能化平台管理; (3)粮油食品质量监测从收获质量调查、品质测报、储存卫生、运输出库等关口纳入信息化管理平台;(4)市场行情监测从粮油价格趋势、行情分析、国内外粮食动向实现与信息化平台同步; (5)粮食消费水平监测从人口增减、流动区域差异、到消费结构变化、经济增长速度等消费指数同时纳入信息化平台建设。

第二、粮食安全监管机构全程服务。一是科学规划、重点布局,建立健全区域粮食监管监测机构,实现人员技术一流、经费有保障、区域监管无盲点;二是准确履行国家赋予的粮食监管检验职责,职责清晰,避免重复建设、资源浪费,实现全方位、立体式的粮食监管。

第三、粮食安全监测手段科学规范。建立以预警指标、信息网络、信息处理、信息发布、信息反馈等子系统组成的粮食安全预警监测体系,将网络信息平台作为本辖区粮食信息收集、整理、发布和上报的平台,实现指标、数据、管理、发布、反馈 “五统一”,为政策调控、预警预报提供科学规范的通道。

2.粮食质量安全追溯体系。粮食质量安全追溯体系是以库存粮食识别代码为载体,通过 “智能化粮库”或代储点与粮食质检机构联网,直接动态的采集每个点位粮食的质量信息,建立粮食质量安全数据库,搭建从收购、储存、运输、加工到销售的全程质量安全追溯制度。一是按照粮食安全省长负责制的原则,由各级人民政府组织污染粮食的监管、检验和处置工作,提升污染粮食的监管检验能力和应急处置能力。二是采用物联网、快速检验等技术,以覆盖收购、储存、加工、销售等各环节的粮油流通质量安全追溯平台及其子系统为支撑,制订粮油及产品流通质量安全追溯体系规程行业标准,推行市场准入制度,构建与国家农产品质量安全追溯管理信息平台相衔接的粮油流通质量安全追溯体系。三是建设一批粮油流通质量安全追溯点,实现来源可追溯,去向可查证,信息可查询,责任可追究,实现对粮油收购、储藏、加工、销售等环节的粮油质量检验监测,建立粮食质量安全追溯长效机制,从源头上确保各环节粮油质量安全。

3.粮食安全应急处置体系。粮食安全应急体系由应急预案、应急调配、应急供应、应急流通、应急网络系统等部分构成,目的是细化和完善应急联动制度,健全应急管理机制,增强应急保障能力,做到需要时有粮可用、有粮可调、有粮可供。一是应急预案制度健全。各级政府及相关部门要以 《国家粮食应急预案》为总目标,制定各自行之有效的 《粮食应急预案》,确保应急组织管理到位,做到应急调配高效,实现指挥、协调、部署、响应 “四统一”。二是应急供应渠道保障。政府行政干预与市场运作相结合,部门联动,配合高效,供应网点合理,应急流通畅通。三是应急网络系统科学。以信息平台为基础,建立技术先进、信息共享、利益共享的应急网络系统,科学有效地为粮食安全预警机制服务。

结 语

当前,我国面临粮食生产 “十四丰”和粮食安全可持续发展的双重 “压力”,我们不仅仅要关注粮食数量,更要密切关注粮食质量,不仅仅要关注区域平衡,更要时刻关注全局平衡。这方面,美国在保障粮食安全上的经验是值得我们借鉴的。美国的国土面积和耕地面积与中国相当,并且美国农业一直走在世界的前列。19世纪中叶,美国政府推动土地开垦和农业发展,粮食产量也随之激增。然而,农业开发虽带来了粮食“数量”的大幅度提高,同时也引起了土壤侵蚀、水资源枯竭、盐害和水质污染等问题。这严重威胁到美国农产品品质,引起了美国社会的强烈不满和广泛关注。面对这一危机,美国政府从20世纪80年代初期开始注重农业生产方式的调整和相关生态环境的保护,大规模地实施退耕还草、退耕植树或休耕,并制订了一系列旨在保护农业可持续发展的法规和长期计划。农业生产方式的变化和生态环境的改善保障了美国农业可持续发展的基础,成功地缓解了美国粮食安全“质”的危机。[18]

我国粮食安全问题,习近平总书记告诫全国人民 “要牢记历史,在吃饭问题上不能得健忘症,不能好了伤疤忘了疼”。他又站在国家战略的高度强调,保障国家粮食安全是一个永恒课题,只要粮食不出大问题,中国的事就稳得住。粮食安全既是经济问题,也是政治问题,是国家发展的“定海神针”是维系社会稳定的 “压舱石”,是国家安全的重要基础。

[1]吴慧.中国历代粮食亩产研究 [M].农业出版社,1985:124.

[2]吴宾等.试论中国古代的粮食安全观 [J].兰州学刊,2006(6):53-54.

[3]卜风贤.传统农业时代的灾荒风险和粮食安全[J].清史研究,2008.

[4]夏明方.中国历史上的旱灾及其成因 [J].光明日报,2010-4-21.

[5]洪蔚.传统中国的粮食安全 [J].科学时报,2008-5-5.

[6]吴宾等.试论中国古代的粮食安全观 [J].兰州学刊,2006(6).

[7]陈启文.共和国粮食报告 [J].湘潭大学出版社,2009(9).

[8]张晓玲等.坚守18亿亩耕地红线不动摇 [J].求是,2009(22).

[9]穆中杰.法治视阈下的粮食安全保障机制 [J].粮食论坛,2011(10).

[10]黄成娟.利用农业资源保障我国粮食安全的思路[J].经济纵横,2008(7).

[11]张德元.中部崛起:必须建立对粮食主产区的补偿机制 [J].调研世界,2005(6).

[12]蔡继明.完善惠农强农富农政策确保国家粮食安全 [EB/OL].人民网,2012-3-9.

[13]朱文轶.大米风险的几重因素 [J].三联生活周刊,2008(476).

[14]康敬峰.谷贱伤农中国粮食产量连续四年下降[J].经济半小时,2004-3-4.

[15]王照涵.近年来我国粮食进口量变动原因分析[J].商情, 2015(20).

[16]樊增强.我国粮食安全问题不容忽视 [J].红旗文稿,2011(22).

[17]丁声俊.节约粮食的潜力有多大 [J].求是,2013(5).

[18]丁声俊.重视粮食安全可持续性 [J].人民日报,2011-5-30.

[19]陈大夫等.美国的农业生产与资源、生态环境保护 [J].生态经济,2011(9).

Food security is a worldwide and historic theme.This article stands at the forefront of historical development,analyzes the individual viewpoint and generalizes the whole requirement from a visitor's point of view,and systematically outlines the core framework of the three major mechanisms of the food safety guarantee system.This thesis is divided into three chapters 28,independent and inseparable,by looking back at the history of food security experience and lessons,to rethink today facing potential food safety problems,fully proved that food security has always been a strategic problem of the country,has always been the rise and fall of a nation,that isquot;food safety is more than a dayquot;.Therefore,we must always take an important part of food safety frame for the national security strategy,establish its position in the national security strategy,and then to the national security strategy and strategy of food security.

Grain security guarantee system construction

(作者单位分别为:濮阳市粮油质量检测中心、濮阳市第一高级中学,马心宇为中心主任)