“化学反应原理”命题动向分析

2017-11-22北京市十一学校

■北京市十一学校 蒋 涛

“化学反应原理”命题动向分析

■北京市十一学校 蒋 涛

化学反应原理相关内容能帮助同学认识能量与反应之间的关系,并深入理解化学反应的实质,是高中化学的必选模块,在高考中所占比重大,同时由于涉及知识多为微观、抽象的内容,同学们学习时存在诸多障碍。本文旨在对近两年新课标Ⅰ理综高考试题(化学)进行分析,了解高考试题中关于化学反应原理部分的考查内容与考查水平,并对反应原理部分高考试题的命制进行分析与预测。

一、模型建立

我国高考的本质仍属于纸笔测验,尚未涉及表现性的实作考查。大型纸笔测验的出题框架大多分为内容和水平两个维度。在已有文献研究的基础上,笔者界定了本研究的内容与水平模型。

1.内容模型

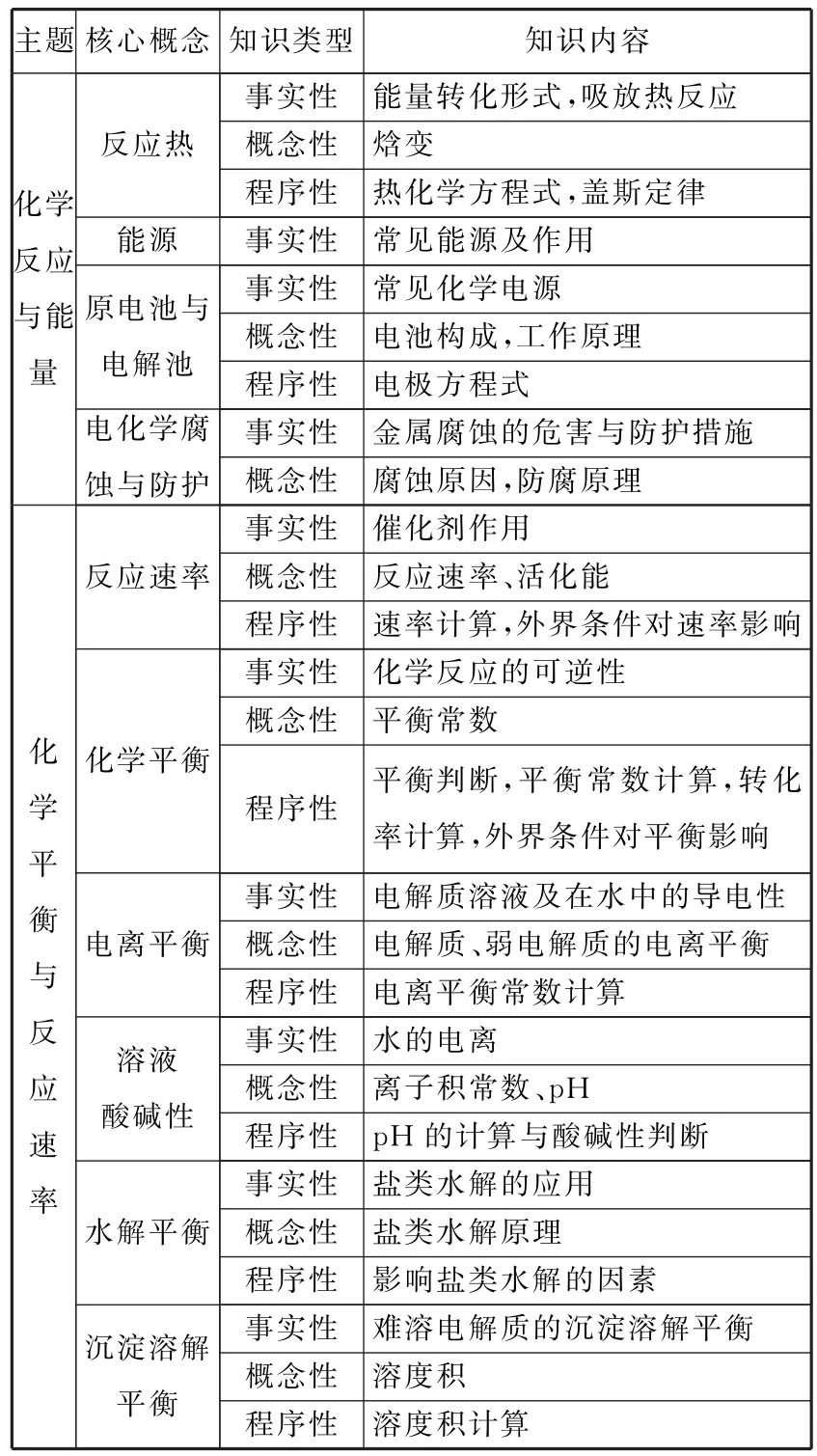

通过对国内外化学课程标准、高考全国卷理综化学考试大纲及题型示例和现行高中化学教材等文本的研究,笔者认为:高中化学反应原理部分主要围绕变化与能量、速率与平衡两大主题进行;主题下辖若干核心概念,其中能量与变化主题下包含反应热、能源、电化学装置、腐蚀与防护4个核心概念,速率与平衡包括反应速率、化学平衡、弱电解质电离、溶液酸碱性、盐类水解、沉淀溶解平衡6个核心概念;核心概念下辖若干基本概念、事实和规律,比如反应热下包含能量转化微观实质、吸放热反应、热化学方程式、焓变、盖斯定律等内容。

2.水平模型

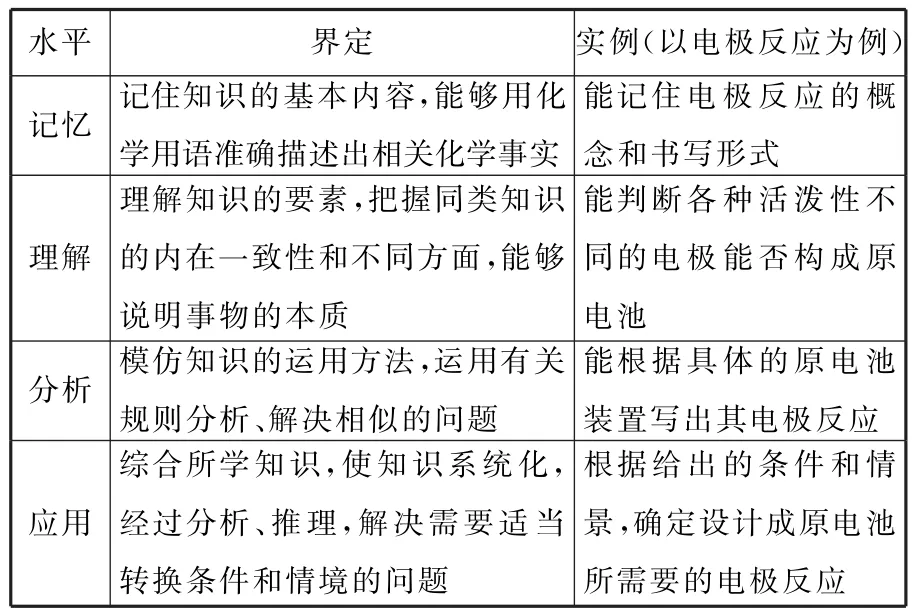

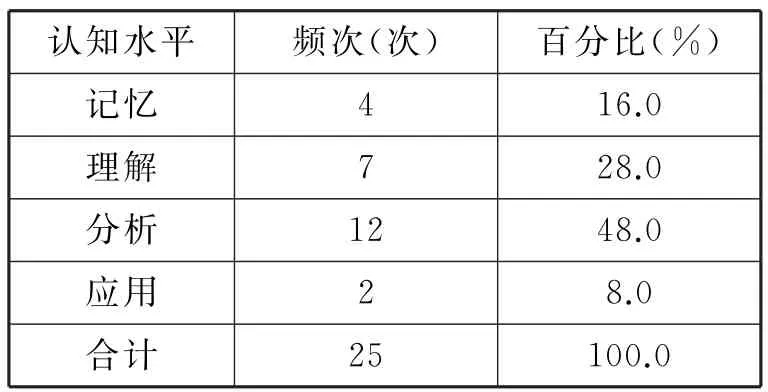

基于高中反应原理的知识特点和我国高中教学现状,提出如下表所示的试题认知水平(见表1)。

表1 反应原理的试题认知水平

同时将知识类型分为事实性知识、概念性知识、程序性知识。

二、研究过程与结论

将知识内容、知识类型与认知水平进行编码,形成分析框架(见表2),并依据此框架对2016—2017年新课标Ⅰ理综高考试题(化学)必考部分(以下简称高考试题)进行分析。这部分试题分值共计85分,涉及题型为选择题和填空题。按照考生作答点来看(选择题一道题为一点,填空题每一空为一点),2016年共30个作答点,其中涉及反应原理的答题点10个,占比33.3%;2017年共31个作答点,其中涉及反应原理的答题点13个,占比41.9%。本文以考生作答点为分析的最小单元,对试题进行统计分析。

表2 化学反应原理试题分析框架

1.试题的知识内容分析

2016—2017年高考试题涉及化学反应原理的考点主要集中在热化学方程式、转化率、影响速率与平衡的因素、溶度积、溶液酸碱性与电解原理这些核心概念上。电化学与溶液酸碱性的考查主要集中在选择题部分,而平衡与速率相关内容则主要在填空题中涉及。2017年试题从作答的点数上,比2016年多了3个,增大了对转化率、热化学方程式的考查力度,同时增加了对平衡常数、金属腐蚀、焓变、电解质等相关概念知识的考查。与2016年相比,2017年对反应原理的考查内容更广泛,但难度并未增大,偏重借用平衡常数、溶度积等工具从定量角度分析、解决相关问题。

2.试题的知识类型

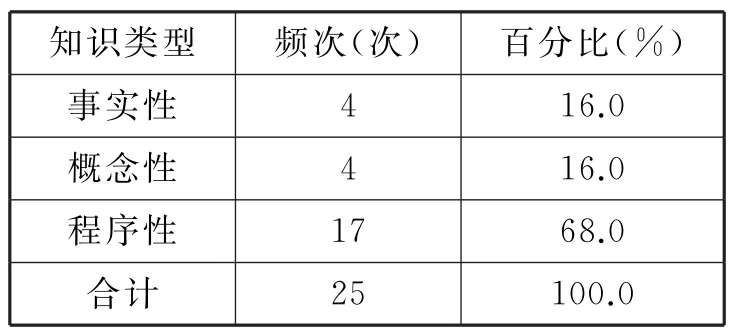

从知识类型的角度来分析试题,笔者发现,近两年高考试题涉及的类型及分布如表3所示。

表3 高考试题知识类型分析

作为选拔性考试,近两年的高考试题以程序性知识的考查为主。程序性知识是指如何做事,探究方法,以及运用技能、算法、技术与方法的准则。考生需依托具体的概念知识,建立分析解决问题的思路方法。

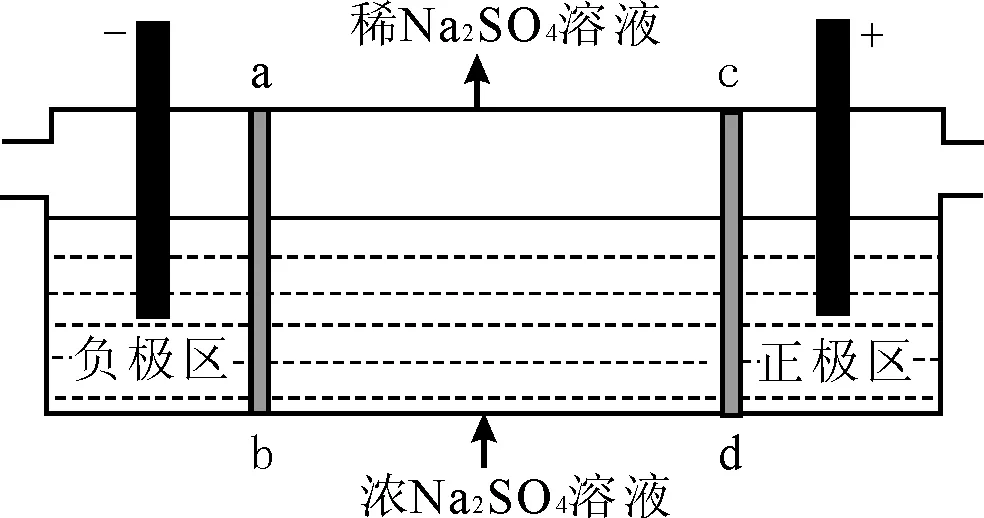

图1

例1(2016年高考新课标Ⅰ理综卷第11题)三室式电渗析法处理含Na2SO4废水的原理如图1所示,采用惰性电极,a b、c d均为离子交换膜,在直流电场的作用下,两膜中间的Na+和可通过离子交换膜,而两端隔室中离子被阻挡不能进入中间隔室。下列叙述正确的是( )。

B.该法在处理含Na2SO4废水时可以得到NaOH和H2SO4产品

C.负极反应为2H2O-4e-══O2+4H+,负极区溶液pH降低

D.当电路中通过1mol电子的电量时,会有0.5mol的O2生成

解析:从装置所给电源看出这是一个电解装置,左侧为阳极、右侧为阴极,溶液中存在的阴、阳离子分别为H+(H2O)、Na+。因此电极反应阳极为2H2O-4e-══O2↑+4H+,阴极为4H2O+4e-══2H2↑+4OH-,结合题目所给交换膜信息,在电场作用下,中室中的Na+往右侧正极区移动,往左侧负极区移动。

3.试题的认知水平(见表4)

表4 高考试题认知水平分析

从近两年试题情况来看,涉及最多的是分析层面,要求考生模仿知识的运用方法,运用有关规则分析、解决相似的问题。分析这一认知水平需要使用一定程序解决问题,因此与程序性知识有着紧密联系,考生需结合题目给定的情境迁移至自己熟悉的知识模型并进行分析。

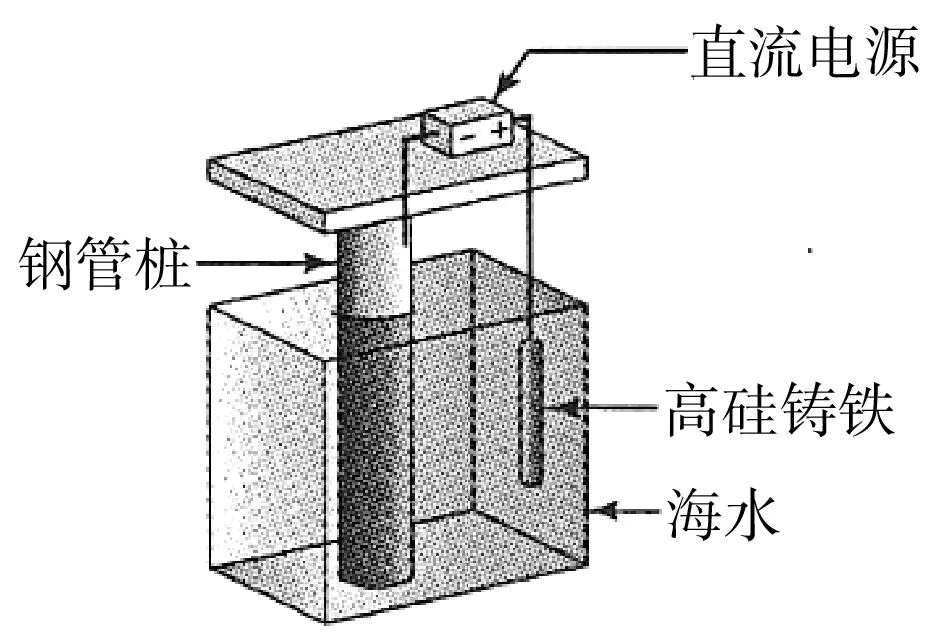

2017年高考新课标Ⅰ理综第11题就是比较典型的让考生基于熟悉的电化学防腐情境分析解决实际生活中钢管防腐问题的例子。

图2

例2(2017年高考新课标Ⅰ理综卷第11题)支持海港码头基础的钢管桩,常用外加电流的阴极保护法进行防腐,工作原理如图2所示,其中高硅铸铁为惰性辅助阳极。下列有关表述不正确的是( )。

A.通入保护电流使钢管桩表面腐蚀电流接近于零

B.通电后外电路电子被强制从高硅铸铁流向钢管桩

C.高硅铸铁的作用是作为损耗阳极材料和传递电流

D.通入的保护电流应该根据环境条件变化进行调整

解析:外加直流电源的阴极保护法是考生非常熟悉的情境,将需要保护的金属材料与电源负极连接,使其难以失去电子,即腐蚀电流接近于零。通电后在电场作用下电子从阳极流向阴极,即从高硅铸铁流向钢管桩。高硅铸铁作为阳极材料,基于电化学装置原理,一定具有电子导体的作用,但是否参与电极反应则需结合具体情况,本题题干中说明高硅铸铁为“惰性辅助阳极”,说明其不参与放电,则C选项不正确。

三、命题动向分析与预测

通过从知识内容、知识类型与认知水平对近两年高考试题反应原理部分内容的分析,笔者认为,试题具有体现学科内涵、紧密联系生产生活实际、注重考生思维深度考查等特点。试题中既包括考查基础的内容,也包括检验考生高级思维能力的内容,体现出评价的层次性和水平性。为了与即将施行的修订版课标接轨,针对未来两年旧教材、新课标的实际情况,笔者认为接下来的高考命题将进一步完善考核目标,对化学学习能力的要求作出适当调整与修改。结合化学反应原理部分的知识内容与实际教学情况,高考命题将突出以下三方面的评价特色。

第一,进一步检测考生接收、整合信息的能力,重点强调对自然界生产、生活相关实际事物的考查。

第二,强调化学实验与探究能力,渗透修订版课标“科学探究和创新意识”这一核心素养的考查。

第三,补充对认识思维模型创造性再应用水平的考查,检测考生归纳演绎、迁移拓展和触类旁通的创新思维。

(责任编辑 谢启刚)

蒋涛,毕业于北京师范大学,硕士。从教六年间,有四篇教育教学论文获全国基础教育化学新课程实施成果评比一等奖,连续两年获海淀区教师教学基本功展示活动一等奖。