旋律学研究的范式性个案

——“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”前言

2017-11-22李玫

李 玫

旋律学研究的范式性个案

——“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”前言

李 玫

在现有的音乐学理论中,并没有提供一套适合于中国民间音乐形态特征的技术分析体系,这与30多年来民族音乐学在国内的发展势头很不相称,与业已积累起的海量原始资料的现状相比,显出了理论研究的极度滞后。文章是对2013年完成的国家社会科学基金项目“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”的立意、基本思路和具体内容的概述。这个项目是基于改善旋律学分析现状的学术建设思考而设计的。这项工作的终极目标是期冀建立一套有严密逻辑的、可操作的分析体系,有助于填补和健全民族音乐理论体系,为专业音乐教育提供有坚实理论支持的专业教材。

旋律学;分析框架;西北高原内区;形态结构

一、立项的主旨

当我们讨论文化艺术遗产保护时,多半是指那些能看得见、摸得着的有形遗产。这种保护对象的价值以及保护措施的投资易于评估、预算,通过保护计划,文化遗产的资产利润也是可预测及可实现的,因而也就容易引起社会各界的关注及资助。政府和社会团体及国际组织都有长期且系统的保护及重建资助计划。然而,依附于个人存在、身口相传的非物质形态的遗产,即无形文化遗产则通常被忽视而面临严重困境,甚至即使对这部分遗产付诸关注也仍然难逃困境。

联合国教科文组织对人类口头的、无形文化遗产的定义是:“一个文化共同体集体创作,这些创作以传统为依据、由某一群体或一些个体所表达并被认为是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式。”无形文化遗产中听觉-视觉的文化事象是在特定的社会文化环境中生长起来的,并深植于特定的地理环境和相应的生活方式中。而如今日益全球化的工业社会文化正对这些无形文化所赖以生存的环境造成严重威胁。21世纪初,这个话题变成绝对热点,也成立了各种官方或企业以及私人的保护机构,启动了无数保护项目,但在这十几年里,我们却事与愿违地看到一些文化传统被加速破坏或被异化。当然,造成这个现状的原因是复杂多元的,不是“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”(已结项,项目编号:03BD037)课题所要讨论的,但却是这个课题在起步时要考虑到的现实环境,它更令笔者感到基础理论建设的迫切。

作为理论研究者,在思考文化遗产保护这个问题时,除了外在的、社会性的生态保护,还要看到内部结构的保护意义,可以从以下三个层面来看这个问题。

(一)从文化的外部与内部理解文化

就“文化”这个词的本义来说,就是社会意识在物质载体上留下的印记、样式,如文字的“文”、纹身的“纹”、纹样的“纹”、文化的“文”。在汉语中,文化的“文”与这些社会意识符号是同一个字,正表明这是文而化之的结果。社会意识要互相传达,联合大家、统一大家、协调大家,需要有一种结构形式。对社会意识留下的结构形式给予充分的注意,才能研究文化本身。如果只描述社会生活环境、外部的边界条件,那还只是社会学的一个方面,还不能对文化本身进行深入的探讨。所以,对“文化学”这个词,在界定时必须从两个方面切入,一方面是从社会生活的背景条件,另一方面就是这个载体本身的结构样态。每一个文化共同体都是在自己长期生存于斯的社会环境条件中凝练、锻造出符号化的“文”和“纹”,创造出属于自己的文化样式,该共同体中的成员可以从表面的结构样态立刻领悟到它外在的象征性和内在深层的文化源泉。研究文化遗产时,如果只描述社会生活环境和文化样态的外在表现,而忽略对内在结构的解剖研究,是不能充分了解其文化本身的。

(二)文化学包含着社会学和形态学的双重表述

对我们而言,文化学必须是社会学方面的描述和它本身形态的描述缺一不可的。从音乐方面来讲,它的结构形态可以听见而不可看见,有它自己的独特性。尽管是独特性,但在结构形态这一点上是共同的——就是各种文化的物质载体都有它各种不同媒体的结构形态,因此对物质载体本身构成的结构形态要加以关怀。

中国幅员广阔,仅各地汉族民间音乐就呈现出完全迥异的结构形式,众多少数民族各个不同的音乐形态面貌的形成就更是来源复杂,到现在为止,已有的研究成果多半还只是以描述为主。由于对特定文化品种所拥有的音乐形式缺少因果认识(即为什么这种文化产生了这样的音乐品种),我们的保护措施常常会发生事与愿违的结果。

(三)文化形态学侧面的内涵是工艺学结构研究

音乐自身的存在是一种工艺结构的存在,而且结构因素非常稳定。已经有很多研究成果证明,许多现存的艺术品种,其自身结构的形成非常久远,它们如同一种文化品的DNA,可以标志出遗传来源和变异方向。比如民间文学研究中的共同母题的变体研究,就是将母题作为一个结构因子,观察它的变化类型,追溯出变化来源以及刺激产生变化的社会及历史诱因。最终,从若干个现存的具有共同母题的文本解读出历史发展的信息。每一个打上人类烙印的文化事象经过各领域学者的研究解释,汇总起来就是人类文化发展的一部全方位发展史。

音乐文化的存在是以它自己的工艺结构存在而表现出来的。如果它没有自己独特的工艺结构存在,它也就消解、消失了。这个观点是笔者立论的基础。如果我们仅仅描述环境,而对它自身的工艺结构不注意,甚至于视而不见、听而不闻,也就谈不上对这个文化本身的真正研究。作为音乐学的研究学者,必须认识到,结构形态学的研究不仅是专业内的一个基础性理论建设,同时还肩负着共同完成人类文化叙述的大任务。

举一个例子来说明在辨认一个民系在迁徙中文化传承的情况,结构形态所扮演的重要作用。

有一首新疆人非常熟悉的民歌《黑眼睛的姑娘》,人们在聚会时常唱这段旋律,根据场合即兴配上不同的歌词,现在还被流行歌手改编为流行歌曲。没人能说清这首歌的族属,或说是维吾尔族,或说是塔塔尔族。值得注意的是,这首曲调与笔者不经意间获得的几首来自欧洲各地吉普赛人的曲调有着相同的内在结构,其旋律框架如同一首母体民歌的不同变异,而且变异程度并不大,甚至可以立刻感受到两者间的联系。现在无从考证传遍新疆的这首民歌来自哪里、始自何时,但她传入新疆有两种可能性:第一种是在吉普赛人走出印度之前就已经存在。维吾尔族音乐文化与印度音乐文化之间渊源深厚,这一点是有充分共识的。那么,这首民歌可能非常古老,但却以很现代的气质存活在现实音乐生活中。第二种是如果新疆这首民歌是塔塔尔人从东欧传入,她就与吉普赛人的流浪有关。令人惊讶的不仅是音乐会随着人群迁移而被带到多么遥远的地方,最关键的是她的结构形态会被保持得那样隽永不褪色,在如此广泛的区域里演绎,也能一下就被辨认出来。有些曲调可能会有较大的变形,但其基础的结构会被音乐学家的结构研究提炼出来,从而辨认出互相联系的性质。这首民歌给人的另一个启发是,正是因为其特别成熟的结构形式和强烈的精神气质,使她能跨越时空,严守自己的母体形式而不会在时间的推移中变得面目全非。又因为她所流行的区域里,人群持有相似的音律观念和节奏感受,因此她的特征性样态一直被保留了下来。

继承发展民族音乐传统是代代相传的意识。民间歌者没有书面理论,靠口耳相传和集体加工的智慧,他们完成了自身的使命,在他们的音乐活动中留下了宝贵的、成系统的手段和术语。但长期以来,由于民间音乐的工艺学价值没有得到充分研究,民间艺人们世代口口相传的技术理论缺少整理,现有的音乐分析理论又是建立在西方音乐理论基础之上的,所以对大量已经收集到的音乐资料缺少形态分析的手段。对于东方音乐以发展旋律见长的音乐特征,音乐专业教育的课程建制却缺少有关旋律学的课程,因而也就没有建立旋律学理论的迫切要求。随着20多年来音乐集成工作成果的逐渐出版,面对大量音响资料呈现出的复杂情况,越来越多的学者们注意到理论建设的不足,在这样的认识背景下,音乐学界于1998年、2000年分别在呼和浩特、香港两地举行过两届旋律学学术研讨会,这样的学术性活动是对民间音乐工艺学价值进行关注的具体举措,但由于不同学科间的横向联系不足,这种貌似纯音乐学的活动缺少文化学的响应和认同。到现在,我们也没真正把这些形态系统以及其与文化的关联清理出来。

其实,已有的研究表明,旋律结构思维模式常常有很强的地方性,比如一个地区多采用某种结构模式,而另一个地方则多采用另一种结构模式,一些不同的地方,因历史上有过迁徙联系,今天通行同类旋律结构思维模式。这种形态分析,梳理归类,可以为音乐文化学阐释提供佐证,显示出形态学研究对音乐文化学的贡献,也充实了音乐文化学的内容。同时,也反过来敦促我们进行旋律结构思维的文化学思考。

通过对实证材料的分析,寻找各民族的社会意识在音乐这个品种上留下的印记、样式——音乐的结构形态,探究构成其结构形态的普遍规律和特殊规律,总结其方法体系,同时在研究过程中,提炼成理论教材,应用于专业教学中,以建立健全民族音乐理论,这是我们追求的最终目标。当我们能够从理论上把握民间音乐工艺结构并能够运用它们时,民间音乐这笔无形文化财富的传承就不再是那样脆弱易损了,不再只是依赖于个体的存在而存在了。

从以上三点来看,我们对音乐文化的研究除了田野调查、民俗、风俗描述和曲调收集等工作以外,还必须立足到音乐结构内部的、微观的研究,形态考察是不可少的。否则音乐文化阐释就会变成“除了音乐不谈什么都谈”的局面。目前民族音乐学的研究存在着不均衡现状。我们从田野调查、社会考察得来大量的民间音乐资料,需要理出本身的系统来,亟待建立起像匈牙利音乐学家巴托克、柯达伊曾致力建立的研究系统,当然这是中国民间音乐的研究系统。

在现有的音乐学理论中,并没有提供一套适合于中国民间音乐形态特征的技术分析体系,在全国各音乐院校的民间音乐分析的教学中,仍是以西方曲式与作品分析理论为基础,以及长期经验性的、零散不系统的描述方法为主要教学内容,这与30多年来民族音乐学在国内发展势头很不相称,与业已积累起的海量原始资料的现状相比,显出了理论研究的极度滞后。

从20世纪中叶始,中国的音乐学者们一直致力于分析、总结民间音乐的规律,但由于存在着认识论和方法论两方面的问题,研究结果的平面化使音乐这门文化的产物正好缺少文化的内涵理解,只有似是而非的形态描述,被人戏称为“浅描”。这两方面的问题主要表现为:一方面,从思想理论上,割裂了音乐与文化母体的联系,忘记了某种音乐形态的形成与该文化的精神核心,甚至行为方式本身的依存关系,因而忽略了该种音乐形态在文化生活中的实际意义和功能作用。另一方面,从分析的技术手段看,则是借助西方传统曲式与音乐分析的概念及手法。这个技术分析体系具有强烈的他文化内涵,我们用这种彼文化的符号体系来分析此文化中的具体事象,无法对号入座时只好削足适履,这是常常有意无意发生的情况。

“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”正是基于改善此现状的学术建设思考而设计的。这项工作的终极目标是期冀建立一套有严密逻辑、可操作的分析体系,有助于填补和健全民族音乐理论体系,为专业音乐教育提供有坚实理论支持的专业教材。

二、立项的学术基础和材料基础

从20世纪80年代初,在国家政府有关部门领导下,全面开展编撰民间艺术的七大集成工作,为我们全景式地了解民间艺术形态搭建起了资料平台。七大集成中的《中国民间歌曲集成》《中国民间器乐曲集成》《中国民间戏曲音乐集成》《中国民间曲艺音乐集成》*以下分别简称《民歌集成》《器乐曲集成》《戏曲集成》《曲艺集成》。呈现出的丰富旋律,是与传统文化相辅相承的音乐形态。这其中的语言和结构与西方管弦大乐队所代言的宏伟交响乐相比毫不逊色,其中的“语法”规律是在这特有的文化积淀中逐渐形成的。中华文化的思想精神内化在这样的旋律形态中,独有的文化性格外显为以乐音建筑起来的结构样态。我们常常会从一首结构简单的短小民歌中体味出无尽的韵味,常常不由得惊叹前人的音乐智慧,赋予这样简单的旋律载体如此丰厚的审美容量!

在过去30年间,参与编撰各省卷的众多前辈们走遍山乡僻壤,诸野求乐、沥沙淘金,编撰工作取得了巨大成果,陆续出版的各省《民歌集成》《器乐曲集成》《戏曲集成》《曲艺集成》*在七大集成的工作计划中,民间舞蹈音乐并没有作为一个专门的类别设卷,在《中国民族民间舞蹈集成》中,音乐并不是内容主体,故在本项研究中,没有使用其中的资源。从现有出版情况来看,舞蹈音乐以歌种、器乐曲的事项被编排在《民歌集成》和《器乐曲集成》中。在本项研究中,对于文化多层结构中的舞蹈音乐会适当调整其叙述方案。为进一步深入研究中国传统音乐提供了丰富的新文本。

随着民族民间音乐集成的编辑出版工作陆续告成,音乐理论家们有丰富的旋律标本可以从容地进行案头分析,寻求其审美表达的普遍目的和形态规律,并总结归纳出音乐发展的普遍规律,也能够发现并理解其中的特殊形态所具有的文化内涵,比如像中立音这样的特殊形态是外来的融合性文化还是我们原在的文化属性,其内在规律是怎样的,如何能被编织到现代复杂的音乐样态中,等等。

以上所讨论的学术目标是笔者制定这个庞大课题——“西北高原汉族音乐文化区(色彩区)系统化综合研究”——的原动力,也是为响应赵宋光先生关于“集成后”意向提出的建立“学术档案”这一理论倡导所设计的一个课题。探索性地建立起一个系统性的分析框架,对已经收集到的大量曲调进行全面客观地分析整理,能够从中总结出民间音乐的思维逻辑,提炼出技术体系,从工艺学层面寻找音乐文化的形态构成,建立一套学术性的描述语言,从而有条件对音乐文化形态进行客观描述。

三、音乐集成编纂工程成就之中亦有局限

在音乐集成已有的成果中,每一省区的采集人员已为每一门类的音乐文化资源撰写了概述,使各局部的音乐文化面貌得到了相对概括完整的描述。

但是这五大集成的编纂工程受到了工作条件的限制,主要有二:

第一,由行政区划决定的对象与人员组合,不符合音乐文化区划本身的联系与界限。例如,信天游、山曲、爬山调都是西北文化内区的山野歌曲,存在诸多共性,但《民歌集成》中不得不分属陕西、山西、内蒙古、甘肃、宁夏五卷。反之,不同音乐文化区的乐谱资料,本应有明确的文化区划分,却由于属于同一省、同一自治区而合辑于一卷之内,例如,陕南民歌属于西南内区或江汉文化区,却由于属于陕西省而与黄土高原民歌合辑于一卷之内;呼伦贝尔草原牧歌属于蒙古族东部文化区,却由于属于内蒙古自治区而与西北高原汉族民歌合辑于一卷之内。这种人为地割裂了音乐文化自身属性的情况,对探讨音乐文化内部的技术特征形成障碍,对由此而产生的地方性风格以及衍生出的地方性音乐叙事传统也难以获得全局式的理解,当然也不利于积极地传承与保护。

第二,由集成分门类格局决定的对象与人员分工,将音乐文化多层面立体化存在的现实状况作了人为的分割,因而妨碍我们完整、生动地理解音乐文化区的全貌。例如,同地区的分节民歌、说唱旋律与戏曲曲牌有许多内在联系和音乐思维的共同特点,有待于通过比较予以概括,却由于分散在各个不同门类的集成卷中而不能作进一步的科学研究。

为突破上述局限,“系统化综合研究”是这项课题的研究宗旨。

由于海量的数据分析需要一个学术团队和充分的时间条件,以目前的课题管理方式,在一个课题周期内无法完成这样的学术计划,这种困窘也是在研究工作过程中逐渐显示出来的。在与科研管理部门沟通后,笔者以为在原有框架基础上缩小规模,以完成“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”作为一个结题方式,是可行而合理的。作为“西北高原汉族音乐文化区(色彩区)系统化综合研究”的子项,随着这项工作的完成,形成一个研究范式,并以这个范式为基础逐项展开对《器乐曲集成》《戏曲集成》《曲艺集成》的内容进行系统化的分析研究,为完成对西北高原汉族音乐文化区的分层描述和立体化文化阐释,具有积极的建设意义。现在已经完成的“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”,是经过申报和获得批准更名的最终形式。

该项目研究报告以西北音乐文化内区为研究范围,对《民歌集成》之山西卷、陕西卷、内蒙古卷、宁夏卷和甘肃卷中的山歌和小调(主要是一般小调)进行全面分析,是一项原创性基础理论研究工作。这项工作最大限度地发挥了集成的存在价值。笔者认为,与其轻松地批评“集成”这项由众多基层音乐工作者历时数十年完成的巨大工程,不如努力挖掘集成工作的存在价值。音乐人类学的文化研究应该包含了对音乐载体本身的元基础研究,以及从元基础中挖掘出表达人性激情的技术手段,才能更好地理解有关精神、心灵等关于“人”的命题。人类经历长久的锤炼,终于使音乐具有了独立存在的艺术属性。尽管集成的记录方式使旋律脱离了原来的环境,尽管记谱体系本身有力所不逮之处,但不可否认,集成是个巨大的旋律数据库。即使这些旋律已经从社会关系、社会活动中被剥离出来,但它们和人的关系、和地方的关系已经化作形态语言,构成旋律本体的文化内涵。这些旋律所负载的,或者说凝聚着技术的历史和变迁,是值得研究的。

四、选择西北高原音乐文化区的意义

这一系统化研究的庞大工程必须分区分片逐步完成。作为开拓性的起步,这一范围的系统化综合研究的经验与成果,相信将对其他文化区的系统化综合研究树立一个参照,带动这一崭新研究视角的传播推广。

选择“西北音乐文化内区”这个地域范围,有一个历史维度的考虑。这个区域地处黄河中上游,是中华文明的发祥地。自上古始,几十个古代民族就在这里发生文化的碰撞、互渗、融合,最终在这里形成了华夏民族并繁衍开去。历史久远的文化沉积,造就了这片土地上性格鲜明的音乐艺术事项。在这块土地上,沉积了丰富的音乐文化遗产,也形成了丰富的、具有多元渊源与地区特征的音乐文化品种。半个世纪以来,对这片地区音乐文化的全面调查所积累的丰富研究成果,呈现出文物、文献和存见音乐品种的琳琅满目,地下出土文物与地上现实音乐文化品种相互对应的面貌,更以其厚重、深远的历史脉络,显示出西北高原音乐文化在华夏整体文化中的基底地位。所以,选择西北高原汉族音乐文化区(西北内区)*文化分区的概念是在已有的音乐地理划分基础上,将东北、西北、西南三大区再各分为内外区,形成6个区;长江中下游江汉、江淮、江浙、湘、赣5个区;东南沿海的闽南方言区、粤方言区、客家方言区3个区,共14个区。详见赵宋光先生《音乐文化的分区多层构成描述》中的阐述。这个文化区的划分方案充分考虑了地理环境、气候条件所决定的物质生产方式,充分考虑了语言或方言、习俗信仰、文化历史传统的类型、音乐形态特征、人口迁徙和文化交融等等侧度因素,其划分结果可以大致勾勒出一个区域的基本文化形态特征。西北内区外区以贺兰山、六盘山为界,本文即将研究对象聚焦在西北内区的汉族音乐文化区。后续研究计划将是连续地对各音乐品种(戏曲、说唱、器乐及舞蹈音乐)进行系统化分析,在完成分层描述的工作后,则能呈现出音乐文化立体化的多层结构全息描述,从而实现深入的文化阐释之理想。为研究对象范围,作为这个计划的开端是较适宜的。

黄河在甘、宁、内蒙古、陕、晋5省区境内形成“几”字型大弯曲。这个大弯形的北端,即陕北以北,像是被兜住一般,或者正是因为这个形状,才被形象地称为河套。这里的地理分界是以白于山(陕北)以北,贺兰山以东,阴山以南,吕梁山脉北半部及吕梁山,即晋西北以西的地区。这一地区黄河两岸的平原被称为河套平原,可以分为银川(宁夏)平原、后套平原和前套平原(又称土默特平原)三个部分。一般称河套平原仅包括前套和后套平原,也就是指“几”字上半部地区。

在这个大“几”字里,大约以长城为界,坐落着一南一北两个高原,黄土高原和鄂尔多斯高原,这就是本文所定义的西北高原文化内区,行政区域覆盖陕、晋、甘、宁、内蒙古五个省(自治区)。河套地区所包括的这几个省的各种音乐事象卷的陆续出版,为西北高原内区音乐文化进行分层描述提供了充足的案头分析资料。

图1 课题研究对象的地理区域*“中国地形图局部”,北京:中国地图出版社,1994年。

本文化区的地理疆域是指贺兰山、六盘山以东,秦岭以北,太行山以西范围内的地望,如图1所示。本课题更集中在河套平原及河套流域所涉及区域,因为这个范围具体到前述的以白于山以北、贺兰山以东、阴山以南、吕梁山脉北半部及吕梁山以西的地区(晋北方言区)。

这里亘古不变的高原地形、沟壑地貌决定了数千载较为稳定的经济生活方式。秦汉之际、魏晋六朝及至隋、唐、辽、宋、金,这里不断地因为战乱发生民系举族迁徙,易地定居。游牧、农耕生产方式不断相遇,经历程度不同的冲突、互渗、互融,继而形成农牧猎互补的生产形态。语言的相互借用、杂用,也在音乐旋律中留下了烙印。在黄土高原上,沙丘、草滩错落分布,塬、峁、沟、梁与河流交错,形成许多川道坪湾。这里的民歌歌词中常见这些地理特征名词和交融的习俗,甚至可见生活中一些交融后产生的细节。民歌如同录音机、照相机般将生息于此山此水间人们的历史故事、生活经验以及精神面貌记录下来。

历史上“五胡乱华”的结果带来了深层多元的民族融合,形成音乐形态的多元性和音乐文化性格的复杂性。我们无法了解每首民歌究竟有多古老,也无法分离出各种族群的音乐形态元素,但不变的地理环境、气候条件所决定的物质生产方式、方言和习俗、音乐形态特征等各个不同维度的因素,汇总在一起,就构成了这个音乐文化区的整体面貌。期冀这样的框架设计有助于对此文化区内音乐事象的深描,并总结出与文化构成相关的技术系统。

五、系统分析的技术方法

该课题对民歌结构的技术分析,是借鉴匈牙利作曲家、音乐理论家巴托克和中国学者赵宋光先生的理论思路。前者在其著作《匈牙利民歌研究——试论匈牙利农民曲调的体系化》*贝拉·巴托克:《匈牙利民歌研究——试论匈牙利农民曲调的体系化》,金经言译,北京:中央音乐学院出版社,2004年。中建立起一套分析理论;后者曾在数篇论文中提出建立旋律的“学术档案”和旋律学分析十二维度理论。二者本身有前后继承借鉴关系,赵先生在巴托克的启发下,针对中国音乐的分布特点,提出“学术档案”的七项工作内容,其中几项重要的内容对本课题具有直接指导意义。

(一)学术档案的操作方案

1.为众多曲调进行编码。基本方法是:借鉴巴托克在匈牙利农民曲调的体系化研究中建立的分类方法,按照旋律的句法结构、句数、落音、节拍、调式等类型进行编码。

2.谱系梳理。通过对一个基本曲调和它的一系列变体和整合,可称为一个“谱系”。谱系梳理有利于整理出民族音乐的历史脉络,找出地域之间的相互影响。同一谱系的几个曲调间表情差异可能很大,梳理的结果更容易凸显出形态变化和表情改变之间的对应关系(即形式如何受制于内容,或者反过来说,内容如何激励了形式的发展变化)。

3.乐汇典。每个旋律都可以解剖为若干乐汇,这在旋律化思维中几乎是最基本的独立单元。通过对乐汇的比较,可以发现乐汇的风格特征和表情特性确立的形态方式。

4.结构归类。在编码时已作过初步结构类型划分,结合谱系梳理和对乐汇细胞的研究,可以对结构类型作较为准确的理论概括。第3、4两点是对旋律微观和整体结构的把握。

本项目的操作重点先放在第1、4两点,第2点会在分析过程中涉及到,并及时写下概略性的谱系条目,但更详细的谱系梳理要在持续性课题设计中专题处理。第3点的材料单元在编码工作中可以显示出来,为后续性课题作好准备。

(二)旋律分析的理论基础

赵宋光先生在1995年提出了关于旋律学分析十二维度理论,他的基本观点是:将旋律学作为一门学科来建设,就要对其学科结构的科学形态有一个构建。旋律是音乐作品存在的主要形态,任何一种文化中的音乐都离不开这个形态,而旋律的构成即运用乐音的继时性连缀,作不同的关系组合。那些关系既有物质属性也有文化属性,所以,旋律的存在从来不会脱离民族性、地方性。抽取出一些具有普遍意义和合规律性的概念,建立起可把握、可分析的系统,这就是三大类基本概念:

1. 细部维度,这是分析体系的基础,包括:(1)细部旋律线;(2)以节拍框架为背景的节奏样态;(3)因音调内支柱音与非支柱音分化并显示其相对音程关系而确立的调式构成;(4)句幅长度。通过这四个细部维度的观察,可以抓住乐音继时性连缀有意味的最小单元,它往往蕴含着创作表达主体的核心审美意蕴。

2.布局维度,这是旋律的完整整体,由若干有意味的最小单元相接而成,包括:(5)旋律线轮廓;(6)节奏布局;(7)落音布局;(8)句数设定与句幅布局。

3.结构逻辑维度,这是较为抽象的视角,包括:(9)音调材料的同异逻辑关系;(10)节奏样态的同异逻辑关系;(11)调式因素的同异逻辑关系;(12)句数句幅的数理逻辑关系。*赵宋光:《旋律学学科建设刍议》,原文初次发表在《草原艺坛》1995年第2期,后收入《赵宋光文集》(第二卷),广州:花城出版社,2001年,第244—256页。

笔者将这些理论倡导具体转化为操作层面,并希望通过本课题先期范式性的研究基础为根据逐步推进,通过一系列阶段性工作成果的通盘把握,阐明音乐门类与社会生活、习俗、文学、审美的联系,完善分层描述的文化阐释。当然还可以考虑考林斯基(Mieczyslaw Kolinski)和洛马科斯(Alan Lomax)等学者建立的分析系统在中国民间音乐曲调分析中有无适用性和可借鉴性,这是以后将要进行的内容之一。

六、研究对象

在本文涉及的这个文化区内,最重要的歌种是山歌和小调。

山歌是田夫野老之歌,所谓文不雅驯,故难于见诸史籍,古虽有采诗人,但重在收文辞以观政。后各代乐署收俗乐但迅速将其修正用于雅乐、燕乐。所以,山歌的文本记录基本上是形成于20世纪,尤其是1949年以后,以国家机制参与才有了规模性的文本资料。但毫无疑问,这种古老的歌唱传统从来没有中断过,通过细致分析,可以先行作出一个基本判断:即结构简单,有众多变体的同母体曲调是较为古老的。

小调的产生和发展,经历了漫长的岁月,已经形成共识的看法是,汉代相和歌可以看作小调的源头之一。魏晋南北朝时期的乐府民歌中已经有四季、五更、十二月等与自然时序相对应的体式结构原则,在后世传播广泛。至隋﹑唐之际的曲子就是小调体裁的早期形式。宋元之后,伴随着中国城镇经济的日益繁荣,小调进入了一个全面发展的成熟阶段。由于小调是一种基本上摆脱了实用性功能的制约,成为独立的以表现性功能为主的音乐体裁,在职业和半职业歌唱艺人的加工提炼下,艺术上更成熟。整个隋、唐、宋、元时期的流传特征,显示出许多曲调广被流传,被填上不同的诗、词。这些受欢迎的曲调在被改编的过程中,必然产生不同的变体,那些被称为时调的小曲,其实拥有漫长的历史痕迹。小调在各卷内又有程度不同的细分,包括小曲、码头调、秧歌、一般小调、丝竹小调、风俗小调、社火小调。在设定研究步骤时,可以考虑先关注徒歌式的小曲、一般小调,特别是在普通百姓生活中歌唱的一般小调。

在艺人的流动生活方式作用下,小调的地方性技法和地方性音乐气质与山歌比较,会相对淡化,还因为小调具有更多城镇生活环境的背景,所以有不少曲调来自文化区以外的地方,融入到这个文化区后,会形成混合型气质。因此,对于较单纯的地方性山歌的深入分析,对音乐文化区的属性描述会有更重要的意义。

七、曲调编码数据库的符号说明

本课题的研究用这套分析方法为1627首山歌和小调建立编码数据文档,编码包含旋律学诸维度:曲调结构类型(句式、句数、句幅、音域、节拍)、音调类型(落音在支柱音和非支柱音,呼应关系)、调式类型等。这个编码系统构建起一个具有高度逻辑性的检索框架,为每一首曲调建立起学术档案。通过检索框架的把握,进一步作整合性描述并分析其规律性。

曲调编码数据库的符号说明包括两个方面:

1.西北高原文化内区的方言区说明。用方言区概念来替换各卷的行政区划,令我们很容易看出这个区域的歌种分布与方言区划分的一致性样态。

2.编码符号说明,包括:(1)句式标注;(2)句法标注;(3)句幅标注;(4)节拍标识;(5)起句标注;(6)落音标注;(7)呼应类型标注;(8)调式标识;(9)音域标注;等等。

这个编码方式本身就是一个科研项目,它可以改善我们现在使用的按曲名或歌词分类排序的现状。这个现状是平铺直叙式的、没有逻辑内涵的。当我们按旋律本身的特征和类型来使民间音乐原始资料形成条理和系统,这些原始资料的理论质量就获得提高,为下一步将各乐种整合进行立体化分层描述打好基础。

(一)西北高原文化内区的方言区说明

音乐文化色彩区的形成是一个历史结果。在漫长的历史过程中,经济生产方式、族源、民系、地域、地貌、方言等因素共同作用,最终在山河的线条勾勒下,呈现出以旋律语言为载体的音乐文化面貌。为了更本质地反映出西北高原内区的文化属性,与地望边界相对应,用方言区来替换原各集以行政区划成卷。通过对山西卷、陕西卷、宁夏卷、甘肃卷和内蒙古卷的统计,这个区域的歌种分布也反映出与方言区片基本一致的样态。根据《民歌集成》各卷概述,我们对此区域的方言区划分详列如下:

1.晋北方言区,包括三个区片

(1)五台山区:五台、定襄、原平、代县、繁峙、宁武、静乐。

(2)西北高原:河曲、保德、偏关、神池、五寨、忻县、离石、方山、中阳、柳林、临县、兴县、岚县。

(3)雁门关外:大同、怀仁、阳高、天镇、左云、右玉、平鲁、浑源、朔县、山阴、应县、广灵、灵丘。

2.内蒙古汉族方言中西部晋语区,包括大包片、张呼片、五台片

(1)大包片(大同-包头方言):包头部分(不包括青山区、昆区)、巴彦淖尔盟、鄂尔多斯部分。

(2)张呼片(张家口-呼和浩特方言):呼和浩特、乌兰察布盟、锡林郭勒盟西部。

(3)五台片(五台方言):伊克昭盟的鄂尔多斯部分、乌海郊区。

3.陕北方言区

地处陕北黄土高原的陕北方言又分榆林地区“上面话”和延安地区“南面话”。“南面话”区域已经处于白于山以南,但由于历史原因和“走西口”现象,其间的文化联系密不可分。故本课题的分析数据选择以陕北方言区为界。

4.陇东方言区,包括庆阳地区、平凉地区

5.盐池方言区和银川方言区北方局部,包括盐池、陶乐(属平罗县)等地,与陕北方言相似

(二)编码符号说明

以下是对前期繁琐的案头分析工作进行编码,工作步骤是:

先从各卷中找出符合上文所划定范围内的曲调材料,复印后剪贴在白纸上,每张纸贴一首(无论多长,都在一页上)。全部共1627首就有1627页,亦即对1627个文件进行分析。

在每页谱面上按照旋律分析维度进行剖析归类,并将条缕分析书写在白纸的空白处。

将每页谱面上的所有信息逐个登记在Excel表格中。在很长一段时间里,这项工作到这里难以进行。因为找不到一个合适的方法将Excel表格中的内容文本化,以符合课题呈交的样式。经过长时间的考虑摸索,终于做出如下编码符号的设计。

1.句式标注

句式是以歌词句数、字数为根据。缩略符号有:

O7=原始七字句*“O7”作为原始七字句的代称,是取“original”首字母。这与后边各项以汉语拼音首字母编码原则不统一,但由于“Y”已用作“引子”的缩略字,不宜重复使用,故此为权宜之法。,J7=紧缩七字句,C=衬字,CQ=衬腔,CJ=衬句,Y=引子。

“5”或“10”即五字句、十字句等。但在山歌中罕见真正意义上的十字句。括号内的数字表明歌词句数。“O7(2+C)”表示两个原始七字句结构基础上间插衬字、衬词,甚或衬腔、衬句,增加的幅度可以从句幅的维度判断。原始七字句结构的典型样态是前四字占两板,三字尾占两板,共四板。*关于这个问题,在旋律学分析章节中将详细讨论。“O7(2+C)”与“句幅”栏的“4, 4”相结合,表明间插衬字、衬词,但并未改变基本结构;“O7(2+CQ)”与“句幅”栏的“5(2+1+2), 4”相结合,表明在原始七字句结构基础上,上句中腰插独立衬腔;若与“4, 6(4+2…4…)”结合,表明在原始七字句结构基础上,下句补充独立衬腔,或扩充独立衬句。反之亦然。依次类推,“O7(2+CJ)”表示加独立衬句;“O7(2+1+CQ)”“O7(2+1+CJ)”中的“1”表示重复一句歌词。由于歌词被重复,会带来句数增加和结构的扩大,所以专设一项。总之,四板是基础,“+C”这个符号意味着在原始结构基础上,歌词的音节增多,可以反应节奏信息。

2.句法标注

句法结构包括:句数、对称式、不对称式、乐句材料之间的轮廓性标识等粗略内容。句数以阿拉伯数字表示:B=不对称;D=对称;P=平行;a,b,c,d……=乐句材料。

音调材料之间存在着重复的双生关系和模进关系,双生关系在编码中以(t)标出(twins的打头字母);模进关系分“守宫系模进”和“严格模进”,在编码中以(s)标出(sequence的打头字母);重复手法中的连环扣式、反向重复式是重复手法的特殊表现;“过板淘”是传统音乐中的特殊旋法手段,因乐句或乐节闯入式提前呈现,会改变句式结构和节奏模式。这几种手法都具有结构建筑意义,在编码中缩略为(c.r)=连环扣式(connecting ring)、(in)=反向(inversion)、(an)=过板淘(anticipating)。上述双生、模进、重复、过板淘等手法均设计编码以醒旋法特征,为以后更深入的旋律学分析作好档案管理准备。

3.句幅标注

句幅布局是乐句长度的标识,以阿拉伯数字表示乐句的板数,最小的旋律单元乐节用括号内数字标识。如:4,6(4+2)即为上句四板(记谱形式为4小节),下句六板,内含长、短两个乐节,分别为四板和两板。

4.节拍标识

5.起句标注

6.落音标注

a. □=主音;b. ││音=下属音;c. 音││=属音。

还有一些落音形式如:

a.歌词末字先于落音出现;b.歌词末字后下行或上行级进的流动腔;c.歌词末字出现后的绕行流动腔;d.歌词末字在落音前出现等等。由于倚音作为陪衬性因素,在旋律线的构成中补充了某些审美意味,还会反应出方言特点,所以是不可忽略的细节。对这些情况均有补充性的符号设计,此处略去。

7.呼应类型标注

落音的呼应类型分功能性呼应和色彩性呼应。

功能性呼应分:a.属、主呼应;b.下属、主呼应;c.主、主呼应。借用S(下属),D(属),T(主)等功能音标识。

色彩性呼应分:a.徵调类色彩性呼应。因其色彩音皆在属方向产生,用“D类”标识;b.羽调类色彩性呼应。因其色彩音皆在下属方向产生,用“S类”标识。

这个理论划分由赵宋光先生在《论五度相生调式体系》中提出。具体内容可表述为:

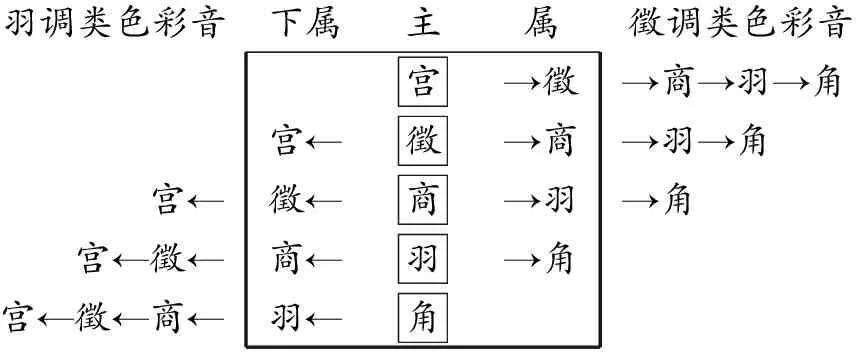

羽调类色彩音下属主属徵调类色彩音宫←宫←徵←宫←徵←商←宫→徵宫←徵→商徵←商→羽商←羽→角羽←角→商→羽→角→羽→角→角

图1呼应类型图示

8.调式标识

以调式主音的拼音首字母大写+M(Mode),如:GM=宫调式;ZM=徵调式;SM=商调式;YM=羽调式;JM=角调式。

9.音域标注

第8项调式标注的“7…M”即乐理教科书中所称“清乐音阶”和学界近些年称之的“下徵音阶”,已表明含变宫、清角两音,为简明起见,在音域标注中不再标出。

项目的主体内容是从文化观照的角度对《民歌集成》相关各卷进行编码描述统计,以方言区划替代原行政区划卷集,列表如下:

表1 曲例概览*共1627首。其中包含31首漫瀚调,19首开花调。漫瀚调不属于爬山调类歌种,开花调不属于晋北方言区,但这两个歌种与西北文化内区的山曲类歌种关系密切,故收入此数据库,可作为文化阐释的参照。

将音乐形态特征转化为技术参数,设计出分析表格,对上表中共1627首曲调进行客观技术描述,在产生出第一批山歌、小调各十个编码数据统计表后,又经过对编码数据表所做旋律维度分析表的处理,音乐学家有条件将音乐中的普遍性和特殊性作一梳理,并对各自的文化意义进行深层描述。编码数据表中有关旋法特征的粗略标识,也提出了更加具有技术性含量的后续研究议题。

汉族民间音乐中的技术规律有章可循。在几代音乐理论家的努力下,我们对民间音乐形态结构有了很丰富的认识和总结,但由于缺少系统性的分析模式,各种研究结论还处于较为个人化的认识层面,研究手法缺少可交流性,研究结论也没有一个可检验的方法标准,研究质量高下取决于研究者个人的学术修养。这种格局不利于学科建设,尤其是基础理论建设。此项研究设计的体系化分类是总结了既往的研究成果,对于一些已经有普遍共识的可抽象因子进行提炼,设计成编码,实现这个研究模式的可操作性。

在音乐文化历史长河中,旋律技术的发展和审美容量的开拓是相辅相承的一对关系。技术中的稳定要素和变异要素整体呈现出从简单到复杂的形态表征,这无疑是技术上的成长、成熟过程;审美内涵的继承性和开拓性则是向着深度和广度发展的。通过对大量曲调的编码整合与分析,可以提炼出技术和审美实现之间的规律性。民众歌唱中的结构逻辑思维存在,是通过大量曲调中的结构共性体现出来的,它们是形成地方性音乐文化气质的隐形力量,是我们在讨论音乐文化内涵时,不能忽视的。

这种工作表面的繁难,是为获得理论建设成果而付出的必要努力,并会为学术研究增添数理和逻辑的翅膀,使我们有条件提炼出内化于旋律形态的文化积淀,洞察形态中的文化和文化显现为音乐形态的内在驱动力,最终对于音乐文化阐释具有理论建设意义和效用。

通过统一的编码对1627首西北文化内区山歌和小调进行客观描述,在这个繁重的基础性工作之后,终于看到了天边彩虹。在近100页的枯燥编码数据之后,我们获得了把握西北音乐文化内区歌种形态的制高点,具备了深入理解这套原在文化品种技术构成的手段,可以更深入地理解这套生生不息、不断增长的系统性知识。在实际操作过程中,这套方法不断显示其逻辑的力量,它不仅有助于我们将原已形成的一些模糊感觉条理化、清晰化,进而上升为理性总结,还具有纠错功能。在统计分析这些编码时,每当一个特殊形态出现时,编码系统指示我们重回谱面,分析音乐形态的内在结构,找出这种特殊形态的存在究竟是合理的,必然的?还是囿于记谱讹误?在未提交的案头分析底稿部分,一些同类、同源曲调已经开始聚集,如同巴托克愉快地提到的“使用这种分类法一定能把完全一致的曲调并行排列起来。它也适用于大部分曲调的变体”。笔者现在还没有条件如此明确宣称,因为他仅处理了380首,而此项目却要面对1627首曲调。在这个分析体系中所使用的学术性抄谱方案本身就是一项理论研究工作,在短期内无法完成所有曲谱的分析性抄谱。但毫无疑问,这种抄谱方案的理性后发力是可预见的,它可以梳理乐曲谱系,不过谱系梳理并不是本次报告中必备的内容,是否能分辨出古老风格和较新的风格,也无关大局,但这个系统性分析模式有能力探索这些问题,这是可以预见的。它也可以凸显乐种特征的形态要素,通过对这些要素的提炼,我们可以从对乐种的感性认知上升到理论描述。在对方言区内所有乐种进行这种操作时,可以高效准确地描述出理论性特征,继而推广到各种方言区和所有乐种,这学科的形态理论将会摆脱“文化拼贴形态”,达到真正成熟。

通过对第一批共20个编码数据表的统计分析,形成了第二批数据表,其内容基础则可以产生出一些纯音乐学和社会学范畴的议题,可以对原在文化的发生和流变进行有目的地观察、剖析和归纳。惟其如此,我们才可以完整地破解民间智慧的密码,继承这套穿越时间长河,代代相袭的技术传统,让它们在新时代焕发出新的生命。

这种细部分析的展开空间非常巨大,这一研究报告只是一个起步。笔者的基本观点是,山歌既是生活中存在的活态,又是音乐结构思维发展历程中存留下来的“化石”,它所反映出来的五言、七言文体与旋律之间的同构关系是高度完形的成熟结构。山歌和小调中所有的变化形式、丰富的句式结构都是在这个基础上成长起来的,并成为器乐、戏曲和说唱音乐中的形态基础。现在有条件明确地说:这种认识并不是凭空臆测,不只是感性经验,而是建立在数据分析之上。

一句话概括本课题的意义:这个分析方法具有系统性、可操作性特点;运用这个方法,总结出西北文化内区音乐形态的主要特征,改善已往感性描述的弊病,通过数据理性得出结论,并有助于文化深描。该课题的研究现状只是阶段性成果,随着这一方案的完善与成熟,可以推广到各音乐文化区的分析研究,最终可以凝练成系统性理论,吸纳到基础理论教科书中。对于音乐史学、音乐形态学、音乐人类学、音乐与文学的关系等等领域,都有很大的展开空间。在健康的学术研究环境下,正常的学术氛围下,这样的研究方法可以发挥积极的学术影响力。

作者附言:在基金管理制度的要求下,曾发表过一份三千字的简介,因此个别段落的文字会有所重复,特作说明。

【责任编辑:吴修文】

AParadigmfortheStudyofMelody:PrefacetoASystematicandComprehensiveStudyoftheHanFolkSongsontheNorthwestPlateau

LI Mei

In the existing musicological theories, there has not been a technical analysis system suitable for morphological study of Chinese folk music. In comparison to the rapid development of ethnomusicology and tremendous music samples accumulated during the past 30 years, the theoretic study is seriously falling behind. The preface highlights the propose, basic ideas and specific contents of the monographASystematicandComprehensiveStudyoftheHanFolkSongsontheNorthwestPlateaucompleted in 2013 under the support of the National Foundation for Social Science of China. Designed to improve the analysis of melody and establish a set of highly logical and operable system to enhance the Chinese music theoretical system and provide a textbook for music education.

Melody study, frame of analysis, the inner northwest plateau, morphological structure

2017-03-15

李玫(1960- ),女,文学博士,中国艺术研究院音乐研究所研究员。

10.3969/j.issn.1008-7389.2017.04.006

J607;J614.6

A

1008-7389(2017)04-0039-17