“创新工作坊”的理论基础与现实条件探析

2017-11-21盛湘

盛 湘

培训研究

“创新工作坊”的理论基础与现实条件探析

盛 湘

(石油化工管理干部学院,北京 100012)

“创新工作坊”,是基于企业战略、业务发展和客户需求的真实问题,定制针对性解决方案,依托团队引导技术付诸实施,提供解决问题的具体思路、方法和措施。“创新工作坊”是从团队引导技术运用、团队工作模式改善着手,围绕中国石化在战略转型期“结构调整、提质增效”企业出现的诸多真实问题和业务发展的真实需求而开设的,具有鲜明的石化特色。

创新工作坊;团队引导技术;企业战略;解决方案

“创新工作坊”,是基于企业战略、业务发展和客户需求的真实问题,定制针对性解决方案,依托团队引导技术付诸实施,提供解决问题的具体思路、方法和措施。石油化工管理干部学院(以下简称“学院”)提出的“创新工作坊”包括了“战略共创型”工作坊、“问题解决型”工作坊、“经验萃取型”工作坊、“全新创造型”工作坊四种模式。这四种模式的提出充分结合了中国石化战略发展和业务需求,具有鲜明的石化特色。

1 “创新工作坊”的理论基础

传统组织的决策模式通常是“自上而下”“一言堂”“少数服从多数”这种模式下的组织常常因慑于权威而不敢充分发表意见,特别是反对的意见。长此以往,组织内部会为了维护集体表面的团结和统一而放弃个体的意见,甚至放弃个体的独立思考;会为了顾及彼此的面子,让思想不见面、不交锋;为使自己或他人免于因说真话而受窘或感到威胁,滋生出组织内的“习惯性防卫”……这样的组织或团队很难开展对话,很难建立真正的合作,很难进行正常有效的反思,很难从自己的经历中学习,很难做出高效的决策。

一个成功的团队能够调动全体成员全部的经验和技能,善于鼓励成员说出心声,平等对待不同观点,在面对压力和冲突时成员之间能够努力做到彼此理解、彼此尊重、彼此支持、彼此聆听、彼此包容,人们把这样的团队称为“参与式团队”。参与式团队可以依靠内在驱动形成参与式环境,培养参与式思考模式,培养合作共创的能力,它的背后体现的正是组织“共担责任”的参与式价值观和参与式文化。

1.1 高效决策定律

美国科罗拉多大学的罗伯特·扎瓦茨基(Robert Zawacki)博士提出了高效决策定律:

扎瓦茨基博士认为,如果缺乏对决策的投入度,即便最佳的决策也可能完全失效。高效决策定律很好地诠释了为什么今天有那么多组织经常会出现战略无法推动,制度无法落地这一现象。

决策承诺度的高低取决于团队成员的参与度。现实中,多数企业都会倾向于首先制定战略、制度或某种决策,然后进行推广,在推广过程中努力建立起员工的认可度,并以此来衡量员工的执行力;而人们通常会更加理解和认可由自己创建的规则或计划,也更愿意去执行和完善。因此,在参与式团队中,引导型领导者通常会邀请员工一起来制定计划、做出决策,在执行前先建立起员工对决策的承诺度。

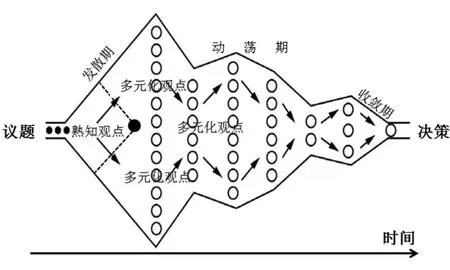

1.2 团队决策钻石模型

团队开展的每一次工作其实都是团队迎接的一次挑战,如何引导团队跨越传统组织的常规工作模式,实现“鼓励全员参与、促进互相理解、孕育包容方案、培养共担责任”尤为关键。参与式团队决策的动态过程(图1)可以具体分为“议题提出-发散期-动荡期-收敛期-决策”五个阶段:

图1 参与式决策钻石模型

(1)议题的提出。

当一个新议题被提出的时候,团队成员会首先在熟知领域里提出自己的观点,这个时期团队没有冲突,共识度高,团队可以选择在这个时候做出决策吗?可以肯定地说,这不是一个明智的决策,因为大家的观点仍然停留在原有认知水平,这个时候的决策不会给组织带来任何成长。

(2)发散期。

随着时间的推移,在不断的鼓励下,“多元化观点”开始不断呈现,团队进入了“发散期”。由于大多数的团队都不善于培育陌生未知、小众化的观点,不喜欢听见与众不同的声音,当产生意见分歧时,团队内部会焦虑、会刻意回避、甚至草草决策。而此时的决策很可能会让团队成员彻底丧失对团队领导人的信任,信任一旦瓦解,团队也就名存实亡。

(3)动荡期。

从“熟知观点”进入到“多元化观点”,团队正在经历自我挣扎,随时都会陷入重复辩解、思维钝化和自我防御。需要为团队注入新的思考模式和对话模式来促进理解、包容和生长,这个时期称之为“动荡期”。

(4)收敛期。

熬过“动荡期”的团队,将自然进入一条达成共识之路——“收敛期”,团队只有发掘并最终达成共识,才能真正意义上达到富有洞察力、富有创新的合作状态。之后的决策即是行动的开始。

团队决策的动态过程,从理论上验证并解释了团队日常工作中隐含的规律。在一个团队中,表达不同观点、团队出现暂时迷茫过程中的纠结和挫败感都是团队的自然现象,团队要建立起互信共识是需要付出努力的。

1.3 群体动力学

库尔特·勒温(Kurt Lewin)是最早研究群体动力学的先锋人物。勒温认为团体是一个动力整体,这个整体并不等于各部分之和,而整体中任何一个部分的改变都必将导致整体内其它部分发生变化,并最终影响到整体的性质。团体的本质在于成员间的相互依赖,任何一个团体都面临着内聚和分裂,内聚的强度依赖于个体求得成员资格的动力强度;分裂则源自团体成员的交往障碍或个体目标与团体目标间的冲突;可见,一个有生命力的团体必须要有较强的内聚性才能防止团体的分裂。

群体动力学告诉人们,在一个团队中,个体态度的改变通常依赖于他参与群体活动的方式,利用团队改变个体的效果会更好。

1.4 心智模式

长期以来,“心智模式”都是以一个较为抽象的概念存在于人们脑海中。其实,形象地说,“心智模式”就像是每一个人的地图。

人的大脑主要分成脑干、理性脑和情绪脑。情绪脑中有一个缘叶系统,主管着我们的记忆,包括情绪、经验等,日积月累铸就了人们的信念、规则和价值观,这是脑内世界。当脑外世界的信息输入时,脑内世界的信念、规则和价值判断就如同一个过滤网,人们会按照自己的理解对信息进行加工,再做出输出。这个过程就是“心智模式”。所以,心智模式就是深植人们心中关于自己、别人、组织及周围世界每个层面的假设、形象和故事,并深受习惯思维、定势思维和已有知识的局限。

团队中的每一个个体都有自己的心智模式,所谓“我们”,其实就是承认了团队是由每个观点不同、思考方式不同的个体组成的,在团队工作的不同时期,个体心智模式都存在差异,所以要利用团队来改变个体,通过影响个体来改变团队性质,以促进共识的达成,从而实现团队的高效决策,个体也正是在参与过程中不断获得新体验,从而影响到自我心智模式的改善。

2 工作坊的现实诉求

2.1 培训在组织中伴生

(1)“市场化”阶段。

中国企业培训的发展可以追溯到上个世纪的90年代末,由“出国热潮”和“成功学”导入的培训将中国培训市场带入了“市场化”阶段,由于起步阶段门槛低、市场开发力度小,人力资源发展不均衡,社会对于培训的信任度极低。但所谓“市场化”就意味着培训成为了一种商品,商品就需要投资。因此,“市场化”阶段是整个培训发展历程中的一个里程碑事件。

(2)“规模化”阶段。

进入20世纪,改革的春风吹遍中国大地,培训市场需求随之旺盛,培训进入了“规模化”阶段,培训机构的大量涌现,促进了培训行业的分工,企业和组织对于培训的认知从“不信”一下上升到了“盲信”。许多组织一遇到问题时,就会首先想到通过培训来解决,培训部门面对业务需求,首先想到的是课程,倘若课程效果不错,在某种程度上培训就很成功。这一阶段的培训,似乎称之为“课程采购者”更加合适,因为培训是否成功完全取决于授课老师。而今天定义培训是否成功,与自身定位有很大关系,如果定位在支撑战略和业务,帮助学员解决业务难题,仅靠采购课程是难以实现的。

(3)“专业化”阶段。

近十年来,企业培训投资不断加大,培训理念不断更新,大量培训技术应运而生,更重要的是培训效果开始呈现大幅改善,组织对于培训的认识也终于从“不信”、“盲信”回归到“理性”,培训进入了“专业化”发展阶段,“培训如何创造商业价值”成了企业和培训从业者最终关注的议题。当组织意识到解决实际问题不是靠课程就可以解决,组织就试图去寻找一套比较专业的问题解决方案,但问题是否有效解决一方面依赖于供应商(比如培训部门或咨询公司)定制化方案设计和运营的能力,更依赖于组织是如何将这些外部力量转化为内部成果,而这对组织来说是极富有挑战的,参与其中并贯穿始终或许是组织解决难题的最佳途径。

2.2 组织对培训的新要求

随着全球行业新格局的出现,今天的组织变得更加易变(Volatile),它需要不断重新聚焦战略,对关键性问题做出思考;组织变得更加不确信(Uncertain),需要不断进行组织再造,以适应当下快节奏时代;组织变得愈加复杂(Complex),新生代的加入,对于过去所谓胜任能力的依赖正在逐步减少;组织变得更加模糊(Ambigous),这就需要为提高组织的敏捷性而不断创新。“VUCA”时代的到来,组织问题呈现多元化、无固定答案、模糊不定的趋势……让组织更深刻地意识到最终解决问题还是要靠组织内部,也让培训更加深刻地意识到真正的能力培养是培养他人的学习能力、发现和解决问题的能力。这些能力不是灌输出来的,而是在发现和解决问题的过程中所获得的。

“创新工作坊”的出现,从起步摸索、大量实践到正式提出,恰恰是以中国石化在战略转型期围绕“结构调整、提质增效”企业出现的诸多真实问题和业务发展的真实需求为出发点,从引导技术本身、从团队工作模式改善、从方法论着手,潜心钻研的结果。“创新工作坊”的四种模式涵盖了“VUCA”时代下组织的多元化发展需求,虽然固化为模式,但固化的是规律性的认识,而不是解决问题的方案。模式是指导方针,是基于组织需求和业务发展的目标,规律是对问题本质的认识。解决问题从来没有套路,发现并掌握规律,更有利于帮助组织正确并高效地解决问题。面对组织今天和未来的现实诉求,“创新工作坊”的存在有其不可替代的必要性,更彰显其生命力。

3 学院已具备的能力条件

2013年,学院正式将引导技术引入教学,起步阶段多是以一个个相对比较独立和单一的结构化研讨形式存在,2015年,正式推出“创新工作坊”,截止到目前,已累计开展工作坊39次,共计508课时。“创新工作坊”涉及的主题包括中国石化科技大会的各项创新制度在企业实施的路径方法及措施、提质增效升级、组织转型发展、构建高效协同的中国石化科技创新团队、转型期测录井行业发展、精细化工业务发展、勘探项目管理制推广、基层岗位创新与发展、高效团队建设、服务标准包规划与建设、油公司体制机制建设等,“创新工作坊”在推动公司和企业战略转型、加快制度落地、解决业务难题等方面起到了积极作用,得到了集团高层、业务部门和企业的普遍肯定。

3.1 重新认识和理解“问题”

随着不断的钻研,以及数次实践后的复盘,对“问题”本身的理解上升到一个新的认识。很多时候我们都习惯于就问题谈问题,但事实上那些大多数人都感到困扰的问题一定是需要做出系统思考的,比如了解问题所处的时代背景、问题当下的表现形式、问题背后的多方因素,而不是仅仅区分哪些是可以解决的,哪些是无法解决的,哪些是有解的,哪些是无解的,解决问题本身可以看作是目的,但对问题系统思考、全局分析,做到由点带面才是更大的收益,当人们在力求跳出问题看问题的时候,无论在思想意识形态、还是在能力上才会实现自我突破和超越,才会真正影响到心智模式,进而影响到行为变化。

3.2 流程设计水平不断提升

大量的实践使得设计思路愈发开阔。工具和方法本身都是浮于形式上的一些表象,思考解决问题的逻辑、工具方法背后的原理才是根本,我们在做设计时工具方法不是知道得越多越好,也不是在实施现场越热闹越好,而是如何真正做到“有用”,从根本上服务于思考和解决问题。举一个例子,同样是欣赏式探询(AI),我们在“战略转型期的测录井发展工作坊”设计中,是将AI的4D循环(即发现-梦想-设计-实现)作为设计主线,在每个阶段借助不同的工具方法,以实现该阶段目标,比如在梦想阶段,将U型理论作为技术支撑,引入四级聆听,以尽可能降低该阶段的感性程度;而在“精细化工产业发展工作坊”中,第三个阶段为解决问题环节,由于精细化工在中国石化起步较晚,企业普遍缺乏解决问题的经验,甚至因为新型产业自身特点,影响到队伍的士气,如果一味强调问题,就容易陷入问题的泥潭,这个阶段的设计则巧妙将AI的“发现”环节植入,利用AI的感性优势给团队赋能,引导大家去发现组织优势,去搜寻现有组织中有哪些成功因素可以帮助我们解决问题。

由此可见,工具方法固然重要,但更重要的是借助工具植入思想,植入解决问题的思路,学会从问题出发,根据问题的性质和解决问题的思路来重新认识工具,活学活用,才会实现由“术”到“道”的质变,这样的工具才是有思想的,富有“灵性”的。

3.3 重视培育引导软技能

反复的实践让我们强烈意识到引导技术软实力的增强更是王道。提到引导技术不再是只停留在关注流程、工具和方法层面,而且开始关注如何有效发问、提出具有洞见性的问题,如何澄清问题、有效传达与收集信息,如何让团队始终保持专注、确保始终围绕主题,如何让团队学会聆听,如何鼓励团队发言,如何做一个专业的开场,如何在过程中管理团队的失当等。比如,当团队陷入争执或僵局时,如何巧妙地抛出有深度的“魔法棒”问题,来迅速化解团队冲突;在团队成员表达了一个比较模糊的全新观点或者小众化观点时,如何对他做进一步的探询和促发,使他的观点清晰并被记录下来;当需要引导团队由表及里从实践中发现问题时,如何通过一个开启类问题,迅速将画面延伸至工作情境,将大家带到岗位中去寻找答案……

总之,只有引导师真正在软实力上增强,才可以让团队学会对话,才能让团队学习开展得更加深入,带领团队发现更多的可能性,才能帮助团队实现隐性知识的外化与融合,让团队成员对个人超越自身达到更高的理解和共识,这是引导师核心技能的最高体现。当然,这些能力的训练不是一朝一夕的,除了概念的理解和学习,更需要在大量的实践中去积累、去训练,进而改变引导师自身的心智模式,并固化成一种行为和习惯。

[1] K Sam & Lenny L. Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making[M]. Publishing Hoese of Electronics Industry, 2016.

[2] W Michael. The Executive Guide to Facilitating Strategy[M].Publishing Hoese of Electronics Industry, 2015.

[3] 刘永中. AACTP国际注册行动学习促动师教程[Z]. 2013.

[4] W Michael. The Secrets of Facilitation[M]. Publishing Hoese of Electronics Industry, 2014.

On the Theoretical Basis and Practical Conditions of “Innovation Workshops”

Sheng Xiang

(SINOPEC Management Institute, Beijing 100012, China)

“Innovation Workshops” aim to provide customized and targeted solutions to the practical problems in corporate strategies, business development and client needs. They are implemented through Facilitation techniques to provide specific problem-solving ideas, methods and measures. The “Innovation Workshops” start with application of Facilitation techniques and improvement of team work, focus on the many practical business problems and business development needs that have emerged in SINOPEC enterprises’“Structural Adjustment, Quality and Efficiency Enhancing” strategic transition, and have therefore taken on distinct SINOPEC features.

innovation workshops, Facilitationtechniques, corporate strategy, development, need, solutions

2017-7-2。

盛湘(1977—),女。毕业于中国地质大学(武汉)石油地质专业,硕士研究生。高级工程师,现任石油化工管理干部学院培训专家。电子邮箱:shengx.glgy@sinopec.com。