培育后备母猪以获得最佳繁殖性能

2017-11-18四川铁骑力士集团冯光德实验室范明东周建川

■文/四川铁骑力士集团冯光德实验室 敖 翔 范明东 周建川

西南科技大学生命科学与工程学院 李元凤 何 健

培育后备母猪以获得最佳繁殖性能

■文/四川铁骑力士集团冯光德实验室 敖 翔 范明东 周建川

西南科技大学生命科学与工程学院 李元凤 何 健

1 引言

培育后备母猪以获得最佳的繁殖性能也可以更好地表述为:培育后备母猪以获得最长的母猪利用年限和最佳的经济效益。这两种表述有不同的含义。第二种表述更直接地表明为了在最短的时间和最少的经济投入下获得更多的仔猪,在第一种表述中,“最佳”的含义是主观的,在表达经济持续性时并不清楚。似乎在含糊的程度上存在着一种大体上的共识,即后备母猪培育影响到未来以最大化的仔猪产出数和整个繁殖年限中最少的非生产天数为评价标准的繁殖性能。因此目的变成了产出效率并且如下问题相应而生:有目的性和特异地培育后备母猪是否可以获得最大的窝产断奶仔猪数以及最低的不发情率?理想的状态应该是在完成了8胎和产出88头断奶仔猪后,母猪群的年更新率达到30%。

后备母猪体况是体组织含量或组成的一种描述或评价,是对各种组织(脂肪、肌肉、牙齿、骨骼以及结缔组织和神经)和内容物(血液、淋巴、消化液、尿液以及气体物质)观测后的评估指标。实际上,后备母猪发育相关的体况主要与脂肪、蛋白质和骨骼的含量相关。有时生长速度也作为一项指标来考虑。

体况是评价后备母猪是否成熟以获得成功的终身繁殖性能的指标。

相对于体况,生产者、生产管理者、兽医、育种学家以及营养学家常采用身体发育的一些目的性的指数来保证初次配种前后备母猪已经发育成熟。为了避免过少可以配种的后备母猪,过少的窝产仔数,断奶后不稳定的繁殖性能以及过早淘汰。有人更倾向于认为这些指标是为了保证母猪在一个持续或不被打断的频率下产出最多的仔猪数。然而体况并不是唯一反映后备母猪发育的指标,还应包括健康和对后备母猪外界环境的调控。

应用研究正在尝试在既定的基因型条件下找到理想成熟度的指标(综合年龄和体组成)。对母猪而言,指标通常指的是年龄、体重、生长速度以及背膘厚度。有时也测定眼肌面积或直径。值得注意的是,过去的5~7年间,Gill(2007)、Johnston 和 Smits(2007)、Bortolozzo等(2009)深度总结了体况指标与繁殖性能之间的联系。

在体组成和组织沉积率方面存在遗传多样性。后备母猪的母本通常作为研究高窝产仔数(12~13头活仔)和理想产奶量(窝增重2.3~2.7kg/d)的主要对象。这些母猪是典型的杂交型,母性良好、肤白,来自于多样的遗传背景包括家系、杂交型以及独立的育种生产者。在20世纪最后的10年间,对瘦肉型猪的选育导致了母系也是瘦肉型并且肉质无味。认识到这种劣势之后,近10年来运用分子遗传学选育了高脂肪、高采食量、更少的肌肉合成以及更“结实”(较难测定)的母系。

体组成(脂肪、瘦肉和骨骼的沉积率和绝对量)和繁殖特点的遗传差异已经广为人知(Johnson等,2008;Knauer等,2010;Rozeboom,1999)。每个母本基因型的独特体况目标都是合理的,且被大多数的育种供应商接受。

Pinilla等(2103)提出,“新常态”是第1和第2胎产出总共30头仔猪,整个繁殖周期5.2胎中共产出78头仔猪。理想的情况是在29~31周龄中可以选出超过60%的后备母猪,在33周龄之前的数量应当超过90%。从实际操作的角度来看,后备母猪的饲养目标很容易衡量和管理。在过去的5年内,对于后备母猪饲养最一致的建议如下。

初次配种前的发情表现:①培育期内的生长速度不低于550g/d;②培育期内的生长速度不超过850g/d;③在6周的发情刺激期内有90%的后备母猪发情;④对所有后备母猪发情未配种的记录。

初次配种时对应的时间:①135~170kg的体重;②220~270日龄;③生长速度不超过850g/d;④背膘厚度12~18mm;⑤体况评分3~3.5。

在本文中,关于这些目标的重要问题引起了大家对“后备母猪培育以获得最佳繁殖性能”的思考。过去的10年内这些指标以及其重要性发生了哪些变化?有没有更有效的措施提高繁殖年限和降低培育成本?预测准确性(实际可重复性)有没有进一步提高?

2 后备母猪体况和初次配种前的发情表现

Beltranena等(1991)采用二次方程式分析了终身生长速度与发情年龄的关系,表明初次发情的年龄随着生长速度的增加而减少(0.4~0.53kg/d),而0.53~0.6kg/d不受影响,而超过0.6kg/d时则年龄增加。在生长速度极端缓慢或极端快速的条件下,发情会推迟。Foxcroft等(2005)称,在初情期生长速度与年龄的曲线可以反映一种极端生长速度的趋势,与初情期发情表现轻微延迟有关。Rozeboom等(1995)报道,自由采食和接近公猪的情况下,后备母猪120日龄发情的几率与体组织特定的沉积率无关。

在过去的10年,对于发情表现和生长速度的认识进一步深入。Bortolozzo等(2009)指出,培育期高生长速度(>700g/d)的后备母猪初情期提前并且在发情和配种间不发情的比率下降。他们认为非常快的生长速度(>800g/d)并没有延迟发情表现。也有其他人支持这种观点(Amaral Filha等,2009;Kummer等,2009;Patterson等,2010)。

总体来看,近期的研究倾向于认为生长速度与第一次发情的日龄关系不大。

大家的关注点从生长速度与发情年龄之间的关系转移到脂肪和蛋白的沉积速率对初情期的影响。这种观点认为,后备母猪初情期不受特定的体组成或特定的脂肪和蛋白的沉积率控制(Beltranena等,1993;Patterson等,2002;Rozeboom 等,1995)。提高选育后备母猪效率的机会仍然存在。Gibson和Jackson(2012)报道,约7.9%的后备母猪从未参与繁殖。Sporke(2007)报道,每1.5头断奶后的后备母猪中有1头可以成功饲养到第1次产仔。因此,研究并没有表明体况对未来初次发情的启动更加重要。

3 后备胎母猪体况和初次配种后的繁殖性能

体况和母猪的繁殖年限之间的关系已经得到广泛研究(Kirkwood等,1988;Newton和 Mahan,1993;Rozeboom 等,1996;Young等,1990)。有各种各样的结论,但是初次配种时的体组成与繁殖性能的关联不大。研究者在制定头胎母猪的饲养目标时更倾向于选择体重目标,这个指标更全面地代表了体储备。近期研究认为,初次配种时充足的体蛋白储备比脂肪储备更重要。然而,体蛋白的储备常用基于体重和背膘厚度的公式来预测。有些情况下,眼肌直径被用来预测整体的体蛋白储备。生长速度反映了提高母猪性能的代谢状态,因而也作为一个研究指标。

3.1 体重

Foxcroft和Aherne(2001)提出,后备母猪必须实行特殊的营养程序以便在配种时达到相应的年龄、体重和脂肪沉积。目标是达到125kg体重和15mm的背膘厚度。Foxcroft(2002)更新了这个推荐,认为135kg比125kg体重更合适。这个更新是基于Clowes等(2003a、2003b)对初产母猪泌乳期间瘦肉损失的研究。从之前对断奶体组成和断奶后卵巢功能关系的研究中发现,在考虑分娩体重和怀孕期间体增重的情况下,初次配种时体重至少要达到135kg。该观点的建立来自于Williams等(2005)的研究数据,认为初次配种体重为135~150kg可以在头3胎达到最高产仔数。

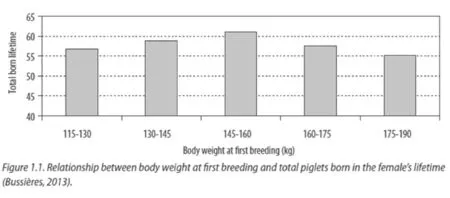

Foxcroft(2002)和Williams等(2005)的推荐已经被大家广泛接受并采纳,并且得到其他研究人员的证实(Amaral Filha等,2009)。Hoving等(2010)证实了后备母猪初次配种时体重的重要性,指出如果后备母猪在较轻的体重进行人工授精(平均体重在124kg,相比较145kg),则第二胎的繁殖性能会下降。Bussieres(2013)研究了初次配种时母猪体重与终身总产仔数的相关性,结果与Williams等(2005)的报道一致。研究表明,145~160kg体重组的后备母猪在整个利用年限里的总产仔数显著高于较低体重组(115~130kg)和最高体重组(175~190kg),但与 130~145kg 组和160~175kg组之间没有差异(图1)。研究建议后备母猪初次配种时体重在130~175kg。

文献中最统一的观点是后备母猪配种时体重过大会导致肢蹄病发病率显著增加(Amaral Filha等,2009;Kummer等,2006;Patterson等,2010;Williams等,2005)。最常见的观点是170kg为临界体重。Lyvers Peffer等(2003)指出,初次配种时体重过大的母猪,肢蹄病大多发生在第二胎前。Quinn(2013)同样指出,生产者应当在后备母猪65kg体重时将其移到后备母猪栏,并且饲喂专门的后备母猪料。日粮中使用锌、铜和镁将有助于减少肢蹄病和瘫痪病的发生。De Koning等(2013)报道了10~26周龄自由采食的后备母猪与同等阶段限饲(80%饲喂量,自由采食)的后备母猪相比,发生关节可见病变的几率增加。在26周龄屠宰可观察到这种病变,预示发生骨软骨病。

图1 整个利用年限里后备母猪初次配种体重与总产仔数的关系(Bussieres,2013)

相对于骨骼发育,在评估这一问题时,可供生产者使用的实证测量方法很少。在不饲养后备母猪的育肥舍,通常会在出栏前增加骨骼矿物质水平。为了获得更好的骨骼矿物质水平,Rozeboom(2006)提出,增加0.1%的钙和磷的做法不容置疑。最近提出的观点是基于Nimmo等(1981)的研究。然而,有3个对同阶段生长猪骨骼矿物质化的研究并不支持这样的观点。

3.2 生长速度

多数与后备母猪培育、体况、生产效率、利用年限等相关的研究都聚焦于体重的重要性上,但也有很多研究关注生长速度或体组织沉积率。Tummaruk等(2001)提出,培育期过慢的生长速度必定导致前5胎窝产仔数的减少和断奶-发情间隔的延长。Johnston等(2007)分析了后备母猪生长速度过快和初次配种时体重过大对产仔数和母猪生产天数减少的影响。Bortolozzo等(2009)提出,后备母猪饲养超过150kg没有益处,并且初次配种时后备母猪体重过大(>150~170kg)会降低其培育的成功率。Kummer等(2009)报道了终身生长速度对头胎繁殖性能无影响(配种率、排卵率、胚胎数量、可用胚胎数量以及胚胎存活率)。Amaral Filha等(2010)提出,过快生长的后备母猪应当更早地接受发情刺激(150~170kg),并且在185~210d配种,以避免配种时过重和未来繁殖性能下降。近期,Knauer等(2011)在114kg之前的生长速度与初次分娩之间提出了一个正向的遗传相关性(r=0.52),生长过快的后备母猪头胎分娩的几率下降。

区分体重和生长速度对后备母猪的影响很难,因为在饲养过程中头胎母猪的体重经常与生长速度紧密结合。Knauer等(2010)称,生长速度和母猪繁殖性能之间关系尚不明确。Bortolozzo等(2009)提出“区分年龄、体重、背膘以及初次人工授精后的返情对繁殖性能和利用年限的真实影响十分困难”。Flowers(2005)同样描述,通常繁殖器官的发育与后备母猪生长速度之间呈正相关。即在同样的年龄情况下,体重大的后备母猪繁殖器官也发育得更好。然而,繁殖器官发育与生长速度之间不匹配的情况也会存在。在此情况下,初次配种时后备母猪的生长速度、年龄和体重可能相似,但是成年以后的繁殖性能却大不相同。

图2 初次配种时的背膘厚度与终身繁殖性能关系不大

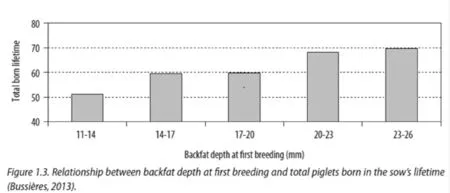

图3 初次配种时母猪背膘和终身仔猪数量的关系

3.3 体脂肪

Aherne(2005)提出,没有充足的证据表明背膘厚度会影响母猪的繁殖性能。他同样提到,有大量的理论和实践的证据表明,即使是母猪在头胎时背膘非常薄,但终身的繁殖性能也很好(Young等,2004)。因而,背膘厚度(头胎)不能作为反映母猪繁殖性能的充足依据。Aherne(2005)提出,一头目前很瘦的正在增加体重和背膘的泌乳母猪将来的繁殖性能会好于一头肥胖的正在变瘦的母猪。

在过去的5~10年间,有一种观点认为育成期最低的体脂肪储备对整个繁殖期的生产性能不是必需的。Sorensen(2006)的一份商业猪场数据研究表明,在100~140kg体重饲喂一种降低了15%氨基酸同时增加20%能量的日粮,比同期饲喂标准的泌乳期日粮更能增加背膘厚度。而增加的脂肪并不会对接下来的繁殖性能或使用年限产生影响。饲喂低能量日粮的后备母猪已具有足够的脂肪,研究中的母猪不需要额外增加脂肪。Gill(2007)同样列举了数据,表明初次配种时的背膘厚度与终身繁殖性能关系不大(图2)。在这个研究中,后备母猪饲喂一种低蛋白日粮限制瘦肉增长而同时增加脂肪的沉积,增加了初次配种时的背膘厚度,但却没有在整个利用年限的总产仔数量上体现出相关性。另一方面,背膘厚度与减少了头胎母猪断奶至发情间隔和降低了在二胎之前繁殖失败的母猪数量。表明脂肪或许对利用年限产生影响。背膘厚度所表现出来的繁殖差异可以一直延续到二胎母猪断奶时。

并非所有的最新研究都支持脂肪不重要的观点。一些评论认为,头胎母猪过少或过多的脂肪会增加降低繁殖性能和利用年限的风险。实质上,Bussieres(2013)给出了初次配种时母猪背膘和终身仔猪数量的相关曲线(图3)。作者推荐初次配种时背膘应当达到15~16mm。

3.4 体蛋白

近年的观点认为,在母猪终身繁殖性能上,母猪体蛋白的沉积与代谢比起脂肪更加重要。Jagger等(2008)提出为了达到最佳繁殖性能,后备母猪天生具备对一定蛋白质含量的需求。考虑到母猪的体蛋白储存,Clowes等(2003b)报道了如果泌乳母猪动员9%~12%的体蛋白储存,泌乳20d后的窝增重将会减少。而且,作者表示体蛋白的量和体蛋白动员的速率会达到阈值,必须提供足够的氨基酸作为满足和卵巢功能相关的蛋白质合成的前体。如果这些需求没有满足,则会导致二胎受胎率和窝产仔数降低。

大多数支持体蛋白的观点来自于关于体重和产仔数以及使用年限的关系的研究(The British Pig Executive,2010a;Williams等,2005)。体重被认为是体蛋白含量的表现。Schenkel 等(2010)研究了头胎母猪体组织动员对二胎繁殖性能的影响。体蛋白含量通过体重和背膘厚度推测而来。体脂肪和体蛋白比例通过Whittemore和Yang(1989)的方程预测而来。二胎窝产仔数的减少与头胎母猪泌乳期间以下阈值的减少有关:>10%体重;>10%体蛋白;>20%体脂肪。然而作者同样提出,头胎母猪的绝对体重、体蛋白和体脂肪很重要,在不考虑体重或体蛋白损失的情况下,较重的头胎母猪在第二胎的产仔数比较瘦的母猪多。

Schenkel等(2010)的研究中最具吸引力的是大多数头胎母猪(97%)配种时体重超过135kg,并且头胎分娩时体重超过180kg,因而达到了Williams等(2005)的要求。因此它们应该具备头胎泌乳所需的体储存,而不会经历任何后期的繁殖性能的损失。然而,大约25%断奶时体重低于178kg的母猪在第二胎时产仔数较低。另一个明确的评估数据中,39%头胎体重损失10.1%~25%的母猪在第二胎时窝产仔数较少。表明Foxcroft(2002)和Williams等(2005)提出的初次配种时的饲养目标是不完善的。Schenkel等(2010)提出,降低的泌乳期采食量(未报道),增加的体储存向临界水平的动员,而且即使是头胎的饲养目标也无法改善对繁殖性能的负面影响。初次配种时的体况理论并不准确,因为随之而来的繁殖性能的变异不同。在初次配种之后,同样存在着比如饲喂、分娩、环境以及繁殖周期中的管理等因素。

综合来看,长期以来缺少对后备母猪体蛋白含量的精确测定研究。Johnston等(2007)通过对超过4,000头后备母猪进行回归分析,报道了在两个母系基因型中,提高眼肌直径(22周龄前)并没有提高繁殖性能。Knauer等(2011)预测了眼肌面积在发情和头胎分娩率,头胎总产仔数以及头胎断奶到发情间隔方面的遗传相关性。发情时(212日龄,137kg体重)的眼肌面积与这三项繁殖指标的遗传相关性分别预测为0.31、0.01和0.10,认为更高的肌肉含量增加了头胎分娩率,肌肉含量对头胎窝产仔数的影响不明显。充足的蛋白储存有助于断奶后迅速的发情表现,低的正相关系数支持了该假设。

相对于体蛋白,培育期瘦肉沉积率作为评价母猪体况的常用指标,对母猪的利用年限有重要影响。Johnston和Smits(2007)通过自己的以及引用Stalder等(2000)的报道认为,过快的瘦肉沉积会缩短使用年限。

4 结论

近来的研究都表明了体况的表现性测定与后期的繁殖性能之间的关系在预测性方面不会更加准确。换言之,还不能通过缩小体重区间、背膘范围或者年龄和体重的综合区间来显著提高母猪终身繁殖性能和利用年限。目前还没有体蛋白沉积(精确的眼肌厚度或面积)方面令人信服的研究报道。

而我们是否需要更加精准和可预测的指标?逻辑上,提高精确度和可预见性将会提高后备母猪培育的成功率和一致的繁殖性能,降低培育后备母猪的成本,并且使得繁殖周期内的母猪都能够持续使用。如果可以提炼出体况标准,就可能阻止早期导致繁殖性能下降、肢蹄病和母猪感染的代谢状态发生。考虑到体组织的储存,后备母猪确切的体况和培育史将可能在理论上通过繁殖周期的严格生理代谢,具备在头胎和二胎平衡体组织动员与储存的能力。

饲养目标是否存在错误?那些追求近乎完美的猪肉生产效率的人继续认为,如果所有因素都得到了精确控制,那么母猪就会适时地产出较多仔猪,而且在年老之前也不会被淘汰。完美的效率包括通过使用体况的育种目标有效地将后备母猪纳入到繁殖群体中。

British Pig Executive (2010b)提出了当前的后备母猪“典型配种目标”:220~270日龄、135~170kg体重、体况评分3~3.5。

注意背膘厚度和眼肌的厚度或面积不在其列。一个原因可能是体况评分已经包含了体脂肪和体蛋白的储存。实质上用一个更加全面的指标来衡量后备母猪的适宜度要比单独考虑脂肪或者蛋白的储存要好(Gill,2007)。适宜度的概念包含了后备母猪和青年母猪体况的饲养管理和肢蹄的结实度。将来,可能还要包括所有体组织多个或单个的量或沉积率的模型指标。

用来识别各种结果的特定指标有助于避免在不同情况下改变饲养的标准。首先,这个指标是各种饲养目标“复合的”或者“有联系的”(年龄、体重、生长速度、体脂肪、体蛋白含量和骨骼发育)。其次,这些目标是基于有内在误差的经验预测值(Rozeboom等,1994)。背膘厚度和体重可能不能十分准确地预测出总的体蛋白。预测方程式不应该用来预测不同品种的母猪体组成。通过独立变量或测量值得出的体组成的准确性会降低,因为得出预测方程的母猪群的年龄、生理状况、基因型和营养史与需预测的母猪群有差异。第三,必须考虑方法误差。背膘厚度在不同的研究中的测定方法不同。对眼肌面积和直径的测定需要熟练的经验以确保准确性和稳定性。第四,研究报道的时间不同会造成混淆。Johnston等(2007)在数学预测母猪终身繁殖性能时选择了从断奶开始的后备母猪。其他人则是从育肥栏选择后备母猪,并且还有一些选择了补充进入繁殖群的后备母猪。第五,饲养管理(哺乳窝的大小、初生仔猪疾病、空间)、非营养性和遗传性因素也有助于后备母猪培育,并可能对其随后的繁殖性能产生影响(Flowers,2005)。最后,评估母猪的终身表现存在不同的选育标准和主观判断。Pinilla等(2013)提出,后备母猪的性能和终身生产力是健康、饲喂/营养、生产原则的紧密结合的体现。我们对于后备母猪体况重要性的理解正在增强,但还有很多未知领域需要揭开。■