一缕炉烟承佛香

——佛教和博山炉关系研究

2017-11-17孙章峰

□孙章峰

一缕炉烟承佛香

——佛教和博山炉关系研究

□孙章峰

博山炉是西汉出现的一种新器物。它的基本形制是:高圈足,上有细柄,托举起半圆形的炉体,上面有一个山峦形状的尖形炉盖。关于博山炉的文献记载,现在所能见到的最早文献是东晋葛洪的 《西京杂记》:“长安巧工丁缓者……作九层博山香炉,镂为奇禽怪兽,穷诸灵异,皆自然运动。”[1]另据北宋徐兢所撰《宣和奉使高丽图经》记载:“博山炉,本汉器也。海中有山,名博山,形如莲花,故香炉取象。下有一盆,做山海波涛鱼龙出没之状,以备贮烫薰衣之用。”[2]两个文献的记载都表明博山炉是汉代特有的器物。

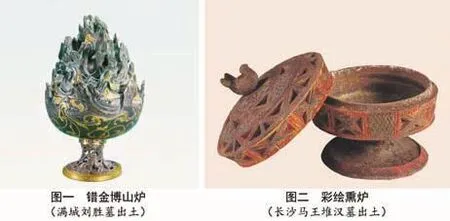

考古发现也证实了这一点。例如,河北省满城县刘胜墓中发掘出土的错金博山炉[3](图一)、陕西兴平市茂陵一号墓陪葬坑出土的竹节博山炉[4]。满城出土的错金博山炉其制作时间至迟在墓主刘胜去世时,即公元前113年,而兴平出土的错金银竹节熏炉的墓主人——阳信长公主是汉武帝的姐姐,她是在汉武帝在位时去世的,因此这两件器物的年代都在汉武帝时期(公元前140—前87年)。

从现有的考古发现来看,早于汉武帝时期的博山炉没有发现。

一

博山炉的出现与古代熏香密不可分。这一习俗的源头可以追溯到长沙马王堆汉墓出土的彩绘熏炉[5](图二)。一个炉,高13.3厘米,口径11.2厘米,盖上镂空,以便发散香烟,炉内装有高良姜、茅香、藁本和辛夷等香草。另一个炉,盘内满盛燃烧后残存的茅香炭状根茎。茅香又名香麻、香茅、香草等,为禾本科茅香属植物。《唐本草》(又称《新修本草》)记载:“(茅香)生剑南诸州,其茎叶黑褐色,花白,非白茅也,味苦,温,无毒,主中恶,温胃,止呕吐,叶苗可煮汤浴,辟邪气,令人香。”[6]清楚地表明了茅香“辟邪气令人香”的功能。长沙马王堆汉墓的墓主人生活的时代是西汉文帝时期,出土的彩绘熏炉的底部是一个豆的形状,表明战国以后有一些豆,已经不再是盛食器,而是转化为熏香用器。博山炉下部与豆相同,两者的盖子上都有镂空,其差别在于盖子形状略有不同。长沙马王堆汉墓出土的彩绘熏炉的盖子还不是山形,表明这件彩绘熏炉是博山炉的雏形,是陶豆演化到博山炉的过渡器物,到了汉武帝时期则完全演变为博山炉,用途就是熏香。

博山炉的兴起还与沿丝绸之路而来的西方熏香文化和香料有密切的关系。熏香在中国有悠久的历史。春秋战国时期,人们就已开始利用香草驱除蚊虫、熏染衣物、净化室内空气。如《周礼·秋官·司寇第五》记载:“翦氏掌除蠹物,以攻萗攻之。以莽草熏之,凡庶蛊之事。”[7]但这时的熏香,其功能仅仅停留在日常生活层面,基本上不与宗教活动有联系。

中国汉代以前的宗教祭祀活动,基本上都是用动物来做祭品。在宗教祭祀中,运用熏香是外来文化的习俗。《魏书·释老志》记载,汉武帝元狩二年 (公元前121年)“昆邪王杀休屠王,将其众五万来降。获其金人,帝以为大神,列于甘泉宫。金人率长丈余,不祭祀,但烧香礼拜而已。此则佛道流通之渐也。”[8]此文明确地说:汉武帝元狩二年(公元前121年),匈奴人用“烧香”的方式祭拜“金人”,这一事实表明了宗教熏香来自于西域。这种宗教熏香文化的引入,也开启了佛教、道教焚香祭拜的新思路。

除了熏香文化的引入,外来香料的引入也改变了博山炉的形制。

西汉武帝时期,由于张骞开通了丝绸之路,南海及西域诸国盛产的香料,如檀香、甲香、龙涎香、乳香、沉香、郁金香、百合香等作为重要的贸易货物,源源不断地进入中原。大部分香料都是树脂型香料。它们的输入,改变了中国传统的熏香方式和工具。比如,南越王墓中出土的乳香,是一种树脂香料,是阿拉伯半岛的特产,而在古代地中海地区,这种乳香是重要的流通商品之一。到了西汉时期,乳香通过海上丝绸之路传入中国南方,《香谱》记载:“南海波斯国松树脂,有紫赤樱桃者,名乳香,盖熏陆之类也。”[9]与中国传统的香草相比,这种从阿拉伯半岛进口的香料气味浓郁,还有很好的保健作用,因此逐渐替代了中国的传统香料。由于这些树脂香料大多不能直接散香,只有加热,香气才能慢慢散发出来,由此带动了熏香用具的改革。正如孙机先生所说的那样,博山炉的出现,不是为燃烧国产香料比如香茅,而是为适合西域传入的树脂香料焖烧的需要;与早期的豆型熏炉相比,博山炉的炉盖增高,镂孔变小,炉身更深,便于在下部盛炭火,将树脂类香料放在炭火顶上。由于通风不畅,炉腹下部的炭火只能保持缓慢的阴燃状态[10]。

二

博山炉出现后,很快与当时的神仙思想联系起来。

神仙思想形成于战国,兴盛于两汉。正如傅勤家先生所形容的那样:“战国诸王,贵极富溢,所不足者,长生不老,升为神仙耳。方士乃迎合之,为之求仙及长生药,使可不劳而获成仙。此彼辈之所甘心,不惜耗人民之脂膏金钱,供方士之用也。”[11]战国长沙陈家山楚墓的两幅帛画中皆有招魂升天之意,就是当时升仙思想的反映[12]。这些传说在秦汉时期得以延续。秦始皇希望自己长生不死,因此听信所谓的神仙方士之言,不惜投入巨大财力和人力,先后进行了多次无果而终的寻药活动。汉武帝走上了与秦始皇一样的求仙寻药道路,他派术士入海求仙,寻蓬莱仙岛、觅不死之药。汉武帝大规模的求仙活动对汉代的神仙信仰起到了推波助澜的作用,上行下效,宫廷内外求仙流行。淮南王刘安编撰的《淮南子》中便有“女娲补天”“后羿射日”“共工怒触不周山”等诸多神仙故事的记载。此外,近年来发掘出土的汉代铭文铜镜中,亦多见仰慕神仙生活的描写。2008年,在济源发掘出土的汉代铜镜铭文曰:“尚方作镜真大巧,上有仙人不知老,渴饮玉泉饥食枣,徘回名山采芝草,寿而金石天之保。”[13]

到了西汉时期,除了继续入海求仙外,入山寻仙也成为时尚。古代中国对崇山峻岭始终有敬畏感和神秘感,《说文解字》解释 “山”字说:“山,宣也。宣气散生万物,有石而高。”[14]古人崇拜高山的原因在于山的雄伟和险阻,珍禽异兽栖息于内,一般人很难接近,因此有神秘性。在古人看来,山多是神仙的居所所在,或者具备通天的神力,依靠它可以到达仙界。《释名·释长幼》记载:“老而不死曰仙。仙,迁也,迁入山也。”[15]

两汉时期的仙山代表就是昆仑山和蓬莱山。《淮南子·地形训》中记载:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之而不死。或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨。或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”[16]在当时的神仙思想中,昆仑山是一座“登之而不死”的仙山,山上的代表神仙就是西王母。在两汉的画像石或者画像砖中,西王母的形象比比皆是,表明了两汉时期对西王母和昆仑山崇拜之风的盛行。而入海求仙,其实也是寻求一座山,那就是蓬莱仙山,后来的秦始皇和汉武帝都不止一次派人入海求仙,寻找蓬莱踪迹,但都无功而返。

无论是入海还是登山,对于养尊处优的帝王和贵族而言,如果亲自践行,是一件费心费力的事情;再说仙界遥不可及,高过天穹,即使到达昆仑或蓬莱之巅,未必就能达到人神交流、一步升仙的目的,因此通过特定的器物,通过特殊的仪式,在世俗生活中营造出神仙的氛围,从而吸引神仙驻足,达到和神仙接触的机会,博山炉就是为了营造仙境气氛而产生的典型器物。盖子似山,里面熏香,当淡淡的香烟从“重峦叠嶂”的炉顶袅袅升起时,整座香炉的上方就笼罩着一团烟雾,既似烟波浩渺的蓬莱仙境,又似云雾缭绕的西方昆仑,在一种静默的忘我环境中,遥远的昆仑仙阁和蓬莱仙境似乎都若隐若现,神仙飘然而下,从而实现人神交流、求仙者进入仙界的最终理想。

因为熏香文化的普及、外来香料的引入和神仙信仰的流行,促成了博山炉的出现,到了汉武帝以后,开始流行博山炉,尤其在上层贵族中大量使用。

三

佛教与博山炉紧密地联系起来,一方面由于早期佛教进入中原对中国本土神仙信仰的借鉴和吸纳,更重要的在于熏香这个重要纽带。

作为一种外来宗教,佛教开始并没有机会独立发展,本土神仙和黄老思想强大,佛教基本依靠黄老神仙思想来传播。当时的信奉者也普遍把佛教视同于中国的黄老神仙之术,比如刘向和汉桓帝都同时信奉佛教和黄老之术。因此在艺术形象的表现上,早期的佛教题材往往与传统的神仙信仰纠缠不清,这就为博山炉的功能转移提供了契机。

在佛教文化中,香有着特殊而重要的作用。由于佛教将鼻根所嗅到的一切,都统称为香,并用香来象征修行者持戒清净的戒德之香,由此成为信徒解脱心灵的芬芳。例如,在《佛说戒德香经》中,佛陀就以香来比喻持戒之香,不受顺、逆风的影响,能香熏十方。在《六祖坛经》中,也以香来比喻戒、定、慧、解脱、知见等圣者的五分法身。又因香的气味能使环境芬芳美好,所以认为熏香可以传达如来的功德,这就是所谓的“香光庄严”。香可以调和身心,在诵经、打坐等功课中做辅助修持,还可以治疗各种病症,驱邪辟秽、预防疽疫等,因此香被佛教看作修道助缘之物,出现了一个佛教专有名词——戒香。以“香”表明佛教戒律能涤除尘世的污浊。隋代张公礼的《龙藏寺碑》有刻铭:“戒香恒馥,法轮常转。”[17]唐代司空图的 《为东都敬爱寺讲律僧惠确化募雕刻律疏》记载:“启秘藏而演毗尼,熏戒香以消烦恼。”[18]都表明了香在佛教中的重要性。《高僧传·道安传》记载:“符坚遣使送外国金箔倚像,高七尺。又金坐像、结珠弥勒像、金缕绣像、织成像各一张。每讲会法聚,辄罗列尊像,布置幢幡。珠佩迭阵,烟华乱发,使夫升阶履闼者,莫不肃焉尽敬矣。”[19]文中所谓的“烟华”就是佛香,道安是东晋高僧,表明了魏晋时期佛教中已经有用香的习惯。

由于香本身具有美好特质,香在佛教中就成了供养佛菩萨重要的供品之一,甚至以香为说法譬喻、修持方法,让人依此而悟入圣道。佛像前终日燃香不断,其实是在馨香缥缈中表达人间对佛的无限敬意。信徒们不仅要用香供养佛,而且在日常生活中也要熏香,从而营造良好的修行环境。因此,香炉成为大乘比丘十八物之一,亦为佛前与佛坛之三具足(即香炉、花瓶、烛台)、五具足(即香炉一、花瓶二、烛台二)之一。随着佛教的发展,中国的熏香文化及熏香器具的设计制作也获得了长足发展。

熏香器具早期代表就是博山炉,它的功能至迟在北魏时期逐渐由神仙思想转移到佛事活动,被广泛使用于佛事活动中。进入魏晋南北朝后,在墓葬中基本不再随葬博山炉,但佛教石窟造像和造像碑却保留了大量的博山炉形象,表明南北朝时期,博山炉的功能已经由世俗用器转换为佛教用具。

四

博山炉的石刻形象最早出现在汉代。例如,东汉初年的河南南阳英庄汉墓,前室中门柱上,刻有手持博山炉的侍女[20],《汉官仪》有“女侍执香炉烧熏,从入台护衣”的描述[21],可知此侍女手捧博山炉为当时贵族日常生活的真实写照。

但是,佛教的传入,尤其是佛像的盛行,让博山炉的石刻形象大量涌现,尤其多出现在佛像台座上。

佛像肇始于犍陀罗地区 (今巴基斯坦、阿富汗交界处),在印度由北向南发展出犍陀罗、秣菟罗、笈多以及帕拉等著名的造像形式。这些造像形式先后传入中国,并对中国佛教造像艺术产生了不同程度的影响,中国佛像台座装饰的基本组合形式也沿袭了印度的样式。

公元4世纪时期的印度佛造像底座上,多为法轮装饰,但也有例外,比如拉合尔博物馆收藏的石造如来像,其下面基座中间有一极似博山炉的物体被左右供养人跪拜。(图三)这个类似博山炉的物体,其实是中亚地区流行一时的香炉,英国考古学家杰西卡·罗森(Jessica Rawson)曾在《中国的博山炉:由来、影响及其含义》一文中讨论过[22]。她说:“带盖的香炉首先被亚述人使用,其后是阿契美亚德人,它们被表现在尼尼微和波斯波利斯宫殿的石浮雕上……此传统从伊朗延伸到埃及,甚至进一步西传至希腊、伊特鲁利亚和罗马,东达斯基泰和印度次大陆西北部的部分地区,它们被沿用了数百年。”(图四)拉合尔博物馆藏的石造如来像的香炉和波斯波利斯国库石雕上的两件香炉有密切的联系,可能是前者借用了后者的形象,这一“如来像上出现博山炉”习俗随着佛像传入中国,被原封不动地保留下来,为中国佛像底座出现博山炉提供了契机。

在大型石窟中,云冈石窟和龙门石窟中多有佛教造像和博山炉并存的现象。例如,云冈石窟第1窟西壁下层两个大象之间有一博山炉[23]。石窟中间为一坐佛,其左右为供养人,坐佛下面的正中间有一博山炉,被左右大象侍奉,大象左右分别有狮子和托举夜叉。(图五)在龙门石窟古阳洞里,其北壁上部的博山炉,两侧各站立一个供养人,双手合十持莲花,面向博山炉,做礼拜状;中间有一个仰莲式底座,座上放置一个博山炉,博山炉的下部是一个束腰式豆,豆上覆一个博山式炉盖,造型规整而大气[24]。(图六)

单体石刻中,出现博山炉形象最多的当属曲阳修德寺遗址出土的白石造像,这批造像以白石为材质,浮雕与透雕相结合为其主要技法,佛像形体相对较小。例如,北齐天统四年 (公元568年)刘遵伯造西方三圣碑[25](图七)。主佛为阿弥陀佛,身穿垂领式袈裟,结跏趺坐于束腰莲座上,圆形头光,左右有盘龙之树,基座中间刻博山炉,左右为狮子和力士护卫。

总体来看,南北朝时期的博山炉和佛教结合,主要出现在须弥台座下的正中央,形象或为单一的博山炉,或为化生童子托举,或为狮子左右护法,或为力士左右护法,有的博山炉左右形象丰富,化生童子、狮子和力士同时出现。佛教造像结合博山炉这一现象从南北朝时期一直延续到隋唐,在佛教释迦、无量寿佛、弥勒佛、多宝佛、观世音菩萨、弥勒菩萨等题材中都屡见它的形象。

在唐代,博山炉已经很少见,但是在诗歌中还被提到。比如 《唐书·志第九·音乐二》:“歌云:‘暂出白门前,杨柳可藏乌。欢作沉水香,侬作博山炉’”;李白的《杨叛儿》:“博山炉中沉香火,双烟一气凌紫霞”,等等[26]。但是这种对博山炉的赞誉,其实是对前朝的回忆,对于李白来说,更是表达对仙界的崇敬,他诗歌中的博山炉并不是佛教中的博山炉形象。唐代开始大量涌现三足炉,替代了博山炉,比如三彩三足炉。

到了宋代以后,不仅墓葬中的博山炉已经绝迹,佛教石刻上的博山炉也逐渐淡出视野,这与宋代香炉形制的变化和普及有很大关系。至两宋时期,由于制瓷工艺的空前繁荣,香炉的烧制技术有极大的发展,形制层出不穷,有高足杯式炉、敞口莲花炉、镂空覆盖式香炉,除了继续作为佛教用器外,由于制瓷业的发达,香炉在民间大量普及开来。在当时,熏香、烹茶、插花、挂画并列为四艺,颇受当时文人的喜爱,成为宋代世俗生活中不可或缺的一部分。不仅佛教中大量使用香炉,而且在敬神祭祖中香炉的身影也处处可见,就连在宴会、庆典上,也要用香炉熏香助兴,而一些小型香炉更是成为文人们随身携带的物品。

总之,博山炉兴起于西汉时期,中国古代熏香文化和外来香料为博山炉的普及奠定了基础。汉末至魏晋六朝,由于佛教的东传与盛行,焚香成为供养诸佛的仪轨,升华为佛和民间沟通的桥梁,博山炉由祭拜神仙的器物,逐渐转换为佛教的重要用具。到了唐宋以后,焚香风气更为盛行,不仅用于佛教,而且向民间普及开来,形成了精致清丽的世俗用香文化,并带动了香炉制式的多样化,博山炉完全淡出历史舞台。但是博山炉犹存,对于渴望离苦得乐的芸芸众生而言,博山炉飘出的馨香,仍是他们寄托宗教情怀的依藉,改变的不过是熏香用具的外观,而对佛的炽烈信仰依然不变,佛教继续以清净解脱的用香仪轨,深刻影响着中国佛教的发展。

[1](晋)葛洪撰、周天游校注:《西京杂记》,三秦出版社,2006年。

[2](宋)徐兢:《宣和奉使高丽图经》,中华书局,1985年。

[3]中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处:《中国田野考古报告集·考古学专刊·丁种第二十·满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

[4]咸阳地区文管会等:《陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑的发掘》,《文物》1982年第9期。

[5]湖南省博物馆、中国科学院考古研究所:《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社,1973年。

[6](唐)苏敬等撰、尚志钧校注:《新修本草》,安徽科技出版社,1981年。

[7](东汉)郑玄注:《周礼注疏》,北京大学出版社,1999 年。

[8](北齐)魏收:《魏书》,中华书局,1974 年。

[9](北宋)洪刍:《香谱》,中华书局,1985 年。

[10]孙机:《汉代物质文化资料图说》,文物出版社,1991年。

[11]傅勤家:《中国道教史》,团结出版社,2005年。

[12]湖南省博物馆:《长沙楚墓》,文物出版社,2000年。

[13]李晓音:《济源市博物馆收藏的两件汉代铭文铜镜》,《中国文物报》,2013年2月13日8版。

[14](东汉)许慎:《说文解字》,天津古籍出版社,1991年。

[15](东汉)刘熙:《万有文库·释名疏证补》,商务印书馆,1937年。

[16](西汉)刘安:《淮南子》,华夏出版社,2000 年。

[17](隋)张公礼:《隋龙藏寺碑》,中国书店,2001 年。发现这个率真而充满了灵性与活力的灵魂,相信凡是接触过何老师的人,都会或多或少地与我有些类似的感受。

[18]周绍良主编:《全唐文新编》卷八〇八,吉林文史出版社,2000年。

[19](南朝·梁)慧皎撰、汤用彤校注:《高僧传》,中华书局,1992年。

[20]南阳地区文物工作队、南阳县文化馆:《河南南阳县英庄汉画像石墓》,《文物》1984年第3期。

[21](宋)刘攽:《汉官仪》,中华书局,1985 年 。

[22](英)杰西卡·罗森:《祖先与永恒:杰西卡·罗森中国考古艺术文集》,生活·读书·新知三联书店,2011年。

[23]中国美术全集编辑委员会编:《中国美术全集·雕塑编10·云冈石窟雕刻》,文物出版社,1988年 。

[24]李文生编:《龙门石窟装饰雕刻》,上海人民美术出版社,1991年。

[25]冯贺军:《曲阳白石造像研究》,紫禁城出版社,2005年。

[26]陈伯海主编:《唐诗汇评增订本》(二),上海古籍出版社,2015年。

(作者单位 洛阳市隋唐城遗址管理处)

[责任编辑 秦秀林]