职业教育校企文化融合研究综述

2017-11-16周静张莹刘福军

周静+张莹+刘福军

摘 要:校企文化融合是深化产教融合、校企合作的重要路径,是现代职业教育建设的关键,对此学界作了大量研究。当前我国职业教育校企文化融合的研究,主要体现在校企文化融合的内涵、意义、可行性、必然性、融合模式和融合途径等方面,同时研究存在着零散、重复、较浅、研究体系不完善、研究方法单一、研究视角不够新颖、融合机制和政策法规研究不足等问题,由此提出了职业教育校企文化融合研究今后的趋势与重点。

关鍵词:校企文化;融合;职业教育;研究综述

作者简介:周静(1995-),女,云南农业大学人文学院研究生,研究方向为职业教育管理;张莹(1993-),女,云南农业大学人文学院研究生,研究方向为职业教育管理;刘福军(1957-),男,云南农业大学教授,研究方向为教育经济与管理、职业教育。

基金项目:云南农业大学学生科技创新创业行动基金项目“职业教育产教融合发展中校企文化融合研究”(编号:2017RWX059),主持人:周静;云南省教育厅科学研究基金研究生项目“促进职业教育产教深度融合的研究”(编号:2017YJS034),主持人:张莹。

中图分类号:G717 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)26-0044-06

随着我国经济社会的发展、经济发展方式的转变以及产业结构的优化升级,企业对人才质量和规格的要求越来越高,职业教育产教融合、校企合作随之得到了较快发展。然而随着发展的推进,融合(合作)的层次和深度难于深化,所培养的人才仍难以满足经济和企业发展对人才的需求。究其原因,其中一个重要的问题是在产教融合和校企合作过程中,忽视了校企文化价值观的相互对接和融合。为此,职业教育校企文化融合问题成为了当前职业教育工作者共同关心和研究的重点。全面系统地梳理分析该问题的研究文献,弄清楚当前职业教育校企文化融合研究的进展、重点和不足以及今后的研究趋势,对于深入推进职业教育校企文化融合、加速产教融合和校企合作有着重要的意义。

一、对职业教育校企文化融合研究的梳理

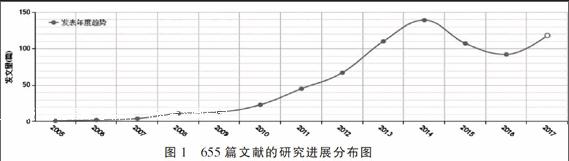

通过CNKI全文数据库查询,截止2017年8月,以“校企文化融合”为主题,以“职业教育”、“校企文化”和“融合”为检索词进行相关文献检索,搜索到研究文献655篇,其中期刊624篇、硕博论文17篇、报纸6篇、国内会议论文8篇。从检索结果的计量可视化分析来看,可以认为学者们对校企文化融合作了不少的研究,从时间上看,2005年前后学者们开始关注校企文化融合的研究,随后对此问题的研究逐渐增多,到2014年达到了高峰。近年来研究的成果数量虽然有一定起伏,但至今(2017年)仍保持着较强的研究热度(见图1)。从视角上看,学者们从学校文化、企业文化、文化融合、工学结合、校企合作、产教融合、现代学徒制等不同视角进行了研究,但研究的重点主要体现在校企文化融合的重要性及意义、融合的可能性与必然性、校企文化内涵的异同性、融合的模式和融合的途径等几个方面。

(一)职业教育校企文化融合重要性及意义的研究

职业教育校企文化融合无论是对职业院校,还是对企业而言都有着十分重要的价值和意义。学者们在校企文化融合的研究上,首先是对其重要性及意义作了大量研究,其研究主要是从职业院校和企业两个视角进行。

就职业院校而言,研究成果主要体现在以下几个方面:

1.校企文化融合有利于提高学生素质,并向职业人转变。学者们研究认为,在校企合作中将企业文化引入职业院校的课程内容、学生管理和实训基地建设以及学校的教育教学管理中,能使学生深入了解企业环境和生产过程的职业特性,了解企业的行为规范和标准,认识自己与企业职工的差距,以便在学习过程中激发自己的学习热情和潜能,逐渐向职业人靠拢[1]。同时校企文化对接不仅可激发职业院校学生的学习热情,还可塑造学生的良好品德,增强学生的社会适应能力,培养学生的企业家精神和创新精神[2]。在校企文化融合中,用真实的职业文化氛围来熏陶学生,能使学生养成爱岗敬业、恪尽职守的思想品德、团结协作的合作精神等必备的职业素质,并在今后的学习和工作中形成服务行业的使命感和紧迫感,以职业人的形象更好地服务社会,实现由学生向准职业人的转变[3],从而成为新的具有较高文化素质和技术技能的应用型人才。

2.校企文化融合有利于产教融合和校企合作的深入发展。职业院校大多服务于特定的行业与企业,具有浓厚的行业色彩,“立足行业、服务企业”既是各职业院校的办学宗旨,也是职业教育文化的体现。校企文化融合对于打造职业院校人才培养的特色和品牌,提升职业教育的核心竞争力,有着重要的实践意义[4]。现如今职业院校、行业、企业虽然在产教融合和校企合作上开始了对接与融合,但在融合方式或融合深度上还需进一步深化。将优秀的企业文化尽快引入学校文化,并实现全面融合,能进一步培养学生“职业人”的综合职业素养,更好地推动工学结合、校企合作的深入发展[5]。通过校企文化的融合,可使职业院校和企业之间的合作实现由浅入深、由外向内、由物质向精神转变,不仅能加快产教融合、校企合作的进程,更能增进融合的深入程度。

3.校企文化融合有利于形成更具特色和竞争力的职业院校文化。职业教育文化是职业院校的灵魂和旗帜。做好职业教育校企文化融合,能够使职业院校在与企业的合作中寻求提高自身软实力的文化元素,弥补校园文化建设的不足,不断完善自身的院校精神,寻找到适合职业院校发展的文化建设之路,创建具有职业特色的院校文化和品牌;通过校企文化融合可推进我国现代职业教育体系的建设,在校企合作中重构职业院校的文化特质[6]。总之,将企业文化融入到职业院校的文化中,并给予院校文化建设的必要指导,才能形成职业院校真正的特色文化,构筑起职业教育快速发展的文化软实力,不断提升职业院校的办学水平与实力。就企业而言,研究成果主要体现在以下几个方面:

1.校企文化融合有利于企业真正获得自身发展需要的人才。企业是吸纳职业院校毕业生就业的主体,通过校企文化融合,能真正实现企业对职业教育的影响,使企业的团队意识、协作意识、竞争意识更好地融入到学生的职业素质中,从而使企业能从职业院校中获得更快更好适应岗位需求、实现企业自身价值需要的人才[7]。同时,可使职业院校充分感悟到企业的职业环境,做好专业设置与建设,完善人才培养方案,实现专业建设与岗位发展的有效衔接[8]。企业的发展离不开人才,而校企文化的融合,不仅可以让企业给学校输送企业的先进理念和优秀文化,更重要的是,可让学生更快更好地吸纳企业文化,尽快适应企业发展的需要,使企业真正获得自身发展需要的专业性人才[9]。endprint

2.校企文化融合有利于节约企业经营成本。有学者认为企业在职业教育校企文化融合的对接过程中,可以近距离地对学生进行了解、观察和评价,最大程度地降低企业挖掘、发现、获得人才的成本。同时,可对毕业生进行具有企业文化精神特色的岗前培训,保证学生毕业即可上岗,上岗即可独立开展工作,工作又可持续发展,大大缩减了新员工的培训时间和上岗适应时间,增强了员工的持续使用与发展,有效降低了人力资源的培养费用和成本[10]。可见,企业通过校企文化融合平臺,参与院校办学,不仅可以增强企业文化对学生的影响,更能使企业从职业院校中持续地获得自身需要的新员工、节省新员工的培训费用[6]、降低经营成本,这是企业既高效、又经济的一项投资策略。

3.校企文化融合有利于企业文化的完善和可持续发展。企业文化是企业发展的灵魂,对于保障企业各项工作顺利、持续发展具有重要意义。基于校企合作基础上的双方文化融合,可很好地强化企业的文化建设。随着“双师型”教师的发展,许多职业院校的教师不仅只有教师这一身份,他们还兼职企业的管理骨干、优秀员工或董事顾问,他们熟知企业的工作流程和管理技能以及发展趋势,在产教融合、校企合作的过程中,他们能将职业院校的优秀文化(比如学生自我管理、自我约束、自我教育)引入到企业的文化建设中[11];通过融合,增进两种文化之间的交融,可以将学校文化具有的人文性、学术性、科学性、包容性、批判性等特点有效地融入到企业的文化中,让企业内部的成员获得职业院校的再教育,既可丰富企业文化内涵,又可提升企业文化品位,将企业建设成为新时期的学习型组织,从而不断充实和完善企业自身的文化,实现企业的可持续发展[12]。

(二)职业教育校企文化融合可能性与必然性的研究

在职业教育校企文化融合研究中,不少学者对校企文化融合的可能性作了不少研究。如舒本平的《论高职校园文化与企业文化的融合》、曾海娟的《高职院校学校文化与企业文化的融合与对接研究——一所高职校的个案调查》、李良的《高职校园文化与企业文化融合研究》等,他们都认为“校企文化的对接与融合已是大势所趋”,其融合的可能性:一是二者相同的主体和相近的目标为相互的文化融合提供了较好的前提条件[13];二是二者文化层次结构的相通性为其文化融合提供了很好的平台;三是二者文化内涵和特点的差异性为它们的融合提供了空间,使其能够相互取长补短,深化发展;四是就业作为两种文化的培养人、使用人、实现人全面发展的对接点,成为了二者文化融合的纽带,使二者的融合成为可能[14]。

研究中,不少学者同时对校企文化融合的必然性作了大量研究。任玥姗等的《校企文化融合:高职院校校园文化建设的有效路径》、罗先奎等的《高等职业院校校企文化对接融合的理论解读》、隗洪祥等的《职业院校校园文化与企业文化对接与融合的路径选择》都认为,虽然职业院校文化与企业文化存在一定的差异性,但同时二者之间也存在着一定的互补性,两者之间可取长补短、互相完善,就是这种差异与互补使得校企文化的对接、融合成为了一个发展的必然。就此他们具体提出:一是就培养目标而言,职业院校要想培养出具有良好职业素养的高技能应用型人才,就必然要强化与企业的文化融合,让学生接受企业的职业文化熏陶[15];二是就培养模式而言,目前职业院校施行“校企合作、工学结合”模式,只有进一步引入并持续不断地融入企业文化,才能更好地将校企合作、工学结合引向深入[16];三是就职业院校本身而言,只有将优秀的企业文化融入到学校的教育教学、管理制度、行为规范和服务意识当中,使院校文化更好地体现出现代职业特色和自身的办学特色,才能真正实现与企业、产业、经济、社会的密切结合,不断提升学校的核心竞争力,实现长足发展[17]。要实现这一目标,在保留和发展双方优秀文化的基础上,更加深入地推进校企文化的持续融合,已成为发展的必然。

(三)职业教育校企文化内涵的异同性研究

在校企文化内涵的异同性研究方面,研究者们认为,职业院校与企业作为两种不同文化的物质载体,在所形成的文化中有着各自独特的内涵和本质特征,要实现二者文化的相互对接与融合,必须对二者长期实践形成的相对稳定的文化共性和个性进行细致的分析和比对,从而使职业院校在教育理念和教学实践中实现对学生职业意识和职业道德的培养,使学生能很快认同企业的文化和价值理念[18]。

学者们通过对校企文化内涵和二者联系的研究后认为,一是二者的文化基础相同。他们都属于社会文化,是一种以组织文化、管理文化为主的文化;二是从文化结构上看,都包含着精神文化、物质文化、行为文化、制度文化和技术文化五个层面;三是从根本属性上看,都注重“以人为本”,重视人的价值和作用;四是从作用上看,其作用都在于发挥文化软实力的凝聚、激励和导向等作用,从而提高自身的核心竞争力[19][20]。

学者们在二者文化区别的研究上认为,在目标上,职业院校是以培养人才、科研创新为目标,而企业则是以追求利润为目标[21]。在主体上,职业院校校园文化的主体是全体师生,但最根本的是学生,任务是学习知识和技能而服务社会;企业文化的主体是全体职工和管理人员,但最主要的是职工,任务是为企业创造利润。在工作模式上,职业院校多强调个性化培养,企业则多强调团队合作。在管理风格上,前者强调宽松、弹性的柔性管理,而后者则是以严格的刚性管理为中心。在成果上,前者对理论、技术水平要求较高,后者则更强调产品的实用性[22]。

(四)职业教育校企文化融合模式的研究

随着产教融合、校企合作的不断推进,校企文化融合得到了学界的更加重视。为推进职业教育校企文化融合的研究,学者们对融合模式展开了进一步的深入探索。目前提出的融合模式有:一是“订单培养模式”。订单培养过程是校企文化交流、相互作用和融合的渐进式过程,应强化在精神层面、制度层面、角色层面、实训层面、管理层面的校企文化融合,使学生在订单培养期间能更好地接纳企业的管理文化,缩短就业适应期,增强就业稳定性,达到学校、企业与学生三方共赢的结果[23]。二是“四入培养模式”。即在校企文化融合中,以校园环境建设为载体,实现企业文化“入眼”;以课堂教学为依托,实现企业文化“入脑”;以文化活动为平台,实现企业文化“入心”;以实践教学为历练,实现企业文化“入行”[24]。三是“四五四重构模式”。即校企文化融合应坚持“四维度、五载体、四体系”的重构。“四维度”即职业院校在校企文化对接中应坚持从精神、制度、行为和物质四个文化维度进行重构;“五载体”即校企文化对接中职业院校可将课程教育、实践教学、校园环境、课外活动、顶岗实习五个载体作为重构路径;“四体系”即在校企文化对接中职业院校可建立内部管理能动、“双师素质”队伍、校内外实训基地、外部合作关联等四个保障体系,从而确保职业院校文化重构的有效运行[25]。四是“3S融合模式”。即学校、教师、学生协同创新校企文化融合,学校层面主要突出院园融合、系部共建和平台创新;教师层面主要突出跨界互用、师生互动和教学创新;学生层面主要突出项目引领、任务驱动和育人创新,三者协同并进,共同促进职业院校的校企文化融合共建[26]。endprint

(五)职业教育校企文化融合途径的研究

不同的学者对职业教育校企文化融合途径有着不同的认识和思考,他们不同程度地从文化结构、融合节点、评价指标体系或机制建设等角度进行了研究,有相当一部分学者又从物质文化、精神文化、行为文化和制度文化等维度来促进和加深职业教育校企文化的融合。虽然融合途径的研究尚感不够典型和规范,但仍有不少的成果。朱厚望基于协同创新理念提出,通过物质文化、精神文化、制度文化和行为文化的互动,使校企文化在融合的过程中既保持各自重要而优秀的文化特征,又在整体上实现双向互动、优势互补、协同创新,推进校企文化实现全面深度的有机融合[27]。贾丽霞提出校企文化应融通互通,在求同、共融、尊规、同境的思路下,职业院校校园文化建设需在精神文化、物质文化、制度文化以及行为文化建设上引入企业文化建设的共通元素,共同建设,共同发展,培养道德品质高尚、职业技能精湛且能上岗顶用的高端技术技能人才[28]。刘洪让通过对职业教育校企文化融合平台的探究,提出建立实习及实训基地平台、课堂教学平台、网络平台、大型技术文化节活动平台、学校宣传平台等融合平台,用于促进两种文化的渗透融合,从而实现在提高职业院校文化内涵建设的同时提升企业的核心竞争力[29]。袁振鹏、李梓烽等人认为可以通过以精神文化为核心、以物质文化为基础、以制度文化和行为文化为抓手、以课程设置为亮点、以实践教学为桥梁、以校园文化活動为平台等途径来实现校企文化的深度融合[30]。

还有学者基于“双主体”的办学模式,提出坚持“以人为本、优势互补、持续创新、系统推进”原则,通过特色化、情景化、制度化的多元化路径,实现校企文化的深度融合[31]。有的学者提出校企文化的融合必须以对接为基础、以整合为关键、以引领为跃升,突出职业院校在校企文化融合中的主体地位与主动精神,在职业院校文化自觉与文化自信的基础上实现校企合作的发展与深化[32]。李良、罗玲云基于二者文化的割裂性、趋同性、异化和媚俗化等提出应以明确规划为方向策略,以主动选择为机制策略,以动态深入为机理策略,以节点对接和分层塑造为途径策略来推进职业教育校企文化的融合[33]。

二、当前职业教育校企文化融合研究的不足

通过对搜集文献的研究,不仅了解了职业教育校企文化融合的研究成果,同时也可以看出了职业教育校企文化融合研究的不足。

(一)研究体系不够完整

任何一项重大研究都需要有与之相应的研究体系作支撑。我国职业教育校企文化融合的研究起步较晚,研究较为零散,目前尚未形成系统的逻辑设计、理论框架和方法论等研究体系,具体表现在以下几个方面。

1.研究方法较为单一。现有研究大多采用的是经验总结、文献分析以及少量的访谈和个案研究,研究方法较为单一,目前尚未见到有校企文化融合自身研究特色的方法,其研究深度较为有限,研究成果的理论支撑、可信度和说服力尚不够有力。

2.缺乏微观层面的政策研究。校企文化融合研究起步晚,大约是在国务院2005年颁布《关于大力发展职业教育的决定》后才逐渐开始的,其大多是在国家宏观的职业教育发展规划和相关文件下做的一些探索。通过近年来的研究与实践,可以看出国家宏观层面的政策法规对校企合作发挥了较好的指引,但微观层面的政策性规章、条例等的制定极为稀少,校企文化融合的微观政策明显不能满足其快速发展的需要。

3.研究视角缺乏多样化。目前有关校企文化融合的研究,主体上大多是从单方面的职业院校校园文化建设视角进行,很少从企业文化建设的视角进行研究;且研究多停留于浅层次的对接与融合上,缺乏从现象到本质的深入研究,缺乏多样化的研究视角,从而导致研究成果不够系统全面。

(二)研究内容尚不够全面和深入

1.研究范围狭窄。通过现有文献的梳理,目前关于职业教育校企文化融合的研究,一是研究内容较为单一,大多是将校园文化与企业文化进行对比和分析,且重复研究较突出,没能深入挖掘职业院校和企业深层次文化的建设需求,同时校企文化融合背景下双方文化的互动与交流研究也很少;二是研究范围仅限于学校和企业的中观层面,缺乏从产教融合的宏观层面对校企文化融合的研究,微观层面缺乏深入课程体系、教学内容、基地建设等方面的文化融合研究。

2.有关融合机制的研究明显不足。任何一个系统的良好运作,需要有一套完整的体制机制作保障。由于校企文化融合的研究大多是近年来才展开的,在融合进程中,与之相关的财政机制、激励机制、运行机制和管理机制等都没能得以建立和完善,校企文化融合的推进缺乏相应长远机制的支撑与保障,影响着产教融合和校企合作的深入。

三、职业教育校企文化融合研究的趋势与重点

综合文献梳理和分析研究情况,不难看出我国职业教育校企文化融合的研究尚处于零散单一、重复较浅的层面,今后的研究将朝着深层次、系统性、多样化的趋势展开。研究的重点将突出,一是完善职业教育校企文化融合的研究体系,形成逻辑设计、理论框架和方法论等构成完善、相互联系、具有特定功能的系统化研究体系;二是从更加新颖宽广的视角开展研究,不仅从职业院校的视角,还应强化企业视角进行更广领域、更深层次的研究,不断推进深层次、全方位的融合与创新;三是不断丰富校企文化融合的研究内容,注意突出融合机制、融合方式、融合途径、政策法规、互动融合和融合平台等方面的研究。

参考文献:

[1]程峥嵘.高职院校校企合作中企业文化对接的探索[J].黑龙江教育,2015(12):85-87.

[2]李良玉.谈高职院校校园文化与企业文化的渗透与融通——以黄河水利职业技术学院为例[J].职教论坛,2013(11):18-20.

[3]郑先彬,余建明.高职专业文化与行业文化的对接融合[J].教育管理,2017(2):61-64.

[4]诸杰.基于文化融合的校企合作发展性思考[J].中国职业技术教育,2016(32):73-76.endprint

[5]李良.高职校园文化与企业文化融合研究[D].苏州大学,2011.

[6]李梦玲.校企合作视域下的双方文化渗透与融合的路径研究[J].湖北成人教育学院学报,2014(4):19-21.

[7]刘洪让.高职校园文化和企业文化融合平台的研究[J].教育教学论坛,2014(23):192-193.

[8]孙静华,胡冬艳.高职院校校企文化对接与融合的研究[J].教育与职业,2013(21):33-34.

[9]张建良.论校企合作背景下的企业文化与校园文化融合[J].哈尔滨职业技术学院学报,2014(4):109-111.

[10]霍岳飞.高职校园文化与企业文化对接的意义和价值研究[J].经济师,2012(7).

[11]周婷.高职院校校园文化与企业文化对接问题研究[J].高教学刊,2016(14):178-179.

[12]王瑞,南海.中国现代职业教育校企合作文化探微——基于文化学的研究视角[J].中国职业技术教育,2014(12):5-9.

[13]刘秀琼,俞永康.校企合作与校企文化交融:高校人才培养的必然选择[J].教育教学研究,2012(1):96-99.

[14]舒本平.论高职校园文化与企业文化的融合[J].中国职业技术教育,2008(26):22.

[15]高庆.高职学校文化建设与企业文化对接的思考[J].沈阳工程学院学报(社会科学版),2008(4):553-556,562.

[16]隗洪祥,张花.职业院校校园文化与企业文化对接与融合的路径选择[J].中国成人教育,2012(7):98-100.

[17]毛志芳.校企合作之校园文化对接企业文化途径的探索[J].南京工业职业技术学院学报,2012(1):73-76.

[18]罗先奎,刘人人,解光云.高等职业院校校企文化对接融合的理论解读[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2013(4):442-444.

[19]梁承忠.校企文化一体化体系建设[M].北京:高等教育出版社,2012.

[20]项海涛.高职校园文化与企业文化对接机制研究[D].内蒙古大学,2014.

[21]康练.高职校园文化与企业文化对接的研究[D].湖南师范大学,2013.

[22]王瑞,武秀珍.我国构建现代职业教育的新取向——校企合作背景下文化对话的视角[J].教育理论与实践,2015(3):18-20.

[23]朱明.订单培养模式下校企文化融合的思考[J].高等职业教育(天津职业大学学报),2011(3):42-45.

[24]汪为春,候涵.高职院校校企合作中的文化互动研究[J].职教论坛,2014(32):23-26.

[25]田芳.基于校企文化对接的高职校园文化重构[J].教育与职业,2016(7):36-39.

[26]祝蕾,任君庆.高职院校产业文化与校园文化融合的模式选择与路径探析——以宁波职业技术学院“3S”模式为例[J].职业技术教育,2014(29):81-84.

[27]朱厚望.协同创新理念下高职校企文化融合的路径探析[J].中国职业技术教育,2016(13):83-85.

[28]贾立霞.高职院校校园文化特色构建探析[J].当代职业教育,2014(9):25-27.

[29]刘洪让.高职校园文化和企业文化融合平台的研究[J].教育教学论坛,2014(23):192-193.

[30]袁振鹏,李梓烽,张景秋.高职院校校园文化和企业文化、职业文化对接与融合的路径分析——以江门职业技术学院为例[J].教育教學论坛,2016(25):236-237.

[31]许陈红.高职院校“双主体”办学模式下校企文化融合的思考[J].职业技术教育,2013(35):79-82.

[32]李平权.校企文化的融合路径:对接、整合与引领[J].中国职业技术教育,2017(2):40-44.

[33]李良,罗玲云.对高职院校校企文化融合的探究[J].教育与职业,2012(29):36-37.

责任编辑 韩云鹏endprint