加快合肥都市圈建设的思考与建议

2017-11-15王永龙程铁军

王永龙,程铁军,卢 伟

(1.合肥市行政学院 公共管理教研室, 安徽 巢湖 238000;2.安徽日报 理论版,合肥 230001)

加快合肥都市圈建设的思考与建议

王永龙1,程铁军2,卢 伟1

(1.合肥市行政学院 公共管理教研室, 安徽 巢湖 238000;2.安徽日报 理论版,合肥 230001)

都市圈不同于经济圈,其内涵更深刻,外延更广泛。合肥都市圈与“合肥经济圈”不同,在于它是由“合肥经济圈”战略升级而成的。合肥都市圈应该建立“1+2+4” 结构,超越于“规划”中的“合芜马组合”。通过SWOT分析,合肥都市圈应该抢抓机遇,发挥优势,弥补短板,迎接挑战。当前,应该抓紧统一思想认识, 创设合作、互补、共赢的发展新格局;建立健全各项发展规划;完善协调推进机制;循序落实重点合作事项;主动融入国家区域发展战略,加快与沪宁杭互动发展,把合肥都市圈打造成长三角城市群的新兴都市圈、长江经济带创新驱动要素重要集聚区、全国重要的现代产业基地、内陆地区对外开放新高地、安徽省的核心增长极。

合肥都市圈;战略构想;SWOT分析;发展建议

相比于杭州都市圈和南京都市圈,合肥都市圈是长江三角洲城市群的新兴都市圈。近年来它的强势崛起,吸引了国内外高度关注和思考探究。国家支持的引江济淮工程又将加速合肥都市圈发展,进而对安徽加速崛起、催生长江三角洲城市群新的增长极具有重大意义。

1 都市圈和经济圈的比较

1957年,法国学者戈特曼提出“都市圈”的概念。此后区域经济、城市群建设、大都市区治理等均广泛关注“都市圈”研究。常见类似的概念有“大都市圈(带)”“大都市区”“大都会区”等。都市圈一般是城市的组合,类似于城市群。它的显著特征:一是有首位城市(亦称中心城市),经济总量占比较大,比如杭州市2016年GDP为11 050.49亿元,在杭州都市圈各成员市中遥遥领先。二是具有基本的圈层结构,包括核心层(中心城市地域)、紧密层(副中心城市地域)和辐射层(一般城市的广阔腹地)。三是有相对完善的交通和信息网络。都市圈内一般形成“一小时通勤圈”。四是有统一的市场,没有行政壁垒。五是有相对完善的圈域功能体系,分工与合作分明。六是要有有效的协调管理机制。南京都市圈成立了南京都市圈城市发展联盟,明确了都市圈决策层、协调层、执行层三级运作机制,建立了党政领导、分管副市长及部门定期会晤机制,推动了都市圈健康发展。

1990年,中国经济正处于快速发展阶段,人们广泛使用“经济圈”这个经济用语。它是指一定区域范围内的经济组织实体,是生产力布局的一种地域组合形式。一般由县级市以上城市组成。它既可以是以大城市为核心的城市群,也可以是中小城市群集合。其功能主要是从地域的自然资源、经济技术条件和政府的宏观管理出发,组成某种具有内在联系的地域产业配置圈。“经济圈”侧重于农业、工业和现代服务业三次产业的发展,以及其它新经济、新业态的分工与合作,努力避免同区域之间的同构化、同质化竞争,达到合作多赢的目的。

从上述分析及世界历史发展来看,“经济圈”是工业化前期以及工业化时代普遍关注的现象,而到工业化中后期以及后工业化时代,经济发展带动了政治、文化、社会、生态等全方位的发展,城市之间倾向抱团发展,一体化发展的趋势越来越显著,而且带动了广大区域甚至整个国家的快速发展。先发国家把由城市组合成的圈域空间组织形式定名为“都市圈”,如美国的纽约大都市圈、法国的巴黎都市圈以及东京都市圈等。都市圈是经济、政治、文化和社会共同作用的结果,其功能已经远远超越了“经济圈”单一经济功能的涵义。与经济圈相比,都市圈的一体化程度不仅更高,而且领域更广,包括重大基础设施建设、经济发展、社会发展等广泛领域的一体化,都市圈内市县差距会逐渐缩小,城乡居民在经济社发展一体化中会有更多的获得感。近年来,都市圈的发展不仅是学界争相研究的课题,也是各个城市、区域乃至国家特别关注的发展课题。

2 合肥都市圈建设的战略构想

2.1合肥都市圈的缘起与进程

“合肥都市圈”经历了由2006年提出的省会经济圈转变为合肥经济圈,然后升级为“合肥都市圈”的发展过程。2016年5月11日国务院通过的《长江三角洲城市群发展规划》要求发挥上海中心城市作用,推进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等都市圈同城化发展。[1]合肥都市圈被正式纳入长三角城市群。安徽省十三五规划提出,引领推动合肥经济圈向合肥都市圈战略升级,努力成为全省核心增长极乃至国内有重要影响力的区域增长极。合肥都市圈城市党政领导第七次会商会议随后召开。“合肥都市圈”开始进入全面建设的新阶段。

2.2合肥都市圈的结构与定位

随着经济社会的发展,城市群、都市圈日益成为区域经济乃至国家发展的重要支撑。国务院批复的《长江三角洲城市群发展规划》指出,合肥都市圈包括合肥、芜湖、马鞍山三市[1]。我们认为,结合安徽实际,合肥经济圈升级更名为合肥都市圈,[2]应该在合肥经济圈之上增加芜湖、马鞍山两市,形成“1+2+4”结构。即以合肥市为圆心,与芜湖、马鞍山、六安、淮南、滁州和桐城六市共同构成合肥都市圈,发挥在推进长江经济带建设中承东启西的区位优势和创新资源富集优势,加快建设承接产业转移示范区,推动创新链和产业链融合发展,提升合肥辐射带动功能,打造区域增长新引擎,促进都市圈同城化发展。

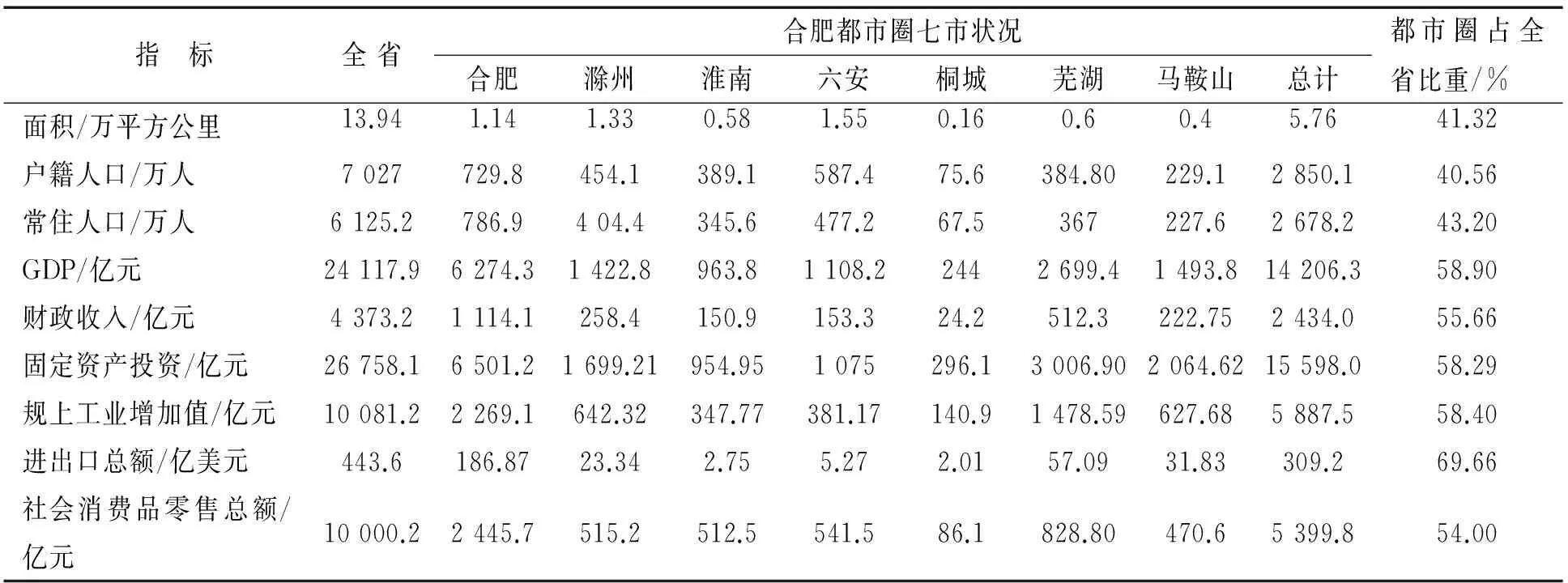

目前,合肥都市圈七市发展很不均衡,但均呈发展较快较好态势,具体参见下表1。

表1 2016年合肥都市圈七市主要经济指标一览表

注:表1数据来源于2016年各市统计年鉴。

由上表可知,合肥都市圈面积、人口、常住人口占全省比重均在45%以下,但其GDP、财政收入、固定资产投资、规上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标占全省比重均在50%以上,进出口总额接近70%,正在成为安徽省新的经济增长极。

综合考量,合肥都市圈的战略定位应该为长三角城市群的新兴都市圈、长江经济带创新驱动要素重要集聚区、全国重要的现代产业基地、内陆地区对外开放新高地。[3]当然,合肥都市圈还是国家重要的自主创新基地,国家承东启西、贯通南北的重要交通枢纽、长三角重要增长极,安徽省的经济中心、核心增长极。

2.3合肥都市圈的方向与原则

合肥都市圈不同于“合肥经济圈”,它包含经济、文化、社会、生态等所有方面的共同发展圈。圈内所有城市实现全方位、整体发展。由“合肥经济圈”战略升级而成的合肥都市圈的升级方向应该是一体化、同城化。

方向一旦确定后,必须坚持相应的原则,才能实现既定的目标。建设合肥都市圈应该坚持以下6个原则。坚持创新发展,系统推进、联动创新、制度创新、科技创新、文化创新。坚持转型发展,全面提升发展质量、综合效益和总量规模。坚持协调发展,推进城乡要素平等交换、合理配置和基本公共服务均等化。坚持绿色发展,统筹推进资源节约和环境保护、人与自然和谐。坚持开放发展,统筹推进对内对外双向开发、引进来和走出去并重、引资和引智并举。坚持共享发展,使都市圈人民在共建共享中有更多的获得感。

3 合肥都市圈的SWOT分析

建设合肥都市圈,仅有上述构想还远远不够。必须全面审视合肥都市圈内部条件和外部环境,制定切合实际的路线图和发展措施,才能实现既定的发展目标。通过SWOT分析,有利于全面了解合肥都市圈的内部优势与劣势、外部机遇与挑战,进而推导出相应的战略建议。

3.1优势(Strengths)

(1)区位优势突出。俯瞰合肥都市圈,它具有一种特殊的区位优势。东与长三角世界级城市群的沪宁合发展主轴相融,马鞍山、滁州与南京都市圈无缝对接,西与长江中游城市群相邻,南与长江大动脉相通,北与中原经济区相近。这样的区位优势,极容易接受长三角先进技术、服务和产能的优先辐射,也有利于产生辐射效应。合肥都市圈是以引江济淮水利工程和京福、商杭、合安三条高铁链接而成,且全部由一省统管,相比跨省的南京都市圈,发展后劲更加充沛、持久。合肥“居皖之中,大有可为”,作为省会城市,更具有强大的政治优势。合肥现有200多平方公里的新区,为未来的发展做足了战略空间准备。长三角城市群通过联动,合肥的优势可以逐步与江苏、浙江和上海互补发展。全国性综合交通枢纽加快建设、长三角世界级城市群副中心的战略新定位、“一带一路”节点城市新名片,将会快速提升合肥都市区国际化水平,加快内陆地区对外开放新高地建设进程,推动合肥都市圈建设。

(2)科教优势显著。合芜蚌自主创新综合试验区已跻身于国内自主创新示范区的第一方阵,发挥引领安徽乃至全国的示范作用。合肥、芜湖还是皖江城市带产业转移示范区核心城市。英国《自然出版指数2012中国》基础科研实力:合肥位居全国第三。合肥是全国重要科教基地,拥有中国科学技术大学、合肥工业大学等高等院校54所,中科院合肥物质科学研究院、中国电子科技集团公司第38研究所等中央驻肥科研机构9家,以及合肥微尺度物质科学国家实验室(筹)等各类研发机构近1 000个。2017年1月合肥被批为综合性国家科学中心,已经拥有并正在建设一批新型研发和协同创新平台,形成了涵盖基础研究、共性技术攻关、转移转化、创新服务的创新体系。合肥是全国唯一的科技创新型试点市、国家创新型城市、世界科技城市联盟(WTA)会员城市……具备多重叠加优势。合肥市高新技术产业增加值占GDP的22.2%,战略性新兴产业产值占全市工业产值超过30%,全市对工业增长贡献率达54.2%。合肥高新区在全国146家国家级高新区中综合排名第7位。芜湖市被称为“皖江明珠,创新之城”。1876年,芜湖就打开了对外开放的大门。长期以来弘扬“崇尚创新、宽容失败、支持创业、鼓励冒尖”的创新文化,鼓励扶持“能人创企业、百姓创家业、干部创事业”。开放、诚信、务实、创新的“芜湖精神”,引领着芜湖阔步前进。芜宣民航机场选址获批,将为都市圈建设注入强大的动力。马鞍山市是基础雄厚的工业城市,也是充满活力的创新城市。国家知识产权试点城市、全国创业型城市试点市。2009年在中部6省中第一个获得“全国文明城市”称号,是生态宜居城市。此外,淮南、六安、滁州和桐城市也有不俗的科教优势。

(3)发展态势良好。自2006年省会经济圈建设以来,在省委省政府的领导和合肥经济圈领导小组的统一部署下,各成员城市以规划为引领,积极开展区城合作,在基础设施建设、产业分工合作、要素市场配置、生态环境保护、干部人才交流等方面都有很大的进展,合作机制趋向成熟,经济实力大为增强,为战略升级奠定了良好基础。[3]加上芜湖马鞍山二市,GDP、财政收入、固定资产投资、规上工业增加值、社会消费品零售总额等主要经济指标占全省比重均在50%以上,进出口总额接近70%,全省首位度显著提高。除了以上主要优势外,合肥还具有自然资源和创新资源以及发展阶段等优势。都市圈各市工业化、城镇化仍然占据主导地位,生产率较高,能够保持相对较快增长速度。

3.2劣势(Weakness)

反思合肥经济圈发展历程,目前合肥都市圈存在一些劣势。

(1) 经济总量偏小,结构不优,区域发展不平衡,城乡差距明显等相对突出。经济总量不及南京都市圈的三分之二,总体发展不足。几乎所有城市的产业结构都是二三一结构,第三产业发展严重不足。区域发展不平衡,GDP相差较大,最少仅有244亿元。

(2)合作共建动力不足,期待省政府加强协调。各市的主动性不齐,且各自为政,追求符合自身利益的选择性合作,容易产生地方保护主义,制约都市圈的发展。

(3)一体化政策支撑体系尚未完善,城市间融合度不够,协作联动还不紧密,特别是在基础设施、产业配套、要素市场等方面,各地容易相互争夺资源, 急需强化资源整合力度。

(4)与长三角城市群其他都市圈相比,合肥都市圈创建较晚,整体品牌影响力不强,特色不显著,影响了对外吸引力和竞争力。

(5)核心城市合肥市的凝聚力、辐射力、带动力不够。2016年,合肥市地区生产总值达6 274.3亿元,实现规模以上工业增加值2 269.1亿元、财政收入1 114.1亿元、全社会固定资产投资6 501.2亿元、社会消费品零售总额2 445.7亿元、进出口总额203亿美元。[4]与宁杭相比,合肥各项指标的总量仍然具有较大的上升空间。

3.3机遇(Opportunities)

(1)国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略。合肥都市圈处于国家战略发展重点区域,有利于发挥沿江近海、居中靠东的区位优势,进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位。国家全面深化改革扎实推进,大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等,有利于合肥都市圈加快调结构转方式促升级,加速推进区域经济社会一体化。

(2)安徽省在全国率先系统推进全面创新改革试验,有利于合肥都市圈有效集聚创新要素资源,加快培育新的竞争优势;作为新型城镇化试点省的核心区域, 合肥都市圈完全可以先行先试,加快城乡发展,创出一条新路。合肥都市圈乃全省大局,有利于合肥都市圈借全省之力,实现跨越式发展,瞄准打造成安徽乃至长三角新的增长极。

(3)作为长三角世界级城市群副中心和“一带一路”节点城市、合肥综合性国家科学中心、国家创新创业示范城市、全国性综合交通枢纽、合芜蚌自主创新及皖江城市带产业转移示范区核心城市,合肥抓住政策叠加机遇,总体实力会不断增强,聚集力和辐射力会不断提升。

(4)引江济淮工程有利于治理巢湖生态环境,建成生态保护新屏障,提升合肥“通江达海”能力,打造物流中心、扩大经济腹地,建成国家生态文明先行示范区,助推合肥都市圈建设。

3.4挑战(Threats)

合肥都市圈发展不足、发展不优、发展不平衡问题依然突出。

(1)区域协调发展面临新挑战。国务院批复的《长江中游城市群发展规划》有利于加快中部地区全面崛起、促进区域一体化发展。此外南京都市圈不断扩充腹地范围,徐州、郑州的发展也挤压着空间。对合肥都市圈而言,周边城市群的相继发展,使区域竞争不断加大。

(2)创新转型发展面临新挑战。拼资源拼投入,依赖低成本扩张的的发展方式已经结束,生产成本“地板”抬升,旧动能仍在苟延残喘,新动能尚在培育之中,转型升级尚需时日。

(3)生态环境保护面临新挑战。长江经济带建设要求,共抓大保护,不搞大开发。资源环境“硬约束”加剧,“紧箍咒”越扎越紧。在削减主要污染物排放总量、解决复合性环境问题、防范环境风险、化解环境矛盾纠纷等方面压力较大。

(4)提升城市合作面临新挑战。合肥都市圈各市发展状况不均衡,对一体化、同城化的诉求先后顺序也不一致,导致沟通、协商、合作费时较多,甚至因为几个城市各自为政,就迟滞了发展进程。

上述SWOT分析显示,合肥都市圈应该抢抓机遇,发挥优势,弥补短板,迎接挑战。当前应该采取SO战略即发挥优势,抢抓机遇;或SW战略即发挥优势,克服缺点,尤其是弥补最大短板。

4 加快合肥都市圈建设的战略建议

4.1统一思想认识,创设合作、互补、共赢的发展新格局

4.1.1 合肥都市圈是合肥经济圈的战略升级 目前对合肥都市圈发展现状的客观评价是“名过其实”。虽然社会各界反映迅速,与中央保持一致,增强看齐意识,将合肥经济圈改称为“合肥都市圈”,但对相关认识与工作还停留在合肥经济圈的发展范畴之中,这从多方面可以看出来——无论是“十三五”各项规划,还是舆论宣传、日常工作……“合肥都市圈”由合肥经济圈发展而来,但与已经发展较好的合肥经济圈有诸多不同。根据安徽发展实际,合肥都市圈是在合肥经济圈之上发展而来,就不能另起炉灶、抛弃原有的合肥经济圈的合作城市。因此,我们认为,合肥都市圈应该包含合肥经济圈在内的7个城市,即前述“1+2+4”结构。加快合肥经济圈向合肥都市圈战略升级,需进一步完善合肥都市圈内互动合作一体化发展机制,由经济合作为主拓展到全面合作、由事务性合作对接为制度性安排、由局部性统筹深展为整体性谋划、由行政推动为主转换为市场机制引导为主、由合作互惠延伸为到联动共享,最后,政府间的单一合作要向政府、企业、社会组织多元主体合作的联动转型。[5]

4.1.2 合肥都市圈是安徽核心增长极,事关全省大局 合肥都市圈不是合肥的都市圈,而是安徽省的都市圈。这与南京都市圈显著不同。安徽南北差距较大,加速安徽的崛起,与江浙沪缩小差距,关键将合肥都市圈打造成新的核心增长极。合肥经济圈建立之初,安徽省就成立省委书记、省长为双组长的高规格的领导小组。而今,推进合肥都市圈发展更是全省大局,事关安徽的长远发展,应举全省之力。只有意识到合肥都市圈的巨大作用和发展的核心地位,才能增强推动合肥都市圈建设的主动性、自觉性、积极性,才能真正贯彻“五大发展理念”,落实安徽省提出的“五大发展行动”计划。

4.1.3 安徽省各市应该共建共享,合作共赢 合作共赢是时代发展主题。推进合肥都市圈发展既是全省大事件,也是省属各市各部门特别是都市圈各市的共同责任,必须要推进协同创新,着力形成一体化发展新格局。省政府及各部门应该发挥领航员、裁判员作用,自觉代表省委省政府做好各项统领指导工作。各市在推进城市功能建设、提升城市能级、建设智慧型都市圈、落实共建责任等方面凝心聚力,把合肥都市圈打造成为全省最具创新活力的增长板块,打造成为在全国具有较强影响力的重要都市圈。作为核心城市、长三角副中心城市,合肥市应有更大担当。一是坚持水陆空立体衔接联动发展,打造全国性综合交通枢纽。打造立体化对外交通体系,推进城市群城际交通网建设,提升市域公共交通网络能力和现代化水平。二是推进创新转型升级发展,打造具有国际竞争力的现代产业发展新体系。全力增强产业自主创新能力,全力培育打造主导产业集群,全力促进现代服务业跨越发展,全力推进现代农业建设。三是加快空间拓展和战略升级,打造引领区域发展的国际化都市区。提升合肥在沪宁合主轴带中的功能,增强合肥引领区域一体化发展能力,大力推进合肥都市区建设,全面提升城市品质和软实力,积极开展新型城镇化试点。四是提升城市国际化水平,打造内陆开放合作新高地。构建国际化的营商环境和制度体系,加强对外开放平台和体系建设,坚持“引进来”与“走出去”并举,提升城市文化和品牌影响力。五是探索全国大湖治理开发新路,打造国家级巢湖生态文明先行示范区。始终突出巢湖治理与保护的核心地位,统筹抓好市域环境综合治理,探索创新生态文明体制机制。

4.1.4 芜湖、马鞍山二市应抢抓机遇,积极参与合肥都市圈的建构与发展 芜湖、马鞍山被纳入合肥都市圈规划,并非像一般人所说的“收回资源”,而基于国家战略、长三角城市群的区域发展着想,有利于芜湖、马鞍山二市的长远发展的。合肥都市圈以芜湖、马鞍山为纽带、桥梁,加快与南京都市圈融合发展,倒逼自身科学发展、加快发展。决不能阻碍芜湖、马鞍山融入南京都市圈,这样做只能损人不利己。芜湖、马鞍山二市更应该高瞻远瞩,既能利用地缘优势,“近水楼台先得月”,充分利用南京都市圈的带动作用,同时也顺应大势,充分领会国家和地方的战略意图,发挥好“同省优势”,积极参与合肥都市圈的建构与发展。二市可以左右逢源,在助力两个都市圈发展中打造特色、拓展空间。决不能目光短浅,一心参与南京都市圈发展,而视加入合肥都市圈为政治任务,这样做只会捡到芝麻,丢掉了西瓜。

4.2建立健全各项发展规划

合肥都市圈的规划已有基础,无论是原有合肥经济圈的有关规划,还是现在合肥都市圈的各项规划、协议。但是,上述“规划、协议”中的“合肥都市圈”只包括合肥、淮南、六安、滁州、桐城五市,实际是提前用“合肥都市圈”的概念替代了“合肥经济圈”,其内涵并未发生变化。目前应以国家“十三五”规划、《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》[6]、《长江三角洲城市群发展规划》等规划为指引,加快编制各项规划,尽快形成区域规划为总揽、专项规划为支撑、地区协调规划为重点的都市圈规划体系,指导合肥都市圈一体化建设工作。合肥都市圈的7个城市应该在省政府的综合协调下,抓紧时间编制合肥都市圈“十三五”发展规划以及相关规划,明确7市功能定位、产业分工、城市布局、设施配套、综合交通体系等重大问题,并在财政政策、项目安排等方面形成具体措施。省政府要强化统筹协调,既要充分尊重各市的自主权、发言权,更要统筹引导、支持落实规划。最后,要切实维护规划的严肃性、法律权威性,保障规划落地生根,决不言轻易修订。即使修订,也要遵照法定程序。

4.3完善协调推进机制

各市要自觉打破自家“一亩三分地”思维定式,充分发挥合肥都市圈合作发展协调机制的作用,抱成团朝着顶层设计的目标一起做。

4.3.1 建立健全三级推进机制 区域合作模式一般是阶梯式发展三阶段。初级阶段是城市的布局合作,中级阶段是生产要素合作,高级阶段是政府间的制度合作。长三角城市群大都进入到了制度合作阶段,而合肥都市圈尚处于建设布局阶段。合肥经济圈原已形成决策层、协调层和执行层“三级运作”的区域合作机制。考虑到合肥都市圈的全省属性,因此,要加强安徽省政府及其部门的领衔、牵头、推动作用。各项运作机制一般应由省政府主管部门牵头负责,或委托牵头市负责。业务工作由各市落实。以此建立高度重视、上下联动、协调推进的工作机制,保障并促进合肥都市圈的层层推进。

4.3.2 完善项目推进激励机制 一是建立以点带面的推进机制,树立典型,发挥示范引领作用。在关键环节和领域寻求重点突破。选择一些主题,作为区域合作的先行示范区,取得经验后在全面推开,从而起到点面结合、以点带面的积极效果。同时设立奖励基金,对效果较好的试验区、落实单位予以奖励,带动其他市或单位学习应用。二是建立项目清单机制。依据不同的主题,比如基础设施项目,编制《合肥都市圈合作项目清单》,明确项目内容、牵头单位,建立都市圈项目推进机制,从而有效的细化工作任务、明确责任主体,考察工作效果,加快推进都市圈深度融合发展。比如在新能源汽车上,协同做好规划建设工作。三是建立项目跟踪督查机制。定期编制《合肥都市圈动态》,搭建信息交流平台,跟踪了解项目进展情况,及时发现和解决项目实施过程中需要解决的问题,提高合作项目进展速度。

4.4循序落实重点合作事项

4.4.1 交通共联 建设合肥区域航空中心,积极促进合肥空港经济区发展。加快发展合肥、芜湖通用航空。丰富合肥“米”字型高速铁路网,加快建设都市圈城际铁路,与相邻长三角城市无缝对接。改造提升合肥与圈内其他六市的快速公路网,到2020年,基本形成以合肥为核心的1小时通勤圈。[7]着力改善航运条件,打造辐射中原地区的航运枢纽。一是构建高等级水运网,尽快建成内陆地区重要的集装箱中转枢纽港和江淮航运中心。二是加大引江济淮工程,尽快实现江淮联通,建成江淮运河。三是促进多式联运。加强港区铁路专用线、集装箱办理站等设施建设,大力发展水铁联运、水公联运、集装箱联运等。大力发展港口物流。依托交通设施,发展枢纽型经济。

4.4.2 产业共兴 理顺各市产业发展链条,着力推进产业对接协作,形成区域间产业合理分布和上下游联动机制;加强供给侧结构性改革,加紧出台新增产业的禁止和限制目录,对接产业规划,杜绝同构性、同质化发展,引导圈内产业健康发展。一是创新块状发展,即园区聚集式发展。深入开展市县结对合作、共建合作园区,推进开发区、工业园等聚集式发展,有利于产业错位发展,壮大园区实体经济。二是加快链式发展,即产业链式发展。不求全产业链集聚,只求高附加值产业横空出世,发展壮大。落实《长江三角洲城市群发展规划安徽省实施方案》,强化与沪苏浙的链式合作,重点围绕高科技产业链关键环节、传统产业链高增值环节,有针对性地承接产业梯度转移,共同打造产业整体竞争优势。在智能家电、先进装备、新能源、旅游、现代农业等发展上加强协调,共同打造区域产业链和价值链。三是推进一二三产业融合发展。引导优势制造业企业打造“服务+制造”的网络化协同生产服务体系,形成服务业与制造业良性互动的发展格局。以农业为基础,延伸产业链、价值链。加大供给侧结构性改革,创新提供市场需要的优质、特色产品,拿得出叫得响的品牌。与全球知名企业和城市加强合作,建设国际化都市圈。

4.4.3 社会共享 积极开展教育、医疗、社保等公共服务和社会事业合作。如加强养老保险待遇资格协助认证合作、异地就医结算合作、工伤保险合作等,搭建跨省市用工信息、社会保障信息共享平台,推动食用农产品、消费品互认互通互监。借助“互联网+”,加强广泛合作,促进区域信用信息的共享互认,建立诚信体系,实现社会共享。

4.4.4 市场共建 复制推广国内自由贸易试验区、自主创新示范区等的成熟改革经验,在政府职能转变、体制机制创新等方面先行先试,下决心破除各种体制机制障碍,推动各种要素按照市场规律在区域内自由流动和优化配置,以合肥要素大市场为依托,推进圈内要素市场一体化。加快推进信息资源共享,早日实现圈内城市无线网、有线电视网的互通,营造共建共享的发展环境。

4.4.5 环境共治 生态环境协同治理,是协同发展的底线。在已启动大气污染防治协作机制的基础上,完善防护林建设、水资源环境保护与治理、清洁能源使用等领域合作机制。与六安建立生态补偿机制,探索建立合肥都市圈生态补偿机制,加快推进环巢湖地区生态保护修复工程,积极建设巢湖流域国家生态文明先行示范区,为推进长三角城市群绿色转型、生态文明建设,共同打造优质生态圈,创出新路径。

4.4.6 新区共创 加大综合性国家科学中心建设,助推创建国家级合肥滨湖新区。聚焦能源、信息、健康、环境等科学领域,新建一批国家级研发平台,形成共性技术研发圈,基本建成综合性国家科学中心和产业创新中心,成为引领合肥都市圈创新转型升级的主引擎、支撑安徽崛起的增长极、长三角双向开放的新窗口。

4.5融入国家区域发展战略,加快与沪宁杭互动发展

一是加快融入国家区域发展战略。发挥“一带一路”节点城市功能,依托合新欧国际物流大通道,推进与沿线国家和地区的产业、技术与经贸合作,更加积极主动融入长三角一体化发展。二是全面推动与上海“双城”合作。加快编制双城合作发展规划,建立双城合作推动机制,探索开展园区合作,推动在合肥建设“上海产业园”,积极承接产业转移。三是主动与南京都市圈融合发展,与杭州都市圈互动发展。依托沪汉蓉、沿江交通廊道,围绕沪宁合杭甬发展带,推进产业链发展和错位发展。四是推动与长江中游城市群联动发展、一体化发展。五是加快“引进来”“走出去”步伐,全面推进全面开放发展。

合肥都市圈建设是个系统工程,事关安徽整体发展,更是圈内七市加快发展的重大机遇。安徽省应该引领七市戮力同心,强化协同发展,加大区域合作,依托共建共享,坚持“五大发展理念”,落实“五大发展行动”,实现合肥都市圈建设的战略目标。

[1] 国务院.长江三角洲城市群发展规划[EB/OL]. [2017-08-25].http://economy.caijing.com.cn/20160603/4128701.shtml.

[2] 宋宏.“合肥经济圈”亟应更名为“合肥都市圈”[C]//中共合肥市委宣传部、合肥市社会科学联合会.建设长三角世界级城市群副中心实践与思考.合肥:黄山书社,2016.4.

[3] 合肥都市圈建设领导小组办公室编辑部.合肥都市圈大博览[Z].合肥:合肥都市圈建设领导小组办公室编印,2016-09-1.

[4] 合肥市统计局.合肥市2015年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2017-08-25]. http://www.hefei.gov.cn/sshf/19294/201603/t20160325_1962149.html.

[5] 程必定.合肥都市圈战略升级的方向与路径[N].安徽日报.2016-04-25(理论版).

[6] 国务院.国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见,国发〔2014〕39号[EB/OL]. [2017-08-25].

http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/25/content_9092.htm.

[7] 合肥市人民政府.中共合肥市委关于制定合肥市国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[EB/OL]. [2017-08-25] .http://hfsjrb.hefei.gov.cn/12913/12914/201609/t20160920_2058879.html.

ThoughtsandSuggestionsonAcceleratingTheConstructionofHefeiMetropolitanArea

WANG Yong-long1, CHENG Tie-jun2, LU Wei1

(1. Public Management Teaching and Research Office ,Hefei Administrative College, Chaohu 238000,Anhui; 2. Theoretical Edition,Anhui Daily , Hefei 230001,China)

The urban circle is different from the economic circle, its connotation is more profound, the extension is more extensive. The Hefei metropolitan circle is different from the Hefei economic circle, which is made up of the Hefei economic circle strategy. The 1 +2+ 4 structure should be established in the Hefei metropolitan area, beyond the integrated horse combination in planning. Through SWOT analysis, Hefei metropolitan area should seize the opportunity, give play to the advantage, make up the short board, meet the challenge. At present, we should grasp the concept of unity and create a new pattern of cooperation, complementarity and win-win progress. Establish and improve development plans; Improve the coordination mechanism; Implementation of key cooperation matters in a step-by-step way; Actively integrated into the national regional development strategy, accelerate the development of interactive and Shanghai-Nanjing-Hangzhou, the Hefei city circle to create growth triangle emerging city circle of urban agglomerations, the Yangtze river economic belt driving innovation elements important gathering area, the country’s major modern industrial base, inland open new heights, and the core growth pole of Anhui province.

Hefei metropolitan area; strategic vision; SWOT analysis; development suggestions

2017-05-19

2017-09-08

2016年安徽省社会科学创新发展研究课题“引江济淮与催生安徽新的经济增长极研究”(2016CX076)成果之一 。

王永龙(1969— ),男,安徽无为人,合肥市行政学院公共管理教研室副教授,管理咨询师,硕士 ,研究方向:经济管理 ;程铁军(1971— ),男,安徽无为人,安徽日报理论版高级编辑,博士,研究方向:政治学;卢 伟(1989— ),女,安徽淮南人,合肥市行政学院公共管理教研室助教,硕士, 研究方向:行政管理。

F061.5

A

2096-2371(2017)05-0052-08

[责任编辑:刘跃平]