限制性液体复苏对多发伤合并休克患者血液酸度、凝血功能及炎性因子的影响

2017-11-14庄晖

庄晖

【摘要】 目的:探讨限制性液体复苏对多发伤合并休克患者血液酸度、凝血功能及炎性因子的影响。方法:选取2014年1月-2016年12月笔者所在医院收治的多发伤合并休克患者96例,将其随机分为两组,各48例。对照组实施积极性液体复苏治疗,观察组予以限制性液体复苏治疗。比较两组治疗前后血乳酸浓度、血清pH值,凝血酶原时间(PT)、部分活化凝血活酶时间(APTT)等凝血功能指标、炎性因子水平。结果:治疗前,两组血液酸度、凝血功能及炎性因子水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组血乳酸浓度明显低于对照组,血清pH值明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组PT、APTT均明显短于对照组,炎性因子水平明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:限制性液体复苏可有效改善组织器官血液灌注,降低血液损伤,减轻炎症反应,提高凝血功能,有助于预防并发症,降低病死率。

【关键词】 多发伤合并休克; 限制性液体复苏; 血液酸度; 凝血功能; 炎性因子

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2017.23.014 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2017)23-0030-03

多发伤合并失血性休克是临床常见的一种急危重症,可刺激炎性细胞的产生与释放,进而引起级联反应,造成急性呼吸窘迫综合征等严重并发症,尤其是失血性休克严重威胁患者生命安全[1]。既往临床治疗多发伤合并休克多以非控制性液体复苏为主,能够快速恢复血压,改善器官灌注。但有研究显示,非控制性液体复苏可对患者体内失血代偿机制及内环境造成明显影响,增多并发症,导致凝血功能障碍,从而引起全身性伤害[2]。限制性液体复苏是一种新的液体复苏策略,在患者彻底止血前,对液体输入速度加以控制,维持较低水平的血压,力求一个复苏平衡点,在恢复组织器官血流灌注的同时,避免对机体内环境及代偿机制造成过度影响[3]。目前,在休克后黄金治疗时间段采用何种液体复苏治疗方式已成为医学界研究的热点问题之一,本研究针对两种方式对患者凝血功能、炎性因子等影响,探讨更为合理的液体复苏治疗方式,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2014年1月-2016年12月笔者所在医院收治的多发伤合并休克患者96例,纳入标准:入组患者均符合多发伤诊断标准[4],简明损伤评分(Abbreviated injury score,AIS)≥16分;受伤前无组织器官功能障碍,凝血功能正常;患者及家属均知晓并同意参与研究,经医院伦理委员会批准。排除标准:既往有重大外伤手术史;存在高血压、高血糖、冠心病等疾病史;由外院转至笔者所在医院治疗者;临床资料不全。将所选患者随机分为两组,每组48例。观察组中男28例,女20例;年龄28~56岁,平均(38.52±3.74)岁;受伤原因:交通伤19例、坠落伤13例、烧伤8例、锐器伤5例、挤压伤3例;根据休克指数:轻度休克11例、中度休克23例、重度休克14例。对照组中男29例,女19例;年龄27~58岁,平均(39.04±3.69)岁;受伤原因:交通伤18例、坠落伤12例、烧伤9例、锐器伤6例、挤压伤3例;根据休克指数:轻度休克10例、中度休克22例、重度休克16例。两组患者性別、年龄、受伤原因等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

两组患者均于就诊时即刻监测生命体征,对伤情进行快速评估,采取固定骨折肢体、吸氧、止血、止痛、气道管理等一系列措施,如将呼吸道异物清除,确保呼吸通畅,监测血流动力学与心电图,完成血气分析、血常规、肝肾功能、胃肠黏膜pH值等各项检查,建立静脉通路,控制循环系统,必要情况下可予以深静脉置管。所有患者均予以止血药物、晶胶体液、成分血输血等治疗。对照组应用积极性液体复苏治疗,早期、迅速、足量补液与输血,舒张压维持在60~80 mm Hg,收缩压≥90 mm Hg,平均动脉压80~100 mm Hg,中心静脉压1.06~1.60 kPa。观察组实施限制性液体复苏治疗,复苏过程中对液体输入量与输入速度进行有效控制,输液与输血由快而慢,平均动脉压维持在50~70 mm Hg,收缩压70~90 mm Hg,中心静脉压>0.59 kPa。两组患者在进行液体复苏治疗的同时,均完善常规检查,以便及早开展手术。术后出血控制良好,均对休克与贫血状态予以纠正。

1.3 观察指标

分别于液体复苏前、复苏3 h后检测患者血液酸度、凝血功能及炎性因子水平。(1)血液酸度:检测血清乳酸与pH值,应用乳酸检测试剂盒,于波长340 nm处检测还原型辅酶Ⅰ二钠盐生成量,从而对乳酸浓度进行定量;采用多功能血气分析仪测定血清pH值。(2)凝血功能:对血液标本进行柠檬酸三钠抗凝,随后采取离心处理,将血浆分离,采用全自动血凝分析仪检测PT、APTT、凝血酶时间(thrombin time,TT)。(3)炎性因子:抽取患者外周血,检测白细胞介素-1(interleukin-1,IL-1)、白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)、肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor-α,TNF-α)水平。

1.4 统计学处理

本研究数据采用SPSS 17.0统计学软件进行分析和处理,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

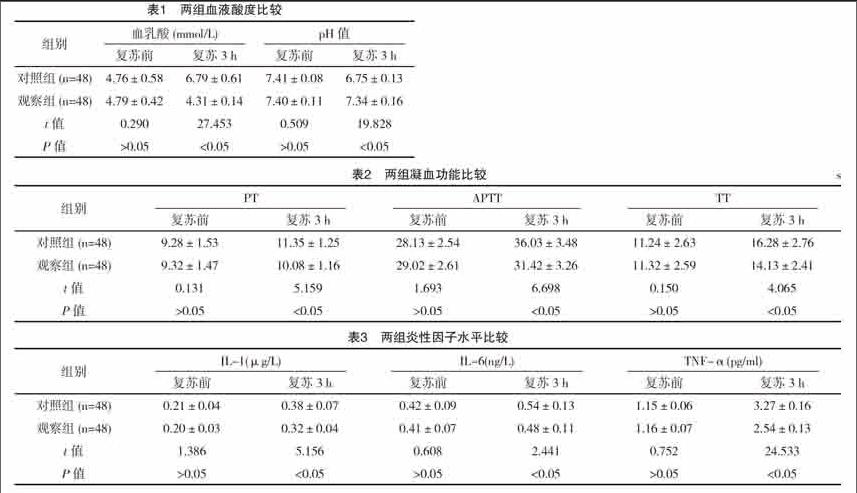

2.1 血液酸度

治疗前,两组血液酸度比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组血乳酸浓度明显低对照组,pH值明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 凝血功能

治疗前,两组凝血功能比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组PT、APTT、TT均明显短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。endprint

2.3 炎性因子水平

治疗前,两组炎性因子水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,观察组炎性因子水平明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

休克是指患者体内缺乏有效循环血容量,细胞代谢功能障碍,组织器官缺乏灌注。故失血性休克治疗的主要方法是尽快止血,及时进行液体复苏,尽可能在短时间内恢复有效循环血量,以免器官功能衰竭,便于展开后续治疗[5-6]。既往临床认为,针对失血性休克患者应给予积极性液体复苏,即在第一时间内快速建立静脉通道,进行大量液体复苏,促使有效循环血容量能够快速恢复,维持正常的血压水平,保证组织灌注[7]。该种液体复苏方式在临床中挽救了大量患者生命。但近几年临床资料显示,早期大量补液常常稀释血液,导致血红蛋白与血小板含量减少,进而造成酸中毒或凝血功能障碍,进一步加重组织灌注不足[8-9]。因此,合适的复苏方式对多发伤合并休克患者尤为重要。

限制性液体复苏通过缓慢液体复苏,在提供患者重要器官血液灌注的同时,可避免对其机体代偿机制造成过度干扰,有助于维持内环境平衡。目前根据文献[10]报道,限制性液体复苏在减少失血、减低病死率及改善预后等诸多方面具有显著优势。相关研究表明,限制性液体复苏能够维持机体内器官血液灌注,并减少出血量,而过度补液虽能够维持正常的血压,但其可稀释血液,增加血管通透性与出血量[11]。另外,血压过高不利于止血,甚至加重出血;血压过低则可能导致心、脑、肝等器官灌注不足。限制性液体复苏的优势在于寻求维持血压水平的一个平衡点,既可减少出血,预防凝血功能异常,又可保证心、脑等器官的基本灌注,减轻器官缺血性损伤,降低并发症发生率。血清乳酸、凝血功能及炎性因子水平均是评估失血性休克的重要指标,其中血乳酸是因机体缺乏血供,而进行无氧代谢产生。血乳酸水平可直接显示机体缺血缺氧程度,故可用于监测失血性休克病情变化。低温状态往往会延长PT、APTT,减少凝血因子,从而干扰凝血功能。至于IL-1、IL-6等炎性因子均参与全身炎症反应,可引起或加重组织器官损伤。本研究中,观察组血液酸度明显低于对照组,PT、APTT、TT均明显短于对照组,同时观察组炎性因子水平均明显低于对照组,提示限制性液体复苏可有效增加组织灌注,改善凝血功能,抑制炎性反应,进而减轻重要器官损伤。这是由于限制性液体复苏能够在保证有效组织灌注的情况下,预防过度代偿反应,避免机体内环境紊乱。此外,该方法可避免过度稀释血液,减少对凝血功能的影响,保证组织氧功能,进而降低血液酸度,减少酸中毒的发生[12]。而积极性液体复苏可能加重组织器官再灌注损伤,过度激活免疫反应。

综上所述,限制性液体复苏治疗多发伤合并休克优势相对明显,有助于改善血液灌注,降低炎症反应,减轻组织器官损伤,促进患者恢复,值得应用。

参考文献

[1]李春萌.限制性液体复苏在多发伤合并失血性休克中的应用[J].河北医科大学学报,2014,35(7):822-825.

[2]罗玉龙,张平安,彭慧.限制性液体复苏治疗多发伤伴失血性休克120例[J].中华创伤杂志,2014,30(11):1148-1150.

[3]李力卓,何松柏.限制性液体复苏联合损伤控制手术在严重多发伤伴低血容量性休克急诊救治中的意义[J].大连医科大学学报,2016,38(4):344-347.

[4]都定元.创伤评分的演进与AIS 2005[J].创伤外科杂志,2006,8(3):193-197.

[5]李敏雄,黃永鹏,柯媛媛,等.乳酸清除率指导多发伤失血性休克液体复苏治疗探讨[J].重庆医学,2015,44(2):209-211.

[6]周靖国.347例多发伤合并失血性休克急诊分析[J].中国医药导刊,2014,16(1):50,52.

[7]郝继山,季庆,孙清,等.限制性液体复苏对颅脑损伤合并多发伤的疗效[J].中华创伤杂志,2015,31(2):124-127.

[8]王浩,张胜利.严重多发伤失血性休克患者采用限制性液体复苏的临床疗效观察[J].内科急危重症杂志,2015,21(4):293-294.

[9]韩加裕,张思泉,周可幸,等.限制性液体复苏治疗34例创伤失血性休克患者的临床分析[J].中华全科医学,2016,14(11):1841-1843.

[10]王滨,刘创建,张建洁,等.限制性液体复苏治疗创伤失血性休克疗效评价[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2016,11(9):849-851.

[11]施建国,姚远.创伤性休克液体复苏常见问题探讨[J].中华创伤杂志,2016,32(7):587-590.

[12]王波,江海,邓毛,等.不同液体复苏模式对重症胸部创伤合并创伤失血性休克患者预后的影响[J].中华实验外科杂志,2016,33(8):1941-1943.

(收稿日期:2017-04-20)endprint