城市文化空间与雕塑公共性原则反思

2017-11-14张西昌

张西昌

[摘要]从城市文化空间的角度而言,雕塑艺术扮演着愈来愈重要的物质与精神角色,虽然传统的雕塑形态也有一定的公共性要素,但公共艺术的现代定义则赋予了城市雕塑更多的人文内涵和功能指向。在城市空间的物质扩张中,如何把握其审美的文化要义,并与多元化的城市审美相补益,是城市雕塑创作永不过时的动态话题。

[关键词] 城市雕塑;文化空间;公共艺术;美学批判

[Abstract]From the perspective of urban cultural space, sculpture art is playing more and more important material and spiritual role, although the traditional sculpture also has certain public elements, but the modern definition of public art is more to give the city sculpture more humanistic connotation and function orientation. In the material expansion of urban space, how to grasp the essentials of the culture of its aesthetic, and with a wide range of urban aesthetic benefit, is the city sculpture creation never out of the dynamic topic.

[Key words] Urban sculpture;Culture space;Public Art;Aesthetic criticism

一

在中国,雕塑作为公共艺术形式与城市空间发生联系,始于二十世纪的上半叶,尤其是八十年代之后,在广泛的城市建设中达到了一种迫不及待的艺术产业状态。从雕塑艺术的公共空间观念的角度来看,中西方有着不同的发展历史与意识形态。西方的诸多国家,从古希腊、罗马时期至今,一直把雕塑作为城市建设及公众艺术审美范畴的历史而从未间断,这也在保证了西方社会在城市建设中更加注重城市文化空间的多元性累积,这种累积就如同考古界的“地层学”,在很多西方城市中,我们可以看见其城市文化空间的清晰切片(图1、2)。

中国的传统雕塑大致可以分为陵墓雕塑、宗教雕塑、建筑雕塑和赏玩雕塑四大类,而传统社会中人们对于雕塑的欣赏角度往往更多集中于雕塑作品本身,而且其文化空间多处于相对封闭的状态,不大具有开放的公共性。同时,人们对于其文化空间功能性的认识一直处于隐性的状态。1922年,蔡元培先生曾在《美育的实施方法》中提出:道路交叉的点,必须要留一空地方,造喷泉、花畦、雕刻品等。可视为城市雕塑理论意义的端倪,但这种观念成为普遍的现实并逐渐被公众所接受,却是到二十世纪下半叶,与西方雕塑的公共审美相较,可见其晚,随着中国现代城市建设的猛进式发展,雕塑艺术对于公共文化空间的社会价值才被更多民众认知与关注。

雕塑(大型公共雕塑)与绘画最大的不同是:它有更大的、更加普遍的公共性,建立在户外为大众所见。公共性不仅是指公民自由交流和开放性对话的状态,更是一种表达意见的公共权力机制。城市雕塑的公共性体现在雕塑表现或传达社会公共领域的各种意向、价值及观念等。城市雕塑是进入公共领域,完善公共文化内容的重要属性,它不是简单的将雕塑物放置于城市语境的公共空间之中,而是要与环境协调,并与环境一起形成传达公共文化观念的作用。当然在这一过程中,城市原有的文化空间会对城市雕塑的后续性创作形成某种制约,同时,新的雕塑作品同样也会对城市原有的文化空间的特征进行完善与调整。所以,城市雕塑作为城市文化空间的重要组成,在其公共性原则上与城市文化的开放性特征是互为发展的。笔者认为,其主要表现在以下几个方面:

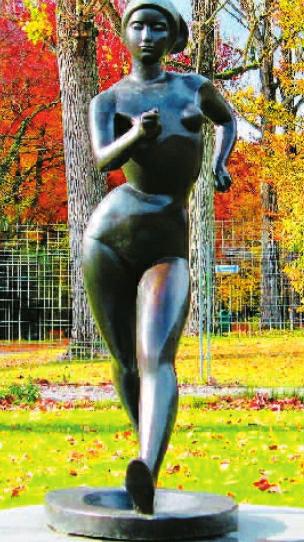

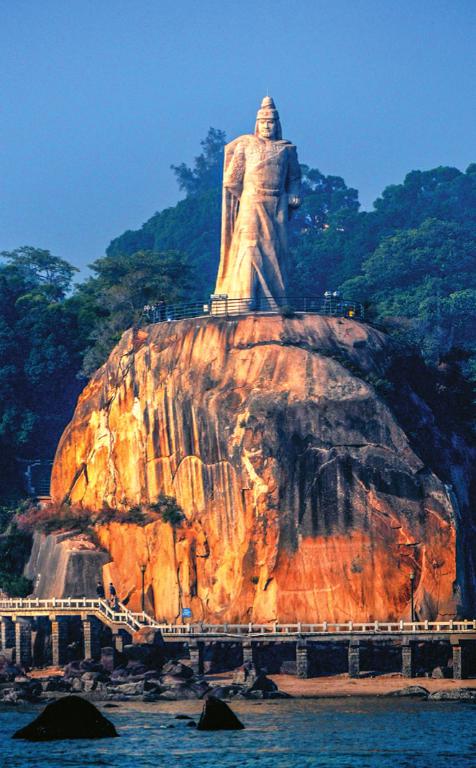

一、城市雕塑要注意与客观环境的协调。从雕塑的物质形态和视觉审美方面来讲,雕塑作品的质地、光色、形体、材质、尺寸、方位等因素都会成为是否与客观环境相协调的关键点。城市雕塑与其他艺术形态最大的不同是,它的建成会对城市的文化生态带来强制性和持久性的影响。由于道路、广场、车站、码头、戏院、公园、绿地、政府机关、纪念地、游览区、陵墓、桥梁、交通干线、社区,以及商场、宾馆等不同城市功能性空間的划分,会导致雕塑艺术文化功能的多样性,从而出现纪念性、主题性、装饰性、标志性、陈设性,以及功能性等不同文化价值的雕塑组群。所以,城市雕塑要考虑到其所处城市空间的客观环境,是在草坪之上,还是在河海之滨、是在大厦之间,还是在林木之中,这些自然与社会环境都会给雕塑创作提出值得思考的问题(图3)。

二、城市雕塑要注意与人文环境相协调。城市雕塑所体现的是公共文化中关于物质的、社会的、历史的和政治的需求。当然,城市文化空间的生成是多方面的,公共雕塑艺术只是其文化空间的生态现象之一,但雕塑艺术的实体性、永久性和公众性等特点决定了它在公共审美中的重要性。一组雕塑,不仅仅是城市广场的一个装饰点缀,一个地域文化的标志,一个城市缓解交通压力的纽点,它更是一个城市公民审美层次的标尺,一个城市文化高度与特征的体现。因为城市空间文化功能的多元性,雕塑作品可能要体现区域环境中人文审美的历史性、区域性、时代性等特征。雕塑艺术的三维特征使其具有更加明确的空间意义,相对于二维的平面艺术来讲,会具有更加强烈和永固性的公共价值。总的来讲,雕塑作品体量上的区别,以及与其它造物形态之间文化功能的关系,决定了它本身文化空间的差异性。雕塑艺术对于社会文化空间的意义具有历史性、民族性和时代性的特征,雕塑艺术品文化功能的拓展是通过其文化空间来展现与完善的,丰富多元的城市文化要求雕塑品在创作的过程中对于自然环境、公共空间和雕塑与人的群体生活方式和行为予以关注(图4)。这些雕塑会在开放的公共空间里,成为极其醒目的文化标志,有些好的雕塑艺术品甚至会成为一座城市的文化名片,比如纽约的《自由女神》、丹麦的《海的女儿》等便是雕塑审美对于城市文化空间价值的最大体现。endprint

三、城市雕塑要注意与公众行为方式之间的关系。现代雕塑与传统雕塑在文化职能方面最大的区别就在于其教化功能的淡化,而更多尊重公众的主体审美,更倾向于精神娱乐化,这也是当代城市文化转型的主要特征之一。二十世纪中期以后,特别是在民主社会,艺术与生活之间的藩篱被打破,很多精英文化以大众娱乐的方式介入日常生活,人们对于雕塑的审美态度不仅仅只是远观式的欣赏,在很多文化区域或旅游空间中的城市雕塑更加注重与公众之间的互动与亲和性。因为近距离的嬉玩与触摸,使城市文化空间的内容更加活跃,也使人们对于城市历史与文化有了更为直接的情感,形成了新的城市文化景观。比如韩国策划建立的《性爱公园》以及近几年来在我国旅游区域和商业街区所出现的人文雕塑,往往成为一个城市时代文化的鲜明特征(图5)。

二

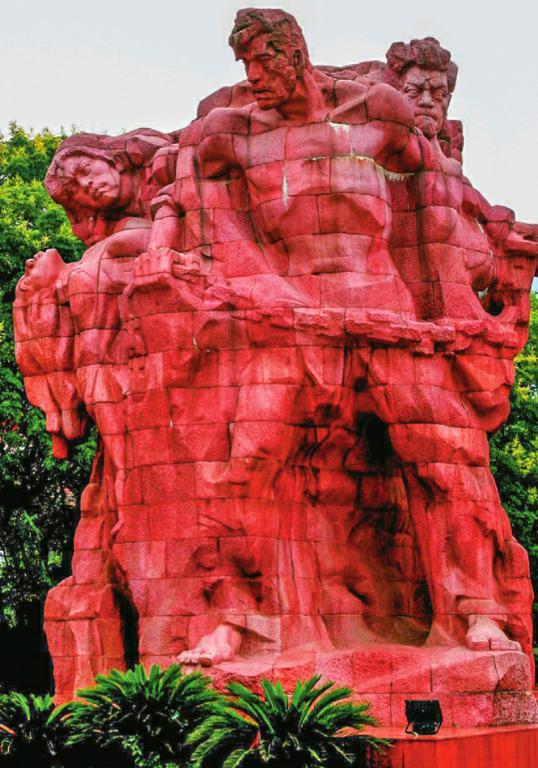

就公共雕塑、城市空间、地域文化和历史传统之间的关系,笔者想举出一例略作阐述。西安市西郊矗立着一座大型公共雕塑品——《丝绸之路》(图6),这是西安美术学院马改户教授于1984年至1987年间创作的。它不仅是西安市第一座大型城市雕塑作品,也是目前最具标志性的城市雕塑。该群雕总长50米,高7米,宽3米,总用料350余立方,由760余块花岗岩石组成。该雕塑以群像的方式表现了胡汉商人进行丝绸、瓷器、茶叶、铁器等物资交流的历史情景。

《丝绸之路》之所以受到业内及百姓的一致好评,除了其题材内容与西安这座古城的紧密契合之外,颇具中国传统审美韵致的艺术表现手法更是该作品被认可的内在原因。笔者认为,该作品的艺术特点基本表现为以下几点:一、地域历史与城市文化相契合。西安作为汉唐时期的都城,具有深厚的历史积淀和象征意义,丝绸之路更是跨越历史节点的文化标符,它属于西安这座古城,也属于整个中华历史。因此,该作品不论对于当代的西安城市空间的内向性而言,还是作为历史自豪对于中国民众的外部认同而言,都具有较强的一致性。二、尊重材质的天然和地缘性特征。该雕塑采用花岗岩石材制成,与相距不远且闻名遐迩的霍去病墓石刻材质相同,该石材来自秦岭,因此具有历史文化和地缘上的双重意义,同时,其砂岩的外表质感也与沙漠具有天然性的视觉通感,有利于强化主题,使观者产生联想。三、将现代城市雕塑的功能与传统审美相契合。该作品将叙事性特征与瞬间审美相结合,将视觉审美和心理认知相融合,温和大气而不失细腻。四、在表现手法上汲取传统雕塑语言,具有中国意味。该群雕规模宏大,因而很注重整体感,轮廓简洁,细节克制,非常注意人工与自然石材之间的关系,含蓄内敛,张力强悍。对形体的塑造“点到为止”,并通过线刻、浮雕与圆雕恰当结合的方式来概括性地表现对象,给观者留下充分的想象余地。此外,该群雕不仅注重人物组合的关系和节奏感,也非常注意控制其视觉呈现的“度”,群雕下部,尽量做到统一,保持石材的原味,上部則适当对人物进行刻画。这是对汉代石刻审美特征的转化,将写实主义的手法与传统意象观做了很好的融合。如果说该作有什么遗憾的话,就是其所放置的环境已越来越影响到了雕塑的综合美感,城市空间过于狭仄和喧闹。如果该作被放置于平阔而幽静的绿地公园内,其审美效果自然会更好。

三

从另一角度而言,当代雕塑的影响因素主要体现在社会接纳水准、艺术的民主化倾向、公众参与性倾向和现代建筑的发展语境(图7)。由于我国在历史上就缺乏对城市文化空间和雕塑艺术之间认可的传统,再加上近些年来城市建设中急功近利、忘乎所以的冒进思维,在日益迅速扩张的城市建设运动中,自然就使大多的城市雕塑变成一种快餐文化,缺乏对于城市文化和公共文化的尊重。根据近年来的城市雕塑调查显示,公众对城市雕塑的满意率偏低,大量粗制滥造的雕塑垃圾还在不断地被复制,成为城市文化建设的隐患之一。笔者多年从事架上雕塑创作和城市雕塑设计,对于我国目前人所共知的城市雕塑现状感同身受,但也深陷其中,提出问题或许不难,难的是能够使这些问题得以纠正与克服,使我们的城市雕塑走上健康的发展之路,使作为主体地位的城市文化得到提升。笔者就眼下我国城市雕塑所存在的问题归结如下:

一、单调的城市发展模式严重制约雕塑的生态空间与艺术形式。工业经济的发展带来城市规模的迅速扩张,而扩展速度所导致的激进思想和浮夸行为,以及由此所产生的负面结果已经在很多环节中表现了出来。另一方面,工业化冰冷、僵硬、缺乏人文意识的文化模式,使其用单一的手法对待任何问题,从而导致对于文化个性的不尊重。大量几何化造型的所谓抽象雕塑在近二十年来几乎达到泛滥的程度,这些所谓代表现代工业文明昂扬姿态的雕塑并不注意与自然环境或城市环境的协调关系,在审美关系上缺乏与观者的情感共鸣,使其城市文化职能呈现出莫名其妙的单调。

二、不完善的城市建设机制严重影响城市雕塑的艺术质量与审美水准。城市雕塑作为城市建设的一部分,很大程度上取决于政府的决策行为与意志,而作为城市建设的公共性原则,这种权利应该部分交由民主的法律机制来进行,以体现城市建设的民族性、公开性与公共性。但现阶段,这种政府的意志在一定程度上往往会转化成为长官的个人权利,导致长官意志化、竞标机制的暗箱操作等专制程序。很多城市雕塑的上马,背后所掩盖的其实是大量政绩的浮夸满足以及权钱交易。endprint

三、缺乏合理、有效的评价机制和批评意识。作为城市建设的主体建筑设计来讲,在工程的实施过程中有很多可以量化的审计与评价标准,而作为缺乏具体使用功能的雕塑品来讲,它对于城市文化空间的现实作用并不能依据具体的数据体现出来。这种弹性就造成了评价标准的不一致,从而在市场经济的环节中造成混乱,在一定程度上影响现代城市雕塑的创作活动,使其趋于平庸化。

四、缺乏對雕塑艺术与城市空间,以及公众审美心理的深度思考。相对于西方社会,我国缺少把雕塑作为城市公众文化建设的历史,因而在雕塑品的外向型文化功能上就存在一定差异,在雕塑品与城市自然环境和文化空间的设计上缺乏历史经验的积累。很多雕塑家富有架上雕塑的创作经验,但由于缺乏完善的市场衔接机制,使架上创作与城市雕塑之间缺乏有效结合。这就造成了艺术性较强的作品与城市空间的隔膜感,反过来讲,我国现阶段城市建设中所导致的单一化城市背景,也为雕塑家进行创作,提出了现实的难题:在技术层面上,雕塑与其所处的环境缺乏有机结合;在社会层面上,城市雕塑还不具备公共性质。

五、把城市雕塑看作行活、副业的思维成为众多雕塑家约定俗成的集体意识。城市建设中迅速扩张的现实导致了城市雕塑单一化、符号化的快餐文化特征,使其艺术审美大打折扣,再加上竞标机制中潜规则的普遍存在,长官个人意志对于艺术创作的钳制,使大多雕塑家对于城市雕塑缺乏文化认可和情感投入,往往把更多的精力投放到架上雕塑的创作中,以期通过美术展览和其它学术渠道获得艺术资格的认可,从而轻视城市雕塑的创作,多把城市雕塑视作获利的渠道,以至于逐层承包,从中盘利,从而导致城市雕塑艺术质量的下滑。

公共艺术的发展,使越来越多的架上雕塑摆脱了展示台的束缚,城市作为一个时代政治、经济和文化的集体凝结,其文化的典范意义是十分重要的。作为分布于各个城市空间里的雕塑来讲,对于城市文化的形成、宣传起着现实的作用,城市雕塑的公共性在某种程度上代表着一座城市、一个国家文化建设的先进性与完善性,这种公共性背后所折射的,是一个社会的政治机制、经济体制与文化态度。而这些因素会被城市文化空间中的诸多环节外化和扩大化,并集中形成一个时代的文化特征。所以,我们要力求在城市建设的过程中,珍视城市雕塑的创作的公共原则,不断完善城市文化建设,为公众的生活提供良好的物质和精神保证(图8、9、10)。

参考文献:

[1] 哈贝马斯.公共领域的结构转型[M].曹卫东译,上海:学林出版社,1999.

[2]王受之.世界当代艺术史[M].北京:中国青年出版社,2005.

[3]梁思成.中国雕塑史[M].北京:百花文艺出版社,1997.

[4]翁剑青.城市公共艺术[M].南京:东南大学出版社,2004.

[5] 胡春明. 城雕:呼唤精品,拒绝垃圾[N]. 中国建设报,2005-2-24.

[6]陈为邦. 讲求实际,力戒浮躁——从城市雕塑谈起[J].上海: 上海城市管理职业技术学院学报,2006(2).endprint