机采棉最佳种植密度研究

2017-11-13阿山·哈布旦

阿山·哈布旦

摘要 为了探索和研究分析机采棉新陆早42号棉花品种的种植密度,通过试验确定最适宜的栽培密度。结果表明,实际种植密度在21.990 0万~26.820 0万株/hm2范围之内随着密度的增加产量呈下降趋势,产量幅度为1 738.64~2 187.50 kg/hm2。其中,产量最高的处理为实际留苗21.990 0万株/hm2,折合产皮棉2 187.5 kg/hm2,产量第2~5位的处理分别为实际留苗23.580 0万、26.820 0万、25.285 5万、22.956 0万株/hm2,较对照留苗21.990 0万株/hm2分别减产11.43%、12.21%、18.44%、20.52%,方差分析结果表明,处理间无显著差异,说明随密度的增加,籽皮棉产量、铃重、衣分相应的减少,各生育期相应的推迟。因此,结合本地区的光热资源及现有的种植模式,从整体种植效益、产量、产量结构上看,新陆早42号棉花品种机采棉栽培的实际密度控制在21.990 0万株/hm2时,可增加棉花的产量,获得最高的经济效益。

关键词 机采棉;最佳种植密度;皮棉产量;性状

中图分类号 S562 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2017)20-0008-01

为探索出机采棉新陆早42号棉花品种的种植密度,特进行了本试验。现将试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 试验概况

试验在新疆精河县茫丁乡膜下滴灌棉田进行。供试棉花品种为新陆早42号。

1.2 试验设计

试验共设5个处理,分别为定苗密度21.990 0万(CK)、23.580 0万、25.285 5万、26.820 0万、22.956 0万株/hm2。3次重复,随机区组排列[1-3],小区面积为17.6 m2,试验总净面积为264 m2。试验田四周设置保护行;行株距配置30 cm+45 cm+30 cm,膜间距55 cm,株距为10 cm。

1.3 试验实施

前茬为棉花,棉花收获后施用磷酸二铵225 kg/hm2、尿素120 kg/hm2、钾肥75 kg/hm2,残膜回收率100%,秸秆清理后秋翻耙地达待播状态。6月28日滴入尿素75 kg/hm2,7月2日滴入尿素105 kg/hm2,以提高棉花的抗旱和早衰能力,7月25日滴入尿素150 kg/hm2。

耙地前用喷施氟乐灵1.8 kg/hm2。4月20日按种子量0.3%的卫福进行种子处理,4月18日机械铺膜等作业一次完成,4月20日播种,播种方式为干播湿出,4月25日滴水,采用膜下滴灌,5月5日开始出苗,5月10日进入出苗期,5月11日进行定苗。

5月28日进行第1次人工中耕。4月29日滴水,5月28日用缩节胺22.5 g/hm2进行第1次化控,6月2日用缩节胺30 g/hm2进行第2次化控,6月28日滴头水,7月2日滴第2次水,7月25日滴入第3次水,打顶后用缩节胺75 g/hm2进行第3次化控,目的是促进横向生长、控制无效花蕾,7月27日滴入第4次水,8月15日滴入第5次水,9月13日进行测产[4-6]。7月1日每株果枝数达到7~9台时进行打顶,株高控制为65 cm。

2 结果与分析

2.1 产量

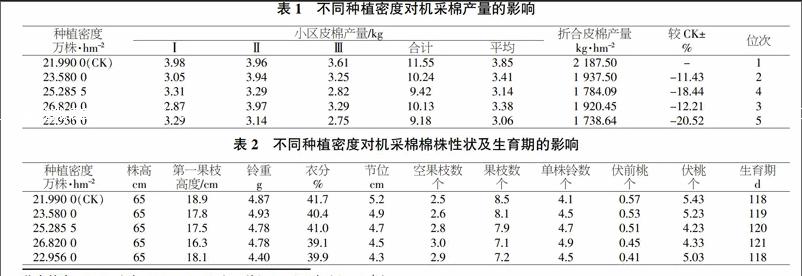

试验结果表明,皮棉产量1 738.64~2 187.50 kg/hm2,其中产量最高的处理为实际留苗21.990 0万株/hm2,折合皮棉2 187.50 kg/hm2,产量第2~5位的处理分别为实际留苗23.580 0万、26.820 0万、25.285 5万、22.956 0万株/hm2,分别较实际留苗21.990 0万株/hm2(CK)减产250.00、267.05、403.41、448.86 kg/hm2,减产率分别为11.43%、12.21%、18.44%、20.52%(表1)。方差分析结果表明,处理间无显著差异。

2.2 棉株性状及产量

从表2可知,实际留苗21.990 0万株/hm2的处理棉株果枝数8.5个,单株铃数4.1个,伏前桃0.57个,伏桃5.43个,生育期118 d。实际留苗21.990 0万株/hm2处理伏前桃较实际留苗23.580 0万、25.285 5万、26.820 0万、22.956 0万株/hm2处理分别多0.04、0.06、0.12、0.16个,伏桃较实际留苗23.580 0万、25.285 5万、26.820 0万、22.956 0万株/hm2处理分别多0.2、1.2、1.1、0.4个,生育期较实际留苗23.580 0万、25.285 5万、26.820 0万、22.956 0万株/hm2处理早熟1~3 d。

3 结论

试验结果表明,实际密度在21.990 0万~22.956 0万株/hm2范围之内随着密度的增加产量呈下降趋势,产量幅度为1 738.64~2 187.50 kg/hm2,其中产量最高的处理为实际留苗21.990 0万株/hm2处理,折合产皮棉2 187.50 kg/hm2,实际留苗21.990 0万株/hm2处理分别较实际留苗23.580 0万、25.285 5万、26.820 0万、22.956 0万株/hm2处理减产11.43%、12.21%、18.44%、20.52%。方差分析结果表明,处理间无显著差异。说明随密度的增加,籽皮棉产量、铃重、衣分相应减少,各生育期相应推迟。结合本地区的光热资源及现有种植模式,从整体种植效益、产量、产量构成因素等方面看,新陆早42号机采棉栽培的实际密度控制在21.990 0万株/hm2时,可增加棉花的产量,获得最高的经济效益。

4 参考文献

[1] 李永旗,崔爱花,张丽娟,等.赣北机采棉适宜的播期与密度研究[J].棉花科学,2016,38(2):27-31.

[2] 廖凯,高振江,孙巍,等.农艺条件对机采棉品质的影响分析[J].中國棉花,2014,41(11):16-20.

[3] 尹国,张玉娟,韩秋成,等.浅析发展机采棉存在的几个问题和对策[J].棉花科学,2015,37(1):10-12.

[4] 梁存彦,魏天福,潘晓艳,等.机采棉种植模式不同密度化控配套措施试验总结[J].农业科技与信息,2015(18):73-74.

[5] 杨长琴,张国伟,刘瑞显.种植密度与缩节胺(DPC)对麦后直播机采棉产量和品质的影响[J]. 江苏农业学报,2016,32(6):1288-1293.

[6] 魏霞,张松林,任樱,等.不同种植密度对机采棉采净率及产量的影响[J].新疆农垦科技,2014,37(2):8-9.endprint