孔碧霞宴

——陆文夫与美食文化(十三)

2017-11-09高建国

◎ 高建国

江南味道

孔碧霞宴

——陆文夫与美食文化(十三)

◎ 高建国

1 986年,常州举办“金梭笔会”,邀请陆文夫讲课。有人提问,“《美食家》上面的菜,你是否都尝过?”陆文夫说,小说里的美食,全是虚构的。“你们别以为《美食家》上面有多少菜,那你们上当啦!那最后一个大套菜,也是虚构的。现在饭店据说倒试验出来了。”(陆林深《龙城记忆1986年的那次笔会》)陆文夫所言,后来得到证实。《美食家》问世后,轰动全国。小说中的各种美食,引发读者好奇心,复制者不乏其人。厨师复制古宴,或小说美食,并不稀奇。“红楼梦宴”“金瓶梅宴”,包括传说中的“姑苏第一宴”“芸娘宴”,均已重现。但复制当代小说虚构的菜肴,似不多见。本章就讲一讲,《美食家》里的“孔碧霞宴”在苏州的复制。这在苏州烹饪史上,也算一桩盛事。

2008年4月2日·苏州得月楼“美食家——追忆陆文夫尝过的滋味”

复制《美食家》宴席,是纪念为了陆文夫先生。举办这样的活动,第一次是2008年4月2日,在苏州得月楼,取名“美食家——追忆陆文夫尝过的滋味”。主办单位:《天下美食》、《苏州杂志》、苏州烹饪协会。美食作家沈宏非说:活动的头一天,“请到了一批陆文夫先生生前最爱的苏州名厨,举办了名为‘追忆陆文夫尝过的滋味’的纪念活动。次日,由叶放先生监制,又请苏州‘礼耕堂’的厨师首次把小说《美食家》里最精彩的篇章——孔碧霞私房菜,活色生香地呈现出来。籍由这一次的味觉追忆,我们期望能将陆老生前‘爱吃’的菜和‘想吃’的菜尽可能完整地呈现给各位喜爱《美食家》的读者,并以此告慰‘陆苏州’在天之灵”(沈宏非《追忆陆文夫尝过的滋味》)。沈宏非将《美食家》菜肴,取名“孔碧霞私房菜”。在小说中,那桌吊足了读者胃口的筵席,就是由孔碧霞烧制出来的。所以,也有人称之“孔碧霞宴”。

活动的创意,来自作家陶文瑜。他说,“八年前的这个时候,我和《天下美食》主编沈宏非说起老陆(陆文夫),我们商量着把老陆生前交往过的厨师请到一起,由他们烧一两道老陆偏爱的菜,大家边吃边谈,这是一种很好的纪念。我们把这个想法和苏州烹饪协会会长华永根先生一说,他十分赞赏并且大力支持,说‘得月楼’是老陆生前常去的地方,要不就放在得月楼吧。华永根说,我们耍为这个活动起个名字,我想了想,要不叫美食家——陆文夫尝过的滋味。沈宏非说,加上追忆吧”(陶文瑜《想起陆老师》)。沈宏非认为,陆文夫写出《美食家》,意义非凡。“不仅给现代汉语带来了‘美食家’这一新名词,而且,25年来,越来越多的男女以陆文夫在小说里所虚构的‘美食家’的名义,真实地出现在我们的日常生活中”(沈宏非《追忆陆文夫尝过的滋味》)。所以,开展陆文夫纪念活动,很有必要。

第一天的活动,是嘉宾座谈。《苏州年鉴》记载:“4月2日,为纪念国内文坛著名作家、原中国文联副主席陆文夫先生逝世3周年,由苏州市烹饪协会牵头,与苏州杂志社、上海‘天下美食’杂志社、苏州得月楼餐饮有限公司共同组织,在太监弄得月楼举办了‘美食家——追忆陆文夫尝过的滋味’座谈会。苏、沪两地媒体代表,苏州烹饪界知名人士,中国烹饪大师刘学家及其弟子,社会知名人士及美食家等30多人参加了座谈会。期间,上海‘天下美食’杂志、苏州杂志、苏州餐饮杂志都对此次活动作了报道,对弘扬苏州饮食文化,重振苏帮菜辉煌产生了较大的影响。”举办活动的环境,十分优雅。“八幅贴金装饰屏,copy(复制)了唐宋明清四朝‘宋高宗、明太祖、明世宗、宋太祖、明宣宗、明神宗、唐太宗、清高宗’八帝真迹的‘养生、知道、笃信、谦成、有余、人心、秋香、通惠’十六箴言,金碧辉煌的包厢内南北放置了两张大圆桌,在进门右侧特设了供摄影用的桌子,两盏以前在照相馆看到过的柔柔大灯侍立两侧”(蒋洪《纪念陆文夫》)。

第二天内容,品尝《美食家》菜肴。美食作家蒋洪说:“《天下美食》《苏州杂志》等刊记者到场见证记录,我与张自强及83岁高龄的‘松鼠鳜鱼’创始人刘学家大师和同为中国烹饪大师的林金洪、朱龙祥、董嘉荣、毕建民、刘锡安等人同席。”(蒋洪《纪念陆文夫》)说明这次活动,以苏沪两地,烹饪媒体行业人员为主。蒋洪介绍,“宴席在苏州烹饪协会华永根会长介绍了到场嘉宾后开始,先‘尝’菜的是《天下美食》杂志社的专业相机,本人随身的卡片机实在也沉不住气,不时地记录按序端上餐桌的菜肴。”参加这样的活动,自然会联想《美食家》。蒋洪说:“纪念的地点设在苏州得月楼餐馆,得月楼并没有在陆先生《美食家》里出现,不知是否就是高经理工作的单位?”又说,“除门面外,根本找不到与脑海中可以对应的得月楼影子,在保留了苏州园林式江南元素后,得月楼似乎变得更大气,更现代”(蒋洪《纪念陆文夫》)。上桌菜肴有:四三拼、开胃四小碟、清溜虾仁、火夹鳜鱼、油爆河虾、蜜汁火方、蟹粉豆腐、糟溜鱼片、鸡油菜心、黄焖河鳗、香干炒马兰头、饼子野鸭、盒子酥、枣泥拉糕、刀鱼馄饨。品尝之后,大家赞叹不已,有惊艳之感。蒋洪说:“真是开了眼界、饱了口福。此时心境应了陆先生《美食家》中的‘口福不浅’章节中高小庭的那番心思‘我真想连碗都吃下去’。”(蒋洪《纪念陆文夫》)他还为桌上的菜肴、参加活动的烹饪大师,拍了照片,写成博客。感慨道:“陆先生不是地道的苏州人,但对苏州文化的传承恐怕做得比苏州人还苏州人,从《美食家》可窥见一斑。”他说,“《美食家》应该成为餐饮工作者,特别是想上进厨师们的圣经!”此话道出活动的意义。

2010年6月28日·苏州半园“品鉴陆文夫品尝过的味道”

前面得月楼的活动,是一个序曲。两年后的苏州半园,2010年6月28日,又开展“品鉴陆文夫品尝过的味道”活动,才是正规演出。《苏州日报》披露,“这次吃客为一花(华永根)二叶(叶放、叶正亭)和陶文瑜、常新、朱巍,有烹饪家、作家、画家、经理及北京、上海、本地几位媒体女子。被华永根称为‘接过雷锋的枪,接过陆文夫的旗’的苏州杂志社副主编‘陶老师’,即兴作诗‘聚散两依依,吃喝一家亲’,却在请柬兼菜单上题道:‘三鸭行必有你喫’。套用了‘三人行必有我师’,真是个吃客不离吃字”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。

参加这样的活动,总会有些意外。美食作家叶正亭说,“接到一张请柬,上面印有陆文夫先生的画像和陆老生前的签名,内容是:品鉴陆文夫品尝过的味道。地点是白塔东路平江府酒店半园内,邀请人是苏州市烹饪协会、苏州烹饪大师工作室……这请柬一来,让我一振,哦,烹饪大师们这半年来一直在潜心研究陆文夫呢!研究陆老的经典小说《美食家》里的菜肴,然后进行尝试复原。不过,我以为,陆老在小说里写到的菜,未必是他亲口品尝过的,文学创作嘛,小说家从来都是具有想象力的。这就难为了苏州的烹饪大师们了”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)。《苏州日报》也说,“华永根还一直念念不忘的是陆文夫笔下的美食,再现传说中的‘孔碧霞宴’,品鉴陆文夫品尝过的味道……孔碧霞花了几天工夫准备的‘便宴’。现在由苏州市烹饪协会与苏州烹饪大师工作室来再现,怎么看都蛮有意思的”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。华永根为何有此雅兴?因为,他“数十年来,一直致力于苏帮菜的振兴工作,其本人也被北京、上海媒体称为‘苏州一道菜’。缘于2009年1月苏帮菜泰斗们年夜饭上的话题,苏州市烹饪协会、苏州烹饪大师工作室与得月楼合作,成功地推出了‘苏州味道——春夏秋冬四季宴’。吃到‘阿爹菜’,恢复古法菜,春华秋实,时令滋补,‘春满人间’‘湖塘月色’‘秋声秋实’‘咏梅’为主题的四季之宴,为苏帮菜传世留下了珍贵的资料”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。复制“孔碧霞宴”,也是他振兴苏菜的一次实验。

6月28日,苏州的梅雨季节。这个时间,与小说中朱自冶请柬上的月日,完全一致。可见在细节上,这次活动更接近小说原著。事后的宣传,也比上次生动。前者以美食图片为主,后者图文并茂,记载更详细。叶正亭说:“被邀请参加品鉴‘陆文夫品尝过的味道’的人大多是有任务的,除了文字表达、照片记录之外,还得提提意见,帮助提高。”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)为此,《苏州日报》记者陈晓雯,发表了长篇通讯;美食作家叶正亭,撰写了实录文章。这两篇文字,让这次活动,在苏州文化史册上,留下了鲜活印记。活动的主题,仍是复制《美食家》筵席。但“追忆”,改成了“品鉴”,更接近美食主体。“品”的内容,主要有三:一是美食场景的视觉环境;二是美食品尝的动态程序;三是美食复制的菜肴水平。下面分别说一说。

(一)美食场景的视觉环境。视觉的最大亮点,是环境,放在苏州半园。与孔碧霞的园林庭院,颇为相似。陈晓雯介绍,“北半园,清乾隆年间沈奕所建,一个隐在城北白塔东路现平江府内的小园林,与仓米巷的南半园相映衬,亭台楼阁,只因当年园主‘知足而不求齐全,甘守其半’,遂名‘半园’”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。苏州的两座“半园”,叶正亭最熟悉。他说,“南半园在大石头巷,十多年前还是苏州第三光学仪器厂,我太太曾在那儿工作,我女儿也在那儿上过托儿所,当时,南半园大半景点被毁,只保留了一间花篮厅,还有一间老房子就做了托儿所。北半园在苏州动物园附近,三十年前归苏州织带厂使用,我父亲便是在那厂里工作的,‘文革’时期,我父亲下放车间劳动时,曾在破败的北半园里上班。有一次天下长脚雨,母亲让我去给父亲送把伞,我便有机会第一次走进北半园,留下很深印象,半园的特点是所有建筑都是一半,比如半亭、半桥、半廊、半厅等”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)。

以上是建筑,下面说庭院。小说《美食家》写道:“我跟着孔碧霞往前走,一个幽雅而紧凑的庭院展现在面前。树木花草竹石都排列在一个半亩方塘的三边,一顶石桥穿过方塘,通向三间面水轩。在当年,这里可能是那位政客兼教授的书房,明亮宽敞,临水是一排落地的长窗。所有的长窗都大开着。可以看得清楚,大圆桌放在东首,各界人士暂时都坐在西头。”(陆文夫《美食家》)现实中的半园,并没有气派的“半亩方塘”,但一泓池水少不了。叶正亭的印象:“正是梅雨时季,新修复的苏州北半园因为有雨显得愈加妩媚,中间是水池,两边有曲廓,水榭里演唱着昆曲和评弹。”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)陈晓雯描述,“透过格花窗,水榭里,幽幽传来白衣女怀抱琵琶一曲《春江花月夜》,时而‘杜丽娘’粉衫抚扇吟唱‘最是那姹紫嫣红……’淅淅沥沥的梅雨,时密时疏,在屋檐凝为水滴,似珍珠帘,一时恍惚,‘奢靡’在这午后……”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)现实与小说,意境上相似。但半园多了一曲,悠扬缠绵的昆腔,琵琶丁冬的评弹。

《美食家》的视觉环境,也包括美女。小说写迎宾的女主人:“孔碧霞年轻的时候打扮惯了,也可能是由于登过台的关系,所以举手投足、顾盼摆扭等等都讲究个形体美。”“她在当年的社交界是个极其有名的姨太太,会唱戏,会烧菜,还会画几笔兰花什么的。二十多年间她家的庭院里名流云集,两桌麻将让八个男人消遣,一桌酒席由她来作精彩的表演。她家有一个高级的厨娘,这高级的厨娘也只能当她的下手!”(陆文夫《美食家》)只可惜,现实中的半园,缺少这道风景。所以,席间“有北京MM问,现在的苏州女人也会像孔碧霞那样将菜烧得如此极致吗?华永根笑道,恐怕只有在陆文夫的字里行间去体味了。他也一直在想找个类似能烧精致苏帮菜的女子做‘孔碧霞’,甚至委托管理半园的胥城大厦朱巍总经理能否代培养一位,让‘孔碧霞’在观前街后弄堂一老宅——烹饪大师工作室,经常做‘独桌宴’呢”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。虽是如此,远水不解近渴。但愿下次活动,能够实现。

(二)美食品尝的动态程序。在《美食家》宴席里,上菜时的美妙动态,如同梦幻场景。陆文夫写道:朱自冶“把头向窗外一伸,高喊:‘上菜啦!’随着这一声叫喊,大家的眼睛都看往池塘的南面,自古君子远庖厨也,厨房和书房隔着一池碧水。电影开幕了:孔碧霞的女儿,那个十分标致的姑娘手捧托盘,隐约出现在竹木之间,几隐几现便到了石板桥的桥头。她步态轻盈,婀娜多姿,桥上的人,水中的影,手中的盘,盘中的菜,一阵轻风似的向吃客们飘来,象现代仙女从月宫饭店中翩跹而来!该死的朱自冶竟然导演出这么个美妙的镜头,即使那托盘中是装的一盆窝窝头,你也会以为那窝窝头是来自仿膳,慈禧太后吃过的!”(陆文夫《美食家》)这样的场景,古今小说难觅。研究者说它,“色、香、味俱全,餐具精致考究,就连上菜的一幕也如电影般,由孔碧霞标致的女儿在竹林石桥中蹁跹而来。这段文字精致秀雅,苏州的宴席如同一幅岁月静好的油画,在作者笔下大放异彩。视觉美(色彩对比及席面布置)、工艺美(造型、刀工)和环境美(庭院建筑及上菜方式)色色俱全”(王冰《谈陆文夫〈美食家〉之审美》)。

半园的“孔碧霞宴”,也复制了这一形态。“朱漆大门,水榭,一步桥,回廊,假山水池树影,一提着红灯笼的妙龄女子,白底红玫瑰旗袍的身影,几隐几现,紧跟着白衫青年托盘或提篮,伴着评弹琵琶声,一路过来,仿佛先让你看一眼似的,从知足轩门前晃过,转眼从边门步入轩内:玛瑙鲜虾斗、雪花滑鸡球、天下第一菜、菊花糟鱼片、藕粉鸡头米、桂花桔圆子……一只只色香味俱全的菜点端上桌来。一场名为‘品鉴陆文夫品尝过的味道’主题宴,便在梅子时雨中,在情、景、声、食相融中徐徐展开”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。叶正亭说,“这仿佛是个电影脚本,在姑苏任何一个园林里完全都是能够再现的。北半园里,一个身穿淡色旗袍的女孩在前面领路,手里提了一只小巧的红灯笼,后面是拎着提盘篮的男服务生,沿着曲廊,一道菜一道菜地送到主厅。人在款款走,如在画中行”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)。道出了苏州特色,这也是园林城市的最大福利。能够看到这一情景,吃客是有福的。未曾品佳肴,心中已酣醉。

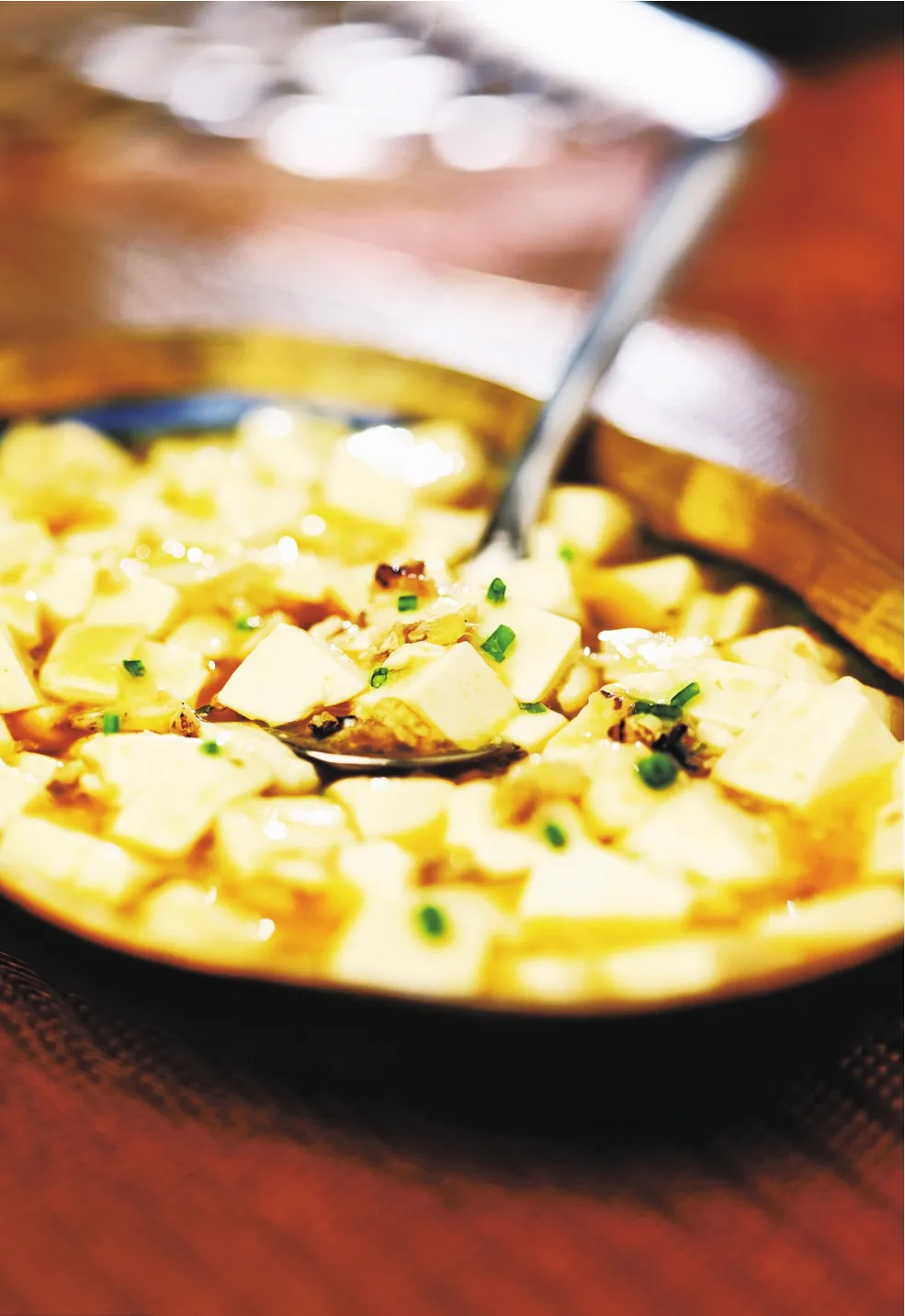

(三)美食复制的菜肴水平。“孔碧霞宴”的核心,是菜肴本身。陈晓雯说,“十二围碟与主盆‘争艳’,八菜一汤,五道点心,青豌豆米饭加时令拼水果,由8位大厨将文字化为现实版的‘孔碧霞宴’便在‘花’丛中开始了”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。下面就来看看,这些“惊世美艳”的菜肴。

先说冷盘。《美食家》写的冷盘,有花一样的美感:“桌子上没有花,十二只冷盆就是十二朵鲜花,红黄蓝白,五彩缤纷。凤尾虾、南腿片,毛豆青菽、白斩鸡,这些菜的本身都是有颜色的熏青鱼,五香牛肉,虾子鲞鱼等等颜色不太鲜艳,便用各色蔬果镶在周围,有鲜红的山楂,有碧绿的青梅。那虾子鲞鱼照理是不上酒席的,可是这种名贵的苏州特产已经多年不见,摆出来是很稀罕的。那孔碧霞也独具匠心,在虾子鲞鱼的周围配上了雪白的嫩藕片,一方面为了好看,一方面也因为虾子鲞鱼太咸,吃了藕片可以冲淡些”(陆文夫《美食家》)。半园复制的冷盘,有异曲同工之妙:“同样是十二围碟,同样十二只雪白瓷盆里盛开着十二朵鲜花,印象最深的是一大一小两朵白色的月季花,造型逼真、立体感强,但大家猜不透是何原料,有人猜是萝卜皮,有人猜是豆制品,最后一尝,原来是白斩鸡片。一朵粉色的绣球花也是惟妙惟肖。用切得很薄的藕片,浸过蓝莓野果汁之类的天然色汁,一片一片圈成喇叭筒状再堆积成一个球形。我想做这批花卉造型的大师们对鲜花也是有过细致观察和研究的。雪莲花的原材料是绿豆芽,将绿豆芽掐头斩尾,淖熟了在盆中一根一根排齐,堆砌成天山的雪莲花,妙在中间嵌了几根红、黄、绿色的辣椒丝。我感觉像是雨后七色的彩虹。茭白雕出的白兰花,去年‘夏之宴’见识过,这次在每朵白兰花的根部套了一节青葱,达到了以假乱真的程度。同桌的北京、上海朋友看了又看,筷子夹起来半天还是不忍心往嘴里送。凤尾虾组成的菊花也是我第一次见。冷盆里的盐水带籽虾都去了头,虾颈部成为一个截面,将其立于盆中,躬身弯背的虾就好像是喜欢把头埋在地里的鸵鸟,如是,展示的是虾子凤尾的美丽。无数美丽的籽虾组成了一朵花瓣四溅的菊花”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)。

再说热菜。苏州筵席的头道菜,清炒虾仁居多。小说里的头道菜,“竟然是十只通红的番茄装在雪白的瓷盘里。”众人不解,虾仁改成番茄了?“朱自冶故作镇静,把一只只的西红柿分进各人的碟子里,然后像变戏法似的叫一声‘开!’立即揭去西红柿的上盖:清炒虾仁都装在番茄里!人们兴趣盎然,纷纷揭盖。朱自冶介绍了:‘一般的炒虾仁大家常吃,没啥稀奇。几十年来这炒虾仁除掉在选料与火候上下功夫以外,就再也没有其它的发展。近年来也有用番茄酱炒虾仁的,但那味道太浓,有西菜味。如今把虾仁装在番茄里面,不仅是好看,请大家自品。注意,番茄是只碗,不要连碗都吃下去’”(陆文夫《美食家》)。半园复制的清炒虾仁,内容一样,菜名改为“玛瑙鲜虾斗”,更加雅致。叶正亭说:“自从陆文夫的《美食家》问世以后,苏州各菜馆在上头道热菜炒虾仁时,竞相推出各种创意,在‘器皿’上变幻莫测。这次品鉴雅宴是陆文夫小说描写的再现,我们品尝到的自然是装在番茄里的清炒虾仁。确实是好,番茄中淡淡的酸味与清炒虾仁的鲜味混搭,口感更觉清爽。”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)陈晓雯也感慨,“知道了吧,玛瑙鲜虾斗,可以连番茄‘碗’一起吃掉的哦。据说,这菜还是陆文夫创造发明的呢。现在不少讲究点的饭店也会借鉴做这道菜来提升菜品呢”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)。

半园复制的热菜,与《美食家》基本相似。小说写道,“仙女(小说中端菜的孔碧霞女儿)在石板桥上来回地走着,各种热炒纷纷摆上台面。我记不清楚到底有多少,只知道三只炒菜之后必有一道甜食,甜食已经进了三道:剔心莲子羹,桂花小圆子,藕粉鸡头米。……什么芙蓉鸡片,雪花鸡球,菊花鱼等,我们店里的菜单上都有的。”此外,还写到了“松鼠鳜鱼,蜜汁火腿。”(陆文夫《美食家》)叶正亭说:“根据《美食家》中描写,本次品鉴宴共准备了八道热菜和一只砂锅。八道热菜分别是玛瑙鲜虾斗(清炒虾仁装在番茄里)、雪花滑鸡球(原著中‘芙蓉鸡片’‘雪花鸡球’的合并)、天下第一菜(伴有海参等原料的高汤加盟松脆焦香的饭乳,北方人称锅巴)、菊花糟鱼片(原著上是菊花鱼。品鉴宴将其丰富了,鱼片两吃,一半是菊花鱼,一半是糟溜鱼片)、蜜汁焐火方、四宝素菜扇、芙蓉烩鱼肚、松鼠大鳜鱼。”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)

据说,半园烹制热菜的时候,“与几位烹饪大师反复讨论后,从专业角度来做了一些调整,不重复食材,略作改动更符合配餐原理,比如已有雪花滑鸡球了,原来的芙蓉鸡片改成了芙蓉烩鱼肚,菊花鱼片原与松鼠鳜鱼一样的糖醋味,现前者改为糟鱼与糖醋双味。五道甜食,甜的太多,部分调整为咸味,如水晶钳花包、翡翠小烧卖……”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)陈晓雯感叹,“陆文夫只是寥寥几笔,而大厨们却要琢磨着做出与小说情景美感相符的菜肴。雪花滑鸡球,芙蓉蛋清如同盖,盖着嫩滑鸡丁,以南瓜缀成花瓣,像朵向日葵;四宝素菜扇,蘑菇、青菜、茭白、香菇整齐码得像一把打开的折扇,令人不忍下手;天下第一菜,乾隆皇帝下江南时吃到的三名菜之一,热锅巴浇上三鲜汤,随着‘吱啦’一声,香味随着热气飘出;蜜汁焐火方,令人惊奇地发现上面有字:‘金华火腿’,号称是火腿最好部位,行家说精肉与肥肉一起入口吃,呵呵,其实感觉肥的滋润可口,更好吃。松鼠大鳜鱼是糖醋味,现在人们喜欢吃的番茄司味、橙味松鼠鳜鱼,分别是烹饪大师刘学家、朱龙祥获全国烹饪大赛金奖的创新菜。”(陈晓雯《陆文夫品尝过的味道——半园雨赏“孔碧霞”宴》)

在《美食家》的热菜中,“三套鸭”是高潮。小说中的三套鸭,就是“把一只鸽子塞在鸡肚里,再把鸡塞到鸭肚里,烧好之后看上去是一只整鸭,一只硕大的整鸭趴在船盆里。船盆的四周放着一圈鹌鹑蛋,好像那蛋就是鸽子生出来的”(陆文夫《美食家》)。半园复制的三套鸭,与小说有所不同。“和原著比,品鉴宴稍作改动,第一,船盆被砂锅取代,成为一道汤菜。第二,没有用鸡,而是将鸽子塞进野鸭肚里,再把野鸭塞进太湖麻鸭肚里,更加名副其实‘三套鸭’菜名。”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)

半园上的点心,也符合小说写的程序,“三只炒菜之后必有一道点心”。叶正亭说,孔碧霞“给客人呈现的点心有:剔心莲子羹、桂花小圆子、藕粉鸡头米,还有翡翠包子、水晶烧卖……‘三只炒菜之后必有一道点心’,这是具有操作性的,于是,品鉴宴也按照‘三出一’程序,先后推出了:剔心莲子羹、桂花桔络圆子、藕粉鸡头米、翡翠小烧卖、水晶钳花包五道点心和青豌豆米饭的主食”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)。由此来看,半园复制的筵席,能够最大程度,接近小说原貌。当然也有不足,叶正亭便说:“愚以为,苏州特色的雅席在最后的水果拼盘上还有改进、提高的余地,尽量多用苏州地产小水果或是水生植物,而不是千篇一律的上西瓜、蜜瓜等。譬如,小满前后,可用枇杷。夏至前后,可用杨梅。‘水八仙’陆续登场,还可选用新鲜的荡藕、莲心、红菱、荸荠等。我想,看似一碟小小水果,或许不经意间也会给人留下大大惊喜、深深印象的。”(叶正亭《品尝陆文夫笔下的味道》)这个目标,不难改进。

2015年7月9日·苏州得月楼“追忆陆文夫的滋味”

较前两次,得月楼的这次活动,影响小许多。不再复制《美食家》菜肴,而是追忆“陆文夫的滋味”。通俗一点说,就是回顾陆文夫喜爱的美食。只是活动讯息,留下很少,比如规模、人数、主厨,等等。可能是小范围进行,不便声张。仅有的讯息,来自得月楼网站。先是一段文字:“1983年,陆文夫的小说《美食家》轰动了中国文坛,不仅给现代汉语带来了‘美食家’这一新名词,而且,多年来,越来越多的男女以陆文夫在小说里所虚构的‘美食家’的名义,真实地出现在我们的日常生活中。今日(2015年7月9日),在得月楼请到了一批美食爱好者们,举办了名为‘追忆陆文夫的滋味’的纪念活动。籍由这一次的味觉追忆,来告慰‘陆苏州’的在天之灵。”(佚名《追忆陆文夫的滋味》)这些文字,前面务虚部分,来自沈宏非文章,《追忆陆文夫尝过的滋味》;后半部分,才谈到实质:本次活动由得月楼主办,嘉宾都是“美食爱好者”。除了文字资讯,还发布了当天品味的美食图片(10款),分别是:荷塘月色、清炒三虾、火芽银丝、千层鳜鱼、蜜汁火方、生炒鳝背、三味素菜、闷烧炖鸭、陆氏咸泡饭、素菜烧卖。

这次活动,规模虽小,意义却不同:(1)在美食文化领域,对陆文夫先生的纪念,已从研究和复制《美食家》美食(孔碧霞宴),扩展到对陆文夫口味的研究与复原。陆文夫生活的美食倾向,是《美食家》菜肴虚构的本源,为后人研究陆文夫,提供了新路径。(2)这次活动,在陆先生仙逝10周年祭日进行,更多是为了寄托情感。主办者得月楼,与陆文夫有很深的渊源关系。《美食家》并没有写明,故事是不是发生在得月楼。但读者总会将其,想象成得月楼。“小小得月楼”,于是便插上一面不倒的文化大旗,使之人气爆满、生意兴隆。这是需要向陆先生感恩的。(3)“陆氏咸泡饭”的出现,开始有了以陆文夫命名的美食。今后还会有更多“陆氏美食”问世。说明陆文夫,已成为一种文化现象,更值得深入研究。

今人复制小说美食,并非苏州首创。扬州在20世纪80年代,便开始复制《红楼梦》美食,人称“红楼宴”。由于学术界的参与,影响已超过“孔碧霞宴”。《美食家》与《红楼梦》,创作于不同时代。作家笔下的美食,各有千秋。后人复制起来,也是各显其能,精彩纷呈。下一章我们来比较二者,聊聊它们的异同。