赵玉昌:北京人艺场记第一人

2017-11-08冰野

冰野

为纪念北京人民艺术剧院建院65周年,北京人艺戏剧博物馆以“口述历史”的方法,邀约了15位人艺人,以各自的视角,回顾他们在北京人艺工作的历历时光。

口述小组兵分四路,带齐摄影、摄像、录音装备,在人艺戏剧博物馆、被访者的家、养老院、医院之间往复穿行,累计进行了30次口述实录。15位口述者中的13位前辈平均年龄达84岁,谈起在人艺的岁月,他们无一不意兴盎然、滔滔不绝,且都充满着对自己职业的自豪、对剧院的一往情深。这种感情也牵引着年轻的采访团队,时常带着一份向往,纵身穿越回他们的时代,感受那份远胜于今日的青春激昂,共情于他们的纯真与欢畅。

在他们的讲述中,北京人艺从抗敌演剧队、祖国剧团、华北大学文工团、中戏话剧团、老人艺一路溯源,脱胎换骨;史家胡同、无量大人胡同、大楼、北京剧场、大华电影院构成了北京人艺最初的活动图景……经过一年之余的采编和案头整理,于今年推出了《岁月谈往录》一书。

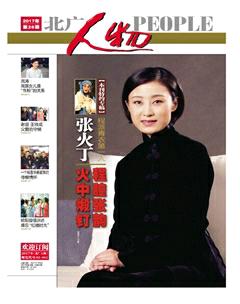

这期我们选取了被誉为“北京人艺场记第一人”的赵玉昌先生在其口述里的几则故事,回顾记忆深处的北京人艺。

赵玉昌,1928年生,天津市人。曾任北京人艺场记、剧务、舞台监督、图书管理员、艺术档案负责人。1949年3月考入华北大学第三部戏剧科,1952年6月进入北京人民艺术剧院,1988年退休。是北京认艺第一位专职场记,也是北京人艺个人艺术档案的创建者。

赵玉昌20岁时就考取华大三部,校长是吴玉章,教育长是光未然。“1949年10月华大和中央戏剧学院合在一起,改为中央戏剧学院话剧团。那时候我跟朱旭都是见习团员,参加过《开快车》《这就是美国的生活方式》等戏的排演,当年我有个卖鸡蛋的无实物练习,是见习团员里面做得最好的。方琯德、耿震还推荐我到中央戏剧学院做示范表演。在戏剧学院的大厅里示范了20分钟,大受欢迎,连营禺看了我的表演,也说这是个好演员。除了跑群众,我还做其他的幕后工作,比如做音效、伴奏等,得到了全面的锻炼。”

赵玉昌做场记的第一个戏是《春华秋实》。“这个戏演了106场,我跟了106场,我就在下面看戏,台上的词我都背下来了,谁错一个字我都知道。”

“文革”以后赵玉昌就分到图书馆了。“图书馆有四万册图书,我天天看。看了以后我把每本书的书名、内容、出版的国家什么的,就都记下来了。于是之到图书馆借书,就直接跟我说要哪本书,我马上就给他找出来。于是之说怎么赵玉昌全知道呀,我说我的特点就是我干什么就得学什么。四万册书都在我的心里,而且我在图书馆里面什么都做,比如教英文,一般水平的英文我都会,有一段时间我教剧场全体工作人员如何用英语接待外賓、帮他们找座位;童超的儿子找我学做场记;狄辛的女儿找我学英文打字;林兆华说国外的百科全书要介绍他的英文职务,也要我帮忙翻译。”

难得的是,赵玉昌在图书馆还创建了剧院的个人艺术档案。赵老回忆:“一点点整理、搜集,最后都弄齐了。包括之前各处搜集的文章、剪报、本人创作的剧目、参与演出的海报、说明书、观众来信等,都一一补充进去,大概整理出300份左右,现在都在戏剧博物馆保存着……之前剧院没有剧目的录音资料,后来有了卡式录音机,我就把每个戏都录下来。每个新戏演出的时候,剧场都会在第一排中间给我留两个座位,我带着录音机,音响间的同事也配合我,把整个戏录下来。开始时只有一台录音机,一盘卡带用完了,中间需要换带子,内容就断了,因此还要多跟几场,才能把整个戏完整地录下来。后来多了一台录音机,就方便多了。另外平时排练时,还有很多主创人员的谈话很精彩,我也录。当时的领导周瑞祥知道我的初衷是为了把珍贵的资料保存下来,他也没声张,有类似重要的排演或讲话时,就偷偷告诉我,让我去录。比如说童超,真是个好演员。1984年剧院专门组织前辈艺术家对中、青年演员谈表演,其中就有童超。当年他刚刚59岁,但正在病中,自己说‘舌头不灵,吐字不清,但他仍旧抱着很大的热情,给年轻人讲自己在每部戏中塑造人物的体会,这个谈话我录了整整六盘约5个多小时。还有刁光覃谈他怎么创造列宁,方琯德导演《蜕变》时和演员谈构思等,我都录了。再比如于是之擅长书法,懂得临帖,有哪几个帖有用,他会给演员看,讲这个撇捺怎么好法,他讲我就录;苏民讲古典的诗怎么吟诵,过去如何唱,如何念,他表演示范,我都录下来了……”endprint