晚清驻美参赞群体地域分布和出身结构探析

2017-11-07白哲

白 哲

(西南大学 历史文化学院·民族学院,重庆 404100)

2017-06-10

白哲(1993-),女,湖北洪湖人,西南大学历史文化学院·民族学院硕士研究生,研究方向为晚清史。

晚清驻美参赞群体地域分布和出身结构探析

白 哲

(西南大学 历史文化学院·民族学院,重庆 404100)

驻外参赞是晚清外交官群体的重要组成部分。晚清驻美参赞多分布于东南沿海的闽粤和苏皖浙地区,实与闽粤的侨邦环境和苏皖浙的人才地理优势息息有关。且这一群体多来自异途出身的候补捐纳官员,出身较低。一则国内壅滞的官场处境导致大量候补官员无缺可补;一则出使海外即获劳绩保奖,吸引候补官员为寻找仕途出路愿赴海外。1901年外务部成立以前,参赞多由公使私人选派,使该群体普遍来自公使的亲属同乡,同时也阻碍晚清职业外交官的发展道路。

驻美参赞;地域分布;出身结构;华工;候补官员

1868年《蒲安臣条约》规定中国人可不受限制地移居美国,在此背景下,美洲的契约华工急剧增加。伴随而来,美国以及秘鲁等地诱拐和苛待华工事件层出不穷。如光绪元年(1875年)九月,粤督英瀚就广东拐卖人口积弊奏上“秘鲁于粤省招工一事,其意甚亟”,“澳门西洋人专引内地奸徒以贩卖人口为业”[1]73.陈兰彬也就古巴虐待华工案被派往该国进行调查与协商。据陈兰彬搜集的华工受虐资料,总理衙门遂开始筹办遣使驻美事宜,奏请派钦差大臣陈兰彬和副使荣闳,出使美国,兼驻日斯巴尼亚(西班牙)、秘鲁(古巴为日国之属国,即驻美使臣兼驻古巴、秘鲁)[1]79。目前,学界对于晚清外交人物的研究,从人物群体方面来展开的,梁碧莹主要围绕晚清派驻美国的历届公使为中心展开,透过八位公使面对不同的历史变局时,处理不同的外交事务折射出中美早期交涉的曲折。[2]35同时,也对驻美公使的地域分布特征进行探析[3]。戴东阳和任天豪考察晚清驻外使臣群体的籍贯、出身、知识结构和选派经过[4]。从人物个体方面来研究,关于晚清外交官的个案研究也颇多,如对曾纪泽,郭嵩焘,张荫桓等人的外交思想与实践研究较为深入。但是以驻外参赞为群体进行考察的专题性研究成果还很少,现仅李文杰在考察中国近代外交官群体的形成原因和群体特征中有所涉及,其中驻外参赞作为一个考察对象。李文杰对晚清所有驻外参赞群体进行了宏观的群体画像,对其职守、招募以及后续出路作了纲要性的概述[5]267-270。对于驻美参赞这一群体,目前学界则并未涉及。笔者以驻美参赞(包含兼驻国秘鲁、西班牙)为研究主体,以其地域分布特征和知识结构为客体,来探析驻美参赞的整体分布特征,以及在晚清驻外活动中的角色扮演和具体的来源构成。

一、驻美参赞群体的地域分布

(一)地域分布总特征

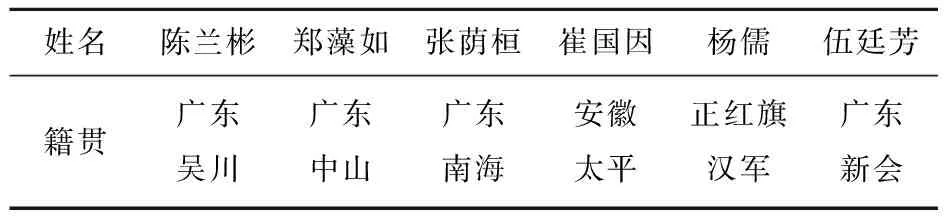

自1875-1901晚清驻美使臣共六人:陈兰彬、郑藻如、张荫桓、崔国因、杨儒、伍廷芳。在探析驻美参赞的地域分布时,我们先考察驻美公使的地域分布特征,详见表1。

表1

资料来源:中国第一历史档案馆、福建师范大学历史系编《清季中外使领年表》。

其中,四人为粤籍,旗籍一人,皖籍一人,可见驻美公使多来自广东。早期华工大多来自广东,他们独自出洋,自然乡土意识浓厚,较之外省之员,也乐于亲近同乡近邻之官绅,而驻美公使的主要职责也在于保护美洲华工,因此该使差多由粤籍人士担任。晚清外务部成立之前,据总理衙门所拟出使章程十二条中规定:“出使各国大臣所带参赞、领事、翻译等员,应由该大臣酌定人数,开列姓名等项知照臣衙门查核,各该员亦随同出使大臣,以三年为期,年满奏奖”[6]235。即参赞由公使自行聘任,其招募实与公使本人的关系网和地域性息息相关。我们先从下表中来了解这一时期驻美参赞的地域分布概况:

表2

资料来源:秦国经主编《清代官员履历档案全编》、魏秀梅编《清季职官年表·附人名录》、吴汝纶编《李文忠公全集》,见于沈云龙编近代中国史料丛刊 第692-695册。

其中驻美参赞包括驻西班牙和秘鲁共34人,6人籍贯不详,5人为旗籍,不在所论地域分布范围之内,故所纳驻美参赞群体人数为23人。依表2,闵粤籍9人,占驻美参赞可考人数比39%,苏皖浙籍9人,占比亦为39%,其余省份较为分散为5人,占比仅为22%。由此可看出,晚清参赞群体的地域分布特征是集中于闵粤和苏皖浙区沿海地区。

(二)闽粤和苏皖浙集中之原因

1.“侨民的故乡”——广东

广东位于中国南部沿海,曾长期是中国对外贸易的窗口,较中国其他地区,广东在接触西方文化方面已扮演先行者的角色,西方资本主义的经济、政治、文化等较早地影响着广东人。这样的历史地理背景下,使得广东区别于中国内陆以农业为主的地区。一方面,“重农抑商”观念的弱化;另一方面,商贸频繁往来,这一趋向致使广东商人和一般居民更热衷于经济活动而疏远政治活动。在这种“务实重利”的社会风气下,广东一直以来也是侨民的故乡,自鸦片战争以来,广州作为重要的对外通商口岸,也成为各国掠夺劳动力的重要市场。据估计,从广州掠往加利福尼亚州的苦力,1849 年为 900 人,1850 年为 3118 人,1851 年为 3502人,到了 1852 年上半年就猛增15600 人[7]2310。表明美洲华工多为广东人,而侨民漂泊在外,乡土意识浓厚,公使多为粤籍,也正是考虑此因。晚清驻美公使在任命参赞理论上是需要以参赞才能为重要因素,但参考驻美参赞个人资料,则发现更多地是公使调用自己的亲属、同乡和部属担任此职。如驻美参赞官陈嵩良系广东吴川县人,“光绪二年,经出使美日秘国大臣陈兰彬奏调出洋派充参赞官”,“ …陈嵩良系属胞侄”[8]162,即驻美公使陈兰彬之亲属。而容增祥,字元甫,系广东新会人,同治十一年(1873年)与陈兰彬、荣闳等带领幼童留美,光绪四年(1879年)驻美使馆建立后,任使馆参赞,兼管出洋肄业局[9]380-381。实与陈兰彬为部属关系。张荫棠则与伍廷芳同为广东新会人, 其兄长即第二任驻美使臣张荫桓,与驻美公使既是同乡又含亲属关系。而兼驻秘鲁参赞刘亮沅,字湘浦,广东香山人,先后经陈兰彬、郑藻如和张荫桓等奏调,出任驻领事和参赞等职。香山与广东中山和南海等县相邻,且香山多为外国人聚众之处,所受西方风气影响也颇深,既有地域风气的因素,兼有同省邻乡故里之因素考虑。除上述之外,还有二人较为特殊:一为蔡锡勇,系福建龙溪人,经驻美公使郑藻如奏调为驻西班牙参赞;二为周自齐,山东单县人,经驻美公使伍廷芳奏调为驻美参赞。这两人虽非粤籍,但是早年均为广州同文馆学生,学成后即入京师同文馆任教习,实在广东所处甚久,接触与了解外来风气也较为深刻。因此,才会有派往京师进行西学传输之长,此二人选派实也考量了其所受广东社会地域风气之影响。

2.“人才荟萃之地”——苏皖浙

清廷自洋务运动后,中外交涉事务渐多,总理衙门以及南、北洋通商大臣及分布全国各地的海关道从中央布及地方,相应的处理对外交涉事务的洋务局、交涉局、招商局等层出不穷。而这些多集中于最先开放的通商口岸处,无论是《南京条约》的五口通商口岸,还是《北京条约》的十口通商口岸,均分布于闽粤苏浙地区。上海、南京和广州在当时,也都是重要的洋务中心,而清廷在考量参赞选派时就曾规定“出使随带人员,固以熟悉洋务为上选”[10]235。因此,先开洋务风气的苏浙地区自然也孕育一批熟悉洋务的能人才士。清人陈夔龙就曾道“冠盖京师,凡登揆而跻九列者,半属江南人士”[11]46。如驻美参赞叶源濬,江苏江宁人,于同治十年(1872年),就与陈兰彬和荣闳等带领幼童赴美学习,后以候选光禄寺典簿任幼童肄业局汉文教习。叶源濬早期随同荣闳和荣增祥等人赴美带领幼童学习之际,同时也留心考察美国的军火炮弹器械。光绪三年(1878年),叶源濬和荣增祥、荣闳等三人,就曾积极帮筹海防,据载“由帮理驻洋局务委员候选光禄寺典簿叶源濬,候选内阁中书荣增详,各捐英圆一千五百圆,其余一万三千余圆,盖由荣闳自行捐备呈请查核等情,臣查核该员等捐办后,门枪炮各件现已陆续运到验收,经臣亲加演试,精坚致远,洵推攻剿利器,惟价值甚昂,虽据称情殷报效,不敢仰邀议叙,然该员等深明大义,捐助军需,自应量予奖叙”[9]1041。可看出,叶源濬早期赴美未任公使随员之际,也积极关注和帮扶国内洋务活动,了解美国的器械炮弹,以资国内洋务事业。驻美参赞许珏,江苏无锡人,“由廪贡生中式,光绪壬午科江南乡试举人”[12]119。又因熟悉洋务事宜,军机大臣阎敬铭推荐,先经张荫桓奏调赴美后又经薛福成派为驻英参赞,随后再次经杨儒派遣为驻美参赞。其担任驻美参赞前既熟悉国内洋务事宜,又实任别国参赞,驻外职能素养和洋务经历正是选派为参赞的重要原因。而皖籍驻美参赞人员,则一方面依托于江南独特的地理人才优势。另一方面,也与晚清驻外公使的重要推荐者和洋务运动的主要发起者李鸿章有着重要的关系。如驻秘鲁参赞吴濬,安徽怀宁人,崔国因弟子,光绪十二年(1887年)进士,以主事签分户部学习。十五年(1890年),经崔国因奏调任驻美使馆参赞,兼任驻秘鲁参赞,代办使事。崔国因为安徽黄山人,为李鸿章同乡,经李鸿章推举,1889年担任驻美公使。而李经叙,安徽合肥人,李鸿章之侄。于光绪二十三年(1898年),经伍廷芳奏调任驻秘鲁参赞。这也与晚清时期地缘意识依然浓厚以及省界观念较强相关,一人升官,同籍俱荣。此即皖籍官员时有出现之原因所在。

二、驻美参赞群体的出身结构

(一)出身结构总特征

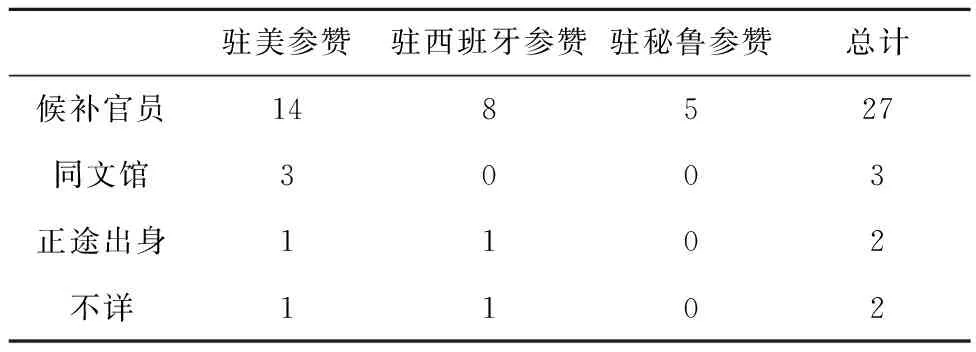

对于晚清参赞群体的招募,前文已经提及,即由驻外公使自行选派和罢黜。出使章程十二条中,也并未明确要求公使以下随员有出身限定,全凭出使大臣喜好、与个人亲近而定。在此背景下,考察34位驻美参赞的出身背景,分别从驻美、驻西班牙、驻秘鲁三国来列表如下(以人头为准):

表3

资料来源:秦国经主编《清代官员履历档案全编》,魏秀梅编《清季职官表·附人名录》,中国第一历史档案馆、福建师范大学历史系编《清季中外使领年表》,吴汝纶编《李文忠公全集》,见于沈云龙编近代中国史料丛刊 第692-695册,任青、马忠文整理《张荫桓日记》。

其中驻美参赞包括驻西班牙和秘鲁共34人,候补官员27人,占驻美参赞可考人数比重为79%,同文馆出身者为3人,占比重9%,正途出身和考证不详者分别为两人,占比重同为6%。由此可看出,晚清驻美参赞群体的出身构成总特征是以候补官员出身者为主体,亦零星兼杂西式语言教育之同文馆出身和依靠科举正途考入官途者。

(二)候补官员为主体之原因

1. 官场壅滞——候补官员之处境

晚清候补官员是一个特殊的群体,较之明代,候补官员在晚清官员群体中占极大的比重。晚清以前,任用官吏一般经过吏部铨选后,在中央或地方“历事”,期满则归吏部派任官缺。但有清一代,尤其是同治以后,大部分官员均能通过试用期。然而官缺和官员数量不成正比,由于官缺较少官员甚多,导致绝大部分官员无法马上即任,只能候缺。至清朝中期,候补官员数量渐增,超出了社会各项事务的需求量,发展至晚清则愈加严重。据载“自嘉庆朝军需日鱼,捐例大开。上既破格招徕,下即滥行登进,仕途狠杂,识者忧之。夫取才固不限于一方,得人亦非拘一格,科甲中诚多迁疏寡效之子,货郎内亦有明敏练达之才。并蓄兼收,于政体本无妨碍。所难者,此例一开,漫无限制,筹捐者多多益善,报捐者于于而来,积薪之势已成,滥竿之风大炽。约计每省中候补人员至少必有千人,而得有差缺者,不过十中一、二。其余则皆无缺无差,终岁浮沉宦海”[13]1076。此述一则解释捐例之风大开的原因在于军需靡费,财政不敷,二则也描绘捐纳之风使得官场鱼龙混杂,异途出身者,滥竽充之于晚清官员之中。然晚清官缺未增,报捐者虽获得官差,竟无缺可补,遂造成官场壅滞。候补官员无缺可补,只得四处寻找出路,但多数只得赋闲待补。尤其是光绪年间,候补官员的数量更是达到清朝历史上的顶峰。很多地方省份就提出“停止分发”的请求 ,称“自捐例开而事倍筱,保举多而事更繁。每月投供人员有多至四五百人者。每月分发人员有多至三四百人者”[14]2456-2460,地方无缺可补,候补官员分至地方均即面临无处安置的处境。晚期官场壅滞的背景之下,候补官员既需解决生计问题,同时还苦于仕途无展,均开始寻求新的出路。

2.“劳绩保奖”——候补官员的上升之途

1907年以前,驻外公使乃至随员等均属“差使”,差使相较于“职缺”没有等级,驻外随员的职位上升必是落实其本职之中的。对于以候补官员为主体构成的驻美参赞群体,这一部分人绝大多数本无“职缺”,但愿涉重洋,所看重的是获得差使者,有望得到“寻常劳绩”或“异常劳绩”之奖叙,保奖的内容即升职升衔,使得部分候补递选无望的官员有机会补缺进入仕途。在光绪朝,当时就有人称“翰林之望开坊,部曹、中书之望补缺,非别有差使保举者,几乎难于河清”[15]485。表明差使对于晚清候补官员补缺的重要性, 而“帝师、王佐、鬼使、神差”这四大美差,引得晚清待补官员争先奔走,其中“鬼使”即驻外人员。由此可论,在驻美随员的招募无出身限定的前提下,国内壅滞的官场又无出路可寻之际,对于渴望进入仕途之中的候补官员,担任“鬼使”便成为一条非常合适的上升路径。

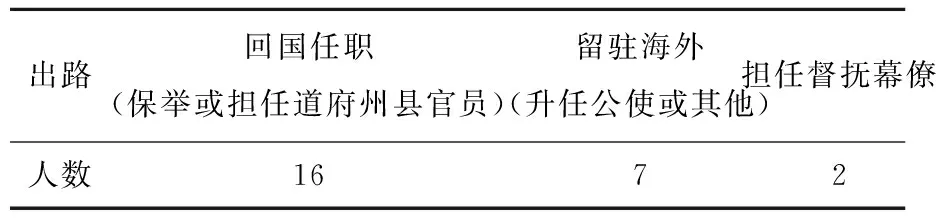

驻美参赞包括驻西班牙和秘鲁共34人。根据清代官员履历档案所辑录和李鸿章全集以及中国近代外交官群体的形成(1861-1911)所考,其中有9人参赞期满后出路无从考证,而综观其余25位驻美参赞,我们来通过下表探析:

表4

资料来源:秦国经主编《清代官员履历档案全编》,中国第一历史档案馆、福建师范大学历史系编《清季中外使领年表》,吴汝纶编《李文忠公全集》,见于沈云龙编近代中国史料丛刊 第692-695册,任青、马忠文整理《张荫桓日记》。

上表显示,其中有16位参赞回国后,都以候补、候选或实缺道、府、州、县作为出路,占可考比重64%;有7人留驻国外,或任使职,或代办使务,占可考比重为28%;另有2人回国后在张之洞幕府中办差,占可考比重为8%。因此,结合上表,从25位驻美参赞的后续发展来看,驻美参赞群体都可以顺利通过担任参赞这一差使获得异常保奖,从而或保举逐级上升,或出任地方官员实缺,或入幕参与政治生活。这也正好证明以候补官员为主体的驻美参赞群体,他们能够通过“鬼使”一差得以获得上升之途,从而也为论证其出使参赞的原因提供了依靠。

三、结语

本文以驻美参赞群体为研究主体,依托其地域分布和出身结构的特征来探析形成的原因,参考清代官员履历档案、清季外交史料和相关人物传记,得以归纳汇总驻美参赞的地域分布和知识结构,希望对于晚清外交人物群体的研究有一定的裨益,使驻美参赞这一群体能进入专题研究的视野之中。综观本文,首先,结合驻美公使的地域分布特征来探析参赞群体的地域分布原因,发现其不仅与公使的地域分布紧密相关,同时也深受地域社会风气和地域文化的影响。粤苏皖浙区域既首开洋务风气,又占据人才地理优势,因此其群体构成也大体来自这些东南沿海区域。而对于其出身结构的原因探析,结合晚清官场壅滞的背景,以及驻美参赞的选派全凭公使意愿且无出身限定。以候补官员为主体的驻美参赞群体,寄希望于出使之差即可获得“劳绩保奖”,从而便利其回国后的仕途上升。但是,这一奖叙的设立,也充分反映外务部成立以前的驻外参赞群体,并没有将驻外差使作为其长期发展。一方面,在于驻外使臣的差使性质。另一方面,也源于参赞全由公使选派的“私人僚属”性质,使其无法长久在位,从而限制了晚清外交官职业化的发展,不利于培养专业化的外交人才。从中了解到晚清(1875-1901)驻美参赞的地域分布和出身结构特征,从根本上受限于晚清对于驻外使臣的制度安排上。

[1] 王彦威,王亮.清季外交史料:卷一[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊(三编):第11册,台北:台北文海出版有限公司,1987.

[2] 梁碧莹.艰难的外交:晚清中国驻美公使研究[M].天津:天津古籍出版社,2004.

[3] 梁碧莹.以广东人为主体的晚清中国驻美公使[J].学术研究,2006,(5).

[4] 戴东阳.关于晚清驻外使臣出身的地域分布问题[C]//中国科学院近代史研究所.青年论坛 2001年卷,北京:社会科学文献出版社,2002.

[5] 李文杰.中国近代外交官群体的形成[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017.

[6] 李鸿章.通商约章类纂[M].北京:华文书局股份有限公司,1968.

[7] 陈翰笙.华工出国史料汇编[M].北京:中华书局,1984.

[8] 秦国经.清代官员履历档案全编:第四册[M].上海:华东师范大学出版社,1997.

[9] 吴汝纶.李文忠公全集[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊(续编):第692册,台北:台北文海出版有限公司,1987.

[10] 席裕福,沈师徐编.皇朝政典类纂[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊(续编):第692册,台北:台北文海出版有限公司,1987.

[11] 陈夔龙.梦蕉亭杂记[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[12] 秦国经.清代官员履历档案全编:第八册[M].上海:华东师范大学出版社,1997.

[13] 黄爵滋.皇朝道咸同光奏议[M] //沈云龙.近代中国史料丛刊(续编):第34册, 台北:台北文海出版有限公司,1987.

[14] 朱寿朋.光绪朝东华录[M].北京:中华书局,1984.

[15] 陈康祺.郎潜纪闻二笔[M].北京:中华书局,1984.

AnAnalysisontheRegionalDistributionandOriginStructureofCounselorsintheUSAintheLateQingDynasty

BAI Xi

(SchoolofHistoryandCulture&Nationalities,SouthwestUniversity,Chongqing404100,China)

Counselors abroad are an important part of the late Qing diplomats. Counselors in the United States in the late Qing Dynasty mainly came from southeast coastal Fujian and Guangdong and Jiangsu, Zhejiang and Anhui whose overseas Chinese environment and talent geographical advantage was closely related, and many of these counselors born low and alternate officials from the donation. One reason was due to stagnation of the domestic bureaucrats, no one could be assigned abroad, the other one was that some alternate officials were attracted by handsome award by working overseas. Before the establishment of the Ministry of Foreign Affairs in 1901, the counselors were chosen by the minister, so that the many counselors came from the minister’s hometown, which hindered the development of professional diplomats in the late Qing Dynasty.

counselor in the USA; regional distribution; origin structure; Chinese workers; alternate official

K252

A

1674-2273(2017)05-0057-05

(责任编辑陶有浩)