团体标准法律地位的确立与标准化法的修改完善

2017-11-07王艳林

王艳林

(中国计量大学法学院,杭州 310018)

团体标准法律地位的确立与标准化法的修改完善

王艳林

(中国计量大学法学院,杭州 310018)

在团体有可能泛化使用的情况下,本文抽象出社会团体作为一个范畴,用以研究团体标准。一方面,从社会团体法律调整机制的系统中,分析行政法管理社会团体和标准化法合作治理团体标准之间的区别和原因;另一方面,则从团体标准的“三出”机制出发,提出培育发展和扶优至强团体标准,服务国家发展战略尤其是标准联通“一带一路”的政策建议。最后是结合《标准化法》修改,针对修改草案和人大常委会二审审议稿,进行比较和评说,对第二条、十七条和十九条,从三个方面提出作者的修改意见和建议。

社会团体;团体思维陷阱;团体标准;标准化法修改

中国标准化改革的诸多措施中和《标准化法》修改的诸项内容中,最夺目耀眼的亮点是引入并确立团体标准的法律地位。尽管团体标准是标准化最传统的标准类型、同时又是当前世界标准化最主流的标准类型,但在中国自上世纪50年代以来,承袭前苏联标准化活动的习惯(当然也包括其缺点与不足)是不承认团体标准的。时至今日,不承认团体标准的国家已寥寥无几。2015年3月国务院发布《深化标准化工作改革方案》(简称“标准化改革方案”),承认团体标准是市场标准的重要组成部分,和企业标准一道共同构成和政府标准并行的市场标准形态。《标准化法》修改中用数条条文对此予以确认和维护,从而使困难重重的改革措施,冲破层层思想桎梏,成为法律的正式制度。可以毫不夸张的说:承认、引入并从法律上确立团体标准,既是对现有标准化体制、标准化机制和标准体系的最大突破,又是面向未来,开创和引领标准化工作新局面的重要抓手。但坦率地讲,由于理论准备的不充分和政策工具的错配,标准化改革实践和《标准化法》修改过程中,对于团体标准的基础与性质、法律调整分工与作用机制、培育发展的政策选择与法律条文设计,以及如何监管等问题,都还有一些这样那样的问题,待于梳理、澄清和统一。本文意在抛砖引玉,不当之处,欢迎批评指正。

1 团体的广泛存在、社会团体的抽象和团体思维陷阱

中国个体主义传统的缺乏和革命集体主义时髦理念相结合,使得团体在中国,既无发达的实践,也无系统的理论,甚至有相当长的时间处于灰色地带。尽管理论之树可以在灰色中常春,但理论者却无法在灰色地带常存。所以,在团体的理论体系中,我们只能实用主义地选择和团体标准最相关的几个侧面的理论,作为深入讨论团体标准的入门门径。

1.1 团体的广泛存在

在自然社会,政治国家之外,便是个体。欧洲社会经由文艺复兴及资产阶级革命建立的市民社会,将个人的独立性张扬到了极致。自然法中的生而平等,天赋人权,与资产阶级启蒙思想家的“平等、博爱、人权”理念,共同融入私法,以法国民法典为代表,建构起所有权神圣不可侵犯、意思自治和过错责任原则等三大支柱,维护自然人的独立和完整。然而,个人除爱情与家庭之外,还需要友谊、关爱和帮助,需要身份的认同和社会角色的承认。教育和宗教之外,团体恰好满足了这些要求。十九世纪以来,一方面,个人的独立性获得宪法与民法典的确认、支撑和保护,发展成为社会的主流样态。另一方面,法国民法典对团体的禁止政策逐渐改变,尤其是具有共同体特色的日耳曼法,经过德国学者的不断挖掘与发扬光大,团体以个人的集合体、有机体的形式,获得法人的称谓,遍行于天下。

团体作为个人之外的集合体、有机体的形式,能够独立的存在与发展,得益于团体互助合作精神,对独立个人能力不足的弥补与智识缺陷的填充。合作而不对抗,互助而不是强食,使团体在进入21世纪之后,直到今天,越来越成为社会构成与运行的重要力量。

倘若换个角度观察,可以发现在社会文明史那里,人类社会是由团体所构成的。“社会在不同时期有相对独立的所指,它的基本含义是指由于生产与生活活动所形成的人类组织与团体,这种组织与团体只有政治、经济与文化的共同性,并且有它不同层次的机构。”于此,基于血缘和婚姻聚联起来的家庭与家族,是人类社会最具基础性的团体;基于共同的语言、共同的文明和共同的行为规则呈现出来的民族与宗教,是人类社会最具核心性的团体;而政党和国家则是现代最具强制性的现代团体。由此,家族、宗教、民族和国家,就成了团体的典型形态。因此,人类的团体性“其实就是人类社会性的更高级形态”。[1]13-14

1.2 社会团体的提升和界定

由于团体的广泛性,社会各种职业工农商学兵、三教九流无不是一个团体;大到国家、宗教团体以义相聚,小到走卒商贩谋利于市,都属于团体。团体由此泛化成了一个普通的名词。为了规范学术研究,就必须界定“范畴”,必须以一定的“范畴”来界定和规范研究对象,并说明其性质。[1]63所以,在放弃了血缘和婚姻纽带的家庭、家族和宗族(以此为研究对象的婚姻家庭社会学和婚姻家庭法,早就已经相当发达且独立起来),同时也尊重文明与信仰基础上的民族和宗教特性(民族学和宗教学,亦是人文科学的显学),礼遇权力属性主导的国家独立主导社会(以国家原理为主要对象的政治学,也是当代社会科学的显学)之后,社会团体作为一个专有名词被抽象出来,成为观察个人与社会,政府与市场关系的范畴。

对于社会团体的称谓,因每个国家的理解而异。如美国称为非政府组织(Non Governmental organization)、免税组织(Tax-Exempt organization)。英国称为公共慈善组织(Public Charitable organization),德国称为志愿组织(Voluntary organization),日本称为公益法人(Public Benefit organization)等等。在我国,多称为 “非政府组织(NGO)”、“非营利组织(NPO)”。至于如何认知社会团体的本质,因学科不同(法学,社会学,管理学),立场不同(政府管制,学术研究,实践者),角度偏好不同(学者的异趣),对团体的认识也形成不同的主张。目前,主要且具政策意义的学说主要有三种:

(1)共同特征说。通过总结社会团体的共同特征来定义社会团体的概念。英国协会管理专家斯坦利·海曼在其著作《协会管理》中认为,社会团体与协会的概念是等同的,他通过概括协会的共同特征来对协会的定义加以理解,而不是力求为协会下一个准确、完美的定义。他认为协会的特征是:协会内的成员追求某些共同的目标、经费不源于官方的划拨、协会的首要目的不是获取最大的利润、成员享有个人自由的意志且有随时退出的自由。海曼认为符合这四个特征的就能够称为协会,也就是社会团体。海曼主要是从西方社会的特征中归纳出来社团的定义,他的目的是突出社团的目的性、非营利性、自愿性。[2]

(2)公益说。持此观点的学者普遍认同社会团体是公益性的,社团的存在以公益性为目的,即以社会的发展和进步为存在的宗旨,依照有关规章、法定程序组织起来,从事社会公益性活动的社会组织。如我国学者岳颂东将社团与其他组织进行比较之后得出下述结论:社会团体是必不可少的社会组织之一,它与政府部门、企事业单位齐心合力为社会公共事业服务。[3]

(3)剩余说即通说。这种观点认为既然很难对社团下一个明确的定义,不如反过来定义“社会团体不是什么”,以此为依据说明“社会团体究竟是什么”。认同剩余说的学者认为社会团体既不是隶属于政府的组织,也不是以营利为目的的组织,归根结底,它是非政府组织,是非营利组织。

据约翰·霍普金斯基金非营利部门比较项目的研究,在欧洲、亚洲、大洋洲和北美及拉丁美洲共22个国家中,社会团体主要分为:教育为主、卫生保健主导、社会服务主导、文化娱乐主导和平衡等五种类型。[4]18-20各种类型社会团体的特性,基本印证了上述三种学说的综合解释力。研究者发现,这些机构常常包含令人迷惑的实体名单——医院、大学、社会俱乐部、职业组织、日托中心、环境组织、家庭咨询服务代理机构、体育俱乐部、职业培训中心、人权组织以及其他等。然而,不论它们如何多样,这些实体都有一些共同的特征,主要表现在以下几个方面:

(1)组织性,即这些机构都有一定的制度和结构;

(2)私有性,即这些机构都在制度上和国家相分离;

(3)非营利性,即这些机构都不向它们的经营者或“所有者”提供利润;

(4)自治性,即这些机构都基本上是独立处理各自的事务;

(5)自愿性,即这些机构的成员不是法律要求而组成的,这些机构接受一定程度的时间和资金的自愿捐献。[4]3

1.3 社会团体的功能和团体思维陷阱

人们为什么要加入社会团体?社会心理学家研究认为[5]302:人类进化的过程中,与他人建立联系是人类生存下来的重大优势。社会团体就是满足特定人群建立联系的枢纽,进而还为人们提供了自我确认的身份,如书法家协会会员,法学会会员等。这就使团体的成员,除身份之外,在内在价值、技艺和兴趣追求等方面,越来越具有同质性。团体的同质性使不同质的团体相互区别开来,并赋予不同质团体以不同的社会角色。人们作为团体的成员,由此而和社会建立起来稳定的社会联系及关系。

社会团体建立并运行过程中,为了增强团体凝聚力,形成团体思维,就必然会在三个方面加强工作:一是建立团体章程和治理机构,奠定社会团体有机体人格的基础。二是起草团体成员的内部规则,固化会员身份的条件与行为取向。三是推动去个体化,促进团体成员对团体规则的遵守,并使这种遵守变成行为习惯。社会团体规则潜伏在团体成员的习惯中,社会团体思维固化为团体成员的习惯,社会团体就凝聚成了社会中的一股力量。

当团体思维出现一些前兆如高凝聚力、团体走向封闭、出现命令性领导、决策程序拙劣、对反对者施压使其直接服从时,团体思维就可能进入陷阱,呈现出错误决策或引导团体进入危险状态[5]316-319:

(1)不可战胜的错觉:成员认为团体是无敌的,不会出错。

(2)团体的道德正确性:“上帝是站在我们这边的。”

(3)对外的刻板观点:以过分简单而刻板的方式看待敌对团体。

(4)自我检查:决定自己不要提出任何反对意见,以防破坏团体合作。

(5)集体一致的错觉:不征求异议者的意见,从而造成集体同意的错觉。

(6)卫道士:成员们保障领导者听不到任何反对意见。

2 团体标准法律调整的特殊性

2.1 团体标准的团体规则性和标准属性

团体标准是社会团体自我治理规则的标准化表达。社会团体除了奠定基础的团体章程属于“根本大法”外,还会有规范和约束团体成员的特定规则,如我们在中国科学院昆明植物所调研时了解到,为了满足国家重大科学工程“中国西南野生生物种质资源库”建设的需要,由李拓经、杨茜等科研人员起草并使用的《野生植物物种编目数据库数据标准和质量控制规范》、《野生植物种质资源野外数据采集整理整合标准规范》和《中国植物物种标准名录数据库建设的基本要求》三项,都是具有引领性质的团体标准。从《野生植物物种编目数据库数据标准和质量控制规范》编写说明中可知:“中国是世界上植物物种最丰富的国家之一。但一直以来,由于缺乏统一的物种数据描述标准、数据基础信息内容不完整,使得我国植物物种编目数据库一直没能形成。中国植物物种信息数据是一种事实数据,是数百年来科学家辛勤工作的宝贵知识的结晶,在过去它一直是存在于专著和出版物中,而今天这种数据库的形式将得以永久保存和广泛传播,并以之为核心而得以快速扩展和增值。”过去,由于我们一直不承认团体标准,这三项标准只能以事实标准的形式存在并发挥着国家重大科学工程的支撑作用。在国务院《标准化改革方案》发布实施之后,团体标准的法律地位得到明确的承认,但由于政府部门的规范性文件,要求制定和发布主体必须是“依法成立的社团”,作为昆明植物所下属的一个资源库中心,它们又再次失去使其成为团体标准的机会,但其规范和约束团体成员的作用,却一直存在并有效地运行着。

这种建基在团体成员同质性基础上的内部规则,当社会团体对外公布出来,意欲引领社会上的同类性质相同行为时,其内部规则就外化为团体标准,成了标准化的表达。当然,在完成这种外化和表达的过程中,标准化组织为了克服或过滤团体标准可能携带的团体思维陷阱的印痕,会要求团体标准的制定过程,必须在程序上符合透明一致性原则,具有程序的正当性。如美国团体标准获得美国国家标准化学会(ANSI)认可的基本条件,是标准的制定过程遵守正当程序要求。这些要求包括[6]:(1)透明性(Transparency):所有相关的各方均可以了解有关标准化活动的重要信息;(2)开放性(Openness):对所有有影响的利益方的参与均是开放的;(3)公正性(Impartiality):任何一方的利益均不能主宰流程或比其他方有所偏袒;(4)有效性和关联性(Effectiveness and Relevance):标准均与规则和市场需求相关并积极响应,同时符合科技发展;(5)一致性(Consensus):通过那些受影响各方的一致同意才能达成决策;(6)基于性能的(Performance Based):标准在任何地方均是基于性能的(详细说明重要特点而不是具体设计);(7)连贯性(Coherence):流程需要连贯,以避免重复和有冲突的标准;(8)正当法律程序(Due Process):标准的制定必须根据正当法律程序,以便考虑到所有观点和可能的诉讼;(9)技术援助(Technical Assistance):为发展中国家在标准的形成和应用中提供协助。

2.2 团体标准法律调整的特殊性

宪法赋予公民具有的结社权(中国宪法第35条),是现代社会各类团体存续与发展的法治基础与制度之源。为了落实宪法精神,细化和实施宪法对结社的赋权,以民法典为核心基础,商法、行政法、标准化法和习惯法分别调整,共同建构成分工合作的社会团体法律调整机制(详见图1)。

图1 社会团体的法律调整机制

这里,需要特别提出讨论的是,行政法中对作为非政府组织的社会团体的管制,和标准化法中对作为公益组织的标准提供者的合作治理,是既有联系又有区别的。

首先,培育发展团体标准是政府标准化主管部门的职责和新获得的赋权。

“培育发展团体标准”是《标准化改革方案》确定的重要措施。落实这项改革措施是政府标准化主管部门的职责,同时也是新形势下,国务院赋予标准化主管部门的新权力。“培育发展团体标准”措施的政策要点是:

(1)标准制定主体上,鼓励具备相应能力的学会、协会、商会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准,供市场自愿选用,增加标准的有效供给。

(2) 标准管理上,对团体标准不设行政许可,由社会组织和产业技术联盟自主制定发布,通过市场竞争优胜劣汰。国务院标准化主管部门会同国务院有关部门制定团体标准发展指导意见和标准化良好行为规范,对团体标准进行必要的规范、引导和监督。

(3)在工作推进上,选择市场化程度高、技术创新活跃、产品类标准较多的领域,先行开展团体标准试点工作。

(4)支持专利融入团体标准,推动技术进步。

2015年8月,国务院办公厅印发“贯彻实施《深化标准化工作改革方案》行动计划(2015—2016)”,提出由国家标准委、民政部和中国科技部牵头负责,“开展团体标准试点”的行动要点。由此,负责推动团体标准改革的国标委与全面负责社会团体管理的民政部之间,如何在分工负责的基础上,相互协调,共同推进团体标准的改革呢?“行动计划(2015—2016)”提出的“协同有序”,就是处理两部门相互关系的基本要求。“协同有序”的基本要求至少包括:承认相互之间职能的独立性和工作交集客观存在的前提下,按照合作而不是懈怠,更不是对抗的原则,厘清差异和区别之所在,根据职责与赋权,共同推进交集领域的工作,使改革顺利有序的进行而不致发生阻碍、无序乃至混乱的局面。

那么,国标委和民政部,在团体标准与社会团体的交集领域,根据职责和赋权,二者之间的差异和区别是什么呢?这可能是贯彻实施深化改革标准化工作的改革方案行动计划,必须首先回答的问题。只有把“差异和区别”说明白了,才能清楚各自的职责所在,才会共同推进交集领域的工作。

其次,社会团体的发展导向属于治国安邦的战略问题,团体标准的发展属于标准供给侧改革的制度问题。

社会团体的发展,是随着改革开放的兴起而逐渐发展起来的。在20世纪的最后二十年,社会团体的出现和活动,主要被认为是一个法律问题,1989年10月的《社会团体登记管理条例》及其1998年9月进行的修订,辅之以民政部2000年4月的《取缔非法民间组织暂行办法》,构筑了社会团体“审批—登记”的双重管理体制,社会团体类型由法人社团与非法人社团“共存”走向法人型社团独存的格局。1990年和2000年的两次清理整顿,多是从社会团体主体资格的角度清除不符合法律规定条件的社会团体和没有办理“审批—登记”手续的社会团体。

进入21世纪,社会团体的发展成为一个战略性问题。虽然早在1997年,社会团体问题就已进入党的十五大报告,提出“要培育和发展社会中介组织”。但对阿拉伯颜色革命的反思与发挥社会团体有效作用相结合,逐渐推动党对此认识的深化与发展。十六大期间对此给予高度关注:三中全会要求“按照市场化原则规范和发展各类行业协会、商会等自律组织”;四中全会提出“发挥社团、行业组织和社会中介组织提供服务、反映诉求、规范行为的作用,形成社会管理和社会服务的合力”;五中全会指出“完善民间组织自律机制,加强和改进对民间组织的监管”;六中全会确立了“坚持培育发展和监督管理并重,完善培育扶持和依法管理社会组织的政策”。这种政策架构经过细化、完善延伸适用十七大至今。

团体标准的问题,核心议题是“国际上通行的团体标准在我国没有法律地位,市场自主制定、快速反映需求的标准不能有效供给”。在标准供给缺口持续加大,大质量亟需大标准的总需求中,团体标准的提出,主要在于标准供给侧制度的改革,让“世界上通行”而我国尚未承认的“团体标准”,获得明确的“法律地位”,释放改革红利,有效支撑标准改革的总体目标的实现。所以,国务院“深化标准化工作改革方案”中的团体标准政策的基调,是“培育发展”,从而和十六大以来,对待社会团体“培育发展”和“监督管理”并重的政策,形成十分明确的区隔。

再次,社会团体的监管主要看社会团体的宗旨与目的,而团体标准的规制主要是过程控制。

中外各国,在关于社会团体的立法中,无不首先监管社会团体追求的宗旨和目的。法国非营利社会法认为:“成立社团所要实现的目的是被禁止的,……该社团无效。”德国结社法也认为如果社团管制机关认为,“一个社团的目的和活动是与刑法相抵触的,该社团的宗旨是不利于宪法秩序的,不利于国家团结友好的思想的……对这个社团应予禁止”。立陶宛社团组织法更是以罗列的方式指出:“具备以下条件的社团组织应该被禁止:企图推翻或改变立陶宛共和国的宪法结构的;破坏立陶宛共和国领土完整的,主张战争、暴力或集权政府和极权政府的;会引起种族、宗教或社会冲突的;限制人权或自由的;违反立陶宛共和国法律或立陶宛共和国签订的国际条约的;为其他国家利益服务的等……”。我国的《社会团体登记管理条例》也采用同样的立场,规定“社会团体必须遵守宪法、法律、法规和国家政策,不得违反宪法确定的基本原则,不得危害国家的统一、安全和民族的团结,不得损害国家利益、社会公共利益以及其他组织和公民的合法权益,不得违背社会道德风尚。”

团体标准在国际上通行,表现为以ISO、IEC等为代表的国际标准化组织是典型的社会团体,英、法、德、美等标准化活动发达国家,社会团体是标准化活动的主导力量。团体标准在国际上通行的重要原因,是其具有相对优势的过程控制。这种过程控制的优势,相比国家标准制定程序,更加高效快捷,相比企业标准制定程序,更强调公开透明。如德国标准化学会(DIN),没有一个事先编制的标准体系表,也不是按照标准体系表进行标准立项,而是根据市场关联利益方的提议启动标准制订。如美国材料与实验学会(ASTM)标准制定的程序,一般包括成立工作组、起草标准、投票、审核及发布五个阶段。美国司法审判中,社会团体标准是否遵守“自愿一致性标准的过程控制”,也是评判团体是否承担责任的核心。

最后,政府与市场对社会团体的评判是行为主义,而对团体标准的评判则是结果主义。

虽然对于社会团体的设立,有宽松政策与严格政策之别。宽松政策实行自由设立模式,如英国的非法人社团、美国的非营利社团、德国的无权能社团、日本的任意社团。这里的社团谨以其行为呈现并对其行为负责。就是采取严格政策实行许可模式和登记模式的国家对社会团体成立后,也主要实行行为规制。一般而言,未获得许可与登记之社团,均为非法之社团,理应取缔。可事实上,这一类社团却大量的存在。有的学者称“据不完全统计,我国目前未经注册登记的各类社团数量大约数十倍于已经注册登记的社团数量。”这些未经许可与登记的社会团体,一言以蔽之可概称为草根的社团,多是以其行为的正当性而存在。如北京太阳村以帮教服刑人员的子女为特定对象,因贡献突出虽无许可与登记,却仍被民政部门评为2006年之先进社团。再如日本,1998年阪神大地震时,为了救援不懂日语的外国人和少数民族人员而成立的“鹰取救援”,架设天线并使用多国语言进行广播,这些行为在当时被日本法所禁止,但因行为正当性而得到日本政府的默许和帮助。所以社会团体以其行为正当性而存在,并以正当性支撑其合法性。

对团体标准而言,其关注的焦点并不是行为而是结果,即是否制定了标准。一般而言,每一个社会团体均会通过章程,组建并约束会员实行自治,制订规则或按照习惯管理,解决成员与社会之关系,表达社团自律。社团制订的规则或遵行的惯例,就是团体标准。但由于有些社团是封闭的,有些社团是松散的,有些社团是兴趣维系的,所以真正能够提供给社会使用的团体标准,只能是极个别极少数社团的积极所为。

2.3 标准化法对团体标准实行宽松规制

标准化法的精神和主导价值是合作治理。[7]对于团体标准,主要借助标准化良好行为准则的指引,和标准制定过程正当程序要求的遵守,推动社会团体在制订标准时,实行自律和自治。至于团体标准的实施,则完全交给市场选择。一是团体内部成员依照团体规则的要求实施团体标准;二是团体标准随着团体成员的市场推广,在产业链中扩大适用;三是非团体成员,因团体标准的市场引领性而选择施用。对于市场对团体标准的评介,一般会有第三方进行评估。由于市场的竞争具有优胜劣汰的清出效应,最关心团体标准生命力的应该首先是、主要也是制订标准的社会团体。所以,标准化法的制度设计,基调是实行宽松规则。在中国,政府宣布负有培育发展团体标准的责任,所以,於宽松规制之外,尚应有鼓励的态度和具体的措施。这也是中国标准化法的应有之义。

3 团体标准的外在作用机制与政策建议

3.1 团体标准的外在作用机制

团体标准在从社会团体的内部隐性规则,走向公开的社会规则的过程中,是什么因素诱导社会团体,积极实现这种转换呢?在作者看来,推动这种转换的力量,就是社会团体借助团体标准的外在作用机制,实现了价值输出、效力溢出和市场清出。也正是这“三出”,构成了团体标准的外在作用机制。

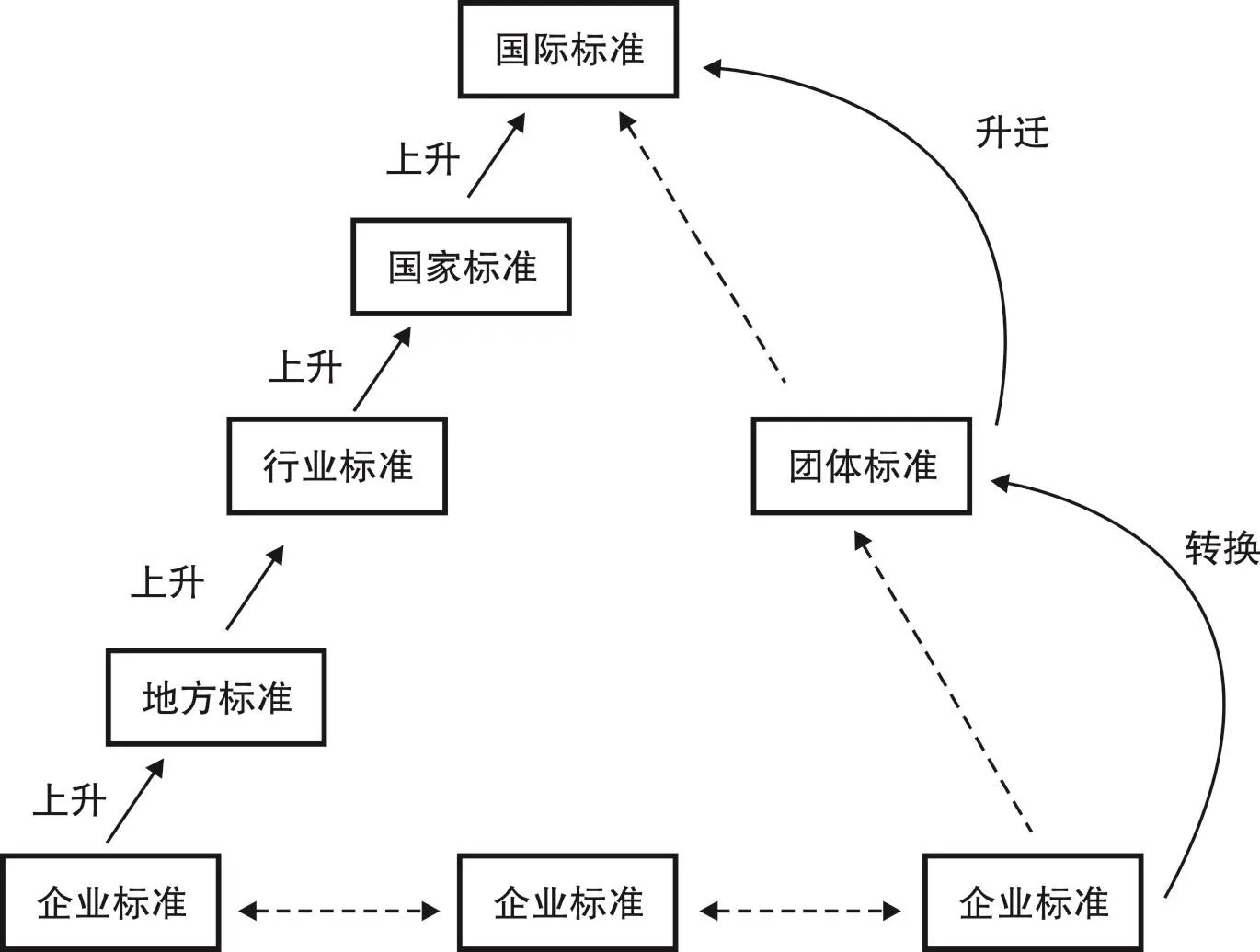

首先,价值输出。标准虽然是中性的,与价值无涉,但标准制定者是有价值的。借助标准输出价值,是企业之事实标准转换为公开标准,地方标准与行业标准升级转化为国家标准,争取成为国际标准的动力。中国标准化实践中的传统做法与政策导向,是标准在国家标准、行业标准、地方标准和企业标准的四级体系中,由低向高逐级转换。这里,企业标准多数处于事实标准隐而不公开的状态。诱使企业标准从事实标准转换为公开的、正式标准的动因,就是借助标准,争夺市场,实现市场竞争的价值。这里,企业若欲走向世界,争霸全球一体化的市场,那么将企业内部实施的事实标准上升为国际标准则是一条有效的路径(见图2)。唯因现行制度构筑的这条路径,需循级而上,由地方标准到行业标准,再到国家标准,再由国家推荐进入国际标准,级差大,成本高,耗时长,不确定性大。

图2 企业标准向正式标准转换的路径

团体标准的制订主体具有超地域性与超国家性。团体标准的成员,既可以是产、学、研的任何一方或数方,也可以是不同国家间的技术联盟,还可以是世界一流专家个人与团队。所以,团体标准主体上的多元及其超国家、跨区域、无地域等特性,可以有效地克服企业标准的单一价值及市场竞争者的恐惧,更能比刚性的政府标准有力地减少价值竞争与竞争冲突。以互联网标准为例,美国提出要主导制定自由无国界的互联网标准,并以拆除一切阻碍互联网发展的法律为国家战略,自由与开放成就了美国对互联网技术和发展方向的引领。中国亦是互联网市场大国,全球前十位互联网企业,中国居有四席。但中国对互联网的主张,同美国的看法,显然存在着根本区别。习近平总书记在第二届世界互联网大会上,代表中国提出五点主张:第一,加快全球网络基础设施建设,促进互联互通。第二,打造网上文化交流共享平台,促进交流互鉴。第三,推动网络经济创新发展,促进共同繁荣。第四,保障网络安全,促进有序发展。安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮。第五,构建互联网治理体系,促进公平正义。举办世界互联网大会,就是希望搭建全球互联网共享共治的平台,共同推动互联网健康发展。如何以合作代替冲突实现互联网治理?团体标准是一条有益的路径。从中国的立场,构建国际互联网治理体系,“应该坚持多边参与,多方参与,由大家商量着办,发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、民间机构、公民个人等各个主体作用”。这里,互联网治理体系,既包括国际法与国内法,也包括国际标准与国家标准。相对于法律强制而言,互联网全球治理,更加偏爱标准治理。而团体标准,更是有效发挥政府、国际组织、互联网企业、技术社群、民间机构、公民个人等主体作用,不搞单边主义,不搞一方主导或由几方凑在一起说了算的最适宜的平台!

其次,效力溢出。一般而言,法律之效力是具有严格的地域范围的,尤其是国家之间,法律的域外适用,除因市场的国家性而使反托拉斯法具有域外适用的效力外,是鲜有他创的。相对于法律效力的域内适用的内敛,标准之效力,本是对外开放而溢出的。但这种标准效力溢出的情形,因为政府标准的标签而重蹈国家法律效力内敛的老路。如在中国四级标准体系中,前三级国家标准、行业标准和地方标准均为政府标准,其效力决定了国家标准在全国统一适用,地方标准在地方区域内适用,行业标准无法跨行业适用。这就在中国实践中,出现了地方标准的适用困境,如火锅底料标准是四川与重庆两地的地方标准,新疆大盘鸡的调料生产厂家,在新疆没有大盘鸡调料标准的情况下,按火锅底料标准生产大盘鸡调料,性质如何确认?云南米线标准仅在云南省内具有标准效力,但米线生产、消费遍布全国,其他省市可否适用及如何适用云南省的地方标准?为了解决标准效力的壁垒问题,区域标准与团体标准的路径,渐渐浮现出来。

最后,市场清出。市场自身具有清出功能。凡产出少、成本高、收入低、无盈利的市场主体,都会在竞争中被淘汰出局;能够在市场中生存下来并发展壮大的主体,必须是产出有客户购买,成本低于售价,盈利可维持再生。这些靠市场自发进行的调节,是市场于无形之中形成的。

我国目前社会团体的登记管理制度设置进入壁垒,尤其是同一个行政区域内,行政主管机构奉行的原则是,业务相同或相近似的仅会许可一家社会团体筹建与续存,形成寡占的格局,严重地抑制了竞争,导致社会团体的壳资源稀缺,生而不死,续又薄存;这种行政配置资源的政策导向,诱使社团活动背对市场无竞争之压力,面向政府寻求权力依附,成为政府权力清单外的市场权力者,破坏市场结构。所以,团体标准市场清出效应的形成,要求政府标准化主管部门,必须建立无进入许可的、主体活动是可竞争的、以结果为导向的市场结构性的社会团体状态,首先撤销名称的地域限制,改政府主管为无主管,让团体自身也成为市场的竞争者,团体标准才可能发展壮大起来。

3.2 培育发展和扶优至强团体标准服务国家战略的若干政策建议

在尊重团体标准自主制定、自愿执行和自我适应诸内在秉性的基础上,充分掌握和运用团体标准的价值输出、效力溢出和市场清出的社会特性,培育发展和扶优至强团体标准,服务于国家发展战略尤其是标准联通“一带一路”,可以达到事半功倍的效果。为此作者建议:

首先,拆除团体标准的名称控制和地域性限制。标准化实践中,美国提出世界标准的概念,并视世界标准高于国际标准。世界标准的提供者,就是美国的社会团体。为避免因“美国”二字陷标准为美国的国内标准之嫌疑,近十年来美国一些标准制订者先后将社团的国家属性更改为世界属性,以使其制定的标准,名正言顺地成为世界标准。如成立于1898年的美国实验与材料协会(ASTM),在2001年更名为标准化国际机构(ASTM International),成为了一个制定并出版涉及材料、产品、体系和服务方面的协商一致标准,为全球提供论坛服务的国际化非营利组织,其制定的标准已经被全世界科学研究、技术开发、产品试验、质量体系和商业运输等领域所广泛接受。美国团体标准世界化的趋势,是值得中国借鉴和学习的。

以跨境电商标准为例,可以阿里、腾讯、京东、百度等为核心,联合美国电商亚马逊等,共同成立电商标准论坛,吸收亚洲(如印度、日本、韩国)和欧洲的电商巨头参加,以团体标准的形式,推进互联网标准的制定,在合作而不是对抗中,建立世界互联网的团体标准治理,避开中美两国互联网治理的价值冲突,实现互联网市场价值的共赢。

其次,维护团体标准取代政府标准的跨行政区优势。如英国在二战以后,也帮助独立建国的原英联邦殖民地国家,组建标准化机构,将英国标准转换为英联邦区域共同采用标准,并且将这种工作,提高到“技术外交”的层面,“在外交部和贸易部的支持下,1910年着手在许多国家努力推广英国标准”。英国的区域标准化尝试,也在20世纪六十年代让位给积极参加ISO、IEC的活动。“在1962年渥太华会议后,英联邦标准化活动在一般技术会议范围内就不再讨论标准方面的具体细节了”。由于“许多问题是在国际标准化组织里得到解决,美国、加拿大、英国及联邦国家之间在标准方面的合作失去意义”。所以,将一国标准转换为国际标准,也就成了英、美、法、德等欧美市场经济发达体推动标准效力外溢的直接通道。

团体标准也是疏通标准效力外溢的有效通道。以国家为视野,在政府标准中,中国的国家标准无法在域外得到充分实施;地方标准超越行政区域,就无法贯彻;行业标准在不同行业之间,尤其是在行业交叉和重叠的关联领域,会发生矛盾、冲突及零和博弈的情况。而团体标准因制定者团体没有疆域的限制,因而其效力也就会因为标准适应于市场为厂商接受,为消费者偏爱,而具有溢出效应。这种溢出以市场的占有率和市场的分布地域而为效力范围,表达为市场的自由使用,从而冲破国家与地方政府的边界刚性,成为消解标准壁垒的有力工具(详见图2)。所以,建议政府在培育发展团体标准的同时,也能适时选择一批国际化的社会团体,扶优至强制定国际性的团体标准。

最后,标准联通“一带一路”,可以视团体标准为有力抓手。《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》的发布和实施,表明中国经济已经全面深刻地与世界经济融为一体,已经从“招商引贸”与“出口拉动”的对外开放,转变为资本、技术、货物和人员的全方面走出去。标准联通“一带一路”,要求中国全面革新标准化理念,用大标准化和开放的标准域,建构世界性的中国标准化工作格局。[8]为此,我们提出三项政策建议:

第一,将“中国标准”从中国的标准,转换为“世界标准族”中的中国供给标准。

第二,将“政府标准”主导的中国标准体系转换为“团体标准”主导的标准体系。利用团体标准的效力溢出机制,达成“设施联通”的总体要求。为此,标准化改革过程中,对团体标准的政策要点,就有必要从“培育发展”的节点,推展至“扶优至强”的完整政策体系。换句话说,标准联通“一带一路”行动计划,要求团体标准尽快“发展壮大”,唯有如此,才能完成“一带一路”赋予标准化工作的新使命。

第三,推动社会团体国际化,助力团体标准向区域化和国际化方向发展。在《标准联通“一带一路”行动计划(2015-2017)》确定的“优先组织开展服务设施联通、贸易畅通等急需”的十个领域内,一是通过每个领域内优选、重组和扶持一个社团,主动联系、聚集“一带一路”国家的相关专家、团体和企业,参加各个领域的社团,将社团实质提升为国际的或区域的。二是在翻译出版500项中国标准,加强标准智力能力双向提升的基础上,围绕互联互通重点项目,针对项目落地或可能落地的东盟、中亚、西亚、中东欧和俄罗斯,组建“一带一路”专司团体标准之社团。三是确立以我为主,兼蓄并容的原则。首先是要释放行业协会、产业联盟、高等院校、科研机构和骨干企业参加社会团体的积极性,以我为主成立国际性、区域性专司团体标准的社团;其次,是在中国政府的援助项目或资金使用上,将标准联通作为“一带一路”援助项目或资金落实的刚性条件,调动其他“一带一路”国家参加团体标准的积极性;最后是在亚投行内优先扶持满足标准联通项目,将标准纳入项目绩效评估的指标体系,在“资金融通”中,携同“标准联通”,推动“设施联通”的实现。

4 《标准化法》关于团体标准相关条文的修改建议

《标准化法》中,引入和确立团体标准的法律地位,对于标准化工作的改革具有牵一发而动全身的效应。首先,引入团体标准,承认市场的作用,打破国标、行标、地标、企标的四级标准体系,为重塑政府标准和市场标准的二元形态,注入了动力和活力;其次,确立团体标准的法律地位,解除社会团体的标准供给束缚,瓦解政府垄断标准供给的格局,有助于政府供给与市场供给标准相结合机制的改革与转型;最后,培育发展团体标准,缩减政府标准的作用区域和数量,就比较容易跳出政府标准化主管部门和相关行政部门,在标准化问题上的博弈尤其是零和博弈,有助于建立具有开放性与服务性特色的标准化管理体制。

为此,《标准化法》修改过程中,如何设计团体标准的文本,也就有了特别值得讨论的重要意义。

4.1 关于团体标准地位和性质的一般规定的讨论

《标准化法(修订草案)》第二条第二款规定:“标准包括强制性标准、推荐性标准和团体标准、企业标准。”这一规定显然缺少内在一致性标准。因为划分标准是否具有强制效力,仅仅是在国家标准的层面才有意义,并不能和团体标准和企业标准相并列。人大常委会第二次审议时,发现并弥补了这一规定的疏漏,《标准化法(修订草案)》(二次审议稿)将第二条第二款规定为“标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。”但这又淹没了企业标准和团体标准的特性。所以,我们建议在二审稿基础上,再增加“团体标准、企业标准是市场标准”的规定,以便回应市场标准的自治性和自愿性,而强制性和推荐性的分类只是针对政府标准而言的。[9]

为此建议将第二条第二款进一步完善为:“标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准,行业标准、地方标准是推荐性标准。团体标准、企业标准是市场标准。”

4.2 关于团体标准基本地位规定的讨论

《标准化法(修订草案)》关于团体标准的基本规定,相对于国务院《标准化改革方案》是一个很大的倒退。第十三条第一款规定:“依法成立的社会团体可以制定团体标准。”这里,“依法成立的社会团体”潜含着行政许可的要求,这和《标准化改革方案》“对团体标准不设行政许可”的规定是冲突的;更将“鼓励”制定团体标准的政策取向,完全隐匿了,代之而起的却是第十三条第二款和第三款①注:《标准化法(修订草案)》第十三条第二款规定:“团体标准的制定由国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门规范、引导和监督。”第三款规定:“团体标准管理办法由国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门制定并公布。”的“管理”。所以,第十三条关于团体标准基本地位的规定,存在着重大的缺陷,应该予以修改。②本人在中国法学会和国务院法制办分别召开的三次《标准化法》修改座谈会上都反复强调提出了这一点,并提供了相关的条文修改建议。

第十二届全国人大常委会第二十九次会议在审议《标准化法(修订草案)》时,注意到了“团体标准”条文中存在的问题,采取向《标准化改革方案》回归的立场,在《标准化法(修订草案)》(二次审议稿)第十七条第一款将“培育发展团体标准”的基本内容,转化为法条草案文本:“国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准,由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。”这是值得称赞的。

第十七条第二款是法律对团体标准制定程序的要求。这种正当程序的要求,既是团体标准制定通例,更是标准法中首次从草案的立场进行的规制。“制定团体标准,应当遵循开放、透明、公平的原则,保证各参与主体获取相关信息,反映各参与主体的共同需求,并应当组织对标准相关事项进行调查分析、实验、论证,保证标准的科学性、规范性。”

第十七条第三款是《标准化改革方案》内容的法律化,按照团体标准共同治理的思路,构建团体标准的治理结构。“国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门对团体标准的制定进行规范、引导和监督。”

总之,现在的第十七条共三款对团体标准的规定是开放的、可行的,是有助于激发社会团体制定标准活力的。

4.3 关于培育发展和扶优至强团体标准的讨论

相对于《标准化法(修订草案)》“培育发展团体标准”的只字不提,《标准化法(修订草案)》(二次审议稿)的规定,是一个很大的进步。在第十九条规定“国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。”对此,建议立法机关能够吸取前期改革试点中的成功经验,从团体标准实施的层面予以完善。建议增加如下内容作为第二款:“鼓励地方政府在产业政策制定以及行政管理、政府采购、认证认可、检验检测等工作中,委托社会团体制定标准或采取双编号引用已有的团体标准。”

[1] 方汉文.比较文明学:第3册[M].中华书局,2014.

[2] 斯坦利·海曼.协会管理[M].尉晓欧,等,译.北京:中国经济出版社,1985.

[3] 岳颂东.市场经济条件下的社团组织[J].中国青年科技,1999,(03):60-62.

[4] 莱斯特·M·萨拉蒙,等.全球公民社会:非营利部门视界[M].贾西津,等,译.北京:社会科学文献出版社,2007.

[5] 埃略特·阿伦森,等.社会心理学(第7版)[M].侯玉波,等,译.北京:世界图书出版公司,2012.

[6] 中国标准化研究院国家标准馆.国际标准化资料概览——美国标准化组织篇(一):ANSI认可的标准化制定组织[M].北京:中国标准出版社,2016:5.

[7] 王艳林.论《标准化法》生命力的源泉及拓展[J].质量探索,2017,(01):11-17.

[8] 王艳林,刘瑾,王纲.开放的标准域与《标准化法》之修改[J].中国标准化,2015,(11):56-61.

[9] 王艳林,刘瑾,付玉.企业标准法律地位的新认识与《标准化法》修订[J].标准科学(已录用,待发表在2017年第10期).

The Establishment of the Legal Status of Group Standard and the Amendment and Improvement of “Standardization Law”

WANG Yan-lin

(School of Law, China Jiliang University, Hangzhou 310018, China)

Under this premise that “Group” may be used generically, this paper abstracts “Social Group” as a category for studying the Group Standard. On the one hand, in the system of legal adjustment mechanisms for Social Group, this paper analyses the differences and the reasons between the management of Social Group through administrative law and the cooperative government of Group Standard through standardization law. On the other hand, from the “Three Out” mechanism of Group Standard, this paper proposes policy suggestions which are about the cultivation, development and fostering Group Standard,serve the national development strategy especially the “Standard Unicom the Belt and Road Initiative Action Plan”.Finally, this paper makes a comparison and comment on the Revised Draft and the Second draft of NPC Standing Committee of“Standardization Law”, and puts forward some suggestions on revising the articles 2th, 17th and 19th from three aspects.

Social Group; the pitfall of group thinking; Group Standard; the amendment of “Standardization Law”

D922.17

A

1672-6286(2017)04-0005-14

王艳林(1962-),男,教授,法学博士,主要研究经济法、民商法理论、质检法原理和食品安全法、标准化法。