“X而Y之”构件语义特征分析

2017-11-07,

,

(上海外国语大学国际文化交流学院,上海 200083)

“X而Y之”构件语义特征分析

王连盛,石文丽

(上海外国语大学国际文化交流学院,上海 200083)

“X而Y之”结构式在现代汉语中使用频率高,具有很强的能产性,且近年来不断扩展。文章从语义角度出发,探究该结构式在扩展过程中,对构件在语义上有何限制。研究发现:当构件词性不同、彼此之间语义关系不同时,进入该结构式的构件语义特征会发生变化。具体来说:当构件为动词时,除了表补充关系的Y以外,都必须满足[+自主]、[+可控]语义特征;当构件为形容词时,必须满足[+系动性]/[+系物性]语义特征;当构件为名词时,必须满足[+具体实义]、[+相关陈述义]的语义特征。

“X而Y之”结构式;构件;语义特征;词性;语义关系

在现代汉语中,存在着“替而代之”、“忍而受之”、“禁而止之”、“推而开之”、“笑而纳之”、“缩而小之”等结构式,这些由“而”、“之”构成的“…而…之”以及可替换成分X、Y构成①X、Y指该结构式中可以自由替换的成分,例如在“忍而受之”中,X为“忍”,Y为“受”。,不仅用法灵活,而且能产性、使用频率很高。对于“X而Y之”结构式,白曦[1]、朱峻之[2]、项菊[3]以及张永丽等[4]都对其进行了描写分析。其中,白曦[1]从历时角度对“X而Y之”在现代汉语中能够大规模使用的途径进行了研究,认为该结构式是由古到今逐渐形式化、格式化的语言结构之一,对于研究该结构式的来源有一定意义,但语料并不丰富,论证不够充分,并且未涉及其语义、语用方面的问题;朱峻之[2]主要从历时的角度,针对古代汉语中的“X而Y之”结构式进行考查,尤其是对“而”所承接的不同分句关系进行了系统的考察,对于研究该结构式的构件结构关系具有一定的参考价值;项菊[3]则对“X而Y之”结构式的构成、功能和语用价值进行了探讨,对于该结构式句法、语用方面的探讨有一定借鉴意义,但描写得并不是很全面,还有待进一步挖掘;张永丽等[4]对“X而Y之”结构式的结构变体进行了考察和研究,总结出了该结构式在语表、语里和语值三个层面的特点,对于考察该结构式的句法结构、语用功能有一定的参考意义,但是分析得不够彻底。

目前学界对“X而Y之”构件X和Y的分析大多集中在语法属性层面上,对整个结构式的分析大多集中在语法功能、语用价值上,而对该结构式语义方面的分析则比较少。是否所有的词语都可以进入该结构式?“X而Y之”结构式对其构件在语义上有何要求?这些进入的成分需要满足什么样的语义特征才可以进入该结构式?当词性不同、构件之间的关系不同时,进入该结构式的词或语素的语义特点是否也会有所不同?本文对这些问题进行了探讨。本文的研究对象“X而Y之”是由“…而…之”为固定语型所组成短语。其中,“而”作为连词,连接前后项,具有连接意义,“之”为代词或助词,构件X和Y之间有着一定意义联系。由于“X而Y之”结构式来源于古代汉语结构,有些短语只在历史上存在过,在现代汉语中已经消失,成为历史词汇,如“尤而效之”,此类结构式便不在本文研究范围之中。本文研究主要为现代汉语中使用的“X而Y之”结构式,即在线生成的新词,具备一定的能产性。

一、X和Y的语法性质及内部语义关系分析

(一) X和Y的语法性质分析

通过对常项“而”和“之”的分析,本文发现“而”、“之”限制了X和Y的语法属性,要求进入结构式的变项为谓词性成分。但在实际语料中,少部分体词性成分也可进入。由于其不符合结构式的要求,便受到常项乃至整个结构式的词汇压制,改变其语义及语法属性,转化成动词义。而进入X和Y位置上的变项可以是短语、词或语素。所以根据其语法性质,本文将“X而Y之”结构式分成5个类型,具体如下:

V而V之:追而杀之、忍而受之、学而习之;

A而V之:淡而化之、大而空之、广而推之;

V而A之:扫而空之、饮而尽之、躲而远之;

A而A之:沉而稳之、大而广之、长而久之;

N而V之:火而化之、鼓而呼之、勺而食之。

在此基础上,通过对语料的研究可以发现,虽然A、N可以进入“X而Y之”结构式,但其在用法上已经动词化。具体来说,在“A而V之”结构式中,A为状语,整体是VP结构,A本身也可以发生使用,如“春风又绿江南岸”中“绿”已经发生使动。在“A而V之”结构式中,A已经发生使动,例如在“扫而空之”结构式中,形容词“空”已经使动化,变为“使之空”。在“A而A之”结构式中,加上宾语“之”,A已经变为使动,例如“长而久之”,“长”、“久”已经使动化为“使之长”、“使之久”。在“N而V之”结构式中,N做状语,离合之后N变为动词,例如“火而化之”中,名词“火”已经变为“用火烧”。所以,从本质上来说,所有进入“X而Y之”结构式的成分都是动词性成分。本文根据进入成分在进入结构式之前的词性进行分类,在下文分别进行分析。

(二)嵌入成分X和Y语义关系

在“X而Y之”结构式中,并非所有的词素、短语都可以进入,且进入结构式的变项也不是毫无联系。在常项“而”的连接下,它们或多或少都有着一定的关联。有些X和Y地位平等,不分主次,而有些X或Y处于从属地位;有些X和Y没有先后之分,而有些X和Y在时间、逻辑或认知上有着明显的先后顺序。据此,本文将“是否有顺序关系”为标准将该结构式划分成并列关系和顺承关系两大类。再以顺承关系中“前后项是否存在主次之分”细分成:顺序、修饰、补充、转折、因果等小类。具体举例如下:

a)并列关系:教而育之、躲而避之、忍而受之。

b)顺承关系:

a.顺序关系:学而演之、听而敬之;

b.修饰关系:笑而答之、跪而拜之;

c.补充关系:标而出之、切而断之;

d.转折关系:售假而买之;

e.因果关系:厌而远之、羞而避之。

对于X和Y的语义关系,本文将在下文详细进行探讨。通过搜集到的语料发现,表因果和转折关系的语料很少,本文不予讨论。

二、“X而Y之”的构件语义特征分析

(一)“V而V之”的构件语义特征

关于语义特征的分析和提取,王红旗[5]指出,主要通过词义的义素、词的感情色彩、动词的情状意义、词的预设意义、词的语用意义和推断意义等六个方面来提取。在“V而V之”结构式中,变项均为动词性成分,对动词性成分来说,发出者是谁,[自主]、[可控]与否,动作性是否强烈都是基本的特征。而动词性成分本身就有着时间结构上的变化,根据郭锐[6]的研究,本文认为从情状上进行分类,即从[+持续]、[+终结]两个层面分析,是可行的。且在该类别下,存在着并列、顺序、修饰、补充四种关系,都带有着时间顺序上的先后之别,且在修饰和补充关系中,V充当的是补语和状语成分,而非谓语成分,所以考虑相应的状态修饰特征,也存在着必要性。因此,在对“V而V之”结构式进行分析时:[±自主]、[±可控]、[±持续]、[±终结]等语义特征便是本文考虑的主要方面。

1.表并列关系的“V1而V2之”

由于构件的语义一般相近,“V而V之”结构式便相当于一个重叠形式,这种“量”上的重复与人的主观认知有着密切联系。数量相似性指出,语符数量的增多也意味着概念的信息量更大,通过重叠形式可以从主观上强调动作时量的延长。而这种“量”的延长也必然要求V或者V的单纯词原型是主观可控、自主、可以重复的,因此,进入该类的V或其单纯词原型必然带有[+自主]、[+可控]的语义特征,如“教而育之”、“躲而避之”、“忍而受之”等。

结构式对动作的时量的强调,也要求V或其原型能够体现出持续的量,瞬时动词是无法进行动作本身时量的强调的,因此,通过“V+着”的鉴别,大部分V或其单纯词原型带有[+持续]的语义特征。以“收而藏之”为例,动词加“着”可以改为“收着而将之藏着”,可见“收”和“藏”都具有持续性。但是,语料中也有构件或单纯词原型为瞬时动词,如:“禁而止之”、“超而过之”、“举而报之”等,针对这种情况,笔者认为这些构件或其原型带有[+终结]的语义特征,即“动作表示的动作行为实施后,相关的事物发生了变化,并处于一种既成状态,这种状态伴随动作的终结而产生”[7]。这种状态为可以持续或进行强调。

所以进入表并列关系的“V1而V2之”结构式的构件语义特征为:

[+自主][+可控][+持续]/[+终结]。

2.表顺承关系的“V1而V2之”

表顺承关系的“V1而V2之”又可以细分为顺序关系、修饰关系、补充关系、转折关系和因果关系。

(1)表顺序关系的“V1而V2之”

表顺序关系的有取而食之、知而行之等。当V2的动作行为伴随着V1的结束而出现时,整个结构式便处于顺序关系中,用来描述动作行为的前后变化,这种动作行为的变化往往是由人所发出的,所以V1和V2也有[+自主]、[+可控]等语义特征。

在顺序关系下,V2的出现是以V1的结束为起点的,所以V1往往具有内在的终止点,多由非持续瞬时动词充当,有[-持续]语义特征,可以用“V+着”鉴别,如:“取而食之”、“知而行之”、“抢而嫁之”等。而V2在结构式中并没有多少限制,只需[+自主]、[+可控]即可。

所以进入表承接关系的“V1而V2之”结构式的构件语义特征如下:

V1:[+自主]、[+可控]、[-持续];

V2:[+自主]、[+可控]。

(2)表修饰关系的“V1而V2之”

在表修饰关系的“V1而V2之”结构式中,例如“泡而喝之”、“拌而食之”等,V1是用来修饰其后动作,突显动作发生背景的,所以一般是由人发出的,带有[+自主]、[+可控]语义特征的动词。由于修饰关系重在V1所表示的状态,所以这些动词均有动作所造成的状态的静态意义。据分析,V1可以是有非均质时间结构的动态义动词,如:“炒”、“炖”、“蒸”等。动作实施后,才能使得相关事物发生变化,使之处于既成状态,即[+终结]语义特征,如:“泡而喝之”、“拌而食之”等。

而V2作为结构式的中心,动作性较V1更强,所以带有[+自主]、[+可控]等语义特征。

所以进入表修饰关系的“V1而V2之”结构式的构件语义特征如下:

V1:[+自主]、[+可控]、[+终结];

V2:[+自主]、[+可控]。

(3)表补充关系的“V1而V2之”

当“V1而V2之”结构式表示补充关系时,V1作为结构式的中心,往往具有强动作性,自主可控。但是,补充说明V1结果的V2,其语义特征大不相同。作为动作的必然或可预测的结果,V2一般是由V1所导致的,是无意识、无心、主观不可控的结果,所以V2多为非自主动词,带有[-自主]、[-可控]的语义特征。如:“标而出之”、“切而断之”等,且这些动词主要用来说明V1所涉及对象的结果和状态,因此,也具有[+终结]的语义特征,动作性相对较弱。

所以,进入表补充关系的“V1而V2之”结构式的构件语义特征如下:

V1:[+自主]、[+可控];

V2:[-自主]、[-可控]、[+终结]。

(二)“A而V之”的构件语义特征

“A而V之”结构式多用来强调动作发生的背景,说明动作发生的情形与状况。结构式中的V一般是具有强动作性、自主、可控的动词。通过上文的分析,本文发现修饰V的A多为均质的,缺乏自然始终点的静态形容词,所以[+静态性]便是该类A的根本属性。而A在结构式中多用来对V的时间、方式、范围、程度、状态、频率、速度、对象、情状、原因等方面进行限制描述。对于语义上直接修饰V本身的A而言,刘振平[8]认为,该类形容词具有[+系动性]特征,即在进入状语位置之前必须要与某些具体的动作行为相联系,如:“广而告之”、“深而思之”中,“广”、“深”分别与动作的范围、程度相关,带有[+系动性]特征。

然而,并非所有的A都是直接指向V的,有些A和V的发出者相联系。这种A往往带有[+伴随动作性]特征,是某一种动作行为进行时所展现出来的,在认知上可以叙述为“某人在施行某个动作时显得……”,[8]如:“坦然而受之”中“坦然”和“受”的施事相联系,相当于某人在施行“受”这一动作时显得很“坦然”。

所以,进入表补充关系的“A而V之”结构式的构件语义特征如下:

A:[+静态性]、[+系动性]/[+伴随动作性];

V:[+动作]、[+自主]、[+可控]。

(三)“V而A之”的构件语义特征

“V而A之”结构式主要用来强调动作结果,可以表示动作的自身变化、动作对象的必然结果、或者对象的偶然结果。在此结构式下,V往往带有[+自主]、[+可控]的特征,才会导致相应的结果出现。

A对V进行补充说明,是V所导致的事物或者动作自身的结果,前文也指出进入该结构式的A多为动态形容词,所以[-静态性]为其根本属性,这种异质、带始终点的A也会体现出一个量的变化,刘振平[8]将此定义为[+非定量性]。除了“量”的变化外,根据前文的分析,A既可以指向动作V本身,也可以指向V所施及的对象,这也导致进入结构式的A的语义特征有些许不同。指向V本身的A,直接和动作产生关联,具有[+系动性],如:“积而久之”。而指向动作对象的A,表现出的是对象性状的变化结果,修饰事物性状,具有[+系物性],如:“躲而远之”、“饮而尽之”、“扫而空之”。

所以,进入表补充关系的“V而A之”结构式的构件语义特征如下:

V:[+自主]、[+可控];

A:[-静态性]、[+非定量性]、[+系动性]/[+系物性]。

(四)“A而A之”的构件语义特征

“A而A之”结构式主要用来对性状进行强调说明,整个结构式便相当于一个重叠形式,所以,A多没有程度性,带有[-程度性]的语义特征,可以受“很、非常、最”等程度副词修饰。如:“痛而快之”、“大而空之”、“弱而愚之”等。

由于“A而A之”结构式多起修饰作用,所以在修饰对象上,有着自己的语义特征。既可以用来说明人或物的性质状态,带有[+系物性],如:

例1:

如此浅而显之的错误,妻子并非看不到,况且她生就一双铜铃般大眼。(北京语言大学语料库*北京语言大学语料库由北京语言大学大数据与语言教育研究所开发的汉语语料库,总字数约150亿字,包括报刊、文学、微博、科技、综合和古汉语等多领域语料,是可以全面反映当代社会语言生活的大规模语料库。)

也可以说明动作的背景,带有[+系动性],如:

例2:

而身为“生物”体系中一员的人类,大而泛之地来说就好像是杀害同样身为“生物”的一员。(北京语言大学语料库)

所以,进入“A而A之”结构式的构件语义特征如下:

A:[+无程度性]、[+系动性]/[+系物性]。

(五)“N而V之”的构件语义特征

“N而V之”结构式主要用来强调动作的方式。N虽为名词,但并非所有名词均可进入。通过上文对结构式的观察,本文发现N在结构式中会转化为谓词性成分,所以,N的语义中包含陈述义。陈述义又可分为内在陈述义和相关陈述义,而结构式中的N具有后者。陈明芳[9]认为,相关陈述义是非词义本身所具有的,是与该事物关系最为紧密的动词义。所以,“勺而食之”中“勺”可以进入,是因为它有相关陈述义,能由“勺”联想到紧密的动词义“用勺”。而如:牛、马、云等具体名词,无法进入结构式,则是因为没有相关陈述义。具有相关陈述义的句法表现则是结构式中N能进入充当状语。例如“斗折蛇行”中的“蛇”可以作状语,含有“像蛇一样V”的意义,本文认为这里的“蛇”就具有相关陈述义。综上所述,N的语义特征为:[+具体实义]、[+相关陈述义]。

V在结构式中表示受N修饰的动作,需为强动作性动词,语义特征为:[+自主]、[+可控],所以进入“N而V之”结构式的构件语义特征如下:

N:[+具体实义]、[+相关陈述义];

V:[+自主]、[+可控]。

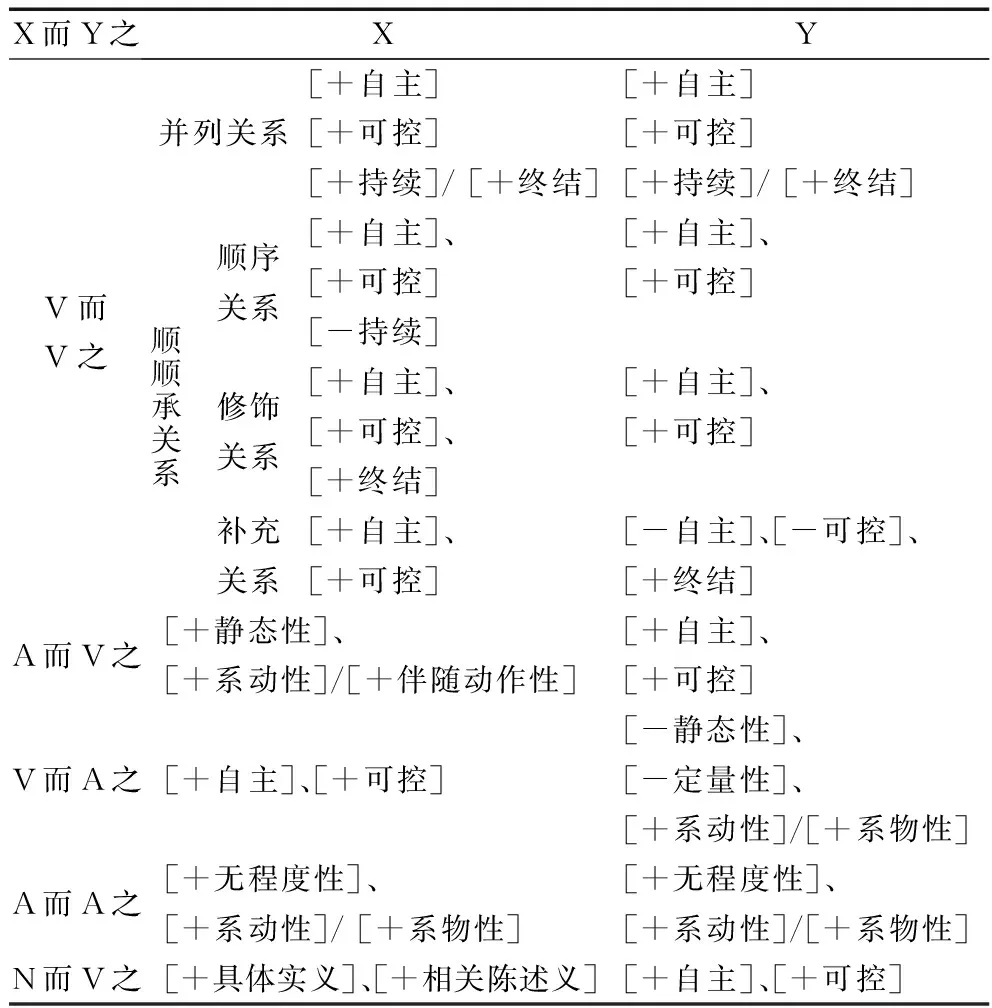

综合以上的分析,得到“X而Y之”结构式的语义特征分布,具体见表1。

表1 “X而Y之”结构式的语义特征分布

通过表1本文可以发现,“X而Y之”结构式对其构件“X”和“Y”有语义上的要求,构件“X”和“Y”要满足一定的语义特征才能进入该结结构式,而这又根据其语法性质的不同而有所不同:当构件为动词时,除了表补充关系的Y以外,必须满足[+动作]、[+自主]、[+可控]的语义特征;当构件为形容词时,必须满足[+系动性]/[+系物性]的语义特征;当构件为名词时,必须满足[+具体实义]、[+相关陈述义]的语义特征。而且,构件之间的语义关系也会对其需要满足的语义特征产生影响。例如,当Y为动词且表示对X的补充时,不需要满足[+动作]、[+自主]、[+可控]的语义特征,反而具有[-自主]、[-可控]的语义特点。

三、结 语

本文主要分析了“X而Y之”结构式对其构件的语义要求,其构件必须满足一定的语义特征才能进入该结构式。构件所满足的语义特征,又因其本身的语法性质以及彼此之间的语义关系不同而有所不同。主要的观点如下:

a)当构件X、Y均为动词时,可以分为并列关系和顺承关系两大类,顺承关系又包括顺序关系、修饰关系和补充关系:第一,当为并列关系时,X、Y均须满足[+自主]、[+可控]、[+持续]/[+终结]的语义特征;第二,当为顺承关系中的顺序关系时,X须满足[+自主]、[+可控]、[-持续]的语义特征,Y须满足[+自主]、[+可控]的语义特征;当为顺承关系中的修饰关系时,X须满足[+自主]、[+可控]、[+终结]的语义特征,Y须满足[+自主]、[+可控]的语义特征;当为顺承关系中的补充关系时,X须满足[+自主]、[+可控]的语义特征,Y须满足[+自主]、[+可控]、[+终结]的语义特征;

b)在“A而V之”结构式中,X须满足[+静态性]、[+系动性]/[+伴随动作性]的语义特征,Y须满足[+自主]、[+可控]的语义特征;

c)在“V而A之”结构式中,X须满足[+自主]、[+可控]的语义特征,Y须满足[-静态性]、[-定量性]、[+系动性]/[+系物性]的语义特征;

d)在“A而A之”结构式中,X、Y均须满足[+无程度性]、[+系动性]/ [+系物性]的语义特征;

e)在“N而V之”结构式中,X须满足[+具体实义]、[+相关陈述义]的语义特征,Y须满足[+自主]、[+可控]的语义特征;

[1] 白曦.论“X而Y之”短语[J].学术交流,1993(3):101-105.

[2] 朱峻之.关于“X而X之”结构体的探究[J].广西民族学院学报,2001(5):107-110.

[3] 项菊.“A而B之”:一种灵活实用的语言结构[J].黄冈师范学院学报,2001(4):56.

[4] 张永丽,黄婉眉.现代汉语“A 而 B 之”结构的多维考察[J].三峡大学学报,2012(A2):59-61.

[5] 王红旗.语义特征及其分析的客观基础[J].汉语学习,2002(6):8-11.

[6] 郭锐.汉语谓词性成分的时间参照及其句法后果[J].世界汉语教学,2015(4):435-449.

[7] 杨荣祥.语义特征分析在语法史研究中的作用:“V1+V2+O”向“V+C+O”演变再探讨[J].北京大学学报,2005(3):52-53.

[8] 刘振平.单音形容词作状语和补语的对比研究[D].北京:北京语言大学,2007:43-110.

[9] 陈明芳.现代汉语中名词活用为动词的结构式制约机制[D].广州:暨南大学,2009:25.

AnalysisonSemanticFeaturesof“XErYZhi”Construction

WANGLiansheng,SHIWenli

(International Cultural Exchange Department, Shanghai International Studies University, Shanghai 200083, China)

“X Er Y Zhi” construction is often applied in modern Chinese, and it has strong productivity. It has been expanded continuously in recent years. From semantic perspective, this paper studies the semantic restraints of the construction in the expansion process. The research showed that, when the construction involves different property and semantic relation, semantic features of components in the construction will change. To be specific, when the component is a verb, semantic features of [+independent] and [+controllable] must be met, except Y which represents supplementary relation; when the component is an adjective, semantic feature of [+copula]/[+thing] must be met; when the component is a noun, semantic features of [+specific meaning] and [+relevant statement meaning] must be met.

“X Er Y Zhi” construction; components; semantic features; property; semantic relation

H146

A

1673- 3851 (2017) 05- 0415- 05

(责任编辑任中峰)

10.3969/j.issn.1673-3851.2017.10.006

2017-06-08 网络出版日期: 2017-09-27

教育部人文社会科学一般项目(15YJA740044);上海外国语大学重大资助项目(KX161076);上海外国语大学导师引领学术计划项目(201601045)

王连盛(1989-),男,山东烟台人,博士研究生,主要从事语法学和认知语言学等方面的研究。

Vol.38, No.5,Oct. 2017