数码化时代科技和人文的契机

2017-11-06许煜

科技危机或人文危机?

科技与人文是两个巨大无比的范畴。编辑在约稿信中提到“科技发展与人文衰败之间所形成的张力,构成了现代性危机的重要表征之一”,但是,人文衰败到底是因为国内对于人文学科过于悲观,对西方的人文一直对技术问题的反思视若无睹,还是对科技过于依赖?这到底是人文危机,还是科技危机?是人文追不上科技,还是科技脱离了人文?

如果说是科技加速导致了这样的一个危机,那意味着科技和人文之间不但存在着张力,而且还存在着鸿沟。就好像科技和人文之间一直存在着间隙,而从人类人明进化的某一刻开始,这个间隙突然之间被拉大了,似乎出现了巨大的裂缝;骤然之间,我们发现再也无法跨越过去。如果今天我们要处理这个危机,就必须疏理清楚,到底这个间隙来自哪里?而人文学科又是如何处理文明发展中所出现的文化危机?

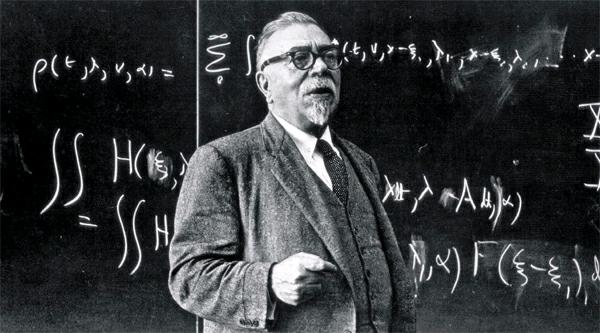

维纳提出的“控制论”思想影响深远

在我们开始进入讨论之前,必须理解所谓的人文危机,并不只是出现在人文科目中的危机,而是总体性的文化危机,也是西方现代性的表征之一。早在上世纪30年代,胡塞尔在《欧洲科学的危机》一书中针对欧洲科学的技术化(Technisierung),就提出了发展现象学作为科学的根基的看法,也即重新从主体的经验场域出发;晚期的库尔特·哥德尔(Kurt Gdel),现代计算机历史上的重要人物,也在胡塞尔1931年的《笛卡尔式的沉思》当中找到了回响。而同期,除了欧洲科学的危机外,还有文化危机(Oswald Spengler)、数学危机(Hermann Weyl)、物理危机(Albert Einstein)、机械危机(Richard von Mises)等等。

如果说上世纪的人文学科还想重新成为科学和技术的基础,在今天我们却几乎很少看到这样的尝试,相反,我们见到的是人文学科看到了自己的局限,同时又无法克服这种矛盾。而到底科技对人文的超前(如果我们可能用这个词的话)是怎样出现的?20世纪的人文学科对技术的反思又是如何进行的呢?在阐释观点之前,笔者必须承认我们将不得不很概括性地来进行这个工作,而因为文章的篇幅所限难免会出现疏漏,而笔者也相信在不同学科里都已有一些学者在努力地进行新的反思,这篇文章只是想历史性地讨论人文危机,远非要贬低这些在进行中的工作。与此同时,我们也要从中国文化的观点来思考西方人文学科所进行的内部反思,这个思考必然是诠释学式的(hermeneutic),也就是说,它必须将西方人文学科的历史进程置于中国自身的历史进程来思考。这篇文章尝试先分析西方人文学科对于现代科技的应对,进而来理解中国语境下所出现的“人文危机”。

技术问题的压抑

西方人文学科一直都在压抑技术的问题,这里所说的压抑是弗洛伊德意义上的Verdrngung。这个说法,早已由几位西方哲学家提出,最为人知的是法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler),而早于斯蒂格勒之前,另一名法国哲学家佐治·康吉莱姆(Georges Canguilhem)提出了西方哲学一直都在回避技术问题(除了一些原子论主义者之外),直到笛卡儿的著作里,技术才成为哲学的基础。[1]但技术在笛卡尔的哲学里指的是机械论。笛卡尔在《谈谈方法》(Discours de la method)中提出一个广为人知的想法,他说,当他看到窗外的街道上走的行人,他怀疑这些到底是不是穿着衣服、戴着帽子的机器人。在他的其它著作如《论人》(Traité de lhomme. 1648)以及《人体的叙述》 (La description du corps humain. 1647)中,他将人当成了机器来形容,其中他提到的一个例子就是教堂里的管风琴,气就好像是灵魂或者动物精气(esprit animal),而管道就好像是血管和神经一样。然而,笛卡尔的机械论(mechanisme)并没有站得住脚,因为与机械论对立的是自由的概念,也就是说机械论在威胁着自由,在一个完全机械化的系统里,将没有自由可言(这也就是康德在《纯粹理性批判》里的第三个二律背反提出的问题,而他在之后的《实践理性批判》、《判断力批判》继续探讨的问题)。这也是为什么后康德主义者,特别是谢林和黑格尔的思想一开始就是从高处来把握以及消化掉机械论。

相对于康吉莱姆视笛卡尔为首位系统性地将技术置于哲学核心的哲学家,斯蒂格勒则指出早在柏拉图的对话录里,技术问题就是核心性的,因为如果没有技术(technē),也就没有回忆(anamnesis),也就是说没有真理;就好像在《美诺篇》(Meno)中,奴隶之所以能够抵达真理(解答几何问题),是需要通过回忆的。要不然的话,我们便无法响应美诺对苏格拉底提出的难题﹕如果你一早知道真理是什么的话,那你就不用找了;而如果你不知道真理的话,就算给你遇上,你也认不出它来。苏格拉底的回答是,他一早已知道真理,只是他遗忘了,因为灵魂在每次转世的过程中都会忘记前世所发生的,但忘了的东西可以重新记起,如奴隶依靠的是通过沙上画下的痕迹来“回忆”如何解决几何问题。

技术问题作为形而上学[如果我们跟随海德格尔所说的形而上学由柏拉图开始,而前苏格拉底的哲学是前形而上学(vor-metaphysik)或者非形而上学(nicht-metaphysik)的话]的核心问题在西方哲学中是被长期的边缘化处理。技术哲学,严格来说从19世纪才开始出现,也就是说,它作为反身性的哲学开始真正意识到一些东西正在超越它所是,并尝试将其内化为它的系统的一部分。早期的学者如德国哲学家、黑格尔主义者恩斯特·卡普(Ernst Kapp)在1877年出版的《技术哲学的基本路线﹕从新观点理解文化史》(Grundlinien einer Philosophie der Tecknik. Zur Entstehungsgeschichte der Cultur aus neuen Gesichtspunkten)就開始将技术视为人类器官的投射(organprojektion)。但是,为什么哲学在19世纪才开始意识到技术这一不断膨胀甚至超乎其自身的存在呢?也就是说,哲学是怎样从现代性的技术非意识(technological unconsciousness)进入到一种技术意识(technological consciousness)的呢?endprint

技术发展会带来一位人工智能哲学家吗

最根本的原因,在于18世纪末出现了工业革命,科技形成了一股巨大的力量,这也是为什么海德格尔在一九四九年的讲座《论技术问题》(Die Frage nach der Technik)中指出了现代科技(moderne technik)的本质不再是古希腊诗意的technē,而是将一切都视为可剥削的原料的座架(gestell)。也就是从18世纪末开始,欧洲科技的形象出现了转型,如另一位法国技术哲学家吉尔伯特·西蒙东(Gilbert Simondon)所说的,科技变成了强暴自然母亲的暴徒。因为如此,对技术的仇恨也开始出现了,而在马克思描绘的工厂劳动中,机器成为了异化的工具。

在海德格尔发表了他对现代科技的批判的同时,在美国出现了“控制论”(cybernetics),而其后海德格尔更声称控制论的出现标志着西方Metaphysics的终结(或者说完成)。控制论是现代西方一个相当重要的运动,这个运动的重要之处并不只在推进了所谓的“自动机理论”,而是他的奠基人诺贝特·维纳(Norbert Wiener)发展出了“反馈”(feedback)这个概念及其在数学上的应用;与维纳的控制论同期出现的,还有约翰·冯·诺伊曼(John von Neumann)的自动机理论,卡尔·路德维希·冯·贝塔郎菲(Ludwig von Bertalanffy)的一般系统理论,这些学科对于我们现在所身处的“控制论化”(cybernetisation)社会有非常深远的影响;[2] 维纳的控制论还有一个更为重要的影响是,他想发展出一个机制来联结以及统一所有的学科,他在《控制论》中提到,办公室都在同一走廊的同事,就算是同一个学科,也因为学科内部的分工,而无法一起进行学术交流;他希望用控制论的反馈机制来促进各学科的交流和合作,这也是为什么传奇式的每年一次的梅西会议(Macy Conference)会集合数学家、物理学家、社会学家、语言学家等进行跨学科的讨论和合作(当时也有中国的参与者,语言学家赵元任)。

如西蒙东在1961年发表的一篇文章《技术思想》(Mentalité technique)中指出,[3] 西方历史上的两种技术思想或技术精神,第一是笛卡尔的机械论,其二就是维纳提出的“反馈论”,前者是基于线性的机械因果,后者容许非线性的逻辑和互动。也就是说,在笛卡尔和控制论之间出现了两种非常不同的技术思维,而这两种技术思维的目的都是要成为所有学科的基础,其后,我们也看到第二代的控制论,包括海因茨·冯·福尔斯特(Heinz von Foerster)、弗朗西斯克·瓦雷拉(Francisco Varela)(我们甚至可以将德国社会学家尼克拉斯·鲁曼(Niklas Luhmann)、法国社会学家埃德加·莫兰(Edgar Morin)等也算进来)等在维诺之后更进一步发展其理论;而在上世纪70年代,控制论甚至成为了智利社会主义经济改革计划Cybersyn(1971-1973)的核心思想。[4]

历史与诠释

以上的历史描述主要是想指出,在欧洲哲学和技术之间的互动,虽然如斯蒂格勒所说存在着一种压抑,但同时也存在着一种连贯性和整体性。在中国(以及在大部分非欧洲的文化)这个过程则是完全不同的,因为科技是从外输入的。从鸦片战争之后,中国被迫使采纳西方的科学、技术和教育制度,这也是我们现在所说的中国现代的开始(粗略来说改革开放以前,中国现代化有三个时期:洋务运动(1861?1895)、五四运动(1919)和“文化大革命”(1966?1976))。当然,我们也必须承认科技位于马克思主义思想的核心,因为它对于人化相当重要。这一点恩格斯在《自然辩证法》已经清楚表达过了,而且后来也成为国内马克思主义的核心科学观。一直到1990年代,中国都没有科学和技术研究(science and technology studies)与技术哲学之类的学科,它们全都被放在“自然辩证法”之内——这是恩格斯一份手稿的标题。然而,这份手稿的其中一章《劳动在从猿到人的转变过程中的作用》用人类学的方式解读技术物在进化过程中的重要性,但同时它也假设了一个普遍的技术概念。

然而,前述的哲学和现代科技的互动历史在中国则是缺席的,而这种缺席,也正是我们上文提出的诠释学理解的条件。这段历史的缺席的直接后果,就是没有足够的能力去反思它,因为在中国的哲学语言里缺乏可以理解它的概念和范畴,最后也造成了一系列错译,如技术哲学家李三虎先生所描述的道器关系的颠倒,而拙作《论中国的技术问题》(The Question Concerning Technology in China. An Essay in Cosmotechnics)则以知识型(episteme)为核心来重构这段历史;但也因为这个缺席,中国可以像美国一样加速发展技术,甚至超越美国,因为在中国,技术发展是几乎没有阻力的;在美国,当一种新的技术出现的时候(如克隆)就会有一个伦理小组来制衡它,但这在中国却是另一个故事。因为这个特殊的语境,我们必须谨慎地思考这样一个“人文危机”,而不只是一窝蜂地去追逐数字人文、网络文化等在西方已发展起来的学科。

在回到我们的主题——人文危机和中国技术问题——之前,我们先概览一下西方人文科学是如何系统性地处理技术问题的。让我们留意一下前文所說的“压抑”一词,如果有什么东西是被压抑的话,这也表示它其实一直都是存在的,也就是说,技术问题一直都处于人文学科之中,只是被掩盖了以及忽视了而已;换言之,它必须被重新辨认出来。要处理这个危机的话,我们必须将技术问题从人文学科中重新辨识出来(retrieve),而哲学则是其中最为古老的学科。这也是为什么,斯蒂格勒的著作对我们而言是非常重要的,因为他不只发展出一种独特视角的技术哲学,而且对西方哲学史作出了一种新的解读,而这种新的解读也意味着重塑与力量。endprint

当然,人文学科并不只是哲学,还包括文学、社会学、人类学、语言学等。西方除了有历史积淀的技术哲学之外(包括欧陆技术哲学,分析技术哲学,后现象学技术哲学等等),也还有其他研究技术的人文科目,例如﹕媒体研究、科学和技术研究,以及由其洐生出来的媒体考古学、文化技术、媒体哲学等等。姑且不论与计算机科学紧密结合的语言学,文学也因为它的灵活性,可以说是最早对数字技术有系统性反思的学科,上世纪有关数字文化的重要著作都来自文学系或文学出身的学者,例如美国杜克大学英文系的凯瑟琳·海勒丝(Katherine Hayles),她1999年出版的《我们是怎样成为后人类的》(How we became posthuman)至今仍是重要的作品;而我们现在所说的媒体研究以及数字人文都是来自对文献、档案、影像、电影的研究;又或者,德国的费德里希·奇特勒(Friedrich Kittler),这名在弗莱堡(Freiburg)受教育的学者,是德国媒体理论的奠基人,他的著作《摹记系统1800/1900》(Aufschreibesysteme 1800.1900)与《留声机、电影、打字机》(Grammophon Film Typewriter)是媒体理论的重要读本,今天德国几个重要的媒体研究中心,如柏林洪堡大学、魏玛、吕纳堡等大学等都受益于奇特勒。另外还有在欧美几乎走到尽头,现在又在别处兴起的科学和技术研究(science and technology studies),则主要是社会学以及人类学(特别是基于布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)、米切尔·卡农(Michel Callon)、约翰·罗(John Law)等行动者网络理论(actor network theory))对技术问题的反思。

也就是说,这些学科一直都在反思技术和人文学科的关系,至于说“人文危机”这个字,除了其新闻式的噱头意义之外,其实也表达了某种理解的不足;但是这种不足,又不是全然没有道理,因为这些反思确实并不彻底。试举两个例子,如在德国的媒体理论开出来的“文化技术”(kulturtechnik)或者“媒体考古学”(media archeology)专治的是媒体历史的研究,如不少论者指出的,这些研究的精细程度可以跟科学史媲美,但是也如大部分的科学史研究一样,这些研究将当前的媒体当成死物的研究,对于其政治意义则相当漠视;还有,数字人文基本上可以说是科技对现有学科的研究方法的冲击(例如弗朗哥·莫莱蒂(Franco Moretti)在2000年提出的远距离阅读(distant reading),或者用计算机程序来分析文本或者画风[例如列夫·曼诺维奇(Lev Manovich)在2008年左右提出的文化分析学(cultural analytics),其中包括用影像来分析苏联的形式主义作品之间的关系)],而并不是对工业技术的批判;又或者许多做STS的学者,研究的是脸书、微信等造成的社会现象,这并不是说他们做的不好,其中有不少研究相当严谨而且有趣,但是问题在于它们都变相地成为了对这些工业媒体的“服务”。

这远非批评这些学科毫无可取之处,这里面也有非常有贡献的研究,而是我们需要(1)更彻底地重新思考人文学科和技术的关系,除了针对新技术产生的社会现象的观察和评论之外,人文学科如何参与技术的进程;与这个相对应的是,未来的教育系统如何去消化这个所谓的“人文危机”,未来学科的分工必须如何发展?(2)中国如何去把握当前的这个决定性时刻,重新以诠释学式的方法重新占据这些技术发展,同时避免现代和传统的进一步割裂?笔者在这里无法全面回答这些问题,只希望提出一些观察和想法。

人文与科技结合的新知识系统

让我们先来看第一个问题,如果我们同意人文学科在处理技术问题上总是绕着工业技术走的话,那么问题是人文学科如何介入当前的技术发展和批判?如果人文学科的介入只停留在历史研究、价值批判或者为资本主义造成的破坏提供精神治疗的话,那么所谓的“人文危机”将会继续下去;而如果人文科学希望能够介入技术想象的话,那么这些人文科学必须和工业技术建立一种新的关系,也就是说,它必须参与以及引导工业发展的方向。在国內外很多左翼学者都在批判“平台资本主义”,也就是说工业技术以及资本主义的一种新发展,如脸书、谷歌、微信等,用用户的数据来转化成资本以及新的消费模式。这些平台带来了很多的便利,但是也造成了一种以消费为主的技术发展模式;这并不是说没有这些平台,我们就无法获得这些便利,问题在于我们如何能够发展出另类的模式?

笔者相信人文科学不单是可以参与人,而且是能够/必须大力推进的一个新的方向。现代社会的技术知识出产一直都呈现为两极,一个是拥有丰富知识的工程师阶层(包括黑客),另一个是只拥有使用能力的普通人,两极之间几乎没有中间者。笔者认为人文科学必须发展出第三个可能性。笔者在2007年开始便参与了一系列以人文学科和科技学科合作的项目,包括伦敦的泰特美术馆的视频档案库的试点工程、蓬皮杜中心的创新研究所研发的不同于脸书的社交网络(这个项目也会与荷兰的网络文化研究所合作继续发展),以及和普林斯顿大学和德国电信发展的另类推荐系统,前者的灵感来自胡塞尔的现象学,而后两者分别来自西蒙东的集体个体化(collective individuation)以及缔合环境(milieu associé)。这里涉及的同时是认识论(epistemology)以及存在論(ontology)的问题,[5] 而这些问题,大部分的工程学院都是不会教授的,这些问题不但是批判性的,而且同时打开了技术发展的新的可能。然而,这些需要新的尝试,包括对专业和经验的引进和尊重,问题是有没有学院愿意做出这种尝试?

最后让我们回到中国的技术问题,而思考这个问题的时候必须先从全球政治出发,再回到当前的要务。工业技术无论是国内还是国外都在走向一种超人类主义,也就是说全面自动化、人的身体、智能、情绪的优化(如我在另处所说的一种高端的消费主义),中国日前推出了《新一代人工智能发展规划》,确立了中国在2030年要成为国际人工智能创新中心的目标;普京在俄罗斯9月1日的“知识日”(开学日)向儿童表示,未来谁在人工智能领先就可以领导世界;也就是说,未来的技术发展,也就是向着奇点(singularity)的发展。姑且不论这种发展是否可取,但人类文明的愚昧恰好是因为它误以为是没有选择的,你只有去或者不去,而不是想去哪一个方向。数字知识型在现阶级已经存在了:只要我们看看媒体是怎样大肆宣传数字媒介、创新、人工智能、社交网络、智慧城市、物联网等等就明白了。它们构成了一个新的真理体制(regime of truth)。数码科技正在迅速变成文化、经济、社交等等的基础。西蒙东60多年前写《论技术物的存在模式》时,曾观察到文化和技术被差别对待,但这个对立在今天却有了另一个形式:科技成了驱动文化的主要力量,它调节着文化的动态。中国科技可以在中国思想缺席的情况下存在吗?当然可以,这就是我们现在的状态,也是我所理解的大中华未来主义(sinofuturism)一词的意涵,也是海德格尔1940年代中期在《黑色笔记本》(GA 97)中预期中国的政治进程时,说到“科技将自由进入中国”的意思。[6]endprint

笔者尝试论证技术的多元性,也就是西方技术与非西方文化的技术包括中国技术、印度技术等有着很大的区别;譬如说,我们不能将中国的技术简化为古希腊的technē或者欧州现代时期出现的科技,正如将西方的Metaphysics当成中国的形而上学一样,如果海德格尔可以说控制论是西方metaphysics的终结(而这种终结包含了结果的意思),那中国的形而上学则是换了另一种方式终结了自己。这也是我尝试指出不同的文化中存在着不同的宇宙技术(cosmotechnics),它们有着非常不同的认识论和知识型。在当前全面迈向奇点的过程中,我们还能够逆转当前的形势开发出不同的技术吗?

笔者《论中国的技术问题》一书尝试从这个现代化和科技全球化阶段,回到历史,回到传统形上学,来理解有怎样的选项和可能性留给我们。就如读者知道的,福柯(Michel Foucault)在《词与物》(Les Mots et Les Choses) 之后放弃了“知识型”这个术语,而开始使用dispositif(部署),并将知识型重新定义为一种部署(dispositif)。笔者改造了知识型一词,赋予它政治的能动性。笔者所想追问的是,将来有可能想象出一个新的知识型吗,从而用它来找到另一个框架数字科技的方法?文化陷入危机时,会被迫制造出一个新的知识型,作为新的感受力和新的感受方法。

笔者相信这曾是利奥塔(Jean-Francois Lyotard)想用后现代这个概念所做的。2013?2015年期间笔者领导过一个关于利奥塔和夏朴(Thierry Chaput)1985年在蓬皮杜中心所策展的“非物质”(les Immatériaux)与后现代理论的研究计划,提议后现代之于利奥塔是另一种知识型,因为它涉及另一种与现代完全不同的感知性(sensibility)。也就是说,继福柯分析的文艺复兴时期、古典时期、现代的三种知识型之后的最后一种。然而,在中国脉络下,知识型问题必须从中国自己的历史出发来考察,因为如果中国没有西方意义上的现代性,如何直接通往后现代?

笔者想在中国哲学史中区别出三种知识型:(1)先秦哲学的出现以及周朝结束后儒学逐渐占据统治地位,它在天人之间建立了、也正当化了道德感受力,因为天提供正当性给政治行动、社会行动和个人行动;(2)晚唐佛学占据统治地位后,11世纪出现了新儒学,它重建道德宇宙论,重新把宇宙生成学引入儒家思想,来重新肯认宇宙和道德之间的统一;(3)中国在鸦片战争中被英国击败后,被迫寻求新的知识型,来处理西方科学和科技,可是却失败了,因为中国严重缺乏理解科技的知识,也严重缺乏掌握这种物质转型的经验。对我们而言,现在似乎正是重新认真考虑对认识论和知识型的探究的关键时期,因为全球化现在已经走到极限,应对人类纪变得越来越迫切了﹕硅谷的超人类主义者追求着全面的去政治化,[7] 生态现代主义(ecomodernism)提倡用地理工程学来改造地球和生态,这些都是西方现代知识型的延续;而在中国的语境下,这种新的知识型将可以是什么,可以用它来找到另一个框架和引导数字科技的方法吗?

希望我们能够带着这些疑问去思考人文危机的问题,去理解其中的历史性以及复杂性,同时去重建人文与技术的关系。不少研究科技的学者都预言,当数字化和信息化进一步发展的话,到时出现的不再只是学科的分裂,而是整个大学制度的瓦解。或许在我们思考人文危机的时候,问题已不在人文,而是整个知识体系的分工及其结合将会出现的巨大的变化。但是,瓦解并不是世界末日,而是另一个可能;这也是为什么在这个时候我们必须为它的瓦解做好准备,因为瓦解也正是新的契机。

(作者单位:德国吕纳堡大学哲学研究所/中国美术学院客座研究员)

注释:

[1] Georges Canguilhem, Descartes et la technique, in uvres Complètes tome 1, Vrin, 2015.

[2]也就是说我们的环境、日常生活已经进入了一种系统性的调控技术里面,我们可以称之为媒体生态学,或者如我的同事奥地利媒体哲学家埃立希·赫尔(Erich Hrl)称之为一般生态学(General Ecology)。

[3] Gilbert Simondon, Mentalité technique, Revue philosophique de la France et de l'étranger 2006/3 (Tome 131), pp.343?357.

[4] 详见Eden Medina, Cybernetic Revolutionaries Technology and Politics in Allende's Chile, MIT Press, 2011;中文概述请见王洪喆:《阿连德的大数据乌托邦》,www.sohu.com/a/129452163_597685.

[5] 詳见拙作, Yuk Hui, On the Existence of Digital Objects, University of Minnesota Press, 2016. 中文译本将由上海人民出版社出版。

[6] 详细讨论见拙作, Yuk Hui, The question concerning Technology in China. An Essay in Cosmotechnics (Falmouth : Urbanomic, 2016),以及“For a Philosophy of Technology in China-Geert Lovink interviews Yuk Hui”, Parrhesia A Journal of Critical Philosophy, No.27 (2017), www.parrhesiajournal.org/parrhesia27/Parrhesia27_Hui.pdf.

[7]许煜,《新反动主义者的苦恼意识》, LEAP, May 2017, http://philochina.org/?p=427(译文) ; 原文载于, Yuk Hui, E-Flux (81, April 2017),On the Unhappy Consciousness of Neoreactionaries,http://www.e-flux.com/journal/81/125815/on-the-unhappy-consciousness-of-neoreactionaries/endprint