翻译中的逻辑思维及其对翻译教学的启示

2017-11-06蒲红英

蒲红英

(伊犁师范学院外国语学院 新疆 伊宁 835000)

翻译中的逻辑思维及其对翻译教学的启示

蒲红英

(伊犁师范学院外国语学院 新疆 伊宁 835000)

翻译不仅是语言转换,更是心理和思维转换。翻译思维的本质是逻辑思维,所以培养逻辑思维对提高翻译能力至关重要。基于翻译认知心理学的角度,以英语专业学生为受试对象,采用翻译心理操控教学试验法,揭示学生在翻译过程中所犯逻辑错误的类型及原因,在此基础上得出教学启示。研究发现,翻译认知心理弱、逻辑思维不强是导致学生译文中出现大量逻辑错误的原因。翻译教师应在教学中有意识地帮助学生了解自己在翻译过程中的心理机制和思维规律,并培养学生的逻辑思维。

翻译;逻辑思维;认知心理;翻译教学

引言

翻译是人类特有的信息加工活动。认知心理学研究信息加工活动中行为主体的注意、感知觉、学习和记忆等认知过程和结构。翻译认知心理学将翻译视为基于语言媒介的心理活动,该学科以揭示译者认知心理特点与规律为研究目的。在翻译认知心理学领域,国内外学者都取得了较好的成绩。国外主要有霍姆斯、奥斯莫、巴尔胡达罗夫和贝尔。他们通过研究译者的翻译心理活动,将译者的思维进行阶段性分析,让译者了解自己的逻辑思维,并在实际运用中培养逻辑思维。在国内,林语堂、汤成雄、刘绍龙和颜林海均认为翻译问题本质上是语言文字及心理问题,双语转换的过程就是认知思维发生的过程。颜林海主张建立翻译认知心理学,并主张从翻译认知心理学的角度洞察译者的翻译思维。所谓翻译思维是两种语言的言语形式之间相互转换的思维活动。刘宓庆说:“翻译思维的本质是逻辑思维,探讨翻译思维即是探讨译者的逻辑思维,而具有良好的逻辑思维是译者所具备的基本条件。”[1]逻辑思维是指对事物进行观察、比较、分析、综合、抽象、概括、判断、推理的能力。国内亦有很多其他学者研究过翻译逻辑思维,如董史良、阎德胜、张光明、龚光明、向红和王雪梅。阎德胜提出要建立逻辑翻译学,可见逻辑思维是多么重要。在翻译教学中培养逻辑思维的实证研究也不少。基拉里认为翻译教学要想取得成效,人们必须能够解释译者的思维机制。在过去的十年当中,国外翻译界大量学者通过实验的方法调查译者在翻译过程中大脑的思考过程。在国内,安新奎、李玉英、吴国初、王志军、周静等通过实证研究探讨了学生犯逻辑错误的类型,他们呼吁翻译教学中应加强对学生译者的逻辑思维训练。国内大学虽开设英汉和汉英翻译课由来已久,但学生的翻译水平未达到既定的培养目标,原因之一是,大部分翻译教师意识到帮助学生了解源语语言、文化与目标语语言、文化之间的差异,但却很少有意识地让学生了解具有不同语言、文化的民族在心理和思维上的差异,更谈不上培养学生的英语思维及翻译逻辑思维。苗菊说:“翻译涉及的不仅是语言之间的转换,同时也是思维方式之间的转换。”[2]思维能力的培养是翻译教学的重要目标,发展思维能力和学习知识同样重要。英语表达重逻辑思维,汉语表达重形象思维,因此,在翻译教学中培养中国学生的逻辑思维很有必要。

一、研究设计

1.研究方法:翻译心理操控教学实验法。李奕、刘源甫说:“翻译心理操控教学实验法是指通过选定特定翻译文本对被试心理造成的影响,以及改变相关行为的心理动机,了解被试、被试翻译心理、被试翻译文本三者之间的关系。通过学生的真实表现,获取一定教学翻译方法对于翻译文本质量作用的效度,从而最终确定较为理想的翻译教学方法。”[3]此次翻译心理操控教学实验法旨在了解英语专业学生在翻译过程中的心理认知特点和逻辑思维,通过分析学生译文了解学生所犯逻辑错误的类型及原因,掌握学生犯错心理,最后得出教学启示。

2.研究对象:伊犁师范学院2015级英语专业本科二年级学生共计103人,其中A班37人,B班33人,C班33人。该批学生接受测试时刚接触英汉互译课不久,翻译能力有待提高。

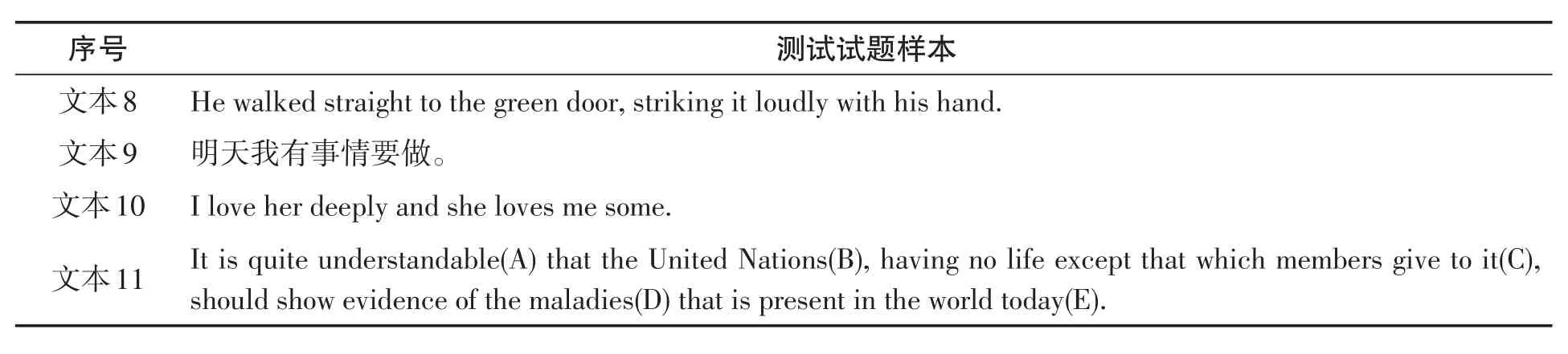

3.研究工具:根据测试目的和学生逻辑思维弱点设计的测试卷。本测试卷包含11个文本,其中文本1—10为短句,文本11为长句,每一个文本均包含一个测试目的。

4.实验步骤:给定时间,给定地点,让被试者完成文本翻译后上交测试卷。测试时间为100分钟。测试期间不得讨论、不得使用词典及电子设备。测试时A班实到35人,B班实到30人,C班实到29人,三班共计实到94人。下发试卷94份,回收94份。试卷回收后对其进行数据统计与分析。

5.结果与讨论

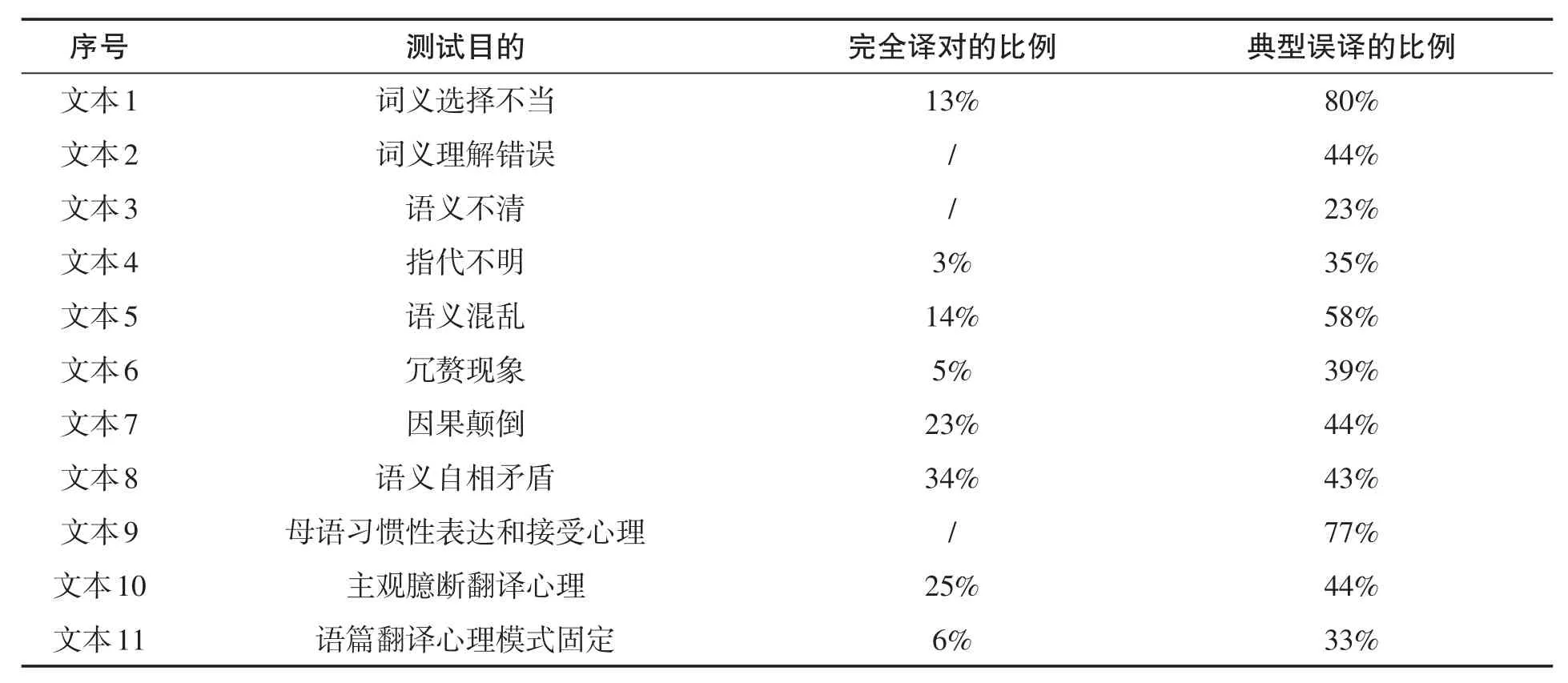

表1为实验测试语料样本,表2为翻译心理测试结果数据统计。笔者将学生整体翻译情况统计为表2。原文画线部分体现该句测试目的。所谓典型误译,是指学生中出现的最常见错误译文,有些比例虽然未超过50%,(原因可能是学生翻译能力较低),但能反应出他们的逻辑思维特点,所以也在表2中列出。表2中的“/”表示该文本无人译对。筛选典型误译时重点参考原文画线部分的翻译,也统筹考虑全句的翻译情况。

表1 实验测试语料样本

接下来笔者重点分析画线部分的译文,对全句翻译问题亦进行剖析。

序号测试试题样本文本8文本9文本10文本11 He walked straight to the green door,striking it loudly with his hand.明天我有事情要做。I love her deeply and she loves me some.It is quite understandable(A)that the United Nations(B),having no life except that which members give to it(C),should show evidence of the maladies(D)that is present in the world today(E).

表2 翻译心理测试结果数据统计

(1)文本1

原文:I caught a boy stealing apples from the garden.

正确译文:我撞见一个男孩儿正在偷园里的苹果。[4]

典型误译:我抓住了正在花园里偷苹果的男孩。

此文本测试目的是词义选择不当。所谓词义选择不当就是翻译过程中通过某种手段对某个词的现有词义进行筛选,以便选出一个更贴近于原文的词义。但如果挑选出的词义不贴近于原文就说明词义选择不当。“catch”为多义词,最常用的字面意义为“抓”,但原句中使用了“catch sb.doing sth.”的搭配,所以此处“catch”意为“目击、撞见”,但学生未理解正确,因此有80%的学生把“catch”译成“抓住”。

(2)文本2

原文:A young man came to Tom’s office with a story.

正确译文:一个年轻人来到汤姆的办公室报案。[5]

典型误译:一个年轻人带着一个故事走进汤姆的办公室。

此文本测试目的为词义理解错误。如果不能正确地理解词的涵义和选择词义,那么就谈不上忠实、准确地理解原文句子的意思和通顺、流畅地表达原文的思想内容,就会出现理解错误。story有“故事、报道、情节”等意思,此处为“案件”。44%的学生将“story”译为“故事”,说明学生在翻译前根本没有考虑“story”除了“故事”以外别的含义,所以译文完全不合语境。

(3)文本3

原文:One observer believed Kissinger’s ge⁃nius was an ability to tell nine different stories to nine people,and keep them all straight.[6]

正确译文:一位观察家认为,基辛格的天才就在于能对九个人说九件不同的事,而且记得清清楚楚。[6]

典型误译:一个观察者坚信Kissinger的天赋是有能将九个不同的故事告诉九个人,并且使他们都明白的能力。

此文本测试的目的是学生译文中是否会出现语义不清的问题。理解原文的关键在确定“them”一词的指代以及straight的含义。就上下文来看,“them”指代的是“stories”,而并非大部分学生所认为的“people”。文中“tell a story”意为“讲故事”或“讲一件事”,但学生将其理解为“撒谎”。“straight”的含义应为“ordered;correctly stat⁃ed and understood”,学生却将其理解为“使明白”。以上说明学生在对原文进行翻译时,没有仔细斟酌“story”、“tell a story”、“straight”的语境意义,因而也就未能弄清楚“them”指代什么,从而导致译文语义不清,这是学生翻译认知心理弱的表现。

(4)文本4

原文:在我们的日常生活中,绝大多数人不会关心它。[7]

正确译文:In their daily life,most people do not concern about it.[7]

典型误译:In our daily life,most of people don’t care it.

此文本测试目的为指代不明。指代不明是指原文中的主语和译文中的主语表达不同,前后关系不对应。在汉语原句中,“我们”和“绝大多数人”是同位语的关系,汉语原文不存在指代不明的情况,但若将它们译成英语,译者必须明确该用“our”还是“their”来翻译“我们的”。由于搞不清“我们”指代谁,35%的学生都把“我们”译成“our”。由于他们把“我们”和“绝大多数人”这两个代词的同位语关系改变了,译文逻辑不通,再次证明学生逻辑推理能力弱,翻译负相关心理明显。

(5)文本5

原文:Tom is now with his wife in Chicago.It is already five years since he was in New York City.[8]

正确译文:汤姆现在同妻子住在芝加哥,他不在纽约住已经五年了。

典型误译:汤姆和她的妻子在芝加哥,他在纽约已经待了五年了。

此文本测试的目的是语义混乱。刘宓庆说:“语义混乱是指由于对句子结构的分析错误,对原语想要表达的意义不明确,原文上下文含义以及前后的逻辑关系不通,造成译文前后意思混乱。”[9]原文前半句是现在时态,说的是现在的事,后一句是过去时,说的是已经发生过的事,因此原文想要表达的是汤姆和妻子过去住在纽约,而现在住在芝加哥。典型误译中,学生译文的前半句没问题,错误出现在后半句。58%的学生都将后半句译为“他在纽约市已经待了五年了”。这样的译文显然与前半句相矛盾,因为人不可能同时待在2个地方。

(6)文本6

原文:这样做我们就能有效防止偷税。[10]

正确译文:By doing so,we can prevent tax dodging.

典型误译:We can prevent tax dodging effi⁃ciently in this way.

此文本测试的是翻译中的冗赘现象。刘宓庆说:“冗赘现象是指译文中出现动词、形容词和副词的重复表达现象。”[11]prevent的本意即为“有效阻止”,所以学生错误译文中出现了efficiently,说明他们平时积累词汇量时只求一知半解,未领悟词的真切含义。

(7)文本7

原文:Because of generation gap,parents and children seldom sit together to talk or communicate with each other.[12]

正确译文:父母亲很少和孩子交流,所以他们之间产生了代沟。

典型误译:因为代沟,父母和小孩几乎没有坐在一起与对方谈话或交流过。

学生的错误译文不但颠倒了因果,即把原因和结果搞混,而且还摆错了二者的顺序。他们不清楚英汉语言在逻辑表达上的区别。英语先陈述结果再说明结果,而汉语先陈述原因再陈述结果。此句为汉翻英,所以要先说原因“父母亲很少和孩子交流”,再说结果“产生了代沟”。

(8)文本8

原文:He walked straight to the green door,striking it loudly with his hand.[13]

正确译文:他直接走到绿门处,用手重重地敲着。

典型误译:他直直走向绿门,大声地用手敲打门。

此句测试语义自相矛盾现象。刘宓庆说:“所谓语义自相矛盾是指语句的意义前后表达不一致,或表现为主谓搭配不当,修饰动词的状语不当等。”[14]典型误译中,学生将“loudly”翻成“大声地”,这显然不合逻辑。我们可以用“大声”形容人说话,却不能形容敲门的动作。学生在翻译时不注意推敲细节,就会步入逻辑的陷阱。

(9)文本9

原文:明天我有事情要做。[15]

正确译文:I am tied up all day tomorrow.

典型误译:I have something to do tomorrow.

本句测试母语习惯性表达与接受心理,即把原语的语言形式、表达方式、句法结构机械地移到译语中,只顾在形式上逐词逐句地紧扣原文,忽略原文语言结构的特点和习惯表达方式,使用自己母语表达方式翻译。以上典型误译产生的原因是由于学生仅仅把纯语言学的知识作为翻译的基础,一味追求词汇和语法方面的表层等值转换,忽略培养逻辑思维能力所致。由于按汉语思维方式去理解和翻译原文,导致译出中式英语。

(10)文本10

原文:I love her deeply and she loves me some.

正确译文:我深深地爱她,她也深深爱我。[16]

典型误译:我深爱着她,而她只爱我一点。

此句考察主观臆断翻译心理。刘宓庆说:“主观臆断翻译心理是指译者望文生义,不顾原文语境或英文话语的隐含意义,一味凭翻译者自己的主观臆测或构想来翻译。”[17]学生想当然地将deeply和some理解为一对反义词,所以将some译为“一点”。其实“some”在此处的意思是“非常、相当地”。如果some的意思是“一些”,原文中就不会用“and”,而是“but”了。

(11)文本11

原文:It is quite understandable(A)that the United Nations(B),having no life except that which members give to it(C),should show evidence of the maladies(D)that is present in the world today(E).

正确译文:正因为联合国(B)的生命完全是它的成员国赋予的(C),因此联合国也呈现出今天世界上(E)所存在的各种病症(D),这是完全可以理解的(A)。译文的正确顺序为(B)(C)(E)(D)(A)。

典型误译:BCAED

此文本为长句,测试学生在翻译长句和语篇时是否会出现固定的语篇翻译心理,即动手翻译之前是否有调整原文语篇顺序、逻辑关系的意识以及翻译完成后对译文进行逻辑检验的习惯。语篇分析就是分析判断整个语段的逻辑关系,根据上下文对句子结构做出调整。翻译完成后,按原文的思维检查译文,看译文语句是否贯通,前后关系是否恰当,这就是对译文进行逻辑检验。鉴于本句考察学生调整语序的能力,所以原文没有划线,笔者统计典型误译的标准是学生调整后的译文顺序。此句的英文句子结构为:表态(A)+主语(B)+主要判断(C)+分析(D+E),分析(D+E)部分,英文里,定语(D)的位置在名词(E)后,所以顺序为(A)(B)(C)(D)(E);在翻译时,译者需找出语段中的“which”的主语,并将其翻译为“它的”。在理解此语段时把握好语段的逻辑关系,翻译出潜在的关联词“正因为……因此”或类似此意的其他关联词来完善整个篇章结构。长句中(A)为句中“结论”部分,(B)与(C)属于句中“原因部分”,(D)与(E)属于句中“结果与影响”部分,因此译文的正确顺序为(B)(C)(E)(D)(A)。33%的学生译对了前半部分(B)和(C)的语序,说明对前半部分进行了语篇分析,但却忽略了对后半部分的语篇分析,所以把(A)放在了(E)和(D)前面。

二、结论和启示

(一)主要结果

现将本次实验结果总结如下:

1.学生译文中出现的翻译逻辑错误类型

此次翻译心理操控教学试验法所得数据显示学生的翻译逻辑思维能力总体欠佳。学生译文中出现的逻辑错误可分为以下三类:概念方面的逻辑错误、判断方面的逻辑错误及推理方面的逻辑错误。概念方面的逻辑错误包括词义选择不当和词义理解错误。判断方面的逻辑错误是指在句子结构和主谓搭配判断中,不能准确而恰当地表达事物之间的关系性质。此方面逻辑错误又分为语义不清、指代不明、语义混乱和冗赘现象。推理方面的错误是指句子前后逻辑关系推理不当,造成表述错误。此方面逻辑错误可分为因果颠倒和语义自相矛盾。

2.学生译文中出现大量逻辑错误的原因

根据对表2数据的分析,总结出学生译文中出现大量逻辑错误的原因如下:第一,学生翻译认知负相关心理严重,逻辑思维能力弱。由于没有培养出英语思维,在翻译时,学生难免会受母语惯性思维的负迁移,将译文表达得不合逻辑。在翻译时,学生有固定的语篇翻译心理,导致不顾语境,不对原文进行语篇分析就匆忙下手翻译,导致译文不合逻辑。第二,缺乏基本的翻译技能意识,同时对翻译抱不负责任的态度。学生遇到陌生单词时,懒得做逻辑分析,翻译完后对译文也不进行逻辑检验。笔者在翻译教学实践中发现,部分学生认为只要译文通顺,是否忠实于原文并不重要,所以他们不顾原文任意发挥,这是不负责任的态度。第三,缺乏教师引导。目前翻译课堂上老师基本都能做到讲授翻译理论和技巧,而帮学生制定切实的翻译能力发展目标并督促其完成的意识不够。

3.教学启示

笔者认为,翻译教师应从以下几个方面努力,引导学生培养翻译逻辑思维。第一,整合对翻译思维过程起指导作用的理论,从宏观上指导翻译的思维过程。第二,翻译逻辑思维的培养需要教师优化教学环境。在翻译课堂上,教师不应只注重翻译理论教学,还要注意培养学生的翻译实践能力,调动正相关翻译心理,有意识地培养学生逻辑思维并引导他们在翻译实践中正确地使用逻辑思维,而不能纸上谈兵。第三,授课过程中注重英汉语言对比教学,培养学生的英语思维,规避母语负迁移,避免翻译腔和中式英语。第四,培养学生的语篇分析能力,引导学生分析原文中隐含的逻辑关系,挖掘每个字词在其语境中的确切含义,同时引导学生对译文进行逻辑检验,帮助其养成先理解再翻译的好习惯。第五,给学生提供更多的课外翻译材料,拓广知识面,培养学生创新能力。

(二)研究意义及不足

本文借鉴翻译认知心理学相关理论,研究学生翻译能力发展盲区,揭示现实翻译教学中存在的问题,相关成果丰富了翻译认知心理学的实证研究,深入剖析了译者在翻译过程中的心理机制和思维规律。但时间和能力有限,难免存在不足之处。第一,受试对象翻译能力较弱,所以测试的学生群体不具有普遍性,研究结果适用范围有限。第二,由于测试样本的局限性,学生的翻译逻辑错误的类型和原因还有待进一步研究。第三,研究方法单一。本文只用到翻译心理操控教学实验法,没有用问卷调查法和翻译日志法,也没有用自然科学方法如有声思维法、自身回顾法等方法挖掘学生心理,所以对他们翻译前、翻译中及翻译后的心理过程缺乏深入了解。第四,如何在翻译教学过程中培养学生的逻辑思维,笔者所提出的几点建议只是杯水车薪,是否有效,需要在教学实验中进一步检验。望今后研究能弥补以上空白。

[1]刘宓庆.新编当代翻译理论(第二版)[M].北京:中国对外翻译出版有限公司,2012:52.

[2]苗菊,朱琳.认知视角下的翻译思维与翻译教学研究[J].外语教学,2010,(1):57-58.

[3]李奕,刘源甫.翻译心理学概论[M].北京:清华大学出版社,2008:55.

[4]董成.英汉翻译综合技能教程[M].长春:东北师范大学出版社,2010:33.

[5][8]阳林.英汉翻译中逻辑问题的研究[D].西南大学,2011:14,14.

[6][9][11][13][14][17]刘宓庆.翻译教学:实务与理论[M].北京:中国对外翻译出版公司,2005:423,425,444,476,462,435.

[7][10][15][16]张传彪,缪英.汉英误译经典例析1000[M].上海:上海译文出版社,2009:33,142,179,175.

[12]张艳红.大学英语写作中逻辑错误分析及对策[J].湖南第一师范学院学报,2010,(3):62-64.

[18]连淑能.英译汉教程[M].北京:高等教育出版社,2006:294.

[19]曹韵.文化因素对翻译的制约现象[J].昌吉学院学报,2008,(4):45-47.

[20]刘瑞强.论翻译效应学的理论基础[J].昌吉学院学报,2014,(5):57-61.

[21]刘绍龙.翻译心理学[M].武汉:武汉大学出版社,2007.

[22]颜林海.翻译认知心理学[M].北京:科学出版社,2008.

H319

A

1671-6469(2017)-05-0067-07

2017-05-02

新疆伊犁州教育科研规划一般课题“翻译心理学视域中的翻译教学研究”(YLJYKT2016-080)。

蒲红英(1978-),女,四川绵阳人,伊犁师范学院外国语学院副教授,文学硕士,硕士生导师,研究方向:翻译学、英语语言文学。