“武育粳3号”与“黄华占”杂交后代的部分性状分析

2017-11-04宋学堂汤述翥张宏根朱晓玉江苏武进水稻研究所江苏省常州市375扬州大学农学院江苏省扬州市5009

宋学堂 陈 露 汤述翥 张宏根 张 英 朱晓玉(江苏武进水稻研究所,江苏省常州市 375;扬州大学农学院,江苏省扬州市 5009)

“武育粳3号”与“黄华占”杂交后代的部分性状分析

宋学堂1陈 露1汤述翥2张宏根2张 英1朱晓玉1(1江苏武进水稻研究所,江苏省常州市 213175;2扬州大学农学院,江苏省扬州市 225009)

“武育粳3号”不抗条纹叶枯病且产量潜力不如新育成的品种,为改良其丰产性,通过籼粳杂交育种,在保持其食用品质不变的前提下,对B C 1、B C 2、B C 3、B C 4及单交后代株系进行了部分性状分析。结果表明,绝大多数株系分离严重,表明籼粳杂交育种由于双亲性状差异大,后代杂合性强,纯合稳定速度慢,育种周期长。同时,根据田间目测,筛选出4 0个性状基本稳定、抽穗期与轮回亲本相近的株系,且主要农艺性状考查结果表明,多数株系的性状表现介于双亲之间,株系间差异显著。

籼粳杂交育种;武育粳3号;黄华占;杂交后代性状分析

籼稻、粳稻由于长期生长在不同的生态区域,在栽培生理特性上有较大差异。一般籼稻较耐热,对肥料敏感,耐瘠性较好,生长速度快,繁茂性好,颖花分化能力强,后期灌浆速度快,抗倒伏能力较差;粳稻则较耐寒,耐瘠性差,耐肥性好,前期生长较慢,后期根系活力强,秆青籽黄不早衰,抗倒伏性较好,但籽粒灌浆较慢。同时,虽然早稻、中稻感温性较强,晚稻感光性较强,但就籼、粳稻相比,早粳、中粳稻的感光性一般强于同熟期的籼稻品种。而且,籼、粳稻在形态特征上也存在明显差异,籼稻粒型较长,叶片披长,叶色较浅,叶毛多、密,稃毛稀、短;粳稻则粒型短圆,叶片较短,叶色较深,叶毛少、无,稃毛密、长。此外,籼米的直链淀粉含量一般较高,米饭较硬,煮饭涨性好;粳米的直链淀粉含量一般较籼米低,米饭较软较粘,煮饭涨性较差。因此,籼、粳稻亚种间具有许多可互补的优良性状,籼、粳稻杂交常规育种和籼、粳稻亚种间杂种优势利用已成为当今水稻高产育种研究的重要手段和方法。

籼稻和粳稻都是栽培稻,不存在两亲本间的不可交配性,但普遍存在后代结实偏低和性状不稳定两大问题,既不同于远缘杂交育种,又不同于常规育种, 因此有人称它为亚远缘杂交育种[1]。“武育粳3号”全生育期152 d左右,幼苗矮壮,成株株高95 cm左右,株型较紧凑,叶宽中等、较短挺,叶色淡绿,生长清秀,主茎总叶数16~17叶,抗倒性较好,穗长15.1 cm左右,每穗总粒数90粒左右,结实率93%左右,千粒重27.5 g左右,颖壳、茎秆呈黄色,谷粒呈椭圆形,籽粒饱满,分蘖力较强,成穗数较足,一般每667 m2最高茎蘖苗数35万苗左右、成穗数28万穗,后期熟相较好;糙米率84.8%,整精米率77.6%,垩白粒率32%,垩白度5.3%,胶稠度77 mm,直链淀粉含量18.9%;中抗稻瘟病、白叶枯病,不抗条纹叶枯病。但随着国内水稻育种水平的不断提升,品种更替速度加快,“武育粳3号”的产量水平和抗病性已远远不能满足目前大面积生产的要求,如何在保留该品种适口性好的基础上提高其抗性和产量,已成为目前育种科研单位的主要研究方向之一。鉴此,笔者对BC1、BC2、BC3、BC4及单交后代株系进行了部分性状分析。

1 材料与方法

1.1 供试品种

籼、粳稻杂交选用的轮回亲本是以分子标记辅助选择改良的“抗条武育粳3号”,非轮回亲本选用优质中籼品种“黄华占”,以及一批以“抗条武育粳3号”为轮回亲本、“黄华占”为非轮回亲本杂交、回交育成的稳定新品系。鉴定对照品种为“武育粳3号”、“抗条武育粳3号”以及籼稻品种“黄华占”。

1.2 选育过程

2009年正季在扬州用“武育粳3号”与“黄华占”杂交,2010年在海南加代选择,以“抗条武育粳3号”为轮回亲本回交并自交,除2010年正季至2011年冬季F5代时才选株改用“抗条武育粳3号”回交选育外,2009年海南冬季以后杂交构建的其余材料均以“抗条武育粳3号”为轮回亲本。

为加快育种进程,每年正季在扬州、冬季在海南种植2季,各季的选育世代、株系数(括号内数字)及田间编号,见表1。

1.3 试验方法

2012年冬季在海南目测选种材料的稳定情况及综合表现,选择各世代单株种子262份。2013年正季在扬州市北郊槐泗镇酒甸村(简称扬州试点)、常州市武进区前黄镇运村(简称武进试点)分别种植262个株系及对照品种“武育粳3号”“抗条武育粳3号”“黄华占”。

2个试点均于5月17日播种,扬州试点于6月16日移栽、武进试点于6月14日移栽,每株系栽8行,每行栽10株,单苗栽插,株行距13.3 cm×25.0 cm,不设重复。

抽穗后记载各株系的抽穗情况,并根据两试点各株系的性状分离情况,在成熟后选择与“武育粳3号”同熟期、综合性状和丰产性表现较好且基本稳定的40个株系进行性状调查和产量测定,包括BC4F2株系13个,BC3F3株系14个,BC2F4、BC2F3、BC2F2株系计10个,BC1F5株系2个,F7株系1个。

1.4 农艺性状鉴定

抽穗后记载各小区水稻的始穗期,并折算成播种至始穗的天数(播始天数)。成熟后,每小区齐地面割取5个主茎,测定株高、穗长及叶片长度等农艺性状。

表1 各选育世代的株系数及田间编号

1.5 统计分析

农艺性状、产量性状为扬州、武进两地的调查数据,农艺性状以株系和试点进行无重复双因素试验的方差分析。同时,以不同回交世代为因素、株系为重复观察值进行单因素试验的方差分析,以分析不同回交世代的选育效果。

2 结果与分析

2.1 回交后代的生育期

“武育粳3号”为迟熟中粳稻,为培育同熟期的改良系,抽穗后记载各株系的抽穗情况,选择与“武育粳3号”熟期相近的40个株系统计播种至始穗的天数(播始天数),并以株系和试点进行无重复双因素试验的方差分析,见表2。结果表明,株系间及试点间的播始天数差异均达显著水平。

表2 回交后代播始天数的方差分析

各株系与亲本的播始天数及差异显著性测定结果,见表3。“抗条武育粳3号”播始天数为97.5 d,与原品种“武育粳3号”没有显著差异;“黄华占”播始天数为89 d,显著短于“抗条武育粳3号”。40个株系的播始天数平均为90.5~101 d,多数株系的抽穗期介于轮回亲本和非轮回亲本之间,播始天数显著短于“抗条武育粳3号”的株系有1318、1325、1368、1373、1380、1381、1382、1386、1389、1392、1394、1406、1417、1513、1514、1526、1553、1578、1579、1588;生育期超过“抗条武育粳3号”的株系有1340、1436、1470,显著超过“抗条武育粳3号”的只有1436株系。

表3 回交后代的生育期比较

扬州试点的平均播始天数为97.8 d,武进试点的平均播始天数为92.3 d,平均相差5.5 d,表明参试株系(品种)均具有一定的感温性和感光性,且随种植纬度南移,气温升高、日照缩短,生育期明显缩短。40个株系中1340、1386、1436、1470株系的生育期较“武育粳3号”稳定,两地的播始天数只相差2~3 d,其中1386株系的熟期比“武育粳3号”早2.5 d。光温反应较“武育粳3号”敏感、两地生育期变化较大的株系有1318、1321、1325、1342、1346、1352、1368、1370、1375、1376、1380、1382、1406、1513、1520、1526、1553、1588,两地播始天数相差6~8 d,其中1526株系在两地的播始天数相差10 d。

2.2 回交后代的农艺性状

2.2.1 株高及节间配置

选择与“武育粳3号”熟期相近的40个株系调查株高及其节间配置情况,各株高性状以株系和试点进行无重复双因素试验的方差分析,见表4。

表4 回交后代株高性状的方差分析

由表4可知,株系间除倒2节间长的差异不显著外,其余株高性状差异均达显著水平;试点间除倒1节间长度和茎基粗度的差异不显著外,其余株高性状的差异也均达显著水平。各株系与亲本的株高性状及差异显著性测定结果,见表5。

由表5可知,“抗条武育粳3号”与原亲本“武育粳3号”的株高性状差异不显著,“黄华占”的株高、倒1节间长度、上部节间比例均显著超过轮回亲本“抗条武育粳3号”,茎基显著粗于“抗条武育粳3号”,多数回交后代株系的株高性状介于两亲本之间。1340、1373、1436、1470、1553、1588株系遗传了“黄华占”植株偏高的特点,但1373、1470、1553株系的倒1节间长度较“抗条武育粳3号”显著增长,整体节间配置更加合理,1470、1553株系的茎基较“抗条武育粳3号”显著增粗,抗倒伏能力增强。两2个亲本的节间数为4.8~ 5.3节,但回交后代中1314、1315、1318、1321、1340、1342、1370、1380、1404、1406、1467、1470、1516、1520株系的节间数较双亲显著增加,1373、1553株系的节间数显著少于双亲,似有超亲遗传的趋势。

比较不同回交世代株高性状平均数的差异,似有随着回交世代增加株高逐渐降低、倒1节间长度逐渐缩短、茎基粗度逐渐变细的趋势,各性状逐步回归轮回亲本。

比较扬州、武进两试点的株高平均数,扬州较武进的株高矮3.5 cm,节间数偏少,生长量偏小。

2.2.2 叶片性状

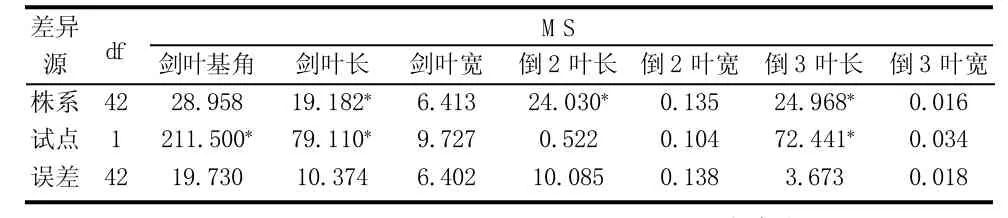

选择与“武育粳3号”熟期相近的40个株系调查上部3张叶片长度和宽度及剑叶基角,各叶片性状以株系和试点进行无重复双因素试验的方差分析,见表6。

由表6可知,上部3张叶片的宽度无论是株系间或试点间差异均不显著;上部3张叶片的长度株系间差异达显著水平,剑叶基角株系间差异不显著;剑叶基角及剑叶长、倒3叶长试点间差异也达显著水平。40个株系与亲本各叶片性状及差异显著性测定结果,见表7。

由表7可知,“抗条武育粳3号”与“武育粳3号”的叶片性状差异不显著;“黄华占”的上部3张叶片长度均显著长于轮回亲本“抗条武育粳3号”。多数回交后代株系的叶长介于两亲本之间,只有1373、1470株系的上部3张叶片长度均显著长于“抗条武育粳3号”,1373、1417、1436、1470、1578、1579、1588株系的倒3叶叶长显著长于“抗条武育粳3号”,未出现叶片显著变短的株系。

比较不同回交世代株系的叶片长度平均值,似有随回交世代增加叶片长度逐渐缩短的趋势。

比较扬州、武进两试点株系的叶片性状差异,扬州点各株系的剑叶基角较武进点小,叶片也相对较短。

3 小结与讨论

通过籼粳杂交进行抗性基因转移,培育抗病、抗旱、耐肥及抗倒新品种,已成为目前水稻育种中的重要手段。虽然籼、粳稻亚种间具有许多可互补的优良性状,籼、粳稻都属栽培稻,不存在两亲本间的不可交配性,但性状差异较大,普遍存在后代结实偏低和性状不易稳定等困难。不过关于籼粳稻杂交育种所遇到的这两大困难可通过采取复交或回交方式来克服[1]。由于籼稻直链淀粉含量较高,米饭过硬,食味不好,而粳稻直链淀粉含量中等,食味较好,且现在有更多的“软米”新品种直链淀粉含量虽低,但食味好,因此,籼粳稻杂交培育优质稻米也是重点路径之一,以力求高产、优质、多抗融为一体。基于此,本研究在前期改良“武育粳3号”条纹叶枯抗性的基础上,以期通过籼、粳稻杂交和回交聚合籼稻的有利性状,改良“武育粳3号”的丰产性,选育出优质、高产、抗病的新品种。

3.1 选育思路

直链淀粉含量的高低与稻米蒸煮品质密切相关,一般认为不同水稻品种的直链淀粉含量产生差异的主要原因是不同的Wx基因序列差异[2]。经扬州大学植物功能基因组学教育部重点实验室检测,“黄华占”携有多数粳稻品种所携有的Wxb基因,具有较好的食味品质;而“武育粳3号”的食味品质好且稳定性高,是江苏省公认的适口性优良的水稻品种[3]。因此,可利用这两个品种的特点,通过籼粳稻杂交选育优质、高产的新品种;在杂交方式上,采用单交及回交1~4次,构建多个世代群体,并通过对不同回交世代材料的鉴定,以期比较改良的效果,为今后籼粳稻杂交育种提供经验与参考。

表5 回交后代的株高性状比较

表6 回交后代叶片性状的方差分析

3.2 效果评价

籼粳稻杂交特别是回交的后代,多数株系的农艺性状介于双亲之间,株型丰富,差异显著。由于“黄华占”血缘的导入,“武育粳3号”与“黄华占”杂交后代与轮回亲本“抗条武育粳3号”相比,部分株系呈现播始天数缩短、株高显著增加的特点;参试株系(品种)均具有一定的感温性和感光性,随种植纬度南移,气温升高、日照缩短,生育期缩短明显;比较不同回交世代植株性状平均数的差异,似有随着回交世代增加株高逐渐降低、倒1节间长度逐渐缩短、茎基粗度逐渐变细的趋势,各性状逐步回归轮回亲本;比较不同回交世代叶片长度的平均数,似有随回交世代增加叶片长度逐渐缩短的趋势,比较扬州、武进两试点的叶片性状差异,扬州点各株系的剑叶基角较武进点小,叶片也相对较短。

表7 回交后代的叶片性状比较

3.3 经验总结

试验结果表明,通过籼、粳稻杂交、回交,改良“武育粳3号”丰产性的效果是明显的。由于籼、粳稻亚种间性状差异较大,在单交和仅回交1次的后代中分离严重、性状不协调,难以选育出综合性状和丰产性较好的材料。因此,至少需回交3次以上。但回交次数过多,性状不仅会更多地恢复至轮回亲本状态,也不利于超亲品种的选育。因此,宜结合育种经验,掌握好回交次数,做到恰到好处。

[1]杨守仁,张龙步,王进民.三十年来籼粳稻杂交育种研究的回顾与展望[J].沈阳农学院学报,1982(1):1-6.

[2]Wang ZY, Zheng FQ, Shen GZ,et al.The amylose content in rice endosperm is related to the posttranscriptional regulation of the Waxy gene[J].Plant Journal for Cell & Molecular Biology,1995,7(4):613-622.

[3]张坚勇,万向元,肖应辉,等.水稻品种食味品质性状稳定性分析[J].中国农业科学,2004,37(6):788-794.

2017-05-24

江苏省常州市科技局科技支撑项目(编号:CE2016 2007);国家重点基础研究发展计划(97 3计划)