社会保障公私合作的产生基础及中国的实践

2017-11-02马颖颖

马颖颖

·博士论文摘登·

社会保障公私合作的产生基础及中国的实践

马颖颖

引入社会(市场)力量参与社会保障服务和管理已逐渐成为社会保障管理体制改革的重要方向之一。本研究围绕社会保障领域公私合作的产生及我国社会保障公私合作的发展进行探讨,发现资源依赖与交换是社会保障公私合作形成的基础和条件;中国社会保障公私合作的实践起步晚、发展快,并逐渐由过去制度建设上的公私合作扩大为现在管理和技术上的公私合作。由于经验的缺乏,中国社会保障公私合作中出现了一些问题。为建立平等、和谐的“伙伴关系”,公共部门要从思想上树立公私合作的意识,破除不合理的利益驱动,还要为私营部门的参与提供必要的支持和条件。

社会保障;公私合作;资源依赖

公私合作(Public Private Partnerships,简称为PPPs)是国家创新公共服务供给的主流方式之一。以公私合作的方式,将私营部门的资本、效率、专业优势及其灵活性引入到公共管理当中,能够创造出结合公私部门双方优势的管理效果。aDima Jamali,"Success and Failure Mechanisms of Public Private Partnerships in Developing Countries:Insights from the Lebanese Context,"International Journal of Public Sector Management,2004,17(5).随着经济领域公私合作优势的显现,中国越来越多地鼓励将市场机制引入到公共服务领域,以改进公共服务质量,增加公共服务的多元化供给。社会保障是公共服务的重要组成部分,也是关系国计民生和社会稳定的民生保障事业。受西方国家公私合作思潮的影响,再加上人口基数大、老龄化加速和民生需求不断增长的压力,中国社会保障服务供给也逐渐转变垄断性的直接生产模式,开始借助服务外包等公私合作方式,将部分社会保障项目的费用征缴、经办管理等业务交与私营部门来承担。引入市场(社会)力量参与社会保障服务和管理已逐渐成为探索中国社会保障管理体制和治理机制改革的重要方向。

针对公私合作的产生问题,已有研究主要集中于对经济建设中基础设施或公用事业领域公私合作的产生进行分析,缺少针对社会保障领域公私合作产生的研究,即使有所涉及,也多是从政府单方面角度的考虑,鲜有从公、私双方的角度全面探讨公私合作形成的基础和条件。在基础设施或公用事业领域,公私合作产生的根本动力缘于预期的经济效益,无论是对于政府部门还是私营部门,其核心的激励主要是获得成本缩减或投资收益等经济效益的回报。而社会保障是一种社会再分配政策,具有社会性、公平性和互济性特点,不以经济效益为首要目的。那么,社会保障领域公私合作的产生基础是什么,即公共部门与私营部门在什么条件下可以结成伙伴关系?我国社会保障公私合作是如何发展的,有哪些类型和特征?这些是本文研究和分析的主要问题。

一、社会保障公私合作的产生基础:资源交换与依赖

根据资源依赖理论,组织存在于开放的系统之中,任何组织都不可能完全拥有组织生存和发展的全部资源,组织的生存和发展将受到外部环境的影响,而这种环境不仅仅指的是自然环境,还包括与外部组织的交互作用。aJayashree Manhajan,Asoo J.Vakharia,"An Exploratory Investigation of the Interdependence between Marketing and Operations Functions in Service Firms,"International Journal of Research in Marketing,1994,11(1).为获得更好地发展,组织需要通过合作关系的建立,交换和共享不同组织之间的资源。bJeffrey Pfeffer,Gerald R.Salancik,The External Control of Organizations:A Resource Dependence Perspective,New York,Harper and Row,1978,p.258.具体到社会保障中,公共部门和私营部门在社会保障服务和管理方面各自拥有独特的组织优势。公共部门是社会保障政策的制定者和管制者,具有运用公共权力的各种政策手段,私营部门具有资金、技术、效率等方面的优势,二者存在角色和功能互补的关系,具有互助合作的基础。政府与私营部门的公私合作过程实质上就是双方资源相互依赖和交换的过程。

(一)政府对私营部门的资源依赖

传统观念认为,公共服务领域应由政府部门垄断。尤其是医疗保障服务,既具有广泛的外部经济性、又由于资源有限而具有使用的竞争性,双重属性决定了政府应承担医疗保障系统的组织与运行管理。c文姚丽:《我国医疗保障中政府责任的理论基础探析》 ,《广西财经学院学报》2009年第4期。但是政府责任并不意味着政府“垄断”,政府部门垄断公共服务往往容易出现缺乏效率和服务质量不高的问题,这也是西方国家利用市场功能的优势来弥补政府功能不足的一个诱因。社会保障公私合作中,政府部门对私营部门的资源依赖主要表现在获得人员和技术,引入竞争、创新管理体制和管理方式,分散基金风险三个方面。

1.获得人力、技术资源

近年来,我国逐渐将无固定劳动关系的居民、农民乃至弱势群体纳入到社会保险体系当中。社会保险覆盖人群迅速扩大、服务内容日益增多。相比之下,社会保险经办机构、人员增长缓慢。2014年,全国经办机构工作人员与参保人次之比为1:10174,部分中心城市达到1:2—3万,远超国际社会保障协会(ISSA)所统计的1:1043的平均水平及1:5559的上限。a《人力资源社会保障部对政协十二届全国委员会第三次会议第3280号(社会管理类315号)提案的答复》,人力资源和社会保障部官网:http://www.mohrss.gov.cn/gkml/xxgk/201509/t20150924_221394.htm,2015年8月7日。传统的社保经办管理体系暴露出诸多问题:建设的滞后性使得社保经办管理服务陷入“小马拉大车”的窘境;传统的人事管理制度难以引入竞争机制、激发效率;统筹层次过低导致经办机构在设置过程中出现名称不统一、规划不统一、险种划分不统一等问题。这些问题严重困扰社会保障服务能力的建设和发展。

要解决这些问题,仅仅依靠对现有体系的优化很难达成健全社保经办服务体系的目标,这源于两个方面的“矛盾”:一方面,经办人员负荷过重激发了行政机构“扩容”的诉求,而这种诉求与我国转变政府职能、精简机构的要求之间存在矛盾;另一方面,社保经办服务对财政经费的诉求与我国省级以下“分税制”未能真正贯彻而引起的基层财政困难之间存在矛盾。b贾康、苏京春:《创新与优化:健全社保经办服务体系》,《地方财政研究》2014年第4期。因此,亟需创新服务机制,寻求切实且长效的解决路径。

从资源依赖的角度来看,商业机构,尤其是商业保险机构在人力资源上拥有高效的项目团队和专业化的保险理赔、精算及监管人员,在技术资源上具有丰富的管理经验和精算技术优势,在信息平台搭建和信息系统维护方面也具有专业性优势。公共部门以公私合作的方式,引入和利用私营部门的人员和技术,能够在很大程度上弥补政府在进行资源配置时所面临的编制不足,缓解“小马拉大车”的管理困境,从而改进服务质量,提高资源配置效率。

2.引入竞争、创新管理体制和管理方式

政府支持社会保障服务供给引入市场机制的一个核心目的是发挥高效、专业的市场力量,创新和提升社会保障的服务和管理方式。一方面,私营部门作为自负盈亏的经济实体,受到市场经济规律的支配,更加注重服务效率和经济效益,但难以起到资源配置的作用;而公共部门更多从社会整体利益出发,追求社会公平,但可能由于数据处理能力不足、官僚主义和缺乏竞争等,而导致资源配置效率较低,成本较高。将私营部门服务和管理机制引入到社会保障当中,是引入竞争机制提高传统科层组织服务供给效率的重要手段,有利于兼顾公平和效率。另一方面,权利的分散和众多自治实体参与到社会保障项目运作之中,社会保障“官办、官管、官督”模式被打破,政府需要将管理工作的重心前移,借助具有法律约束力的外部合同,来规定市场机构的权责利,并同步完善服务评价和监督体系。a孙祁祥、锁凌燕、郑伟:《社保制度中的政府与市场——兼论中国PPP 导向的改革》,《北京大学学报》2015年第3期。管办分离的机制使政府脱离繁杂的补偿结报业务,减轻政府工作压力,在节约政府开支的同时,提高管理效率。

社会保险和商业保险是风险保障服务体系中的两大重要资源。b何文炯:《社会保险转型与商业保险发展》,《保险研究》2010年第7期。当前,我国社会保险的突出问题表现为公平性不佳、可持续性不足及制度运行效率不高。要解决这些问题,不仅要从制度设计上调整和完善,还需要从管理和服务方式上进行改革。市场经济推动了商业化的保险主体快速发展,商业养老保险和健康保险的迅速发展使得商业保险机构在经办管理服务和满足社会需求方面具备一定的经验和优势,在技术与方法方面也与社会保险有着广阔的融合空间,并且商业保险机构也在努力寻求与政府部门合作以参与公共服务供给的机会,这在很大程度上为公私合作的实现创造了条件。社会保险部门可以利用商业保险机构的有利因素,通过有效机制将社保和商保加以合理组合,以提高社会保险体系运行和经办效率。

3.控制和分配风险

社会保障是一种资源再分配方式,也是一种社会风险分散机制。特别是社会保险与商业保险的性质相似,都是集中和处理风险的机制,而且社会保险的覆盖对象广泛,集中的风险更大,处理、控制和分配风险的要求更高。因此,建立适当的、可信赖的风险分担方式对于社会保障的运行具有重要意义。

商业机构尤其是商业保险机构具有较强的基金管理能力,将社保基金由商业保险机构进行市场化运作,可以提高基金保值增值效率,有效应对通货膨胀和基金贬值风险。引入商业保险力量参与社会保障服务可以向商业机构转移一定的运营管理风险。公私合作最重要的原则在于让每一种风险都能够由最善于应对该风险的合作方承担,这样整个项目的风险就能够降低。cE.S.萨瓦斯著,周志忍等译:《民营化与公私部门的伙伴关系》,中国人民大学出版社,2002年,第105-107页。在传统的社会保障服务供给中,所有风险都由政府承担。尽管政府在应对政策法规变化风险、公共安全风险等方面有一定的优势,但其并不善于应对所有风险。而私营部门对于企业利润较为敏感,尤其是商业保险机构,其本身即是“风险处理专家”,在风险的集中和分担方面具有天然的优势。因此,私营企业承担项目成本超支等市场风险的能力较强,政府可以依靠私营部门进行风险控制与分配。多元化的服务提供方式能够创造更多的问责途径。问责途径的增加,有利于提升问责效果。d陈琤:《公共服务多元提供:问责与风险分配的视角》,《中山大学学报(社会科学版)》2014年第4期。当政府部门利用私营部门提供社会保障服务时,可以建立继传统公众问责途径以外的另一条问责途径——公众与私营部门之间的直接问责;政府与私营部门之间的合作也形成了政策制定者与服务提供者之间相互问责的途径。

(二)私营部门对政府的资源依赖

公共组织特别是政府拥有和支配着大量公共资源,包括合法性权威、资金、知识和信息等公共资源。a陈振明:《公共管理学——一种不同于传统行政学的研究途径》,中国人民大学出版社,2003年,第151页。商业机构之所以选择与政府部门结成合作伙伴关系,主要缘于企业与公共部门之间的资源差异性,这种差异决定了企业对政府的依赖性。私营部门对政府部门的资源依赖主要表现在获得利润、获取信息资源、取得合法性权威等方面。

1.创造利润

商业机构作为市场化的营利性组织,利润最大化是其追求的核心目标,而不在乎“付账”的是国家还是公民个人。在现代国家为提供公共服务而逐渐增大财政支出的条件下,寻求与政府的合作机会意味着巨大的商机。b敬乂嘉:《合作治理——再造公共服务的逻辑》,天津人民出版社,2009年,第37页。参与社会保障服务供给能够获得一定程度的收益和资金回报,为企业创造除直接面向消费者以外的新的利润。例如,商业机构从政府部门手中承担一部分社会保障外包服务,通过政府对项目的付费,从中获得稳定的回报。不仅如此,社会保障服务覆盖面广、保障人群众多,庞大的社会保障服务对象也将给商业机构带来潜在的客户群体和巨大的市场空间。当政府购买占据主要市场份额时,还可能决定企业在市场中的竞争优势。

值得指出的是,资金资源是有形资源,对企业发展有较大的价值,虽然其资源异质性不强、容易复制,且还有可能被其他资源代替,一般情况下属于依赖程度较低的资源。cJay B.Barney,David J.Ketchen,Mike Wright,"The Future of Resource-based Theory:Revitalization or Decline?"Journal of Management,2011,37(5).但是,社会保障项目由于覆盖面广、项目内容繁多,其涉及的人群及资金支出是巨量的。因此,社会保障资金资源是依赖程度较高的资源。

2.获得信息资源

在组织内部,对信息的掌握程度和通畅程度是衡量组织健康程度的一个重要标志,而组织对信息掌握的有限性决定了合作交流信息的必要性。d蒋永甫:《网络化治理:一种资源依赖的视角》,《学习论坛》2012年第8期。社会保障是体系庞大的民生工程,关系到十几亿人群的切身利益。可以说,社会保障是最大的“大数据”,而社保数据是具有重要价值的信息资源。例如,医疗保障数据中关于医疗费用、病种分布、看病人次、基金支付、药品使用情况等方面的数据,能够为医保政策的制订及其调整提供依据。对商业机构而言,这些数据能够反映出当前的民生需求,有助于商业机构设计出更加符合民生需求和人口特点、具有更高市场价值的保险、金融产品,也为健康管理、健康产业、养老服务业的发展提供基本依据,还有助于开展医药研发等,对于民营医院的建立、布局及其业务内容的确定也具有很强的指导作用。

社会保障信息资源不仅价值高,而且具有稀缺性,隐性程度很高,不易复制。对企业来说,是建立持续竞争优势的战略性资源。因此,社会保障数据和信息资源已成为众多商业机构竞相追求的核心战略性资源。

3.取得合法性权威

合法性权威是公共管理一项重要的政治资源。离开一定形式的权力或权威,一切社会管理活动都不可能正常进行。a蒋永甫:《网络化治理:一种资源依赖的视角》,《学习论坛》2012年第8期。在我国,社会保障原本是以国家权力为依托的社会资源再分配过程,垄断社会保障合法性权威资源的政府及其行政部门往往是服务供给的责任主体。商业机构和社会组织在服务供给中的自主性受到多重限制,合法性权威是其成为社会保障服务供给主体的基本前提。通过公私合作,商业机构可以借助社保部门强大的平台参与社会化风险保障服务。当私营部门参与承担社会保障服务时,也就实际享有了对社会保障资源依法进行配置和递送的权利。正因为如此,商业保险机构有必要、也有需求与政府部门建立合作关系,以取得私营部门在社会保障领域职能拓展所必需的合法性资源。

参与社会保障服务供给能够使企业获得巨大的社会效益,对提升整个行业的社会认可度和民众信任感也具有积极的作用,有助于塑造企业的行业形象和品牌形象。

(三)社会保障公私合作的基础:资源互依

如前所述,随着社会经济的持续发展和民生需求不断升级,政府主体和市场主体均面临着新的发展机遇和挑战。一方面,社会保障服务需求的多元化,给传统的社会保障提供方式带来了压力和挑战,引入市场竞争机制参与社会保障服务已成为政府创新服务和管理方式的迫切需求;另一方面,私营部门作为营利性组织,为促进利润增长和可持续发展的目标,也在积极寻找参与社会保障服务的机会。在这种情况下,公共部门和私营部门在社会保障服务供给上存在资源和功能的互补,有必要建立一种良性互动机制,实现公、私主体之间社会保障资源的合理交换。如此,公私合作“应运而生”。

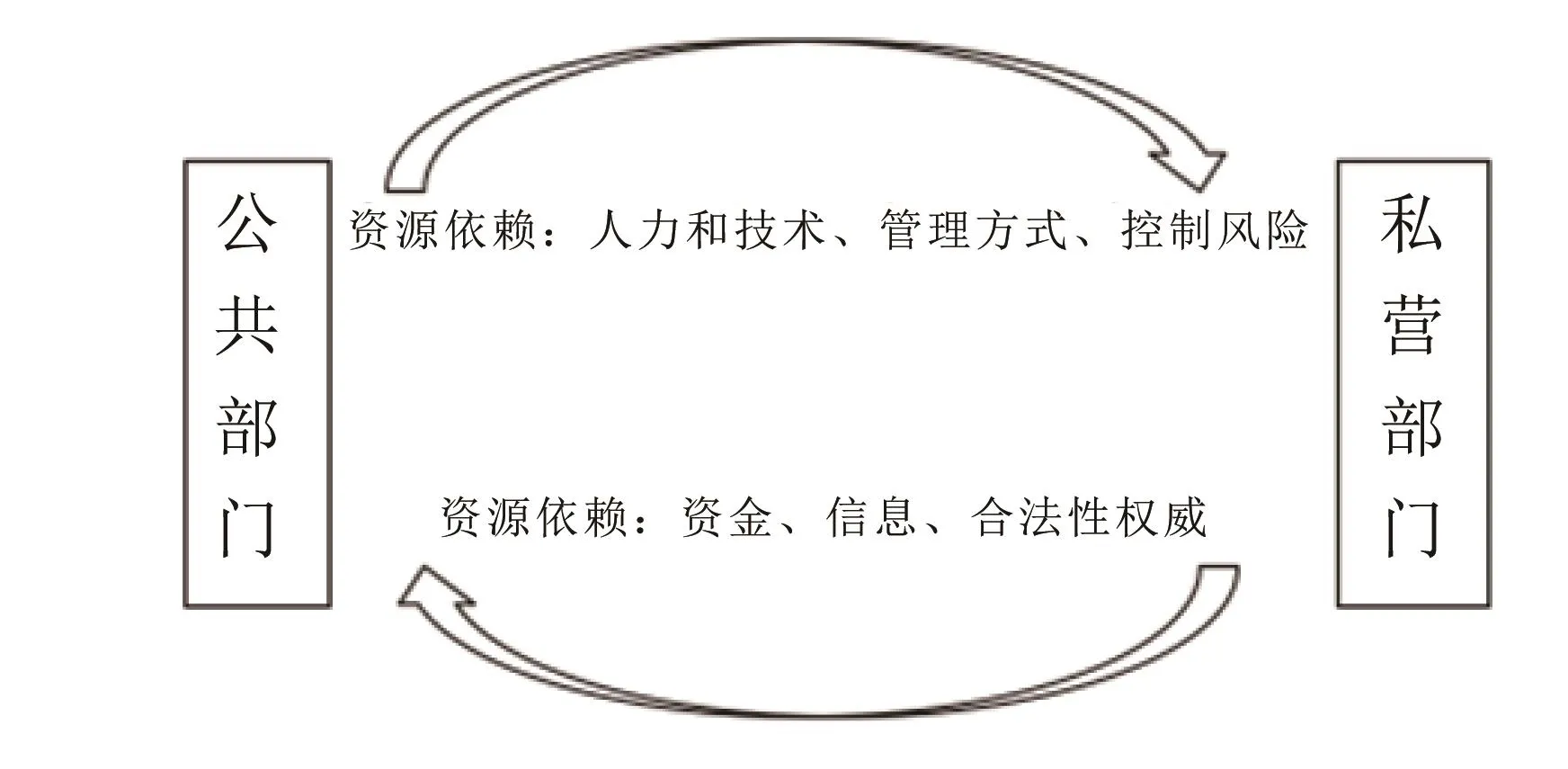

公私合作是组织为了建立和管理与外部环境资源的相互依赖而采取的策略性行动,通过资源的交换和共享,最大限度地将公共部门和私营部门的资源整合起来,形成“合力”,从而实现双方利益最大化,创造更大的社会价值。具体而言,政府部门需要依赖商业机构在人员、技术、设备上的专业优势,精细化、科学量化的管理方式,以及控制风险的能力,以此促进社会保障服务效率的提高,降低风险。而商业机构需要通过参与服务供给而获得公共部门的资金、信息等资源,以提高决策的合理性,并从中取得对社会保障资源进行配置和递送的合法性权威,促进市场份额和企业威望的提升(图1)。

图1 社会保障公共部门与私营部门的资源互依

二、中国社会保障公私合作的形式及发展

党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,“要加快健全社会保障管理体制和经办服务体系,推广政府购买服务,凡是事务性管理服务,原则上都要引入竞争的机制,通过合同、委托等方式向社会购买”。这为社会保障服务的改革和发展指明了方向,各地区也做出了不少探索和尝试。回顾我国的发展历程,从形式上看,社保领域最广泛的公私合作方式是合同外包。政府是社会保障项目的“安排者”,而将部分项目的“递送权”交由商业机构或社会组织承担,利用商业机构或社会组织的人员、技术、管理机制、风险控制等优势提供社会保障服务。从内容上看,我国社会保障公私合作的总体发展路径是:逐渐由过去制度建设上的公私合作扩大为现在管理和技术上的公私合作。

(一)制度建设上的公私合作

最初对于公私合作的引入属于零星尝试,主要目的是推动社会保障制度的执行和落实,具体表现在“新农合”和“新农保”的费用支付和征缴方面。

1.“新农合”经办业务的公私合作

新型农村合作医疗制度(简称“新农合”)是旨在满足我国数亿农村居民的健康需求、解决其看病就医难题的社会医疗保险制度。从2003年开始试点到2009年基本实现制度全覆盖,“新农合”在我国发展迅速。2009年,《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》首次提及,“在确保基金安全和有效监管的前提下,积极提倡以政府购买医疗保障服务的方式,探索委托具有资质的商业保险机构经办各类医疗保障管理服务”,为“新农合”经办业务公私合作的实现提供了依据。2012年,卫生部等四部委联合发布《关于商业保险机构参与新型农村合作医疗经办服务的指导意见》,具体规定了商业保险机构参与“新农合”经办服务的原则和要求。以此为指导,江苏江阴、河南洛阳、福建晋江、广东番禺等地率先尝试,借助保险公司的专业资源优势和网点优势代办“新农合”业务。“新农合”经办业务的公私合作是我国社会保险项目经办引入公私合作的开端。

2.“新农保”费用征缴和支付业务外包

为解决农村居民的养老问题,我国于2009年建立了新型农村社会养老保险制度(简称“新农保”)。然而,在政策的执行和落实过程中,面对数量庞大、居住分散的农村居民,我国农村社保经办力量普遍不足,经办机构和队伍参差不齐。如何保证“新农保”制度的顺利实施成为制度推行的难点所在。针对这一问题,部分地区(如广东省)创新“新农保”服务方式,通过招标的方式,引入农村商业银行或邮政储蓄银行等金融服务平台代理“新农保”的费用征缴和支付业务,利用金融服务平台在营业网点、自助存取款设备、交易及管理系统开发等方面的优势,提供对参保人养老金的代收和代发业务,以此解决“新农保”因服务对象众多且分散所形成的高服务成本问题,构建新农保“最后一公里”服务架构。

(二)管理和技术上的公私合作

近几年,随着社会保障体系的日益扩大,社保经办管理体制不顺和服务能力不足的问题日益突出,a参见尹蔚民:《推动实现更高质量的就业 全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系》,《十八大报告辅导读本》,人民出版社,2012年。创新和完善管理体制已成为我国社会保障体系建设的战略目标。但管理体制改革是一项庞大而复杂的系统工程,不能一蹴而就,因此部分地区开始尝试通过公私合作的方式,整合政府与市场资源,以期从管理和技术上寻求改革的突破口。管理和技术上的公私合作主要表现为两种形式:

1.城乡居民大病保险的公私合作

城乡居民大病保险(简称“大病保险”)是在基本医疗保险的基础之上,对大病患者发生的高额医疗费用给予二次报销的一项医疗保险制度安排。从2012年到2015年,中央及相关部委密集发文,b2012年国家多部委联合颁布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》,提出“坚持政府主导,专业运作,利用商业保险机构的专业优势,支持商业保险机构承办大病保险,发挥市场机制作用”;2013年保监会印发《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》,对大病保险市场准入和退出、投标行为、业务规范、服务能力建设、核算等进行规定;2014年《关于加快推进城乡居民大病保险工作的通知》要求在全面推开城乡居民大病保险试点工作中,要“鼓励商业保险机构利用全国网络优势,为参保人员提供‘一站式’即时结算、异地结算等服务”;2015年《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》将“坚持政府主导、专业承办”确定为大病保险的基本原则,并提出“2015年底前,大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人群,到2017年,建立起比较完善的大病保险制度”。《2015年政府工作报告》也明确提出,要在2016年实现大病保险的全覆盖。推进大病保险的试点、推广及全面实施,并将“坚持政府主导、专业承办”确定为大病保险的基本原则,支持商业保险机构承办大病保险。在大病保险试点中也出现了湛江、厦门、太仓等方案,将大病保险资金及经办业务交由商业保险机构进行管理,而政府的社保经办机构主要负责基金监管、诊疗行为监督、稽查等工作,以实现“管办分离”。截至2015年9月,全国所有省份均已开展大病保险试点工作,其中16个省份已全面推开,且绝大多数地区引入市场力量,委托商业保险机构承办大病保险并参与管理服务。可以说,“政府主导、专业承办”的大病保险政策是首个通过“自上而下”政策推动进行的社会保障公私合作尝试,也是社会保障公私合作迈向“整体推进”的大规模运用,因此也是我国社会保障领域公私合作的典型运用。

2.社会保险审核、支付及信息化建设的公私合作

随着“新医改”进程的深入,医疗保险基金的审核、支付和监管能力面临极大的挑战。为强化医保管理能力,提升医保支付和监管水平,2015年开始,我国部分地区(广东省湛江、四川成都、湖南岳阳、浙江金华和杭州等地)采用公私合作的形式,引入市场力量,开展医保智能审核服务、智能监控服务、基金精细化管理服务,以及针对参保人的健康管理服务。这有助于通过医疗费用智能审核,加强对医保基金的监管,控制不合理的医疗费用支出,并基于医保大数据促进“互联网+医疗”的发展。

例如,成都市通过引入市场力量提供医保基金的智能审核服务,大大缩短了医保基金审核的时间和效率。截至2016年2月,成都市医保智能审核系统累计审核14.21亿条数据,有效减少了医疗费用不合理支出,在医保控费和精细化管理方面取得良好效果;a数据来源于笔者对成都市医保局的访谈资料。湛江市成立了国内首个医保第三方支付评审服务中心,通过独立于“医保”“医药”“医疗”的第三方机构,提供基金审核、统计分析、医疗质量评价及为参保人服务等业务;杭州市利用市场化的现代科学技术,建立了医保实时监控系统、智能审核系统以及医疗服务监管系统,进一步完善对定点医疗机构的监管,为智慧医保建设奠定了基础。

三、社会保障公私合作的特征

与基础设施建设或公用事业建设等经济领域的公私合作模式相比,社会保障的公私合作更具复杂性,也具有其独有的特征。

(一)“目标瞄准”更加复杂

社会保障政策设计的初衷就是利用保险“大数法则”在被保障人遭遇风险时予以物质帮助。由于保障对象要满足一定的筛选条件或准入机制才能成为受益人,社会保障制度的受益人具有不确定性,并非与保障对象完全一致。例如,社会救助制度具有严格的目标瞄准机制;医疗保险的受益人需要在规定的就医程序和医疗费用、用药范围之内,才能得到费用补偿。并且,社会保障在筛选受益人时严格遵循规范性要求,“一个都不能漏、一个也不能多、一个也不能重复”。因此,公私合作中私营部门在承担社会保障服务的同时,还需要确定受益人,增加了私营部门在公私合作中的灵活性。而基础设施或公用事业领域的公私合作,一般根据“谁付费、谁享用”的原则,对于消费者的确定相对较易。

(二)参与主体较多,需要处理的关系更加复杂

一方面,社会保障服务多是以现金和津贴为主的经济补偿,再加上少量直接以服务的形式提供的保障。尤其是在医疗、工伤、生育等社会保险制度中,社会保障行政部门是付费方和责任方,并非服务的直接提供方。因此,相对于基础设施或公用事业领域的公私合作模式,社会保障领域的公私合作不只是通过私营部门承担简单地生产、递送业务,还需处理好与服务实施主体(如医疗机构、社区养老机构)及其行政主管部门的关系。

另一方面,社会保障的资金来源渠道多样化,不仅仅来源于国家财政,还包括单位、个人、村集体的缴费,甚至包括多种社会化筹资方式。因此,在某些社会保险资金征缴的服务外包中(如委托邮政储蓄银行代征“新农保”资金),还需要处理与不同缴费者之间的关系。

(三)社会保障公私合作的驱动因素中,社会激励大于经济激励

基础设施或公用事业领域的公私合作无论是对于政府部门还是私营部门,其核心的激励主要是获得成本缩减或投资收益等经济效益的回报。而社会保障政策具有社会性、公平性和互济性特点,不可能以营利性为目的,即是说,经济激励并非公私合作的根本动力。对于政府部门来说,引入市场机制参与公私合作的根本目的是为了提高服务效率、促进社会保障管理体制和执行机制的改革,以提供更好的服务;而对于私营部门,是缘于社会保障信息数据的获得以及社会认可度和信任感的提升。因此,从整体上讲,社会保障公私合作的形成不仅仅是经济价值的考虑,而是更多地着眼于为公、私双方创造更大的社会价值。

四、对中国社会保障公私合作的反思与展望

与发达国家社会保障领域对公私合作的大规模运用相比,我国社会保障领域的公私合作仍处于起步探索的阶段,再加上其与基础设施或公用事业领域的PPP模式相比具有特殊性——不只是通过私营部门承担简单的生产、递送业务,更加需要处理好与不同主体之间的复杂关系。因此,社会保障公私合作在实践过程中经验和借鉴较少,公共部门与私营部门在建立“伙伴关系”的过程中难免会遇到诸多难题和阻力。例如,在大病保险公私合作中,商业保险机构很难实现“保本微利”的既定目标,而是出现收不抵支、普遍亏损的局面,a参见刘小微:《大病保险持续亏损“伤不起”》,《金融时报》,2014年3月19日第9版;刘砚青、解惠涵:《商办大病保险整体亏损,前路坎坷》,《中国经济周刊》2014年第12期;高静:《大病医保:保险公司面临亏损阴霾》,《中国商报》,2013年10月8日第5版。严重影响了商业保险机构参与公共服务的积极性,使其承担了巨大的支出缺口,商业保险机构对此“怨声载道”;个别省市将“新农保”的资金征缴和发放业务外包,但在实际运行中却面临无法可依、行政体制改革滞后、商业机构后期讨价等问题,使得公私合作举步维艰,甚至中途受阻;b参见杨燕绥、曹峰:《新农保呼唤经办服务模式创新——解剖公共服务外包模式的雏形:广东新农保社银合作》,《中国劳动保障报》,2010 年9月10日第3版。“新农合”经办业务的公私合作也面临诸多掣肘,一些地方政府和主管部门对保险公司参与“新农合”的认识不足或存在分歧,与保险公司的合作松散且不稳定,影响了保险公司参与“新农合”的持续性和稳定性。部分地区在“新农合”公私合作的推广时,也遭到基层行政部门的抵触,因为“新农合”业务的经办能够为相应的行政部门带来人员编制或资金上的利益。

出现上述问题主要缘于三个方面的阻力:一是思想认识不足,部分地方政府及相关行政部门尚未从思想上树立主动探索公私合作的意识,而是一种迫于“自上而下”的政治压力和政绩考核压力而进行的“被动地”考虑。二是受部门利益驱使,某些地方行政部门为谋求自身的财权、事权及部门权威,将市场力量看作是与政府“抢奶酪”“争利益”的竞争对手,或是在政府领导和指挥下的“伙计”,并未从根本上将其视为平等的“合作伙伴”。三是法律法规滞后,部分公私合作的尝试“无法可依”。如《社会保险法》中关于“信息保密”的规定与公私合作中信息共享的需求形成矛盾,这也是影响改革推进的一个重要原因。

鉴于此,公共部门关键要从思想上树立公私合作的意识,破除不合理的利益驱动,并对相关法律法规进行调整与完善,指导和支持各地区关于公私合作的探索。具体而言,未来公私合作的实践与发展要从三个方面加强公、私之间伙伴关系的构建:一是中央政府要从顶层设计上进一步明确公共部门和私营部门在具体合作项目中的角色定位,清晰界定二者的分工及合作领域。政府在伙伴关系中应发挥主导和统筹作用,其核心职责在于把握项目的发展方向,选择适合的合作对象以及对项目进行宏观管理、监督调控;而商业机构在公私合作中应发挥独立的合作伙伴作用,其核心职能在于发挥事务性、专业性领域的优势。二是公共部门要为私营部门的参与提供必要的支持和条件,例如,建立完善的信息共享机制、利益共享机制、风险分担机制等。三是要进一步建立和调整相关法律法规,为和谐伙伴关系的建立提供切实地法律保障。

Abstract:The application of public-private partnership (PPP) has become an important trend in social security administrative reform.This paper explores the emergence of China's PPP in the field of social security.The conclusions include three parts.First,resource dependence is the prerequisite of PPP in the field of social security.Second,in spite of its late application,PPP has made substantial progress and expanded from institutional set-up to managerial and technical cooperation.Third,there are some problems with China's PPP due to their inexperience.In order to establish an equal and healthy partnership,public sectors need to get rid of unreasonable profit-driven motivation and provide necessary support for private sectors.

Key words:social security;public-private partnership;resource dependence

(责任编辑:仇雨临)

Public-private Partnerships of Social Security in China:Prerequisites and Practice

Ma Yingying

(College of Public Management,South China Agricultural University,Guangzhou,510642,China)

马颖颖,华南农业大学公共管理学院讲师。主要研究方向:医疗保障与医疗卫生改革、社会救助。

[学位论文]马颖颖:《社会保障公私合作中的政企关系及其解释——以城乡居民大病保险为例》,中山大学博士学位论文,2016年,指导教师:申曙光。

广州市哲学社会科学发展“十三五”规划青年课题“广州市社会医疗保险科学控费的机制及策略研究”(2017GZQN18)。