提升长期护理服务质量的主体责任研究

2017-11-02钟仁耀

钟仁耀

提升长期护理服务质量的主体责任研究

钟仁耀

保障长期护理服务质量是实现“老有所养”的主要内涵之一,其关键在于明晰政府、市场、社会及家庭等主体供给长期护理服务的责任结构。本文从构建长期护理服务质量的理论框架出发,以主体责任为视域,对提升长期护理服务质量的路径进行了探析。研究表明,由清晰的政府责任、有限的市场功能、有效的社会支持、长效的家庭扶持等构成的责任体系,是保障长期护理服务质量的关键层面。

提升质量;长期护理服务;责任主体

随着人口的老龄化,我国失能老年人数呈现出快速增长的趋势。根据国家统计局发布的数据,从2012年到2016年,老年人口从1.94亿增长到近2.31亿 ,老年人占总人口的比重也从14.3%增长到16.7%,呈现出快速增长的态势;老年抚养比从2011年的12.3增长到2015年的14.3,5年时间里,100名劳动年龄人口所要抚养的老年人数增加了2人,平均每个劳动年龄人口的养老负担在不断增加a国家统计局:《2016年国民经济和社会发展统计公报》,国家统计局官网:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb./201702/t20170228_1467424.html,2017年2月28日。。第三次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果显示,全国城乡部分失能和完全失能的老年人数为3300万,占全体老年人口的19%,其中完全失能的老年人数为1080万,占全体老年人口的6.23%b《中国城乡部分失能和完全失能老年人约3300万人》,中国新闻网:http://www.chinanews.com/gn/2011/03-01/2876742.shtml,2011年3月1日。;第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果显示,全国城乡部分失能和完全失能的老年人数为4063万,占全体老年人口的18.3%c《第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果》,民政部官网:http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzyw/201610/20161000001974.shtml,2016年10月9日。。2010年到2015年,失能老年人数比例虽有所下降,但失能老年人数增加了700万左右。同时,我国的失智老年人数也在快速增长。

在这种人口老龄化和失智失能老年人数同时快速增长的背景下,国家制定了长期护理保险制度的发展规划,2017年开始在上海等15个城市进行试点,未来在试点的基础上,普及到全国所有地区。从试点情况来看,各地的长期护理保险制度方案差异较大,其试点时间虽然非常短暂,但已暴露出许多问题,如资金可持续性受限、失能评估不尽合理等。这些问题不仅给该制度未来顺利实施带来消极影响,而且无法保证良好的服务质量。而服务质量低下会给整个制度的实施效果带来严重的负面影响,因此,如何提升服务质量是长期护理保险制度实施能否成功的关键。

一、长期护理服务质量理论框架的构建

(一)服务质量理论的提出

关于服务质量及其相关理论的研究始于20世纪70年代后期。“北欧学派”服务管理研究的著名学者格罗鲁斯(Gronroos)根据认知心理学的基本理论,以顾客感知为服务质量形成机制的核心,率先提出了顾客感知服务质量(perceived service quality)和总的感知服务质量模型(the model of total perceived service quality)a参见(芬兰)克里斯廷·格罗鲁斯著,韩经纶等译:《服务管理与营销——基于顾客关系的管理策略(第二版)》,电子工业出版社,2002年。。这种方法建立在对顾客行为和顾客消费后评价相关的顾客期望的影响研究基础之上;格罗鲁斯创建的感知服务质量评价方法与顾客差异结构(disconfirmation construct)至今仍然是服务质量管理研究最为重要的理论基础。在前人的研究基础之上,瑞典学者谷姆森(Gummesson)于20世纪90年代初提出了4Q服务质量模型(design quality,production and delivery quality,relational quality,outcome quality)bEvert Gummesson,"Truths and Myths in Service Quality,"International Journal of Service Industry Management,1991,2(3).。

4Q服务质量模型产生于工商管理领域,在国外也常被运用于教育、卫生等公共服务领域。其运用于公共管理领域的优点在于,能够指出公共管理中最重要的构成要素,同时将整个服务质量管理流程都纳入考量范围,即服务质量优良或者低下的原因不仅涉及到服务的递送,甚至可以追溯到服务政策的设计。该理论模型运用于公共管理领域的缺点在于,其对于结果质量的测量依然侧重于个人的满意度而忽视服务的社会效益,因此把该理论运用于长期护理服务质量时,有必要进行针对性的改进。

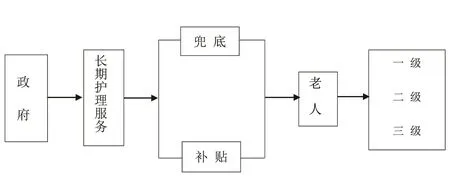

在谷姆森的4Q服务质量理论模型的基础上,本文结合长期护理服务的基本属性对该理论模型加以改良,并运用于长期护理服务质量的分析。本文将长期护理服务质量管理流程分为规划质量、递送质量、结果质量。规划质量是指管理者如何认知到服务的预期质量,并将这种认知转化为服务标准的水平;递送质量是指服务如何传递给老年人;结果质量包括老年人在服务过程中的满意度、服务能够给老年人带来的短期和长期利益以及服务的社会效益(见图1)。

图1 长期护理服务质量理论模型

(二)长期护理服务属性的基本分类

长期护理服务隶属于社会养老服务,关于社会养老服务属性分类的研究已经很多。有学者将老年人的基本需求概括为三个方面:物质需求(Money)、精神需求(Mental/Mind)、医疗需求(Medicare),即“3M”。在此基础上,我国学者结合中国老年人特征有创见地将之补充为“4M”,即增加了生活照料服务需求(Manual Service),具体内容包括生活照料、生活帮助等a参见施德容编:《建立面向21世纪的老年照顾体系》,上海译文出版社,2000年。,这也就是目前学术界较为一致的养老服务需求四分法。综合以上学者的研究,老年人的养老服务基本需要可以划分为三个方面,即生活需要、健康需要和精神需要。根据长期护理服务的基本属性,本文把长期护理服务的内容分为两大基本需求:生活照料服务、医疗护理服务。

(三)长期护理服务质量理论框架的构建

我们通过改良的理论模型、长期护理服务的基本分类、不同地区类型(主要从社会、经济、人口等因素来考虑不同地区的类型),构建长期护理服务质量的理论框架(见图2)。

图2 三维长期护理服务质量理论框架

图2中,长期护理服务质量的理论框架包括质量管理流程属性、服务类型属性和地区属性三个维度,本文把理论框架表示为:

S=f(x)·g(y)·h(z),其中:S指的是特定样本长期护理服务质量;f指质量管理流程维度的变化函数,f∈(规划质量,递送质量,结果质量);g指服务类型维度的变化函数,g∈(生活照料,医疗护理);h指地区维度的变化函数,h∈(经济因素,社会因素,人口因素)。

在该理论框架中,长期护理服务属性基本反映的是失智失能老年人的基本需求;地区属性是长期护理服务的供给主体,而经济因素、社会因素、人口因素等是衡量地区属性的基本标准;服务质量管理属性是保证长期护理服务供需的无缝衔接,使得失智失能老年人对长期护理服务具有充分的获得感。为了保证和提升长期护理服务质量,需要明确政府责任、市场功能、社会作用及家庭扶持等各方的责任。在规划质量环节中,主要界定政府的责任;在递送质量环节中,主要体现市场功能、社会作用和家庭责任。只有保证了规划质量和递送质量,才能最终提升结果质量。

二、明确政府的责任

如何保证规划质量是政府的主要责任。因此,政府在长期护理服务规划中的责任需首先加以合理确定,其应定位于“建制度、保基本、兜底线”,夯实政府在长期护理服务质量提升中的基础性作用(见图3)。这种基础性作用主要体现为政府的建章立制责任、财政责任等。

图3 长期护理服务中的政府责任框架

(一)明确界定政府的建章立制责任

在长期护理保险制度建设中,政府的首要责任就是建章立制,除了制定长期护理保险制度的实施范围、资金筹集、失能评估、给付标准等要素之外,还要为长期护理保险制度的有效实施保驾护航,建立各种规章制度,这些制度主要包括社会组织与服务人员的准入与退出机制、等级评定机制和基本的长期护理服务内容体系等。

1.明确市场准入与退出机制

对长期护理服务的供给方应建立市场的准入与退出机制,其针对的供给方包括社会组织与护理服务人员,目标是建立有序的供方市场。(1)建立严格的从业者(机构与人员)的资格认证机制。根据国家关于行政管理、医疗护理、生活护理、社会工作、心理咨询等护理工作人员的职业分类和职业标准,人社、民政、卫生、教育等部门共同对护工、社工、家政服务员、养老护理员等职业(工种)进行职业培训和职业鉴定,加快长期护理服务业人才队伍建设。(2)确立严格的从业者(机构与人员)的市场准入机制。对于申请设立或承接长期护理服务项目或设施管理运营的社会组织和企业,首先要符合有关法律、法规等规定的条件,民政部门将承办长期护理服务项目机构的相关资质证明和材料,在办事服务窗口及政务网站上公开。同时,在长期护理服务机构服务人员持证上岗制度的基础上,推行全员持证上岗制度,除服务人员之外,其他专业人员必须具有相关职业资格,行政管理人员则由政府提供短期培训,并且每年组织开展各类人员的从业道德和职业技能培训。(3)构建严格的从业者(机构与人员)的退出机制。对于日常运行监管之中发现硬件设施、服务规范、安全等方面不符合相关管理规定,或发生重大责任事故,经整改无效或情节严重的,勒令其退出。对于服务机构之中的从业人员,因玩忽职守发生重大责任事故或因其他原因不能胜任本职工作,应视情节调离原工作岗位或取消从业资格。

2.建构具有可操作性的等级评定制度

为了更好地营造良好的长期护理服务环境,对长期护理服务供给方建立相应的评定制度。(1)建设长期护理服务机构等级评定制度。根据机构的人员配备、设施设备条件、管理水平、服务质量、社会信誉等进行综合评定,定期组织有关专家或者委托第三方专业机构进行复核,并将评估结果向社会公布。(2)确定从业人员的等级评定制度,并将从业人员等级的比例作为服务机构等级评定的指标之一。这不仅有利于服务质量的保证,而且有助于服务人员积极性的激发,从而有益于服务队伍的稳定与优质。(3)构建社会公布制度,对于服务机构及其从业人员的资质、服务收费标准以及日常监管、服务规范等相关信息,通过社区信息平台、服务场所公示等方式向社会公布,以接受社会监督。

3.建立基本的长期护理服务菜单式内容体系

要实现“保基本”目标,首先要明确政府在长期护理服务中“保基本”的责任含义。“保基本”主要指基本服务项目及其保障水平,所以建立基本的长期护理服务内容体系是政府的一项主要责任。

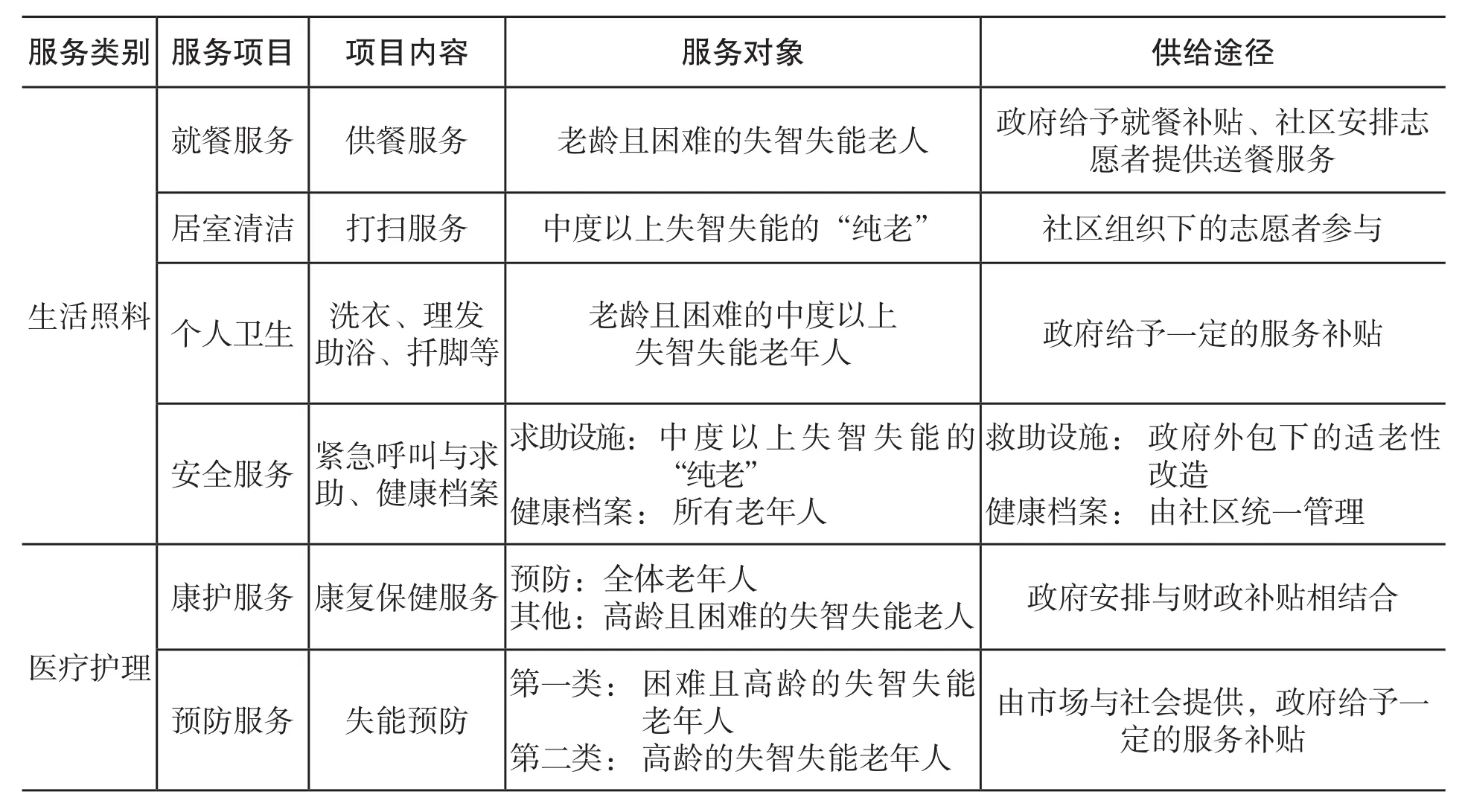

根据老年人需求层次和服务项目的重要性,按照“全覆盖、低水平、基本财政转移支付”的标准,结合“生活照料”“医疗护理”的具体需求,并区分不同服务项目中的政府责任,构建出“长期护理服务菜单式内容体系”。根据我们的研究,“生活照料类”基本服务主要包括就餐服务、居室清洁、个人卫生和安全服务等;“医疗护理类”基本服务主要包括定期检查、康护服务、家庭病床和疾病诊疗等。同时,根据各项服务基本特性之间的差异,需要进一步细分出各项服务的“服务对象”,并对“供给途径”进行分类界定(见表1)。

在“服务对象”选择方面,主要以老年人的收入水平、失智失能状况为标准,将“困难老年人”定位于“低保、低收入、低于基本养老金标准”三个层次;失智失能老人主要侧重于“中度失智失能”和“重度失智失能”老年人。在“供给途径”方面,主要根据政府、市场和社会(社会组织和志愿者)在长期护理服务供给中的责任、功能定位和各自优势,针对“长期护理服务菜单”中的具体项目,进行多方主体间的匹配,以实现有效、便捷地服务供给。

表1 长期护理服务菜单式内容体系

(二)优化财政补贴结构,扩大财政补贴覆盖对象

在长期护理服务资金来源中,政府必须承担起应有的责任。这种责任主要表现在两个方面:一是长期护理保险基金来源中要有财政的充分支持,日本财政在介护保险基金中承担着50%的责任,韩国、德国财政也承担着相应的责任,我国财政至少应承担30%的长期护理保险筹资责任;二是长期护理保险基金支付要对经济困难的老年人承担相应的财政责任,对这些老年人在享受长期护理服务时的个人负担给予一定的减免,并要不断扩大减免的对象范围。

1.确定合理服务补贴标准并建立动态调整机制

为保障当前补贴金额在不断通货膨胀背景下的购买能力,实现补贴功能的有效发挥,应建立与“物价消费指数”变化相适应的长期护理服务补贴动态调整机制。政府规定的服务价格远低于市场价,从而雇佣不到优质的服务人员,这会导致服务质量不高。因此,政府在确定长期护理服务价格上需要充分考虑失智失能老年人服务的市场价格行情,同时要建立服务补贴的动态调整机制,只有这样才能充分保证失智失能老年人基本需求的有效满足。

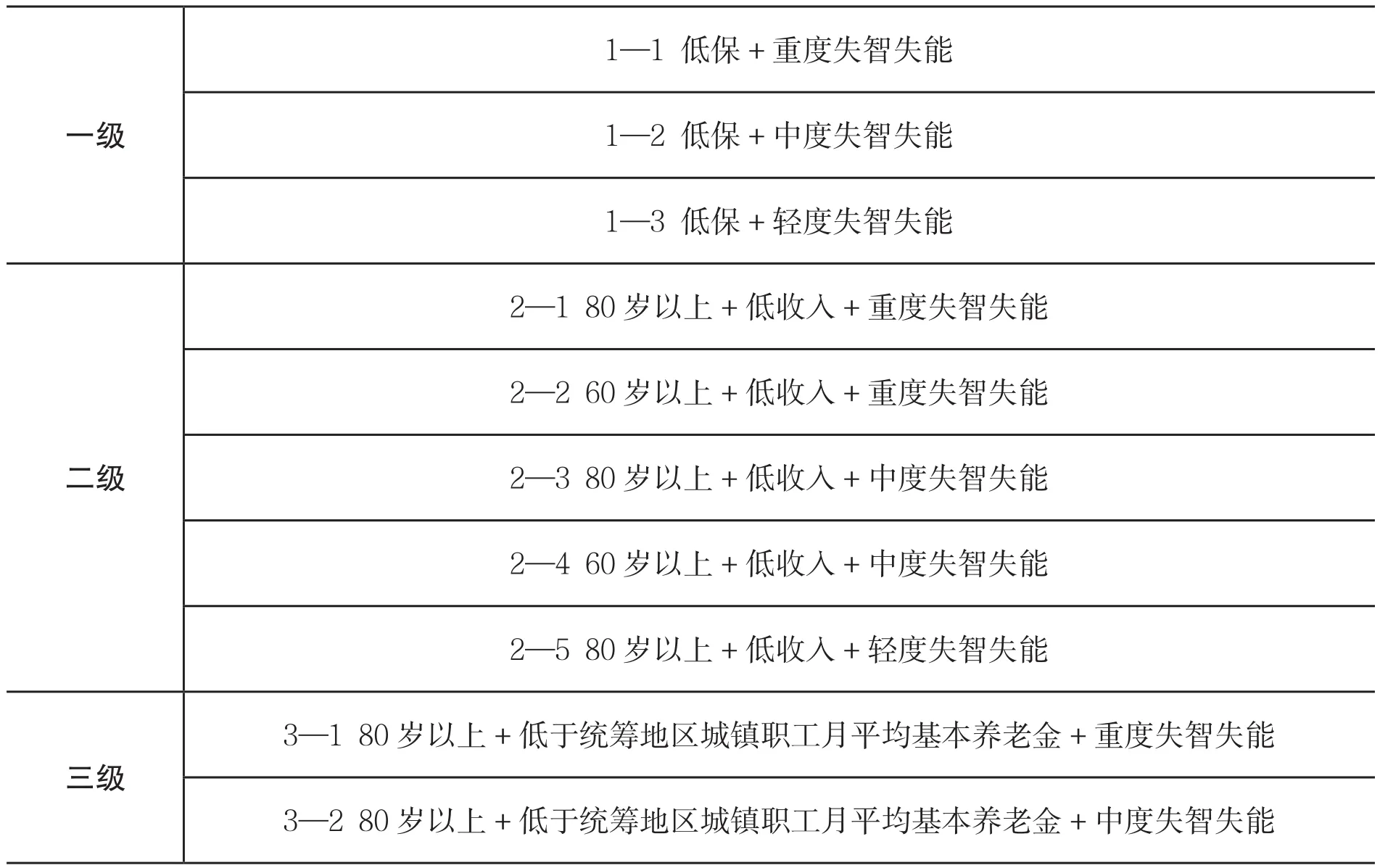

2.适度扩大补贴对象覆盖范围

各地对长期护理服务都有对补贴对象的规定,且其范围比较严格,基本上确定为低保、低收入对象。但由于长期护理服务费用昂贵的特殊性,应该适度放宽补贴对象范围,让更多的失智失能老年人能够充分享受到制度的基本保障。因此,应该构建长期护理服务“三级梯次”补贴体系(见表2)。

表2 长期护理服务各级补贴对象划分

“一级”“二级”和“三级”都应做到“应保尽保”。“一级补贴”保障程度最高,应做到“全覆盖”,主要包括对原有收入低于“最低生活保障线”以下的“重度失智失能”老年人以及“中度失智失能”老人。在保障水平上,“1—1”应高于“1—2”。“二级补贴”是将处于“低收入”的老年人进行单列,即收入低于“城市居民家庭人均可支配收入”中“低收入户”水平的老年人。其中,将“年龄”“健康状况”进行细分,在收入标准既定的情况下,根据不同健康状况老年人的需要,最终按补贴水平高低进行5级细分。在实施标准方面,“二级”补贴标准应介于“一级”和“三级”之间。“三级补贴”保障程度应低于“一级”和“二级”,实施对象应扩大至所有“收入低于平均城镇职工基本养老金水平”并符合不同失智失能等级的老年人。同时,按照此类老年人失智失能程度进一步细分为“重度”和“中度”,在补贴水平方面,前者应高于后者。

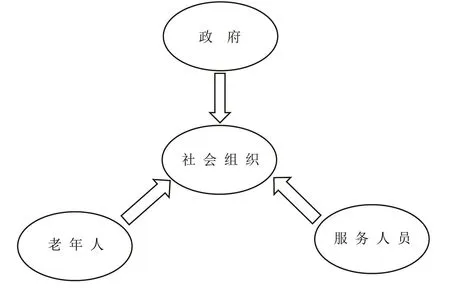

三、培育功能有限的市场机制

为了提高长期护理服务供给的有效性、保证长期护理服务的递送质量,在服务供给上引进市场机制是关键。但必须明确的是,这种市场机制仅仅局限于长期护理服务的供给领域,而非长期护理服务全方位地向市场开放。长期护理服务的供给涉及到需求方(失智失能老年人)、保险方(政府)、供给方(社会组织和服务人员)。其中社会组织是服务需求方与服务人员之间的主要媒介。服务人员与社会组织签订劳动合同,社会组织为服务人员提供工资与福利,服务人员为社会组织向失智失能老年人直接提供长期护理服务;失智失能老年人一旦被政府认定为需要长期护理服务并被制定相应的服务计划,可在市场上自由选择社会组织并与其签订服务合同;失智失能老年人参加长期护理保险并缴纳相应的保险费,政府从长期护理保险基金中为享受服务的失智失能老年人向社会组织支付相应的服务费用,同时服务享受者根据相应的政策规定向政府支付一定比例的服务费用(见图4)。

图4 市场相关方的相互关系

(一)培育市场化的长期护理服务组织

只有培育足够数量的长期护理服务组织,引进市场机制a何文炯:《老年照护服务:扩大资源并优化配置》,《学海》2015年第1期。,才能不断提高长期护理服务的递送质量。所以,首先要培育长期护理服务的供给产业,让市场充分发挥作用。但长期以来,养老服务行业中社会组织培育不够,相关组织发展困难,导致这种状况的原因有政府的限制、消费市场的不旺盛等。

1.培育长期护理服务的供给产业

长期护理服务的供给产业包括长期护理服务的项目产业和护理服务专业人员的培训产业,这两者之间又存在着紧密联系和明确的分工。

(1)发展长期护理服务项目产业。根据社会服务市场化的发展特点,结合我国的实际情况,以“市场”为主体的长期护理服务项目供给主要包括以下3种类型。

第一,高水平的专业化服务。相比于政府所规定的“基本长期护理服务”,市场安排专业化的服务人员,提供更高水平的长期护理服务项目。根据对需求的分析,并结合国外发展经验,未来市场化的长期护理服务应侧重更加人性化的“生活照料”服务和更加专业化的“医疗护理”服务供给,除此之外,可将服务内容延伸至“老年安全服务”“心理疏导”“法律维权”“外出陪伴”和“娱乐服务”等。

第二,多样化、多档次的服务。一方面,在基本长期护理服务项目的基础上,市场主体针对不同失智失能老年人的特殊需求,提供多样化的护理服务;另一方面,根据市场化“长期护理服务菜单”,对各项服务进行等级(收费水平)细分,包括不同等级的各类“照料”服务、“护理”服务、“适老”设施建设与改造、老年教育与就业、社区养老环境建设、维修服务和订餐服务派送等。

第三,定制化套餐式的服务。市场化主体可根据自身服务内容和老年客户类型划分,将“老年人类别”与“综合式服务项目”进行匹配,提供“套餐式”服务菜单,以便满足老年人的个性化需求。

(2)发展长期护理服务专业人员培训产业。以市场为主体,对长期护理服务人员进行专业化培训。未来应以市场为主体,培育长期护理服务人员,这是有效弥补护理服务人员缺口、提升长期护理服务水平的有效途径。各市场化服务机构可根据失智失能老年人对不同服务的需求量,通过收取费用,开展专业化的“照料”“医疗”“康复”“护理”等人员培训,向社会输送各类长期护理服务专业人员。政府可根据培训获取资格证书的人数,给予机构相应的培训补贴。

2.采取“民建公助”型项目运作模式

对于一些具有市场规模又有社会责任意识的长期护理服务组织,鼓励和扶持其进入长期护理服务领域(如照料、家政、医疗护理等),形成专业化、产业化、规模化的长期护理服务项目。其中公益性的长期护理服务项目可在商业化经营中剥离,进行独立核算,调动服务组织的积极性,支持长期护理服务。

同时,在具体项目中,政府可采用“组织建设与运营+政府补贴”的模式,激发市场潜能,推动长期护理服务市场主体的培育。在这种模式中,政府是具体项目的推动者和监管者;社会组织是建设方或社会投资人,负责设施的建设、维护与运营。政府先与社会组织签订财政补贴的协议,由社会组织出资建设长期护理服务设施,在竣工并完成验收后,政府以财政补贴方式支持长期护理服务项目的实施,并对长期护理服务项目给予合理的定价,这样既能保证长期护理服务的价廉物美,又能使得社会组织在提供高性价比服务的同时也能获得合理的收益。

(二)通过长期护理服务组织的合理分布,提供便捷性服务

目前,大多数老年人集中居住在城市,又以社区居家养老居多a钱宁:《中国社区居家养老的政策分析》,《学海》2015年第1期。,而且随着城镇化的迅速发展,这种趋势会日趋明显;但由于房地产价格快速上涨、城市土地供应显得日益紧缺,很多长期护理服务组织建设在郊区或者农村。服务组织与老年人之间分布上的不均衡,无法保证服务需求与服务供应之间的无缝衔接,不利于服务递送质量的提升。因此,如何合理布局服务组织,从而保证服务递送的快捷和有效,将成为服务组织建设中的一大课题。

1.合理分布长期护理服务机构

通过市场机制的作用和政府的合理规划,长期护理服务机构的地理分布原则上应根据失智失能老年人数来进行合理布局。失智失能老年人较为集聚、长期护理服务需求较为集中的社区,应增加服务机构的数量。同时,交通尽量选择公共交通方便可达的地段;避开邻近对外交通、快速干道及交通量大的交叉口路段;尽可能选择绿化条件较好、空气清新等环境优良的地段,并远离污染源、噪声源及危险品生产及储运用地。

2.大力发展社区嵌入式、多功能、小型化设施

由于城区土地与建筑比较稀缺,同时为了保证失智失能老年人服务利用上的便捷性,未来我国应大力探索、发展嵌入式、小规模、多功能、专业化的社区微型服务机构。这种机构在设施规模上是微型的,在运营上是专业的,在功能上是多元的,涵盖生活照料、康复护理和医疗卫生等。在长期护理服务设施建设中,各地应结合本地的实际,根据服务人口确定设施规模,配置时应兼顾千人指标与空间覆盖,同时参照一般规模。从空间覆盖上看,城镇长期护理服务设施的服务半径不宜大于 1公里;农村社区原则上每行政村至少集中设置一处社区长期护理服务设施。

3.利用信息技术和网络技术构建15分钟长期护理服务圈

根据大量的调研和实证分析,许多老年人在身体和心理上能够接受的到达服务组织的步行时间为15分钟,很多地方都在倡导15分钟服务圈的理念和实践。但为了构建15分钟长期护理服务圈,必须整合所有长期护理资源,包括公办和民办的长期护理服务机构,才能满足失智失能老年人多样性的长期护理服务需求。通过现代信息技术和网络技术,利用社区长期护理服务平台,依据就近、服务互补、公平的原则,实现社区内所有长期护理服务资源在平台上的分享、共享,打造本区15分钟长期护理服务圈。

4.通过服务预约保证定制化、便捷化的长期护理服务

利用社区长期护理服务平台,通过服务预约的方式,实现长期护理服务的定制化、便捷化是提高长期护理服务资源供给的有效方式。特别是在满足失智失能老年人多样性的长期护理需求方面,服务预约是很好的服务方式。预约服务活动中,失智失能老年人预约的种类和次数与服务的老年人数、服务的时间,以及服务机构数目等,随着不同时间和条件而变化。长期护理服务采取预约方法服务可以方便失智失能老年人,给予他们较大的主动性;同时避免了服务拥挤和冲突现象的发生,使得长期护理机构可以合理安排需要服务的失智失能老年人的服务时间和服务内容。这能够提高长期护理服务的计划性和灵活性。

预约长期护理服务系统可用优惠价格和优质服务增强自身的市场竞争力,并且预交服务费用在一定程度上利于长期护理服务机构的资金生息或资金周转;此外,纯预约长期护理服务无需设置接待室(排队室)。在社区长期护理服务平台中,建立相应的长期护理服务预约通道,可以最大限度地合理使用和安排服务资源,提高效率,节约成本。长期护理服务机构可以根据老年人预先提出的长期护理服务需求,及时研究开发新的服务内容,实现满足失智失能老年人多样性的长期护理服务需求的目标。

四、构建有效的社会支持机制

长期护理服务质量的提升,需要社会各方力量的支持,其中志愿者队伍建设、服务人员的培训、社会组织的培育等是关键。社会支持与市场功能之间既有区别、又有相互联系,如何界定两者之间的功能成为关键。社会是长期护理服务的直接提供者,市场对这些社会供应主体、供给方式等进行有效合理的配置,保证社会主体在长期护理服务中的递送质量。

(一)建立长期护理服务志愿机制

长期护理服务的供给是一项复杂的系统工程,仅仅依靠长期护理保险制度内部的供给远远满足不了失智失能老年人的基本需求。由于资金的有限性,长期护理保险所提供的服务项目和保障水平只能实现保基本,但失智失能老年人的需求不仅具有多样性,而且呈现出个性化,这就需要志愿者发挥其作用。但我国志愿服务发展不够理想,无论是志愿者组织还是志愿者个体的发展与长期护理服务需求的多样性、个性化的满足之间相差甚远。这其中有从事志愿服务观念比较单薄、平时工作与家庭压力较大等原因,但关键在于没有建立起相应的机制。

1.培育中青年志愿者队伍

目前在社会养老服务领域从事志愿服务主要是老年人,年轻人甚少。年轻人无论在观念上还是实践上都比较与时俱进,他们往往能提供比较专业化、个性化的服务,如心理健康咨询等。因此,今后要推进和完善社区志愿者登记注册制度,将其延伸至街道和居委会一级,破除居住地的限制。社区要对登记在册的志愿者根据其年龄、职业、专长及提供服务的时间和内容等进行分类,使志愿者尽可能发挥各自专长,提高服务效率。同时要丰富志愿者服务的项目和范畴,除了定期的看望、聊天外,还要有针对性地提供法律咨询、公证咨询、旅游咨询、现代通讯联系帮助等。

尤其要积极引导高校、中小学等建立“支援公益养老活动”的项目,鼓励学生参加志愿活动。同时建立登记手册,并将服务情况纳入个人档案,作为升学、用工和评优的依据之一。明确长期护理服务内容和规范,努力增加在校志愿者人数,提高服务质量,建立可持续的志愿人员招募制度。

2.重视低龄老人的志愿服务力量

当前在社区中提供社会养老服务的志愿者是老年人尤其是低龄老年人。这些低龄老年人具有以下特点:一是身体健康,有从事志愿服务的能力;二是相对空闲,有时间从事志愿服务;三是有一份善心,具有从事志愿服务的动力和积极性。在长期护理服务领域,有必要积极动员和组织低龄健康老人,特别是有专业特长的老年人走出家门、参与志愿服务,提高老年人的参与率,发挥老有所为的作用。倡导低龄、健康老人自身解决居家养老的各种问题。

老年人从事志愿服务的另一重要渠道是,结合楼组文明创建活动,促进邻里互助,构建较为完善的老年人家庭照顾社区志愿服务支持系统。开展“牵手夕阳”行动,为低龄老人帮助高龄老人搭建平台,低龄老人与高龄老人结成帮扶对子,老人之间、老人家庭之间互通有无,通过日常的生活照料拉近居民的感情,在社区形成互帮互助的良好氛围。

3.加强志愿服务基本能力培训

长期护理服务具有专业性强的基本特征,当前志愿服务面临的一个比较突出问题是志愿者缺乏相应的专业知识和职业技能,因此对志愿者进行培训已经成为当务之急。今后应由社会专业组织对各个群体的志愿者定期进行长期护理服务基本知识和基本技能的培训,培训内容包括助老医学护理专业知识、老年身心健康常识、老年居家安全健康基本技能、家政和药学常识等。同时建立志愿服务“时间储蓄”制度与统一的奖励标准和等级,逐步完善服务规范,使得志愿者群体制度化和常态化。

(二)建设社会组织的培育机制

长期以来,社会组织发展不健全已成为阻碍社会养老服务质量提升的一大瓶颈,这是因为社会组织在整个长期护理服务供给中扮演着枢纽作用。当前,应该主要从“造血”与“供血”两个维度来培育社会组织。

1.引入市场机制,提高社会组织的自我“造血”能力

当前如何保证社会组织的盈利能力,已经成为社会组织能否可持续发展的关键。一方面,在价格体系上形成不同层次的服务体系,提供有偿服务、低价服务等各种不同价格层次的服务项目;在服务项目的标准、内容等方面划分高、中、低多个不同档次,以适应不同失智失能老年人的基本需求,这样既可以满足不同收入群体老年人对于长期护理服务不同层次的需求,也可以提升社会组织的自我盈利能力。另一方面,建议逐步扩大长期护理服务覆盖范围,使长期护理服务的对象不再局限于符合标准的老年人群,在合理规划、充分利用资源的基础上,允许有需求的老年人自愿购买。

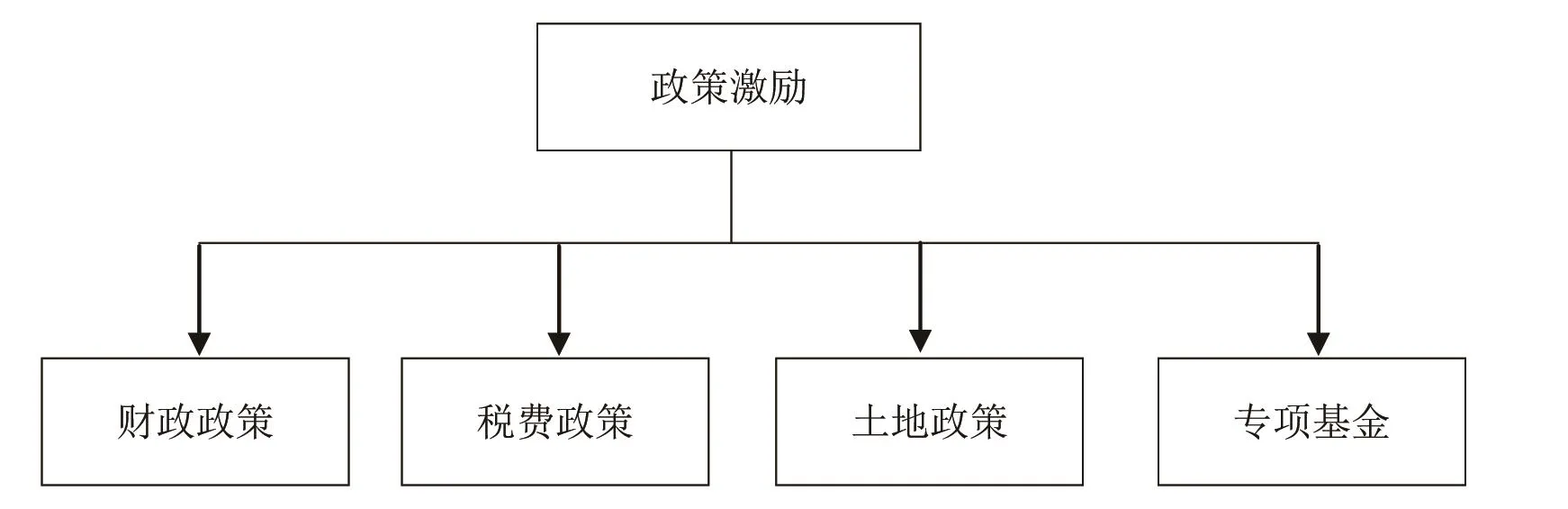

2.出台各种扶持政策,形成“供血”机制

政府应给予从事长期服务供给的社会组织在财政、税收等方面的政策倾斜,降低它们的运行负担a席恒:《分层分类:提高养老服务目标瞄准率》,《学海》2015年第1期。,吸引更多的社会力量和民间资本参与长期护理服务事业,营造健康发展的良好环境(见图5)。

图5 多元供给中的政策激励方式

第一,制定优惠的财政政策。首先应加大信贷投入,给予民间组织参与长期服务低息贷款,对有偿还能力和信贷抵押的长期护理服务社会组织,放宽银行贷款条件,延长贷款期限,在给予低息照顾的条件下实行差别利率,贷款利率水平不高于一般福利事业利率水平。其次,财政应扶持社会组织购买综合责任保险,这不仅有利于保障购买服务老年人的合法权益,而且能提高它们抵御意外风险及善后处置能力,维持其正常运转。在综合责任保险缴费方面,由政府和社会组织各承担50%的费用,购买通过公开招标的方式遴选出的保险公司产品。

第二,增加税费优惠幅度。首先,用电按当地社会福利机构的最优惠价格收费,用水按居民生活用水价格收费;对社会组织使用电话等电信业务要给予优惠和优先照顾。其次,对经审定合格并颁发经营许可证的社会组织,可享受相应的营业税优惠。

第三,建立土地调控机制。首先,政府提供免费或低租金的长期护理服务用房,或者在符合规划、确保安全等前提下,可将闲置的公益性设施用地优先调整为公益性长期护理服务设施用地,由政府进行管理。其次,对于从事长期护理服务项目的组织直接给予土地优惠。最后,鼓励以租赁方式供应长期护理服务用地,降低长期护理服务设施建设成本,以此吸引非公益性的企业组织加入长期护理服务事业,提高服务供给能力。

第四,设立财政预算外的专项基金。长期护理服务内容的多样性、服务供给主体多元性和不同社区服务环境的不确定性等特点,造成不同社会组织的服务供给呈现出复杂性和特殊性。因此有必要设立财政预算外的专项基金,同时执行严格的财政审批程序,为有特殊需求的社会组织提供扶助发展基金。

3.建立居家、社区、机构三者之间的老年人流动机制

政府应着重推广社区居家的长期护理服务,要求失智失能程度较轻的老年人在选择机构长期护理服务前必须先使用社区居家长期护理服务一段时间。同时应该规定享受社区居家长期护理服务的老年人将来可以优先入住公办养老机构,其目的是引导老年人合理有序进行社区居家长期护理服务消费,释放大量的有效需求。当前,失智失能老年人对长期护理服务具有巨大的潜在有效需求,但实际上他们的消费意愿不强,其原因在于他们节俭的传统观念和消费习惯。通过合理的引导,改变他们的消费习惯与传统观念至关重要。目前可通过出台相应的补贴政策,促使他们释放对长期护理服务的有效需求,从而改变社会组织经营困难的局面。

(三)促进长期护理服务队伍建设

长期以来,困扰社会养老服务质量提升的一个瓶颈就是服务队伍无论在人数上还是在专业化水平上都无法满足老年人的基本需求。长期护理服务队伍建设应该主要从以下几个方面着手来解决。

1.加强市场化的外包或购买方式

当前,长期护理服务人员队伍建设中面临一个巨大困境:护理服务人员不足。现在的护理服务人员主要来自农村居民,而且年龄偏大的人员居多。随着这些人员进入老年阶段,后续的护理服务队伍建设会显得更加困难。因此,急需扩大社会组织中服务人员的队伍规模。应通过适当的奖励措施、市场化的外包或者政府购买方式激励年轻人进入长期护理服务队伍,改善目前长期护理服务队伍年龄结构偏大的问题;通过高校教育专业的设置和职业能力培训等手段,提高长期护理服务队伍的素质。

2.健全护理服务人员的培训机制

健全护理人员的岗前培训、上岗准入和定期在职培训制度,实行职业资质和技术等级认证,形成完整的培训和管理体系。强化岗前培训,长期护理人员提供服务必须持证上岗;通过委托专业的劳动职业培训机构或者有考评资格的服务机构,每年定期对服务人员开展培训教育,让他们考取相关的职业技术证书。

3.建立机构、社区、居家之间的人才流动机制

机构的护理人员体系相比于社区居家护理人员体系更加成熟化和专业化,而社区居家中对服务失智失能老年人的护理人员需求比较大,因此应通过建立人才流动机制,鼓励机构的护理人员流动到社区,机构和社区的护理人员流动到居家,实现人力资源的效用最大化。

4.建构护理服务人员待遇的有效增长机制

通过对岗位的综合评定加强政府补贴力度。第一,根据老年人的健康状况把长期护理服务需求分成几个等级,并赋予不同服务以不同的质量等级,对完全不能自理老人服务的等级最高,然后依此降序,服务的时间与这一质量评定标准的乘积为长期护理服务量,这一做法保证了服务内容和服务时间上的公平。第二,政府应对长期护理服务机构内开展医疗康复、社工介入、心理慰藉、临终关怀等专业服务项目的社会工作者、医生、心理咨询师、膳食营养师、康复师等人员的工龄、资质类别、技术岗位等因素进行综合评定,并给予适当的财政补贴。通过这些措施,保证护理服务人员的待遇水平,使得这支队伍职业化。

五、建立长效的家庭扶持机制

长期护理服务的责任机制应该包括政府责任、社会责任和家庭责任,只有通过三方的有效合力,才能保证长期护理服务质量的不断提升。从这个意义来说,家庭责任在长期护理服务质量提升中是不可或缺的一个基本要素,也是不断降低长期护理服务成本的一个基本渠道,同时能够规避仅仅重视政府责任和社会责任、忽视家庭责任而导致三方责任之间的失衡。

随着人口结构、家庭规模等的变化,家庭对失智失能老年人的生活照料功能不断弱化。当前及未来慢性病等已成为失智失能老年人的主要诱因,医疗护理显得日益重要,但家庭成员在医疗护理方面的知识与技能严重不足。同时,受到中国文化传统、价值观念的影响,失智失能老年人及其家属越来越倾向于居家护理,而且随着老年人的年龄增大,这种倾向日趋明显。在这种背景下,对家庭在长期护理服务提供中的作用不断重视的同时,对他们的扶持越来越显得紧迫。根据国外的经验以及结合我国家庭的实际情况,应该主要在以下几个方面给予家庭扶持。

(一)实施家庭照料者培训项目

家庭成员在实行长期护理服务供给时,首先面临的问题是缺乏长期护理服务的基本知识和专业技能,所以对他们进行长期护理服务如何供给方面的培训显得非常有必要。应该发动专业医疗机构、社区长期护理服务机构等专业社会组织,为照顾失智失能老年人的家庭成员提供培训,提高其专业护理能力。这种培训应该界定为福利性的,根据家庭的经济收入水平,给予免费培训和低收费培训。因为他们在为自己的父母、爷爷奶奶提供长期护理服务,表面上是一种家庭责任或者个人行为,但实际上他们也是在分担社会责任,为政府分忧解难。

(二)提高家庭服务者的经济扶持力度

基于家庭成员提供长期护理服务也是一种社会责任的基本理念,应该对提供长期护理服务的家庭成员给予经济上的扶持,从而减轻由于居家照料失智失能老年人而导致的经济损失。这种经济扶持主要表现为以下几个方面:一是对该类家庭的劳动者的个人所得税实行一定减免;二是对居家提供长期护理服务的家庭成员给予适当的经济补贴,这种补贴的属性不是一种劳动报酬,不适用于按劳分配原则,可以采用服务券的方式,以低于市场价来决定补贴标准。这既体现了对家庭护理者的经济支持又能反映一种家庭责任,从而保证社会责任与家庭责任之间的合理平衡。

(三)建立“喘息式服务”机制

为了保证家庭成员在提供长期护理服务的同时不严重影响他们的生活质量,必须为他们建立“喘息式服务”机制。所谓“喘息”就是家庭成员所提供的长期护理服务具有长期性、繁重性等基本特征,会严重影响家庭护理者的身心健康,因此必须给予他们一定时间和方式的休息,这尤其对严重失智失能老年人的护理者显得更为必要。

“喘息式服务”应该包括居家和机构两种方式:居家喘息式服务是指社区长期护理服务组织派遣专门的服务人员上门提供服务,这种方式应该又分为日间护理(仅限于白天)和住宿护理(包括晚上夜宿);机构喘息式服务是指把被护理老年人送到长期护理服务机构,由该机构向其提供长期护理服务,这种方式应该分为日间护理(仅限于白天)和住宿护理(包括晚上夜宿)。

“喘息式服务”应该定位于半福利性,实行一定的低标准收费,但应严格限定喘息服务的时间,以防止该机制被滥用。在具体操作上,可采用服务券的方式,该服务券应该设置为面向失智失能老年人的服务券和面向家庭服务者的服务券,由家庭服务者自由选择。选择面向老年人的服务券可交由老年人请专门的服务人员进行服务,减轻其照顾压力;选择面向自己的服务券,则由服务者自己自由支配,减轻其经济方面的压力。这既能促进长期护理服务的产业化发展,又能促使行业间形成竞争,最终有益于长期护理服务质量的提高。

(四)充分发扬中国式传统孝道的作用

我国传统的孝道文化在当前长期护理服务中不可或缺。这种孝道文化不仅是促使家庭恪守其责任的前提,而且也能够保证长期护理服务质量。长期护理服务的长期性、繁重性等基本特征,要求护理人员必须具有较强的孝心。如果他们没有这种孝心,很难保证或者提升长期护理服务的质量。对于家庭护理人员来说,这一点显得格外重要。因此,在长期护理服务行业推动过程中,应大力提倡我国传统的孝道文化。加强孝亲敬老教育,提升人们的道德素质,促进家庭和谐和代际关系融洽。

Abstract:One of the fundamental goals of long-term care insurance is to improve and maintain the quality of long-term care services.The quality can be measured in different dimensions.The key to the improvement of long-term care quality is to clarify the responsibilities of various parties including the government,market,society,and family.This paper analyzes the above issues under the theoretical framework of long-term care service quality.Some policy recommendations include the construction of clear-cut government responsibility,regulated market,effective social support,and long-acting family support.

Key words:quality improvement;long-term care;responsibilities of the involved parties

(责任编辑:仇雨临)

Responsibilities of Primary Parties in Promoting the Quality of Long-term Care

Zhong Renyao

(School of Public Administration,East China Normal University,Shanghai 200062,China)

钟仁耀,华东师范大学公共管理学院教授、博士生导师、院长。主要研究方向:社会救助、社会福利。

国家自然科学基金面上项目“社区基本养老服务可及性研究”(71573089)。