慈善市场的信息不对称与结构性失衡研究

2017-11-02杨方方

杨方方

·慈善事业·

慈善市场的信息不对称与结构性失衡研究

杨方方

慈善市场与现代慈善事业相伴而生,实现供需平衡是慈善市场的天然追求。由于信息不对称,我国慈善市场存在严重的结构性失衡:捐助数量上的失效、捐助伦理上的失序和捐助主体间的失衡。结构性失衡既影响了社会底线公平,也影响社会对慈善事业的认同与参与热情。信息不对称是多维和多层的,总体上可分为主观层面和技术层面的信息不对称。慈善市场也具有层次性,主要由Ⅰ类市场(以社会捐献为主)和ⅠⅠ类市场(以政府补贴为主)构成。分类考察后发现,“信息缺位和信息盲视下的冲动型配置”是我国慈善市场资源对接过程的真实写照,故优化信息生态刻不容缓。优化信息生态的主要路径包括树立“信息”意识,明确资源配置应以结果和需求为导向;认清慈善信息的独特性;加强信息制度建设,如完善信息采集、披露和共享、评估的机制,并强调应由政府领衔信息生态的建设。

慈善市场;资源配置;结构性失衡;信息不对称

现代慈善事业不是偶然、抽象和依附的存在,而是社会发展的必然,是一个独立的、有着具体任务和自身运行规律的特定领域。慈善市场与现代慈善事业相伴而生,一直承载着现代慈善活动的运行。慈善的供方、需方以及供需的桥梁——慈善组织等主体在慈善市场中自主地进行着慈善资源的交换并相互影响。慈善与生俱来的爱心、道德意蕴决定了慈善市场的特殊性:既是慈善资源汇集、流动的平台,也是联结并传递社会爱心的精神家园。慈善市场的资源配置功能和精神倡导功能是紧密统一的:一方面,现代慈善价值观是慈善市场持续壮大、蓬勃的内驱力,另一方面,现代慈善价值的传播需要通过高效的物质资源配置来实现。可见,实现供需平衡不仅是慈善市场的天然追求,更是慈善事业实现自身价值的不二选择。准确掌握慈善供需信息的对称无疑是有效供给的基石和前提。我国的慈善市场供需双方信息分布很不对称,导致慈善资源配置出现严重的结构性失衡,如重复被捐助与“无人问津”的弱势群体并存、慈善“堰塞湖”和一些慈善组织“无米之炊”共存。慈善市场资源配置的结构性失衡使得慈善组织的公信力降低、社会公众参与慈善事业的热情下降,也影响了现代慈善价值观的普及和认同。基于此,本文提出“如何改善信息不对称,以尽可能减缓结构性失衡”的问题,并试着从已有研究文献中寻找答案。

一、文献综述:“慈善市场”的归纳框架a杨方方:《西方慈善经济学研究进展》,《经济学动态》2014年第6期。

“慈善市场”一词是由AndreonibJames Andreoni,"Philanthropy,"Handbook of Giving,Reciprocity and Altruism,North-Holland,2006.首次提出,ListcJohn A.List,"The Market for Charitable Giving,"Journal of Economic Perspectives,2011,25(2).对“慈善市场”进行了专题讨论,并提出一个分析框架,即用“慈善市场”概括不同主体之间的互动关系,并将已有的慈善研究都纳入其中。遵循这一框架,可把国外相关研究归纳如下:

(一)关于慈善市场的供给主体之一——个体捐赠者的研究

个体捐赠是慈善组织主要的资源来源,如个体捐赠占美国慈善捐赠的3/4dJames Andreoni,"Philanthropy,"Handbook of Giving,Reciprocity and Altruism,North-Holland,2006.。个体捐赠动机的讨论是慈善市场研究出的发点,经济学概念“效用”被引入其中,慈善效用分析被不断地拓展和细化。(1)公共物品理论。早期的学者认为捐赠行为源于慈善组织最终所提供的公共物品,并据此提出了捐赠行为的公共物品理论eHarold Houchman,James Rogers,"Pareto Optimal Redistribution,"American Economic Review,1969,59(4).。(2)温暖理论。SteinbergfRichard Steinberg,"Voluntary Donations and Public Expenditures in a Federalist System,"American Economic Review,1987,77(1).指出,除公共效用外,一定存在着只有捐赠者能够享有的效用来源gJames Andreoni,"Giving with Impure Altruism:Applications to Charity and Ricardian Equivalence,"Journal of Political Economy,1989,97(6).。AndreonihJames Andreoni,"Impure Altruism and Donations to Public Goods:A Theory of Warm-glow Giving,"Economic Journal,1990,100(401).正式将非纯利他主义的慈善捐赠命名为温暖理论。(3)社会偏好理论。著名的行为经济学家CamereriColin Camerer,"Progress in Behavioral Game Theory,"Journal of Economic Perspectives,1997,11(4).首次提出了“社会偏好”这一概念。社会偏好可以细分为四种:利他偏好、互惠偏好、效率偏好以及公平偏好。(4)社会规范理论。KonowjJames Konow,"Mixed Feelings:Theories of an Evidence on Giving,"Journal of Public Economics,2010,94(3).研究发现如果捐赠数额与社会“规范”所规定的“正确”数额不一致就可能产生效用损失。DellaVigna等kStefano Della Vigna,John A.List,Ulrike Malmendier,"Testing for Altruism and Social Pressure in Charitable Giving,"Quarterly Journal of Economics,2012,127(1).进而将捐赠分为两类:一类是“自愿”的捐赠,另一类是会造成捐赠者的福利损失的被动捐赠。(5)身份经济学理论。Akerlof和KrantonlGeorge A.Akerlof,Rachel E.Kranton,"Economics and Identity,"Quarterly Journal of Economics,2000,115(3).首次把社会学中的“身份”概念引入捐赠动机的讨论中,其基本观点是:不同的身份与不同的社会范畴相联系,捐赠行为与其身份所“规定”的正确行为越一致,其所获得的效用越高。可以看出,“身份”是社会规范这一抽象概念的具体化。“身份”的差异可用性别、收入等指标来描述aJames Andreoni,LiseVesterlund,"Which Is the Fair Sex? Gender Differences in Altruism,"Quarterly Journal of Economics,2011,116(1).。(6)信号传递理论。信号传递可分为二类:一类是“向外”的信号传递;即捐赠动机是建立良好的社会形象和名声bDavid Reinstein,Gerhard Riener,Reputation and Influence in Charitable Giving:An Experiment,Discussion Paper Series,University of Essex,2010,No.688.;另一类是“向内”的信号传递,即想获得积极、正面的自我评价cJoel J.van der Weele,Ferdinand von Siemens,Bracelets of Pride and Guilt? An Experimental Test of Self-signaling in Charitable Giving,CESWorking Paper,2014,No.4674.。

(二)关于慈善市场的调节者——政府的研究

政府制定的慈善政策也是慈善市场研究的一个重要课题。(1)税收政策。学者最初引入了“慈善捐赠的价格弹性”来讨论慈善最优税收补贴率,提出了“单位弹性法则”dMartin Feldstein,Charles T.Clotfelter,"Tax Incentives and Charitable Contributions in the United States:A Microeconometric Analysis,"Journal of Public Economics,1976,5(1).。Fack和LandaiseGabrielle Fack,Camille Landais,Philanthropy,Tax Policy and Tax Cheating:A Long Run Perspective on US Data,Charitable Giving and Tax Policy:A Historical and Comparative Perspective (CEPR Conference),Paris School of Economics,2012.近期引入了两个新参数加入讨论:避税率以及伪慈善捐赠的价格弹性。有学者认为,只要补贴力度一样,税收减免和政府匹配补贴方式的激励效果没有差别。但Eckel和GrossmanfCatherine Eckel,Philip Grossman,"Rebate versus Matching:Does How We Subsidize Charitable Contributions Matter?"Journal of Public Economics,2003,87(3).使用实验法得出:政府匹配方式下总捐赠数额是税收减免方式下的1.2—2倍。对此学者们有着不同的解释,代表性的有捐赠数额偏好说gDouglas Davis,"Rebate Subsidies,Matching Subsidies and Isolation Effects,"Judgment and Decision Making,2006,1(1).等。值得一提的是,JoulfaianhDavid Joulfaian,"Corporate Income Tax Evasion and Managerial Preferences,"Review of Economics and Statistics,2000,82(4).指出,若取消美国的遗产税,慈善捐赠数额将减少12%。(2)政府补助。政府对慈善组织的补助会对个人捐赠产生挤出效应iArthur C.Brooks,"Is There a Dark Side to Government Support for Nonprofits?”Public Administration Review,2000,60(3).,精确地说,是不完全的挤出效应。SchiffjJerald Schiff,"Does Government Spending Crowd out Charitable Contributions?"National Tax Journal,1985,38(4).发现一美元地方政府补助能带来33美分的个人捐赠,政府补助对个人捐赠具有挤入效应。Andreoni和PaynekJames Andreoni,Abigail Payne,"Do Government Grants to Private Charities Crowd out Giving or Fund-raising?"American Economic Review,2003,93(3).认为政府补助会使慈善组织降低筹款支出,他们明确指出,政府补助对个人捐赠的挤出效应主要源于慈善组织降低了筹款投入和努力。

(三)关于慈善市场的运作主体——慈善组织的研究

慈善组织与个人、政府的互动效果以及对慈善市场环境变化的适应主要取决于其策略取向。资源动员理论认为,政府的支持不仅能为慈善组织提供合法性,也能提供财力资源l参见John D.McCarthy,Mark Wolfson,Consensus Movements,Conflict Movements,and Cooptation of Civic and State Infrastructures,Frontiers in Social Movement Theory,New Haven,Yale University Press,1992.。SalamonaLester M.Salamon,"Social Services," in Charles T.Clotfelter (ed.),Who Benefits from the Nonprofit Sector,University of Chicago Press,1992,pp.115-144.提出了“资金提供—服务提供”的合作模式。在“资金提供—服务提供”合作模式导向下,慈善组织有两种策略选择:凭借公信力等组织优势在竞争中脱颖而出和获得政府信任与政府建立伙伴式合作关系b马慧娟、诸葛达、杨忠:《非政府组织(NGO)评估机制研究》,《云南大学学报(法学版)》2013年第6期。。Bennett和SavanicRoger Bennett,Sharmila Savani,"Surviving Mission Drift How Charities Can Turn Dependence on Government Contract Funding to Their Own Advantage,"Nonprofit Management &Leadership,2011,22(2).通过实证研究发现,参与政府购买服务的慈善组织能将能力建设与服务过程相融合,从而进一步强化自身优势。Garrow和Hasenfeldd参见Eve Garrow,Yeheskel Hasenfeld,"Theoretical Approaches to Human Service Organization," in YeheskelHasenfeld (ed.),Human Service as Complex Organization,California,Sage Publications,1992.认为长期来看,慈善组织生存与国家意识形态、法律、政策最为相关。Halle参见RichardH.Hall,Organizations:Structure and Processes,Prentice-Hall,1996.认为慈善组织要想获得持续性发展就不能一味被动地适应环境的变化,而是主动地对制度环境产生影响,成为制度创新的行动者。Smith和ShenfDavid Horton Smith,Ce Shen,"Factors Characterizing the Most Effective Nonprofit Managed by Volunteers,"Nonprofit Management &Leadership,1996,6(3).认为慈善组织推动制度创新的过程就是提高公信力,获得社会认同的过程。同样,在慈善募捐方面,慈善组织也不只是被动地接受,而是花费大量资源募捐以达到筹款目标gSteffen Huck,Imran Rasul,"Matched Fundraising:Evidence from a Natural Field Experiment,"Journal of Public Economics,2011,95(5).。慈善组织应该选择与其相匹配的个体作为募捐对象hKaren Page Winterich,"When Does Recognition Increase Charitable Behavior? Toward a Moral Identity-based Model,"Journal of Marketing,2013,77(3).。Oliveira等学者iAngela C.M.de Oliveira,Rachel T.A.Croson,Catherine Eckel,"The Giving Type:Identifying Donors,"Journal of Public Economics,2011,95(5).认为可以把接受过捐赠或者曾向其他慈善组织捐赠过的人作为慈善组织的募捐对象。另外,在募捐计划中加入“信息公开”“感人故事”等元素可以吸引更多捐赠jAltaf Merchant,John B.Ford,Adrian Sargeant,"Charitable Organizations' Storytelling Influence on Donors' Emotions and Intentions,"Journal of Business Research,2010,63(7).。

国内慈善领域的研究已开展20多年,可归纳为两部分:一是沿袭西方的研究脉络进行的慈善市场一般性的经济学研究;二是针对我国慈善市场特殊性的研究。目前来看,前一脉络的研究成果无论是在数量、视角广度和方法的多元性上尚不能与西方相提并论。部分研究可归纳如下:杨立雄k杨立雄:《慈善经济学面临的危机与范式转变》,《学术研究》2005年第7期。指出慈善经济学只有转向“互惠”假设才能较好地解释慈善行为动机。蔡宁l蔡宁、沈奇泰松、吴结兵:《经济理性、社会契约与制度规范:企业慈善动机问题研究综述与扩展》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2009年第2期。归纳了企业慈善动机问的三个视角:经济理性的工具主义慈善视角;从利益相关者诉求出发的社会契约视角;从制度环境、社会评价出发的社会同构理论视角。高勇强m高勇强、何晓斌、李路路:《民营企业家社会身份、经济条件与企业慈善捐赠》,《经济研究》2011年第12期。分析了企业家的政治、行业、政党身份、经济水平对其捐赠水平的影响。刘凤芹、卢玮静n刘凤芹、卢玮静:《社会经济地位对慈善捐款行为的影响》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2013年第3期。研究发现,相对捐赠额度(捐赠额度占个人收入的比重)和工作收入之间呈现典型的U型关系。陈丽红a陈丽红等:《会计信息会影响捐赠者的决策吗?——来自中国慈善基金会的经验证据》,《会计研究》2015年第2期。研究证实会计信息会影响捐赠者的决策,进而影响慈善市场的资源配置。令人眼前一亮的是,郁建兴b郁建兴、陈可鉴:《慈善减少了不平等吗?》,《探索与争鸣》2016年第10期。对慈善市场的资源配置效果提出质疑,认为慈善可能成为不平等加剧的原因。但对于具体成因其尚未进行系统、深入和细致的分析。从研究数量上看,后一脉络的研究成果相对丰富,涉及到中国慈善事业、慈善组织的整体态势研究、中国慈善史的研究、慈善组织与政府的关系、慈善组织的培育、监管和问责、评估和慈善组织的官民二重性等。

综上,从研究方法上看,慈善市场领域已成为经济学、心理学、管理学、社会学等学科对话的绝佳场合,研究方法的运用也愈加丰富,实验心理学、自然实验法等实验法将发挥越来越重要的作用。从研究内容上看,关于慈善市场的供需研究存在严重的不平衡,即侧重供给研究,忽视需求研究。具体表现为:侧重慈善组织的募捐策略,忽视救助策略;侧重捐赠者的动机追溯,忽视捐赠流向;侧重慈善组织的信息公开,忽视慈善需求者信息的收集与更新;侧重供方的研究,忽视需方及双方互动的研究。在这一研究背景下,本文以“信息”为轴进行慈善资源供需对接过程的系统研究定能弥补和丰富慈善市场的相关研究。

二、信息不对称:慈善市场的失衡主因

本文采用狭义的慈善事业定义:慈善事业是民间社会化的救助事业。慈善组织是具有公开募捐资格、专注于慈善事业的社会组织,具体包括具有公募资格的社会团体民办非企业单位和公募基金会。完整的慈善市场既包括以慈善组织为传递媒介的现代慈善资源配置方式,也有越过慈善组织的直捐现象。当然,随着慈善现代化进程的推进,个体之间的直捐必呈下降趋势,因此,以专业慈善组织为媒介的慈善资源配置行为是探讨重点。总体上,慈善组织有两条资源获取渠道:一是个人、家庭、企业或者其它慈善组织(如捐助型基金会)的供给(募捐);二是政府对慈善市场的供给,有可能是政府对慈善组织的直接供给,即补供方,也可能是补需方,如给慈善服务需求者发放服务券等。

(一)使无力者有力:慈善市场之“给力”

慈善市场活动可被感性地归纳为三部分:“借力——使有爱者有力;给力——使无力者有力;还力——使有爱者更有力”。“使无力者有力——给力”是慈善市场追求的目标,也是判断资源配置是否失衡的重要标准,是慈善组织综合能力的体现。为了“使无力者有力”,就必须“使有力者有爱”,社会捐赠构成了慈善市场最主要的供给资源,“借力”是慈善市场实现目标的主要手段,“借力”代表着慈善组织的资源动员能力,是慈善组织对社慈善意向的激励、开发、引导和互动,是慈善组织的价值获得社会认同的过程。“还力”需阳光、开放的慈善环境,意味着社会对爱心人士的肯定、认可定会激发社会更大的慈善潜能,使慈善市场的运行走上良性的发展循环。这种良性循环也就是常被提及的“乘数效应”,是慈善市场的综合效益所在。“还力”让慈善市场中的每个参与主体都有所获,不仅让捐赠者得到肯定和激励,让受助者得到尊严,也让慈善专职从业人员得到体面的生活;慈善组织能与政府、媒体等主体良性互动,也得到政府的信任,也能与同行合作共赢;不仅提升了社会效用,更提升了社会软实力。可见,在“三力”中,“给力”代表着慈善市场的“良心”和“核心价值”,是“三力”的联结点和核心,既是“借力”的目标,也是“借力”的基础,是慈善组织能够向社会伸手的“资本”;“给力”更是“还力”的基石,如果慈善组织不“给力”,就无从“借力”,“还力”更是无从谈起。

(二)结构性失衡:慈善市场之“不给力”

近年来慈善供给呈稳定增长态势。据《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2017)》数据显示,2016年中国社会捐赠额约为1346亿元,与2015年相比较,社会捐赠总量增长率为10.7%,志愿服务捐赠小时折算价值总量增长19.6%。其中,基金会系统接收的捐赠总额预估为489亿元,在所有的捐赠渠道中贡献最大。据基金会中心网实时观测统计,截至2016年12月31日,全国基金会总数达5545家,较2015年增加674家,年增长率为13.84%。2016年3月通过《中华人民共和国慈善法》,政府对慈善市场的支持力度在全面提升。在这种良好态势下,慈善事业应该惠及越来越多的“无力者”,使他们获得越来越多的力量,事实是否如此呢?根据现代福利经济学理论中的罗尔斯函数,社会福利水平取决于社会中效用最低的那部分人的福利水平。据此,最弱势群体的生存危机是否消除、生存状况是否改善无疑是衡量慈善事业是否“给力”的重要指标。从相关报道来看,近年来因“穷”引发的死伤事件并没有明显下降,甘肃杨改兰事件(2016)、毕节儿童农药中毒事件(2015)、湖南邓元娇事件(2014)、2014年“弑母孝子”、毕节儿童垃圾箱内死亡(2012)等等事件一次次刷新着社会对“弱者”的认知。有人禁不住诟病官方的救助制度,关于杨改兰事件评论道:“不知低保取消是不是压死这户人家的最后一根稻草,但低保本可以成为他们的救命稻草。”有人如此评论“弑母孝子”事件:“从中看到了道德上的伟岸和生活上的惨淡交织缠绕,看到了威严的法律难得地展现了柔软温情,更看到了社会救助网络的孱弱和冷漠。”显然,这些人极其不幸,他们不仅是政府主导的社会安全网的“漏网之鱼”,也被承载着爱心、传递着希望的慈善之光遗忘在阴暗的角落。稍作思考,就能透过“绝望”引出了一系列“问号”:在社会救助日益精细化的道路上,为什么一些处于生存边缘的无力者漏掉了?作为政府的助手,慈善市场为什么没有成功接盘?日益丰盈的慈善资源都流向了哪里?资源配置出了什么问题?很明显,慈善市场出现了结构性失衡,即不是指资源总量上的、绝对意义的供需不平衡,而是一个个局部匹配偏差的出现导致了供需之间无法有效对接。首先澄清一个问题,结构性失衡是慈善市场的必然宿命吗?当然不是!早在1987年萨拉蒙教授就用“志愿失灵理论”明示世人,志愿精神不是万能的,慈善事业不是那么完美,它存在筹资不足、业余主义、定位失准、规划缺失的内在缺陷,是慈善组织无法消除的。同时他也对如何预防和缓解志愿失灵做了提示,那就是外力的支持,政府的支持尤其关键。政府的信息优势、资源优势可以矫正和治理志愿失灵。虽然在慈善市场中慈善组织可以扮演发现者、倡导者、行动者、整合者和组织者等多个角色,但成熟的慈善市场中绝不是慈善组织一角独大,慈善市场是多个主体合作、互动的平台,面对有限的供给与普遍而多样的社会慈善需求,多个主体之间的信息交互、良性互动可以不断地进行帕累托改进、实现慈善市场的相对均衡。可见,“结构性失衡”是一个真问题,结构性失衡本身也具有层次性。

第一层:捐助数量上的失效。主要指资源分配上的效率损失,如简单地复制和嫁接政府或其它组织的救助对象,就造成弱势群体一旦进入国家最低生活保障的保障范围,获得慈善组织捐助的机会和频率也大大增加,而游离在政府主导的社会救助之外的弱势群体获得民间慈善捐助的几率则相对比较低,这就形成救助中的马太效应和悬崖效应。不少地方的慈善组织已将慈善单纯地与低保捆绑在一起,如慈善超市的帮扶目标就是嫁接在低保值得上的,在政府对低保户的救助力度不足的情况下,慈善帮助低保户获得更加充足的保障本无可厚非,同时要认识到政府认定低保户的程序不可能没有任何瑕疵,错保和漏报不可避免,当低保名单被一遍遍复制为慈善组织的资助名单时,一些信息闭塞的边缘弱势群体可能正在走向绝望。

第二层:捐助伦理上的失序。从时间维度看,资源的分配结构也意味着不同群体在慈善资源分配上的优先顺序。资源有限的绝对性意味着优先顺序的排列是必要和合理的。慈善市场高效的资源配置就应该是符合慈善事业内在的“人道”伦理诉求的配置,即“优先救助需求最紧迫的人”,也就是“弱者优先”。捐助伦理的失序即资源在不同紧迫程度的需求之间分配没有充分贯彻“弱者优先”,需求最紧迫的人并没有获得优先捐助。容其原由,致力于特定群体或特定领域的慈善组织因为专注所以专业,专注是把“双刃剑”,“揪其一点、不及其余”,“只见树木,不见森林”是专注的副产品,这就使得慈善组织天然缺少系统性的宏观思维和与之相匹配的规划、定位能力。同时,作为矫正志愿失灵的主力政府在购买社会组织服务过程中,“锦上添花”取向也较“雪中送炭”明显。以2015年民政部中央财政购买社会保障服务为例,政府购买内容“大而全”,涉及到多个保障层次,其中共购买“生存救助”型项目161个,总计5160万元,购买“福利提升”型项目168个,总计5726万元。a根据民政部2014—2016年购买社会服务的相关资料整理所得。经测算,2014年的分配格局依然如此。

第三层:捐助主体间的失衡。当一些慈善组织收到的捐赠远超实际需求或自身的处理能力,这时就产生了慈善堰塞湖。与捐赠堰塞湖同时并存的还有慈善组织捐助的同质化,进而导致不同规模、不同领域中的慈善组织发展不平衡。例如,在2013年9月第三届中国公益慈善项目交流展示会中,有342个项目对接成功,占34.17%,平均筹款在500万左右;对接成功的项目中,灾害救助占55.62%,青少年教育占17.27%,社区发展占 15.04%,三者共计87.93%,捐助人倾向于大型慈善组织主持的大项目,许多贴近基层、更加符合各类边缘群体需求的小项目被忽视。没有申请成功的大都是民办非企业单位和社团,达到661个,来自西南地区的最多,有238个。殊不知,捐助需要个性化,捐助对象、范围、方式的同质化会抹杀掉慈善组织以及慈善事业最富活力和生命力的特征。当资助人习惯用规模效应去考量慈善项目可能的社会影响以及慈善组织发展的可持续性时,可能忽略了一个无奈的事实,那就是弱势群体内部的多样性。就如大文豪托尔斯泰所说,“幸福的家庭都是相似的,但不幸的人各有各的不幸”。以儿童群体为例,可分为孤儿、事实无人抚养儿童、残障儿童、患大病、重病儿童、患罕见病儿童、流浪儿童、服刑人员子女、留守儿童、贫困家庭儿童等。与个性化的需求相适应,慈善组织的捐助方向也应该是百花齐放的。关注各类边缘群体的慈善组织可能不会有“浩浩荡荡”的显性影响,但它们可能会悄然地把“无力者”从悬崖边缘拉回到社会中心,难道这样的社会功德不够大吗?“悄然”可能恰恰是满足边缘群体需求的最佳方式,还有什么捐助比在服务对象的心中种下尊重、感恩的种子更具有持续性呢?

诚然,任由上述失衡放任自流,必定会影响社会的底线公平,进而会引起慈善事业的社会认同度、参与度下降,甚至危及慈善事业的精神根基、文化土壤和内驱力。

(三)信息不对称:慈善市场“不给力”之主因

殊途同归,不同层次的结构性失衡相互影响,会产生一个共同的资源分配结果:流向“无力者”的资源并不充足,“无力者”难以从慈善市场中获得应该获得的力量。那么,为什么流向“无力者”的资源不能更加充分呢?是慈善组织主观故意、挪作他用吗?在资源供给数量直线上升,捐助理念更加开放的今天,最合理的解释是:高举人道主义旗帜、有着强烈使命感和社会责任感的慈善组织对潜在的慈善需求者不可能不人道,而是“不知道”:一是技术层面的“不知道”,即不知道最需要捐助的“无力者”在哪里?不知道“无力者”最需要的是什么?不知道他们怎样才能变成“有力者”。这是慈善市场主体之间的信息不对称最直接和最主要的表现。而且从国际实践来看,信息不对称的程度与慈善市场的配置效率的确存在负相关的关系。二是主观层面的“不知道”,不知道信息在慈善市场资源配置过程中的重要性,并不认为信息没那么重要,缺的信息没有积极去找,没有耐心去找,已经掌握的信息也没有进行系统分析,即应该具有的信息意识与实际具有的信息意识水平存在差距。我国近些年一系列慈善舆情事件的发生皆与信息不对称有关,如罗尔事件、中华慈善总会的赠药门事件、中非希望工程事件等。

什么是信息?在慈善市场中,信息就是有关慈善需求、供给的资料,是影响慈善资源分配并引导资源配置最大化的所有资料的综合。“不知道”是信息不对称的生活化表达,可归结为技术层面的信息不对称和主观层面的信息不对称。两者紧密相关,可以说,主观不对称是技术不对称的原因,技术不对称是主观不对称的结果。在这一部分重点谈一下技术层面的信息不对称。

从技术层面看,慈善市场的信息不对称是多维、多层的。既有政府与慈善组织之间的信息不对称,也有慈善组织与慈善需求者之间的信息不对称,还包括政府与慈善需求者之间的信息不对称。以慈善行为的三个直接参与主体(捐赠者、慈善组织和受赠者)和慈善调控者——政府这四个主体之间理论上可能出现的信息互动关系有:政府与慈善组织;捐赠者与慈善组织;慈善组织与受赠者;捐赠者与受赠者;政府与捐赠者;政府与受赠者。在现代工业社会、城市化生活中,捐赠者与受赠者之间的信息不对称更具有普遍性,较易引起慈善纠纷,并不是现代慈善市场所倡导的资源配置方式,因此,对此维度的信息不对称就不多作赘述。信息不对称是如何影响资源配置的呢?以募捐为例,在慈善组织一系列资源动员策略的作用下,公众(潜在捐赠者)掌握的慈善项目信息、需求者信息以及项目运作能力信息与慈善组织掌握的信息以及项目的实际信息都不可能完全对称,这就使得“组织诱导捐赠”比“需求引发捐赠”更普遍。从而导致供给与需求的资源匹配偏差。每个慈善组织的信息公开度有差别、信息公开能力有高有低,定会影响潜在的捐赠者和潜在的受助者的资源供给方向和求助方向,必然会影响特定群体、特定领域救助过程中的资源配置。可见,慈善组织募捐时向现在捐赠者提供的信息是全面和真实的吗?求助者在争取慈善组织捐助提供的信息是可靠、确凿的吗?政府在购买慈善组织的相关服务时是否已有清晰的购买方向或已收集齐全慈善组织的信息数据资料?这些信息分布问题都会影响供需匹配。

目前,我国慈善信息是“孤岛”式分布,缺少归集和共享。信息基础弱的慈善组织较易形成对官方社会救助名单的依赖,且惰于弱势群体的原发性、本源性风险的研究,资助效用就大打折扣。另外,慈善组织的信息公开目前是信息公开中社会关注度较高的一项,从目前的公开力度来看,与公众期待还存在较大差距。民政部主管的中民慈善捐助信息中心《2013年度中国慈善透明报告》显示,2013年度我国慈善透明指数为43.11(总分为100),超过20%的公众对当年的信息披露工作“较为满意”,近半数受访者表示“不太满意”。《2014年度中国慈善透明报告》显示,1071名受访者对我国慈善组织披露工作的满意度为28%,透明指数为44.10。“得分最低的基金会,除名称之外没有任何信息公开。全国还有超过一半基金会没有官方网站。”a中民慈善捐助信息中心:《2013年度中国慈善透明报告》,http://www.zmcs.org.cn/cstmbg/6910.jhtml,2015年3月19日。与其它国家相比,我国慈善组织在信息公布上的确存在较大差距。在美国,美国基金会中心目前是基金会信息披露最为集中的平台,截至2013年12 月31 日,这家中心已有107554个基金会的详细信息。而民间独立评估机构BBB明智捐赠联盟,则主要通过详细的评估报告为公众捐款提供指引,提升基金会在道德方面的声誉和诚信。目前已有3200多家基金会加入联盟,并按联盟所要求的20项评估指标进行信息披露。例如,评估标准第十五条要求公开全部或部分的劝募书和相关信息材料;第十六条要求公开一份年度报告,内容包括组织使命的陈述、上一年度项目服务成果的总结、董事会成员和其他管理人员花名册、财务信息等;标准第十七条要求所有通过组织网站进行网上募捐的活动,都应同时公布组织年度报告所涉及的所有信息,组织的通讯地址及其最新的国税局990表的电子访问路径。美国国家税务局(IRS) 制定的990PF就要求基金会的年度报告包括基金会的经费来源、支出及免税等详细情况,甚至包括基金会最高职位的5 位领导人的全年收入、前5名报酬最高的合同商名单,以及筹款的花费。如果信息披露存在问题,基金会将可能失去免税资格。这些报表最终由国税局统一管理,制成缩微胶片,存放在公共图书馆内,美国任何一位公民都可以查询。另外,“全国慈善信息局”在美国也拥有广泛影响力,其是由一些民间组织的管理者、学者、律师、会计师等联合发起成立了一个独立评估机构。a参见邓喻静:《美国慈善:高价“养善”》,《中国经营报》,2014年1月18日。相形之下,中国慈善市场的信息公布是相当“吝啬”的,信息不对称是无奈的必然。

三、基于信息不对称的冲动型配置:慈善市场的分类考察

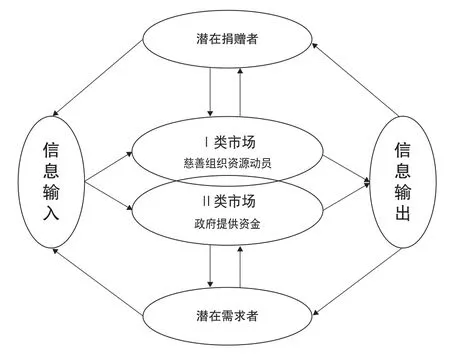

慈善市场总体上可分为I类(自由)市场Ⅱ类(矫治)市场。两类市场之间并不存在程序上的先后承接,而是多层叠加、同时进行。I类市场的资源供给来源于潜在捐赠者与某一慈善项目的情感共鸣和意向捐赠的慈善组织的价值认同和能力认同,彰显的是“给予”的自由。II类市场的资源供给动机是政府对志愿失灵的预防、治理与矫正,旨在实现慈善市场的均衡。两类市场之间不是完全独立、分离进行,而是关系密切、相互影响。比如,I类市场的失灵范围、失灵程度就是II类市场潜在的治理目标,I类市场则面对的是II类市场对志愿失灵矫正后的慈善生态;II类市场中政府对慈善组织的资源分配构成了一个慈善组织运行的积极“信息”,将对该组织在I类市场中的资源动员能力产生直接的影响。所以,它们之间存在“你中有我、我中有你”的交叉关系,两类市场的良性互动能带来慈善市场的相对均衡。慈善市场的分类以及信息流动情况如图1所示。

图1 慈善市场的分类与信息流动

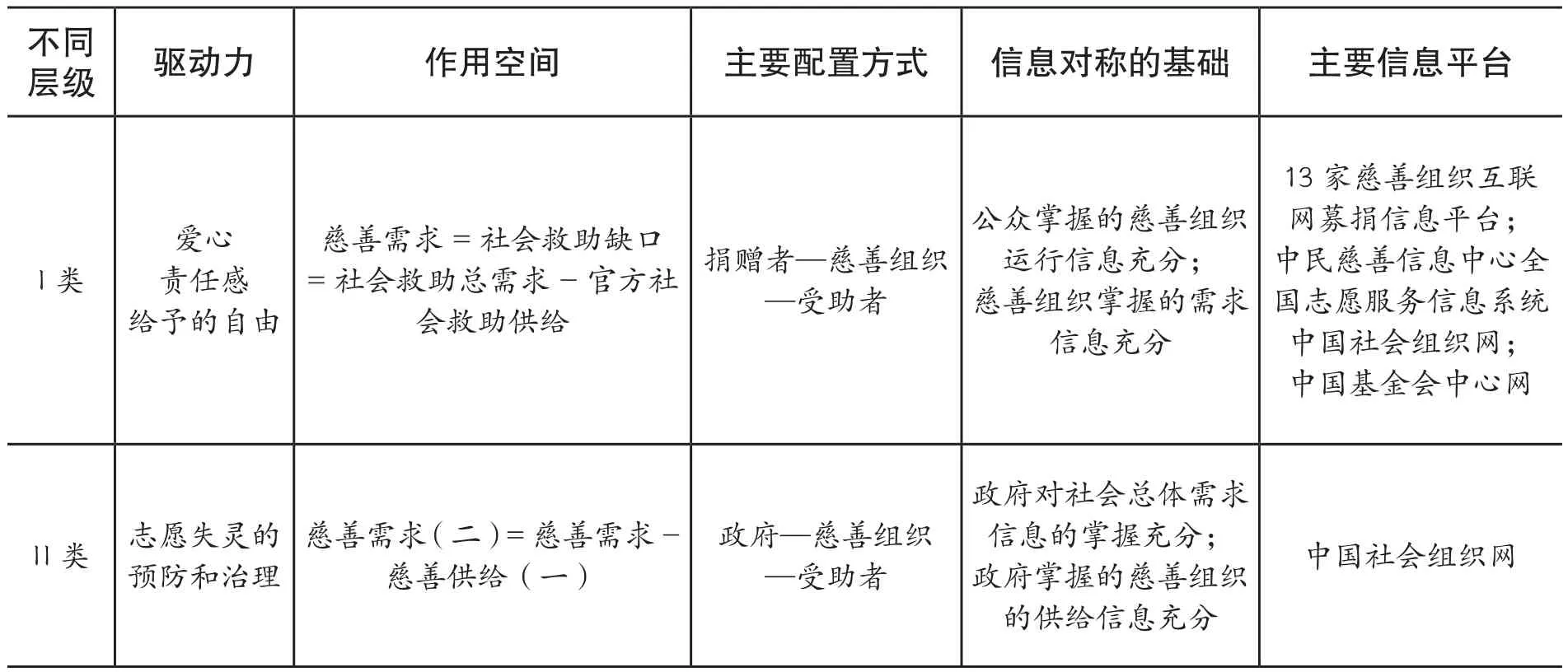

可见,慈善市场中的信息互动是多向、多维、多层和多个环节的。慈善市场的高效运行需要有较高的信息开放广度、深度和快速的信息传递速度。为了更深入、详细地分析慈善市场中信息不对称与资源配置的具体情况,暂且把两类市场隔离开来,对慈善市场进行分类考察。两类市场的内驱力、作用空间、主要的资源配置方式、信息对称的基础以及现在的主要信息平台等具体情况如表1所示。

表1 慈善市场的静态分析

(一)以“捐赠者—慈善组织—受助者”配置方式为主的Ⅰ类市场:感性捐赠 +粗放型捐助

从理论上来说,I类慈善市场的结构性失衡难以避免。这既是信息不对称的绝对性决定的,也是慈善组织“个性”化的必然结果。总体上:

慈善总需求 =社会救助总需求-政府救助总供给

理论上,完美的I类市场就应该完成全部的慈善供给任务,即慈善I类市场的总供给就等于慈善总需求:

慈善供给(一) =慈善总供给 =慈善总需求

但实践中是不可能完成的任务。因为这意味着在I类慈善市场中:

慈善供给1+ 慈善供给2 +……慈善供给n=慈善需求1+ 慈善需求2 +……慈善需求n

而上述等式在实践中很难实现。因为理想的配置状态是每种慈善需求都有慈善组织的回应,而慈善组织无论是对信息的开放还是对信息的收集往往都是“选择性”的,每个慈善组织都是单独运作的,所以仍然是个体化地存在,现代慈善事业是建立在组织化、专业化基础上的个性化运作。每个个体很难保持一致的信息敏感性、开放度和收集、消化能力,信息传递能力更是千差万别,这一方面意味着制定信息公开标准的重要性;另一方面,也意味着难逃志愿失灵的宿命。对潜在的捐赠者而言,基于有限的信息经验做出的捐赠意向,可以说是完全个人化的自主慈善体验。捐赠者依据自己的情绪、自己的敏感领域向能引起共鸣和唤起感同身受能力、拥有更多价值观的慈善组织捐款;慈善组织则努力投捐赠者所好并遵从捐献者的家长意愿。捐献既然是捐献者依据组织的募捐活动做出的肯定回应,组织的使命和宗旨——个体化的选择则往往被强化。每个公益机构都是单独运作的,有各自认为最好的战略方向,但却缺乏彼此学习的基础性平台,缺乏影响政府决策的能力,缺乏全国性的影响力。因此,也很难说他们具备解决大规模社会问题的能力。a马克·莱曼:《捐赠者的自我变革:催化式慈善》,《中国发展简报》2014年总第62卷。捐赠者的个性化加上慈善组织的个性化就造成I类市场慈善资源配置的不确定性,也导致I类市场的结构性失衡难以避免。但信息的分布状况肯定影响志愿失灵的广度和深度,影响着II类市场中志愿失灵的治理难度。

在以“捐赠者—慈善组织—受助者”方式为主的I类市场中,信息对称公布的基础条件至少有:公众掌握的慈善组织运行信息和慈善组织掌握的需求信息是充分的。但从现有的信息平台看,远不能实现充分的分布。虽然目前有13家慈善组织互联网募捐信息平台(腾讯公益网络募捐平台、淘宝公益、蚂蚁金服公益平台、新浪微公益等),但诸多平台上除了简略的项目介绍外,很难了解项目运作慈善组织的信息。中国基金会中心网(CFC)算是国内最具影响力的基金会信息披露平台,数据统计中不仅有基金会的静态信息,也有具体慈善项目的善款对接信息,但2015年4月20日基金会中心网成立二周年时,同意向基金会中心网披露善款流向的基金会仅有339家,而且主要是非公募基金会。b《〈数说基金会〉我的捐款去哪了,雅安地震19亿元款物已支出73%》,基金会中心网:http://news.foundationcenter.org.cn/html/2015-04/91128.html,2015年4月20日。民政部主办的中国社会组织网虽已覆盖所有慈善组织,可提供给公众的信息内容极其有限且时效性不强,很难引领公众的捐赠。如在中国社会组织网上查询“阿里巴巴公益基金会”,仅能看到登记管理机关、业务主管单位、法定代表人、成立时间、注册资金、登记状态、社会组织类型、网址、登记等号、住址、年检结果、评估信息等寥寥十个左右的基本资料。在这种信息背景下,公众的慈善捐赠往往是凭着“感觉”走。根据中国捐赠人的分类研究成果,“高净值个人”更易感动,捐赠动机属于随机型,不经常对慈善进行详细的调查,一个捐助过某组织的朋友的背书有时就足以说服他们捐款,也常常被慈善组织讲述的影响力故事感动而捐款,而且会持续多年向同一组织捐款的比例相当高。cElizabeth Walker Sobhani、Ron Benton、Steve Sato、戴亚楠:《迎接新浪潮——中国捐赠人的策略和实施》,《中国发展简报》2015年总第64卷。

慈善组织对潜在需求者的捐助方式是怎样的呢?可以用“粗放”来形容。表现一是有些慈善组织直接参考其它慈善组织的捐助名单,如与低保制度相嫁接、跟着大型慈善组织的捐助路线走;表现二是采取“项目”捐助的方式,追求“短、平、快”。很多资助型基金会都是坐等服务型慈善组织来申请项目,而很少从组织使命出发进行需求调研。在此类资助中,奉行的是“只见项目不见人”的“战术资助”,资助双方围绕项目、指标、项目书、逻辑框架来“讨价还价”,资金会也从不对项目的资源流进行,可以说是既无引导之心,也无引导之力。殊不知,项目只是机构实现使命的步骤和载体,如果机构缺乏清晰的使命、目标,项目做得再好,也只是昙花一现。可基金会在意的是宣传做了多少项目,在评奖时是否能赚足眼球,有些项目还赶场参评,成了获奖专业户。a彭海惠:《基金会的资助之道》,《中国发展简报》2014年总第62卷。可见,慈善组织的捐助属粗放型。

(二)以“政府提供资金—慈善组织提供服务”方式为主的ⅠⅠ类市场:供给导向+过程导向

II类慈善市场的主要任务是预防和治理志愿失灵,即对I类慈善市场结构性失衡结果的矫正,以实现全社会的慈善需求与慈善供给的总体平衡。显然,II类市场信息对称的基础是全面掌握社会需求信息和慈善组织的供给信息。但现实不容乐观。例如,在残疾人群体的信息获取上,目前主要是通过办理二代残疾证这一途径。截至2016年底,全国残疾人人口基础数据库入库持证残疾人3219.4万人,占总人口的2.29%。b《2016年中国残疾人事业发展统计公报》,中国残疾人联合会官网:http://www.cdpf.org.cn/zcwj/zxwj/201703/t20170331_587445.shtml,2017年3月1日。2016年底中国人口总数是14.05亿,按照6.34%的比例推算,应有8908万残疾人,故持证残疾人仅占残疾人的35%左右。为什么差距那么大?据了解,有办证成本的因素,包括时间成本、交通成本和经济成本,有残疾人信息弱势和观念排斥的因素等,还有一点是肯定的,就是政府在弱势群体信息收集方面的努力并不足。另外,政府掌握的慈善组织信息非常有限是一个客观事实。如前所述,中国社会组织网上的信息更新很不及时,缺少真正意义上的第三方评估机构,政府的“年检”结果比较空泛,对公众的指导意义不大。比如,2015年民政部根据《社会团体登记管理条例》的规定对全国性社会团体实施年度检查,据报道,在其第二批全国性社会团体(共193家)中,年检率100%,其中180家合格,13家基本合格。由此可见,在以“政府提供资金—慈善组织提供服务”配置方式为主的II类市场中,资源配置是在“缺少信息”和“忽视信息”的情况下进行,下面以民政部2014—2016年购买社会组织服务的情况为例进行简要分析。

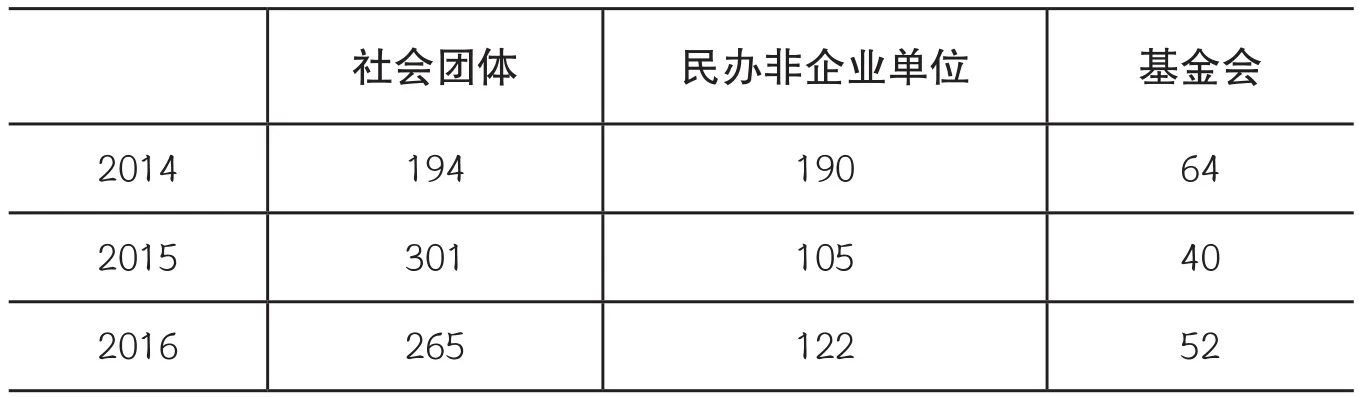

民政部自2013年以来每年拿出2亿资金购买社会保障服务。操作流程一般是年初公开发布购买服务的通知,全国各地社会组织申报后,由专家委员会对申报材料进行评审,于2月底由项目领导小组公布参与社会保障服务的立项名单。据统计,2014、2015、2016年分别立项448个、446、439个项目。围绕民政部购买社会组织服务的组织流程、立项名单等线索进行查阅,比如根据立项名单收集立项的社会组织的相关信息并加以汇总。不难发现,其资源配置过程中呈现出明显的供给导向和过程导向。

一是供给导向。首先表现在购买目录“形同虚设”,需求无法引导供给。三年的购买目录几乎雷同,实际上,也算不是一份严格的购买目录,而是所有社会保障需求的宏观概括,因为“购买目录”上未见需求细分、不分轻重缓急、没有数量分配。在“资金提供者”——政府没有提供有效的需求目录予以引导的情况下,购买内容则完全交由“服务供给者”决定。在选择“服务供给者”时,社会组织的整体实力、知名度以及与政府的关联度是主要影响因素,是否具备满足所申报项目中特定需求的能力则被忽略。从购买结果看,基层组织参与较少、以社会团体为主、有官方背景的高大上的社会组织更受青睐。笔者根据2016年民政部购买力度较大的B类(承接社会服务类)的立项情况,总结了“购买对象”的分配格局。虽然从项目个数来看,地方性社会组织获得75个项目,超过了全国性社会组织的40个,但从支持力度上看,全国性社会组织达到了4047万元,超过了地方性社会组织项目总额3638万元。而且大部分全国性社会组织都是运作成熟、资源充足、知名度高、具有公募资格的组织,如中华慈善总会、中国青少年发展基金会等。众所周知,相对于社会团体和民办非企业单位,基金会的资金资源要充足得多,民办非企业单位的资源困境甚于基金会。另外,社会团体大多是倡导性、资源动员型,在服务供给上的实力远逊于民办非企业单位,很多社会团体获得立项后不得不采取二次购买的方法完成既定的服务目标。但社会团体几年来一直是民政部购买服务的主要对象,具体见表2。其不仅违背服务供给的效率原则,效率原则意味着服务应尽可能由基层直接供给,减少中间环节;服务应尽可能基层供给,降低服务成本;还破坏了NGO的自然生态,加剧了I类市场的不平衡。

表2 2014—2016年不同类型的社会组织所获项目数量(单位:个)

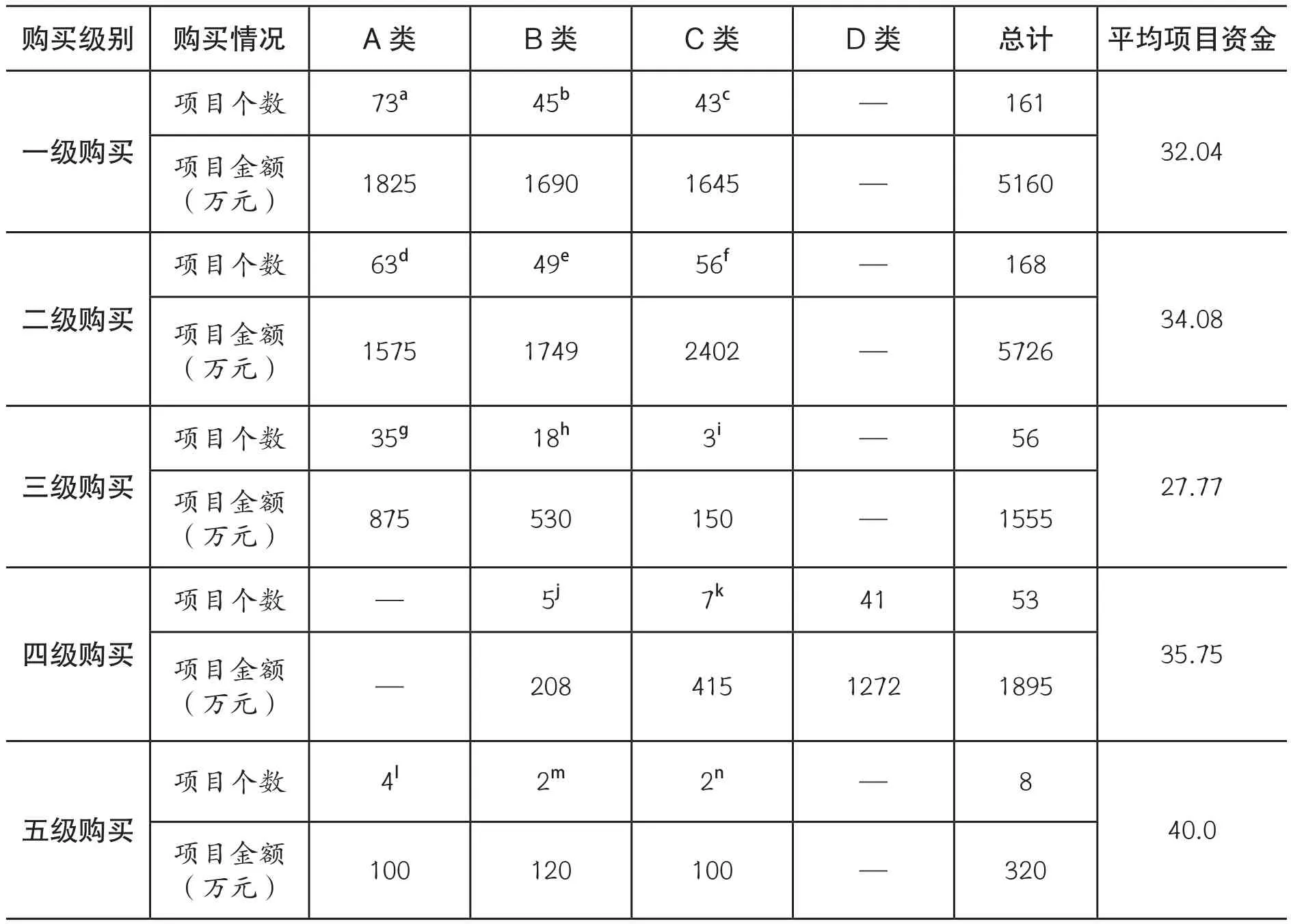

在供给导向与过程导向下,资源很难向弱者倾斜。2014—2016年民政部购买的社会保障服务项目可概括为五类:生存层面救助、保障水平提升、就业帮扶促进、支持社会组织和精神倡导与其它公益需求。根据社会保障需求的紧迫性,五类项目供给优先顺序如下:生存层面救助(一级购买)〉保障水平提升(二级购买)〉就业帮扶促进(三级购买)〉支持社会组织(四级购买)〉精神倡导与其它公益需求(五级购买)。可事实并非如此。根据2015年民政部购买社会组织服务项目的分配格局(如表3所示),“雪中送炭”型的一级购买共有161个项目,锦上添花型项目的二级购买共计168个项目;从资金总额度上看,一级购买也低于二级购买,分别为5160、5726万元;在项目平均资助力度上,一级购买项目只有32.04万元,排在倒数第二位。2014年、2016年的分布格局亦是如此。

表3 2015年民政部购买社会组织服务项目的分布情况

可见,民政部资助力度最大的是二级购买,最弱势的群体并没有得到优先救助。如果任由政府购买服务的伦理偏差继续下去,必然加剧和固化慈善市场的志愿失灵,严重影响社会的底线公平。

四、信息生态优化:慈善市场的运作轴心

由上可知,结构性失衡就是需求信息盲视下志愿失灵加剧和固化,慈善市场自我矫正功能弱化的结果。细思可见,不论是在慈善市场的初次分配过程中,还是在政府担当资源供给者的再分配过程中,主观层面的信息漠视都要比技术层面的信息缺位具有更大的“危害性”,信息缺位本身就是主观漠视的结果。理念优于制度,制度优于技术,故优化信息生态应始于信息意识的树立。

(一)树立信息意识:需求引导供给

只要重视资源配置结果,就一定会切实从慈善需求出发,可以说,结果导向是信息意识的起点,需求导向是信息意识的体现。树立信息意识,也就是树立并坚守结果导向与需求导向。

1.结果导向:以推进社会的公平正义为纲。散财效用观是催生现代专业慈善的内驱力,孜孜不倦地提升社会福利是崇尚散财效用观的现代慈善内在要求。在我国,现代慈善事业从属于社会保障体系,是对政府主导的制度化社会保障体系的重要补充。慈善是发源于内心的一种情感,既是全人类所共同拥有的道德情操,已成为不同文化、不同历史背景的族群间的共同语言,又是人类丰富而又复杂的内心世界。慈善事业是组织化的慈善活动,是通过理性引导和规约社会成员之间互惠行为,实现慈善活动的社会化整合和捐助效果的最大化。慈善市场发端于“感性”,致力于“理性”。慈善市场追求的是物质与精神的有机融合和良性循环。以助人为业的慈善市场无疑向社会传递着巨大的正能量,但它绝对不仅仅是理念、价值观交流平台和精神传播的道场,而是把精神融入到实实在在的物质转移过程,物质是爱心的载体,物质资源分配的效率高低影响着精神力量的传达力度。现代慈善价值观的传播广度和深度有赖于供给和需求的匹配度。慈善事业是“爱心”事业,其起点关乎情感、责任和道德,甚至社会规范;终点不仅关乎社会文明,也关乎分配层面的公平正义。公平正义是目的,高效散财是手段。美国现代基金会之父——钢铁大王卡耐基在《财富的福音》中就传达出这种思想:聚财和散财同样需要有高超的经营能力。并写道:“在神圣的慈善外衣下漫不经心地胡乱挥霍的百万富翁比一毛不拔的守财奴对社会的危害更大”。被犹太人视为智慧圣典的《塔木德》中也写道:赚钱不难,花钱不易。中国社科院美国研究所所长资中筠在《财富的归宿——美国现代公益基金会述评》中也指出:“怎么花钱是需要现代公益组织研究的一门大学问”。a资中筠:《财富的归宿:美国现代公益基金会的述评》,上海人民出版社,2006年,序言第4页。这不仅是对捐献者的重要提醒,更应该成为慈善组织的警世恒言。善款的分配需要科学的规划和精心的运营,以实现善款的效用最大化。散财效用观是通往公平正义的唯一正确路径。而信息对称无疑是散财效用观得以贯彻的基础和保障。

2.需求导向:“优先救助需求最紧迫的人”。突出供给者的德行和慷慨不是现代慈善的本意,以需求为本,从需求出发,给“无力者”提供切实的帮助才是现代慈善的本色。需求无限、资源有限,应该优先救助谁才是公正的呢?日内瓦国际公约中确立的人道七项原则之一的“公正”原则给出了明确的回答——人道运动不因国际、种族、宗教信仰、阶级和政治见解而有所歧视,仅根据需要,努力减轻人们的疾苦,优先救济困难最紧迫的人,即优先帮助最易受损群体。从这层意义上说,“弱者优先”即是公正。弱者优先不仅符合福利经济学的资源分配原理,与罗尔斯函数、纳什函数的要义一致,也与社会公平正义的内在要求相吻合。作为社会保障体系中最后一层安全网,解决国民生存危机是社会救助的首要任务;作为民间的社会救助系统,“雪中送炭”、解救人于危难之时显然不能概括现代慈善事业的全貌,但应该是慈善事业永恒不变的初心。在实践中,“需求最紧迫”的判断标准是什么呢?灾害经济学也指明了人道运动的特定路径:从高风险到低风险逐级推进,本源风险先于衍生风险。本源风险是指由事物自身原因产生的,在特定的时期内会引起事物损失的可能性。衍生风险是指母体事物派生出的,往往是由本源风险引发的引起事物损失的可能性,多不是致命性的。优先化解本源风险,这样就从源头上减少了衍生风险的发生。具体来说,生死存亡的风险是本源性风险,接下来的残障风险、疾病风险等具有双重性,残障风险和疾病风险都有可能衍生失业风险,进而造成贫困,“因残致贫”“因病致贫”的例子在实践中不胜枚举。当然,在不同的救助情境下,潜在需求者的特征不同,判断“最紧迫需求”的参照标准可能有所不同,但有些基本原则可以遵循:需求层次越低,越紧迫;需方越弱势,越紧迫;显性化的刚性需求比未来可能发生的需求紧迫等。

(二)认清信息本色:慈善信息悖论与特殊性

慈善市场本是为解决“信息不对称”而来,信息分布优势应该是现代慈善事业取代传统慈善的不二法宝。众所周知,传统的个体慈善依托的熟人社会、地缘、血缘社会已经在工业化和现代化的车轮下渐行渐远;城市化造就了“熟悉的陌生人”,信息不对称使得个体慈善举步维艰、纠纷不断,给以慈善组织为媒介、倡导陌生人伦理的现代慈善以巨大的发展空间。可见,传统慈善供需双方的信息不对称催生了现代慈善市场,避免信息不对称造成的资源配置低效是是现代慈善市场运行的内在机理。慈善市场的核心竞争力在于信息对称优势,但慈善市场自身也存在信息不对称,这是现代慈善市场的“信息悖论”。信息的困境如同人类的沟通困境,人与人渴望沟通而又不能彻底沟通。故慈善市场中的信息不对称具有绝对性。同时,信息不对称也具有相对性。横向比较一下,就发现慈善市场有发达和不发达之分,不同慈善市场的信息分布存在差别,这种差别直接导致了慈善市场发达程度的差别。信息不对称的相对性意味着在优化信息生态的努力必定会有“回报”。以美国为例,慈善组织的行业自我管理相当成功,慈善市场呈出“物质—精神—物质”的良性发展循环,与其对称的信息分布密不可分。

为了切实改善和优化慈善信息生态,还需要充分了解慈善信息的特殊性:一是越需要捐助的人的信息越难以获得。在信息网络高速发达的自媒体时代,在信息显性化方式愈加丰富的今天,慈善需求者的信息却呈现出愈来愈隐蔽化的特征:

一是慈善需求信息收集之“艰难”。弱势群体成为了大数据外的沉默群体,越弱势越沉默,最弱势的人往往不是向社会公开呼吁求助的人,而是那些连“求助”信号都发不出的人。这就意味着慈善需求信息的采集具有挑战性和需要较高的成本。

二是慈善组织信息公开之“不甘”。专业化、现代化的慈善市场中的慈善活动仍然是分散的“个体”运作,因此,有人认为慈善组织的行业内合作几乎是不可能的,因为他们在筹资上彼此竞争,想法说服捐赠人,他们解决某个社会问题的路径是最优的,比别的机构都好。a马克·克莱曼:《捐赠者的自我变革:催化式慈善》,《中国发展简报》2014年总第62卷。因此,慈善组织对于治理信息、财务信息、捐赠者、受助者等信息都具有强烈的垄断欲望。这些说法未免过于绝对和片面,但从侧面说明了要使个性化的慈善组织信息充分公开、为实现社会化的宏观目标而进行资源整合、合作互动是颇具难度和挑战性的。

三是慈善信息所涉内容之“繁杂”。可以说,浩如烟海,所涉内容之“广”远超其它领域。既然要实现一个潜在的统一的社会化目标,那么慈善市场的任何一个局部配置都构成另一局部资源配置的基础信息。需求信息与供给信息之间是彼此包含、相互转化的关系,需求是供给的前提和基础,需求信息是供给的背景信息,供给又会产生新的需求,又构成需求信息的背景信息。这对信息的动态性管理提出了极大的挑战。如何对浩如烟海的信息进行分级、分类,如何在多元、多维、多环节的资源配置关键点上对信息分布状态进行抽象和提炼,并按照对资源配置影响程度对信息实行分级管理都考验着市场调节者的智慧,比如一级信息公开的时效性和精确度要求要高于二级、三级信息;捐赠者信息的公开度应本着尊重捐赠者意愿和尊重公民隐私权的原则进行差别化、适度化处理。

(三)优化信息生态:制度护航 +政府领衔

在充斥着不正当竞争的慈善市场中,慈善组织必然会变得谨小慎微、固步自封,这又会加重慈善市场的失序,形成恶性循环。要想使个性化的慈善组织在社会目标上达成默契,就必须要有良好的信息环境,这样,慈善组织的“大局观”就会自然流露。毕竟慈善组织的“利己”最终是为了“利他”,慈善组织有着天然的合作意向和热情,合作也一直都是慈善组织的生存方式。如何才能优化信息生态?一方面要制定科学的信息统计、披露、分享制度,包括采集、传递、共享、运用、输出等。应最大限度地消除信息分布盲区和信息传递壁垒,能够使需方、供方、政府的信息充分、对称分布,并能充分、实时地传递供需交互的动态信息。静态地看,需要建立信息的采集机制、归集机制和共享机制、评估机制等;动态地看,资源对接的路径应该有利于信息的充分传递;从参与主体来看,需要政府领衔下多方的积极参与。另一方面,不论是信息的披露义务还是信息共享权利,所有的慈善组织都应一律平等。这样就能保证在I类慈善市场,慈善组织有较为公平的发展环境。

在II类慈善市场,政府购买慈善组织服务的过程就是收集和筛选弱势群体信息,并在海量的慈善组织信息中选择匹配的慈善组织和对服务全程的信息并及时判断和予以回应的过程。因此,在挖掘“沉默”信息上,政府责无旁贷,这是政府的资源优势决定的。当然,需求信息的传递并不完全是政府到慈善组织的单向流动,而应是政府主导下的多向流动,许多慈善组织长期驻扎在基层,通过社会调研获得的一手数据具有重要价值,也可反馈给政府。慈善组织应发挥基层优势,将动态更新的一手信息与政府部门共享,根据实地调研对政府保障的名单提出修补意见等。可见,在信息采集方面,政府、社会组织以及专门的信息采集机构可相互协作,本着优势互补的原则共担此任。另外,在慈善组织运作情况的评估上,不仅应有来自民政部门的评估报告,也应该有来自民间第三方的评估。

当然,随着信息生态的不断改善,还应进一步优化供需对接路径,如在II类市场中在“补供方(政府—慈善组织)”的基础上增加“补需方(政府—慈善需方)”的配置方式,慈善需方“用脚投票”,必然能提高慈善资源的配置效率,同时促进慈善组织间的良性竞争。

Abstract:With the emergence of modern philanthropy,supply and demand balance in the philanthropic market has become an instinctive pursuit of policy-makers.There exists a severe problem of structural disequilibrium in China' philanthropic market,i.e.,the small size ofthe donation,distorted morality,and imbalance among donors.This further endangers social equity,social identi fication of philanthropy,as well as social participation.Information asymmetry is both multi-layered and multi-dimensional.Generally speaking,there are two kinds of information asymmetry—subjective and technical.Moreover,the philanthropic market consists of two sub-markets,i.e.,the Type-I market dominated by social donation and Type-II market by government grants.Based on a close observation of the philanthropic market,we assert that the operation process could be described as "impulsive allocation under information asymmetry".It's more than urgent to optimize the information ecology of the philanthropic market in China.We propose several ways to mitigate the problem of information asymmetry,including the establishment of information "consciousness",better recognition of peculiarities of philanthropy,and the government-led construction of information institutions.

Key words:philanthropic market;resource allocation;structural disequilibrium;information asymmetry

(责任编辑:郭 林)

Information Asymmetry and Structural Disequilibrium in the Philanthropic Market

Yang Fangfang

(School of Public Affairs,Xiamen University,Xiamen 361005,China)

杨方方,厦门大学公共事务学院教授。主要研究方向:慈善与NGO。

福建省社会科学基金项目“政府购买服务与社会保障的公共性”(2014B215)。