浅议人教版语文教材中李清照作品的选择与教学

2017-11-01邓靖

邓 靖

浅议人教版语文教材中李清照作品的选择与教学

邓 靖

作为婉约派“词宗”,李清照在词坛备受重视,作品也一直深受人们的喜爱。人教版语文教材中选用了几首她南渡前后的作品,一方面是为树立婉约词的典范;另一方面是因其作品中含有丰富的情感内涵值得去挖掘。

语文教材;李清照;婉约词

李清照,自号易安居士,在两宋词的发展中是承前启后的著名女词人。她总是勇于表达自己最真实的情感,将青春、爱情和人生的喜怒哀乐毫不矫揉造作地在词作中呈现出来,自成一格,独树一帜。宋代的朱弁便在《风月堂诗话》中说:“(李清照)善属文,于诗尤工,晁无咎多对士大夫称之。”刘彦卫在《云麓漫抄》中也说她“有才思,文章落纸,人争传之。小词多脍炙人口,已版行于世。”[1]因此,李清照的词作成为中学语文教材必不可少的选择。本文拟从人教版《语文》教材李清照词作的选用过程入手,探究编选者意图与课程标准之间的关系,进而提出实现教学目标的可行途径与方法。

一、人教版教材中李清照作品的选用情况

自新千年以来,人教版语文教材对李清照词作的选用,经历了一个变化过程。

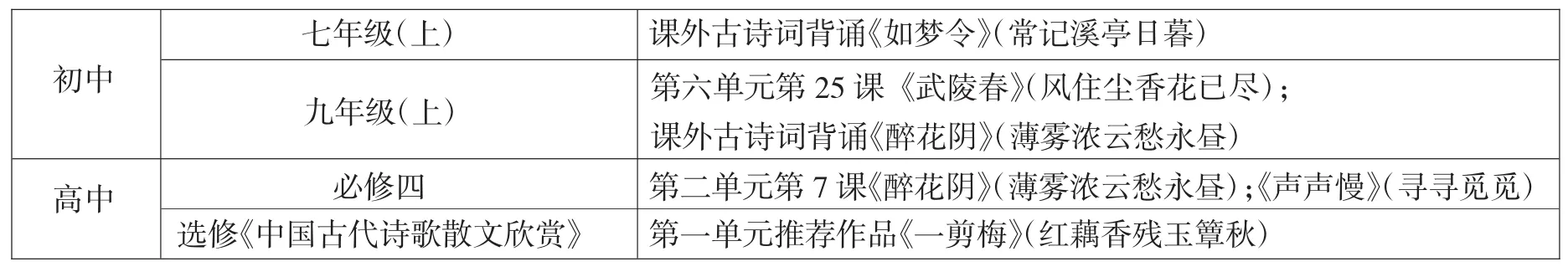

首先,人民教育教育出版社“经全国中小学教材审定委员会2002年初审通过”的初中语文教材(以下简称“初中教材”)和“经全国中小学教材审定委员会2004年初审通过”的高中语文教材(以下简称“高中教材”)中,李清照见下表:

七年级(上) 课外古诗词背诵《如梦令》(常记溪亭日暮)九年级(上) 第六单元第25课《武陵春》(风住尘香花已尽);课外古诗词背诵《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼)高中 必修四 第二单元第7课《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼);《声声慢》(寻寻觅觅)选修《中国古代诗歌散文欣赏》 第一单元推荐作品《一剪梅》(红藕香残玉簟秋)初中

初中教材中的《醉花阴》和必修四的一篇是重复选用,实际上中学语文教材中,李清照的作品只有五首。初中明确标注要求背诵的是《如梦令》和《醉花阴》,一般是要求学生自主学习,以能熟练背诵、默写为目的。初中语文教材中教师正课主讲的精读课文只有《武陵春》一篇;高中课本在必修四的宋词单元单独一课设置李清照的《醉花阴》和《声声慢》,但教材目录页上标明这两篇都是略读课文,而选修系列中的《一剪梅》,是放在第一单元的推荐作品模块里的。

显而易见,这是长期以来初中和高中语文课本的贯穿思路,即以李清照的词作为婉约词的典范。因此,在李清照作品的,前后也会有豪放派大家苏轼、辛弃疾的作品在列。九年级上册第六单元第25课《词五首》,选择的词人是:温庭筠、范仲淹、苏轼、李清照和辛弃疾;课外古诗词背诵篇目里李清照前后的也是苏轼和辛弃疾;高中必修四第二单元学习宋词,选的几位词人分别是:柳永、苏轼、辛弃疾和李清照。在单元导读页明确指出,选这几位大家的名作兼顾了豪放和婉约两种风格。

2011年,在《全日制义务教育语文课程标准》附录一“关于优秀诗文背诵推荐篇目的建议”里,1-6年级第57首是李清照诗的《夏日绝句》(生当作人杰);7-9年级第32首是李清照的《渔家傲》(天接云涛连晓雾)。细读两首作品,能够明显感觉其中的豪放派风格,气势磅礴、音调豪迈,是婉约派词宗李清照的另类作品。正如梁启超评价《渔家傲》所说:“此绝似苏辛派,不类《漱玉词》中语。”[2]这一改变表明了课程标准编写专家们的良苦用心:指导学生赏析文本,不仅要让他们理解作家创作的独特性,更应该认识作品的多样性和丰富性。

二、人教版教材中李清照作品的选用缘由

《全日制义务教育语文课程标准》(2011年版)第三部分“实施建议”的“教材编写建议”第三条提出“教材要注重继承与弘扬中华民族优秀文化和革命传统,有助于增强学生的民族自尊心和爱国主义感情”;第五条“教材选文要文质兼美,具有典范性,富有文化内涵和时代气息,题材、体裁、风格丰富多样,各种类别配置适当,难易适度,适合学生学习。”[3]

《普通高中语文课程标准(实验)》(2013年版)第三部分“实施建议”的“教材编写建议”第二条提出“教科书编写应以教育科学理论为指导,充分体现时代特点和现代意识,要重视继承和弘扬中华民族优秀文化,理解和尊重多元文化,要有助于学生增强民族自尊心和爱国情感,有助于树立正确的世界观、人生观和价值观”;第五条是“教科书选文要具有时代性和典范性,富有文化内涵,文质兼美、丰富多样、难易适度,能激发学生的学习兴趣,开阔学生的眼界”[4]。

尽管两个学习阶段的课程标准对教材编写建议的措辞不同,但都涵盖“民族自尊心、爱国主义情感、典范性、丰富多样”等关键词。事实上,对初、高中语文教材中李清照词的选用,就非常清晰地体现了上述意图。

首先,编者对宋词特别是李清照创作有整体性的把握,因此,教材注重以词作体现其南渡前后丰富的、不同的情感,及其各自的侧重点和独特的表达方式。国家的兴亡关乎人们的生存和生活,南渡让李清照的命运和情感都发生了变化。对于学生来说,读她的作品,既能够感知女性作家观察和体味生活的独特视角,又可以体会世事人生变化与文学创作的关系,同时深入理解李清照晚年作品中流露出对于国破家亡现状的忧思。这种选择昭示出宏观的思路和致力于文学教育的意图。

其二,这种选择体现了作者创作风格的变化和多样性的创作格局。在低年级学段,刚开始接触李清照的作品,教材选取的是学生相对熟悉的体裁——诗。当然《夏日绝句》也是李清照为数不多的诗中,名气最大的一首。到初中阶段再选择词来让学生学习。人教版初中教材中,李清照的几首婉约词虽颇具典型性,却容易让学生的眼界局限在婉约词中,认为某些词人就是和某类风格完全划等号的。在这点上,课程标准要求背诵的《渔家傲》则起到了很好的补充作用,引导学生了解词人的风格是可以有变化的,是多样化的。人为划分的豪放派和婉约派是相较于其所有作品中,占较大比例的一部分,在赏析词作的时候,不可受思维定式影响,形成绝对化的观点,要依据具体的词句来思考分析。由此可见“课程标准”在编选思路上的全面性。

最后,选择的作品体现了与作者创作分期的有机统一。李清照的创作以南渡为界限,分为前期和后期。李清照天资聪慧,勤奋好学,加上家庭环境对她的熏陶感染,所以能书善画,少女时期就颇负盛名。十八岁时便与二十一岁的太学生赵明诚结为夫妻,两人情投意合,经常猜书斗茶,花前月下,相从赋诗,共同研究金石之学。所以,她前期的作品有少女的天真烂漫和无限娇羞,有对生活的热爱和离别的伤感。后期整体的感情基调则是悲凉的,主要内容更多的是抒发飘零迁徙之苦、国破家亡之痛、思乡怀旧之情,尤为明显的风格和感情的变化体现在赵明诚去世后。我们姑且不论《夏日绝句》,人教版语文教材里选用的五首李清照作品,加上课程标准里推荐的另一首,六首作品恰好是前期三篇:《如梦令》《醉花阴》《一剪梅》;后期三篇:《渔家傲》《武陵春》《声声慢》。显然,编者是权衡了李清照作品的分期来编选课文的,因为,了解作品的分期,对于把握李清照诗词的情感内涵和艺术手法有非常重要的作用。

三、人教版教材中李清照作品的解读与教学

李清照的作品因具有清新隽爽的语言风格而被誉为“易安体”,对南宋乃至后世词的发展都产生了不可低估的影响。所以,教学的首要任务,应是让学生领会李清照诗词独一无二的特性与贡献。

从题材上看,李清照的词作大多取材于个人生活,这在人教版语文教材选用的诗词作品中显而易见。比如,南渡之前的三首词,《如梦令》反映了她早期生活的惬意。一次外出游玩,太阳已经落山,却被景色所迷而流连忘返,情急中划桨回家,又误入藕花深处,惊起了一群栖息的水鸟,一派少女闲情,写得情味盎然。《醉花阴》是唯一一篇初、高中教材里都涉及的,初中作为背诵篇目,高中是略读课文。课下注释明确提到这首词是作者早年的作品,此词基调沉闷悲伤,首句说“愁永昼”,整首词以“人比黄花瘦”收尾,表明思念已经让人茶不思饭不想了。愁绪缘自女词人丈夫外出为官,独自一人处在深闺,又恰逢重阳佳节,孤独凄凉之愁便更加浓郁。选修课本所选的《一剪梅》,也在课下注释中提到“这首词是作者写给丈夫赵明诚的,极言自己独居生活的寂寞和相思之苦”。如果单从写作时间来看,思念之情似乎和《醉花阴》并无多大不同,但仔细读词,发现《醉花阴》中的愁更多的是易安在说自己,而《一剪梅》说的是“一种相思,两种闲愁”,知道自己在思念丈夫的同时,对方也在想着自己,“锦书”“雁”和“月”都是作者在殷切盼望能有明城的信息传回,上一秒好不容易安慰自己不要再想,却在下一秒做什么事情都无精打采,“才下眉头,却上心头”心里总是在止不住的想念。三首词作情真意切,虽是一己情感,更为人性共有,感人至深。教学上应该突出这一方面,在儿女情思中体会人间至情。

教材选入的李清照南渡之后的三首词是《渔家傲》《声声慢》和《武陵春》。

《渔家傲》堪称豪放派作品,作者在梦境中与天帝对话为词,上下阕衔接自然,将梦幻与生活,历史与现实巧妙结合,表达了自己对现实的不满和对理想的不懈追求。下阕用典很多,尤其在初中选用,有利于学生回顾已学的古诗词,也为没有学过的古诗词提前打下基础。

《武陵春》一词,同样是为丈夫所写,却在“物是人非”的慨叹中,表达了阴阳相隔的绝望忧伤,没有了悦己者,便“日晚倦梳头”,难以言状的愁情忧绪之重,之深,化作词人以极其出彩的新颖的方式表述出来,“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,可谓千古绝唱,为李清照之后许多诗人词人化用。

《声声慢》是李清照南渡后晚年的作品,“这次第,怎一个愁字了得”,一“愁”三意:夫死孤居之悲、国破家亡之痛、飘零沦落之苦。梁启超说:“这首词是写一天从早到晚的真情实感。”词中传诵极广的名句“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,可以有很多解读角度和相应的意义,比如,诵读时气流不顺畅,暗示了内心的压抑,是婉约派之风;从描写角度看,“寻寻觅觅”是动作描写,“冷冷清清”是环境描写,“凄凄惨惨戚戚”则是心理描写,层次之多之细,写出了情感的绵密。其情思与国破家亡的现状相融合,增添了厚重的悲怆和忧郁。表达了独特的民族情结和爱国情感。

语文教材所选的诗词中,持有这种情感的多为男性,例如,与李清照齐名“济南二安”的幼安——辛弃疾。他是南宋的爱国词人,是豪放派的“词宗”,也曾是一名爱国将领。他的词带有明显的男性气概,工于用典。他的爱国情思在词中体现为想要北上抗金,收复失地,但南宋朝廷只派他任地方官。所以,幼安更多是直接抒发对徒然虚度时光的感慨以及壮志难酬的悲愤心情。李清照没法像辛弃疾一样上阵杀敌,《声声慢》中的爱国喟叹是含有女性细腻独特的体验,带有婉约意蕴的。如果对教材进行深入挖掘研究,将这两位词人的作品从某些角度进行比较阅读和启发,引导使学生明白,同样的情感,因为性别不同,阅历差异,生活变化等等因素,会呈现截然不同的表达方法和表达效果,这对学生深入了解易安词,理解作家的创作个性,以及文学情感表达的独特性,无疑是非常有好处的。

[1]温绍堃,钱光培.李清照名篇赏析[M].北京:北京十月文艺出版社,1987.

[2]陈祖美.李清照作品赏析集[M].成都:巴蜀书社,1996.

[3]中华人民共和国教育部.全日制义务教育语文课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

[4]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(实验)[S].北京:北京师范大学出版社,2013.

[5]赵娜.高中语文婉约词教学研究[D].辽宁:辽宁师范大学,2015.

[6]徐红芬.一般黄花别样情——《醉花阴》和《声声慢》比较阅读[J].语文教学通讯,2016(6).

[7]罗璇.由李清照的《声声慢》谈经典作品的再体会[J].文史,2010(3).

G632

A

1671-6531(2017)09-0067-03

邓靖/淮北师范大学文学院在读硕士(安徽淮北235000)。

责任编辑:郭一鹤