基于Tobit模型的文化教育消费影响因素研究*

——以南昌市城乡居民调查为例

2017-11-01徐新宇

黄 容,徐新宇,林 聪

学术交流与探讨

基于Tobit模型的文化教育消费影响因素研究*

——以南昌市城乡居民调查为例

黄 容,徐新宇,林 聪

文化消费包括文化娱乐消费和文化教育消费,文化教育消费是其中非常重要的部分,对于提高居民总体消费水平、促进经济增长具有重要的意义。本文利用Tobit模型,结合南昌市城乡居民文化教育消费问卷调查的相关数据,实证得出:收入、教育供给、示范效应、社会保障等是影响文化教育消费重要因素的结论,并提出增加城乡居民家庭总收入、完善教育供给、发挥示范效应的作用、完善社会保障等政策建议。

文化教育消费;Tobit模型;教育供给;社会保障

舒尔茨(1984)[1]指出,教育作为人力资本投资的主要形式是在消费领域进行的,“好多我们称之为消费的东西,就是对人力资本的投资”。教育是一个民族最根本的事业,当代世界,竞争异常激烈,而在竞争中取胜的关键,就是发展文化教育(尹世杰,2007)[2]。文化教育消费是指居民对文化教育服务的消费,包括接受学校教育、成人教育、岗位培训等各种形式的教育,也包括参与各种健康有益的文化生活、学习活动(尹世杰,2007)。相比于其他消费类型,文化教育消费的最大特点是具有显著的增值性,它本身是一个蕴含知识增长、创新和升华的过程。就劳动者本身而言,通过文化教育消费能提高自身的素质,也提高了自身劳动力的价值。21世纪是知识经济的时代,为了迎接知识经济的挑战,要求每个劳动者不仅接受起码的学校教育,而且必须不断接受继续教育,或者通过各种文化活动、学术研究活动完善自己的知识结构。

在“十三五”期间,文化教育消费增长应与经济发展实现良好协调。文化教育消费属于发展型支出,随着人们收入水平的增加,若这部分占消费总支出的比例能够实现持续上升,对于扩大内需、实现经济持续增长具有重要意义。与传统的食品消费、衣着消费、娱乐消费等不同,文化教育消费有利于改善人们的精神风貌,形成更高的人力资本水平,提升人们的创新能力,进而提高生产能力,实现经济良性发展。因此,在当前的经济环境下,扩大居民文化教育消费具有重要意义。

一、文献综述

关于文化教育消费,学者们主要从三个方面进行研究。第一,对文化教育消费进行理论上的界定和探讨。如田芯、董震(2012)[3]针对我国教育消费的社会认同现状,从社会的心理文化角度挖掘其影响因素,强调居民教育消费的心理行为对我国经济文化发展与社会和谐的重要作用,进而对教育消费的合理性、适度性发展趋势予以评价。第二,文化教育消费的实证分析。杭爱民(2003)[4]利用上海教育消费的相关数据实证分析了上海居民教育消费的影响因素,提出除经济发展和居民收入水平提高以外,还有高校扩招、民办学校的发展、教育收费制度的改革以及居民教育消费的价值取向等等。邢海晶(2011)[5]通过ELES模型对我国城乡的教育消费进行对比分析,认为城乡收入差距较大、城乡教育投入失衡是文化教育消费产生差距的主要原因。第三,其他角度的研究,童玉贤(2000)[6]研究了文化教育消费与反贫困之间的关系,认为提高文化教育消费是脱贫的根本措施;徐国兴(2004)[7]认为,过高的高等教育学费已经对部分低收入家庭学生的大学升学即高等教育机会均等产生负面影响。

综观已有研究,对文化消费的研究成果比较多,而专门研究教育消费的文献较少,且多是理论研究,这可能有两个原因:一是教育本身具有双重属性,既具有消费的属性,又具有投资的属性,与一般的文化消费在消费目的、消费特点等方面有差异;二是缺乏教育消费的数据,《中国统计年鉴》将教育消费的数据合并在文化教育娱乐支出中,这导致教育消费的实证研究文献凤毛麟角,一些学者也进行了区域性的实证调查与分析,但无论是从理论层面还是实践的角度,缺乏对教育消费影响因素的深层次研究。本文利用江西省城乡居民文化教育消费调查问卷相关数据,实证分析文化教育消费的影响因素,在此基础上提出扩大居民文化教育消费的政策建议。

二、数据来源及说明

(一)数据来源

数据主要源于项目组对南昌市城乡居民文化教育消费情况的调查,调查问卷借鉴国家统计局“中国城镇居民经济状况与心态调查”问卷的部分内容,并加入与本研究内容相关的特定选项,构成本文最终使用的问卷。调查问卷具体包括3个方面27个问题,涵盖了被调查者家庭成员的人口学特征、家庭财务情况、家庭消费支出情况,其中特别强调家庭文化教育消费情况的调查。项目组于2016年1-2月寒假期间对东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、南昌县、湾里区、新建区等地的城镇与农村居民进行文化教育消费调研,采用随机抽样的方法,发放问卷1400份。其中男性受访对象为812人,女性为588人,剔除掉填写不规则和漏项、错填等无效问卷,实际有效问卷1027份。

(二)样本数据说明

样本中,受访对象为户主的占34.2%,受教育程度农村居民以初中文化水平居多,城镇居民以大学本专科居多,占41%;受访家庭过去年收入农村主要集中在20000-50000元,城镇主要集中在100000-400000元。为了衡量教育供给对家庭文化教育消费的影响,本研究将教育的便利程度作为虚拟变量来衡量,并由受访者主观判断,认为不方便=0,一般方便=1,非常方便=2。为了检验示范效应对居民文化教育消费的影响,问卷选项中,会跟随周围的亲戚朋友消费某一类教育产品或者服务=1,不会=0。参加社保情况可以反映出居民在突发情况下的应对能力,也反映出其在经济上安全程度。为了方便分析,我们将户主参加养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、农村养老保险等社会保险的居民赋值为1,户主没有参加社保的赋值为0。(见表1)

表1 变量的定义

表2 变量的描述性统计

三、实证分析

(一)模型设定

Tobit回归模型其概念最早是由诺贝尔经济学奖获得者James Tobin(1958)提出,人们为了纪念Tobin对这类模型的贡献,把被解释变量取值有限制、存在选择行为的这类模型称之为Tobit模型。这类模型实际上包含两种方程,一种是反映选择问题的离散数据模型;一种是受限制的连续变量模型。Tobit模型不同于离散选择模型和一般的连续变量选择模型,它的特点在于因变量是受限变量,模型实际上由两类方程组成,主要研究在某些选择行为下连续变量如何变化的问题。

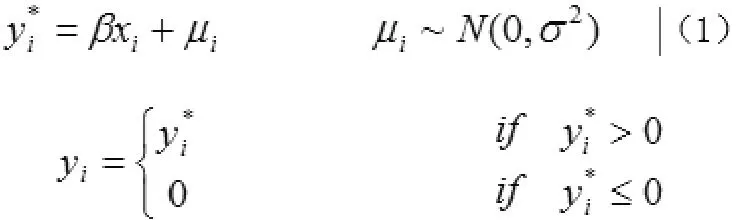

从表2可以看出,居民的文化教育消费支出最小值为0,即在过去一年有些家庭没有进行文化教育消费。这种情况下,用OLS法估计模型是有偏误的。Tobit模型很好地解决了这一问题。Tobit模型表述如下:

Tobit模型变量的概率分布如下:

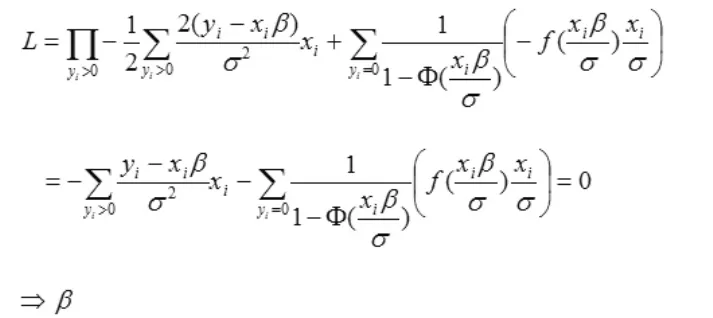

Tobit模型的最大似然估计为:

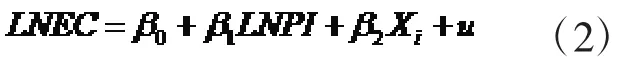

本文结合已有文献的研究,将模型设定如下:

我们认为收入是影响消费的主要因素,因此,把除了收入之外的影响因素放入控制变量中,模型(2)中LNEC表示文化教育消费的对数,表示家庭总收入的对数,LNPI表示控制变量,具体包括性别(G)、年龄(A)、家庭规模(FS)、金融资产的对数(LNFA)、户主受教育程度(EL)、便利程度(CD)、示范效应(DE)、社会保障(SS)等。

(二)模型的估计

Tobit模型的估计一般用极大似然方法(ML),使用SPSS16.0对模型进行估计。(见表3)

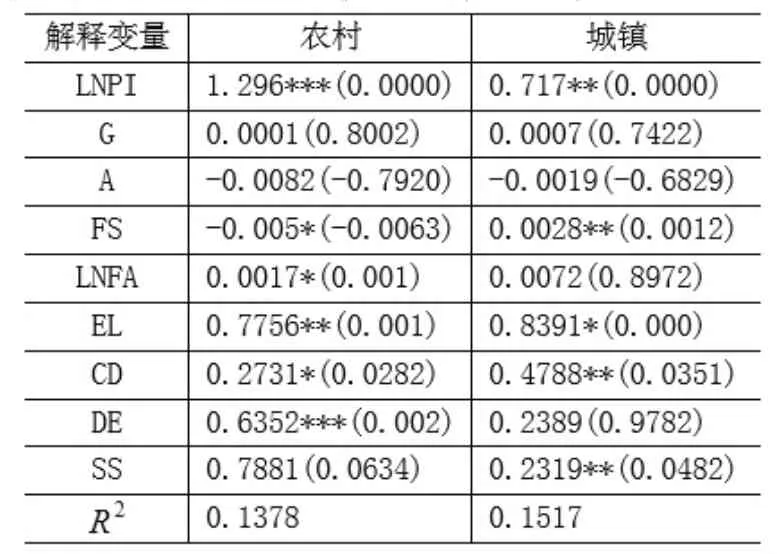

表3 文化教育消费的Tobit估计被解释变量:文化教育消费的对数(LNEC)

(三)模型结果分析

第一,家庭总收入对文化教育消费有显著影响。从表3可以看出,农村家庭总收入增加1%,文化教育消费增加1.296%,且在1%水平上显著;城镇家庭总收入增加1%,文化教育消费增加0.717%,且在5%水平上显著。农村居民文化教育消费的收入弹性大于1,富有弹性,这说明农村居民还处于生存型阶段。城镇居民文化教育消费的收入弹性小于1,属于缺乏弹性,说明城镇居民处于发展型阶段,文化教育消费已经成为所有支出中非常重要的部分。此外,还反映出文化教育消费需求的城乡差距比较大。

第二,家庭特征影响文化教育消费。户主受教育年限增加1年,农村居民文化教育消费增加0.7756%,城镇居民文化教育消费增加0.8391%,且都比较显著,这是因为户主受教育程度越高,越能认识到文化教育的重要性,一方面自己对文化教育消费需求增加;另一方面带动家庭其他成员进行文化教育消费。农村家庭人口数增加1人,文化教育消费减少0.005%,城镇家庭人口数增加1人,文化教育消费增加0.0028%,这可能是因为农村家庭总收入普遍偏低,家里不能同时负担两个及以上人员的文化教育支出;城镇家庭人口越多,家里的教育支出会越多。另外,受访者的性别对文化教育消费几乎不产生影响;受访者的年龄越大,家庭文化教育支出越少,但不显著。

第三,家庭金融资产影响文化教育消费。在调查问卷中,金融资产包括现金、银行存款、股票、债券、应收账款等,从表3可以看出,农村家庭金融资产增加1%,文化教育消费增加0.0017%,比较显著;城镇家庭金融资产增加1%,文化教育消费增加0.0072%,但不显著。城镇居民更倾向于拥有实物资产,比如买房,因此金融资产的增加不能显著增加其文化教育消费。农村居民更偏好存钱,在满足基本的住房需求后,多余的收入存在银行,因此,金融资产越多,农村居民的文化教育消费会显著增加。

第四,教育供给影响文化教育消费。我们用受访者对于文化教育产品及服务便利程度的主观感受来衡量教育供给,实证结果显示,无论是农村还是城镇,教育条件越便利,越有利于促进文化教育消费。

第五,示范效应影响文化教育消费。从实证结果看,农村居民更容易受示范效应的影响,更容易模仿别人的文化教育消费的方式、数量等,城镇居民也受示范效应的影响,但不明显。随着城镇化进程加快,进城务工的农村居民模仿城市居民的文化教育消费方式,当他们返回农村时,会把这种文化教育消费模式带回农村,农村留守居民也会模仿这一部分流动居民的消费方式,从而示范效应对农村居民文化教育消费的影响更大。

第六,社会保障影响文化教育消费。社会保障能够促进城乡居民文化教育消费,农村家庭户主参加保险,文化教育消费增加0.7881%,但不显著;城镇家庭户主参加保险,文化教育消费增加0.2319%,比较显著。目前新农合基本实现农村全覆盖,在样本中,受访家庭的户主参加了保险的比例达到98%,基本都是参加的新农合,由于保险额度低,农村居民对于未来预期不乐观,因此,参加保险并不能显著提高农村居民的文化教育消费水平。受访样本中,城镇居民除了基本的养老保险外,大多数还有商业保险,因此,户主参加保险对家庭整个的文化教育消费水平有显著的促进作用。

五、政策建议

第一,提高城乡居民家庭总收入。文化教育消费需求的提高以居民收入的持续增长为前提。农业发展面临着自然和市场的风险,农业经营的组织化、集约化、自动化程度不高,都限制了农民收入的增加。解决这些问题的关键是在保证粮食产量适度增长的前提下,以市场为导向,以提高经济效益为中心,不断调整和优化农业结构,鼓励农民因地制宜发展特色农业和农业服务业,要大力推进农业产业化经营,实现农业集约化发展,提高农民的经营性收入。此外,也要提高农民的转移性收入,比如利用积极的财政政策将资金用于粮种补贴和农机具购置补贴,增加对农民收入的直接支持和补贴等。同时,在推动城镇化的过程中,应该适当调整农村土地管理制度,允许农村集体的农田、山林、水塘以及个人的宅基地使用权进入二级市场,开展经营租赁,提高农村居民财产性收入。而城镇居民要想提高收入,一是要抓住产业结构调整的机会,适当开展职业培训,引导劳动者向新兴产业和地区支柱产业就业,既能减少产业调整带来的阵痛,又能增加城市劳动者的长期劳动收入。二是支持鼓励有条件的城镇居民开展创新创业,调整科技转换机制,放开技术作为基本资源进入市场流动的限制,增加城镇居民的资产性收入。三是要调整个人所得税政策,以家庭为单位征收,允许基本的生活支出在税前扣除,减少居民的生活成本。目前我国城乡差距较大,直接导致城乡文化教育消费的差异,应大力发展城镇化,引导人口向城市集中,大力发展现代服务业;同时,要注意产业间和产业内的结构调整,实现农业和其他产业之间产出的相对平衡,最终实现农村和城镇居民收入的相对公平。

第二,完善教育供给。提供适销对路的文化产品和文化服务,文化产品和文化服务应该与文化教育消费需求相适应,“以产创需、以创引需、以新导需、以产谋销”。要结合城乡二元结构差异特征,提供区域特色的文化产品和服务。城镇地区提供了多样化的文化产品和较为完善的公共文化服务。当前城镇居民文化教育消费的主要矛盾体现在供需结构性不平衡,基础文化教育消费虽基本得到满足,但是发展性和提高性的文化教育消费供给缺乏,造成城镇居民进一步消费的动力不足。应该允许社会资本进入文化教育消费市场,提供丰富的发展性和提高性文化教育产品,既能满足居民的精神需要,又能提高居民的生活生产技能,进而提高收入。反观农村地区,相对来说公共文化服务设施薄弱,文化教育产品和服务较少。政府应该从政策、投资等方面加大支持力度,以农村中小学教育及周边消费为基础,以发展特色成熟的农技培训、涉农法规的政策培训、农业生产的经营培训、乡土带头人才的培养和流动,以及留守文化的帮扶为重点,通过广播电视服务网络、数字文化服务、流动跟踪服务等形式,集中实施一批文化扶持项目,在提高农民增收技能、提升农村农业发展水平的同时,提高居民的文化教育消费。

第三,发挥示范效应的作用。示范效应主要表现在两个方面:一是城镇居民对进城工作的农村居民的示范;二是城镇回乡人口对农村留守人口的示范。居民的传统消费习惯既受收入水平的影响,也与历史形成的传统思维有着密切的关系。新市民进城后要给予正确的消费引导,让其理性但又敢于体验新的消费形式。这既可以提高居民的生活水准,又能突出消费在经济社会中所处的地位和作用,并在这一过程中要不断发挥原城市居民的对新市民消费的示范效应。

第四,完善社会保障制度。一是要完善医疗体制改革,提高居民大病医疗的救助力度。随着生活环境的变化,重大疾病高发,城乡居民因病致贫、因病返贫时有发生,加之长期以来医疗支出居高不下,使得医疗支出对居民其他支出的挤出效应明显。要完善医疗体制改革,提高大病保障,满足居民健康发展和消费的基本需求。二是要多方面扶持城乡贫困家庭。城乡贫困家庭致贫原因各不相同,对于因病、因伤、因灾和暂时性生活困难应该及时救济,对于长期贫困家庭应该提供技能培训,帮助实现更好就业,当贫困家庭基本生活有了保障之后,文化教育消费自然会增加。三是优化城镇住房保障体系和农村住房改造。我国城镇保障性住房体系完善,但是保障性住房的结构性矛盾突出,各级政府要切实以保障民生为基础,做好保障性住房工作。随着农村居民的相对集中居住,农村住房改造也在悄然铺开,在此过程中应该采取灵活多样的方式方法,保障迁建改造住户的基本权利和财产。

[1]西奥多·W·舒尔茨.人力资本投资[A].现代国外经济学论文选(第八辑)[C].北京:商务印书馆,1984:121.

[2]尹世杰.消费经济学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2007(3).

[3]田芯,董震.论我国教育消费的社会认同[J].东北大学学报(社会科学版),2012(6):538-543.

[4]杭爱民.上海居民教育消费增长因素与效应的实证分析[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版,2003(5):14-19.

[5]邢海晶.二元结构下城乡教育消费差距分析与对策[J].华南农业大学学报(社会科学版),2011(3):105-110.

[6]童玉贤.文化教育消费与反贫困[J].消费经济,2000(5):54-56.

[7]徐国兴.高等教育学费和机会均等[J].教育与经济,2004(4):6-11.

[8]JamesTobin.Estmationofrelationshipsforlimitrdde pendentvariables[J].Econometrica,1958(1):24-36.

F047.3

A

1671-6531(2017)09-0003-05

*南昌工程学院2015年大学生科研训练计划项目“城乡居民文化教育消费的影响因素研究——基于南昌市城乡居民调查数据”

黄容/南昌工程学院经济贸易学院副教授,博士(江西南昌330099);徐新宇,林聪/南昌工程学院学生(江西南昌330099)。