拉封丹故乡的中国文艺缘

2017-10-31高冀

高冀

在巴黎期间,很想去附近的蒂埃里堡(Ch?teau-Thierry,又译沙多—吉里)走走。小镇距巴黎约一小时车程,是写过《寓言诗》(Fables)的拉封丹(Jean de La Fontaine,1621-1695)的家乡。恰逢法国拉封丹之友会组织到蒂埃里堡参访,于是我报名参加。那一天的行程很满。看过拉封丹故居和博物馆后,几位专家作了有关拉封丹作品的学术讲座,晚间还有音乐会,直到深夜才返回巴黎。拉封丹之友会是一个民间组织,成员中有研究拉封丹作品及十七世纪法国文学的专家,有年轻学生,更多的则是从事各种职业的拉封丹作品业余爱好者。令我印象深刻的还有一位老先生,自称是拉封丹家族的后人,兴致勃勃地拿出族谱向与会者展示。

蒂埃里堡可以说处处都有拉封丹的痕迹。除了拉封丹故居和博物馆,镇中心立有拉封丹的石像,主要街道两侧还有许多带插图的标牌,写有拉封丹最脍炙人口的一些寓言。有的街心公园还立着不同的小雕塑,以“龟兔赛跑”等为主题。此外,还有一年一度的拉封丹节,照例会举办各类丰富多样的文艺活动。显然,拉封丹已成为蒂埃里堡的骄傲,小镇也以“寓言之城”(Cité à fables)作为自己的名片。

我起初只是为了拉封丹而去的蒂埃里堡,但在探访中却发现,这个小镇与中国的文学和艺术还有些奇妙的緣分。

笔名“巴金”的诞生地

之前曾隐约听说巴金曾在这个小镇短暂地住过。我趁着学术讲座的间隙悄悄溜出会场,想看看有没有巴金当年的遗迹。我决定从小镇的公共图书馆找起。图书馆员听到“巴金”的发音,显得非常熟悉,“是巴金吗?”随即她将我引到一个书架前,上面摆放着《灭亡》《家》《寒夜》《憩园》等作品的法文版。我表示感谢,又问她当地有没有遗迹。她让我去问当地的历史协会。小镇很小,到哪里都很近,历史协会就在附近。到了历史协会,几位老先生正在屋里聊天。我说明来意,提到“巴金”时,他们同样是一副很熟悉的样子,“哦,巴金啊”。其中一位老先生立刻说,在拉辛中学有一块纪念牌,给我大致描述了方向。还有一位在书架上翻了半天,拿来一本《随想录》的法文节译本,问我是否有用。他们还告诉我,历史协会每个人都有专攻题目,可惜研究巴金的托尼·勒让德尔(Tony Legendre)先生今天不在,建议我跟他电话联系。我拨通了电话,勒让德尔先生说,他今天恰好有事,有机会到巴黎时再约我见面。

蒂埃里堡并不大,按照历史协会的人指引的方向,我很快就找到了拉辛中学。这所中学在巴金读书时叫拉封丹中学,门口有二○○九年设立的中法双语纪念牌,还附有巴金在学校寝室看书时的照片。二○○九年,蒂埃里堡曾举办“巴金年”,组织了一系列介绍巴金和中国文化的活动。拉封丹博物馆还编了一本题为《巴金,拉封丹故乡的一位人民作家》(Ba Jin, un écrivain du peuple au pays de Jean de La Fontaine)的论文集,收入许多珍贵资料和图片。

我回到巴黎后,过了大约两周的时间,勒让德尔先生果真主动和我联系,并约我在拉丁区的一家咖啡馆见面。下午三点,他准时出现,还夹着一个公文包。他拿出厚厚的一叠资料,一张一张地给我讲,最后都送给了我。其中有些资料是他来巴黎之前特意复印的。

虽然是第一次见面,但我们很快就像老朋友一样相谈甚欢,不知不觉谈了两个小时。勒让德尔老先生今年七十八岁了,退休前是中学英文老师。他对巴金的关注始于二十多年前的一个契机。当时,市政府有计划要拆除拉辛中学的老楼。为了保护这些建筑,说服政府放弃这个计划,他就多方搜集资料,准备写一本书,详述中学三百五十年来的历史。在这期间他偶然发现这个学校的一位校友,后来成为了中国的大作家,十分感兴趣,于是提笔给巴金写了一封信。巴金在回信中概述了他在蒂埃里堡的生活:

我一九二七年二月十九日到巴黎,住在Blanville五号一家公寓里,三月迁到Tournefort二号。七月中友人吴克刚介绍我认识詹剑峰,当时詹在沙多—吉里拉封丹中学学习法文,我就同詹一起到那里去,见到校长赖威格,他让我住在饭厅楼上的单人宿舍里(詹住在我的隔壁)。

我在拉封丹中学过了两个暑假,一九二八年八月离开了沙城去巴黎(詹同行,他以后就住在巴黎)。十月中旬我又拿着身份证去沙城警察局签字,为了到巴黎中国公使馆办回国签证的手续。这次并未停留。

我在沙城共住了一年零两个月。在法文班上听课,还跟木东先生学过德文,同他较熟。在这里写完了小说《灭亡》,抄录在五本硬面练习簿上寄回上海。

关于沙城,我一九七九年发表过一篇短文,讲得较详细。

巴金 一九九一年五月十一日

有关巴金的介绍,还有这封信的影印本,也都一并收入了这本勒让德尔先生为保护建筑而写的书中。他的努力有了成果。后来,拉辛中学的几座老楼,包括巴金当年住过的宿舍楼,被列入历史建筑,得以永久保持原貌。这封信末尾提到的短文就是收入《随想录》的《沙多—吉里》一文,写的是一九七九年访问法国期间重访蒂埃里堡的经过。开头是这样的:

在法国我比较熟悉的地方是沙多—吉里,我住得最久的地方也是沙多—吉里,一年零一两个月。五十年来我做过不少沙多—吉里的梦,在事繁心乱的时候,我常常想起在那个小小古城里度过的十分宁静的日子。我的第一部小说是在这里写成的,是从这里的邮局寄出去的。我头上的第一根白发也是在这里发现的,是由这里的理发师给我拔下来的。(《沙多—吉里》,载《巴金全集》第十六卷,人民文学出版社1991)endprint

这是离开蒂埃里堡五十年后巴金首次故地重游。从字里行间透出的深挚情感可以看出,在蒂埃里堡的生活是巴金格外珍惜和留恋的一段岁月。巴金在文中还回忆起几十年前学校的看门人古然(Cousin)夫人和她做花匠的丈夫,对他们的友好情谊一直铭记于心。“在我的脑子里许多熟人的面貌都早已模糊了。只有古然夫妇的慈祥的面颜长留在我的记忆中。”当年巴金在离开法国后,还以蒂埃里堡的生活为题材写过几个短篇,包括《洛伯尔先生》《狮子》《老年》和《墓园》等。其中的《墓园》发表于一九三一年,最初题为《管墓园的老人》,里面的“古城”实际上就是蒂埃里堡,“墓园”也即是蒂埃里堡的公墓。

蒂埃里堡是巴金文学之路的起点,也是“巴金”这个笔名的诞生地。年轻的李尧棠在写完《灭亡》后,想署一个笔名。那时,他认识的一位中国同学巴恩波自杀身亡。尽管彼此并不熟,在异乡听到这一消息却令他十分痛苦。勒让德尔先生看过不少相关的研究,着重跟我强调,“金”源自李尧棠正在翻译的俄国无政府主义代表人物克鲁泡特金(Pyotr Alexeyevich Kropotkin)的著作,但“巴”是巴金为了纪念客死他乡的巴恩波同学,而并非很多人认为的是另一位俄国无政府主义者巴枯宁(Mikhail Aleksandrovich Bakunin)。这一点巴金自己在一九五八年的《谈〈灭亡〉》一文中也写到过。老先生并不会中文,却字正腔圆地对我重复“巴恩波”这三个音,看来是下了功夫记的。

在《沙多—吉里》一文中,巴金这样描述了他重访校园的感受:

我手边还有一张五十一年前的旧照;我的书桌上有成堆的书。我在房门外立了片刻,仿佛又回到那些宁静的日子。我看见自己坐在书桌前埋着头在练习簿上写字,或者放下笔站起来同朋友闲谈。我又走下楼,走到后院,到枝叶繁茂的苦栗树下,过去我起得早,喜欢在这里散步,常常看见那个在厨房劳动的胖姑娘从校长办公室里推开百叶窗,伸出头来微笑。

……

学校有大的变化,而我不用介绍和解释,便了解一切。我觉得对这里我仍然熟悉。一棵苦栗树,两扇百叶窗,都是我的老朋友。

在当年的景物中,这棵“苦栗树”大约是巴金特别眷恋的,以至于五十年后仍然专门提及。勒让德尔先生同我分享了一个有趣的细节。一九七九年访法期间,巴金全程都借助翻译。只有在蒂埃里堡拉封丹中学,当他透过以前寝室的窗户看到这棵苦栗树时,情不自禁地低声说了一句法文:“merde, le marronier!”“merde”是法文俚语,用在這里是表示惊讶。或可译为,“呵,栗树么!”这话恰巧被身旁负责接待的法国人听到了,后来转述给勒让德尔先生。此时的巴金,经历过了无数风风雨雨和巨大的磨难煎熬,能够重回青春时代的校园,内心应是百感交集。这时,看到学生时代的“老朋友”苦栗树半个世纪后依然挺立,巴金受到触动,脱口说出了年轻时学过的法文。

这些年来,勒让德尔先生一直致力于宣传巴金,也带一些中国客人参观过拉封丹中学和古然夫妇的墓。他告诉我,他曾多次建议蒂埃里堡旅游局增加一些关于巴金的介绍,以纪念这段历史,也吸引中国游客。时光荏苒,岁月如梭。时隔九十年,小镇仍然有人怀念巴金、关注巴金,这或许是对巴金与蒂埃里堡这段特殊缘分的最好的延续了。

谁是Lao先生

在找寻巴金遗迹的过程中,当地人说到巴金,总会提到另一位中国人,一位姓Lao的先生。历史协会的一位老先生还给我写下全名“Lao Chin Hua”,说此人在小镇很有名,几乎人人都知道他。在蒂埃里堡的一条街道上我也看到过一个牌子,上面特意标明这是Lao Chin Hua去世前曾住过的地方。

这一切引起了我的强烈兴趣。为什么小镇上的人都在谈他?这位Lao先生到底是什么人,又是怎样到达蒂埃里堡的呢?

勒让德尔先生给我的一叠材料中,也有关于这位Lao先生的内容。有一份一九八五年七月十二日法国埃纳省地方报纸的报道,还有一份由Lao Chin Hua曾经的邻居弗雷德里克·帕尼耶(Frédéric Pannier)写的,有关Lao先生的简要生平介绍,附有很多珍贵图片。读着这些材料,Lao先生的形象在我脑海中逐渐清晰起来。

从证件上的汉字看,Lao Chin Hua的汉字是“刘振华”,籍贯是福建厦门的禾山镇。家里开了一家很大的家具厂,但年幼便失去双亲,由叔叔抚养。据材料上的说法,他的这位叔叔是福建当地的文化人,曾在培养高官的“école impériale”(“帝国学院”,可能指国子监)学习,朋友中有一位法国人克洛代尔(Paul Claudel,1868-1955)。克洛代尔是外交官,也是著名的剧作家和诗人。他一八九六年初次到访福州,而后又于一八九九年至一九○五年期间,作为法国领事常驻福州。克洛代尔的散文诗集《认识东方》(Connaissance de lEst)有相当篇幅即在福州写就,而带有自传性质的剧作《正午的分界》(Partage de Midi)则取材于他自己在福州与有夫之妇的恋情。刘振华的叔叔结识克洛代尔或许就是在这一时期。

在叔叔的支持下,年仅十九岁的刘振华于一九二七年到菲律宾马尼拉上学。一年后,可能是在克洛代尔与叔叔的建议、鼓励下,刘振华在菲律宾办理签证,赴法求学。后来,由于法文不过关,刘振华在学业上非常吃力,只得放弃。但与此同时,他也在巴黎的美术学院听课,初步学习了绘画和雕塑,为以后的艺术创作打下了基础。一九二九年秋,即巴金离开一年后,刘振华在蒂埃里堡拉封丹中学入学,补习法文。这很可能还是因为克洛代尔的关照。毕竟,蒂埃里堡距离他的家乡费尔河畔维勒讷沃(Villeneuve-sur-Fère)只有二十公里;而克洛代尔自己的日记也显示,他从家乡往返巴黎途中曾多次在蒂埃里堡停留及过夜。同时,或许他也考虑到,那时的蒂埃里堡拉封丹中学已经有一些中国学生,刘振华到那里可以有同胞作伴。endprint

到了蒂埃里堡,刘振华起初和几个中国同学住在一起。后来由于经济困难,不得不放弃学业,开始做工,很快在家具制作、装饰艺术和绘画等方面崭露头角。短短几年后的一九三五年,刘振华的作品就已在蒂埃里堡当地的艺术展上展出。一九三七年,他创作的两件表现蒂埃里堡风光的作品代表埃纳省在巴黎举办的主题为“用于现代生活的艺术与技术”(Arts et des Techniques appliqués à la Vie moderne)的世界博览会上展出。每年圣诞节前,刘振华还会给当地的圣克雷平教堂(Léglise Saint-Crépin)布置表现耶稣诞生场景的马槽。

据刘振华回忆,早在幼年时,他就听说过一些寓言故事,直到抵达蒂埃里堡,才惊喜地发现原来这些故事出自拉封丹。一九五五年,小镇举办了一次拉封丹节,刘振华造了一辆以拉封丹为主题的花车,由几匹马牵引,造型别致新颖,吸引了很多人注意。为此他花了不少心思,从设计到制作的所有流程均由他手工完成。花车正面有拉封丹的像,周围有四块分别绘着寓言场景的牌子,画得颇有东方特色。刘振华后来告诉地方报纸,他想借此向公众展示拉封丹在全世界的影响。花车中后部则复原了拉封丹夫人的房间以及拉封丹故居的正面外墙。从一九六○年开始,小镇决定每年的拉封丹节游行均以一个寓言为主题,而这辆写有“C. H. Lao”的花车都被放在队伍的最前面,一直使用了几十年。每年,刘振华都会对花车做一些新的装饰。

刘振华于一九九○年十二月二十七日去世。他在蒂埃里堡生活了整整六十一年,早已成为小镇不可或缺的一员。二○○九年九月,在蒂埃里堡的“巴金年”之际,小镇的图书馆组织了一场关于刘振华生平及创作的展览,旨在让更多的人了解这位来自中国的蒂埃里堡艺术家。刘振华最终没有学成归国,未能实现家人的期许,但他凭借突出的艺术才华和自身的不懈努力,得到了当地人的认可和接纳,在异国他乡闯出了一片天。

诗人元帅的足迹

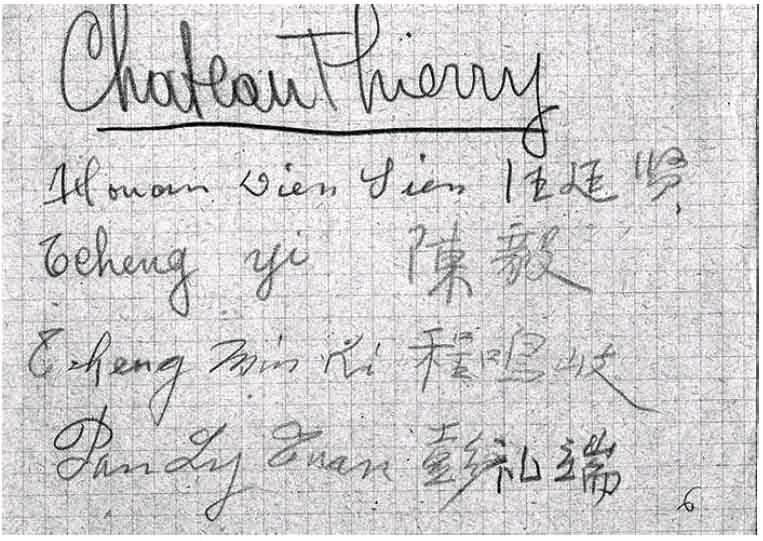

蒂埃里堡的中国文艺缘还不止于此。在论文集《巴金,拉封丹故乡的一位人民作家》里,勒让德尔先生的文章《1920年蒂埃里堡的中国学生》引用了一份一九二一年四月拉封丹中学的中国学生名单。上面有一个熟悉的名字“Tcheng Yi 陈毅”,这会是我们熟知的诗人元帅吗?

这篇文章详细介绍了一九二○年至一九二一年期间,蒂埃里堡拉封丹中学开始接收中国学生的种种情形,还提到,蒂埃里堡也有学生加入占领里昂中法大学的“里大运动”。当时法国失业率上升,大批留法勤工俭学生被辞退,而华法教育会又无力提供资助,这使得勤工俭学生陷入极困苦的境地。很多学生于是寄希望于新设立的里昂中法大学。按照时任华法教育会法方会长的阿方斯·奥拉尔(Alphonse Aulard)的说法,里昂中法大学的目的是为中国年轻人提供高等教育,要求入学者必须经过考试,且有足够的资金支持,勤工俭学生则并不符合条件。然而,對于勤工俭学生来说,这是他们在困境中争取生存和求学的最后的机会。一九二一年九月十七日,包括蔡和森、赵世炎、李立三(时名李隆郅)、李维汉、王若飞、向警予、陈毅在内的勤工俭学生代表召开大会,提出“誓死争回里大”“绝对不承认考试”等诉求,号召全法各学校各工厂的勤工俭学生前往里昂抗争。九月二十一日,百余位先发队成员进入里昂中法大学,很快被校方请来的法国警察拘禁。十月十四日,蔡和森、李立三、陈毅等一百零四人从法国南部的马赛港被强行遣送回国。

在里昂中法大学旧址的纪念馆里,我看到了他们被关押时的一些签名。其中,“Tcheng Yi 陈毅”写在Ch?teau-Thierry下方,另外有两个名字也曾出现在一九二一年四月的拉封丹中学中国学生名录上。这样看起来,遭遣返的这位陈毅,与蒂埃里堡拉封丹中学的“陈毅”,当是同一人无疑。

翻阅《陈毅年谱》,看到这样一段记述:“一九二一年三月上旬:中国驻巴黎领事馆传出:在校者可由领事馆继续维持学膳费;候工者可以入校;不愿入校者,每日发给维持费三法郎。陈毅闻讯后,旋即入圣日耳曼公学读书,后又改入沙多居里公学。”(《陈毅年谱》,刘树发主编,人民出版社1995)“沙多居里”是Ch?teau-Thierry(即蒂埃里堡)的音译。由此推测,在蒂埃里堡拉封丹中学几个月的学习便是陈毅在法国留学的最后一段时光了。

陈毅爱好文学,喜欢写诗作文。在蒙塔尔纪(Montargis)参观中国旅法勤工俭学纪念馆时,馆长王培文女士曾提到法国外交部档案中,有陈毅被迫归国后申请重新来法的文件。可见陈毅是十分渴望继续深造的。一九二三年,他进入北平中法大学文学院学习,并加入了著名的文学社团“文学研究会”。一九二五年前后,他翻译过缪塞(Alfred de Musset)、拉马丁(Alphonse de Lamartine)、弗朗索瓦·科佩(Fran?ois Coppée)等十九世纪法国文人的一些作品,还发表过介绍莫泊桑(Guy de Maupassant)的文章。直到一九五五年四月,陈毅随周恩来访问缅甸途中经过昆明,见到在云南大学讲授法国文学的留法同学张若名,仍然饶有兴致地谈起法国作家纪德(André Gide)和巴比塞(Henri Barbusse)的作品,抒发自己的见解。两年的留法生活,包括在拉封丹故乡的几个月,让中国的诗人元帅与法国文学结下了毕生的不解之缘。

从二十世纪二十年代初的陈毅,到二十年代末的巴金和刘振华,近百年前的蒂埃里堡接待了一批中国留学生,让这座只有一万六千人的小镇与中国的文学和艺术有了特别的缘分。这种缘分一直延续至今,中国客人到访蒂埃里堡,蒂埃里堡人也关注着中国。正是因为这种缘分,令勒让德尔先生为我这样一个原本素不相识的中国学生,从蒂埃里堡带来厚厚一叠材料。临别时我告诉他,我会根据他的材料写些文字。我期盼这篇文章可以让拉封丹故乡的中国文艺缘为更多的人所了解。endprint