城乡建设用地增减挂钩政策下的农村居民点斑块整理模式评价

2017-10-31章小辉郭文菁吴航

章小辉+郭文菁+吴航

摘要:文章分析了城乡建设用地增减挂钩政策下的农村居民点整理活动,阐述了增减挂钩政策下的模式整理评价方法,并分析了巴山镇居民点整理模式的选择策略及评价体系,旨在结合城乡建设用地增减挂钩政策进行科学的农村居民点整理活动。

关键词:城乡建设用地增减挂钩政策;农村居民点斑块;评价

由于地形、规模、利用状况及经济条件等方面差异的存在,农村居民点选择的整理模式也不尽相同,为科学的开展农村居民点的整理,相关学者从模式选择及模式类型出发进行了深入的研究。就模式整理而言,部分学者在研究城市化的基础上提出了多种整理模式,主要包括包入式、征用式、迁弃式及归并式等。也有学者依据地域条件的差异提出了拆旧建新、城中村改造、压煤整体搬迁及合村并点等居民点整理模式。更有部分学者综合提出了撤村并居式、整体搬迁式、迁存并点式、拆旧建新式等整理模式。就模式选择方法而言,我国学者从建设适宜性分区的目标出发,结合聚类分析方法进行农村居民点整理模式的选择与调整。我国农村居民点整理模式的研究以定性研究为主,较少出现定性与定量结合的研究方法。随着城乡建设用地增减挂钩政策的不断完善,科学进行农村居民点斑块整理的研究工作不断的开展。在图纸上,农村居民点斑块现实为封闭的、独立的居民点用地图斑。但现实中的农村居民点有自然村、行政村、零星宅地及村小组之分。城市建设发展过程中,农村居民点搬迁、复垦及安置等活动的有效开展具体体现为居民点斑块的变化与调整。对各斑块的整理模式进行研究可有效地指导农村居民点整理活动的科学开展。在城乡建设用地增减挂钩政策背景下的居民点整理模式研究同样可促进农村居民点整理活动的有效开展。

一、城乡建设用地增减挂钩政策引发的农村居民点整理

20世纪末我国农村居民点整理工作刚刚开展,由于缺乏相应的政策及资金支持,加上没有村镇建设规划作指導,工作开展过程中阻力重重。随着城乡建设用地增减挂钩政策的提出,在科学的土地利用整体规划指导下,对城市拆旧与建新用地项目区建新合理的设置,实现项目区各种土地利用比例的协调,通过节约建设用地增加耕地面积,在城市建设用地集约发展的基础上实现城乡用地的合理布局。

城乡建设用地增加挂钩政策下的农村居民点斑点整理评价的主要内容包括两个方面,模式选择的依据为迁移适宜性,增减挂钩政策下居民点整理搬迁的方式是通过整体或部分搬迁的方式整理出建设用地进行复垦。随着政策的不断试用推行,在先易后难、因地制宜原则的指导下,农村居民点的拆旧及复垦工作有效开展。在评价过程中应重点考虑复垦的居民点耕地适宜性条件的满足。城乡建设用地增减挂钩政策下的农村居民点整理以拆旧区复垦的方式保证有效的耕地,实现建设用地的平衡,最终达到了缓解耕地及城镇建设用的压力,拆旧区复垦后主要用于耕地用地,因此,拆迁点的选择应满足耕地适宜性的要求,集中考虑区域内的土壤、地形及规模等条件,可以说,耕地适应性的大小体现了居民点搬迁的整体效益。地形影响搬迁的适宜性,在平原地区进行搬迁,耕地增加的系数大,整理的成本低,丘陵及山区居民点的整理活动应综合各方面因素集中考虑。

二、城乡建设用地增减挂钩政策下的农村居民点斑块整理模式评价

(一)斑块整理模式评价方法

在农村居民点斑块整理模式评价中,一般采用综合评价法及地图叠加法精细化分析。

1. 地图叠加分析法下的农村居民点斑块整理模式评价

城乡建设用地增减挂钩政策下农村居民点斑块整理模式评价中土地叠加分析法,是将土地利用总体规划图、城镇规划图及土地利用现状图等进行叠加,综合考虑区域水源保护、地质灾害发生几率等,合理布局农村居民点进行城镇建设规划的过程。这种评价方法主要考虑了是否建立居民区及搬迁,最终进行合理的整理模式选择。

2. 综合评价法下的农村居民点斑块整理模式评价

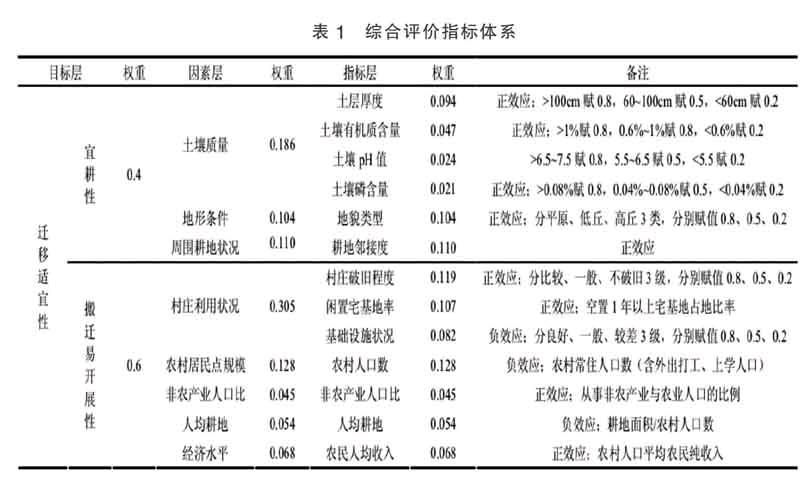

在地图叠加分析法的基础上,综合评价法以农村居民点的斑块为研究基础,进行迁移或搬迁适宜性的评价,进而确定总体的整理模式。适应性应从迁移前后两种状态来分析,在迁移前,对迁移对象及可行性进行合理评价,迁移后主要看转变后土地的利用支持度,城乡建设用地增减挂钩政策下的土地整理主要以耕地为主,所以土地易耕性及易搬迁性是评价的关键因素,对其建立相应的指标体系,利用层次分析法(AHP)确定相应的权重,在分级分类赋法下,制定出一定的定量或定性指标。具体赋值从0开始,最大值为1,在数学处理的基础上,确定迁移适宜性指数,最后指数的大小是决定是否进行搬迁的重要依据。迁移适宜性可用过数轴法简便的体现出来。适宜性高或低都是可以迁移的指标反映,迁移合并式及内部改造式的方式常常被采用。当适宜性呈中性的时候,应依据居民点实际的人口数来决定是否迁移。

(二)实际案例分析

在江西省崇仁县巴山镇,农村居民点布局分散,居民点斑块达三百多个,具体可采用中心迁移或合并的方式进行整理。该区域闲置土地较多,扩展外延的用地方式下人居占地较大,采用建新不拆旧的方式,农村用地规模较大,缺乏内涵挖掘,闲置宅基较多,甚至有一户多宅的现象,通过居民点的内部挖掘,可实现其余土地资源的节约集约化发展。由于该区环境状况差,排水、道路等基础设施规划不合理,在水源保护及灾害防范存在巨大的漏洞,因此应考虑搬迁至生态适宜的区域。

结合当地实际,最终决定采取内部改造、生态搬迁、城乡一体及迁移合并的方式进行居民点斑块的整理。对处于城镇规划区的居民斑块点,应建立居民区,建设街道,实现城乡一体化发展,将腾出的原有居民点用于城市建设用地,实现土地资源的集约化利用。评价后发现原居民点不适宜居住的居民点,则采取生态式搬迁的方式,在交通便捷,自然环境优良的适宜区建设居民点,原有居民点进行复垦再利用。在居民点斑块分散、耕地适宜性高且已搬迁的村庄,采取分期或一次性搬迁的方式迁至附近中心村或建设的新村。在人口多,用地规模化的中心村,采取内部改造的方式,通过重新规划,在挖掘内涵的基础上,有效的提高区域土地资源的整体利用率。

在居民点斑块适宜性评价中,内部改造及迁移合并中将土壤质量、周边耕地情况及地形等评价因素与其他评价指标作为模式整理的主要依据。搬迁以开展性的评价主要从现有村庄利用状况、非农业人口、居民点规模、区域经济水平及人均耕地等评价因素及其他具体指标为依据(如表1所示)。将居民点斑块及附近耕地的毗邻关系量化,进行耕地适宜性评价。

区域内农村居民点斑块较多,搬迁后的拆旧地块是城乡建设用地增减挂钩中主要的用地来源,具体增减项目的确定要依据区域内的具体居民支持度、交通及资金状况进行合理的设计。在城乡建设用地增减挂钩政策背景下,农村居民点斑块整理模式的选择及评价应综合考虑搬迁对象的实际情况及支持度,进行转变土地可行性分析,将易耕性及搬迁易开展性作为主要的因素进行分析,选择最优的整理模式。

三、总结

综上所述,在城乡建设用地增减挂钩政策背景下,农村居民点斑块整理模式评价应以区域内的实际情况、居民点斑块的实际数量、非农业人口的比例、区域内的经济水平及人均耕地状况等因素为基础,进行搬迁易开展性分析,选择合适的居民点整理模式。实现居民点的合理空间布局。

参考文献:

张晓平,朱道林.城乡建设用地增减挂钩政策下的农村居民点斑块整理模式评价[J].农业工程学报,2012(01).

(作者单位:湖北博雅欣土地规划咨询有限公司)endprint