在中间地带的蔡国强

2017-10-30LouisHothothot

Louis+Hothothot

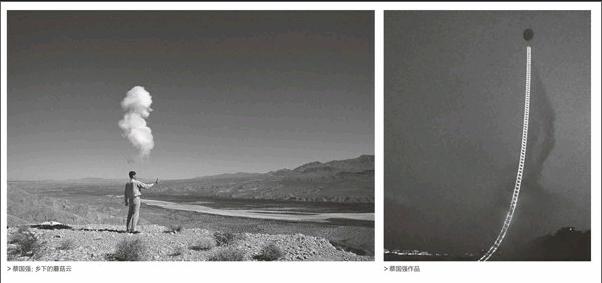

蔡国强,出生于中国福建省泉州市,表演艺术导演。1985年毕业于(上海戏剧学院舞台美术系),获学士学位。1986年旅居日本。1995年移居美国纽约至今。2001年,担任上海APEC会议焰火表演的总设计;蔡国强的《APEC景观焰火表演十四幅草图》于2007年11月25日举行的“亚洲当代艺术”拍卖会上,以7424万港元成交(包括佣金),创下中国当代艺术世界拍卖纪录;2008年北京奥林匹克运动会开闭幕式的核心创意成员及视觉特效艺术总设计,2009年中国国庆60周年焰火表演总导演。

2016年9月30日,在签署《马斯里赫特条约》的政府大厅里,蔡国强接过了荷兰最重要的国际艺术大奖——博尼范登当代艺术奖。他的第一个荷兰个展《蔡国强:我的绘画故事》也随即开幕。

泉州人在马城

一切都是机缘巧合,又像是冥冥注定。蔡国强和荷兰城市马斯特里赫特有着气质上的暗合。先说说马斯特里赫特市,荷蘭的华侨们大多叫它马城。马城地处荷兰边陲,紧邻德国、比利时。它是最古老的荷兰城市(至少是之一),但它—直远离荷兰的中心地带。无论文化、城市风貌还是历史,千年以来,这里打上了来自罗马人、凯尔特人、路易十四、拿破仑、希特勒们深刻的烙印。甚至在1944年,盟军解放的第一个荷兰城市,也是它。更为传奇的是:1992年,《马斯里赫特条约》在这里签署,从此欧盟诞生,马城由荷兰的边缘一下子变成了欧盟的中心。可以说,就文化、地理、历史、气质而言,马城是荷兰最国际化的、又是最边缘的城市。这个和“游走于国际文化之间,徘徊在体制内外”的蔡国强有着足够的默契。

他们都是在中间地带!

在中间地带,不属于此岸,也不属于彼岸。适用于以蔡国强为代表的诸多的移民艺术家的生存状态和身份定位。《蔡国强:我的绘画故事》的展览策划方和蔡国强工作室一起,对蔡国强的知识和经历进行了重新的梳理、甚至解构。一方面放弃了蔡扬名四海的惯用手段(大型装置和焰火表演),深入探讨蔡国强最初的画家的梦想,这个梦想—直是蔡国强创作至今的动力所在。另一方面,蔡国强选择了让家人参与进来,更清晰地呈现出了影响艺术家创作和他成长的环境。不管那个角度来看,这都是一次成功的回顾展,不仅呈现出了一个泉州男孩成长成国际艺术家的故事,还用最生动的案例表达出有关社会和历史的思考。

Lars Nittve,这位Tate现代美术馆的创始人,也是博尼范登当代艺术奖的评委会主席,亲自撰文《蔡国强,中间地带的巨大自由》,讨论处在中间地带的蔡国强所获取的自由、资源和距离感,这些,成就了蔡国强。

1957年12月,蔡国强出生于福建泉州。可以说,这个“中间地带”的文化特征在蔡国强出生的时候就已经决定。泉州是中国东南沿海的海港城市,马克波罗在这里踏上回家的船,海上丝绸之路的商船们从这里离开故乡,郑成功出生在这里,晚年的蒋介石站在对岸隔海相望的也是这里。家国故事、历史宗教、地缘政治、远行寻乡,泉州的复杂的文脉让蔡国强的感情深沉又博大,也让他观察世界的时候保持一种独立、客观的距离,他一生的创作课题都和泉州有关。在《蔡国强:我的绘画故事》里展出的第一张图像,就是有着红色屋顶的夕阳下的泉州风貌。

而蔡国强的少年时期,就已经在艺术的中间地带穿行。他的父亲是热情的中国传统的粉丝,他一生都迷恋古代中国的伟大艺术传统,甚至在文革最火热的时候(那可以看作是中国现代化的一次失败的实践),他仍然沉醉在宁静田园的理想世界里。然而,在破旧迎新的气氛下,他不得以忍痛割爱烧掉了很多旧书和画,然后在火柴盒上画水墨画。蔡国强说到:“我的绘画启蒙,是在坐我父亲的腿上,看他在小小的火柴盒上画山水,方寸之间,天涯万里,火柴盒虽小,感情世界却既深又大”,“对于世界,泉州就是一个小小的火柴盒,父亲的火柴盒还让我在全世界点火”。

改革开放前后,香港电影、西方油画、八五新潮又给蔡国强带去了另一重视野,他反抗中国传统绘画,拥抱西方观念,我们要特别提醒的是:那时候的蔡国强,可能自己也没有意识到中国的传统已经深植在他的审美中。而后,1986年,他旅居日本。1995年,旅居纽约。于是,东方与西方、绘画艺术与观念艺术、火药表演与大型装置、人工与自然、手工艺与哲学,他的艺术世界开始就在这些中间地带里展开。

家庭的故事

在《蔡国强,我的绘画故事》展览中,沿着蔡国强的学画故事为线索(他走过19、20世纪西方绘画的各个流派,然后开始了火药画创作),再穿过蔡国强奶奶、女儿,妻子的展厅,最后,展览的终止在蔡国强的四幅大画《人生四季》上。蔡国强自嘲过:“人老多情,最近几年开始喜欢花花绿绿的颜色”。《人生四季》色彩饱和明艳,有春宫图的趣味,又有写意画的情调,好似是传统美学的回归,又好像蔡国强持久的寻根之旅的一次绽放。我毫不怀疑这是当代艺术(至少材料和观念上),可是和蔡的父亲的火柴盒画,奶奶的拙稚的书写,放在一起,几代艺术家美学的来龙去脉,就像他们彼此的面孔一样相似。

在欧洲多年,我看过的深刻的展览很多,但是让我感动的很少。蔡国强的《我的绘画故事》让我感到温暖,他的艺术策略是一种普世的语言:用一个家庭的故事,讲述自己的来龙去脉,呈现出艺术家的完整性(和时代、和家庭、和社会)。但这又不仅仅是一种叙事的策略,还带有一种自我反省的能力,反思自己的艺术家身份,追寻深植内心、从未远离的绘画的梦想。自废武功是勇敢的,尤其是在若干个第一次(第一次荷兰个展,获得荷兰最重要的艺术奖,第一个亚洲艺术家,第一次呈现个人的家庭生活)的压力之下,这我想起了侯孝贤的话:“电影要背对评委,直面内心”。

有人向他连续问几个问题:“你是当代艺术家吗?你是东方艺术家吗?你是日本艺术家吗?你是中国艺术家吗?你是艺术家吗?”他的回答全部都是“是”。蔡国强一直和各种流派保持距离,保持自己的独立性。处在暖昧又模糊的境地,所以他对各种文化资源拿来就用,他“像一个种子,在不同的地方开花结果”。他归属艺术,所以属于任何地方。endprint

当策展人Paula van den Bosch女士和蔡国强第一次见面的时候,在那个由库哈斯设计的奢华的纽约蔡国强工作室。蔡国强问道:“我想做一个单纯的画展,ok?”,策展人犹豫片刻之后回答:“o-k”;“我想把我的家人、女儿、奶奶的作品一起展出,ok?”,策展人再次沉默,片刻之后不确定地回答:“o-o-k”。8个月后,当展览开幕,Bosch女士兴奋地介绍种种细节,称赞这个“家庭故事”的创意开创了更大的空间,呈现出了艺术家的完整性。“当初我并没想象到会是这样的效果——天才!”Bosch女士说。

借力

“借力”,这个词有点太极拳的味道;在西方,又接上了杜尚的文脉,可以说,借力是东西方文化共用的策略,也是蔡国强创作的主要手段。蔡国强说:“爆破计划《万里长城延长一万米》,爆炸瞬间的火光烈焰中,时空好像发生变化,静止的长城被激活,沙漠上创造了一个时空的混沌。我深知作品再大,本身力量都有限,如若瞬间里联结时间和空间,把有限的作品放在無限的历史和自然里借力,力量就无限起来”。蔡国强谈到在旅居日本之前,他尽可能多地在中国旅游,甚至花光了家里给他结婚准备的钱。他试图从祖先的遗产中借得一份能量。回过头来看,他这些旅行收获真是不少!可以说,蔡国强不只是在自然里借力,还在传统中借,在美术史里借,在文化现成品里借。

1999年的作品《收租院》也从美术史中借力,又把复杂、沉重、伤痛的政治、历史性思考蕴含其中。1965年,四川美术学院的雕塑家们集体创作了群雕作品《收租院》,塑造出一个和“周扒皮”一样被干夫所指、精于盘剥的大地主形象——刘文彩。这件作品带有强烈的社会主义意识形态和阶级斗争的目的,因此自从问世,就伴随着半个世纪无尽的社会主义政治运动和灾难,被定位为一件经典的社会主义代表作品。1999年,冷战的硝烟已经散去,社会主义和资本主义的意识形态的争斗渐渐平复。蔡国强在这个时候,在第48届威尼斯双年展上,雇用了1965年《收租院》的原班艺术家,重新把《收租院》创作了一遍。

2000年的悉尼双年展上,蔡国强让一个裸体女模特骑在马上,邀请当地艺术家来写生,画家们在画模特,观众在看画画。埋头创作的画家变成了被观看的客体,艺术史上熟悉的场景被当代照搬了出来,一种怪异的时空错乱感被创造出来了,让人惊异,也让人们重新思考艺术史。蔡国强的艺术策略,来自杜尚的“现成品挪用”——改变了作品语境,就改变了作品的意义。蔡国强把历史事件和文化产品当成现成品,消解了强烈的“敌我对立”意识形态的东西。作品原始的强烈的阶级斗争的、非黑即白的对立性被模糊掉了,观众得以获得可以思考(而不是被洗脑)的空间,来思考政治语境下的艺术家的状态、文化和意识形态的关系,等等等等。

蔡国强站在中间的立场上,去面对历史,不去评价这种政治的纷争;为观众创作思考的空间,而不提供结论。于是,一个开放的、模糊的中间地带,就被创造了出来。

这一次,《蔡国强:我的绘画故事》展览也借得蔡国强家庭的力量。奶奶、父亲、妻子、女儿,四代艺术家的作品在一起展览。蔡国强的作品仅占了展览的三分之一,观众纷纷围观蔡国强奶奶写的名字(奶奶90岁的时候开始学写自己的名字),父亲的民间绘画《威震华夏百福图》,十几岁的小女儿为上海迪斯尼开幕式设计方案草图,妻子30年前模仿后印象派的油画等作品。这些都和蔡气势恢宏的火药画,并列在展厅里,形成了一个家族的回顾展,呈现出了一个的跨越四代人的艺术历程。你可以看到文化、艺术理念的不同,进而去思考造成这些不同的原因是历史的、地理的、知识的、阅历的、年龄的、性别的、还是其他的?他提供了一种宽广的历史的、社会性的氛围,同时弥散着浓得化不开的亲情。

这也正是让我感动的元素之一,Bosch女士告诉我,这种艺术策略在西方当代艺术中很少见,但是几百年前,又有这样的传统,比如鲁本斯,就是带着工作坊和家庭展览的。蔡国强借家庭的力量的策略,技术上讲,也接上了西方的传统。

非专业,农民达芬奇

蔡国强的奶奶、女儿,你可以说他们是非专业的艺术家,但这有什么关系呢?艺术的创造力一定是来自专业领域吗?蔡国强说自己—直试着保持一种“专业的业余感”,尽量处在“专业”和“非专业”的中间——“这是最自由、最具创造力的地带”。

2010年的《农民达芬奇》的项目是个很好的例证。蔡国强用6年时间,在中国的民间,寻找到天才艺术家们。他们(那些农民们)从未经过专业训练,也不顾忌艺术规则。你甚至无法定位他们的创作是艺术、还是科技发明、抑或纯属实验、乱搞。但是蔡国强把他们发明的飞碟、潜水艇、赛车、机器人等,当成艺术品带进了上海外滩美术馆。之后又在巴西、意大利等国家巡展。这9位“农民达芬奇”是:熊天华(广东)、陶相礼(安徽)、李玉明(湖北)、吴玉禄(北京)、吴书仔(江西)、陈种植(福建)、徐斌(浙江)、王强(四川)和杜文达(安徽)。蔡国强在《农民达芬奇》这个颂目里是策展人,挑选作品而不干预他们的创作。这些农民不是唯—被蔡国强选中的。在2015年,蔡国强的另一个策展项目——《艺术怎么样?来自中国的当代艺术》在卡塔尔开幕,这个项目是中卡文化年的重要项目。看看参展艺术家的名单,他们是陈星汉、胡向前、胡志军、黄永袜、李燎、梁绍基、刘群、刘小东、马文、孙原,彭禹、汪建伟、徐冰、徐震、杨福东、周春芽。他们几乎都是国际舞台上的大明星,顶级画廊的代言人,除了农民胡志军。

胡志军于1952年出生在湖南,当了一辈子农民,和艺术没有任何关系。但是几年前,他爱人去世了,他很伤心,为了缓解丧妻之痛,从2013年起,他开始用泥塑来雕刻回忆。他的儿子,当时正在蔡国强的北京工作室工作,就将父亲未经专业训练的泥塑作品给蔡国强看了,蔡很感动。当时,蔡已经接到邀请,成为中卡文化年中国当代艺术展的策展人。于是,蔡给了胡志军—本彩印的《中国当代艺术史》,鼓励他将这本书中的作品再次创造出来,几年过去了,胡志军雕塑出了近600件泥塑,像一个故事,讲述着“中国当代艺术史”。在卡塔尔,这件作品在梯田—样的空间中展出,于是,土地、泥土、坟墓、沙漠这些元素奇异地结合了起来,让人深思。荷兰国立美术馆馆长Wim Piibes说那是他最喜欢的作品,因为它们质朴无华,近乎天然,没有师承,反而自成一格。endprint

蔡国强用胡志军和中国艺术国家队的成员们一起,创建了一种平衡,职业农民和职业艺术家。人人都可以是艺术家,艺术家只是一种工作和生活状态,艺术家也不会去瞧不起那些底层的人们,他们都有平等的艺术才华和智慧。蔡国强说:“我就是一个农民”,他强调的是农民艺术家和最专业的艺术家—样,完全是个体的行为,并不依赖基金会的资金,甚至无视艺术史和权威,凭借着单纯的理念——探索未知!这即是历史进步的动力,也是艺术的原初力量。

再《说说艺术怎么样》这篇文章里,蔡系统地讲出了自己为艺术寻找新的血液的努力,有趣的是,他提到了对于每个候选的艺术家,他都会询问他们是怎样为当代艺术做出贡献的,这个问题令很多成名艺术家无所适从,因为他们都习惯了递交自传性的陈述或表达对自己作品的观点。

而最有价值的艺术实验,则是为了最大程度地打破约定俗成的局限。有位意大利美术馆馆长对蔡国强说,当年达芬奇实验的飞机也没有飞起来,但是有什么关系呢?他实验过了。所以,实验,才是创造力的原动力。蔡国强的策展、出版和他的创作一样,探索一种“专业”与“非专业”、“控制”和“非控制”之间的平衡,他说:“加入了太多的控制,神奇的意外就不存在了;要是太少的控制,会有不必要的东西产生。所以,处于中间,是最刺激有效的”。

药,中药?火药?

1295年,马克·波罗从泉州上船,回到故乡威尼斯,带给家乡父老神奇又夸张的对东方的描述。他的描述主要集中在东方的器物上,他甚至吹嘘他受到过东方皇帝的接见,关于东方皇宫的奢华富贵的生活的描述,唤起了西方人无尽的欲望和想象。

700年后,一艘渔船,载着中国中药(主要是人参)从泉州出发,驶进了威尼斯,这是蔡国强的作品《马克波罗遗忘的东西》。在蔡国强看来,中药是最能体现人和自然关系的东西,象征中国传统文化的精神。马克·波罗带回了中国的器物,却遗忘了灵魂。

蔡国强的“药”和“火药”之间有着有趣的联系。也开启着关于东西方的文化的对比。在中国,火药的来源,可以追寻到7世纪的唐朝,为了满足皇帝长生不死的欲望,炼丹术士们在火和矿石的不断实验中,偶然地掌握了火药的秘密,所以尽管“火药”并不能治病,也不能延寿,但还是“药”。

在西方,“火药”英文的翻译是“枪的粉末”(gunpowder),带给人们的想象总是和战争、灾难、恐怖主义相关。从这种文化互译中,不难看出历史和传统在人们的思维中的影响。

蔡国强处在文化中间,对两种文化都保持着距离,因此跨越了狭隘的二元对立(东西文明、社会主义与资本主义、政治对抗、艺术与手工、专业和非专业、体制内与体制外、未知世界和现实)。艺术的混杂性、游牧性往往产生在中间地带。

局外人

《蔡国强,我的绘画故事》这个展览也可以看作是蔡国强近年来的艺术转型和新的思考的集合。蔡国强在展览中再次重申了自己的一个一以贯之的艺术理念:“用一个艺术家的观察,探索未知的世界,不是为了批评,也不是为了对抗什么”。

这个理念来自于八五新潮时期的蔡國强,那时中国的艺术世界分成了两个阵营,一类是政府宣传;另一类是对抗官方意识形态的艺术——艺术为了促进民主建设。两种艺术都带有强烈的政治目的和意识形态。那么,艺术有没有另外的道路呢?那时候的蔡国强28岁,刚刚毕业于上海戏剧学院舞台美术系。因为“生性胆小谨嗔”,像个“局外人”一样和八五新潮保持着距离。有趣的是,如今和蔡国强并驾齐驱为“当代艺术海外四大天王”的徐冰、黄永氹、古文达,在当时都已经开始紧追西方观念艺术,做出了装置和观念艺术的代表作,成为国内的文化先锋。而当时的蔡国强,虽相貌老成,但是还在迷茫走什么路!他当时画了一张a3大小的油画,画布的四个边角上都有一个瘦高的人在行走,拉着长长的影子,只是行走的方向不同,蔡国强说,那是他的自画像,因为迷茫,不知出路在哪里?在《蔡国强,我的绘画故事》上,这件作品挂在第一个展厅里。蔡国强在1986年出走日本,就是为了逃离当时那种政治气氛的摆布,就像文革时候的他,逃学去游泳、钓鱼。

90年代的日本文化界也在激烈地争论是东西方的文化差异和冲突的问题,“局外人”蔡国强并没有选择站队。而是开始了最早的户外火药实验项目,他的《和外星人对话》系列(1989)表明了他的文化态度——能不能超越东西方的地域、政治和文化争端,让人类成为一个共同体,一起去叩响宇宙呢?可以说,在那个时候,蔡国强开始在文化夹缝中创造出自己宽广而独立的中间立场。他开始将各方资源拿来使用,越来越自信,越来越睿智,游走在不同的政治和文化环境下。

不管人们是来自对火药这种材料的惊奇,还是对跨越政治争端的希翼,蔡国强以“出世”对待“入世”的艺术策略获得了全球性的成功。最值得一提的是,2009年,蔡出任中华人民共和国60年庆典烟火设计师,2011年,蔡又出任中华民国100年庆典烟火设计师。两岸的政治冲突在蔡的身上达成了和解!

在《蔡国强:我的绘画故事》展览上,有一个几分钟的视频,极为浓缩地回顾蔡国强惊艳的艺术历程。蔡国强的旁白叙述着自己的经历。其中一句话是:“艺术对于我,就像时光隧道,让我处在看得见的世界和看不见的世界之间,在体制内外徘徊,在社会现实和艺术追求之间摇摆”。这句话真是一个很好的总结。我们也从少年、青年、中年的蔡国强的旅迹上,看到蔡的保持个体的独立性。处在中间,艺术跨越了政治和传统的束缚。

最后,就让我用候瀚如的话作为结语:“生存于中间地带——不仅是地理的第三国,而且是一种生存方式的彻底改变:永远在不同的国家和文化之间迁移——不论是物理上的位移还是精神上的天马行空,从此而铸就的身份注定是多重的、复杂的、混血的;今天真正有价值的时代产物,包括艺术、文学、哲学和其他领域的创作,其实在根本上都体现了这种混血和过渡的性质。中间地带,正是创造的乐土”。

(编辑:姜雪)endprint