实验传统,实验中国

2017-10-30荣念曾工作室提供

荣念曾工作室提供

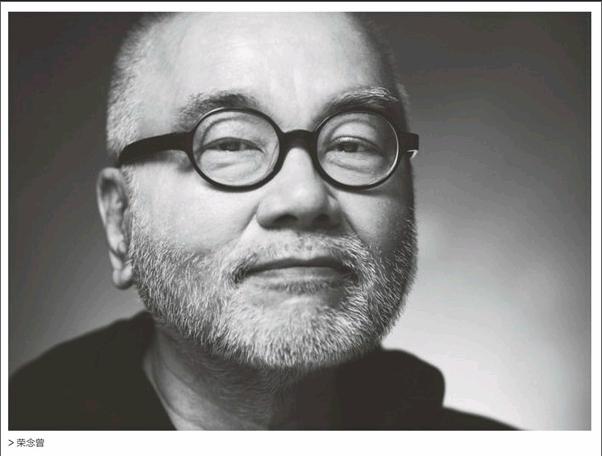

荣念曾,香港戏剧导演。二十面体艺术总监,香港当代文化中心主席,德国联邦十字丝带勋章得主。1943年生于上海的荣念曾5岁随家人移居香港。先后就读于美国加州大学伯克利分校建筑系和哥伦比亚大学研究院,并获得城市设计及城市规划硕士学位。1979年返港,荣念曾开始艺术创作,参与各种艺术活动。从1985年开始。荣念曾成为“进念·二十面体“的艺术总监,担任导演、编剧、舞台设计。编导了《中国旅程》系列、《二三事》系列、《百年孤独》系列、《中国文化深层结构》系列等超过100出舞台制作。

一步一步

他们步往有光的地方

一步跟着一步

他们穿越一重重光线

他们走进我们的舞台

——《荒山泪》(Tears of Baren Hill)

Q:荣老师,您作为柏林自由大学表演艺术交流中心邀请来的艺术家,能否谈谈对柏林以及此次交流活动的印象?

A:这个研究所是一个跟学术和创作互动的中心,这在全世界都是凤毛麟角,所以我觉得是非常宝贵的经历。中心有个12年计划,现在已经过了8年,我想关心表演艺术发展的人都会很珍惜这个机会,希望可以发展这个中心的理念。我很关心我们这些被邀请的学者和艺术家会如何辩证地思考,也就是说我们来了之后和之前会有什么变化,会面对什么样的挑战。如果有变化的话,那么这个中心就是走在时代的前线的;如果没有的话,这些交流只是一种活动而已。12年可以被看作一个实验,所以我对每一位组织者和被邀请者都问关于过去、现在和未来。有些学者只是很高兴有这样的机会,在既有的框架里去研究自己的议题,而对于组织这些交流活动的管理文化,也就是框架本身没有那么敏感和兴趣。

中心可以从两个角度去看,首先是组织和被组织人之间的关系,就像一个艺术组织和艺术家的关系,在互动中是否有共通的文化视野和理念,然后是否能平等地探讨未来体制方面的发展。我目前就和中心在讨论,未来是否可以建立一个研究小组,看在今后的4年里能作什么。比如对作过的形式有什么自我评估,对被邀请的学者有没有评估,如何有创意地去建立交流的平台。通过對表演艺术跨文化的对话,其实在讨论艺术和整个大环境的关系,也在讨论艺术在不同文化背景里面对的挑战,这些都是我非常关注的。

Q:您觉得中心对您的提议有足够开放的心态吗?

A:我觉得有。他们也在思考自己存在的价值以及未来的发展,比如谁来接班,能否把这个中心发展成一个全球化的表演艺术交流场所,这个场所是否可以设在另一个城市,如何发挥来自不同文化被邀请者之间的作用。我关心的是艺术组织和艺术家的关系以及艺术组织长远的发展。

我这次还给Ernst Busch戏剧学院的导演系师生作了一个讲座,我觉得这个对话有意思,因为我们都在谈创作的动力是什么。据我的观察,他们对欧洲以外的情况不太了解,不过他们的态度和16年前我在柏林的时候相比,他们也在作自我的跨越,他们没有从前那样的欧洲中心主义。我希望在那里的交谈也能持续下去。

Q:您这次在柏林看了什么戏?能谈谈一些印象?

A:我看了些歌剧,我觉得德国的歌剧也在面对挑战。我最近看到的那些歌剧在形式方面虽然有些新的包装,但是在表演方面还是觉得比较老旧,我看不出来他们在唱腔上有什么突破。不过我对歌剧音乐的认识还比较浅,还难以深入地讨论。我自己在作传统戏的时候,不只关注唱词、空间、身体和声音,我还要深入了解音乐结构和唱腔,然后去层层解构语言、身段、音乐、包括服装。比如我在作《荒山泪》的时候,我们一直在讨论如何把巴赫的音乐融入到戏曲的音乐和表演里。假如德国的歌剧导演看过我怎么去处理中国传统戏曲,或许对他们有些启发,就是他们在处理传统歌剧的时候还可以怎么做。我的观察是表面的,我并不是说他们做得不好,而是有时一个封闭的系统需要有第三只眼睛去看。有人会说中国戏曲和西方歌剧是两码事,但是都是和传统有关系的,都需要重新去看,而不能让演出只作为一种文化消费。

Q:今年11月您的剧场作品《夜奔》将作为柏林艺术学院跨艺术展“不确定状态”的一个单元来柏林演出,这是个中国传统的经典剧目,又是由昆曲演员来表演,您认为《夜奔》为当下提出了什么样的问题?它能带给德国观众什么样的思考?

A:《夜奔》讲的是离开一个体制,去另外一个体制,你要作一个决定怎么离开,怎么前往,这和我们讨论的新移民议题是有密切联系的。我们从《夜奔》的题材出发,如何去观察这种不确定状态,在观察中可以看到历史上的因由,也可以看到历史不是局限在所谓传统的历史,也可以看到身体语言的历史,空间处理的历史,我们在讨论如何观察。我一直在提《夜奔》是讨论“检场”的,即在舞台边观看的那些人,他们和观众的区别是,他们一个戏要看几百次,他们的作用是决定什么时候搬上或搬下道具,这对舞台是有影响的。如果观众是检场的话,也在思考他和舞台上发生事情之间的关系。《夜奔》里演员的身份是从检场变为角色,又从角色转换为检场,然而角色又有不同身份的角色。我作的实验也和“夜奔”本身有关,在探讨明朝中叶到今天大约450年里,不同时代的变化,所以舞台上演员一会穿着传统的长衫,一会穿着当代的西装,最后穿检场的衣服。服装作为符号的话,是历史的符号,给我们设置框架,符号和框架给我们提供了怎么去阅读历史。历史中有人际关系和权力关系,引发了一个体制到另外一个体制,如果你无法改变体制的时候,你如何去处理,你是留下还是离开,你是革命还是逃亡。从《夜奔》呈现的形式里也有我们对跨文化方面的思考,比如对于音乐的运用,如何让普塞尔的音乐和传统的戏曲表演相呼应。

Q:我觉得您的《夜奔》的舞台呈现是比较抽象的,这个作品对中国历史中发生的事件有所指涉吗?

A:应该是有的,有的观众会联想到这是毛泽东,那是蒋介石,或者说这是革命者,那是当权者。但我作得比较含蓄,让一些身体动作中的形象来叙述。我用“一桌两椅”来看权力是怎么分配的,有没有真正的平等的互动,比如有一方是以静制动,有一方是以动制静。这些都在表现时代变迁的时候当权者和改革者之间的关系。另外中国传统表演艺术里师傅和徒弟的关系也在讲述是否有开放性的互动关系。我很幸运找到的两位演员柯军和杨阳正好是师生关系,他们之间的故事也在戏里面。他们在不同的阶段也经历离开一个体制到另一个体制的过程。所以《夜奔》的意义和他们自身的经验是相关的,我也把他们个人的经验放在了作品里面。应该说很多议题都在戏里,可能我讲得含蓄,因为我不是借助剧场去讲道理的,而是去发现些许新的东西。这个戏是从检场人的角度阅读的,因为他们是一出戏最好的评论家。endprint

Q:如果说德国剧场是直面社会现实的话,您的戏是否可以说“心照不宣”?

A:应该说我没有找到答案,如果我有的话,我不会只是作到“心照不宣“。我曾经写过篇文章谈到德国在第二次世界大战之后有过深刻反省的,以至来建立一套文化政策得到社会的支持和合作,到了今天这个体制还在运作,充满辩证,所以才有空间允许这里的文化人和政界以及学术界保持同步互动,这在中国没有。中国在1949年之后,一切都是百废待兴,文化部没有从宏观的视野去探讨文化,不敢去说文化和政治的关系,没有足够的自信。到了1957年,有些敢于直言的文化人被打压下去,文化部就不敢讲话了,到了文革,就更不敢了。如果说当时文化部部长有足够的能量和策略去和毛泽东真正地对话,是不是不会有文化大革命?但是很明显他们都有奴性。几次的运动都是和文化有关,它们让文化界的人越来越没有骨气,越来越没有自信。在德国的这种反省在中国还没有发生,当然在个别人身上是有的。所以说中国的剧场在大环境中是小文化中的小文化,直白地说它对于中国的发展是没有影响的。

Q:您偏爱用不同的中国传统文本来创作剧场作品,比如《录鬼簿》,《挑滑车》,《荒山泪》等,这是为什么?

A:我常常觉得传统剧本常常给了我们新的空间去阅读过去,也在阅读我们怎么阅读。林兆华曾对我说,因为体制的原因,所以他去排莎士比亚。但我认为如何处理和面对传统的文本,并赋予它新的意义是很重要的。《录鬼簿》是元朝的,《挑滑车》和《夜奔》是明朝的,《荒山泪》是民国的,我们说的传统其中跨越了500年,我在处理这些文本的时候都是有理由的。《录鬼簿》是中国第一本讲表演艺术家的传记,对我启发的不是这本书,而是它把表演艺术家看成像鬼一样,而且纪录了他们的生活。所以我是借助了“录鬼簿”的名字来作我个人版本的《录鬼簿》,来讨论我们怎么来记录自己,怎么去和作者钟嗣成对话。我没有用这本书的文本,但是我用了书的名字和它的理念。我们怎么看记录,怎么看表演艺术家的記录,怎么看现在的表演艺术家和当时的表演艺术家,怎么看现在的记录和当时的记录。我作了几个版本,最近的一次是2008年,我邀请了来自北京、台北、印尼和泰国四位传统艺术家,他们每人的经历都不同寻常,比如台北的京剧表演艺术家李宝春曾经是江青的红人,他叙述了自己坎坷起伏的人生;南京的昆曲表演艺术家柯军是谈他的跨越艺术边界的历程;泰国的表演艺术家Patravadi曾经是百老汇的演员,最后她回到了泰国,很多年之后她建立了自己的学校,有意识地去寻找在社会中受到歧视的老艺人,给予他们足够的支持,让他们把技艺保存下来。我在泰国亲历了她怎么面对“录鬼簿”的理念。印尼的???曾经对我说,他有两个老师,一位常常喝得酩酊大醉,另一位却是非常安静的,这两位都是他的老师,其实一个是道家,一个是儒家。这四位艺术家共同来讨论艺术家的身份和社会中的定位,并讨论用什么方式来呈现。

《挑滑车》从和正统的历史视角不一样的角度来讲述中国南宋名将岳飞,和那些正面的形象不同,它讲岳飞是个很攻心计的大将军,这给我很大的启发,就是历史是怎么记录的,记录的历史又是怎么被阅读的。在这部戏里,我在舞台上运用了新科技,让事先拍好的一系列动作的录像和舞台上的演出同步进展,影像上20位将军的动作和舞台上的一个将军的表演重叠交错在一起,来探讨历史是如何由许许多多的结点组成的。

《荒山泪》是上世纪三十年代的一个创作,我在创作中对京剧演员程砚秋更感兴趣,因为我觉得他在1932年至1933年在柏林的经验非常有意思,这个经验是在探讨文化交流是怎样进行的。当时的程砚秋已经很有名了,和梅兰芳不同的是他完全是作为个人来到了欧洲,在一年期间他去了剧场、医院、学校、教堂等地方。一次当程砚秋在教堂看了建筑、听了弥撒之后,随兴清唱了《荒山泪》中的一段,之后他写了十九条关于文化交流的建议带回中国。我觉得这段史实比《荒山泪》的故事更有趣,我把那段清唱在舞台上放大来讨论30年代的德国和欧洲,这里还和柏林有关,来讨论文化交流、文化交流政策以及组织,这在今天更是值得继续探索的。

Q:中国的话剧是从西方来的,您觉得中国戏剧方面的美学观可以提供给西方怎样的可能性?

A:我这10多年来一直在提出“实验传统”这个概念,就是邀请不同亚洲国家的传统表演艺术家互相交流,来寻找传统和当代的连接和发展,这也许可以给德国同行一些启发。(荣老师可再增加些)

Q:您的戏都不是在通常意义上讲故事的,您解构故事,然后又用不同的剧场手段建构新的叙事,能谈谈您如何构造一出戏的结构?

A:这是你作为导演感兴趣的话题。可能是一个身段,也可能是一句唱词,可能是一个形象,也可能是一个情节。当我们翻来覆去地更深入了解一个形象、一个手势、一个身段、一个声音的话,我们一定会自然而然地将自己关心的问题带入进去。所以情节不是我所关心的,但是我的戏里依然有故事,只是看你如何定义“故事”,“故事”就是“过去的事情”的意思,我在乎如何有系统地铺设、发展这些事情。在组合形象、动作、文字、声音的时候,通过重复、变奏、拼贴,会演变出不同的可能性和不同的阅读,结构也会从中渐渐地浮现出来。

Q:您提出的“实验传统”、“实验剧场”是在实验什么?

A:对我来说“实验”是个动词,通过实验的定义、框架和方法我们在寻找并扩展剧场的定义、框架和方法,所以这两个词语都是动词,都是在进行中的。而“实验剧场”寻找的是发展真正互动的平台,剧场只是互动的开始而已,它应该引发出不同的后续,比如讨论、评论、评估、应用研究等等。所以“实验”不只是在讨论剧场,也是在讨论文化、制度。

Q:可以这样大胆地说吗,这个“实验“是延伸到对社会,甚至对国家的”实验“?

A:我们在谈“表演艺术”的时候,也在谈它的背景;在谈“剧场”的时候,也在谈它的体制;在谈“社会”和“国家”的时候,也在谈它的历史和框架。只有我们在碰触到边缘的时候,才会去面对当下并去探索怎么面对。所以我们在谈创作或组织的时候,其实还在谈它们周边的元素。endprint

Q:在当今动荡的局势中,不同的价值观剧烈碰撞。德语的剧场直面现实,作为干预政治和经济的现有秩序以及给出另种声音和行动的“实验场”。您认为中国文化在此可以提供什么样的价值观?什么样的视角?

A:在香港有趣的地方是身份转移可以很快,比如今天你是导演,明天你可能变成制作人;你是艺术总监,突然你可以变成文化厅厅长,然后突然又变成艺术家。台湾是个很好的例子,导演变成领导,然后又变成评论者。这种身份转移我在德国不太能看到,这对这里可能是个很好的启发。舞台讲角色变换,如果你在生活里没有变换,怎么能谈角色变换呢?有了变换视野才能宽广。

Q:柏林表演艺术交流中心的存在或许可以进行更多的跨文化对话,或许可以启发这里的演出团队,但我又不太看到这些团队去中心聆听其他地方发生的事情。那衔接的地方在哪里呢?我在Ernst Busch戏剧学院作的讲座和中心没有关系,是不是德国的多元文化反而导致了不去看其他人作什么了呢?

A:我在柏林文化中心策划“一桌两椅”的時候,和另一位德国的策划人有些理念上的矛盾。因为我给了不同的来自德国和中国的艺术家一个框架,就是他们用中国传统戏曲的舞台美学理念“一桌两椅”作一个20分钟的演出,这样才能看到不同文化的艺术家怎么作不同的处理。而这位策划人认为不能给艺术家设置框框,限制他们的创作自由。其实恰恰给他们设置一些条件是可以激发他们的创造力和互动的。包括这里谈的民主概念,其实这里的艺术节是挑选、委约艺术家的,这怎么是民主呢?我很多时候不委约艺术家,我对他们是开放的,他们可以自由来作,作得怎样是会自然留下或淘汰的,不需要我去挑选、委约。这些作法在西方和东方很不一样。

德国是艺术总监的制度,这里的每个团队都有一个艺术总监,我初步的观察是他们之间好像没有多少联系,这样多元化的另一面是否意味着每人各占一个山头,他们彼此不看彼此的作品,竞争有时是有利的,但是桥梁在哪里呢?多元文化并不是A、B、C之间是不交流的。假如在柏林有50个山头,他们如何去讨论柏林文化长远的发展。如果他们之间没有对话的话,那就是权力的山头,这只是我的一些观察而已。

Q:您谈到的是否和西方文化中崇尚的“个人主义”相关?

A:比16年前好,当时我们邀请的德国艺术家个个都是极端的个人主义者,他们极其坚持自己的东西,完全不能倾听他人的建议,好像这才是自由,但这个自由是买回来的,是假自由,也是假民主。

Q:2000年您策划了规模庞大的“香港柏林当代文化节”,留下了哪些经验和遗憾?今后您对跨文化、跨艺术的交流有哪些设想和打算?

A:我当时和柏林世界文化宫的艺术总监Hans-Georg Knopp共同策划了四大跨界项目:“一桌两椅”、“录像圈”、“黑箱作业”和两个讨论会,除此之外还有其他的音乐会和演出。这四个项目各自从不同的角度来探讨传统与创新、新媒体和艺术、博物馆制度和教育体制、文化和政治以及经济等之间的互动关系。与通常的艺术节把节目拼凑在一起完全不同,这些项目都有不同理念的支撑。今天回顾来看,太多节目,太少跟进;太多理念,太少论述和辩证,因为所创作的作品非常值得更深层次地讨论。没有讨论是因为两边都急于把一个合作项目作出来,而营运这些项目就占有了我们90%的时间。作完后,大家都觉得这个活动很厉害,有200多篇德语和法语的评论,但遗憾的是只停留在这个阶段。后来不少人说,在2000年欧共体接受了对香港实行免签证是我们文化节其中的一个效益,是不是这样我就不知道了。文化节结束后,我对Hans-Georg说,我们讨论下这个文化节之前和之后你有没有变化,你的组织和我的组织有没有变化,Hans-Georg很快就升迁到歌德学院去了。这样的活动对柏林世界文化宫有什么影响和改变呢?我不知道。但是在亚洲有,在丹麦也有影响。

Q:如果今天再请您来策划跨文化活动的话,您会作怎样的改变?

A:我们在1997年香港回归前后有太多的想法想实现,比如跨艺术、跨城市和跨文化方面的想法。2000年的时候,我们很关心香港在西方的形象,我们讨论民主、平等、互动、创意,我们也讨论文化交流和文化产业,这是文化和政治以及经济的关系。这些都是我们关心的议题,我那时对德国有很大的期待来接这个球,现在回顾的话,德国没有接这个球。如果我再作跨文化活动的话,我不会在5周的时间里推出几十个节目。如果有足够资金的话,我很想慢慢累积。比如我作《夜奔》,那它的前续和后续是什么,《夜奔》之前作的是《荒山泪》,它们两者是有联接的。也就是通过一个创作去讨论很多议题,而不是快速地把一个城市的文化、把很多作品推出来。这次我来表演艺术交流中心,就一直在思考德国和中国、柏林和香港或者北京或者上海之间的文化交流模式应该怎么走,这个模式应该不是大型的活动,而是细水长流。我们11月3日在柏林艺术学院举办的“不确定状态“的主体展中将进行论坛,和两位德国同行来探讨文化交流的议题和模式,这些是朝向未来的,究竟有多少作用很难说,但至少我们对所作的事要有交代。

Q:香港在全球的语境中,在“一国二制”的格局里,对这样的文化交流可以发挥什么样的优势?

A:我认为,香港回归中国后,全面实践“一国两制”,是发展文化多元发展的重要契机,香港可以发展成一个真正的全球性的文化实验室。这个实验室的成果不只是属于地区性的,而是全球性的,它提供了前所未有的文化辩证空间和机缘,“一国两制”本身就是—项实验,我认为是对“国”这个文化概念的论述和挑战。如果“两制”的领导层是真正有视野和魄力的话,这次实验可能为人类文明历史里对“国”的文化,进行重新定位,打开新的道路,同时也可能打松国界边缘以及文化差异的张力和对抗。

Q:最后问您一个问题:11月《夜奔》来柏林演出,您对这里的观众有什么期待?

A:我们进念在1989年之前是没有谢幕的,演员演出完直接进入观众席开始交流、讨论。我们的理念是我们的戏在开始前已经开始,在结束后还没有结束,我们看重台上和台下真正的交流。但是1989年我们去纽约演出时,组办方说我们要考虑谢幕的事,不然会显得傲慢。11月我们的戏在柏林演出,我希望戏在结束后,观众愿意留下来和我们讨论,或者他们会写信讲述他们观戏的感受。如果通过我们的演出能建立起新的平台去探讨我之前提到的艺术的、体制的、政策的诸多议题,能延续未来的交流,这是我所期待的。

(编辑:姜雪)endprint