喻红的一场游园惊梦

2017-10-30王蕊

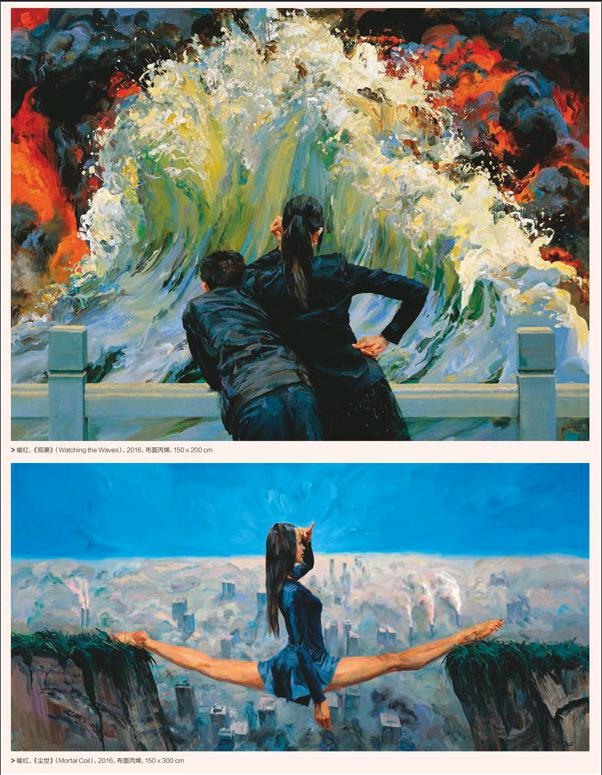

艺术家喻红个展《游园惊梦》在中央美术学院美术馆开幕,展览由中央美术学院院长范迪安策展,展出了艺术家近两年创作的19件架上绘画作品,及远赴捷克创作的3件玻璃雕塑作品。展览以多重维度观看和理解世界的方式展览,喻红以精湛的写实画风并置、拼贴相异时空的场景和人物——横跨了古代与现代、西方与东方、梦境与真实。新个展距离喻红第一次在中央美术学院美术馆参加群展已经相隔26年,此次以个展形式重返,喻红的思考几经变化,艺术创作进入更加熟稔的阶段。

与展览同名的画作《游园惊梦》的内容是在一个大的废弃的园林里发生的事情,把空间、结构和有趣的故事串连起来。作品中涉及《刻舟求剑》、《水中捞月》、《盲人摸象》等寓言故事。喻红说:“我挺喜欢叙事性的,但是我的叙事性不是在讲一个故事,它是一种象征,比如说刻舟求剑,我都不知道它应该是一个什么时代,也没有一个具体地域,是南方、北方?古代,还是现代?所以他们既没有服装,也没有身份,他们其实就是人,最基本的人。《刻舟求剑》、《水中捞月》、《盲人摸象》这些寓言基本上讲的是人的自以为是。人以为自己很聪明、能够了解世界、把握控制世界,实际上是盲目和失效的,我用这些故事来表达人性最基本的东西,所以淡化了故事本身的情节、背景。”

作为油画艺术家,喻红承认,现在最受欢迎的新媒体或影像,因为现代科技的高速发展,使很多东西成为了可能,这也是一种必然的趋势,人喜欢看动的东西,人也要看不会动的东西,假如家里的一切都动起来,那么人也是要崩溃的。绘画最大的特点就是人要反复地阅读、反复地观看,每次看都有新的收获,这是它的一个特性,这也是艺术创作最难的部分,让人每次看都觉得有新鲜的东西。而喻红的新作品,更多地是去聚焦一些有故事性和情节性的绘画,比如在绘画中加入一些中国传统故事的情节,像《刻舟求剑》、《盲人摸象》这些寓言故事。她说其实她一直很想画中国古代的有意思的故事,但是往往需要一些契机才能把这些东西画出来。创作《游园惊梦》的契机一个是因为要办这个展览,还有一个原因是去年和一个朋友一起出去拍摄,朋友提议去北京郊区的一个小公园,里面有很多水、亭台楼阁,以及很多中国传统的园林建筑,它们都是水泥做的,供周边老百姓休息使用,整个院子荒草丛生,像是处在废弃的状态,但拍摄当天,阳光明媚,荒草和水在花园里别有一番风味,她立马就觉得利用这个花园当下的场景,可以把很多故事串连在一起,所以就像一场游园惊梦,在一个空间游走的时候,会遇到很多意想不到的人和事。《游园惊梦》整幅画作左下角有几个大盆,在现实中,大盆里养的是金鱼或其他生物,在画里,湖边的大盆里被喻红画上了几个小孩,有点像中国传统绘画中出现的百子图,其中还有一个曾经风靡网络,被人热议的死在海滩上的叙利亚小难民,喻红提到他时说:很可爱的孩子。

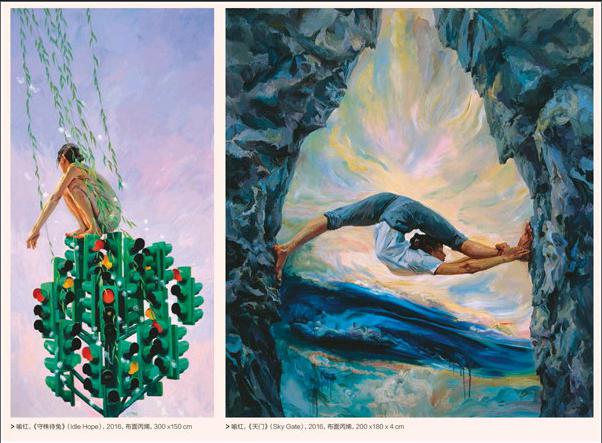

《守株待兔》这幅画就创作于2016年的春天,春意荫动之际,她拍了很多春天景色的照片,随风飘动的柳条,嫩绿初长的杨树,那种刚刚萌生出来的特别嫩特别浅的绿色,有种让人心醉的感觉,画里这些就是柳条,去拍照的时候她恰好遇到很多交通信号灯,所以也在画中体现了,正好当时有一个场景就是柳树在信号灯上面,她又去找了一张信号灯的图片,设置了一个看着有点复杂奇怪的方向指示,让她觉得很有意思。

在《尘世》这幅画中,雾霾中,通过一个女孩子柔软的身体连接着悬崖两边,女孩子在看向远方。她提起女儿小时候,她陪女儿去上体操课,亲眼看到教练为了训练孩子开胯、下腰,折磨着孩子们的身体,让她深有体会,她感觉是很残酷的一件事。但引申来讲,她说:“我们每一个人都在自觉或不自觉地改变自己,让自己去适应社会的某种期待,不光是体操,这其实只是人与社会的一种必然发生的关系。”

作品《百尺竿頭》则构建了一个现实和超现实并行不悖的世界,三组各异的人物在同一个电线杆上占据不同的位置,以竖三联的形式并列起来,以写实的表象来传递超现实的结构和状态。作品《快照》首次将动物作为主要的描绘对象,并且颇具人的形态和气质一一摆拍或拍照,喻红把人的形象剥离地更远,却与她所创造的“游园惊梦”更加贴近。

《不负春光》是根据艺术家卢梭的两幅画创作的,描绘了像梦幻一样的场景,在此场景中的两个女主角,却是当下的网红形象。“卢梭也是我非常喜欢的一个画家,他的画非常稚拙,也很勇敢,真是想怎么画就怎么画。所以我就根据他的两幅画的基本结构创作了《不负春光》。”喻红说,“也有一些作品是根据传统的绘画而来,比如说像《奥菲莉亚》是根据莎士比亚的剧中人物来创作,而且英国绘画当中也有很多关于奥菲莉亚的作品,我这张就是根据英国的一个绘画基本结构,又做了一些演缂。”喻红说,她希望可以画出的,是心理时空和现实时空交揉在一起的东西,这就是在某种意义上的真实状态。她说:“我只能试图去接近真实,却无法界定真实。当我们触摸到一个真实的时候,这个东西很可能在第二天是不存在的,也很可能就变成另外一种形态了,这个事情会使我们对世界产生一种迷惑。”

“画越大,需要的内容和结构越大。就像你写一个短篇小说和长篇小说是完全不一样的,虽然可能有的长篇就是从一个短篇发展过来的,但是结构、线索和构架能力是完全不一样的。所以画大是一个挑战。因为我现在还能爬得动梯子,所以想趁着能爬就先画一些大画,再过几年爬不动了,以后肯定越来越小,没准儿画一些小人书那样的绘画。”喻红说到。喻红是早早就显现自己的天分和名气的少见的女性艺术家。还在上大一时,18岁的喻红就以素描习作《大卫》被刊登上全国高校美术教材的封面,被公认为“中央美院史上最的大卫像”。据说徐冰的《大卫》是他花了一个寒假的时间画成的,当时老院长靳尚谊先生到画室看了许久没有作声,后来传出老院长靳尚谊靳老评价徐冰的《大卫》是央美建院以来画得最好的一张,成为当时央美学生争相学习的典范。但是仅仅过了一年喻红的《大卫》就诞生了,当时喻红年仅18岁,那张大卫是喻红央美一年级时第一张素描作业,画了4周。这张素描被评价为具有文艺复兴时期素描的血统和精神,全面超越了徐冰的,取代了徐冰《大卫》央美第一的地位,并且20多年来央美没有诞生出其左右的《大卫》。endprint

喻红认为,画画其实很理性,想达到一个爆发的状态,不一定非得要拳打脚踢,首先有很多的技术性的东西需要去履行。画完可能挺好,第二天以后哪儿又觉得不行,再重画,一遍一遍来。画到最后的时候挺高兴的。反而是中间的时候很累。刚开始画,当然在一个白布上画是很愉快的,等到画到中间有点儿像一个工匠做一个项链一样,要一个一个环接上,那是很苦的,但是等都接好了是很高兴的。每一次新的技术都会对绘画有影响,绘画不断地去剥离那些可以被技术代替的部分,最后可能越来越核心的事只有人能做,只有需要手工来完成的东西,那才是绘画性的作品。现在喻红每次创作,都要在草稿本上画草图,最后再确定色彩稿。

喻红平时也会拍照片。她觉得路边电线杆特别有意思,这些复杂的结构特别好看。我们想象的电线杆就是一个杆子上面有些横着拉的线,其实电线杆就像人一样,在不同年代不同时期,有不同的样子。几十年前的电线杆是木头的,现在都是水泥的,外面贴上网以防贴小广告,这些都是社会生活的见证。

这些生活道具上可以体现出时代、生活的变化,挺有意思,她经常会拍这些东西。另外一个获取灵感的渠道是从网上搜集图像。她说:“我个人所见范围是有限,不可能看到所有的人或者景象,网络会帮助我看我没有看到的东西,很多人都把随意拍的生活场景放在网上,很有意思,他的角度可能和我的不一样,对我有一定的提示。”

喻红说:“我其实是一个非常简单的人,经历也很单纯,整个生活就是这么平静地,一天天过去。咱們的时代就是这样的,没有动荡也没有战乱,但是很多人不相信生活本身真实的样子,老是喜欢一些虚妄的、矫饰的,甚至是虚拟的生活。我倒觉得洗尽铅华和处世不惊是一种非常宁静的力量。”

正是这种宁静的力量,让喻红与现实,与艺术和谐共处。喻红不只是一个艺术家,也是一个生活家,一个驾驭生活而不为其所拖累的人,一个从日常中切近生活与艺术本质的人。陈丹青评价喻红说:。最早的时候我就发现她内心非常骚动,年轻时骚动很容易,我没有想到过了十几年到现在,她还会画出这样的东西。”妈妈说喻红从小天性豁达,纯洁无私。豁达就是喻红的第一个法宝,那不是来自世故,而是来自洞彻。

喻红的经历在世俗看来很令人艳羡:生的落落大方,能做自己喜欢的事,还小有成就,能携手自己的爱人,还终成眷属。这样的女子在现实中是傲娇的,然而她却并不因此而骄做,反而触动了她将视角触及身边平凡的女性。

(编辑:王蕊)endprint