六周虚拟现实运动对大学生认知能力影响的事件相关电位测评

2017-10-29赵敬国崔晴晴

赵敬国,崔晴晴

(山东师范大学体育学院运动人体科学实验室,济南250014)

1 引 言

虚拟现实(virtual reality,VR)技术是采用电脑及其外围设备模拟产生一种三维虚拟环境,可让使用者产生身临其境的感觉。VR技术作为20世纪末兴起的一门综合信息技术已在许多领域得以应用[1],深圳泰山体育科技股份有限公司基于该项技术研究开发了一套虚拟体感运动机--爱动运动王,此类产品的开发应用大大促进了虚拟运动的开展。随着约翰·瑞迪教授《运动改造大脑》一书的出版发行,人们认识到运动可以健身更可以健脑[2]。虚拟现实运动作为一种新兴的运动方式,与真实的现实运动既有共性又有特殊性。二者的身体运动都消耗一定的能量,或许消耗的能量有所差异;但二者的运动方式显著不同,一个是真实的运动,一个则是虚拟的运动。真实的现实运动对人体健康的促进作用以及对认知功能的影响,前人已做了大量的研究报道[3-9],虚拟现实运动理应也与真实现实运动那样对认知功能产生影响,但影响特点如何呢?事件相关电位(event-related potential,ERP)技术因其具有高时间分辨率以及无创、可重复且测试成本低廉的特点,近年来广泛应用于运动神经科学领域尤其是运动与脑认知功能的研究中。本研究采用纵向跟踪随机对照实验设计,测量了大学生六周虚拟现实运动前后ERP P300指标的变化,以评价虚拟现实运动方式对认知功能的影响。

2 对象与方法

2.1 实验对象

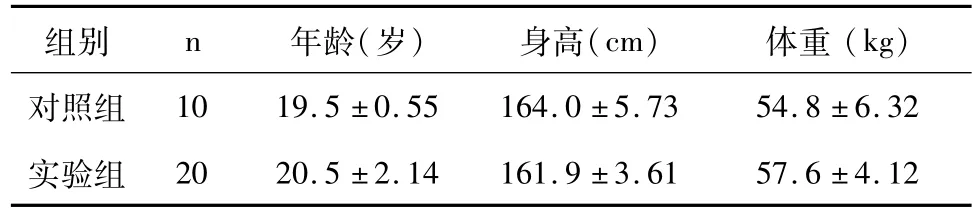

随机招募山东师范大学长清湖校区在校女大学生志愿者,纳入标准为:身体健康、精神状况良好、愿意参与、PARQ&you问卷测评能胜任相应运动、ERP检测信号清晰稳定。筛选出合格受试者30名,将其随机分至实验组和对照组,受试者基本情况见表1。所有受试者均知情同意,并书面签订知情同意书。

2.2 实验方法

采用纵向追踪随机对照研究设计,观察6周虚拟现实运动前后实验组和对照组认知电位P300指标的变化,自变量为六周虚拟现实运动,因变量为事件相关电位P300指标,严格控制无关变量的影响。

表1 受试者人口统计学特征(±SD)Table 1 Demographic characteristics of subjects(±SD)

表1 受试者人口统计学特征(±SD)Table 1 Demographic characteristics of subjects(±SD)

注:组间比较,P>0.05

组别 n 年龄(岁) 身高(cm) 体重 (kg )对照组10 19.5±0.55164.0±5.73 54.8±6.32实验组20 20.5±2.14161.9±3.61 57.6±4.12

2.2.1 六周虚拟现实运动的实施 实验组采用深圳泰山在线科技有限公司提供的idong——爱动运动王Ⅱ设备,根据实验室条件选择了三种虚拟现实运动方式:射箭运动、伸展运动、平衡大挑战运动。射箭运动、伸展运动每次进行两轮,平衡运动进行到每次实验结束,一次运动持续时间约为30 min,每周三次,训练周期为六周。

对照组在6周实验期间不进行任何有关虚拟现实运动和其他额外的运动训练,按原作息规律学习生活。

2.2.2 事件相关电位(ERP)的测试 采用德国Brain Products公司生产的32导Brain Vision Analyzer分别测量受试者实验前(前测)和六周实验结束后(后测)安静状态下的ERP。采用改良版的Flanker刺激范式,分别为“>>>>>”(S1)、“<<<<<”(S2)、“<<><<”(S3)、“>><>>”(S4)四种刺激,其中S1、S2为一致性刺激,S3、S4为不一致性刺激。四种刺激以相同的概率共出现80次,每种刺激是随机呈现,呈现时间180 ms,ITI设置为800~1200 ms随机,受试者反应界面为500 ms,若在500 ms内未做出反应则自动进行下一个刺激,实验分为两个block,在每个block中四种刺激类型各出现40次,中间休息5 min,整个实验持续15 min。

受试者首先进入实验准备室,使受试者心情放松,消除恐惧,同时将手机静音放在指定位置。引领受试者进入ERP测试室,安排其坐在指定的测试电脑前,按照国际脑电学会10~20电极系统的标准进行电极安放,采用双耳乳突(M1、M2)作为参考电极,前额(Fpz)为接地电极。给受试者佩带电极帽,注入导电膏,使电极与皮肤接触良好,电极阻抗测定均小于5 kΩ,测试过程中尽量减少眼动并保持身体姿势。

2.2.3 ERP P300指标的分析 用Brain Vision Analyzer 2.1软件对所有受试者的原始数据进行分析。经过滤波、去眼电、去伪迹、分段、基线校正、叠加平均、波幅检测、视图映射、数据输出等步骤完成对ERP P300指标的分析[10]。

2.3 统计学处理

将收集到的实验数据整理核对无误后,建立SPSS15.0 for windows数据库,分别进行了描述性统计和推断性统计分析。组内差异显著性检验采用配对t检验,组间差异显著性检验采用独立样本t检验。差异显著性标准采用P<0.05,结果均以±SD表示。

整个实验过程均在山东师范大学运动人体科学实验室完成。

3 结果

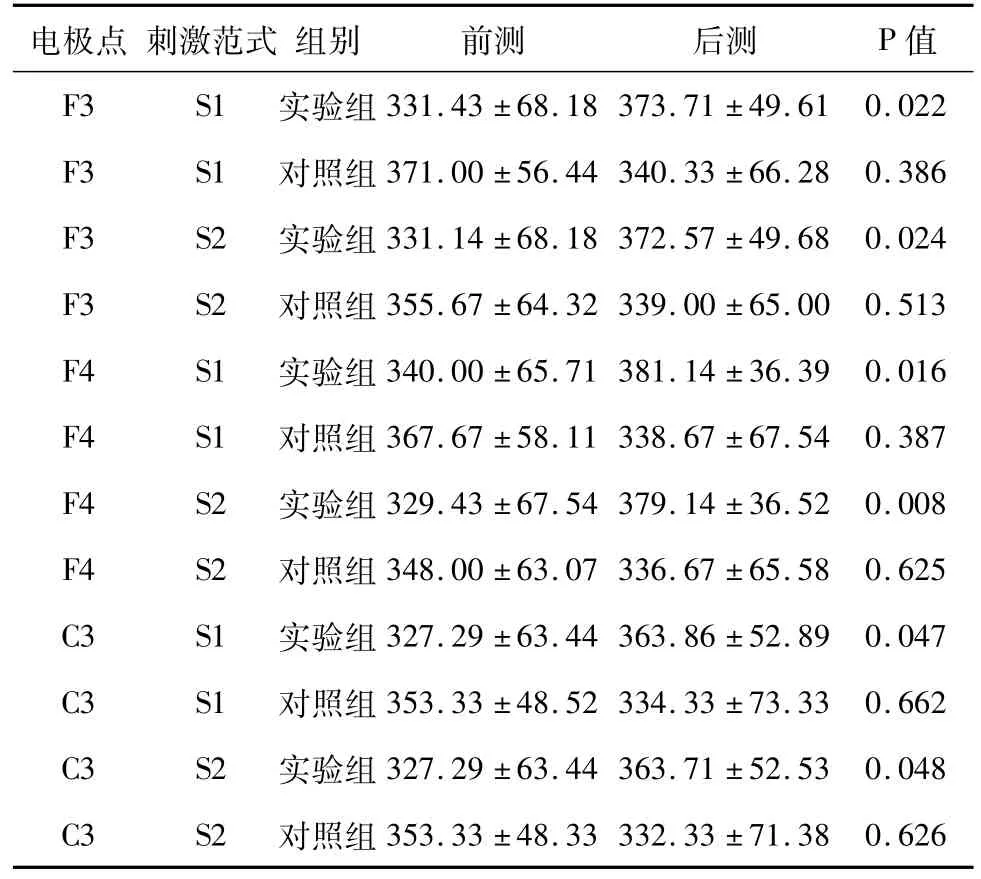

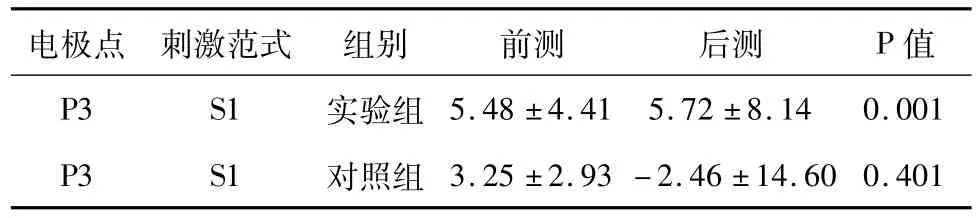

分别对两组受试者实验前后四个区域[额叶区(F3、Fz、F4)、中央区(C3、Cz、C4)、顶区(P3、Pz、P4)和枕区(O1、Oz、O2)]12个电极点在四种刺激方式(S1、S2、S3、S4)下获得的 ERP P300指标进行了比较分析,前后两次测量间比较有显著性差异的数据见表2、表3。

表2 实验组和对照组六周前后两次测量之间P300潜伏期的比较(ms)Table 2 Comparison of P300 latency between the two measurements before and after six weeks in the experimental group and control group(ms)

表3 实验组和对照组六周前后两次测量之间P300波幅的比较(mv)Table 3 Com parison of P300 am plitude between the two measurements before and after six weeks in the experimental group and control group(mv)

4 讨论

虚拟环境技术(虚拟现实技术、增强现实技术)在康复医疗、教育、体育等领域得以广泛应用[1,11-12]。有关现实运动对人体认知功能的影响已有文献报道[4-10],然而虚拟现实运动作为一种特殊的新兴的运动方式,其对人体认知能力的影响效果尚不十分清晰。本研究利用事件相关电位测量技术,采用认知电位P300指标,评价了六周虚拟现实运动前后受试者认知能力的电生理学指标改变。

P300是出现在刺激后300~800 ms的一个正向波,是与注意、辨认、决策以及记忆等认知功能有关的事件相关电位的内源性成分,P300波幅反映了注意资源分配的数量,P300潜伏期反映了脑对刺激的检测、模式识别、评估和记忆等认知过程的时间变量[13-14]。测评P300的方式有多种,本研究采用改良版的Flanker冲突任务范式,该刺激范式不仅可以测量认知电位的变化,更可以反映受试者的执行控制能力。

通过对两组受试者实验前后四个区域[额叶区(F3、Fz、F4)、中央区(C3、Cz、C4)、顶区(P3、Pz、P4)和枕区(O1、Oz、O2)]12个电极点在四种刺激方式(S1、S2、S3、S4)下获得的 ERP P300指标的比较,发现六周后实验组(即虚拟现实运动组)额叶区(F3、F4)和中央区(C3)电极点在一致性刺激时(S1和S2)ERP P300潜伏期较实验前显著延长(P<0.05),尤其是额叶区表现更为显著。而对照组和实验组其他电极点和其他刺激方式下ERP P300潜伏期未见有显著性改变(P>0.05)。六周前后组内配对t检验显示,只有实验组中顶区(P3)S1刺激下ERP P300波幅较实验前显著增加(P<0.05),对照组和实验组其他电极点和其他刺激方式下ERP P300波幅未见显著性改变(P>0.05)。

上述结果显示,经过六周爱动运动王Ⅱ设备提供的三种(射箭运动、伸展运动、平衡大挑战运动)虚拟现实运动方式对认知电位P300指标有一定的影响,且表现出一定的脑区和刺激方式的选择性特点。

P300潜伏期只表现于额叶区(F3、F4)和中央区(C3)电极点显著延长,且额叶区表现更为显著。额叶区主要负责计划、监控、注意、情绪、抽象、意志、工作记忆及运动控制等功能,中央区主要负责脑部通讯和运动执行等功能。额叶区和中央区P300潜伏期时间延长说明对刺激的检测、模式识别、评估和运动控制与执行的速度减慢,这究竟是良性还是劣性改变尚有待探索。由于爱动运动王Ⅱ提供的这三种虚拟现实运动方式速度相对较慢,且每一运动开始前总有一定时间的等待延时,因此认为额叶区和中央区P300潜伏期的延长应该是对该运动特征的适应性改变。

P300波幅只在顶区(P3)显著性增加,P300波幅反映了注意资源分配的数量。顶区主要负责躯体感觉功能,由于虚拟现实运动中受试者要始终感知躯体姿势和肢体位置以及运动路线,需投入更多的注意力资源。因此,顶区P300波幅增加理应是对该项运动特征的积极性适应。

在本研究选用的四种刺激方式中,S1和S2为一致性刺激,S3和S4为不一致性刺激。结果显示,六周虚拟现实运动前后相比,无论是P300潜伏期还是P300波幅改变仅发生一致性刺激时(S1或S2)。究其原因可能是这三种虚拟现实运动方式中,主要是跟随和肢体匹配,少有选择制动的运动,因此,这种刺激方式特征也应理解为该运动特征的适应性改变。

5 结论

六周的虚拟现实运动(伸展运动、射箭运动与平衡运动)对大学生认知能力有一定的选择性影响,体现于ERP P300潜伏期和波幅指标显著性改变仅出现在特定的脑区和刺激方式。P300潜伏期改变只出现于额叶区和中央区,P300波幅改变只出现在顶区,且上述改变仅发生在一致性刺激的条件下。认为这些选择性改变应是对该运动方式的适应性改变。