论叙事文本中的抒情因素

——以《驿站长》为中心

2017-10-24蒙曜登

蒙曜登 ,杨 洋

(1.北京大学 外国语学院,北京 100871;2.石河子大学 外国语学院,新疆 石河子 832003)

论叙事文本中的抒情因素

——以《驿站长》为中心

蒙曜登1,2,杨 洋2

(1.北京大学 外国语学院,北京 100871;2.石河子大学 外国语学院,新疆 石河子 832003)

道德情感是重要的情感类型之一。叙述者、情节和环境描写是叙事文本的三种重要抒情因素,也是道德情感抒发的主要渠道。《驿站长》是俄国现实主义文学创作中的叙事名篇,其成功塑造了维林形象,是描写“小人物”命运的开山之作。文本中叙述者与维林的视角融合,对道德情感抒发产生影响;《浪子图》、作者、维林叙述视角各异,分别呈现三种情节模式,共筑道德情感的抒发渠道;环境描写则借助于叙述者、小人物、自然环境进行道德情感抒发。揭示三种抒情因素在作者道德情感抒发中的作用,剖析叙事文本抒情性的源起和脉络,为《驿站长》乃至叙事类文本的解读提供了一种新视角。

普希金;《驿站长》;叙事;抒情因素

一、引 言

情感是文学作品的重要组成部分,道德情感,也即对事物善恶的判断,是文学中重要的情感类型之一。抒情是文学作品的普遍特性,如,“И.С.屠格涅夫的长篇小说《贵族之家》、А.П.契诃夫的戏剧《三姐妹》和《樱桃园》、И.А.布宁的中短篇小说,都是洋溢着抒情性的。”[1]363《死魂灵》《叶甫盖尼·奥涅金》,乃至《堂·璜》中的“抒情插笔”更是叙事文本中抒情质素的典型。德国学者施泰格尔(Emil Staiger)甚至认为:“每一部文学作品(不管它是否具有史诗、抒情诗或者戏剧之外的形式)都集这三种质素(抒情性、戏剧性和叙事性——本文笔者注)于一体。”[1]363故此,叙事文本的抒情性也备受关注。如有学者用杰拉德·热奈特(Gerald Genette)的叙事层次理论分析《孔雀东南飞》如何构建抒情氛围[2]20-33;或基于叙述者的抒情有别于诗人主体的抒情,提出了“叙事性抒情”这一概念[3]66-69;有学者甚至指出,“文学创作中的抒与叙又绝非毫无瓜葛,而是有着密切的关系……中间却存在一段混沌模糊地带……历来最受重视从而被运用得最多的,正是这中间地带的色彩”[4]172,等等。不论是“模糊地带”“抒情氛围”,还是“叙事性抒情”,虽表达形式不一,但均包含着某些具有抒情功能的因素,也即本文所论及的“抒情因素”,如叙述者、情节、环境描写等。

《驿站长》是俄国现实主义文学创作中的叙事名篇,是描写“小人物”命运的开山之作,其成功塑造了维林形象。学界不仅重视其叙事分析,还关注“维林—明斯基”对立中所体现的道德情感,但综其研究要么支持维林,而批判明斯基不仁,责怪杜妮亚不孝[5]28;[6]36;[7]75;要么 赞同明斯基 维护爱情的举动,支持杜妮亚追求幸福,转而批判维 林 守 旧[8]72-76;[9]8-9;[10]116-124;[11]123-127。却鲜有 论 及 两种道德情感视角的生发机制,更未论及作者道德情感的抒发机理。

笔者以《驿站长》中心,探索“可靠的叙述者”之“我”的视角切换直至与维林视角融合所具有的道德情感抒发功能,借用秋帕(V.I.Tyupa)的世界原始情节模式对《驿站长》的三种情节模式进行区分和比照,以揭示情节的道德情感抒发功能并探讨人文、自然环境描写与道德情感抒发间的关系。以期解释叙述者、情节和环境描写三抒情因素在作者道德情感抒发中的作用,剖析叙事文本抒情性的源起和脉络,为《驿站长》乃至叙事类文本的解读提供新视角。

二、叙述者的抒情功能

在抒情性作品中,抒情主人公大多较为确切、明晰,而在叙事性文本中,叙述者则常充当作者情感抒发的中介,这本已隐晦,难以捕捉,若叙述者兼有内、外叙述者功能,不仅见证人物遭际,还与人物互动,甚至干预情节发展,此时,情况便愈加复杂。《驿站长》恰是这一典型。我们认为,要弄清其叙述者的道德情感抒情功能,首先务必弄清叙述者之“我”是否可靠,若可靠,则可进一步顺着“可靠的叙述者”视角的切换、融合,理清作者道德情感抒发的机理。

韦恩·布斯(Wayne Clayson Booth)论及“可靠的叙述者”时指出,“倘若叙述者的言行与隐含作者的规范保持一致,那么叙述者就是可靠的”[12]134。申丹教授则从解码角度解释了“隐含作者”概念,认为“就解码而言,‘隐含作者’则是文本‘隐含’的供读者推导的写作者的形象”[13]137,即说能否在“作者—读者”间充当中介,这便是可靠叙述者的衡量标准之一。用胡亚敏的话说,所谓“可靠的叙述者”是指“能为读者提供十分逼真的人物和环境,并且情感真挚,叙述和判断都具有某种权威性”的叙述者[14]212。确切传达情感自然是可靠叙述者的功能之一。

众所周知,《驿站长》中的维林是“小人物”的鼻祖,与果戈理笔下的普里希钦、巴施马奇金,陀思妥耶夫斯基笔下的杰符什金,契诃夫笔下的玛宪卡、巴霞等构成了“小人物”画廊,尽管解读角度各异,但均激发了人们对“被欺凌和侮辱之人”的同情,并进行多维人文思考。这一接受结果表明,《驿站长》的叙述者不仅真实地叙述了人物的遭际,还真切地传达了作者的道德情感,无疑是可靠的。

从叙事上看,《驿站长》有三个叙述者:维林、小男孩、“我”。维林向“我”叙述了杜尼娅被拐前后的驿站生活、被拐过程和“寻女”之路,宣泄“日常情感”;小男孩则向“我”讲述了维林之死与杜尼娅探坟,倾向于童真的“无动于衷”;而“我”的叙事则抒发作者的“道德情感”。目前学界大多将“我”默认为《驿站长》的叙述者,故下文中,“我”或称“叙述者”。小男孩的视角较为简单,且很容易与“我”、维林的视角剥离开,而“我”的视角逐渐切换,最终与维林的视角融合。“我”的抒情功能正是在这一过程中得以体现。

首先,视角切换是作者道德情感抒发的方式之一。小说开篇就历数驿站长之过,但其视角渐次切换并倾向于驿站长,语气也渐趋平缓,最后极力为驿站小吏开脱:此刻我只指出一点,这些人对驿站长的看法大都有失公平。这些遭人唾骂的站长,一般说来大都为人平和,好助人为乐,爱跟人交往,不求名,也不太逐利①本文参照了俄语原文《Станционный смотритель(驿站长)》,网址:http://rvb.ruru/pushkin/01text/06prose/01prose/0861.htm;文中所引译文为自译,部分参照了网络译本,网址:http://lz.book.sohu.com/chapter-514648.htm l。。

称其是“可敬之人”和“朋友”,最后直言:“我得承认,我宁愿听听他们聊天,不愿领教因公出差的某位六等文官高谈阔论。”这一立场转换是极为关键的,表明在“小人物—贵族”的对立中,叙述者选择站在小人物一边,为全篇的视角转换奠定了基础,而后自然而然地进入两次见面的叙述,“从他嘴里听到了一段故事”。

也正因为视角切换,叙述者对维林叙事过程的干预才颇有意味。如,维林教堂寻女一幕,叙述者责其“糊涂”,连发两问:可怜的驿站长真糊涂,他怎么能允许他的杜妮亚跟骠骑兵一同坐车走呢?他怎么会那样糊涂,当时他的脑瓜不顶用了吗②同上。?

接着又细致描绘其“心疼”,“惶惶然失魂落魄”之态,如临寻人现场。叙述者已然越过作者“面具”的樊篱,窜入情节,捶胸顿足般的“失态干预”直接体现了其与人物“亲密无间”,尽显关怀与温情。正如彭甄先生所说,“在《驿站长》中,叙述者‘我’作为干预叙述者的角色或形象,在相当程度上使用了非叙事性话语。叙事学理论认为,非叙事性话语是叙述者(或者由叙述者通过事件、人物和环境)对故事的理解和评判。它是叙述者思想意识和情感倾向的表达,而这些思想意识和情感倾向则都是基于叙述者价值观念生成的”[15]14。因此,在《驿站长》中,“我”作为“可靠的叙述者”,其“思想意识”和“情感倾向”无疑也是可靠的,因此即使撇开维林与叙述者的私交,视角切换也无疑抒发了作者的道德情感。

其次,叙述者“我”与维林视角的融合也是传统道德批判视角产生的根由。关于《驿站长》的道德情感,目前学界以同情小人物、抨击权贵为主流,这与叙述者“我”与维林视角的融合密切相关。如,在“寻女”的叙述中,叙述者先用四个“可怜”描述维林,但由于前文强调二者“私交”,此处的视角融合便不易被察觉,而在维林与明斯基交锋之际,读者、叙述者、维林共同见证了“杜妮亚周身珠光宝气,穿着时髦”,“情意缠绵,注视着明斯基”,这一幕足以让我们确知杜尼娅幸福,但听罢维林叙述,却仍两次使用“可怜”形容杜尼娅。我们知道,叙述者处于全能视角,对杜尼娅的婚后生活了如指掌,因此,这两个“可怜”着实让细心读者糊涂。细究不难发现,这种“违心”用语,实则是顺着驿站长将女儿视为“迷途羔羊”这一视角展开叙事的,不管是真心“可怜”,还是应景附和,都说明叙述者视角与维林视角已合二为一。关于视角融合,哈利泽夫(V.E.Halizev)的评价可谓鞭辟入里:“在近二三个世纪的文学中,叙事的主观性元素活跃起来了。叙述者开始用人物当中的某一位的眼光来看世界,而深刻体验着这个人的思想与印象……当叙述者与主人公当中的某一位相贴近时……叙述者的声音同主人公的声音就重叠而融为一体。”[1]370由此可见,《驿站长》叙述者的视角不仅转换了,且最终如胶似漆地融入了维林的视角。但批评思潮的更迭也催生了新的解读版本,诸如,以“浪子图”抨击维林传统观念[15]13-15;[16]87-90,或根据结局抨击维林父权主义,甚至大有为明斯基之流平反之嫌,而大赞杜尼娅追寻幸福之举[8]72-76;[17]63-68。细究可发现,这些新视角均掀开了叙述者“我”与维林视角融合的“面纱”,犀利地挑明其背后所蕴含的道德情感。道德情感抒发并非如抒情诗的情感抒发那般一泻千里,而是在叙事过程中酝酿、漫流细淌,要剥离其在叙事文本中的抒发机理就必须借助细致入微的文本分析和叙事结构剖析。

我们不禁要问,作者和叙述者,哪个是本真?是谁在叙事?又是谁在抒情?显然,《驿站长》的叙述者“隐约”地戴着作者的道德情感“面具”叙事,见证着“小人物”的日常情感波折,且叙述者抒情过程随着视角的融合而推进,尽显叙事技巧的高超,抒情手段的巧妙。

三、情节的抒情功能

秋帕在《艺术话语 艺术因素分析法》中曾用《驿站长》中维林驿舍的《浪子图》将范式化的世界原始情节的四个阶段清楚地表达为:离群阶段、诱惑阶段、阈限(门槛)阶段和改观阶段[18]168-169,最后指出:“普希金的情节诗学一般来讲都有机地复现着世界原始情节的这一范式性模式(使之现实化)。”[18]169

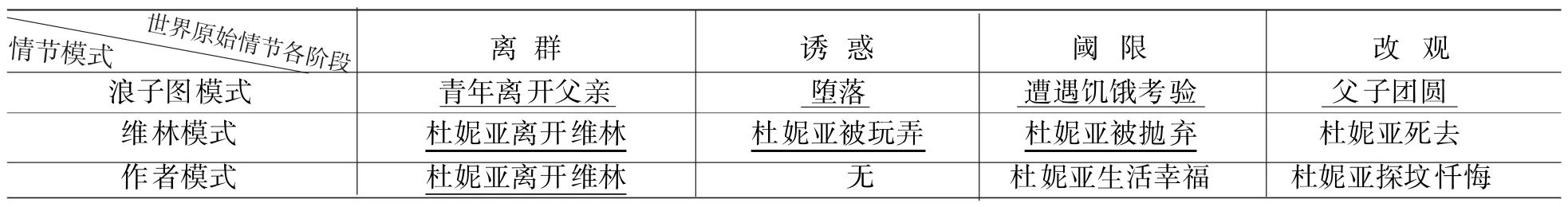

有趣的是,国内部分学者也注重解读作品中的《浪子图》,如,“驿站长家里给‘我’留下深刻印象的是浪子回头的壁画。作者并不是无所用心地在老人家里安排这幅壁画的。”[9]8甚或指出了此图与作品情节之间的联系:“作者对驿舍里《浪子回头》那几幅图画的内容的描写,乍看似属闲笔,与主题无关,读完全篇一想,便感到这段描写大有深意……作者匠心独运,以画中浪子回头的喜剧性情节反衬小说主人公的悲剧,使驿站长的身世显得更加可悲。”[10]122或者以此图作为批判维林的依据:“驿站长是一个民间文化传统的守望者,驿站屋内墙上‘浪子回头金不换’的挂画就是明证。民间道德传统的精义就是守望家园,听从家长,遵守家规。这正是他将出走的女儿杜尼娅视为‘迷途的羔羊’的原因。”[8]73显然,《浪子图》之所以频频被学界纳入情节加以解读,原因在于,它不仅将理想状态中的传统父子关系乃至父爱的故事以图画方式进行情节处理,也反映着维林的传统观念及其在此观念影响下对“迷途羔羊”命运发展的推理,体现着他叙述“女儿被拐”“寻女”“抢回女儿”等一系列故事的独特视角,基于此视角所形成的情节显然有别于《浪子图》图像化的情节(下文简称“浪子图模式”)及叙述者/作者所叙述的情节(下文简称“作者模式”),构成了独特的“维林情节模式”(下文简称“维林模式”),《驿站长》中随即也形成了三种情节模式并存、对照的局面,见表1。

表1 情节模式对照表

由表1可知,秋帕所说的“有机复现”不等于“完全复制”。在《驿站长》中,这一“复现”体现于对“子女出走”“遇险”“团聚”等系列“故事”的再整合,使其融入了三种情节模式,三条情节线索在作品中相互交织。因此,比照三者便能读取作者的道德情感抒发机理。换言之,《驿站长》中的情节是对“世界原始情节”范式的陌生化处理,让其“变形”,以抒发作者的道德情感:悯其善良软弱,哀其不幸,怒其守旧。

首先,比照“维林模式”与“浪子图模式”可获得传统的道德批判视角,也即悯其善良软弱,哀其不幸。如图所示,“维林模式”与“浪子图模式”极为相似,但前者没有出现父女团聚的“改观”阶段。这恰恰说明,在“维林模式”因果链条上,明斯基是维林悲剧之缘起,而维林则不仅尝尽了寻女之苦,更忍受着明斯基的凌辱,最终因“失女”而死去。沿此逻辑分析开去,明斯基自然会被冠以上流权贵社会不仁之士的骂名,这也是惯常道德批判乃至政治批判的源头。

其次,将“作者模式”与前二者进行比较可厘清道德批判新视角(也即怒其守旧)的产生机理。“作者模式”只有“离群”阶段与前二者相似,“诱惑”阶段缺失,“阈限”与“改观”阶段则出现了逆转,“可怜的杜尼娅”并不是维林想象中的“迷途羔羊”,也未被明斯基抛弃,反而出乎维林意料,与明斯基恩爱有加,最后“贵妇人杜尼娅携子探坟”使得“作者模式”与“维林模式”的对立更加鲜明。这一对立也说明,明斯基并不是杀死维林的凶手,也显然不是贵族阶级最坏的代表,有学者也因此而淡化明斯基的过失,认为“所谓的‘过失者’并未招来读者的怨恨,死者似乎也并没有赢得读者更多的眼泪。倒是维林心头的‘不平’,心底的‘嫉恨’表现出了其巨大的杀伤力,不仅好端端的家庭分崩离析,主人公也因此命丧黄泉。”[8]75传统的道德批判乃至政治批判视角由此也产生漏洞,“维林模式”内的“小人物”之死因也不再唯一、确切。

也正因为“小人物”死无确证,读者才下意识地将“作者模式”与“浪子图模式”进行对比,如杨爱华所言:“作者之所以在故事还没展开就仔细描绘墙上的图画,是让读者在读到后文时有参照的对象同时也预先对驿站长维林对女儿的父爱提出质疑,并毫不留情地讽刺他:尽管他天天看着这样的图画,却完全不理解这幅图画中包含的深意。”[11]124确实,我们若顺着“浪子图模式”往下推,本该有父女相认,相拥而泣的画面,但作者却偏偏让杜尼娅“晕倒”,读者的期待再次被打破,父女最终阴阳两隔,让维林的死因更加扑朔迷离。

而针对这一“晕倒”,王忠淇认为:“她也爱着父亲,并且知道父亲的来意,但她显然又不愿跟父亲回家。怎么办?就是这个困难的‘怎么办?’使她晕倒了。这一方面很合乎她的处境,另一方面这晕倒也是普希金的匠心安排。杜尼娅不晕倒,情节将如何发展?也许要浪费很多笔墨,也许有离开主题的危险。”[16]89倘若杜妮亚“故意晕倒”的推理成立,那么,“晕倒”这一细节的功能就不仅仅局限于避免离题,而是加强了“作者模式”与前两个模式的差异。此时,《浪子图》内的父子团聚仅仅是田园牧歌式的幻想,因为在宁静的驿站内,看似单纯的“小妖精”杜妮亚早已练就了应付上流社会的本领,最初的“出走”与再见面的“晕倒”恰恰表明她无法在爱情与亲情之间作出二者皆备的选择,且出于个中缘由更未及时抚慰遭到冷落的父亲,似乎在说明“要想得到爱情,必须以永远失去父亲亲情为代价,此等说来,陷入了爱的尴尬与悲哀不仅仅是‘可怜的维林’,而且还有‘可怜的杜尼娅’”[17]67。此时,我们不得不思考维林在这场“爱的尴尬与悲哀”中的角色。囿于“浪子图”那般传统父爱意识,加上众人从旁推敲,维林在“寻女”伊始便认定女儿“被抢”,让杜妮亚“倒心甘情愿”的“出走”给维林造成了不可逆的“回溯性”伤害,因此,他与维林第一次见面就央求:“大人!……请您行行好吧!……”“覆水难收,至少,请您把可怜的杜妮亚还给我吧!您已经玩够了,可别再毁了她!”①本文参照了俄语原文《Станционный смотритель(驿站长)》,网址:http://rvb.ruru/pushkin/01text/06prose/01prose/0861.htm;文中所引译文为自译,部分参照了网络译本,网址:http://lz.book.sohu.com/chapter-514648.htm l。

显然,女儿“被拐”甚至沦为“迷途羔羊”已成为维林的思维定式,贯穿于“维林模式”始末,这是维林质疑明斯基乃至其与杜妮亚爱情的根本原因,这或许直接导致维林难以与明斯基、杜妮亚沟通,以至于与前者爆发冲突,让后者在“爱的尴尬”中“晕倒”。而对照“作者模式”可知,维林显然看到了杜妮亚生活幸福,且详实生动地叙述了那一画面,但由于狭隘,未能从“女儿被拐”的先在思维定势中幡然醒悟,更不能相信杜妮亚的幸福;也由于传统父爱障目,维林始终无法认识杜妮亚为爱“出走”的真相,因而总是抱怨,而未进行理性沟通,在“平民—贵族”的阶层分立中患上了“失语症”;也正由于这一思维定势,在与明斯基交锋中,维林始终盲目、单方面地局限于“抢回女儿”,因而其反抗也显得无力,最终因担忧“迷途羔羊”的命运抑郁而死。

若不作细致的文本细读,很难发现情节的抒情功能,也无法发现批判维林这一反转视角,因为《驿站长》对这一善良“小人物”的批判不仅隐晦,且模糊了道德的善恶评判色彩,也已不局限于对维林个人命运的观照,而是指向社会发展中的各种守旧意识,这对物化语境下人际关系异化、社会原子化等现代性问题的思考亦有启示意义。因此,超越道德之善恶的字面含义,而关乎人文大势,此乃善中之善,以此大善反观“小人物”个性中无意或无奈而为之小“恶”,怜悯与反思并存,哀叹与冷静同在,笔触可谓细腻而深邃。

退一步说,不管是怜悯维林,还是感叹社会炎凉,不论是唏嘘父女感情薄如纸,还是批判“浪子图”所印证的传统观念,都体现了作者的立场,即便是同情,也是批判之后的深沉理解与包容,此亦为人文关怀之要义。由此可见,三种情节模式并存的抒情意味十分深远。

四、环境描写的抒情功能

叙事中的环境包括人文环境和自然环境。《驿站长》着重塑造人文环境,主要有三种途径:叙述者呈现人文环境,小人物体验人文环境,自然环境烘托人文环境。三者最终均服务于道德情感抒发。

首先,叙述者呈现人文环境,为道德情感抒发奠定基调。《驿站长》开篇便借公爵之口谈论众人对“驿站长”的偏见,“控告他们盛气凌人、冥顽不灵和消极怠工”“把他们当成不齿于人类的坏蛋”“刀笔吏”或者“土匪”,为驿站长的出场布下了人文环境大幕。但面对这种误解,叙述者又笔锋一转,描述了驿站长的真实生活境遇:他是“背黑锅的角色”,干实在的“苦役”,住“寒酸的住房”“天天诚惶诚恐”。即便如此,当叙述者在驿站遭受不公待遇时,又“恼恨驿站长卑鄙,骂他没有骨头”“耿耿于怀”,但叙述者并没有局限于此事,而是将此遭际与省长宴会上菜次序及服务员的势利眼联系在一起,转而对驿站长遭世人误解、蔑视的窘境表示理解:若“惺惺爱好汉”,抛弃“小官敬畏大官”的原则,“那会让人争得打破头”。这一解释不仅说明森严的社会等级秩序已然渗入日常生活的各个方面,且再次厘定了驿站长这一“十四等官阶背黑锅的角色”的低卑境地,其人文处境堪忧,同情心溢于字里行间。而听维林叙述时,面对其“几次喉口作梗,泣不成声”,叙述者称“倒要部分地归咎于果露酒,他灌下去足有五杯”,这一欲盖弥彰的说法,更能让人思考其遭遇背后的人文环境。正是在这一人文环境下他生前无尊严,死后更无人问起,如,叙述者问小男孩:“过路的旅客记得他吗?”得到的答案却是:“从不问死人。”在误解、理解、掩饰往复间,叙述者完成了人文环境的呈现,但其中的是非善恶曲直已然明了,可以说,一半是为情感倾向定调,一半是道德情感的抒发。

其次,小人物体验人文环境,道德情感在“寻女”中得以抒发。《驿站长》中杜尼娅“被拐”,维林“寻女”均通过维林倒叙回忆的方式呈现,再加上叙述者的转述,完整地展现了小人物对人文环境的体验。如前所述,此时维林、叙述者视角已经融合,若忽略这一事实而专注于“维林模式”所讲述的维林、明斯基交锋细节,我们便可发现传统道德批判视角的生发机理。如,叙述者再次与维林会面时,发现“他一头白发,满脸皱纹,胡子拉碴好久没剃,背脊佝偻——三四年工夫竟能使一名身强力壮的汉子变成一个衰朽的老头儿”“神色阴沉”,于是维林便借着酒劲讲述了与明斯基的两次交锋,具体情况见表2。

表2 维林与明斯基交锋细节对照

由表2可知,在交锋中,明斯基称呼用语无尊卑长幼之分,动作粗暴,直冲维林,而维林则用语低卑,在明斯基猛攻之下,他呆若木鸡,魂不守舍,极为被动,甚至在第二次交锋中已无任何表情、动作,唯有耐受“哑巴吃黄连”之苦。最值得注意的是,作者几乎不描写明斯基的心理,而对维林的心理描写细腻而有条理,让人心生怜悯。因此,明斯基与其“岳父”交锋中的心态,我们无从了解,似乎铁石心肠,极为冷酷。有学者认为,明斯基的冷酷源于对爱情的执着与维护,这种解释若成立,那么浸浴爱河的杜妮亚已然在父爱与爱情的对立中选择远离维林。此外,在交锋中小人物不仅始终处于劣势,连连败退,且还遭遇了勤务兵,先是冷漠待之,后又厉声呵斥,“挺胸把他从前厅里撵出来”,甚是狼狈。在第一次交锋之后还提到“衣冠楚楚”的后生下马车捡维林丢掉明斯基用于打发他的“皱巴巴”的15卢布,甚至在交谈结尾处,还提到过路浪人常拐跑姑娘养了一阵又扔掉,于是希望“迷途羔羊”早点死掉。这一切均将这一命途多舛的窘迫老叟置于孤立无援之地,无意中抓住了读者与生俱来的“怜悯弱小”的同情心,为读者抨击上流贵族留足了余地,传统的“小人物(下层百姓)—贵族(上流社会)”对立的道德批判视角便由此而生。其原因在于,大部分读者未能觉察维林、叙述者视角的融合,随即便沿着前述的“维林模式”进行解读,甚至站在“非此即彼”的立场上进行“非善即恶”的道德批判,如,要么批判明斯基不仁、不孝、冷酷[5]28,要么上升至阶级属性批判[6]36;[7]75,在维林被逼进的人文环境死角内,为“小人物”依稀保留了人文关怀的余温。无疑,批判和同情均是道德情感抒发的主要方式。

再次,自然环境烘托人文环境,道德情感得以强化。《驿站长》中的自然环境描写不多,且出现在老站长死后的场景中,如:“那时正值深秋。灰蒙蒙的云层布满天空。冷风从收割了的田野上扑面吹来,刮落枝头的黄叶和红叶飘飘乱舞。”“我们到了坟地,那是一处光秃秃的空地,没有围栅,立了许多十字架,没有一棵树。我平生从没见过如此凄凉的墓地。”色调暗淡、荒凉,此景不但应和情节发展,也与叙述者的情感倾向一致,他的落寞不单单是因为往昔美好逝去,也不单是因为一个维林的殒命,而是为众多维林的悲苦进行道德思考和批判,人文关怀之切映于字里行间,道德情感在自然环境的烘托下得以升华。

无疑,不管是叙述者对人文环境的描写,还是“小人物”对人文环境的体验,甚或是叙述者对自然环境的描述,均有助于展现“小人物”的形象。尽管学界批评视角各异,但始终离不开对环境描写的参照,故而对作者/叙述者道德情感抒发的考察也自然离不开此对环境描写细致入微的解读。

[1][俄]瓦·叶·哈利泽夫.文学学导论[M].周启超,王加兴,等译.北京:北京大学出版社,2008.

[2]林宗正.抒情下的叙事传统:《孔雀东南飞》的聚焦叙事与书写[J].中山大学学报:社会科学版,2012,(6).

[3]何卫青.叙事时代的抒情[J].浙江学刊,2001,(1).

[4]董乃斌.论中国文学史抒情和叙事两大传统[J].社会科学,2010,(3).

[5]翟维琦.简炼传神以少胜多——普希金《驿站长》艺术管窥[J].语文教学通讯,1985,(11).

[6]余芳.析普希金小说《驿站长》的修辞特色[J].语文学刊,2011,(5).

[7]吴生艳.论《驿站长》中的现实主义艺术特色[J].佳木斯教育学院学报,2012,(6).

[8]张建华.人性的尴尬与人格的缺憾——关于普希金《驿站长》的再思[J].俄语学习,2007,(3).

[9]牛慧萍.只是这人生……——重读《驿站长》[J].俄罗斯文艺,2003,(4).

[10]周盛德.试论普希金的《驿站长》[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,1984,(2).

[11]杨爱华.《驿站长》主人公维林的父爱解析[J].世界文学评论,2014,(2).

[12]申丹.何为“不可靠叙述”?[J].外国文学评论,2006,(6).

[13]申丹.何为“隐含作者”?[J].北京大学学报:哲学社会科学版,2008,(2).

[14]胡亚敏.叙事学[M].武汉:华中师范大学出版社,1994.

[15]彭甄.《驿站长》:叙述者形象及其非叙事性话语[J].岱宗学刊,1999,(1).

[16]王忠淇.《驿站长》的思想和风格[J].俄罗斯文艺,1999,(2).

[17]王立业.人性的爱与悲——普希金小说《驿站长》赏析[J].俄罗斯文艺,2011,(6).

[18][俄]瓦列里·伊·秋帕,艺术话语艺术因素分析法[M].周启超,凌建侯,译.北京:北京大学出版社,2016.

On Lyric Elements in Narrative Text——A case study on“The Stationmaster”

MENG Yao-deng1,2,YANG Yang2

(1.School of Foreign Languages,Peking University,Beijing 100871 China;2.School of Foreign Languages,Shihezi University,Shihezi,Xinjiang 832003,China)

Moral emotion is one of the vital emotions.There are three important lyrical elements in narrative texts:narrator,plot,and description of environment,all of which constitute major channels for the expression of moral emotion.“The Stationmaster”—a famous narrative text of Russian realistic literature—successfully portrays a well-known literary figure -Vyrin,and enlightens the literary tradition of “small potatoes”.The fusion of the narrator’s and Vyrin’s perspectives exerts an influence on the expression of moral emotion.“The pictures illustrating the parable of the Prodigal Son”,the author,and Vyrin have different narrative perspectives,which demonstrate three plotlines accordingly,thus forming the expressions of moral emotion.The description of environment also plays a role on the expressions of moral emotion by means of narrator,“small potato”,and natural entironment.By revealing the function of three lyric elements in moral emotion’s expression and analyzing the origin and logic of lyricism in narrative texts,it is our hope to shed new light on the critical reading of the short novel as well as other narrative texts.

Pushkin;“The Stationmaster”;narration;lyric elements

I106.4

A

1671-0304(2017)04-0118-07

2016-12-20 [网络出版时间]2017-08-24 0:35

蒙曜登,男,广西河池人,北京大学外国语学院博士生,石河子大学外国语学院讲师,主要从事俄语文学与世界文化的关系研究。

URI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20170824.0035.018.html

(责任编辑:任屹立)