非物质文化遗产民间经验与知识生产

2017-10-24王志炜李钦曾

王志炜,罗 丹,李钦曾

(石河子大学 文学艺术学院,新疆 石河子 832003)

非物质文化遗产民间经验与知识生产

王志炜,罗 丹,李钦曾

(石河子大学 文学艺术学院,新疆 石河子 832003)

非物质文化遗产知识的生产既是一种在地化的本土知识体系的建构,又是一种基于学术共同体的一般性知识体系的建构。非物质文化遗产民间经验与知识具有重要的社会、文化、经济和教育价值;其知识形态可区分为显性知识与隐性知识两个类型,呈现出显著的普遍性、通识性和共享性;非物质文化遗产知识生产应遵循整体性和开放性的原则。

非物质文化遗产;民间经验;知识;生产

作为符号资本的非物质文化遗产经验和知识对于当代社会政治、经济、文化和组织结构的转型,对于“美丽乡村”文化建设、城镇化建设、中华优秀传统文化传承发展具有特殊的价值、功能和意义。非物质文化遗产民间经验是一种对源自村落或社区文化空间,由特定个体或群体所掌握的纷繁的、具体的生产生活的实践活动或民俗事象的“亲力亲为”的感觉和记忆。非物质文化遗产知识是运用知觉、概念、法则、技能、命题等形式对这一感觉进行科学、理性的记录、描述、叙事和阐释。从功能上说,非物质文化遗产知识是村落(含部落、小镇、邻里……)文化、社区文化等地方性知识的重要表征,是区域文化建设的重要内容。从所属上来说,其知识是一种地方性知识,携带着强烈的本土或民众文化的印记。从种差上来说,其知识是一种具有显著的“‘地方性’‘整体性’‘口头性’”[1]以及经验性特征的本土化知识。从生产过程来说,其“知识构成是在规范的教育系统之外生产的”[2],既包含了特定文化范围内活动当事人的真实体验,又包含了专家、学者等局外人的“参与式观察”和“他者的观看”,还包含了基于学术共同体视野的跨地区、跨种族、跨学科的学理性抽绎。本文强调了非物质文化遗产民间经验与知识的价值,分析了在地化的民间经验、文化遗产保护实践进入地方性知识系统和课程系统中应该注意的问题。一方面这种知识生产为地方性非物质文化遗产项目争取了更大的发展空间,另一方面也促进了学者与民间的对话,为“非物质文化遗产进校园”行动提供了一定的理论、机制、原则和方法支持。

一、非物质文化遗产民间经验、知识的价值建构

非物质文化遗产民间经验与知识可为乡土文化的复兴、传统社会价值的认同,以及乡土社会秩序的重建、族群心理诉求的抚慰提供理论依据。非物质文化遗产民间经验与知识是中华优秀传统文化和现代民族国家文化体系的重要组成部分,是中华民族文脉、国脉传承延续的重要内容。非物质文化遗产是特定区域内族群生产生活信仰的“百科全书”,其中包含着丰富的人文地理、自然风物、宇宙知识、传统生产、生活实践和社会关系经验、民间习俗、宗教信仰、价值观念、思维模式等内容。21世纪以来,乡土文化这种“以边际效益递减和精细化为特征的内卷化文化”[3]正被都市文化、工业文化挤压到日益狭窄的境地,非物质文化遗产使用者和接受者的生活环境、生计方式、审美趣味等都发生了很大的变化。在地化的民间经验被冲击得七零八落,地方性知识的建构迫在眉睫。“人类社会已经进入了一个身份诉求的时代,每个地方都希望能突出自己的独特性”[4]。越来越多的政府管理者和学者群体认识到非物质文化遗产民间经验和知识对于文化认同、道德培育、情感维系和心理抚慰的价值。

非物质文化遗产民间经验与知识可为农村文化生态的修复,“美丽乡村”文化建设、传统工艺振兴、特色城镇建设以及文化软实力的彰显和现代民族国家的构建提供理论依据。随着全球一体化发展,人类社会需要突现文化多样性,推进多元创造力的族群文化保护与发展模式。非物质文化遗产经验和知识为新时代的文化生长提供了种子和基因。王文章提出非物质文化遗产的“生产性保护”概念,冯骥才向社会各界呼吁保护传统村落,张士闪强调农村的“礼俗治理”,文化部和教育部联合启动面向非物质文化遗产传承人群的培训项目,其最终目的都会促进社会大众对于乡土文化发展的自信心重建,都会促进地方社会及其族群的文化认同,调和割裂的城乡政治、经济、文化生态。

非物质文化遗产民间经验与知识不仅是一种地方文化的象征、标识,还是一种重要的符号商品、符号文化和符号资本,是现代文化产业的重要资源,其中蕴含着丰富的经济商业价值。贝拉·迪克斯认为,“‘遗产’不仅仅是被动的保护对象,而且是已经成为商人有利可图的资源”[5]。目前,探索高效益、低耗能又环保的发展路径已成为推动各国经济社会文化转型的主要思路。在后工业时代,以非物质文化遗产为主要资源的非物质经济——符号经济、创意经济和文化产业,成为新的经济增长点,受到各国政府的高度重视,也成为我国“十三五”时期的支柱性产业。符号经济的核心是知识,要彰显非物质文化遗产在文化生产场域中的经济商业价值,就必须首先建构其知识体系。

非物质文化遗产民间经验与知识中包含了丰富的教育要素,是“非物质文化遗产进校园”的关键点。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出,将中华优秀传统文化“贯穿国民教育始终”[6],非物质文化遗产经验与知识是重要的教育资源。非物质文化遗产民间经验和知识中包含了丰富的思想道德、文化知识、艺术体育、社会实践等方面的教育要素。教育中,一方面要培养学生对于文化平等、文化多样性等文化发展理念的认同,对于尊时守位、知常达变、开物成务等中华优秀传统文化核心思想理念的认同,对于崇德向善、见贤思齐、敬业乐群等中华传统美德的认同,对于求同存异、和而不同、中和泰和等中华人文精神的认同;另一方面还要让学生了解乡土文化以及非物质文化遗产,了解非物质文化遗产背后的生存智慧、思想哲学、精神价值以及文化政治意义;引导学生确立非物质文化遗产保护、传承、发展的使命意识,进而增强对于乡土文化的自觉和自信心。

二、非物质文化遗产民间经验、知识的性质与类型

非物质文化遗产民间经验是基于民众日常生产生活这一特定文化情境所获得的一种共同的“身体的感觉”和记忆的痕迹。表象、图式、情感、意志、体验、形象性、生动性是其主要特征。非物质文化遗产知识的表达应该透过民众的日常生产生活经验,直达民俗事象的内部并分析其内涵及其背后的知识本质,应该使用逻辑、抽象的概念术语和准确、理性的学理性描述,应该有相对宽阔的学术视野和较为系统的知识体系。非物质文化遗产民间经验要进入学校教育系统,必须完成日常生产生活经验向学科性知识的转化,以及地方性知识向普适性知识的转化。这对学校非物质文化遗产知识的生产提出了如下要求:一是构建基于“学科共同体”视野的非物质文化遗产知识体系,探索其与学校知识体系之间的匹配与推动机制;二是剔除非客观性、非理性、不稳定性、非共享性、非批判性的知识要素;三是搭建在地化的民间经验、地方性知识向学科知识、专业知识转化的平台。

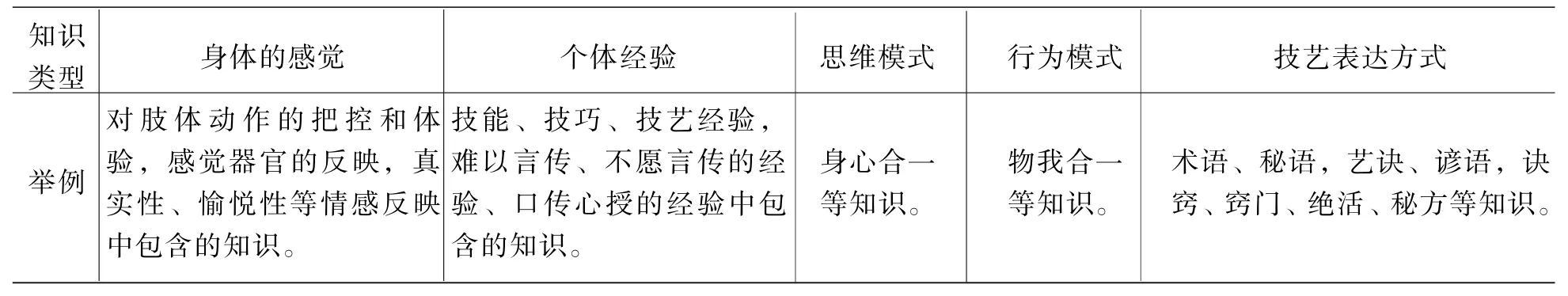

根据知识的属性及获取或转化的难易程度,可将其区分为显性知识与隐性知识两个类型。显性知识致力于构建一个完整的意义系统,具有很强的叙事性;源自传统文化内部,具有意义的稳定性和可阐释性;多蕴含于考古文物、传世文献、民间文献中,具有很强的客观性;多以科学思维、科学语言、科学实验为表现方式,具有很强的准确性和逻辑性。隐性知识“以一定环境中具体的身体结构和身体活动为基础”[7],具有很强的“具身化”[7]、个体经验性和情境依赖性。非物质文化遗产的核心技艺多掌握在特定传承人群中,因此具有很强的个人性、私密性、封闭性,在可表述方面存在一定的困难;非物质文化遗产依存于日常生产生活和社会关系网络中,具有很强的内嵌性;非物质文化遗产的技术、技能、技巧、技艺混合在一起,呈现出很强的混融性。由于缺少传承人及非物质文化遗产遗存的文化空间和生态环境,缺少身体的直接实践感受和经验,隐性知识的传承在学校教育中表现出先天性的不足,这影响了“非物质文化遗产进校园”的深入发展。第一,学校教育传承的知识必须是系统化、科学性、标准化、客观化的知识,而非“原境”状态下的知识。“在中国传统社会里,手工艺知识形态的客观化程度一直很低”[8],“手工技艺的许多知识点具有模糊性,最精湛的内容往往无法言说”[8],因此隐性知识很难进入课堂教学体系。第二,依靠行业户、师徒、家庭、亲属等社会关系网络传承的技艺口诀中包含的大量秘语、诀窍、口诀以及个体经验和实践感受以及非共享性知识,对其阐释、证实、证伪以及转化存在一定的困难。笔者认为当下学校非物质文化遗产的教育传承尚不具备传授隐性知识的条件。

表1 非物质文化遗产显性知识的构成

表2 非物质文化遗产隐性知识的构成

非物质文化遗产属于全人类的文化遗产,其知识形态呈现出一定的普及型、普遍性、通识性和共享性。朝戈金教授用“知识共享伙伴”一词来描述非物质文化遗产各生产主体之间的关系。从知识生产的参与者来看,非物质文化遗产的持有人、呈现者、研究者、接受者、保护者、传承者、传播者和创新者等相关主体或“利益相关方”[9]共同构成了一种共享伙伴关系。从知识生产的参与机构来看,非物质文化遗产的持有地区、社会组织、文化行政部门、高校、研究机构、商业机构也共同构成了一种共享伙伴关系。《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》强调,“充分尊重工人、农民、知识分子的主体地位,发挥领导干部的带头作用,发挥公众人物的示范作用,发挥青少年的生力军作用,……形成人人传承发展中华优秀传统文化的生动局面”[6]。这就是对“知识共享伙伴”这一理论的具体运用。因此在非物质文化遗产知识的生产过程中,应该充分重视各种共享伙伴的协同作用。

三、非物质文化遗产知识生产的原则

非物质文化遗产知识的生产,应当遵循以下基本原则。

(一)非物质文化遗产知识依存的整体性

所谓“整体性”,即其在共时与历时两个层面上所表现出来的一种统合性或生态性的关系。它是一种囊括非物质文化遗产与人的存在、人的活动以及与自然、经济、社会、政治诸方面的关系、规律、法则的知识体系。从知识生产的内容结构上来说,这种整体性既包含人对宇宙、自然与生产、生活方式的关系、规律、法则的认识,还包含人与宗教信仰、价值观念、文化氛围关系的认识,人与礼仪规制、节庆仪式、村落或社区的生产组织关系、社会制度关系的认识。从知识生产的主体上来说,这种整体性既包含传承人的个体生理、心理要素,依存环境的生态性,知识共享伙伴的内外部结构对非物质文化遗产的影响,还包含对传承人群的创造能力和文化主体地位的尊重,对民族精英的地位与作用的重视,以及对专家、学者等参与者身份的确认。

非物质文化遗产知识的生产应具有基于过去和面向未来的视野。“过去”,即非物质文化遗产知识与口头传统、经典文献、民间文献、考古文物之间的关系;“现在”,即其知识与日常生活经验、田野调查、社会语境、文化语境、时代精神之间的关系;“未来”,即其知识与生产方式变革、文化演替与变革、日常生活审美变革、道德信仰体系重建之间的关系。对待过去和现在,切忌“先立一论,趋史料以就我”,根据人为的主观意图或地方政府的意志任意地剪裁材料,甚至歪曲材料本意。对待未来,我们应该秉持开放性、动态性的发展观,明确文化演替与变革的趋势。将非物质文化遗产知识在地化的历史建构和时代建构置于同一个系统中。

将非物质文化遗产知识的生产纳入对区域乃至国家的文化、艺术、社会、政治、经济的认知系统中。非物质文化遗产知识是民间知识、民间文化的重要组成部分,是文化政治的重要指标,是政治制度的重要体现,是重要的商品符号和文化资本,是文化创意经济的重要内容。无论是“艺术化的生活”,还是“生活化的艺术”都是“非物质文化遗产融入现代生活”的重要体现。“在城市现代生活中,产生了新的富裕阶层和中产阶级,他们需要有新的象征体系和新的艺术形式来引导自己的高雅生活,塑造自己的社会形象。传统的茶道、香道、花道,还有雅聚等,仿佛是恢复了古代的文人生活,高雅有情趣,但又是舒适的现代高科技享受的基础上的古代文人式的艺术化生活”[4]。刺绣、枝条编织等传统家庭生活必需品逐渐向具有独立审美功能的陈设品转化,茶器、香器、花器、佛珠等代表古人生活状态的陶瓷、木器制品走进城市富裕阶层、中产阶级的日常生活,非物质文化遗产成为民众日常审美和文化生活的重要内容。

(二)非物质文化遗产知识形态的开放性

非物质文化遗产知识的生产体现了不同利益、权力主体的主观意图以至协商、互动与博弈关系,承载了超越知识本身的重大使命,这就使其知识建构呈现出很强的开放性。但国际、政府、学者、民众、媒体和市场等多个社会力量、权力关系和“知识共享伙伴”从各自的利益诉求出发来建构非物质文化遗产的价值体系,经过一系列复杂的文化要素挖掘、符号生产乃至再造,非物质文化遗产知识成为民族国家建构、区域文化建设、地区形象乃至话语建构的重要表征。这个过程承载了多个话语样态,携带了多个生产主体的意图,是多种社会力量合谋臆想以及博弈的结果。从具有强烈地方印记的区域性文化走向具有普适性、通识性的公共文化,必须恪守科学的、冷静的学术态度,突破直观经验的误区和狭隘的民族主义的局限,确立终极的人文关怀精神和视野。

非物质文化遗产知识形态具有很强的动态性。费孝通称之为“活的历史”“活的文化”,萨林斯认为“全球化的同质性与地方差异性是同步发展的”[4],方李莉称之为“文化生态平衡的动态性”和“文化生态演替”[4]。第一,非物质文化遗产由不同的传承人群所拥有,“‘非遗’是依附于人而存在的,人的存在是‘非遗’存在的前提,没有人就没有‘非遗’”[9];非物质文化遗产依存于不同的文化空间,以致成为地方公共文化服务体系的一部分,共时性和历时性方面的特色认同使其呈现出很强的差异性。第二,生活共同体、学术共同体内部要素、外部关系的复杂性及其共同的文化创造,政府实践对在地化知识建构的有意强化和推动,使非物质文化遗产的知识生产呈现出很强的差异性。第三,“原生态”和“本真性”这两个描述非物质文化遗产生存状态的词汇逐渐被“活态性”所取代。在当下时空中寻找过去、现在和未来的临界点变得非常困难,“几乎所有的人类学家研究和描述的‘传统的文化’,实际上都是新的传统”[10]125,“所有的活态的文化都是在不停的运动中存在的,不变是暂时的,变才是永恒的”[4],“从时间上看,这种共同生活经验并不只是一种过去的投影,而是仍然处在不断流动中,处在过去、现在和未来的延伸之中”[11]98。由此,我们应该用理性、审慎的态度,运动、发展的眼光来对待这一知识建构的过程。

在研究方法和研究视野上,非物质文化遗产的知识生产要具有一种开放性。它既要吸纳其主体学科——民间文学的文本分析方法和民俗学、人类学的田野调查方法,又要借鉴历史学的文物分析、文献解读方法,社会学的社会调查、实验研究、区域社会史研究方法,还要借鉴一些跨学科研究方法,比如“华南学派”所倡导的从田野角度来解读文献的方法;叶涛教授整合碑刻、族谱等民间文献交互参证和文本形态学分析相结合的方法[12]。

四、结 语

非物质文化遗产知识具有很强的地方话语色彩,是一种在具体的时空语境下,由特定个体或群体所掌握并反映其生活认知经验的、具体可感的、具有一定认同基础、共同诉求和效力的在地化知识体系。从本质上来说,非物质文化遗产民间经验的系统性整理及其知识生产既是一种在地化的本土知识体系的建构,又是一种基于学术共同体的一般性知识体系的建构;学校非物质文化遗产的知识生产是一个动态化的过程,既包含了传统与现代的协同发展,又包含了全球化与多样性的协同发展,还包含了世界范围内非西方文化体系内部所孕育的传统文化复兴的浪潮。

[1]杭间.本土知识体系与传统研究[J].东南文化,2002,(8).

[2]孙发成.非遗保护背景下民间传统手工艺知识体系的构建[C]//浙江师范大学浙江省非物质文化遗产研究基地.非物质文化遗产研究集刊,2014,(11).

[3]高小康.非物质文化遗产与乡土文化复兴[J].人文杂志,2010,(5).

[4]方李莉.有关“从遗产到资源”观点的提出[J].艺术探索,2016,(8).

[5]贝拉·迪克斯.被展示的文化——当代“可参观性”的再生产[M].北京:北京大学出版社,2012:126

[6]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[Z].2017-01.

[7]张朵朵.风险中的具身知识:设计师介入地方传统手工艺的人类学反思[J].南京艺术学院学报:2016,(2).

[8]邱春林.“共享性技术”与手艺人的成材之路[J].民族艺术,2010,(3).

[9]朝戈金.知识共享伙伴——非物质文化遗产保护中的民族志立场[J].西北民族研究,2012,(2).

[10]马歇尔·萨林斯.甜蜜的悲哀[M].王铭铭,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000.

[11]David Carr,Time,Narrative and History,Bloomington/Indianapolis:Indiana University Press.1986.

[12]程梦稷,叶涛,等.在地化的“非遗”话语——《民间文献与民间传说的在地化研究》问答、评议与讨论[J].民族艺术,2016,(4).

Folk Experience in the Localization and the Production of Intangible Cultural Heritage Know ledge

WANG Zhi-wei,LUO Dan,LI Qin-zeng

(College of Literature and Arts,Shihezi University,Shihezi,Xinjiang 832003,China)

The production of intangible cultural heritage know ledge is both the construction of the localized know ledge system of localization and that of a general know ledge system based on academic community.That folk experience and know ledge of intangible cultural heritage have important values for society,culture,economy and education.The know ledge forms can be divided into two types:explicit know ledge and implicit know ledge,revealing remarkable features as universality, comprehensiveness and sharing.The know ledge production of intangible cultural heritage should follow such principles as integrity and openness.

intangible cultural heritage;folk experience;know ledge;production

G112

A

1671-0304(2017)04-0107-05

2017-03-20 [网络出版时间]2017-08-24 0:09

王志炜,女,河北阜城人,石河子大学文学艺术学院副教授,石河子大学人文社科重点研究基地新疆非物质文化遗产研究中心研究员,主要从事艺术教育、非物质文化遗产教育传承研究。

URI:http://kns.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20170824.0009.006.html

(责任编辑:李 平)