农业转移人口落户小城镇意愿影响因素的实证分析

——基于晋江、长乐、福清的调查

2017-10-23苏萍萍郑庆昌

苏萍萍, 郑庆昌

(1.福建农林大学公共管理学院; 2.福建农林大学软科学研究所,福建 福州 350002)

农业转移人口落户小城镇意愿影响因素的实证分析

——基于晋江、长乐、福清的调查

苏萍萍, 郑庆昌*

(1.福建农林大学公共管理学院; 2.福建农林大学软科学研究所,福建 福州 350002)

基于对晋江、长乐和福清407位农业转移人口的问卷调查,利用交叉统计和Logistic二元回归,从人口特征因素、家庭因素、基本公共服务因素、制度因素和社会心理因素等5个方面分析影响农业转移人口落户小城镇意愿的因素。结果表明:子女就学地点、是否在务工地接受职业技能培训、土地处置方式和是否适应务工地生活对农业转移人口落户小城镇意愿有显著影响,而性别、受教育程度等其他几个自变量对农业转移人口落户小城镇意愿没有显著影响。

农业转移人口;小城镇;落户意愿

一、文献综述与问题的提出

推进农业转移人口市民化是新型城镇化建设的首要任务,也是解决我国“三农”问题和破解城乡二元结构的重要举措。党的十八届三中全会明确提出要逐步把符合条件的农业转移人口转为城镇居民,切实解决好已经转移到城镇就业的农业转移人口的落户问题[1]。2015年,我国常住人口城镇化率已达56.1%,而户籍人口城镇化率仅有39.9%,仍存在16.2个百分点的差距[2],这部分由长居城镇而尚未落户的农业转移人口组成。同时,从就业地点来看,2015年在小城镇务工的农民工约占当年所有外出农民工的33.29%[3]。因而,不论是从国家政策还是现阶段农业转移人口务工地点来看,实现农业转移人口在小城镇的市民化是我国推进新型城镇化建设的重点。此外,相比大城市,小城镇的社会文化环境与乡村较为接近,农业转移人口更易于适应和融入,且小城镇的生活成本与就业压力相对较低。调查显示,在直辖市和省会城市务工的农民工每月生活消费支出人均为1106元,比在小城镇生活高出近24个百分点[3]。可见,小城镇是吸纳农业转移人口的重要途径之一[4],推动农业转移人口在小城镇落户定居是今后新型城镇化工作的一个重要方向,既可以缓解“大城市病”,又有利于解决农村“空巢化”问题。其中,探讨农业转移人口落户小城镇意愿的影响因素具有重要的理论意义和实践价值。

国内部分学者对农业转移人口落户城镇意愿问题进行了一定的探索。其中,张冀、贾淑军和谢云等研究发现农业转移人口落户城镇意愿不高[5-7];夏显力等认为性别、婚姻状况和受教育程度会对农业转移人口落户城镇意愿产生显著影响[8];卢小君等研究发现随着月收入的提高,农民工的进城落户意愿也逐渐增强[9];赵翌等提出社会保险和子女就学情况等制度性因素对农民工落户城镇意愿影响显著[10];叶鹏飞则认为社会保障因素对农民工城市定居意愿无显著影响,指出家庭因素和社会交往因素是影响农民工城市定居意愿的关键因素[11]。部分学者运用“推力-拉力”范式来解释农民工落户城镇意愿的影响因素。其中,朱琳等基于推拉理论研究发现农民进城落户决策的影响因素涉及个人因素、家庭因素和村庄因素等3个层面[12];邱鸿博、李俊霞等经研究发现土地是农村的核心拉力,保留农村户籍可以享受土地带来的收益,这使得农业转移人口不愿意落户小城镇[13-14];陈会广等进一步深入研究发现土地处置方式对农民工市民化意愿影响最为显著[15]。上述的研究文献主要选取县级以上的城镇进行实证分析,对县级小城镇的研究则相对较少。有些学者通过对江西省、安徽省、浙江省、江苏省南部地区及成都市的小城镇进行调研发现,农业转移人口落户小城镇意愿并不强烈[16-20]。影响农业转移人口落户小城镇的主要影响因素有待进一步研究。

晋江、长乐和福清位于福建东部沿海,交通便捷,经济发达,2015年这3个地区生产总值在全省县域经济实力排名中均排在前十,对外来人口吸引力大,每年有大量的农业转移人口流入。作为新型城镇化试点,晋江、长乐和福清在推进农业转移人口市民化方面先行先试,深化户籍制度改革,全面放开落户限制,积极推动基本公共服务由户籍人口向常住人口覆盖,让农业转移人口“进得来、融得入、留得住、有活干、有学上”。农业转移人口在小城镇落户既可为这3个地区产业的发展提供丰富的劳动力,促进经济的进一步发展,也可保障农业转移人口享受同城镇户籍居民均等的公共服务。基于学者们已有的研究,本文基于对这3个地区的问卷调查,探讨农业转移人口小城镇落户意愿的影响因素,并提出推进农业转移人口落户小城镇的对策建议,以期为政府部门制定相关政策提供参考。

二、数据来源与处理

(一)数据来源

本文数据来源于2015年7-8月在晋江、长乐、福清的实地调研。调查地点主要是工业区、建筑工地、商业街区、餐馆、私人企业等场所,调查对象为在务工地居住6个月以上的外来农业转移人口,调查内容主要是农业转移人口的人口特征、家庭特征、经济特征、社会心理特征及基本公共服务享受情况等。此次调查共发放问卷450份,剔除无效问卷后,获得有效问卷407份,问卷的有效率为90.4%。

(二)变量选择

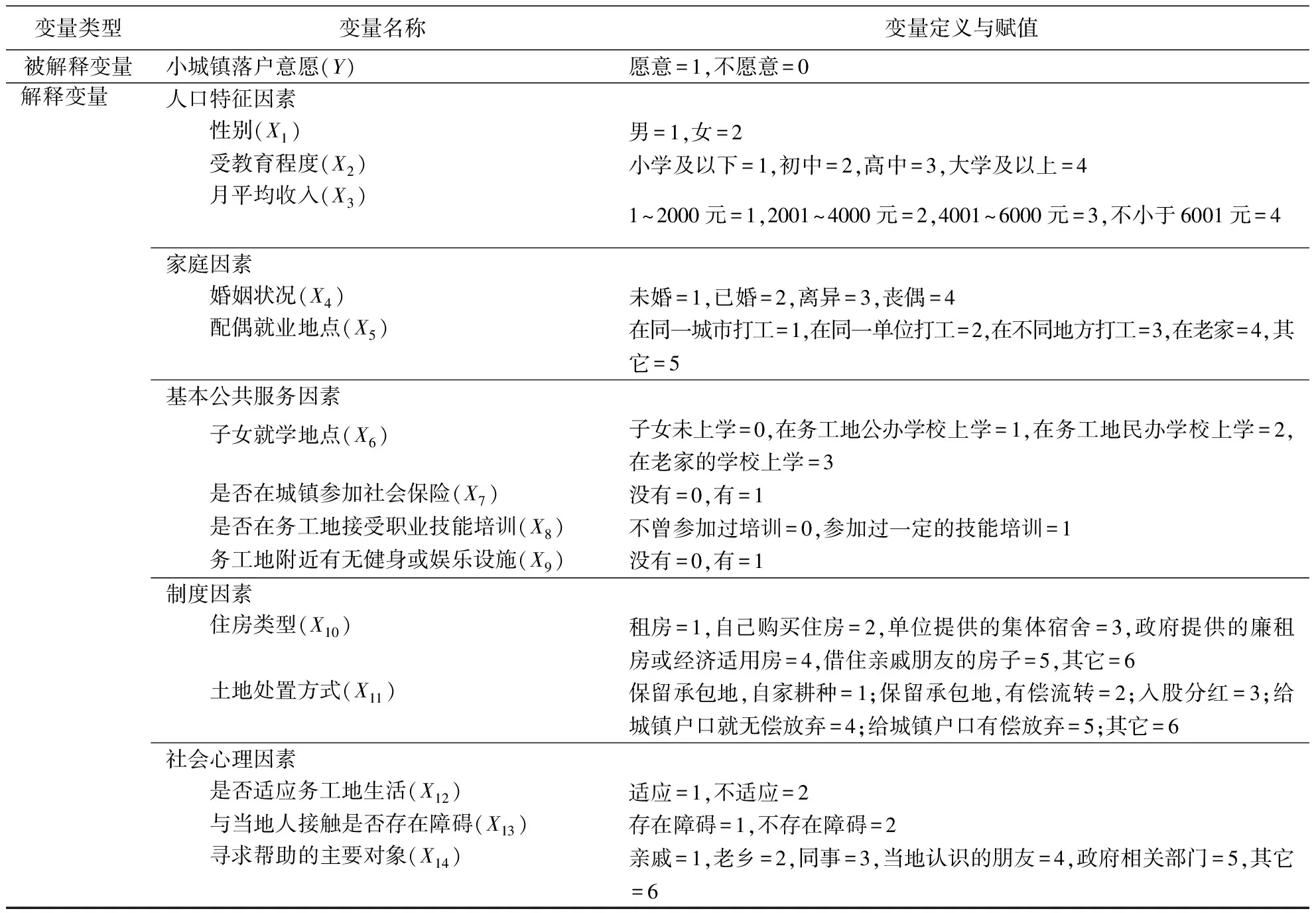

本文变量的选取皆基于农业转移人口落户小城镇意愿影响因素研究的需要。通过广泛的文献阅读,借鉴与总结学者们已有的研究成果,研究发现人口特征因素、家庭因素、基本公共服务因素、制度因素和社会心理因素是综合影响农业转移人口落户小城镇意愿的变量。由此,本研究将这5类因素的14个相关变量引入模型进行分析,变量的选择与说明具体如表1所示。

1.人口特征因素。性别与小城镇落户意愿的相关性目前尚无定论,部分研究发现性别对进城务工人员城镇定居意愿无显著影响[21],部分研究则发现女性相比男性在城镇生活压力较小,可通过婚嫁落户城镇,其小城镇落户意愿更高[22]。受教育程度与城镇落户意愿正相关,受教育程度越高,小城镇落户意愿越强烈,大专及以上学历者期望定居城镇比重最高,达66.98%[23]。月平均收入是农业转移人口落户定居小城镇的经济基础,就业收入水平影响其小城镇定居的预期经济收益,进而影响其城镇落户决策。因此,本文选取“性别”“受教育程度”“月平均收入”等3个变量来分析人口特征因素。

2.家庭因素。婚姻状况对农业转移人口落户小城镇意愿产生显著影响,已婚的农业转移人口落户意愿相对较高[4]。在已婚的情况下,配偶就业地点是否在同一城市则可能影响其落户小城镇的意愿。研究发现夫妻共同外出务工的农业转移人口更倾向于在小城镇定居,该类人群落户小城镇的意愿是夫妻未共同外出者的1.482倍[11]。因而,本文用“配偶就业地点”与“婚姻状况”来分析家庭因素。

3.基本公共服务因素。城乡基本公共服务非均等化是推动农民进城的主要因素[23]。子女教育环境显著影响农民工落户小城镇的意愿,有56.4%的农民工为了子女的教育与发展愿意在小城镇落户[24];参加了城镇医疗保险的农民工的留城意愿高于没有参加者的近10个百分点[25];培训经历对外出农民工留城意愿有显著的正向影响[26],拥有一定职业技能的农业转移人口愿意落户小城镇的概率比没有职业技能的高出13.9个百分点[18]。随着经济的发展和社会的进步,农业转移人口对公共文化服务的需求也在不断增长,因而,除上述3个变量外,本文引入“务工地附近有无健身或娱乐设施”这一变量。

4.制度因素。农业转移人口在城镇的住房条件越稳定,其落户定居的可能性越大。研究发现:自己购买住房者愿意落户比例分别比租房者和住工棚、集体宿舍、投亲靠友者高出9.7个百分点和19个百分点[27]。土地预期收益是影响农民工移居或转户的关键因素[6]。研究发现:有偿退出承包地虽有助于提升农民工落户意愿,但仍有40.3%的农民工选择保留承包地[28]。因此,本文选取“住房类型”和“土地处置方式”来分析制度因素。

5.社会心理因素。社会心理通常包括农业转移人口对小城镇生活的适应情况、社会认同感以及社交网络等。农业转移人口对小城镇的认同感和归属感越强,越适应小城镇生活,其落户意愿越强烈[8,10]。同时,在小城镇的社交圈子越广,遇到困难时可寻找的帮助对象越多,越有利于促进农业转移人口在小城镇落户定居[29]。因此,本文选取“是否适应务工地生活”“与当地人接触是否存在障碍”“寻求帮助的主要对象”等3个变量来衡量社会心理因素。

表1 变量选择与说明

(三)数据处理

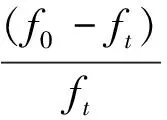

1.列联表分析法。利用问卷调查的数据,采用列联表分析法,将选取的自变量分别与因变量“落户意愿”交叉形成频数分布表,再利用单因素卡方检验来检测2个分类变量之间是否存在相关性。卡方检验统计量的计算公式为:

(1)

其中,fo表示观察值频数,ft表示期望值频数。当卡方值χ2>χα临界值,P≤α时,说明某一变量与农业转移人口落户小城镇意愿之间显著相关;反之,则说明该变量与农业转移人口落户小城镇意愿不相关。

2.Logistic回归。将通过单因素卡方检验的自变量纳入Logistic回归模型中,分析其是否对农业转移人口落户小城镇意愿产生显著影响。由于农业转移人口落户小城镇意愿分为“愿意”与“不愿意”,故采用二元Logistic回归模型:

ln[Pi/(1-Pi)]=α+β1X1+β2X2+…+βnXn

(2)

其中,Pi表示农业转移人口愿意落户城镇的概率,Xi表示影响农业转移人口落户城镇意愿的各变量(i=1,2,…,n),α表示常数项,βi表示回归系数(i=1,2,…,n)。

三、农业转移人口落户小城镇意愿的影响因素分析

(一)交叉列联表结果分析

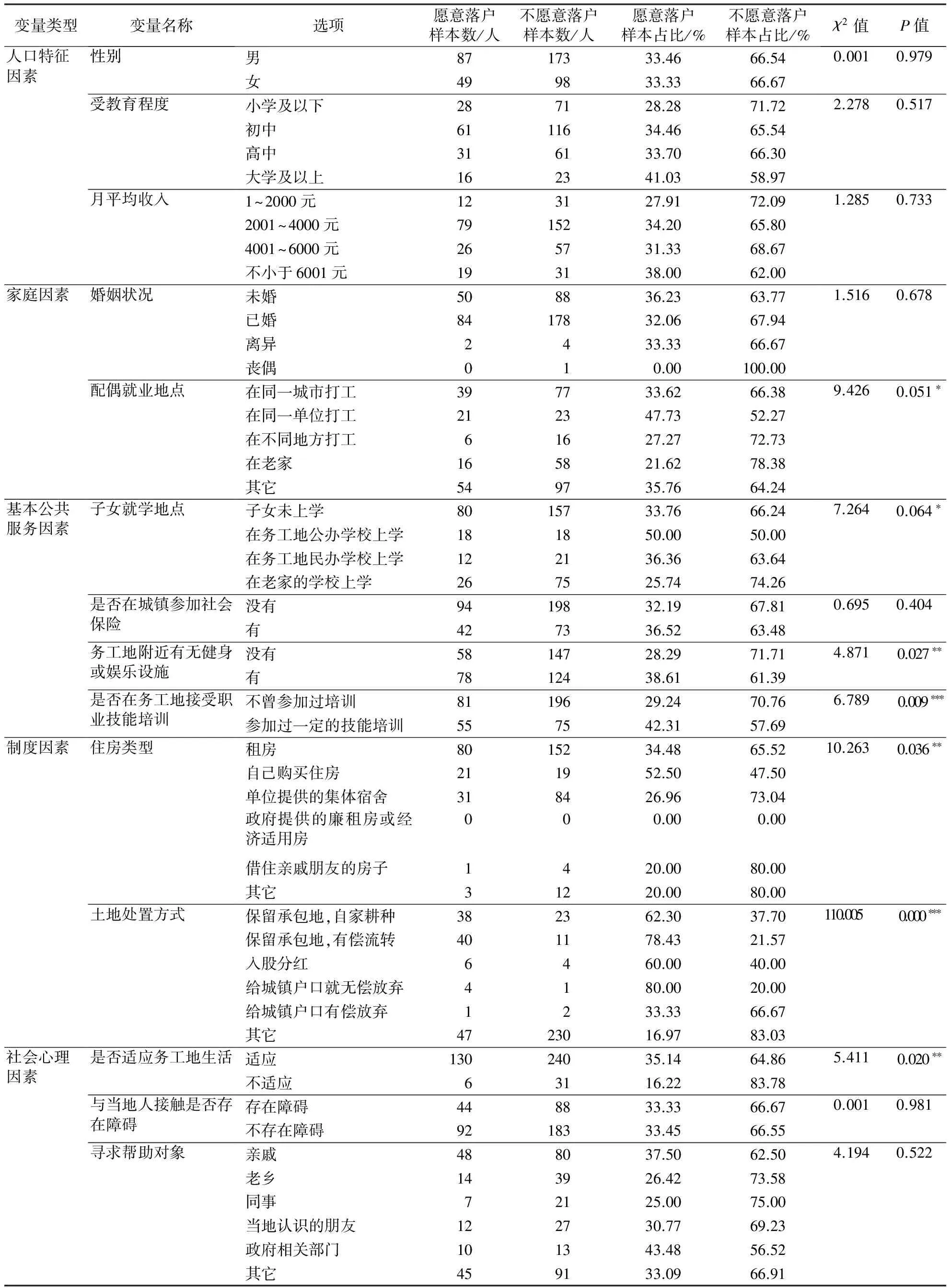

1.人口特征因素。性别、受教育程度和月平均收入都没有通过显著性检验,说明这3个变量对农业转移人口落户小城镇意愿没有影响。由表2可知:在性别方面,农业转移人口落户小城镇意愿无明显差异,绝大多数农业转移人口表示不愿意落户,其中,男性为66.54%,女性为66.67%。在受教育程度方面,大学及以上学历的农业转移人口落户小城镇意愿最为强烈,高达41.03%,比小学及以下学历高出近12.75个百分点。可见,农业转移人口受教育水平越高,其落户小城镇的意愿越强。但卡方检验的结果显示,受教育程度的P值为0.517,远大于10%的显著性水平,说明受教育程度与农业转移人口落户小城镇意愿显著不相关。在月平均收入方面,除了月平均收入在2000元以下外,月平均收入在2000元以上的农业转移人口愿意落户小城镇的比例均在30%以上,比月平均收入在2000元以下的高约10个百分点。但从整体上看,不愿意落户小城镇的农业转移人口远高于愿意落户的农业转移人口,各个收入段的农业转移人口不愿意落户的均在60%以上,卡方检验的结果也表明月平均收入与农业转移人口落户小城镇意愿显著不相关。

2.家庭因素。在家庭因素中,仅“配偶就业地点”这一变量对农业转移人口的小城镇落户意愿产生影响。“婚姻状况”没有通过显著性检验,卡方检验显示婚姻状况的P值为0.678,远大于10%的显著性水平,说明婚姻状况对农业转移人口落户小城镇意愿无显著影响。在10%的显著性水平下,“配偶就业地点”对农业转移人口落户小城镇意愿产生影响。农业转移人口务工地与其配偶的就业地点越近,其落户小城镇的意愿愈强。夫妻双方在同一单位打工的农业转移人口愿意落户小城镇的比例最高,达47.73%;配偶在老家的愿意落户的比例最低,为21.62%,说明夫妻双方两地分居会弱化其落户意愿。

3.基本公共服务因素。子女就学地点、务工地附近有无健身或娱乐设施、是否在务工地接受职业技能培训均对农业转移人口落户小城镇意愿产生影响。在10%的显著性水平下,子女就学地点对农业转移人口落户小城镇意愿产生影响。随迁子女在务工地公办学校上学的农业转移人口落户小城镇意愿最高,愿意落户的占比50.00%;随迁子女在务工地民办学校上学的次之,愿意落户的占比36.36%。在5%的显著性水平下,务工地附近有无健身或娱乐设施对农业转移人口落户小城镇意愿产生显著影响。务工地附近有健身或娱乐设施的,愿意落户的农业转移人口占比38.61%;务工地附近无健身或娱乐设施的,愿意落户者仅占28.29%,二者之间存在较大差异。在1%的显著性水平下,农业转移人口是否在务工地接受职业技能培训对其落户小城镇意愿产生显著影响。从农业转移人口在务工地接受职业技能培训情况来看,参加过一定的技能培训的农业转移人口愿意落户小城镇的比例达42.31%,而不曾参加过培训的愿意落户者占29.24%,前者高出后者13.07个百分点。

4.制度因素。住房类型和土地处置方式都对农业转移人口小城镇落户意愿产生影响。在5%的显著性水平下,住房类型对农业转移人口落户小城镇意愿产生显著影响。自己购买住房的农业转移人口有52.50%愿意落户小城镇,而租房者愿意落户的仅占34.48%,住在单位提供的集体宿舍和借住亲戚朋友房子的农业转移人口落户小城镇的意愿更低,分别为26.96%和20%。调查发现,租房、住在单位提供的集体宿舍或借住亲戚朋友的房子均具有临时性,这类农业转移人口的流动性相对更大,其落户小城镇的意愿往往低于自己购买住房的农业转移人口。在1%的显著性水平下,土地处置方式对农业转移人口落户小城镇意愿产生极为显著的影响。从土地处置方式来看,绝大多数的农业转移人口不愿意放弃承包地,选择“保留承包地,自家耕种”愿意落户的占62.30%,选择“保留承包地,有偿流转” 愿意落户的占比更高,占78.43%。可见,土地不再是简单的生产资料,而是农业转移人口财产性收入的一个重要来源。农业转移人口不愿意放弃承包地,不仅是由于土地上附着的经济收益,更是将承包地作为无业或失业时的一种生活保障。

表2 交叉列联表

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。检验或修正方法除了“婚姻状况”“住房类型”“土地处置方式”采用似然比检验外,其他变量采用皮尔逊卡方检验

5.社会心理因素。由表2可知,仅“是否适应务工地生活”这一变量通过了显著性检验,对农业转移人口小城镇落户意愿产生显著影响。在5%的显著性水平下,是否适应务工地生活对农业转移人口落户小城镇意愿影响显著。相比不适应务工地生活的农业转移人口,适应者中愿意落户与不愿意落户之差要低于不适应者,二者之间差距近37.84个百分点。卡方检验结果表明,与当地人接触是否存在障碍与农业转移人口落户小城镇意愿显著不相关。在与当地人接触是否存在障碍这一选项上,选择存在障碍与不存在障碍的农业转移人口愿意落户的比例分别为33.33%、33.45%,差异较小。卡方检验结果显示,寻求帮助的主要对象对农业转移人口落户小城镇意愿没有影响。在务工地遇到困难时,31.45%的受调查者认为要依靠自己或求助于亲戚,向同事或当地认识的朋友寻求帮助的分别为6.9%和9.6%,均不到10%,可见,农业转移人口的社会关系网变化不大,在社会交往上始终注重经营与农村亲戚、老乡等群体之间的人际关系,不注重在务工地扩大交友圈,尚未在情感上真正融入城镇。因而,为促使农业转移人口在城镇扎根落户,应着力提升其对城镇的心理认同感。

(二)Logistic回归分析

在列联表分析和单因素卡方检验的基础上,将对农业转移人口落户小城镇意愿产生影响的7个自变量纳入Logistic回归,对其显著性进行检验。由表3可知,土地处置方式和是否适应务工地生活这2个变量分别在1%和5%的水平上影响显著,与列联表分析中单因素卡方检验的结果一致;子女就学地点和是否在务工地接受职业技能培训这2个变量均在5%的水平上影响显著;而配偶就业地点、务工地附近有无健身或娱乐设施和住房类型等3个变量影响不显著。

表3 农业转移人口落户小城镇意愿影响因素的Logistic回归分析

注:***、**分别表示在1%、5%的水平上显著

1.家庭因素。在Logistic回归模型中,配偶就业地点没有通过显著性检验,这可能是由于尽管夫妻双方一同外出务工,但老人和小孩仍留居农村,笔者通过调查发现农业转移人口中举家外迁的仅占比21.76%,约80%的农业转移人口的父母或者孩子依旧留守在老家。因而,他们外出务工获取经济收入只是为了维持家庭生计,并没有打算在小城镇定居。

2.基本公共服务因素。在5%的显著性水平下,子女就学地点和是否在务工地接受职业技能培训这2个变量对农业转移人口落户小城镇意愿产生显著影响。子女就学地点这一变量的回归系数为0.253,说明子女就学地点与农业转移人口落户小城镇意愿显著正相关,促进农业转移人口随迁子女在务工地就学有助于提升其小城镇落户意愿。是否在务工地接受职业技能培训这一变量的回归系数为-0.586,发生比率Exp为0.557,说明与参加过一定职业技能培训的农业转移人口相比,从未参加过职业技能培训的农业转移人口落户小城镇的发生比率将降低44.3%。可见,加强农业转移人口的职业技能培训有助于提升其市民化意愿。而务工地附近有无健身或娱乐设施在Logistic回归分析中没有通过显著性检验,主要与农业转移人口的业余时间和业余生活偏好有关。调查发现:一方面,农业转移人口每日工作时间多数超过8 h,更有甚者长达12 h,其业余时间不充裕;另一方面,农业转移人口业余生活安排首选是“看电视”,占比49.39%;其次是“在家里或宿舍休息”,占比48.16%;外出体育锻炼和看电影的分别仅占12.78%和19.16%。可见,农业转移人口的生活方式与城镇居民仍存在较大差异,有健身或参加娱乐活动偏好的较少,故务工地附近有无健身或娱乐设施对其落户小城镇意愿没有显著影响。

3.制度因素。土地处置方式是影响农业转移人口小城镇落户意愿的一个显著因素,在卡方检验和Logistic回归分析中均通过了1%水平上的显著性检验。同时,选择“保留承包地,自家耕种”和选择“保留承包地,有偿流转”的农业转移人口落户小城镇的意愿较强,愿意落户者分别占比62.30%和78.43%。这与学者们已有的研究结论一致,卢小君等研究发现,当以放弃家乡土地作为市民化的条件时,农民工进城落户意愿会迅速下降[30]。《中华人民共和国农村土地承包法》第二十六条规定:“承包期内,承包方全家迁入小城镇落户的,应当按照承包方的意愿,保留其土地承包经营权或者允许其依法进行土地承包经营权流转。承包期内,承包方全家迁入设区市,转为非农业户口的,应当将承包的耕地和草地交回发包方。承包方不交回的,发包方可以收回承包的耕地和草地。”由此可知,推动相关法律规定的贯彻实施,保留农业转移人口的承包地,是促使其在小城镇落户的一个关键。而住房类型在Logistic回归分析中没有通过显著性检验,这与学者们的研究不一致。已有的研究普遍认为,住房条件越好,农业转移人口的城镇落户意愿越强。住房类型这一变量的影响之所以不显著,是因为较少农业转移人口有能力自己购买住房以及享受政府提供的廉租房或经济适用房。调查发现:农业转移人口中租房的占57.00%,居住在单位提供的集体宿舍的占28.26%,而购买了住房的仅占9.83%,无农业转移人口享受廉租房和经济适用房。

4.社会心理因素。是否适应务工地生活这一变量的回归系数为1.141,说明是否适应务工地生活这一变量与农业转移人口落户小城镇意愿显著正相关。因而,提升农业转移人口对务工地的认同感和归属感,帮助和引导农业转移人口加快融入务工地生活在一定程度上可以增强其落户小城镇的意愿。

四、结论与建议

(一)结论

结合交叉统计卡方检验和Logistic回归模型结果可知,土地处置方式通过了1%水平上的显著性检验,对农业转移人口落户小城镇意愿产生极显著影响;在5%的显著性水平下,子女就学地点、是否在务工地接受职业技能培训以及是否适应务工地生活对农业转移人口落户小城镇意愿产生显著影响;且选择“保留承包地,进行流转” “子女在公办学校就学”“在务工地接受职业技能培训”以及“适应务工地生活”的农业转移人口落户小城镇意愿较强。而受教育程度、月收入、配偶就业地点、是否在城镇参加社会保险、务工地附近有无健身或娱乐设施、住房类型、与当地人接触是否存在障碍及寻求帮助对象等变量对农业转移人口落户小城镇意愿影响不显著。

(二)建议

基于上述结论,对提高农业转移人口落户小城镇意愿提出如下3点建议。

1.保障农业转移人口土地权益。为切实保障在小城镇落户的农业转移人口继续享有农村承包地的合法权益,县级政府应贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》。在明晰集体资产产权的基础上,进一步盘活土地资源性生产要素,通过土地流转和股份合作制改革等实现农地的规模化经营,以增加农业转移人口的财产性收入[31]。一方面,基于对集体资产的清产核资,做好承包地的登记、确权和颁证工作,明确农业转移人口的土地承包经营权;同时,对土地实行台账管理,建立健全土地的保管、使用和处置办法,消除农业转移人口关于进城落户会失去承包地的顾虑。另一方面,建立健全土地产权交易服务体系,进一步规范土地承包经营权的流转和交易。县级政府可通过构建土流网或土地交易中心等,为农业转移人口搭建土地流转平台,及时发布土地流转的供求信息,提供相关咨询服务,促使土地流转交易的达成。同时,县级政府还须完善土地承包经营权流转办法和交易规则,严格监管土地流转过程,保障交易双方的合法权益。

2.完善基本公共服务。全面实施居住证制度,推进基本公共服务由户籍人口向常住人口全覆盖。为确保符合条件的农业转移人口随迁子女“有学上”,县级政府应按照《国务院关于做好免除城市义务教育阶段学生学杂费工作的通知》中“以流入地为主、以公办学校为主”的相关规定,适当降低入学门槛,为农业转移人口随迁子女提供在城镇接受同等教育的机会,且适当扩大城镇教育容量,采取新建、改扩建等举措扩大公办学校容量。中央和省级政府应优先安排对随迁子女义务教育的专项转移支付,加大对接收随迁子女较多地区的财政奖补力度,实现教育经费“钱随人走”;设立民办教育发展专项资金,支持民办学校吸纳部分农业转移人口随迁子女就学。职业教育和技能培训是提升农业转移人口人力资本的重要手段。政府要为农业转移人口构建终身职业培训体系,设立就业专项资金,用于农业转移人口的职业技能培训和职业技能鉴定补贴;将培训、考核、薪资收入与技能相挂钩,以调动农业转移人口接受职业教育和职业技能培训的积极性。地方人力资源和社会保障局要了解企业用工需求和农业转移人口的职业技能需求,整合当地企业、院校和培训机构的场地、设备及师资力量等,组织开展岗前、订单和定向培训等,做到“先培训、再上岗”,基本消除农业转移人口无技能就业现象。同时,要创新培训形式,采取传统培训与“互联网+培训”方式,建立远程网络培训平台,共享优质培训教师、视频教学资料库等资源,积极开展线上线下技能培训,组织技能培训大赛,切实提升农业转移人口职业技能。此外,建立农业转移人口创业孵化基地,对有能力且有创业需求的农业转移人口提供创业指导服务,在创业政策及资金上给予一定的支持。

3.提升农业转移人口心理认同感。心理和情感融入是农业转移人口城镇融入的最高层次。政府可通过舆论宣传引导农业转移人口树立主人翁意识,积极参与城镇的政治生活、经济生活和文化生活。秉持“兼容并蓄”的原则,推动农业转移人口与本地市民在风俗习惯、文化等方面的交流与融合。其中,农业转移人口所在的社区应着手做好以下3个方面的工作:(1)完善社区服务站点建设,做好农业转移人口相关的信息登记、存档工作,并提供配套的基础设施和公共服务设施,提升农业转移人口的社会认同感。(2)搭建市民与农业转移人口交流平台,通过定期开展形式多样的文化娱乐活动,调动农业转移人口积极参与,增进其与社区市民之间的交流、理解,消除个别市民的排外心理,以一种“开放包容”的心态接纳“新市民”。(3)提高对社区内农业转移人口的关注度,为有心理障碍的农业转移人口提供心理咨询服务等。此外,农业转移人口自身要注重扩大社交网络,主动加强与社区市民的互动交流,逐步提升自身的心理归属感和认同感[32]。

[1]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].(2013-11-15)[2016-12-30]. http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_22014/2016/0413/268327/content_268327.htm.

[2]佚名.2015年我国城镇常住人口达7.7亿,城镇化率升至近六成[EB/OL].(2016-01-30)[2016-12-30]. http://www.china.com.cn/news/2016-01/30/content_37697574.htm.

[3]国家统计局.2015年农民工监测调查报告[EB/OL].(2016-04-28)[2016-12-30]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201604/t20160428_1349713.html.

[4]张协嵩,郑庆昌.农业转移人口定居重点镇意愿的关键影响因素分析——基于福州市试点镇的样本[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2015(3):25-31,168.

[5]张翼.农民工“进城落户”意愿与中国近期城镇化道路的选择[J].中国人口科学,2011(2):14-26,111.

[6]贾淑军.城镇化中农户移居与农民工转户意愿研究——以河北唐山为个案[J].经济管理,2012,34(11):177-184.

[7]谢云,曾江辉,夏春萍.农民工落户城镇意愿及影响因素调查——以湖北为例[J].调研世界,2012(9):28-31.

[8]夏显力,姚植夫,李瑶,等.新生代农民工定居城市意愿影响因素分析[J].人口学刊,2012(4):73-80.

[9]卢小君,向军,魏晓峰.大连市农民工进城落户意愿影响因素的实证分析[J].贵州农业科学,2013,41(9):223-227.

[10]赵翌,郝明松,悦中山.制度与非制度因素对农民工落户城镇意愿的影响[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(4):88-95.

[11]叶鹏飞.农民工的城市定居意愿研究——基于七省(区)调查数据的实证分析[J].社会,2011,31(2):153-169.

[12]朱琳,刘彦随.城镇化进程中农民进城落户意愿影响因素——以河南省郸城县为例[J].地理科学进展,2012,31(4):461-467.

[13]邱鸿博,赵卫华.社会分层视角下对农民工落户城镇意愿的分析[J].南方农村,2013,29(6):4-9.

[14]李俊霞.农民工城镇落户意愿调查研究——以四川为例[J].经济问题,2016(7):65-69.

[15]陈会广,陈昊,刘忠原.土地权益在农民工城乡迁移意愿影响中的作用显化——基于推拉理论的分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2012,12(1):58-66,117.

[16]李练军.中小城镇新生代农民工市民化意愿影响因素研究——基于江西省1056位农民工的调查[J].调研世界,2015(3):36-41.

[17]庄道元.新生代农民工定居中小城镇意愿的实证分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2016,16(4):96-100.

[18]马文嘉,朱喜钢,孙洁.苏南小城镇外来农民工的城镇化意愿及其对策研究——基于常州市礼嘉镇的调查分析[J].上海城市规划,2016(5):116-121.

[19]刘红妍,潘伟光,舒斌,等.浙江省农业转移人口落户小城镇意愿的影响因素[J].贵州农业科学,2016,44(5):170-175.

[20]王有正,张京祥,杜若菲,等.半城镇化人群落户中小城镇的意愿及影响机制分析——以成都市近郊为实证[J].干旱区地理,2016,39(4):918-924.

[21]江艺东.进城务工人员定居地选择意愿及影响因素——基于全国12个城市问卷调查研究[C]//中国城市规划学会.多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(01.城市化与区域规划研究).昆明:云南科技出版社,2012:5-18.

[22]未萌,张燕,陈志刚.城市近郊农民进城定居意愿研究——基于生存适应能力视角[J].江西农业学报,2016,28(4):97-103.

[23]黄振华,万丹.农民的城镇定居意愿及其特征分析——基于全国30个省267个村4980位农民的调查[J].经济学家,2013(11):86-93.

[24]魏万青.从职业发展到家庭完整性:基于稳定城市化分析视角的农民工入户意愿研究[J].社会,2015,35(5):196-217.

[25]段志刚,熊萍.农民工留城意愿影响因素分析——基于我国七省市的实证研究[J].西部论坛,2010,20(5):37-43,51.

[26]李楠.农村外出劳动力留城与返乡意愿影响因素分析[J].中国人口科学,2010(6):102-108,112.

[27]张龙.农民工市民化意愿的影响因素研究[J].调研世界,2014(9):40-43.

[28]向军.不同土地处置方式下的农民工进城落户意愿的影响因素分析[D].大连:大连理工大学,2013:30.

[29]李珍珍,陈琳.农民工留城意愿影响因素的实证分析[J].南方经济,2010(5):3-10.

[30]卢小君,向军.农民工进城落户意愿研究——以大连市为例[J].调研世界,2013(11):41-46.

[31]倪士明,高亮.农地流转意愿决定因素分析[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2014,17(3):33-37.

[32]王飞.社会组织依托城市社区促进农民工市民化分析——以绵阳市与“小小鸟”为个案[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2015,18(2):78-82.

(责任编辑:华启清)

Ontheinfluencingfactorsofruraltransferpopulation′swillingnesstosettleinsmalltowns—BasedonthesurveyofJinjiang,ChangleandFuqing

SU Ping-ping1, ZHENG Qing-chang2*

(1.CollegeofPublicAdministration; 2.InstituteofSoftScience,FujianAgricultureandForestryUniversity,Fuzhou,Fujian350002,China)

Based on the investigation data of 407 rural transfer population from Jinjiang, Changle and Fuqing, the article analyzes the influencing factors of rural transfer population′s willingness to settle in small towns by cross-statistic and logistic binary regression from the following five aspects: population characteristics, family factors, basic public service factors, institutional factors and social psychological factors. The results show that location of children′s school, availability of vocational skills training, land disposition and adaptability to local living have an significant effect on rural transfer population′s willingness to settle in small towns, while gender, education level and other independent variables have no significant effect on the rural transfer population′s willingness to settle in small towns.

rural transfer population; small towns; willingness to settle

F323.89

A

1671-6922(2017)05-0079-09

10.13322/j.cnki.fjsk.2017.05.013

2017-02-05

福建省软科学项目(2016R0007);福建省中青年教师教育科研(A类)项目(JAS14133)。

苏萍萍(1991-),女,硕士研究生。研究方向:社区管理。

*为通信作者。