浅析车辆半主动悬架工作原理及控制方法

2017-10-21王政

王政

摘 要:悬架是汽车的重要部件之一,其性能是提高车辆平顺性和安全性的关键。悬架的主要作用是缓冲和吸收因路面不平而产生的激振力,同时承受汽车转向时产生的侧倾力,以保证汽车的正常行使。随着汽车工业的发展,对汽车的性能也要求越来越高,因此车辆悬架及其振动控制系统的研究和开发己成为国内外车辆工程领域的热门课题。

关键字:半主动悬架;激励;响应;控制方法

1 研究背景和意义

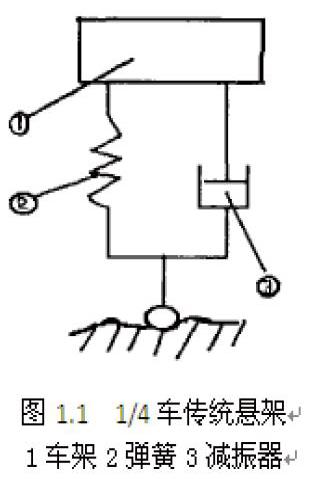

传统悬架(见图1.1)是由弹簧、减振器(减振筒)、导向机构等组成。其中弹簧主要起减缓冲击力的作用,减振器的主要作用是衰减振动。由于这种悬架是由外力驱动而起作用的,所以又称为被动悬架。汽车行驶在不同路面上车轮受到随机激励,由于悬架装置实现了车身和车轮的弹性支承,有效地抑制和降低了车体与车轮的动载和振动,从而保证汽车行驶的舒适性和安全性。为了使车身的振动能够尽量减小,提高其平顺性及操纵稳定性,人们对弹性元件和减振器组成的减振系统不断改良革新,使汽车的行使性能随着汽车结构和功能的不断改进而达到进一步的改善,研究汽车振动,设计新型悬架电控系统,将振动控制到最低水平是提高现代汽车品质的重要措施。随着电、液控制、计算机技术的发展和传感器、微处理器及液、电控元件制造技术的提高,使可控悬架在车辆上的应用成为可能。而且,现代社会对车辆性能及行驶速度的要求也不断提高,因此对车辆悬架的可控性的要求更为明显。于是,一些能够根据对汽车行驶的路面、工况和载荷等情况的监测来控制悬架的工作状态,使汽车的整体行驶性能达到最佳的可控悬架系统,即所谓的智能悬架。最初应用的智能悬架是手动调节阻尼的悬架,然后进一步发展为电控形式,即悬架阻尼或弹簧的比率在几档间由电信号控制,其后发展为能快速切换或连续可变阻尼和可变弹簧刚度的半主动悬架。进而发展到有自身能源、能连续可控的主动悬架系统。这些悬架都是根据汽车振动的反馈信号来产生控制力,以克服在被动悬架中那种固定弹簧和阻尼系数的不足。

国内在半主动悬架系统研究方面起步较晚,在广度和深度上也不及国外,但发展势头迅速,各高等院校和科研院所进行了大量的理论探索和实物研究,也取得不少的成就。国内的研究主要集中在变阻尼的半主动悬架上。有改变阻尼介质粘稠度实现变阻尼的,还有改变阻尼孔的大小实现变阻尼的。

2 半主动悬架的工作原理

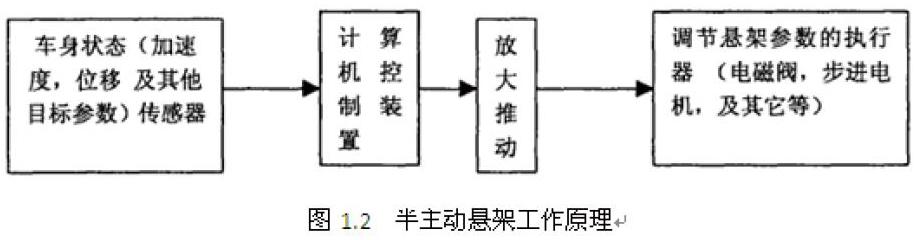

半主动悬架系统可以根据路面激励和车身的响应,对悬架参数进行控制,使车身的振动响应始终被控制在某个范围内,图1.2为其工作原理图。

半主动悬架又可分为可切换半主动悬架和连续可调半主动悬架。而可切换半主动悬架中的阻尼系數只能在几个离散的阻尼值之间进行切换,连续可调半主动悬架中的阻尼系数在一定的范围内可以连续变化。汽车行驶过程中,当车轮受到地面冲击而向上跳时悬架弹簧收缩并且吸收强大的能量,冲击过后悬架弹簧通过伸缩试图释放存储的能量,从而使车身发生上下振动,半主动悬架的功用就是通过对车身运动产生可控阻尼力,使振动能量迅速消散,减小甚至消除车身的振动;另外,在汽车转弯行使、紧急制动和急加速等行使状态下,汽车行驶姿势发生变化,给汽车行使安全性和操纵稳定性带来不利影响,此时即可通过减振器的阻尼力,使车身保持稳定的行驶姿势。

传统悬架由于其刚度和阻尼不可变,当路面、车速以及载荷发生变化时很难适应。因此当工况改变时,很难满足期望的性能指标。主动悬架虽然性能优良,但因其结构复杂,技术难度大且造价昂贵,限制了其广泛应用,目前仍停留在理论研究和实验阶段。由弹性元件和阻尼力可控减震器组成的半主动悬架的出现和成熟发展让人们更多的将目光聚集到半主动悬架上来,其阻尼或刚度参数能任意调节,故可以根据汽车行驶状态和道路激励大小主动做出响应,以控制悬架系统始终处于最优减振状态。在现今车辆系统动力学的研究领域中,半主动悬架系统的控制已经越来越多的受到人们的关注,许多成熟的控制技术已经在半主动悬架系统中得到了应用和发展。半主动悬架已成为国内外汽车领域内的一个较为活跃的热门研究课题。

在汽车行驶过程中由于其外界条件变化的随机性,因此对汽车半主动悬架的控制变得较为复杂,虽然近年来不断引进国外先进技术,同时国内学者在对半主动悬架及其控制的研究方面也做了大量工作,但仍未成功应用于实车。所以,我国和一些发达国家在半主动悬架的研究与实际运用方面相比还存在不少的差距。因此,研制出适合半主动悬架控制的控制方法及其性价比较高的可变阻尼减振器,对推进我国半主动悬架技术的进步和实车应用方面具有十分重要的意义。

3 半主动悬架控制方法

在汽车半主动悬架控制系统中,控制方法直接决定了控制的效果。 1973 年,美国的D. A. Crosby 和D. C. Karnopp提出半主动悬架的概念之后,各国学者陆续开发了半主动悬架和相关的控制方法。就汽车半主动悬架控制方法来说,主要有以下几种:

1、PID 控制就是偏差的比例(Proportional)、积分(Integral)和微分(Differential)的综合控制。由于其算法简单、鲁棒性能好、可靠性高等优点,PID控制策略被广泛应用于工业过程控制中。和模糊控制等方法结合的复合PID控制应是今后的研究方向;

2、天棚和地棚控制是美国学者 Karnopp 在 1973 年提出的,属于主动/半主动悬架的经典控制逻辑。它设想将减振器设置在簧载质量和惯性坐标(“天棚”)之间,与被动悬架只控制簧载质量和非簧载质量的相对运动不同,天棚阻尼器直接控制簧载质量的绝对运动速度而与车轮的运动无关,这是它能使车身取得良好减振特性的原因;

3、自适应控制主要是针对路面激励的随机干扰、传感器测量噪声及系统模型参数的不确定性,利用参数识别理论对模型参数进行在线识别并以此修正控制器规则、参数以适应变化。但是,在实际应用中,自适应控制存在着难以弥补的严重缺陷,其应用的有效性受到了很大的限制。比如车辆参数的变化可能显著影响系统的输出,这可能会使控制器难以区别系统输出的变化是来自路面输入的变化还是来自车辆自身参数的变化从而不能选择到真正合适的控制参数;

4、模糊控制它以系统的某些状态量作为输入,将输入量模糊化后按一定的模糊规则进行模糊推理决策,将得到的控制量作为输出结果去控制悬架。模糊控制设计不要求知道被控对象的精确数学模型,控制推理采用不精确推理模仿人的思维过程,鲁棒性较强,适应于解决常规控制难以解决的非线性、时变及滞后系统;

4 结束语

汽車行驶过程中由于外界条件变化的随机性,因此对汽车半主动悬架的控制较为复杂,虽然近年来不断引进国外先进技术,同时国内学者在对半主动悬架及其控制的研究方面也做了大量工作。但是,我国和一些发达国家在半主动悬架的研究与实际运用方面相比还存在不少的差距。因此,研制出适合半主动悬架控制的控制方法及其性价比较高的可变阻尼减振器,对推进我国半主动悬架技术的进步和实车应用方面具有十分重要的意义。

参考文献

[1]陈家瑞.汽车构造[M].第2版.北京:机械工业出版社,2009.

[2] 钱瑜.汽车悬架分类及半主动悬架[J].江南学院学报,1999, 14(4):73-76.

[3] 陈兵.车辆智能悬架系统发展趋势研究[J].起重运输机械,2005,14(6):1-6.