自主探究式教学模式初探

2017-10-20唐凤莉

【摘要】新课程标准实施以来,原有的课堂教学形式、教学方法受到了巨大的冲击。教师们正以全新的教学理念构建新型的教学模式:变教师讲学生听、教师演示学生看为学生自主探究、合作交流、亲身实践;变学生被动学习为主动探究学习。把学习真正还给学生,确立学生的主体地位,让学生学得主动、积极。教师只是教学活动中的组织者、引导者、设计者,为学生提供足够的自主探索的机会,帮助他们在自主探索和合作交流的過程中真正理解和掌握基本的数学知识和技能,通过动脑思考、动口表述、动手操作等多种方式,培养学生学习数学、钻研数学的兴趣 ,引导学生主动参与,探索知识的形成、规律的发现、问题的解决等过程。我下面以初中数学教学为例,谈几点教学心得。

【关键词】乐于探究;启发探究;自主探究;合作探究

一、和谐课堂,为学生探究设置环境

有位哲学家说过:在压抑的思想环境下,禁锢的课堂氛围中是不能产生创造性思维火花的。在课堂教学中,教师要为学生创设一个愉悦、和谐、民主、宽松的人际环境,努力以自己对学生的良好情感去引发学生积极的情感反应,创设师生情感交融的氛围。要善于使用鼓励的语言、信任的表情和及时的肯定和表扬,激发学生的各种创造动机,比如:教学中常使用表扬的语气词,如:“很好!”“太棒了!”“不错”“有进步”等等表示出你的关注和赞许,以及 “你们发现了什么”、“谁愿意来提个问题”等民主性语言营造生动活泼、民主平等的教学气氛,使学生性格开朗、思维活跃,教师才能顺利的启迪他们去探索、去创造。

二、教法灵活,为学生探究留有空间

以往的教学把传承知识作为主要目的,这种理念已远远不能适应当今社会的发展,尤其是知识更新周期日益缩短的现代社会,学生强烈的求知欲、主动探索的精神、终身学习的愿望要比其获得有限的知识更有价值。为了适应新世纪的发展,真正进行素质教育,切实培养学生的探究意识,我们必须让教学活起来。教法活,学法更要活,要做到这一点,就需要我们为学生构建开放的学习模式,让学生主动参与以“探究”为目的的实践活动。去想,去说,去做,去表达,去自我评价,去体会科学思想的真谛。。

(一)导入生动,学生乐于探究

动机是直接推动人进行活动的内部动因和动力,在数学教学中,教师可通过精心创设问题情境,激起学生对新知学习的热情,拉近学生与新知的距离,为学生的学习作好充分的心理准备,为学生进行自主探索创造良好的条件。在实际教学中,可开展一些猜謎语、讲故事、做游戏等趣味活动,也可以向学生介绍富有教育意义的数学发展史、数学家故事、趣味数学等,通过兴趣的诱导、激发、升华使学生形成学好数学的动机。例如,在讲解等差数列前几项和公式时,介绍历史上关于高斯解答l+2+3+…+100=?的故事,可激起学生的探究欲望,学生才能对学习积极准备,集中精力,认真思考,主动地探索未知的领域。

教师在讲课时,如果平铺直叙,照本宣科的将知识程序化地教给学生,学生即使知其然,也未必知其所以然。如果教师在课堂组织教学时,创设悬念激发学生兴趣,学生也会产生急切的求知欲望。再如,学习“一元二次方程根与系数的关系”这节内容时,我没有直接将教材直接展示给学生,而是事先安排了这样的游戏:由学生随意出一道一元二次方程式(△≥0),并求出它的根,然后让学生说出两根及二次项系数。由我猜学生所出的方程,一个、两个……学生争着出题,结果一一被我说中。“真奇怪,老师怎么知道我出的方程?”引起学生的奇妙感并产生了疑问,从而激起了求知欲望,引发了兴趣,促发了学生主动学习、质疑探究的劲头。因此,教师应利用外在动机的激励作用,促进内在动机的发展。因为内在动机更有助于学生进行创造活动,发展和提高探索能力。

(二)巧妙设疑,启发学生探究

教师是一个个体,而全体学生是一个群体。教师的思维不能替代学生的思维,个别学生的思维可能超越教师,出现新颖而奇特的想法。教师要尊重每一个学生,倡导“思维无禁区”。在教学活动中,教师要尽可能保证学生有时间思考,给他们更多的独立与自由的机会,让他们驰骋想象,开启心灵,这样才能有所发现,有所创造,在探索的过程中,学生思维才能发展起来。

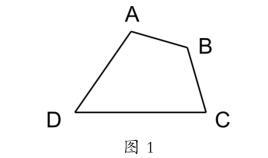

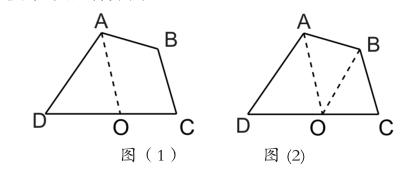

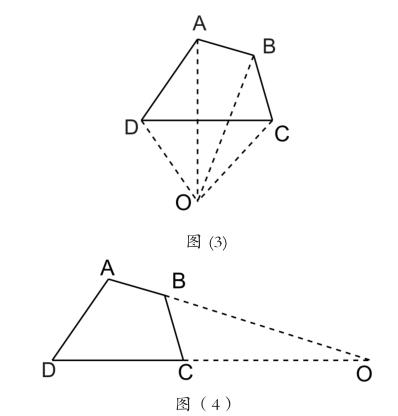

孔子曰:“疑虑,思之始,学之知。”教师讲课时不能局限于就教材教教材,而要活用教材。不宜将知识和盘托出,要留有余地,让学生有自己的思考空间,只在教学的关键处加强指导,使教师的启发为学生自我启发留有回味领悟的余地。例如,“四边形内角和”这节内容中,首先给出两个问题:在图1中,(1)作对角线AC或BD,能求出四边形ABCD的内角和吗?(2)如果在四边形ABCD内任取一点O,连接OA、OB、OC、OD,能得到几个三角形?

根据这些三角形,你能求出四边形ABCD的内角和吗?通过学生思考,问题很快得以解决,但学生积极性还没有充分调动起来,为此,我进一步引导学生:“图中的点O可不可以移动,移动后是否还可推出四边形的内角和?教室一片寂静,突然,一个学生兴奋得喊到:“可以,我做出来了!”在这位学生的带动下,学生纷纷说出自己的想法,出乎意料,学生们又补充了如图四种方法:

通过这样的演变和探索,大大激发了学生自主探索的热情,从而达到了学生自主探究与做一题而通一类的目的。

3、鼓励质疑,学生主动探究

在现在的课堂教学中,教师为了学生能学好知识,往往在不知不觉中,给学生的思维戴上了无形的“紧箍咒”,把学生想象的空间画了一道看不见的圈。这样,限制了学生思维能力的发展,阻碍了他们探索创新能力的发挥,对孩子的将来有很大的害处。古人云:“学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进。”在教学中,教师应及时捕捉和诱发学生学习中出现的灵感,对于学生别出心裁的想法,违反常规的解答,标新立异的构思,哪怕只有一点点的新意,都应及时给予肯定。对已有的结论、课外材料或课文,让学生大胆地进行品头论足、评价鉴赏,阐明自己的观点。对课本中或教师自己选择的课外材料中存在争议的观点,让学生大胆发表自己的见解,努力阐明理由,在观点争鸣中开展探究性学习。对不懂的问题,放手让学生讨论解决。要鼓励学生敢于向权威挑战,向老师挑战,敢于标新立异、逾越常规,敢于言别人所未言、别人所未做的事。在提问、讲授、练习等各个环节中,给学生留出一定的思维空间,使学生能够创造性地回答问题和解决问题。

鼓励学生去探究,就必然出现学生经常不用教师讲的或课本上现成的方法和思路去解决问题的现象,而且正确和错误都有可能出现。如:在一堂计算教学课中,我出示了这样一道题:7.5×16+12×2.5。在研究计算方法时,有一位学生说:“7.5+2.5可以凑整,原式能变为(7.5+2.5)×(16+12)进行计算。”很显然这个学生错误的使用了提取公因数的方法进行计算。在这种情况下,如果直接否定学生,将会使羞涩的学生刚刚萌发的探究意识被扼杀掉。此时,我首先表扬这位学生大胆的设想具有创意,然后才提出是否有问题?对你们有什么启发?随着问题的提出,激发了学生的探究意识,通过研究发现了多种较独特的计算方法:(1)原式=7.5×12+12×2.5+7.5×4=(7.5+2.5)×12+7.5×4;(2)原式=(7.5+2.5)×16-2.5×4… …这样灵活处理不仅鼓励了学生最初萌发的探究意识,而且极大地调动了学生们的探究欲望,产生了预想不到的效果。

4、特意设置探究性问题,师生合作探究

中华民族有着灿烂辉煌文化底蕴,不乏许多有趣的数学题,以它们来设置探究学习的问题,不但能激发学生对数学的热爱,还能激发学生的爱国热情。例如学习“一元二次方程”时,我设置了这样一个问题:

大江东去浪淘尽,千古风流数人物;

而立之年督东吴,早逝英年两位数;

十位恰小个位三,个位平方与寿符;

那位学子算的快,多少年华数周瑜?

在疏通文字问题后,让学生去探究解决问题的方法。

三、方法渗透,让学生学会探究

教学过程是一个师生双边统一的活动过程。在这个过程中,教与学的矛盾決定了教需有法,教必得法,学才有路,学才有效,否则学生只会效仿例题,只会一招一式,不能举一反三。在教学活动中要有意识的培养学生的探究意识,引导学生把静态的知识结论建立在动态的思考之中,把抽象的数学概念、规则建立在形象的感知之上,只有这样“授之以渔”,学生的思维才会达到辩证的水平,对一些似是而非、易于混淆的问题才不致于简单地作出非此即彼的是非选择,而是在对立统一中寻求确切的解答。只有逐步引导学生悟出一定的方法,学生的探究能力才会大有发展。

(一)细观察

观察是信息输入的通道,是思维探索的大门,敏锐的观察力是创造思维的起步器。可以说,没有观察就没有发现,更不能有创造。数学虽不同于一些实验性较强的学科,能让学生直接观察实验情况,得出结论,但数学概念的概括抽象,数学公式的发现推导,数学题目的解答论证,都可以让学生多观察。

(二)勤思考

数学既能锻炼人的形象思维能力,又能锻炼人的逻辑思维能力。概念的提出与抽象,公式的提出与概括,题目解答的思路与方法的寻找,问题的辨析,知识的联系与结构,都需要学生多思考。为此,教师应重视在数学教学过程中,揭示数学问题的实质,帮助学生提高思维的凝练能力,对学生提出思维要求,留一定的空间,让学生独立思考探索。在解决问题的过程中,先对问题作整体分析,构建数学思维模型,再由表及里,揭示问题的实质。当问题趋于解决后,由此及彼,系统地研究相关的问题,做到解決一题就可解一类题。让学生言语与行动逐步起着自觉调控作用,促进思维的“内化”,从而发展学生的独立思考探究能力。

(三)善讨论

讨论是一种非常好的学习方法。一个比较难的题目,经过与他人的讨论,你可能就会获得很好的灵感,从对方那里学到好的方法和技巧。如教学“有理数”时,提出问题:-a是负数吗?学生展开了争论。甲说:是负数,因为书上有概念“带有‘-号的数就是负数”;乙说:不对,书上说“像-5、-1/10、-0.8…这样带有‘-号的数是负数”,没有-a这种情况,a又不是表示具体数;丙说:我认为a虽然不表示具体数,可它本身也可以表示负数。……及时鼓励学生有创见的同时,学生纷纷发表自己的想法,交流气氛非常热烈。最后师生共同归纳,达成统一。

通过讨论,既给了学生自主交流、合作探究的机会,也培养了学生团体的合作和竞争意识,达到共同提高的教学效果。

(四)多动手

心理学家皮亚杰说:智力活动是与他周围物体的作用密切联系在一起的。也就是说,学生的理解来自他们作用于物体的活动。的确,思维往往是从人的动作开始的,切断了活动与思维的联系,思维就不能得到发展。由于数学具有高度的抽象性,在教学活动中,就要十分关注学生的直接经验,让学生在一系列的亲身体验中发现新知识、理解新知识和掌握新知识,让学生如同“在游泳中学会游泳”一样,在做数学中学习数学。如通过画图、测量、实验、操作、查阅资料、搜集信息、剪、拼、撕、折、旋转、制作模型等活动,让学生主动地获取知识,丰富数学活动的经验。例如,在探索三角形三边之间的关系时,先将准备好的长度分别为4cm、6cm、7cm、9cm、13cm、14cm的小木棒分给学生,要求任取三根将其首尾相接,拼成三角形,学生在拼的过程中发现:有些小木棒能拼成三角形(4cm、6cm、7cm; 6cm、7cm、9cm;7cm、9cm、13cm;……),有些无论怎样摆都不能拼成三角形(6cm、7cm、13cm;4cm、6cm、13cm;……)。这说明什么呢?再引导学生找规律,概括出:三角形两边之和大于第三边,两边之差小于第三遍。这样的过程做到了“寓知识于游戏,化抽象为形象,变空洞为具体”,使学生的学习具有趣味性和实效性。

(五)大胆猜想

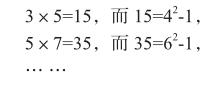

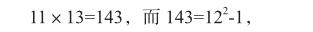

科学史上的许多伟大的发现和发明都缘于人们的大胆猜想。由于猜想,人们产生了创新动力,许多神话变成了现实。在探究过程中,猜想假设无疑是极为重要的部分,可以说假设决定了下一步探究的方向。所以,教师要鼓励学生“异想天开”,提出独特见解,然后再让学生用自己的方法验证,把猜想变为现实,使学生的求异思维能力得到发展。如在教学“平方差公式”后,出了一道思考题,

观察下列各式:

… …

你会发现什么规律?用只含一个字母的式子表示出来。学生通过讨论、猜想、举例验证、概括总结等一系列实践活动,自主得出了结论,那高兴劲就可想而知。

总之,在数学课堂教学中,教师要时时刻刻注意给学生提供探索的机会,帮助他们在探索和合作交流的过程中真正理解和掌握基本的数学知识和技能。

培养学生的探索精神不是一朝一夕就可以取得明显成效的,我们要经常告诫学生:“课堂是你的,这节课的学习任务也是你的。老师和同学都是你的助手,想学到知识就要靠你自己。”我们教师在教学中必须长期坚持,循序渐进,把握住课堂教学这个主阵地,不断更新教育观念,创设有利于培养学生探索意识的教学情境,让学生始终处于不断发现问题、解决问题的过程中,使他们通过自主探索去发现数学、学习数学和创造数学。相信,这些乐于自主探索的孩子,成功会越来越多,认识也会越来越深。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.数学课程标准(实验稿)[M].北京:北京师范大学出版社,2001.

[2] 朱慕菊.走进新课程——与课程实施者对话[M].北京:北京师范大学出版社,2002.

作者简介:唐凤莉(1971.11—),女,汉族,湖北人,中学一级教师,研究方向:初中数学教学教法。