依托探究学习 提升复习品质

2017-10-19李洁张琴孙宪启

李洁+张琴+孙宪启

摘要:学生是探究的主体,在教学中通过问题的提出并引导学生分析确定探究课题,让学生在猜想的基础上自己设计鉴别方案、实施实验方案,观察并分析实验现象,直至得出结论,最后评价别人的探究方案,体验知识的生成过程,形成科学素养和实验探究能力。

关键词:探究;复习;教学设计

文章编号:1005–6629(2017)9–0036–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

通常认为,复习课是教师引导学生对所学知识进行系统整理,把以前学习到的孤立的、分散的、零碎的、无序的、认识模糊的知识,以再现、整理、归纳等方法串成线,连成片,结成网,使知识条理化、系统化的教学活动,所以复习课的目的在于帮助学生巩固和梳理所学知识,加深学生对所学知识的理解,发展学生的思维能力及解决问题的能力。但这只是复习课的基本任务,不能保证学生的学习能提升到更高的水平。若要提升学生的学习水平,还需要在上述复习、整理、结构化的基础上,进一步学会在实践中运用,形成新的体验,深化有关认识。怎样才能实现这种高水平的探索?我们以氢氧化钠的复习为例,设计了复习专题“再议氢氧化钠”进行实践探索,现介绍如下。

1 教学设计基本思路

有关氢氧化钠的试题一直是中高考中的热门话题之一,其溶液长期放置,容易变质,使瓶口有大量的白色固体生成,这种白色固体的成分是什么,如何设计实验检验它,特别是要检验出碳酸钠溶液中混有氢氧化钠的问题,作为专题探究学习,还少有涉及;尤其碳酸钠的碱性对氢氧化钠的检验造成干扰,是学生难以理解和突破的难点;我们以“再议氢氧化钠”为课题,首先,引导学生以设计实验方案的形式,复习巩固氢氧化钠的化学性质,改变通常教师讲,学生听、记的传统复习方法,之后,通过“创设情境→提出问题→设计方案→动手实验→交流表达→迁移应用”教学流程帮助学生突破难点;学生探究实验的过程中学会发现问题,合作交流中完善设计方案,小组汇报中建构知识结构、提升思维品质和解决问题的能力。

2 教学过程

2.1 展示试剂,设计方案,复习巩固

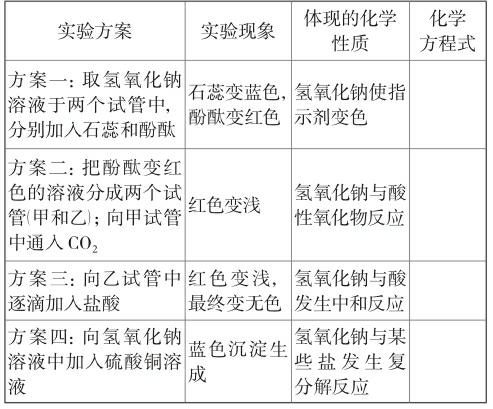

[教师]这是氢氧化钠溶液(每组一瓶分发给学生),请设计实验方案,说明氢氧化钠有哪些化学性质?

[学生讨论、师生协作完善设计方案,投影展示]

设计意图:引导学生通过实验设计复习巩固氢氧化钠的性质,不仅改变了以往復习中教师讲,学生听或教师提问,学生回答的传统复习方式,有效地避免了学生厌烦的炒冷饭的感觉,而且大大调动了学生的探究欲望,为后续更深入的探究学习埋下了伏笔。

2.2 关注细节,设置情境

[教师]我们台上的试剂是实验室长期放置的氢氧化钠溶液,仔细观察试剂瓶的瓶口,你有什么发现?你有什么想法?

[学生]瓶口有大量的白色固体,我想这瓶氢氧化钠溶液可能已经变质了。

[教师]氢氧化钠为什么会变质呢?请同学们用化学方程式表示出来。

[学生]在黑板上板书,其余学生在学案上书写。

设计意图:通过引导学生对瓶口有白色固体的氢氧化钠溶液的试剂瓶的观察,回忆氢氧化钠易与空气中的二氧化碳发生反应而变质的性质,猜测白色固体的成分,主要是为了利用真实的情境引发学生探究的欲望,使学生逐步进入探究的状态。

2.3 提炼问题,形成探究方案

[教师]氢氧化钠放置在空气中易变质,那瓶口上的白色固体是什么呢?

[学生讨论、推测]

推测一:可能是氢氧化钠;

推测二:可能是碳酸钠;

推测三:可能是氢氧化钠和碳酸钠的混合物。

[教师]请同学们小组合作(四人一小组,共8组),设计实验方案,根据自己组里设计出的方案动手实验证明你的猜想,注意用小刀将瓶口上固体刮下,放在烧杯中用10毫升的水溶解,然后取样,取用试剂的量只要盖满反应板的底部即可。

设计意图:“白色固体是什么?”的问题促使学生根据氢氧化钠的性质进行合理猜想,通过小组合作与思维碰撞的形式设计出检验白色固体的方法,并利用实验去验证,目的是让学生利用实验验证自己猜想的合理性。实验是化学教学的根,它不仅能给学生化学知识的学习提供证据,还能拓展学生化学学习的思维。

2.4 晒出成果,交流讨论

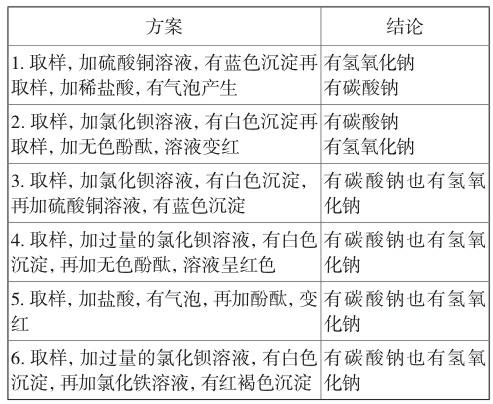

[教师]请每小组选代表,进行汇报,写出设计方案。

[学生设计方案]有以下几种方案,整理后投影,共收集了六种,另两组与方案4、方案6相同。

设计意图:引导学生对实验现象鲜明性、合理性等进行评价,然后选择最佳方案。使学生通过对比、筛选和全面考虑,加强学生应用化学知识解决实际问题的能力。

[学生评价设计方案]

[学生]方案1加硫酸铜溶液有蓝色沉淀生成,说明溶液中含有氢氧化钠,我有疑问,碳酸钠与硫酸铜能发生反应吗?

[教师及时引导和鼓励]这位同学的反应很敏锐,我们已知氢氧化钠溶液能与硫酸铜溶液反应生成蓝色沉淀氢氧化铜,而碳酸钠溶液能与硫酸铜溶液反应吗?实验是检验真理的唯一标准,下面就请同学们补做实验,将硫酸铜溶液滴到碳酸钠溶液中,观察现象。

[学生实验、交流]也有蓝色沉淀生成,那方案1中用硫酸铜溶液证明氢氧化钠的存在就不合理。

[教师]是啊,我也赞成他的观点,那方案2可行吗?

[学生]第一步加氯化钡溶液有白色沉淀说明有碳酸钠是对的,但加酚酞溶液变红说明有氢氧化钠不对,因为碳酸钠溶液也呈碱性,若溶液中仍有碳酸钠的话,酚酞也会呈红色。

[教师]有道理啊!方案3呢?

[学生]方案3存在着与方案1相同的问题,我认为应该像方案4一样,加过量的氯化钡溶液,检验并完全除去碳酸钠,再加硫酸铜溶液检验氢氧化钠是否存在就行了。

[学生](方案4小组)对,我们的方案最合理,无懈可击。

(学生自豪的神情激起了更多学生的参与和积极思考。)

[教师评价]方案4最合理,请方案4的小组同学来分析方案1、2、3中各存在什么问题?如何帮他们修改呢?

[学生]方案1和方案2都是因为碳酸钠的存在对氢氧化钠的检验造成了干扰,在检验氢氧化钠前,必须完全除去碳酸钠才行,所以第一步应该加过量的中性盐溶液(如氯化钙或氯化钡溶液)检验并完全除去碳酸钠,第二步再用酚酞或硫酸铜溶液或氯化铁溶液检验氢氧化钠。方案3选择的试剂是对的,但试剂的量没有说明过量,也可能是未完全反应的碳酸钠造成的结果。

[学生](方案6组中的一位学生)综合以上讨论,我们的方案6没有问题!

[教师及时肯定]是呀,确实方案6中将酚酞换成氯化铁溶液,没有问题;请大家分析方案5,还存在什么问题?

[学生]方案5中先加盐酸,盐酸不仅会与碳酸钠反应,也会与氢氧化钠溶液反应,若出现了他们描述的现象,可能是没有加过量的盐酸导致的。不妨再做个实验试试,总之他们加盐酸的方案,导致后续溶液中是否有氢氧化钠无法检验,不可取。

[教师]你们分析得很有道理!从你们的分析中,我们可以看出,要想检验某碳酸钠溶液中是否有氢氧化钠存在,就必须要先加过量的中性盐溶液,检验并完全除去碳酸钠,再加无色酚酞或硫酸铜溶液或氯化铁溶液检验氢氧化钠存在才行。那么,方案5取得成功的关键是什么?

[学生]加入盐酸要适量。

[教师]怎样判断盐酸是否适量?加入酚酞指示剂行不行?

[学生讨论]因为可能有氢氧化钠,加入酚酞指示剂是不行的。可以逐滴加入盐酸,直到没有气泡为止。

[教师]对。(演示这一过程)

设计意图:这个环节是本节课教学的重点,目的是通过学生组内讨论交流、小组之间交流,使模糊的问题得到澄清,困难的问题得到解决,初步形成检验混有碳酸钠的氢氧化钠溶液的检验方法。

2.5 归纳小结,完善探究脉络

在生生和师生相互碰撞的基础上,师生一起归纳小结出正确的混有碳酸钠的氢氧化钠的检验方法(见下图):

[教师]检验混合物中物质的成分时,必须注意哪些事项?

[学生回答,教师板书]必须考虑一种试剂可能对另一种试剂的检验造成的干扰问题及试剂的用量问题,注意排除干扰。

設计意图:在小组交流与思维碰撞的基础上,师生共同归纳出混有碳酸钠的氢氧化钠的正确检验方法,并通过板书的形式使知识条理化、系统化、网络化,便于学生将零碎的知识形成网络。

2.6 挖掘探究内涵,提升复习品质

[教师]经检验,这瓶氢氧化钠溶液已经变质,我们应该如何减缓氢氧化钠溶液变质呢?

[学生]先挤压胶头,再伸入到氢氧化钠溶液中吸取(避免反复捏挤滴管胶头,把空气挤入氢氧化钠溶液),防止把空气带入;使用后,及时塞好橡胶塞。

[教师]如何处理变质的氢氧化钠溶液?

[学生]倒掉。

[学生]加入适量的石灰水,过滤得氢氧化钠溶液。

[学生]如果全部变质了,也可以换个标签当碳酸钠溶液使用。

[教师]同学们都有自己的想法,哪种方法更好呢?请你给予评价。

[学生]倒掉太浪费,不可取,下面两个方案我认为都可行。

[教师]你的想法很好。现有白色固体A可能含有碳酸钠、氯化钡(水溶液呈中性)、氢氧化钠中的一种或几种,进行如下实验,请同学们根据资料与图示思考,回答下列问题。

完成下列填空:

①操作Ⅰ是 ,根据上述实验分析,A中一定含有的物质是 ,C中一定含有的溶质是。

②为进一步确定固体A中是否含有氢氧化钠,如何设计实验证明?

[学生](讨论、交流)操作Ⅰ是过滤。根据上述实验现象分析,A中一定含有的物质是碳酸钠和氯化钡,C中一定含有的溶质是氯化钠。

设计实验:取滤液C于试管中,加入过量的氯化钡,静置后,加入酚酞,如果溶液变红色,证明原固体A中含有氢氧化钠,如果不变红色,证明原固体A中不含氢氧化钠。

设计意图:通过对含有氢氧化钠的混合物实验鉴别方案的讨论,拓宽了学生发散性思维能力,凸显了学以致用的思想观念。通过向滤液C中加入过量的氯化钡,先除去可能过量的碳酸钠,再检验氢氧化钠是否存在的问题解决,引发学生要检验物质的存在,必须排除其他物质的可能干扰,进一步提升了学生考虑问题的条理性和完整性,有效地达到了本节课教学的目的。

3 讨论

对化学复习课而言,通常是把教学目标聚焦在两个方面:一是引导学生对已学知识进行回顾、整理、形成知识网络;二是在解决问题的过程中,提高学生的学习、思维能力。本节课以学生活动贯穿整个教学过程,设计了五个教学环节,目的是让学生处于主动探究氛围中,让学生的思维逐步深入,一直处于兴奋状态中。

学生是探究的主体,在教学中通过问题的提出并引导学生分析确定探究课题,让学生在猜想的基础上自己设计鉴别方案、实施实验方案、观察并分析实验现象,直至得出结论,最后评价别人的探究方案,体验知识的生成过程,才能有效地培养学生的科学素养和实验探究能力。

学生是学习的主体,学生的复习过程是对已学知识的整理、巩固、提高的过程,是认知结构的重组过程,只有通过学生自主整理,对问题自主探究,才能激活他们的思维,才能在学生头脑中形成稳定的、在不同条件下都能起决定作用的化学思维能力。

参考文献:

[1]吴俊明,倪志刚主编.新课程理念下的创新教学设计(初中化学)[M].长春:东北师范大学出版社,2003.

[2]徐承波,吴俊明.化学教学设计与实践[M].北京:民主与建设出版社,1997.

[3]沈了兴.在数学复习课中体现过程性教学[J].现代教学,2017,(5A):32~33.