奶牛乳房炎的防治研究进展

2017-10-17岳婷婷谢书宇高金芳刘深贺陈冬梅

岳婷婷,谢书宇,高金芳,刘深贺,陈冬梅

(华中农业大学国家兽药残留基准实验室,武汉 430070)

奶牛乳房炎的防治研究进展

岳婷婷,谢书宇,高金芳,刘深贺,陈冬梅

(华中农业大学国家兽药残留基准实验室,武汉 430070)

乳房炎是国内外奶牛疾病中发病率最高的疾病之一,金黄色葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌是导致奶牛乳房炎的主要致病菌。随着饲养规模的扩大和饲养密度的增加,奶牛与诱发乳房炎的微生物接触机会增加,乳房炎的感染率呈逐渐上升趋势,造成的经济损失非常巨大。由于病原菌的免疫抑制特征和日益严重的耐药性,导致奶牛乳房炎治愈率低和复发率高。本文从病原、发病机理、预防措施以及治疗方法等方面介绍了奶牛乳房炎的研究进展,重点强调了奶牛乳房炎的防治难题。

奶牛;乳房炎;研究进展

乳房炎是危害奶牛养殖业发展的重要疾病之一,不仅降低奶牛产奶量和牛奶品质,还易延长产后发情周期,甚至使病牛失去繁殖性能,造成严重的经济损失。据报道,全球约有2.2亿头奶牛,约1/3患有乳房炎,临床型乳房炎和隐性乳房炎发病率都较高[1,2]。

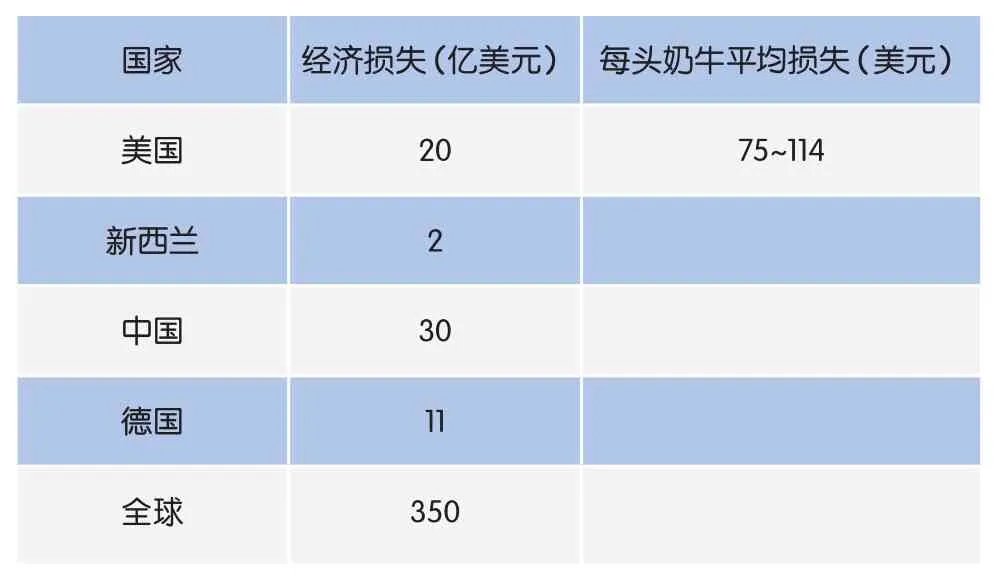

表1 奶牛乳房炎对世界各国造成的年均经济损失

每年奶牛乳房炎对全球造成的经济损失高达350亿美元,对我国奶牛养殖业造成的经济损失为30亿美元(表1)[1]。国际上对奶牛乳腺的病原学、感染机制、防治等进行了大量和深入的研究,取得了一定的研究进展。杨峰等[2]利用Citespace可视化软件分析发现,大量研究集中在金黄色葡萄球菌引起奶牛乳房炎的致病机理上。本文就奶牛乳房炎的常见病原、致病机理、防治措施以及治疗所面临问题进行了介绍,以期为奶牛乳房炎的治疗提供一定参考。

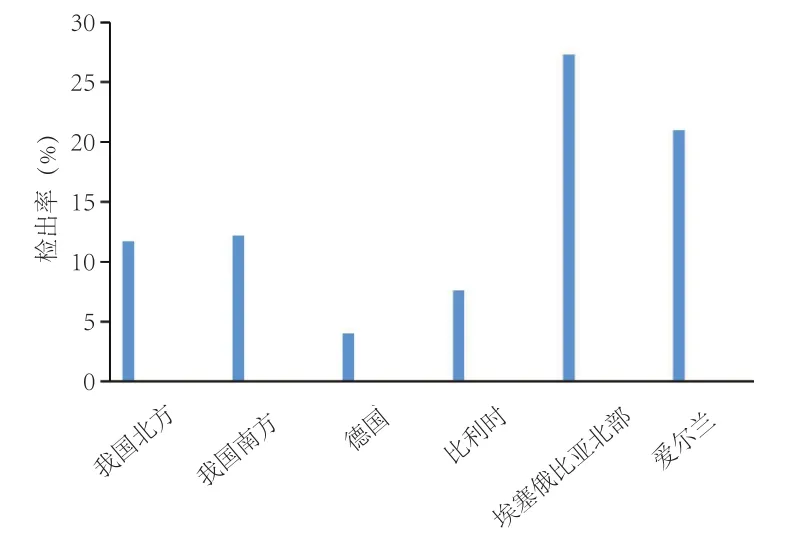

图1 不同地区葡萄球菌检出率

1 奶牛乳房炎的常见病原

奶牛乳房炎的致病因素有很多,主要分为外部因素和内部因素[3,4]。最常见的是由致病病原菌的感染所致。流行病学研究发现[5~13],奶牛乳房炎以葡萄球菌和链球菌引起的感染为主。其中,金黄色葡萄球菌在各地区的奶牛场中普遍存在(图1)[14],且具有较强的免疫抑制特征、兼性胞内感染和严重耐药性,引起的奶牛乳房炎难以治愈,复发率高,造成的经济损失最严重。

2 奶牛乳房炎发病机理

奶牛乳房炎的发病机理主要包括三个步骤。首先,由于操作不当导致病原菌突破乳头管的防线侵入乳腺导致感染;然后,经过一系列反应,最终引起乳腺组织的防御性炎症反应;此后,活化的巨噬细胞释放出多种细胞趋化因子,吸引中性粒细胞和淋巴细胞进入感染部位,加剧炎性反应。同时,血液渗出物很快在乳腺管内凝固,造成泌乳障碍。病原菌感染乳腺比较严重的,会通过产生内毒素而破坏乳腺腺泡,引起腺泡细胞水肿、损坏甚至死亡而失去泌乳功能。

3 奶牛乳房炎预防措施

随着经济的发展,人们对于物质生活的追求也越来越高,牛奶和肉类已经成为人们保持营养的必需品。然而,由于奶牛乳房炎的影响,导致奶牛行业在拥有巨大收益的同时也面临巨大的困难。因此,预防奶牛乳房炎的发生是一个很重要的课题。根据产生乳房炎的原因及条件,乳房炎的预防主要包括以下几点:

(1)加强饲养管理,减少乳腺感染。保持良好的饲养环境与牛体清洁是预防措施的关键。用1∶500的84消毒液清洗乳房,可有效切断病原微生物在牛乳腺之间的传播。

(2)乳头药浴是控制奶牛乳房炎的重要措施之一,可在一定程度上减少环境污染引起的感染。乳头药浴分为药浴和喷药两种。冯万宇等[15]以纯水、聚乙烯醇(PVA)、甘油等为材料,充分融合后制成奶牛乳头药浴涂膜剂,结果显示有较好的抑菌效果。

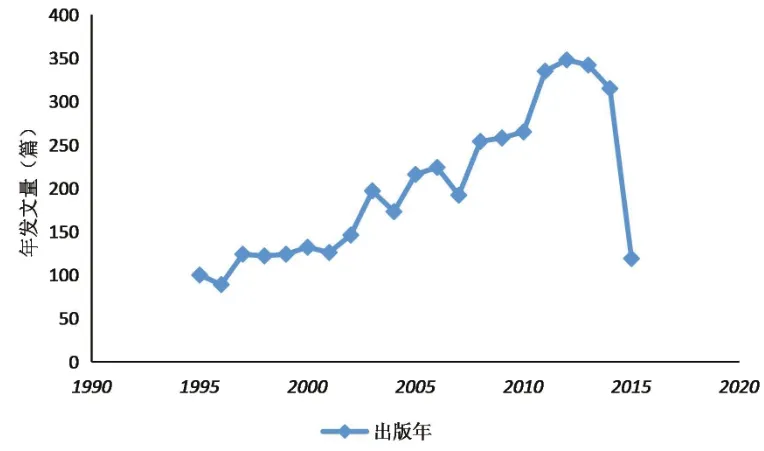

图2 奶牛乳房炎疫苗研究的国际年发文量

(3)疫苗免疫可降低乳腺感染程度,控制隐性乳房炎的发生。近年来,国内外学者对奶牛乳房炎疫苗进行了大量研究,研制出了灭活苗、活苗、亚单位疫苗、载体疫苗和核酸疫苗等多种疫苗(图2)[16]。通过小鼠乳腺炎模型研究发现,乳腺细胞因子IL-17A在防御大肠杆菌感染上起到了很重要的作用。Scali等[17]研究了疫苗的主要靶标及表面蛋白、荚膜多糖、生物膜和毒素,发现金黄色葡萄球菌疫苗研发的瓶颈在于对其毒力因子和宿主免疫反应之间相互作用规律的不了解。

4 奶牛乳房炎的治疗

近几年来,奶牛乳房炎的发生率逐年上升,仅用疫苗等预防措施来避免乳房炎发生已经远远不够,如何采用科学合理的治疗方法有效地控制乳房炎和降低危害已成为当前的研究热点和难点[18]。常见的治疗方法主要有抗菌药物疗法、中药疗法、激光疗法、生物制剂疗法。

4.1 抗菌药物疗法

抗菌药物疗法是防治奶牛乳房炎的一种有效手段,在控制奶产品质量的综合防治中具有重要的作用。常用于治疗奶牛乳房炎的抗菌药物有青霉素、链霉素、红霉素、四环素、氯霉素、卡那霉素和磺胺类药物等,常见的剂型包括注射剂、发泡剂和乳房灌注剂等。

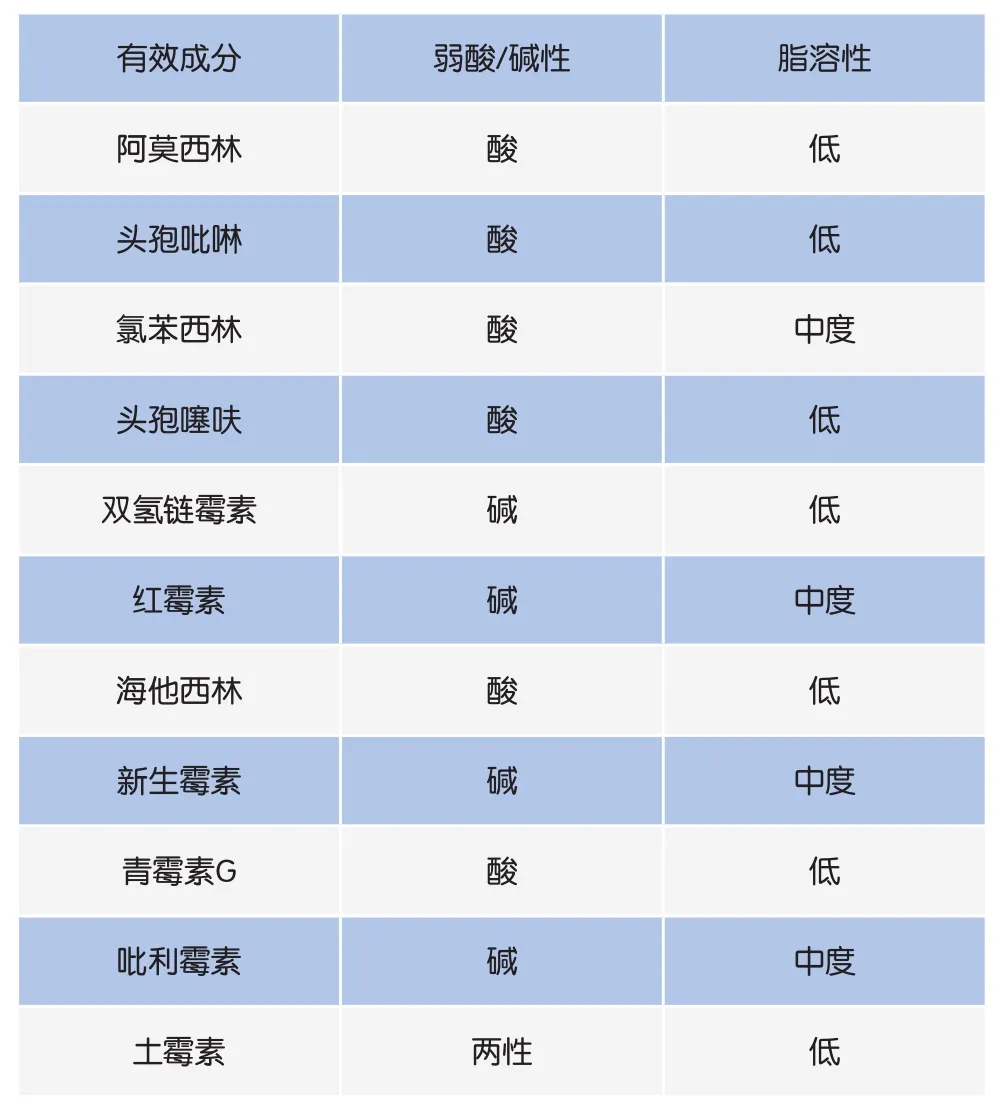

乳房灌注剂是治疗乳房炎的一种简便、有效的制剂形式,对各种类型的急性乳房炎均具有较好的疗效,同时可避免注射剂通过全身给药引起的毒副作用和组织药物残留[19]。常用的剂型有水剂、油性乳剂等。Buragohin等[20]应用硫酸庆大霉素、氨比西林钠或邻氯青霉素钠乳池注射,治愈率为100%。Erskine等[21]通过乳池灌注头孢噻呋的方法治疗奶牛乳房炎,治疗效果也比较明显。表2列出了美国已批准使用的抗生素类乳房灌注剂。

综合研究结果发现,抗菌药物用于乳房灌注治疗奶牛乳房炎是最有效的一种方式。然而由于长期大剂量应用抗菌药物进行治疗,耐药菌株逐渐增多,疗效降低,且违规残留量正在逐年增加。2012年美国食品和药物管理局(FDA)发出了在养牛业中禁止额外添加头孢类药物的禁令(USFDA,2012)。目前美国临床和实验室标准协会(CLSI)还没有批准用于乳房炎的抗菌药物治疗临床折点。Andrea 等[22]用琼脂稀释法测定了头孢哌酮对奶牛乳房炎病原菌的敏感性,结果表明头孢哌酮可用于治疗乳房炎,他们指出这种方法可能得到最好的近似临床断点,为抗菌药治疗奶牛乳房炎的耐药性又提供了一个参考依据。

表2 美国已批准使用的乳房灌注剂

4.2 中药疗法

相对于抗菌药物,中草药作为天然药物,不仅不存在药物残留带来的公共卫生问题,而且许多中草药还是很好的免疫调节剂。研究表明,中药组方治疗奶牛乳房炎可通过调节乳房血液循环、抑菌消炎、提高机体免疫力的方式起到有效的作用[23]。Wei Xu[24]、王红莲[25]、王金君等[26]分别研究了不同中药组分对奶牛乳房炎的治疗效果,结果表明中药复方制剂治疗奶牛隐性乳房炎能够达到良好的效果。

中药制剂虽然残留污染小,但治疗效果缓慢,对超急性型、急性型、亚急性型奶牛乳房炎并不适用。目前,在中药治疗奶牛乳房炎的临床试验中,许多是探究性的,实际的中药治疗效果没有很好的稳定性。而且中药方剂种类也较少,大多为散剂及煎剂,中药配方在目前没有明确标准,杂乱繁多,大多数情况下是个人根据奶牛发病程度自行配药,他人难以掌握,缺乏给药的合理性。

4.3 激光疗法

除了药物疗法,用二氧化碳激光机、氦氖激光机照射病牛交巢穴也是治疗乳房炎的一种手段。早在2003年,Hoedemaker等[27]研究了低功率激光应用在治疗慢性和轻微急性临床乳房炎中的疗效。研究表明,小功率氦-氖激光对动物机体有扩张血管、疏通经络、促进血液循环、加速新陈代谢及增强机体免疫力等功能。宋莎等[28]发现,He-Ne激光能加快伤口上皮再生,促进创伤愈合,提高细胞免疫或体液免疫反应。贺显晶等[29]研究了低水平激光辐照防治奶牛隐性乳房炎的效果,发现低水平激光照射后体细胞数下降,产奶量升高。激光疗法是一种传统疗法,与抗生素等药物联合使用对于乳房炎治疗将具有更大的价值,在将来会有很好的发展前景。

4.4 生物制剂疗法

生物制剂疗法对于乳房炎是一个新的领域。生物制剂是用微生物及其代谢产物、动物血液或组织等加工而成,具有针对性强、疗效好、无毒、无残留的优点。到目前为止,研究的生物制剂包括微生态制剂、抗菌肽、溶菌酶、细菌素、免疫抗体、乳铁蛋白和乳铁素、重组牛白介素、重组牛干扰素等[30,31]。其中,细菌素是通过分子技术生产出来的天然细菌蛋白质,能杀死一些细菌,国外已用于治疗葡萄球菌病和乳头药浴。王庆伟[32]以金黄色葡萄球菌甲氧西林敏感菌株CVCC1882和耐甲氧西林菌株ATCC43300为研究对象,发现枯草芽孢杆菌产生的细菌素Sublancin对金黄色葡萄球菌有良好的体外及体内抑菌活性,能有效地保护由于金黄葡萄球菌感染所导致的肠道和脾脏的损伤。

除此之外,研究发现益生菌可以改善并维持奶牛瘤胃微生态平衡、维持厌氧环境,提高产奶量,改善乳品质,也可以抑制病原微生物生长,预防奶牛疾病。该方法虽然应用广泛,但由于反刍动物瘤胃中微生物菌群的复杂性,所以使得微生态制剂在反刍动物中的研究及应用进展缓慢,主要作为饲料添加剂应用[33],而不能广泛用于临床治疗乳房炎及产业化。

4.5 治疗面临的挑战和未来发展趋势

综上所述,治疗乳房炎的方法有抗菌药物治疗、中药制剂、激光疗法以及生物制剂等,但是由于奶牛乳腺的特殊生理结构、免疫机制和病原多样性,使得奶牛乳房炎的治疗仍然面临巨大的挑战。抗生素存在耐药性和残留问题,中药制剂具有疗效缓慢、配方复杂多变等问题,而激光疗法、生物制剂疗法防治乳房炎,成本大,工作量大,相较于抗生素,临床疗效和治愈效果都稍差一点,对于奶牛群体发病并不适用。然而,如果将它们与抗生素类药物结合起来应用,可能会有很好的发展前景。因此,在今后一段时间内,抗菌药物治疗还是奶牛乳房炎的首选治疗方法。

5 总结

总体来看,乳房炎仍然是危害奶牛养殖的重要疾病。在兽医临床实践中,用抗生素进行治疗仍然会是今后很长一段时间的首选方法。虽然我们已掌握了一些能够影响乳房灌注剂疗效和消除负面因素的知识,但仍有许多未知的领域存在较大的争议,需要深入探索以开发出满足临床治疗需要的制剂。为这个行业努力开发新的和更好的治疗用抗生素制剂将成为未来几年一个活跃的研究领域。此外,抗生素的耐药性问题也不容忽视,期待以后的研究能解决这一系列问题。

[1]张官祥.奶牛乳房炎引发的经济损失[J].农业技术与装备,2009,07:32-33.

[2]刘龙海,李新圃,杨峰,等.奶牛乳房炎综合防控关键技术研究进展[J].中国草食动物科学,2015,05:56-61.

[3]杨峰,王玲,王旭荣,等.金黄色葡萄球菌性奶牛乳房炎研究的知识图谱分析[J].动物医学进展,2016,02:38-44.

[4]王素刚.奶牛乳腺炎及防控研究进展[J].农民致富之友,2016,02:247.

[5]赖金伦,刘玉辉,寇明明,等.牛奶金黄色葡萄球菌分离鉴定与耐药性分析[J].中国奶牛,2015,09:30-34.

[6]聂培.奶牛乳房炎病原菌分离鉴定及其多重PCR检测方法的建立[D].南宁:广西大学,2013.

[7]苏洋,蒲万霞,邓海平,等.牛源耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的检测[J].中国畜牧兽医,2013,03:181-184.

[8]安慧慧.牛源金黄色葡萄球菌耐药性分析及氟喹诺酮类耐药基因检测[D].银川:宁夏大学,2014.

[9]李桐,刘鑫,张裕琪,等.包头地区临床型奶牛乳腺炎病原菌的分离与鉴定[J].动物医学进展,2009,07:115-119.

[10]贺朋朋.不同来源金黄色葡萄球菌毒力基因分布及分子分型研究[D].扬州:扬州大学,2014.

[11]于恩琪.江苏部分地区奶牛乳房炎葡萄球菌调查及其部分耐药基因的分析[D].扬州:扬州大学,2014.

[12]蔡元,张成虎,田斌,等.甘肃省部分地区奶牛乳腺炎金黄色葡萄球菌的分离鉴定及耐药性分析[J].中国奶牛,2014,21:32-34.

[13]王登峰,李建军,吴建勇,等.牛源耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的形成和演化[J].中国兽医科学,2013,04:331-338.

[14]王晓,俞英.中国北方奶牛金葡菌乳房炎感染现状及耐药性和流行类型研究进展[J].畜牧兽医学报,2015,09:1477-1488.

[15]冯万宇,徐馨,张艳,等.乳头药浴涂膜剂对奶牛乳房炎致病菌体外抑菌效果评价[J].动物医学进展,2016,02:133-136.

[16]杨峰,王玲,王旭荣,等.世界奶牛乳房炎疫苗研究的知识图谱分析[J]. 中国畜牧兽医,2015,10:2762-2771.

[17]Scali, F,et al.Which are important targets in development of S. aureus mastitis vaccine?[J].Research in Veterinary Science,2015,100:88-99.

[18]谷春雷.奶牛乳房炎的发病原因及防治措施[J].畜牧与饲料科学,2015,01:102-104.

[19]Awais Ihsan, Xu Wang, et al.Genotoxicity of quinocetone,cyadox and olaquindox in vitro and in vivo[J].Food and Chemical Toxicology,2013,59:207-214.

[20]Necoechea, Nevarez Garza, Rodriguez Tovar,et al.Carbadox Intoxication in Pigs[J].Journal of Animal and Veterinary Advances,2010,9(1):85-87.

[21]Porcherie, A,et al. IL-17A Is an Important Effector of the Immune Response of the Mammary Gland to Escherichia coli Infection[J].Journal of Immunology,2016,196(2):803-812.

[22]Andrea T. Feßler,et al.Proposal for agar disk diffusion interpretive criteria for susceptibility testing of bovine mastitis pathogens using cefoperazone 30 mg disks[J].Veterinary Microbiology,2015,7240:1-6.

[23]郭梦尧,王洪海,王国卿,等.奶牛乳房炎的病理机制及中药防治研究进展[J].动物医学进展,2010,31(10 ):92-94.

[24]Wei Xu,et al.Therapeutic effect of polysaccharide fraction of Atractylodis macrocephalae Koidz. in bovine subclinical mastitis[J].BMC Veterinary Research ,2015,11(165):1-9.

[25]王红莲.防治奶牛乳房炎中药方剂的研究[D].太谷:山西农业大学,2015.

[26]王金君,辛萍萍,孙黎明,等.中药组方治疗奶牛乳房炎效果研究[J].现代畜牧科技,2016,5:1-4.

[27]Hoedemaker M,Hackenfort EM.Use of a low power laser in the treatment of bovine mastitis[J].Tierarztliche Umschau,2003,58(9):457-460.

[28]宋莎,杨伟哲,安文星,等.氦氖激光在治疗伤口愈合延迟中的应用不良的临床观察[J].激光杂志,2010,31(6):39-40.

[29]贺显晶.低水平激光辐照防治奶牛隐性乳房炎效果的研究[J].黑龙江畜牧兽医,2015,03:129-131.

[30]冯万宇,王岩,史同瑞,等.生物制剂在奶牛乳房炎防治的应用[J].中国奶牛,2010,6:35-37.

[31]刘勇,高树利.防治奶牛乳房炎的几种生物制剂[J].养殖技术顾问,2010,11:135.

[32]王庆伟.细菌素Sublancin对金黄色葡萄球菌的抑制作用及其机制的研究[D].北京:中国农业大学,2014.

[33]龚龑,张彬.益生菌在奶牛上的应用与研究进展[J].中国奶牛,2016,1:6-12.

Abstract:Mastitis is one of the most prevalent diseases in cow disease at home and abroad. Staphylococcus aureus,Streptococcus and Escherichia coli are the main pathogens causing cow mastitis. With the expansion of breeding scale and the increase of stocking density, the chance of contaction between cow and mastitis-induced microbes increased, and the infection rate of mastitis gradually increased, and the economic loss was huge. Due to the immunosuppressive characteristics of pathogens and increasing resistance, resulting in low cure and high recurrence rate. This paper introduced cow dairy mastitis research progress, such as the pathogens, pathogenesis, preventive measures and treatment methods, with emphasis on prevention and treatment of mastitis problem.

Key words:Dairy cow; Mastitis; Research progress

Research Progress in the Prevention and Treatment of Mastitis in Dairy Cows

YUE Ting-ting, XIE Shu-yu, GAO Jin-fang, LIU Shen-he, CHEN Dong-mei

(National Reference Laboratory of Veterinary Drug Residues, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070)

S858.23

A

1004-4264(2017)09-0038-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.09.010

2016-12-19