广州:锦绣花城的时光漫步

2017-10-15越声

越声

广州简称“穗”,别称“羊城”、“穗城”、“花城”等,地处我国南方、广东省南部、珠江三角洲的北缘,西江、北江、东江在此汇合,毗邻港澳,地理位置优越,是海上丝绸之路的起点,被称为我国的“南大门”。

羊城的传奇

讲述广州的故事要从清晨的第一杯香茗开始……

一大早,在人声鼎沸的茶楼里,不论是醇厚的普洱,还是清香的铁观音,透过氤氲的水汽,我们可以看到每一个茶客脸上那惬意享受的神情。一盅清茶、一叠报纸、一份自得,两鬓斑白的老人就这样将自己与喧嚣的尘世隔绝开来。凭栏望去,窗外永远是车水马龙的繁华,永远是市井人生的忙碌,浮生难得偷此闲可以享受这属于自己的简单快意,可以品味一段穿越时空的心灵对话。

广州最浪漫的故事要等到华灯初上时才开始,故事里有江畔石径上依偎而行的情侣身影,有灯影烛光下朋友间的喃喃私语……广州最华美的夜荡漾在珠江的波光里,闪烁在霓虹的幻彩间,广州最温馨的夜是三五知己把盏言欢,是儿孙绕膝的天伦之乐。

广州最优雅的故事要数四季的故事,聆听它们的脚步,你会发现那步履是从容和缓的。与遥远的北国相比,这里不见冬的苦寒,而夏的热似乎也没有那么暴烈。但广州绝不是一座季节混沌的城市,只是它的四季更迭总是在不经意间悄然而至。当公园的草地开始泛黄,凉风卷起路边积聚的落叶时,那就意味着冬天已经来了。而暮冬将去时,一抹抹新绿便开始悄悄地出现在满树的苍翠之中,那是大自然在向你传递春的消息,那热闹一整年的花便是四季的信使。居于这座美丽的花城,我虽没有用心去留意花的精彩,但也会仰慕火红炽烈的木棉树,会赞叹纷繁绚烂的紫荆花,也懂得一盆清丽脱俗的水仙是冬日的精灵,一枝明媚鲜艳的桃花是春天的期盼。

寻找广州最传奇的故事应该去追寻它那2200多年的历史,看看它是如何一路走来,所有的荣耀与沧桑都被岁月慢慢定格,成为一座座不朽的雕塑。这些雕塑是沉睡在北京路闹市下的宋朝古道,是哥德堡号远去的巍峨帆影,是陈家祠古朴精美的雕梁画栋,是新河浦陈旧斑驳的深巷老屋,是十三行感慨昔日繁华的落寞长街,是黄埔军校叱咤风云的时代印记……在晨光里、夕阳下,它们静静地守护着这座城市,无声地讲述着昨天的故事,凝望着这座城市沧海桑田般变幻着的容颜,默默地为它送上祝福。

这座城市虽悠然自得,但从不颓废消沉;这座城市虽纷繁喧闹,却难掩雍容淡定。它的美丽绝伦缘于云山珠水的天然造化,缘于中西方文明融合下的历史积淀,而它之所以包罗万象,是因为经受了千年风霜的岁月洗礼,是因为它有着引领时代的博大胸襟。广州的故事从来不可能浅薄,也注定永远不会平凡。

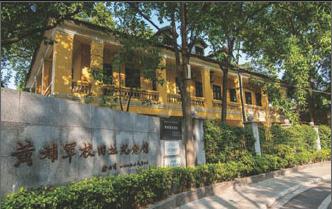

探访黄埔军校

黄埔军校坐落在远离广州市区的长洲岛上,面朝珠江,背倚八卦山,如今被驻军和军工厂包围。朋友告诉我去长洲岛有两种方式,一种是走水路,从珠江北岸的鱼珠码头出发,坐轮船数分钟便可到达;另一种是走陆路,驾车途经广州大学城,过赤坎桥登岛。我是沿着陆路抵达黄埔军校的,从市区一路驱车而来,现代都市气息在深入长洲岛的途中一点点淡化,葱郁的山岭和纵横的河流显示出独特的岭南地貌,寻访黄埔军校颇有种曲径探幽的味道。

这个诞生于孙中山之手的“将帅摇篮”承载着太多极具传奇浪漫色彩的故事,当我走进黄埔军校旧址一探究竟时,满目皆是老一辈革命者的正直、朴素与镇定。

灰瓦白墙、两三层高的楼房以及环绕四周的嶙峋古树,这一切让这个将帅诞生之地诗意起来。黄埔军校并不威武逼人,反而透着一股方正大气,军校大门为两柱式牌坊建筑,朴素大方,既没有华丽的装饰,也没有石雕玉琢,只有一块题写校名“陆军军官学校”的横匾,这苍劲有力的大字正是国民党元老谭延闿的手笔。

顺着校名看过去,白墙上印刻着孙中山先生“革命尚未成功”的隽秀字迹。1924年3月,陆军军官学校开始招生,第一期录取500余名青年学生。在6月16日的开学典礼上,孙中山先生进行了长篇演说:“从今天起,我们要以这所学校里的学生为根本,成立革命军,诸位学生就是将来革命军的骨干……”这篇热情洋溢的演讲宣告着黄埔军校正式登上历史舞台。

从陆军军官学校筹备委员会正式成立到开学典礼,其间不过半年时间,黄埔军校初建时的条件并不是太好,军校原为广东陆军小学堂校舍,当时已是杂草丛生,空空如也,军校创办时略加修葺就成了校本部,黄埔师生学习和生活都在这里。

校本部大楼呈“日”字形,建筑面积1060平方米,坐南朝北,是两层砖木结构。楼内有三条主要通道、四排房舍,房子之间以走廊相通,四周有围墙。在南北走向的中轴线东西两侧,房舍排列的形式一致且相互对称,教室、宿舍、办公室等都设于此,楼底改为花厅,供召开会议和娱乐,二楼则是校长室及军校各部门领导的办公室。

今天我们所看到的黄埔军校其实是广东省和广州市政府在1996年重新修建的校舍,据称他们按照原位置、原尺度、原面貌的原则基本复原了当年的生活场景,前来参观的人可以想象当年青年学生在这里如火如荼的学习生活场景。

军校初建时大部分设施都很简陋,多数学生住在葵叶竹架搭成的草棚里,每一位学生只发两床薄薄的毛毯、一套军服和一双草鞋。据黄埔军校教官张治中将军回忆:“当初我们在那个小岛上有了这500余名学生,但是我们的教育器材不够,武器弹药不够,也没有马。”然而,这并不妨碍黄埔军校成为军事人才培養的典范。1924年至1930年,黄埔军校在长洲岛共培养了七期一万多名学生,其中在国民革命军中担任过集团军总司令、兵团司令官以上职务的就有90多人。黄埔军校一期500余名学生更是被誉为“军中骄子”,徐向前、陈赓、周士第、许继慎、胡宗南、黄杰、王敬久等都是从这里走出的。

在往来的游客中,穿着校服、列队前进的小学生格外显眼。军校大门出口处,人们注视着孙中山先生的雕像,面朝珠江,矗立在他临终时依旧惦记的黄埔军校。

极具岭南风情的陈家祠书院

广州陈家祠书院是陈姓大户的祠堂,也当过书院,其结构是我国传统的三进院落,大门、牌匾、屏风都是典型的中国传统样式。

陈家祠书院最吸引我的就是其雕刻艺术,这里所雕刻的人物鸟兽栩栩如生,风景山水优美动人,神话故事活灵活现。如果说在雕刻上能和此处相媲美的,那只有徽雕艺术了。单从技法和美学的角度而言,徽雕的木雕和砖雕犹在陈家祠书院之上,但是要将如此众多的雕刻艺术种类融为一体、遍布全祠的,只怕整个皖南也难以找到。而陈家祠书院的石雕、木雕、砖雕、铁板雕遍布整个院落,墙上、屋顶、角落和栏杆无处不是雕刻,无处没有雕刻,各种雕刻种类有机结合在一起,井然有序。因此,与徽雕相比,陈家祠书院的雕刻在雕刻门类齐全上更胜一筹。

如果说徽雕体现的是皖南文化,那么陈家祠书院的雕刻则充满了岭南风情,这主要表现在以下三个方面:第一,陈家祠书院的雕刻多以狮子为主,这不仅是岭南狮文化的体现,也有美好的寓意在其中,“狮”同“仕”,暗示主人官运亨通、万事兴旺,其雕刻圆润夸张;第二,陈家祠书院的雕刻充分体现了我国的传统孝道,祠堂前石刻的贡品体现了主人对先人永久的祭奠,这在我国其他祠堂中非常少见;第三,陈家祠书院的雕刻还体现了岭南的气候和生活特色,比如防止木头因潮湿而腐烂的石底座以及石门梁上的石雕都是岭南文化所特有的。

陈家祠书院虽然不大,但独特别致,尤其在广州这样一个繁华喧闹的地方能如此完整地保留这样一座传统祠堂实属不易。陈家祠书院于清光绪十六年动工兴建,历经4年竣工落成,是当时广东72县陈姓合族宗祠,始建时用作广东各县陈氏子弟来省城参加科举时学习及住宿的场所,也是祭祀祖宗的宗祠。新中国成立后将此辟为广东民间工艺博物馆,以搜集、保藏、研究和宣传展览广东地区历代各类民间工艺品为主。

发展至今,陈家祠书院荟萃了岭南民间建筑装饰艺术之大成,以“三雕三塑一鑄铁”(即石雕、木雕、砖雕、陶塑、泥塑、灰塑以及铁铸工艺)的高超技艺而著称,故有“百粤冠祠”之称,来这里游览,人们可以在短时间内了解岭南的风貌。

“卢沟桥的狮子数不清,陈家祠的‘福字数不完。”陈家祠书院是岭南地区“福”字最多的建筑,在跨进陈家祠正门后,人们第一眼看到的就是“岭南第一福字”。在门内的大屏风中间有两个木雕“福”字图案,一左一右互为倒写,寓意福到及双福盈门。除主体建筑外,其他厅堂、廊庑、斋室、厢房等建筑中广泛采用木雕、石雕、砖雕、陶塑、灰塑、铁铸等不同风格的工艺做装饰,梁架、斗拱、墙壁、墀头、踏道等均以梅兰菊竹、花鸟虫鱼、岭南佳果、历史典故、戏曲人物等题材为装饰内容。

主要景点

广州旅游资源丰富,其中以羊城新八景、中山纪念堂、黄埔军校、南越王博物馆、广州艺术博物院、广州花卉博览园、花都香草世界、王子山森林公园、华南植物园、从化温泉、宝墨园、广东美术馆、广州塔等景点最为盛名。

广州的文物古迹众多,截至2010年已公布的国家、省、市三级文物保护单位共322处。其中,国家级文物保护单位24处,省级文物保护单位45处,市级文物保护单位253处,南越王墓、光孝寺、六榕寺、怀圣寺等都有1000多年的历史。此外,还有始建于隋朝的南海神庙,建于明朝的五仙观、镇海楼、莲花塔,建于清朝的陈家祠、余荫山房等。近代革命历史纪念地有毛泽东主办的农民运动讲习所旧址、广州起义烈士陵园、黄花岗七十二烈士墓、黄埔军校旧址、中山纪念堂、洪秀全故居等。