不完全合同视角下利率对PPP项目事前投资的影响研究

2017-10-14宋丽颖张伟亮

宋丽颖,张伟亮

不完全合同视角下利率对PPP项目事前投资的影响研究

宋丽颖,张伟亮

(西安交通大学经济与金融学院,陕西西安,710061)

由于不能对未来事项进行完备地描述和约定,PPP项目是一种不完全合同的情况,利率的变动会对不可证实的事前投资产生影响。通过构建引入利率项的不完全合同模型,针对利率变动对于PPP项目事前投资的影响进行了研究。研究发现:(1)与社会最优水平相比,两种所有制下成本创新投资和质量创新投资均存在扭曲。(2)利率上升会对外部经营者构成事前投资的负向激励。(3)与社会最优水平相比,利率上升时,事前投资扭曲程度减弱;利率下降时,事前投资扭曲程度增加。(4)政府应当根据不同的目标合理选择财税政策。

不完全合同;利率;PPP;事前投资

一、引言

PPP(Public-Private-Partnership)模式是一种新型的项目融资模式,是指政府与社会资本之间为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

PPP模式的建立和推广对于公共物品的供给具有深远的影响。根据林华[1]的论述,PPP模式的优势在于提高经济效率和时间效率,扩大基础设施建设项目的资金来源,提高政府和私人组织的财务稳健性,改善公共物品的品质,树立政府部门的新形象。因此,在供给侧改革的宏观背景下,PPP模式就有着很强的现实意义,是促进我国经济转型升级、加快转变政府职能、盘活民间资本、深化财税体制改革、构建大国财政制度的必然要求。

2014年以来,政府先后颁布了一系列文件推动PPP模式的应用。根据财政部主导建立的PPP综合信息平台系统显示,截止至2016年9月,全国各地共有10 471个项目纳入系统,总金额超过12万亿元,我国的PPP项目建设进入快速发展期。

随着PPP模式在我国的推广应用,针对PPP模式的研究快速增加,但研究视角主要是某一领域内PPP模式的应用,重宏观分析,轻微观基础;重实证分析,轻理论分析。事实上,PPP项目的实施是一个典型的不完全合同问题,投资的不可证实性导致了事前投资的无效率。同时,由于PPP项目的时间跨度通常较长,利率就是一个很重要的变量。本文从不完全合同的视角研究利率对PPP项目事前投资的影响,为政府科学预测利率变动带来的影响、选择正确的外部经营者和制订政策提供理论依据。

二、文献综述

不完全合同理论有时又称为不完全契约理论,近年来已经成为经济学研究的有力工具,并得到了迅速发展。根据科斯定理,只要产权是明晰的,交易成本为零,并且双方信息对称,则不论事前将产权赋予哪方,最终结果都是有效率的,达到资源配置的帕累托最优状态。但是,科斯定理并不能很好地描述现实,这是因为在现实中合同往往是不完全的。根据Williamson[2−3]和Klein[4]的论述,有三种可能导致合同的不完全性:第一,世界是非常复杂的,交易双方不可能在事前对未来所有的情况列出一个详细的清单,并在合同中进行约定;第二,交易双方很难对某些事项事前达成一致;第三,交易中很多事项是可观察但不可证实的,即这些事项无法被第三方确认。合同的不完全性会导致事后交易双方利己地解释合同条款,这就会造成资源配置的无效率。

GHM模型(Grossman,Hart[5];Hart,Moore[6−7])第一次将不完全合同问题模型化,并凭借较强的解释能力,被认为是不完全合同理论的标准范式,被多位学者不断拓展。在随后的研究中,不完全合同理论主要从两个方面进行研究,一是研究交易的各种合同类型,主要关注的是交易的可缔约程度对合同类型及其效果的影响;二是交易的控制权安排,主要关注的是控制权安排对交易效率的影响。

PPP模式是一种典型的不完全合同的情况。在政府与外部经营者签署公私合作合同时,不能对未来状况进行详细的描述,并且很多因素不可被第三方证实,这就导致了资源配置的无效率。国外学者对此研究较早,主要分为事前无效率研究和事后无效率研究。对于事前无效率研究,最具代表性的是Hart和Shleifer[8],他们采用不完全合同理论分析了政府提供公共服务和将公共服务外包给私人企业的效率问题,结果发现PPP项目事前投资是无效率的。由于缔约方的财富约束、收益的不确定性和事后行动的不可证实性,Guasch J L[9]、Özgür Yildiz[10]、E Iossa[11]等的研究放宽了事后存在纳什讨价还价的限制,发现即使在事后,PPP项目依然存在着无效率,主要表现在项目内部权威的配置与收益配置的错位、事后讨价还价的成本以及事后的寻租行为等。这些研究对于分析我国当前的PPP模式具有很重要的借鉴意义。

目前国内学者对于PPP模式的研究主要着眼于理论研究和PPP模式在某一领域内的应用。理论研究方面,赖丹馨[12]、庆丽[13]等发现PPP模式可以更好地促进资源的合理配置,提高效率,但同时也存在着经营权和选择权的冲突。在具体领域的应用方面,查勇[14]、王玺[15]等通过对具体项目的研究,提出为了提高PPP项目的效率,政府需要建立相应的法律框架和规则体系,保护私人部门的正当利益和建立信任关系。可以看到,我国学者通过采用传统的方法,从理论上和应用上都发现了PPP模式所面临的问题,而这些问题都会造成项目效率的低下。

尽管国内学者从理论上和应用上对PPP模式的研究已有不少,但是从不完全合同理论出发对PPP模式的研究较少。2008年以来,蒋世成[16]、费方域[17]、燕志雄[18]、郑育家[19]等对国外不完全合同理论进行了系统性的综述,并有学者将其应用到PPP模式的研究上,视角主要集中在事前无效率上。例如,宋波[20]、王远胜[21]等基于不完全合同理论对PPP模式的研究发现:PPP模式可以有效激励研发部门投资,项目合同设计应当以有效促成再谈判为原则。

本文的研究建立在以上文献基础之上,但又有新的拓展。具体来说,由于合同的不完全性和事前投资的不可证实性,会导致事前投资的无效率,而利率可以通过影响融资成本产生进一步影响。因此,本文基于不完全合同理论,研究PPP模式中利率变动对事前投资效率的影响。一方面,本文将不完全合同理论引入了PPP模式研究,为研究PPP模式在我国的应用和发展提供了新的思路;另一方面,模型创新性地在不完全合同模型中引入利率项,与现实更加吻合,拓宽了不完全合同理论的研究范围。

三、模型分析

本模型以Hart和Shleifer[8]的不完全合同模型为基础,借鉴郑育家[19]的论述,对模型做适当的修改,并引入利率项,探究利率的变化对于不同所有制下事前投资的影响。由于专用性投资、政府和外部经营者的成本和收益都存在事前的不确定性,合同无法依赖于这些变量,造成事前无效率,而在事后不确定性消失,因此我们假设在不确定性消失后,政府和外部经营者可以进行有效的再谈判,并且均分额外的剩余。

对于某种公共物品的供给,政府既可以自己雇佣员工进行内部供给,也可以与外部经营者签订一份供给合同,由外部供给者供给。问题的关键在于哪一方拥有对于设施F的控制权,谁拥有了控制权,谁就拥有了对剩余的支配权。我们沿用不完全合同理论中的一般方法,用剩余控制权来代替资产的所有权,不同的剩余控制权的分配决定了所有权配置,并将政府拥有剩余控制权称为公共所有制,将外部经营者拥有剩余控制权称为私人所有制。政府用G表示,经营者用M表示。

首先需要阐明的是,经营者M可以扮演两种角色。在公共所有制配置下,G拥有剩余控制权,M作为政府雇员运营设施F,为公众提供商品或服务;在私人所有制配置下,M拥有剩余控制权,并作为外部经营者,与G签订合同,运营设施F并为公众提供商品或服务。由于服务也是商品的一种,因此以下统称为商品。同时假设政府可以完全代表公众,即政府和公众之间没有委托代理的问题,因此可以认为M直接为G提供商品。

假设合同分为两期,前期投资阶段为第1期,时间跨度为1,后期运营阶段为第2期,时间跨度为2。G与M在第0时刻签订合同,合同存续期间为,并有1∩2=,1∪2=。经营者M可以进行成本创新和质量创新,相对应地,在第1期,M可以进行成本创新投资和质量创新投资,这里的投资既可以是货币性投资,也可以是M的努力程度。其中,成本创新可以削减M的成本,但是会带来商品质量的下降;质量创新可以提高商品的质量,但是会增加M的成本。商品质量用B表示,生产成本用C表示,则有如下关系,见式(1)和式(2):

=0−()+() (1)

=0−() (2)

式中,()为成本创新带来的质量损失额;()为成本创新带来的成本减少额;()为质量创新带来的质量净提升,即质量创新带来的质量提升与成本提升之差。成本项是在第1期实现的,收益项是在第2期实现的。为简化分析,假设在第1期末瞬间完成全部投资,在第2期末瞬间收到全部收益。

根据基本的经济学理论,生产要素的边际产量是递减的,而某些活动负外部性的存在使得该活动带来的损害加速增长。在这里,我们将成本创新和质量创新看作是生产要素,而将由之带来的成本削减、质量损失和质量净提升看作是两种生产要素的产出,因此对于()、()和()的函数性质,我们做如下假设:

①>0,>0。这意味着随着M的成本创新投资的增加,带来的质量损失额也会增加,并且呈递增趋势。

②>0,<0,(0)=∞,(∞)=0。这意味着成本创新投资的增加可以削减M的成本,但程度是递减的,即不能通过无限增加成本创新投资来无限削减成本。

③>0,<0,(0)=∞,(∞)=0。这意味着质量创新投资的增加可以提高净收益,但程度是递减的,即不可能通过无限增加质量创新投资来无限提高商品质量。

④>。这意味着由成本创新投资带来的成本节约边际增加值高于质量损害边际增加值。

假设利率水平为,是一个外生变量,代表了投资的机会成本。越高,意味着M为了该项目投资所放弃的其他收益就越高。如果M的资金来源于外部融资,那么越高就意味着M的投资成本越高。同时,对于G而言,收益在第2期取得,越高就意味着未来收益的现值越低。为简化分析,假定第1期和第2期的利率水平是相同的。

由于G与M在签订合同时无法全面地估计未来的状况并详细写入合同之中,并且M的事前投资与是可观察但不可证实的,因此G与M签订的合同是不完全合同。假设在第2期G与M可以进行纳什讨价还价,均分交易剩余。不论在哪种所有权配置下,投资决策都是由M独立做出的。

最后假设G与M是风险中立的,符合理性人假设,且不存在财富约束。

那么,现在问题的关键是,在不同的所有制结构下,利率的变动对于成本创新投资和质量创新投资的影响是什么。

(一)默认报酬

默认报酬为不存在重新谈判时G与M所得到的报酬。

在私人所有制下,即F为M所有,M拥有剩余控制权。不存在重新谈判时,成本创新将会被执行,质量创新不会被执行。这是因为成本创新对于M是有利的,可以削减M的生产成本,而由于成本创新所带来的质量下降却不用M承担。但是质量创新对于M是不利的,因为质量创新带来的成本由M承担,但是带来的质量提升却被G所有。

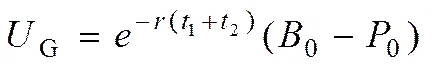

因此,G的默认报酬为:

M的默认报酬为:

(4)

在公共所有制下,即F为G所有,G拥有剩余控制权。不存在重新谈判时,M一定没有质量创新的动力。而即使M有成本创新的动力,但是由于G拥有剩余控制权,成本创新也不会被执行。因此,成本创新和质量创新均不会被执行。

G的默认报酬为:

M的默认报酬为:

(6)

可见,利率上升使得G与M的收益现值减小。

(二)最佳投资

假设和是均可缔约的,那么社会最有效率的投资是可以最大化社会总剩余的投资,并且通过一次性转移支付对剩余进行分割。剩余最大化为:

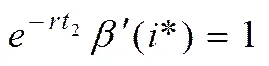

则最大化剩余的和的一阶条件为:

(8)

其中,*和*是最大化社会剩余的最优投资水平(由于()、()和()的凹凸性假设,一阶条件为充要条件,下同)。经济意义是,在社会最有效率的情况下,实施成本创新投资产生的净边际社会收益贴现至第1期末的价值必须等于第1期末成本创新投资的边际成本;质量创新投资产生的净边际社会收益贴现至第1期末的价值必须等于第1期末质量创新投资的边际成本。

要达到社会最有效率的状态,就必须考虑两种事前投资对于整个社会的影响。

(三)私人所有制

如前所述,在私人所有制下,F为M所有,M拥有全部的剩余控制权。在没有重新谈判的情况下,M只会进行成本创新投资,不会进行质量创新投资。但是在有重新谈判的情况下,质量创新会带来新的剩余,并通过纳什讨价还价进行均分,因此质量创新投资可以为双方带来好处,M会进行质量创新投资。

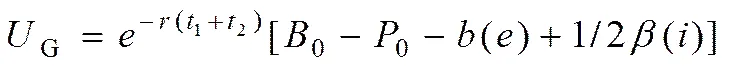

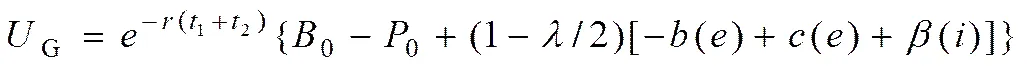

在这种情况下,双方由交易得到的报酬为:

(11)

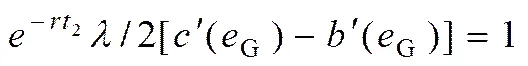

由于双方均有理性预期,M将选择最大化M的投资水平,一阶条件为:

(13)

其中存在两种不同的扭曲。第一,由于F为M所有,M进行事前投资时无需经过G的同意,因此M进行成本创新投资时忽视了成本创新为G带来的质量恶化,同时也就是为整个社会带来的质量恶化,导致M的无效性,这是一种典型的外部性。第二,由于M承担了质量创新投资的所有成本,但是通过再谈判只能得到质量创新投资社会净剩余的一半,导致了M的无效性。

从式(12)、式(13)中可以看到,利率的变动会对最佳事前投资产生影响。

首先来看对于M的影响。当上升时,′(M)必须上升才能满足最大化M的一阶条件。由于<0,因此M必然下降。因此,利率的上升会导致最优成本创新投资下降。

再来看对于M的影响。当上升时,′(M)必须上升才能满足最大化M的一阶条件。根据假设,<0,M必然下降。因此,利率的上升会抑制M的质量创新投资。

经济意义是,利率上升代表着外部经营者投资机会成本或融资成本的上升,但是投资在本项目中的收益总是有限的。由于成本创新投资和质量创新投资的边际收益递减,并且两种创新投资是不可证实的,合同的不完全性导致不能准确地约定事前投资额度,因此外部经营者的理性选择是缩减创新投资,将节约出的资金用于追求更高的外部收益。

(四)公共所有制

如前所述,在公共所有制下,F为G所有,G拥有全部的剩余控制权。在没有重新谈判的情况下,成本创新和质量创新均不会被执行。但是在有重新谈判的情况下,成本创新和质量创新可以带来新的剩余,该剩余在二者之间均分,因此成本创新和质量创新均会被执行。与私人所有制不同的地方在于,私人所有制下F为M所有,M可以不经过G的同意自主做出决策。但公共所有制下F为G所有,M必须要经过G的同意才能做出投资决策。

假设从这些创新得到的收益中,有1−的份额是G可以独立实现的,G可以通过替换M实现这一部分收益,的份额G无法独立实现。表示了M的不可替代性,越高,表示M的不可替代性越强。由创新投资所带来的新的剩余的份额由双方通过纳什讨价还价平分。因此,G最终得到创新投资带来的剩余的1−/2份额,M得到/2份额。

在这种情况下,双方由交易得到的报酬为:

(15)

尽管在公共所有制下F为G所有,但投资决策仍由M做出,M将选择最大化M的投资水平,一阶条件为:

(17)

可以看到,与私人所有制相比,一个根本区别是在公共所有制下,M的任何投资决策不仅要考虑对自己的影响,还需要考虑对G的影响。同时,存在两种新的扭曲。第一,M只能得到成本创新投资和质量创新投资收益的一部分,削弱了投资激励。第二,M是部分可替代的,这进一步削弱了投资激励。

在不变的情况下,利率的变化会导致事前投资的变化。

在上升的情况下,为了维持投资最优条件,(G)−(G)也会随之上升。由于<0,>0,即有>0>,这意味着M的最优成本创新投资G是下降的。的上升削弱了M的成本创新投资激励。

再来看上升对于M的影响。与私人所有制下类似,只是由于M现在是部分可替代的,分得的份额进一步缩小。的上升要求(G)上升,由于<0,因此G下降。的上升削弱了M的质量创新投资激励。

经济意义与私人所有制下稍许不同。利率的上升代表了投资机会成本或融资成本的上升。公共所有制下外部经营者不得不考虑成本创新投资为社会带来的质量损失。由于压缩成本投资既会增加成本创新投资的边际收益,又会减小成本创新投资的边际损失,在两方面因素的共同作用下,外部经营者的理性选择是缩减成本创新投资,追求外部更高的收益率。对于质量创新投资,外部经营者仅仅是部分不可替代的,这部分不可替代性所带来的质量创新投资剩余也需要进行双方分割,与私人所有制相比,质量创新投资激励更弱,利率的上升进一步加剧外部经营者质量创新投资的撤离。

(五)不同所有制的比较

最佳所有制结构是能够产生最大总剩余的结构。在对称信息下,重新谈判的存在可以使得某个所有制结构下有效率的事前投资。那么,一个新的问题是,在不同所有制结构下,利率的变化会导致两种所有制结构最优事前投资相对于社会最优事前投资有怎样的变化。

1.私人所有制与社会最优情况的比较

首先比较*和M的变化。根据式(8)和式(12),有(*)>(M),由于假设>0,<0,故有M>*,即在私人所有制下,成本创新投资是无效率的,高于社会最优水平。

如前分析,利率上升时,为了维持一阶条件的成立,使得M最大化,(*)−(*)与(M)均应上升,且二者上升的幅度是相同的。根据>0,<0,*和M均下降。由(*)−(*)与(M)上升的幅度相同可知,*的下降幅度比M的下降幅度小,即*与M的相对距离会减小,无效率程度会减弱。类似地,利率下降时,*和M均上升,但*上升的幅度小于M上升的幅度,无效率程度会增加。

再比较*和M的变化。根据式(9)和式(13),有(*)<(M)。由于假设<0,因此M<*,即在私人所有制下质量创新投资低于社会最优水平。

利率上升时,为了维持一阶条件的成立,使得M最大化,(*)与(M)均应上升,且二者上升幅度相同。由于<0,*下降的幅度小于M下降的幅度,使*与M的相对距离减小,无效率程度减弱。类似地,利率下降时,*上升的幅度大于M上升的幅度,使*与M的相对距离增加,无效率程度增加。

2.公共所有制与社会最优情况的比较

首先比较*和G的变化。根据式(8)和式(16),由于0<<1,有(*)−(*)<(G)−(G)。根据>0,<0,有*>G,即在公共所有制下,成本创新投资低于社会最优水平。

利率上升时,M的一阶条件要求(*)−(*)和(G)−(G)上升,且上升幅度相同。由于>0,<0,*和G均下降,且G下降的幅度小于*下降的幅度,二者之间距离减小,无效率程度减弱。利率下降时,*和G均上升,G上升的幅度小于*上升的幅度,二者之间距离增大,无效率程度增加。

再比较*和G的变化。根据式(9)和式(17),由于0<<1,<0,因此*>G,即在公共所有制下,质量创新投资低于社会最优水平。

利率上升时,质量创新投资无效率程度减小;利率下降时,质量创新投资无效率程度增加。证明过程与私人所有制下类似,不再赘述。

四、结论

本文通过构建不完全合同模型,分析了存在有效率的事后谈判时不同所有制下利率变化对两种事前创新投资以及非效率程度的影响,主要结论如下:

(1) 与社会最优水平相比,私人所有制和公共所有制下成本创新投资和质量创新投资均存在不同程度的扭曲。其中,私人所有制下,成本创新投资高于社会最优水平,质量创新投资低于社会最优水平;公共所有制下,成本创新投资和质量创新投资均低于社会最优水平。这个结论与Hart和Shleifer的模型是类似的。造成这种扭曲的根本原因是投入和收益的不匹配。不论在哪种所有制下,两种事前投资的成本均由外部经营者承担,但是最终交易剩余需要在政府和外部经营者之间平分,加之私人所有制下成本创新投资的负外部性以及公共所有制下外部经营者的部分可替代性,共同造成了事前投资的扭曲。

(2) 私人所有制和公共所有制下,利率上升均会对外部经营者构成成本创新投资和质量创新投资的负向激励。造成这种负向激励的根本原因是两种创新投资的边际收益是递减的,而带来的边际负外部性是递增的。经济意义是利率上升意味着外部经营者投资的机会成本或融资成本上升,但投资在本项目的收益总是有限的,而由于合同是不完全的,事前投资可观察但不可证实,不能在签订合同时详细约定事前投资的额度,因此理性的外部经营者在面临高利率时必然会在初始阶段就缩减事前投资,并将节约出的资金追求更高的外部收益。

(3) 与社会最优水平相比,在利率上升时,两种所有制下的事前投资扭曲程度都会减弱;在利率下降时,两种所有制下的事前投资扭曲程度都会增加。这个结论为政府选择不同类型的外部经营者提供了一个权衡标准。例如政府在对一个PPP项目进行外部经营者招标时,面临两个投标者,投标者A有高的融资成本,投标者B有低的融资成本。政府可以选择A作为外部经营者,收益是A的最优事前投资距离社会最优事前投资较近,扭曲程度较弱,但必须付出的代价是A的最优事前投资较小,交易剩余总额较少。政府也可以选择B作为外部经营者,收益是B的最优事前投资较大,交易剩余总额较大,但必须付出的代价是B的最优事前投资距离社会最优事前投资较远,扭曲程度较强。具体选择哪一种外部经营者,需要看政府的目标是什么。如果政府的目标是获得较多的交易剩余,则选择低融资成本的外部经营者;如果政府的目标是尽量减少PPP项目事前投资的扭曲,则选择高融资成本的外部经营者。

(4) 政府应当根据目标合理选择相关的财税政策,通过影响成本,或是促成更高的事前投资,或是促成更高的效率。如果政府的目标是扩大公共物品供给,并可以承受由此带来的扭曲,政府应当为外部经营者提供相应的优惠政策,通过财政补贴、税收减免、放松价格规制和收益率管制等方式降低PPP项目的运营成本,促使外部经营者扩大事前投资。如果政府的目标是减少扭曲,政府就可以不采取额外的优惠政策,但是同时需要着重考虑的是由此带来的事前投资较少所引致的公共物品供给的减少。政府的目标应当根据当地的经济发展水平和公共物品的需求状况而定。此外,由于事前投资的扭曲是由于合同的不完全性所造成的外部经营者的理性行为,这是一种逆向选择,因此政府需要树立长远发展的思路,避免对项目运营的过多干涉,通过尽量减少PPP项目运营过程中的不确定性来缓解这种扭曲,提高事前投资的效率。

最后需要说明的是,为简化分析,本模型基于存在有效的事后谈判的基础之上。每一种所有制下交易双方都可以事先知道均分交易剩余的事实,因此,在投资阶段外部经营者就可以根据利率水平和事前投资的成本收益函数来做出最优的事前投资决策。但是在很多情况下,事后谈判不是有效率的,甚至需要经过多轮谈判才可以确定交易剩余的分配。在这种情况下,本文的结论可能不再成立,这也是接下来需要进一步研究的方向。

[1] 林华, 罗桂连, 张志军. PPP与资产证券化[M]. 北京: 中信出版社, 2016.

[2] Williamson O E. The vertical integration of production: Market failure considerations[J]. The American Economic Review, 1971, 61(2): 112−123.

[3] Williamson O E. Transaction-cost economics: The governance of contractual relations[J]. The Journal of Law and Economics, 1979, 22(2): 233−261.

[4] Klein B, Crawford R G, Alchian A A, et al. Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process[J]. The Journal of Law and Economics, 1978, 21(2): 297−326.

[5] Grossman S J, Hart O. The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(4): 691−719.

[6] Hart O, Moore J. Incomplete contracts and renegotiation[J]. Econometrica, 1988, 56(4): 755−785.

[7] Hart O, Moore J. Property rights and the nature of the firm[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(6): 1119−1158.

[8] Hart O, Shleifer A, Vishny R W, et al. The proper scope of government: Theory and an application to prisons[J]. Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(4): 1127−1161.

[9] Guasch J L, Benitez D, Portabales I, et al. The renegotiation of PPP contracts: An overview of its recent evolution in Latin America[DB/OL]. http://hdl.handle.net/10419/109159, 2014-12- 18/2017-3-11.

[10] Özgür Yildiz. Public-private partnerships, incomplete contracts, and distributional fairness-when payments matter[DB/OL]. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74552/, 2016-10-13/2017-03-11.

[11] Iossa E, Martimort D. Corruption in PPPs, incentives and contract incompleteness[J]. Ssrn Electronic Journal, 2014, 44: 85−100.

[12] 赖丹馨, 费方域. 公私合作制(PPP)的效率:一个综述[J]. 经济学家, 2010(7): 97−104.

[13] 庆丽. PPP协议中公共工程合作方经营权与公民公共服务选择权的冲突及其协调研究——基于PPP协议排他性条款的分析[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2016, 22(2): 42−50.

[14] 查勇, 梁云凤. 在公用事业领域推行PPP模式研究[J]. 中央财经大学学报, 2015(5): 19−25.

[15] 王玺, 夏强. 政府与社会资本合作(PPP)财政承诺管理研究——以青岛地铁X号线PPP项目为例[J]. 财政研究, 2016(9): 64−75.

[16] 蒋士成, 费方域. 从事前效率问题到事后效率问题——不完全合同理论的几类经典模型比较[J]. 经济研究, 2008(8): 145−156.

[17] 费方域, 蒋士成. 不完全合同、产权和企业理论[M]. 上海: 格致出版社, 2011.

[18] 燕志雄. 不完全合同、控制权与企业融资[M]. 北京: 经济科学出版社, 2012.

[19] 郑育家. 不完全合同理论与应用[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2016.

[20] 宋波, 赵良杰. 战略性新兴产业公私合作研发分析——基于不完全合同理论[J]. 软科学, 2015, 29(6): 28−32.

[21] 王远胜, 周中举. 论政府实施部门PPP项目合同风险管理——基于不完全契约理论的分析[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2017(4): 99−105.

The study of the influence of interest rate on exante investment in a PPP project in the perspective of incomplete contract

SONG Liying, ZHANG Weiliang

(School of Economics and Finance, Xi’an Jiaotong University, Shanxi Xi’an 710061)

PPP project is a case of incomplete contracts exemplarily because we cannot describe the future condition at large. The change of interest rate will affect the unverifiable exante investment. The present essay studies the influence of interest rate on exante investment in a PPP project by building an incomplete contract which includes interest rate. We find that compared with social optimal level, cost innovation investment and quality innovation investment will result in distortion under two kinds of ownership, that the rise of interest rate will cause negative inducement to exante innovation, that compared with social optimal level, the degree of distortion of exante investment will be weakened under the two ownerships when the interest rate increases, while the degree of distortion of exante investment strengthens under the two ownerships when the interest rate decreases, and that the government should choose fiscal policy according to the different aims.

incomplete contract; interest rate; PPP; exante investment

[编辑: 谭晓萍]

F812.0

A

1672-3104(2017)03−0089−07

2017−03−11;

2017−04−30

陕西省社科界2016年度重大理论与现实问题研究项目“新丝绸之路经济带产业合作中企业最优化行为问题研究”(2016Z139)

宋丽颖(1963−),女,北京人,博士,西安交通大学经济与金融学院教授,博士生导师,主要研究方向:财政税收理论与政策;张伟亮(1990−),男,山西临汾人,西安交通大学经济与金融学院博士研究生,主要研究方向:财税政策与实务