政策转移与情境嵌入:一个政策转移有效性的分析框架

2017-06-06熊烨周建国

熊烨,周建国

政策转移与情境嵌入:一个政策转移有效性的分析框架

熊烨,周建国

(南京大学政府管理学院,江苏南京,210023)

当前的政策转移研究大多将政策转移作为因变量进行研究,而把政策转移视为影响政策结果的自变量的研究十分缺乏。政策转移是一个转移政策嵌入移入地情境的过程,其效果受到移入地情境特质的影响。作为嵌入客体的情境存在微观、中观、宏观三个层次上的区别。基于嵌入效应受到嵌入主体、嵌入主客体关系影响的逻辑,构建出“政策再生产程度—情境适配度”的政策转移有效性分析框架,把政策转移划分为象征型政策转移、启发型政策转移、冲突型政策转移、融合型政策转移四种类型。通过对不同类型政策转移效果的理论阐释和案例分析,形成政策转移与政策结果之间的因果逻辑解释,为前瞻性的开展政策转移奠定基础。

政策转移;情境嵌入;移入地情境特质;政策再生产;情境适配度

一、文献回顾与问题提出

政策转移的观念与实践古往有之,早在公元前315年,亚里士多德在《尼各马可伦理学》中就呼吁同胞们理性地学习伟大城邦发展中的经验[1]。然而政策转移的学术研究却是随着全球化时代的到来而开始兴起的。20世纪90年代,有关政策趋同[2]、政策扩 散[3]、政策效仿[4]、政策学习[5]、教训吸取[6]的研究开始出现在跨学科的文献中,这些研究都关注到了“某个时间或某个地区有关政策、行政安排、制度等的知识被用于另一个时间或地点来发展有关的政策、行政安排和机构的过程”[7]。在层出不穷的相关概念中,道洛维茨(Dolowitz)和马什(Marsh)于1996年创立的“政策转移”这个学术概念,逐渐被学术界接受,成为一个涵盖诸多相关概念的一般性框架。

政策转移的研究大体上可以划分为三类:政策转移的分析框架;作为因变量的政策转移研究;作为自变量的政策转移研究。早期的政策转移研究主要致力于认识、解释政策转移现象,而分析框架的建构无疑成为研究的重点。道洛维茨和马什构建了一个涵盖转移原因、转移主体、转移内容、转移来源、转移程度、转移约束因素、转移失败原因的政策转移分析框架,为政策转移研究提供了一个重要的分析工具[8]。沃尔曼(Wolman)与佩吉(Page)建立了一个政策转移的信息沟通模型,他们认为政策转移发生在一个信息交流框架下,处于一个信息生产者、发送者、促进者、接受者的信息传播网络中,政策转移就是一个信息的沟通、处理、应用、评估与应用的过程。[9]埃文斯(Evans)和戴维斯(Davies)则把政策转移划分为三个层面:一是全球的、国际的和跨国的层面;二是宏观的层面;三是跨组织的层面。[10]此外,埃文斯和戴维斯分别描述了强制性政策转移和自愿性政策转移的过程。作为因变量的政策转移研究的焦点则在于政策转移的影响变量的考察。斯通(Stone)认为时间、制度框架、政治文化和国家结构力量都影响着政策转移。[11]罗斯(Rose)则探讨了项目本身的特征对政策转移的影响。[12]作为自变量的政策转移研究则探讨政策转移对其他政策变量的影响。阿萨雷(Asare)、唐利(Donley)在多层级治理的背景下探讨了经验吸取(lesson-drawing)在促进政策变迁中的作用。[13]帕特尔(Patel)则融合了政策转移、渐进主义和政策溪流理论形成对英国的货币政策变迁的多层次解释。[14]整体而言,当前的政策转移研究多将政策转移视为因变量,而将其视为自变量的研究则较为缺乏,这也成为未来政策转移研究的发展方 向。[15]

全球化时代,政策转移存在“失败”和“成功”两种可能,一项失败的政策转移无益于政策移入地区政策问题的解决甚至可能带来巨大的风险和灾难。将政策转移作为影响政策结果的自变量进行研究无疑具有重要的理论和现实意义,而当前这类研究十分缺乏。道洛维茨和马什只是探讨了导致政策转移失败的三种情形:不完全政策转移、信息不足的转移、不恰当的政策转移②,并不足以说明政策转移与政策结果的内在联系。福西特(Fawcett)和马什(Marsh)分析了澳大利亚转移英国网关项目对公共部门采购所产生的规范效应。[16]道洛维茨(Dolowitz)和马特里斯(Maderis)研究了德国的城市洪水管理技术转移到美国所带来的效应。[17]但是这些案例研究只是提供了我们分析政策转移效果的具体素材,却没有提供一个有效的分析框架。正如道洛维茨和马什所言,我们需要更多的研究来分析政策转移和政策结果之间的内在联系。[18]

二、嵌入性理论视角下的政策转移

“嵌入”是新经济社会学中的核心概念,其起源可以追溯到波兰尼(Polanyi)所著的《大变革》。波兰尼认为“经济作为一个制度过程,是嵌入在经济和非经济制度之中的”[19]。40年后,格兰诺维特(Granovetter)在《经济行动与社会结构:嵌入性问题》中创造性地重塑了“嵌入性”概念,“嵌入性是指这样一个事实,即像所有的社会行动及其后果一样,经济行动及其后果会受到行动者双方关系以及整个网络关系的影响”[20]。格兰诺维特强调社会对经济行动的影响,他的嵌入性概念可以定义为经济行为的持续情景化。在《经济生活社会学》中,格兰诺维特进一步将嵌入分为关系嵌入和结构嵌入,关系嵌入指单个行为主体的经济行为嵌入于他人互动所形成的关系网络中,而结构嵌入则是对行为主体嵌入关系构成的各种网络的总体结构描述。[21]

随着“嵌入”概念的发展,不同学科背景的学者从不同的视角对“嵌入”进行解释,“嵌入”概念的应用呈现泛化的局面,已经超出了波兰尼和格兰诺维特等最初界定的“经济行为受社会关系结构影响”的内涵。[22]但凡涉及到两方关系的相关性,就会看到“嵌入”一词。嵌入作为一个概念性工具,其应用范围并不必然局限于新经济社会学,但我们使用“嵌入”一词时必须谨慎,必须明确嵌入的主体和客体,层次与内涵。

政策转移作为一项政策的跨时间或空间的应用描述,无论是空间上的转移还是时间上的转移都意味着政策应用的情景变更。政策转移的过程也是一个转移政策植入新情景的过程,引入“嵌入”这个概念,我们可以把转移政策的情景化表述为转移政策的情景嵌入。新经济社会学中的“嵌入”的核心思想是经济活动不是独立于社会,而是受到社会广泛影响。而我们在政策转移的语境中使用“嵌入”这个概念,所要表达的的是转移政策不能脱离移入的情境发挥作用,而是受其影响和制约的。正如格兰诺维特对经济行为的“社会化不足”和“社会化过度”的批判一样,我们在叙述政策转移的“嵌入”时也需避免脱离情境和机械的唯情境决定论思想误区。转移政策受到移入情境的影响,与此同时,转移政策也作用于移入地的情境,两者是一种相互引导、促进、限制的复杂关系。一项转移政策能否成功与其嵌入的转移情境适应度密切相关,情境嵌入也就成为我们探索政策转移效果的切入点。

三、转移政策嵌入的三个层次

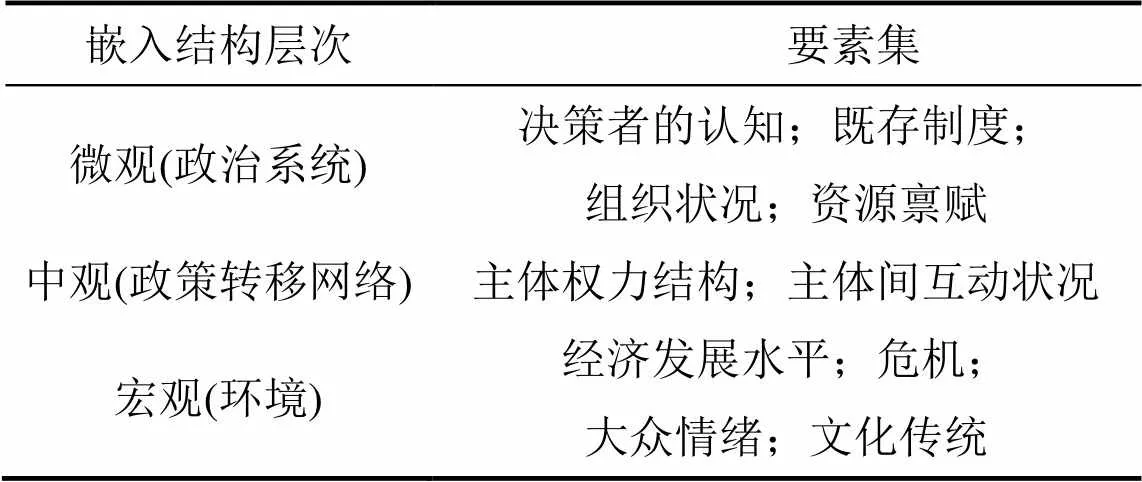

使用“嵌入”这个概念,首要必须明确“嵌入”的主体和客体。嵌入的“主体”在不同的语境中指涉不同的事物,在新经济社会学中嵌入的主体是经济行为,而在政策转移的语境中则指的是转移政策。较之于嵌入主体,嵌入客体的内容则更为复杂,嵌入的客体存在逻辑层次与类型上的区别。Hagedoorn把企业间合作嵌入分为环境嵌入、组织间嵌入和二元关系嵌入三个层次,并强调理解这些不同层次嵌入互动的重要性。[23]Zukin和Dimaggio把嵌入分为四种类型:结构嵌入性、认知嵌入性、文化嵌入性和政治嵌入性。[24]Hess提出了构成嵌入的三个主要维度:社会嵌入、网络嵌入、空间或地理嵌入。[25]不同于新经济社会学领域中的嵌入客体,政策转移中的嵌入客体有其自身特点。在借鉴新经济社会中对嵌入层次的划分的基础上,笔者把政策转移语境中的嵌入客体划分为三个层次:第一,微观层次。其主要指的是移入方的政治系统层面,如组织、制度。第二,中观层次。指嵌入网络,即政策过程中公共、私人行动者因资源依赖形成的稳定的关系结构。第三,宏观层次。指嵌入环境,主要包括政治经济文化环境层面,如表1所示。微观层次考察以政府为核心,而中观层次的考察隐含着主体多元的预设,把利益集团、媒体、知识群体等非政府主体纳入观察的范围。而宏观层次超越了主体的层面,而是将主体所存在的环境作为考察对象。微观、中观、宏观层次实质上体现的是单一主体、多元主体、主体存在环境的层次逻辑。

表1 政策转移嵌入结构层次与要素集

第一,从微观层次来看,政策转移并非一个简单的传播与接收的过程,一项政策能否进入移入方的政策过程循环,受到移入方政治系统的约束与制约。首先,转移政策必须与移入方政策制定主体的价值理念相符合,政府购买公共服务作为一项发源于西方的政策工具近年来在我国的蓬勃发展,也正是因为它与我国的政策制定主体的执政理念转变相契合。其次,转移政策受到移入方的现存制度的影响。制度是各种规则和组织化惯例的一种相对持久的聚集[26],制度限定了转移政策的存在空间,即使是一项涉及到制度调整的政策转移,制度变迁也受到路径依赖的影响。再次,转移政策受到移入方政府组织状况的影响。转移政策的执行主要依托政府组织,在历史、文化、经济等因素的影响下,不同国家乃至不同地区的政府组织发展状况不尽相同。虽然绝大多数国家的行政组织以韦伯的科层制为蓝本建构,但现实实践却是千差万别,尚处于农业社会向工业社会过渡期的发展中国家的行政组织大多存在法理型权威不足的状况,而这构成了转移政策执行的制约性因素。最后,移入方政策执行主体掌握的资源多寡也制约着转移政策的执行。政策执行需要物质、技术、人才、合法性等资源的支撑,在缺乏资源支撑的情况下,仅仅凭借主观意愿开展政策转移往往难以取得预期成效。智慧城市建设是应对“城市病”的一剂良方,近年来发达国家纷纷开展智慧城市建设,如新加坡的“智慧国计划”、韩国的“U-City计划”等。但智慧城市对技术、资金人才有着较高的要求,对于一些准备建设智慧城市的发展中国家应根据自身资源的状况而有所考量。

第二,从中观层次来看,“在由统治向治理转变的过程中,政府与社会的许多自治组织已形成相互依赖的政策网络”[27]。“网络”一词的出现基于这样一个事实,即“政策制定包含数量众多的公共与私人行动者,他们来自政府与社会的各个功能领域和不同层 面”[28]。学术界对于政策网络的概念界定并不统一,存在利益调停流派和治理流派[29]的分野。笔者使用“网络”这个概念并非指涉特定的分析模式或治理模式,而是用于描述政策过程中行政机构、利益集团、媒体、知识群体等对政策感兴趣的行动者在资源交换基础上形成的网络结构。政策转移并非移入方政策系统单方面的行动。在民主化进程不断加快,公民社会发展壮大的时代,利益相关群体在政策过程中的作用不断扩大。权威行政机构只是公共政策行动者中的一员,它存在于行动者网络中,受到所处网络位置以及自身资源状况的约束。由于政策网络形成的方式与途径的差异,网络连结在强度、标准化和互动频率等方面存在差异,而转移政策能否产生预期效应与嵌入网络的适配程度密切相关。政策转移网络建立在多元主体的基础上,主体间权力结构和主体间互动状况是影响政策转移的两个核心要素。首先,治理主体多元意味着政府、智库、媒体、利益集团都在政策转移中发挥着作用。然而,不同治理主体在政策转移中所占据的位置、发挥的作用却并不相同,位置、角色根本上是主体间权力结构的外在体现。在单一权力中心的权力结构下,政府是一个高高在上的发号施令者,权力向度上表现为自上而下。而在多中心的权力结构下,政府只是一个相对的权威主体,在特定场合、领域与其他行动者是一种合作治理的伙伴关系,尽管存在自上而下的权力行使但也存在水平权力的行使。权力结构影响着知识社群的知识供给和民众的诉求表达,构成影响转移政策效果的变量。其次,政府与其他行动者的互动状况也影响着政策转移的成效。这种影响既体现在政策制定环节也体现在政策执行环节。政策转移可以看作是一种政策制定方式,政府与利益相关群体、知识精英的互动影响着政策转移的科学性与民主性。在转移政策的执行阶段,政府与政策目标群体之间的良性互动则有助于减少政策执行的阻力,最终提高政策转移的成效。

第三,从宏观层次来看,政府、媒体、智库、知识精英等行动主体都存在于特定的环境中,而公共政策所针对的社会问题、政策目标无不处于特定环境之中,环境情境构成转移政策嵌入的宏观层次。影响政策转移的环境因素包括经济发展水平、治理危机、大众情绪、历史文化传统等。首先,经济因素。它是影响一个国家政治架构的基础性因素,一项出于发展经济目的的公共政策本身也受到当前经济发展水平的制约,如“自贸区”政策难以在自给自足的小农经济下运行。其次,危机因素。危机包括战争、自然灾害、革命等。如太湖蓝藻危机催生了“河长制”③的诞生,越来越多的地方政府将“河长制”作为一项常规性治理制度,其能否达到“危机”情境下的成效还需要观察。再次,大众情绪即公众的价值、心理、态度。如我国地方政府信息公开制度的转移和扩散与公众的呼吁不无关系,是大众情绪对政策转移影响的体现。最后,传统价值观、非正式规范、信念、信仰、宗教、意识形态等文化传统与文化环境。一项政策如果与当地的文化相冲突,将会受到深层次的抵制。正如里格斯所言:“在现代的、过渡的社会里,一直有一种建立正式的政治和行政制度的趋势,但是这些制度却仍然只是一种形式主义的制度。这就是说,有效的行为绝大部分取决于传统的结构和压力,诸如家族、宗教以及一些继续存在的社会和经济成规。因此,只有以生态学的观点——亦即从非行政的因素去观察,才能了解这些国家的政治和行政。”[30]公共政策属于一个国家政治与行政的范畴,政策转移也必然受到整个生态环境的影响,一项与行政环境不兼容的转移政策,如不具备一定的经济发展水平,与大众的文化心理相悖等,即使是政策企业家极力推崇,也很难有效实施,并达到预期的效果。

四、政策转移有效性分析框架

一个国家或地区进行一项政策转移的最终目的是解决本地的政策问题,增进当地人民的福祉,而这也是评估一项政策转移是否有效的根本标准。评判一项政策转移的成功与失败并非依据转移政策多大程度上在移入地实施,而应以转移政策在移入地所产生的效应作为依据。我们以政策转移的有效性作为描述政策转移成功与失败的一个概念,有效与无效作为成功与失败的另一种表述,在移入地产生良好效应的政策转移即为有效的政策转移。政策转移有效性研究的实质就是探讨政策转移影响政策结果的内在逻辑。

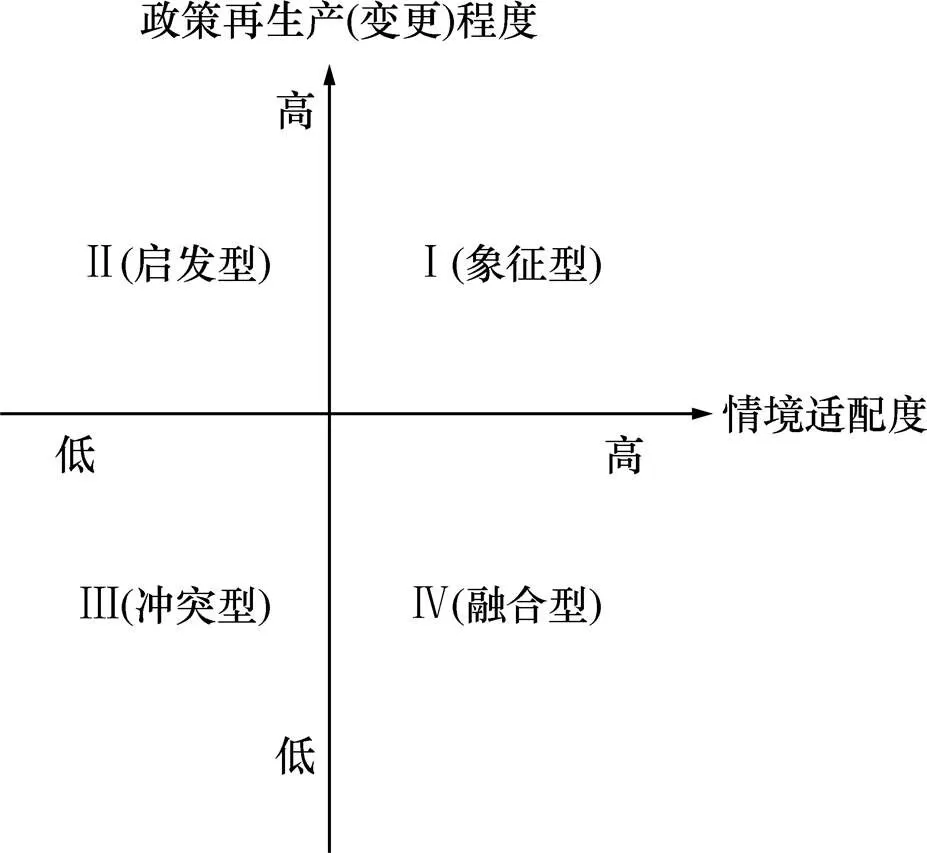

从嵌入性视角来看,政策转移的有效性也就是转移政策嵌入移入地情境的效应状况,而影响嵌入效应的两个核心变量就是嵌入主体与嵌入主客体关系。笔者从嵌入主体、嵌入主客体关系出发构建“政策再生产程度—情境适配度”的分析框架。政策转移并非单纯指涉一个地区采纳了另一个地区的政策模板,政策在流动过程中被各种行动者解释和再解释[31],因此,政策可能在转移过程中被重新塑造。政策主体在政策转移中存在照搬模仿和学习借鉴两种基本行为模式,不同行为模式下的政策转移存在程度上的差别。洛维茨和马什把政策转移程度分为复制、模仿、混合、启发四个类别。政策转移程度上的差别决定了我们不能把政策原发地的政策与嵌入情境的政策等同起来,在治理环境高度复杂化和不确定的时代,政策转移更多的表现为政策跟随方在特定价值导向下对转移政策进行学习、借鉴与调整的过程,最后纳入移入地的政策是转移政策变更调整后的产物。这个学习、借鉴、调整的过程也是一个重新决策的过程,笔者称之为政策转移中的政策“再生产”,再生产的政策依然保留了和原生政策可识别的相似性。政策转移中的政策再生产是一个在转移政策基础上的更新、再造过程,作为嵌入主体的转移政策经历了一个再生产的过程,因此,以“政策再生产程度”作为分析政策转移有效性的一个维度。此外,从情境嵌入视角来看,政策转移的整个过程都受到嵌入情境的影响,转移政策与嵌入情境的关系状况构成影响政策转移有效性的另一个变量,笔者用转移政策与情境的“适配度”作为二者关系状况的描述。从嵌入的三个层次来看,转移政策与情境的“适配”包括政治系统适配、网络适配、环境适配。而一个高程度的“适配”需涵盖这三个层次,任何一个层面的“不兼容”“不适配”都影响着政策转移的成效。因此,转移政策和情境的适配性构成我们分析政策转移有效性的另一个维度。

“政策再生产程度”与“情境适配度”均可以用高、低来判断,两个维度交叉组合,形成政策转移有效性的分析框架,如图1所示。

图1 政策转移有效性分析框架

Ⅰ象限区:政策再生产程度高与情境适配度高(象征型政策转移)

情境适配度高说明转移政策与移入地区的情境高度契合,转移政策既能够满足移入地区的政策需求又具备移植实施的支撑条件。在这种情况下,只需要对源发地的政策予以简单调整,即低程度的政策再生产,就能够获得政策转移成效。那么现实中是否存在第一象限中所呈现的高度的情境适配性和高度的政策再生产的情况?对一项高度适配性的转移政策进行高程度的变更,并不符合政策转移的有效性追求。此种类型的政策转移追求的是一种形式而非实质效应,我们称之为象征型政策转移。随着民主化浪潮的推进,政策的公共性已经成为一种全球共识。然而世界各国政治发展的阶段并不同步,依然存在一些国家的政府被利益集团俘获的情况,政策企业家迫于全球化发展趋势、国际组织影响、民主舆论等压力开展政策转移,但出于特定利益集团利益的考虑却对转移政策进行变更,或者在执行阶段消极执行,造成象征型政策转移。此类政策转移是政策主体应对外界压力采取的策略性手段,背离了政策公共性的实质追求,也就难以获得政策转移的成效。

Ⅱ象限区:政策再生产程度高与情境适配度低(启发型政策转移)

情境适配度低指的是转移政策与移入地的情境并不相容,这种不相容可能是前述的政策转移情景中的微观、中观、宏观中的某个或多层面的不相容。而高程度的政策再生产则指的是政策主体在学习转移政策的基础上对转移政策进行了较大程度的变更,这个变更也是一个对转移政策进行情景化再造的过程。政策再生产的结果可能保留了政策源发地政策的某些因素,如政策目标、工具、经验教训等。这种类型的政策转移具有鲜明的再造特点,我们称之为启发型政策转移。对于这类政策转移的有效性并不能一概而论,这类政策转移的有效性既受到影响政策效益的一般性因素的影响,如资源状况、执行效率、精英态度、大众心理等,在政策转移的特定语境中,还受到政策主体的政策学习能力的影响。迈克尔·霍尔特(Michael Howlett)和拉米什(Ramesh)将政策学习分为内生学习(Endogenous Learning)和外生学习(Exogenous Learning)。内生学习与经验吸取相对应,源于正式的政策过程,影响着政策制定者对政策方法和政策工具的选择,主要是技术层面的改进;外生学习与社会学习相对应,源于政策过程外部,体现的是政策制定者适应或改变社会的阻力或能力, 是一种最为根本性的学习。[32]在政策转移的语境中,政策主体的学习能力也可以从内生学习和外生学习两个方面来理解。一方面政策主体需要充分学习转移的政策方法与政策工具,避免道洛维茨和马什指出的“信息不足的转移”“不完全的转移”。另一方面,政策主体需要具备社会学习能力,表现为吸取社会公众利益诉求的能力,智库合作能力、环境感知能力等。政策学习能力决定了政策再生产的结果的质量,提高政策主体的政策学习能力也就成为避免“不适当的政策转移”的基本途径。

以劳资集体谈判在中国的发展为例,20世纪初期风起云涌的工人运动推动一些国家对集体谈判立法。二战后,开展集体谈判立法的国家越来越多,集体谈判成为国际劳工标准中的“核心标准”之一。1978年改革开放之后,我国开始恢复集体谈判和集体合同制度。进入90年代,劳资纠纷的增多促进了我国集体谈判的法制化,2001年人大常委会修改后的《工会法》中对集体谈判作了规定。集体谈判无疑是国际规范和政策扩散的结果,从情境适配度来看,西方国家的集体谈判是存在于多元工会的环境中,而我国是一个单一工会国家,如此看来,集体谈判转移的情境适配度并不高。然而,从政策再生产的来看,中国的劳工集体谈判呈现出不同于西方“自由结社”“多元工会”的运行逻辑,政策再生产的程度较高,“中国政府既要推动集体谈判,又要坚持单一工会制,只能走一条国家主导下的集体谈判和工会组建之路”。[32]中华全国总工会及其所属工会是中国唯一合法的工会组织,被国家权力赋予管理职能,承担着管理劳资冲突的使命,在劳资集体谈判中发挥着主导作用。尽管生成于西方多元工会环境中的劳资集体谈判制度与我国单一工会的情境适配度并不高,但政策主体在考察本国国情的基础上对其进行了再生产。劳资集体谈判与我国的单一工会制度相耦合,产生了良好的政策效果,集体合同的数量和签约率近年来显著上升,为劳资纠纷的解决作出了重大贡献。

Ⅲ象限区:政策再生产程度低与情境适配度低(冲突型政策转移)

政策再生产程度低与情境适配度低往往是照搬模仿、盲目跟风的产物。在转移政策与移入地的情境不相吻合的情况下,政策主体并不对转移政策作出调整、变更而是直接应用于本地的政策实践。转移政策与嵌入情境的不相匹配使得政策转移过程中充满着冲突和危机,我们称此类政策转移为冲突型政策转移。冲突型政策转移可能存在两种结果,一种是情境影响力大于政策执行力,如利益集团的抵制、执行官僚的消极执行等,导致转移政策在执行中夭折,难以得到有力实施。另一种情况是政策执行力大于情境影响力,在强大的国家权力的推动下转移政策得到了执行,这不仅意味着巨大的政策执行成本,而且造成社会的对抗情绪,甚至侵蚀着执政者的合法性。无论哪种情况,政策再生产低与情境适配度低的冲突型政策转移都是无效的。

在新中国成立初期,国家面临政策缺失等一系列难题,由于党和政府治国经验的缺乏,不得不进行全方位的政策转移,从国家体制到经济、科技、教育等领域都存在典型的政策转移。此阶段的我国政策转移受到国际环境、意识形态的影响,选取以苏联为政策转移的唯一来源,逐渐形成了苏联模式。“政策转移模式的单一化以及政策内容的全盘接受成为这一时期转移的主要特点”。[33]此阶段存在不少全盘照搬式的政策转移,这种低度的政策再生产和低度的情境适配度的政策转移塑造了僵化的体制,制约了人民群众的劳动热情,生产力的发展受到极大的阻碍。以农业政策为例,农业集体化的社会主义改造政策是借鉴苏维埃式的集体化,通过农业社会主义改造,建立土地和主要生产资料归集体所有的高级农业生产合作社。事实证明,农业生产合作社的建立脱离了当时生产力发展的实际状况,农民的生产积极性因此而受到打击。此外,以工业化的名义将一切农业剩余都集中在政府手中的粮食统购统销政策,也是受苏联牺牲农民利益、保障工业化政策的影响的又一例。长期牺牲农民利益的政策导致城市的繁荣和农村的长期滞后。从长远看,影响了中国经济的健康发展,也造成了中国社会结构固化的恶果。

Ⅳ象限区:政策再生产程度低与情境适配度高(融合型政策转移)

在反思照搬模仿的政策转移时,并不意味着我们需要一味地追求高程度的政策再生产。事实上,政策转移的有效性并非取决于转移政策与原始政策的差异程度,它还受到情境适配度的影响。即使一项转移政策与原始政策高度相似,但如果具备高度的情境适配度,依然可以带来积极的成效。具备政策再生产程度低与情境适配度高的政策转移不同于照搬模仿的冲突性政策转移,高度的情境适配度决定了异地政策无需变更就能和移入地情境高度融合,我们称之为融合型政策转移。政策创新除了需要一定的成本还需要诸多条件的支撑,如政策企业家的创新动力与创新能力、制度空间、创新文化、资源禀赋等。我们处于一个鼓励创新的时代,然而事实上并非任何一个国家或地区政府都能够进行一项原发性政策创新。在面临一个相同的问题时,如果异地的某项政策和当地的情境高度契合,则可以直接转移到本地的治理实践中,其前提是对转移政策的情境契合度有了一个充分的考察 论证。

随着我国经济持续快速发展,经济发展与环境保护的矛盾越来越凸显。为了控制污染物的排放,我国政府开始积极转移污染权交易政策。 排污权交易起源于美国,从1976年开始,美国环保局(EPA)尝试将排污权交易用于大气污染源和水污染源管理,逐步建立起以补偿、储存和容量节余为核心内容的排污权交易政策体系。所谓的排污权交易是指在一定区域内,在污染物排放总量不超过允许排放量的前提下,内部各污染源之间,通过货币交换的方式相互调剂排污量,从而达到减少污染,保护环境的目的。从政策再生产的程度来看,我国排放权交易政策与西方国家污染权交易政策高度相似,其本质都是利用市场机制解决环境污染及治理中的外部问题。从情境适配度来看,随着我国的工业飞速发展,环境状况不断恶化,传统的行政管制政策工具难以完成减排的任务,而污染权交易政策同时具备控制和激励的效应,显现出巨大的发展前景,可以说与我国的情境高度契合。因此,我国开展的污染权交易政策转移具备低度的政策再生产和高度的情境适配度特性,从目前的发展状况来看,已经对我国污染排放控制产生良好的政策效果,成为我国“节能减排”目标实现的战略选择。

五、结论与讨论

伴随着全球化浪潮的涌动,国与国、地区与地区之间的政策学习与借鉴越来越频繁,政策转移现象开始在全球迅速蔓延。然而,政策转移存在成功和失败两种可能,一项失败的政策转移不但无助于移入地政策问题的解决甚至存在带来冲突、风险的可能。政策转移的有效性成为政策转移研究不可回避的主题,然而当前学术界对政策转移有效性的研究并不充分。本文引入“嵌入”这个概念以描述转移政策受到移入地情境特质的影响的情形。然而,单一的情境维度并不能完整的解释政策转移的有效性。因此,笔者基于嵌入效应受到嵌入主体、嵌入主客体关系影响的逻辑,构建出“政策再生产—情境适配度”的政策转移有效性分析框架,把政策转移划分为象征型政策转移、启发型政策转移、冲突型政策转移、融合性政策转移四个类型。通过理论阐述和案例分析,我们可以初步发现象征型政策转移和冲突型政策转移往往导致政策转移无效,启发型政策转移的有效性与政策主体的政策学习能力密切相关,融合型政策转移因为具备高度的情境适配度往往也能达到较好的政策效果。

本文构建的政策转移有效性分析框架包含了情境、政策再生产、政策有效性三个核心变量,政策再生产和情境都是作为影响政策有效性的自变量而存在。政策转移有效性分析框架即是一个评价政策转移结果的工具,同时也是前瞻性开展政策转移的风向标。情境结构的考察可以看做政策转移的前瞻性(预)评估的过程,而政策再生产则关注的是政策转移中人的能动作用,预评估和政策再生产能力构成前瞻性开展政策转移的两大基石。而对于如何开展预评估以及如何提高政策转移中的政策再生产能力则是两个需要继续深化拓展的主题。在政策转移现象不断增多的时期,深入剖析政策转移有效性的生成机理,求索前瞻性开展政策转移之路,对于国家治理的现代化转型意义重大。本文建构的政策转移有效性分析框架只是一个初步的探索,而政策转移有效性研究的推进需要更多学者的关注和努力。

注释:

① “信息不足的转移”,即借用国或许只拥有关于政策或制度在移出国如何运行的不充分的信息;“不完全的转移”,即政策或制度结构在原创国家成功的关键因素可能没有被转移,导致失灵;“不适当的转移”即没有充分考虑社会、经济、政治的和意识形态等因素在转移国和借用国间的差异从而导致政策失灵。详见:D. P. Dolowitz & D. Marsh. Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making[J]. Governance: An International Journal of Policy and Administration, 2000, 13(1): 5−23.

② 所谓的“河长制”,由当地党政主要负责人兼任“河长”,负责辖区内河流的水污染治理和水质保护,是由水质改善领导督办制、环保问责制衍生而来。

[1] Mark Evans. New directions in the study of policy transfer[J]. Policy Studies, 2009, 30(3): 237−241.

[2] Bennett C. Review article: what is policy convergence and what causes it?[J]. British Journal of Political Science, 1991, 21: 215−233.

[3] Majone G. Cross-national sources of regulatory policy-making in Europe and the United States[J]. Journal of Public Policy, 1991, 11: 79−106.

[4] Howlett M. Beyond legalism? Policy ideas, implementation styles and emulation-based convergence in Canadian and US environmental policy[J]. Journal of Public Policy, 2000, 20(3): 305−329.

[5] May P. Policy learning and failure[J]. Journal of Public Policy, 1992, 12: 331−354.

[6] Rose R. Learning from comparative public policy: a practical guide[M]. London & New York: Routledge, 2005.

[7] David Dolowitz, Marsh David. Who learns what from whom: A review of the policy transfer literature[J]. Political Studies, 1996, 44(2): 343−357.

[8] David Dolowitz, Marsh David. Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making[J]. Governance: An International Journal of Policy and Administration, 2000, 13(1): 5−23.

[9] Wolman H, Page E. Policy transfer among local governments: An information-theory approach[J]. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 2002, 15(4): 477−501.

[10] Evans M, Davies J. Understanding policy transfer: A multi–level, multi-disciplinary perspective[J]. Public Administration, 1999, 77 (2): 361−385.

[11] Diane Stone. State of learning and transferring policy across time, space and disciplines[J]. Polities, 1990, 19(1): 51−59.

[12] Richard Rose. Lesson-drawing in public policy[M]. Chatham: Chatham House Publishers, 1993: 41−56.

[13] Bossman Asare, Donley Studlar. Lesson-drawing and public policy: secondhand smoking restrictions in Scotland and England[C]//Mark Evans ed. New directions in the study of policy transfer. New York: Routledge, 2010: 126−144.

[14] Sucheen Patel. Accounting for policy change through multi-level analysis: The reform of the Bank of England in the post-war era[C]//Mark Evans ed. New directions in the study of policy transfer. New York: Routledge, 2010: 95−109.

[15] Benson D, Jordan A. What have we learned from policy transfer research? Dolowitz and Marsh revisited[J]. Political Studies Review, 2011, 9 (3): 366−78.

[16] Fawcett P, Marsh D. Policy transfer and policy success[J]. Government and Opposition, 2012, 47(2): 162−85.

[17] Dolowitz D, Maderis D. Considerations of the obstacles and opportunities to formalizing cross-national policy transfer to the United States: A case study of the transfer of urban environmental and planning policies from Germany[J]. Environment and Panning, 2009, 27(4): 684−597.

[18] David P. Dolowitz, David Marsh. The future of policy transfer research[J]. Political Studies Review, 2012(10): 339−345.

[19] Polanyi K. The great transformation: The political and economic origins of our time[M]. Boston, MA: Beacon Press,1944: 10.

[20] Granovetter M. Economic action and social structure:The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481−510.

[21] Granovetter M, Swedberg R. The sociology of economic life[M]. Boulder: Westview, 1992: 157.

[22] 黄中伟, 王宇露. 关于经济行为的社会嵌入理论研究述评[J]. 外国经济与管理, 2007(12): 1−8.

[23] Hagedoorn J. Understanding the cross Olevel embeddedness of interfirm partnership formation[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(3): 670−690.

[24] Zukin S, Dimaggio P. Structures of capital: The social organization of economy[M]. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1990: 34.

[25] Hess M. “Spatial” 0relationships? Towards a conceptualization of embeddedness[J]. Progress in Human Geography, 2004, 28(2): 165−186.

[26] 詹姆斯·马奇, 约翰·奥尔森. 新制度主义详述[J]. 国外理论动态, 2010(7): 41−49.

[27] Kooiman J. Modern governance[M]. Thousand Oaks, California: Sage, 1993: 35−48.

[28] Hanf K. Interorganizational policy making[M]. London and Beverly Hilla: Sage, 1978: 12.

[29] Tanja A, Borael. Organizing babylon——On the different conceptions of policy networks[J]. Public Administration. Summer, 1998, 76: 253−273.

[30] 里格斯. 公共行政比较研究的趋势[J]. 国际行政科学评论, 1962(2): 9−15.

[31] McCann, E. Urban policy mobilities and global circuits of knowledge: Toward a research agenda[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2011, 101(1): 107−130.

[32] Michael Howlett, Ramesh. Studying public policy: policy cycles and policy subsystems[M]. New York: Oxford University Press, 2003: 176−177.

[33] 田野. 国际政策扩散与国内制度转换——劳资集体谈判的中国逻辑[J]. 世界经济与政治, 2014(7): 118−138.

[34] 冯锋, 程溪. 全球化视域下中国政策转移的反思与建构[J]. 公共管理学报, 2009(3): 26−31.

Policy transfer and situational embedding:An analysis framework of effectiveness of policy transfer

XIONG Ye,ZHOU Jianguo

(School of Government, Nanjing University, Nanjing 210023, China)

At present, most of the researches on policy transfer are carried out as a dependent variable, but researches on policy transfer as an independent variable of policy results are in great shortage. The concept of "embedding" is introduced in order to describe transfer policies which are constrained by the situational characteristics. Policy transfer is a process of transfer policy embedded into situation. As the objects of embedding, situations can be divided into three levels: micro, medium and macro. Based on the logic that embedding effect is affected by the embedded subject, relationship between embedded subject and object constructs an analysis framework of effectiveness of policy transfer: “degree of reproduction policy-context adaptation degree”. Policy transfer is divided into symbolic, inspiring, conflicting, and integrated. The author makes a theoretical analysis and case study on the effectiveness of these four types of policy transfer, which may lay the foundation for forward-looking policy transfer.

policy transfer; contextual embeddedness; situational trait; policy reproduction; situational adaptation

[编辑: 颜关明]

C93-05

A

1672-3104(2017)03−0135−08

2016−09−20;

2016−10−27

2011年国家社会科学基金重大招标项目“社会管理创新与社会体制改革”(11&ZD028);2016年度江苏省普通高校研究生科研创新计划项目“全球化时代政策转移中的政策再生产:结构、过程、有效性”(KYZZ16_0030)

熊烨(1989−),男,江西南昌人,南京大学政府管理学院博士研究生,主要研究方向:公共政策;周建国(1965−),男,江苏如皋人,南京大学政府管理学院教授,博士生导师,主要研究方向:公共政策,公共部门人力资源管理