论法国启蒙学者视域中的中国法文化

2017-10-13,

,

(1.西北政法大学 刑事法学院,陕西 西安 710063; 2.中南财经政法大学 法学院,湖北 武汉 430073)

论法国启蒙学者视域中的中国法文化

李其瑞1,刘熊擎天2

(1.西北政法大学刑事法学院,陕西西安710063; 2.中南财经政法大学法学院,湖北武汉430073)

17至18世纪,法国启蒙学者基于旅行者、史学家以及传教士的记录和著述,在自己的作品中表达出对中国法文化的看法。而这些观点展现出从一味颂扬到逐渐客观理性的分歧与流变。检讨这种分歧和流变的成因,是我们反思如何看待法国启蒙学者中国研究的基础。基于这种检讨和反思,我们才能正确认识到中国法文化的时代意义,并能认识到当前海外中国法研究存在的问题。

法国启蒙运动;中国法文化;西方中心论

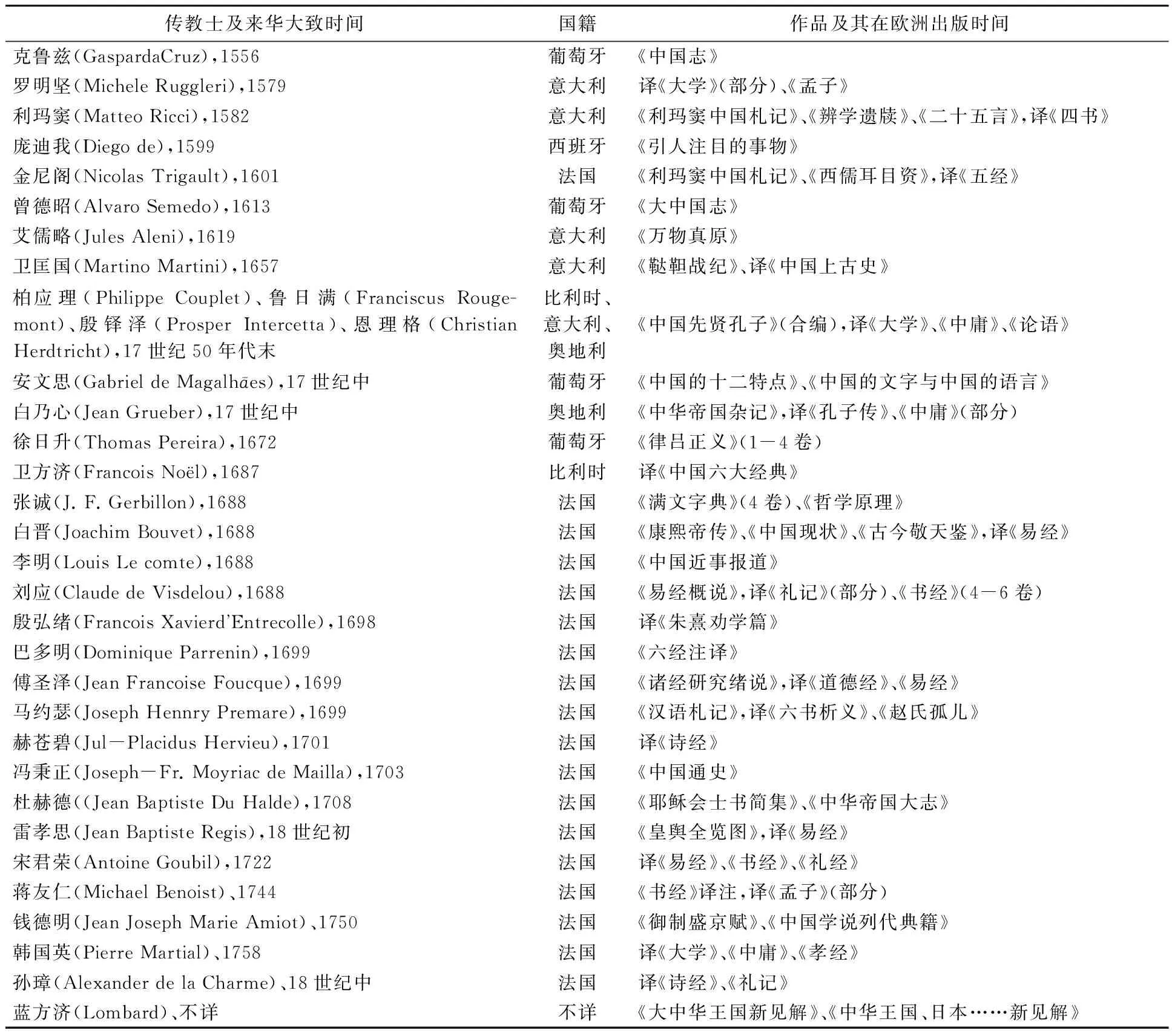

中国与世界的接触最早可以追溯到公元前6、7世纪。关于欧洲可能已经到达中国的记载出现在普洛科奈斯人亚里斯特亚士所著的《阿里玛斯比亚》的《独目篇》以及希罗多德的《历史》中[1],但是,作为孤证并没有获得多数人的认可。随着欧洲航海技术的发展,尤其是在16世纪以后,到访中国的欧洲人数量逐渐的增多,其中最主要的就是传教士*路易十四上台后,欲利用葡萄牙帝国的式微来改变法国在远东地区的劣势,而这一机遇恰巧源于耶稣会法国分会的发展。路易十四时期的首相和教父是马扎然(Mazarin,1602-1661),而此人正是一名耶稣会士。随后,已经在华传教的比利时人南怀仁呼吁欧洲耶稣会士来华传教,并得到了法国分会的积极响应。从此,大批的法国耶稣会士来华传教,至1687年法国五位“国王的数学家”抵华,开启了耶稣会士在华传教的新篇章。,他们在明清之际,耶稣会士游历中国,记述见闻,探寻法度,译介典籍(见表1)。

对于那些语言不通也无法切身感受中国社会的欧洲人而言,精通汉语的传教士或者商人的游记或是译著等二手资料其了解和认知的中国法文化的基础。虽然诸多有关中国典章制度的作品在欧洲各国引起了巨大的轰动,但是,纵观欧洲大陆,对中国法文化最为关切莫过于法国启蒙学者。诚如英国学者休斯(E.R.Hughes)所言,“没有人能生活在启蒙人士圈子里十三年而不重复地听人谈论中国及其哲学”[2]。在他们的著述中,有关中国法文化吉光片羽的描写虽然不是精准无误,但却具有一定的文化启迪作用。而且,重新审视法国启蒙学者视域中的中国法文化,既可以认识到中国法文化的时代意义,也可以认识到当前海外中国法研究存在的问题。

一、旅行者、史学家以及传教士:法国启蒙学者认知中国法文化的来源

根据英国学者赫德逊的考证,直至13世纪,中国才持续性地出现在欧洲人的视野之中。而随着航海技术的发展,葡萄牙人率先抵达了中国海岸。不过,其并没有体会到征服者的享受,反而被认作是“红夷长毛”被关入了监狱。在卡尔沃(Vasco Calvo)和维耶拉(Cristovão Vieira)寄回葡萄牙的信中更是述说中国刑罚的残酷。这点在后来葡萄牙人出版的《广州葡囚信》中也有记录:葡萄牙囚徒看到“这23人被……弃尸广州街头”[3]。尽管这一文献记载了西方人对中国法律状况的直接观察和获取方式,但是在交通不便的年代并非西方人了解中国法文化的主要方式。相反,在欧洲启蒙运动之前更多的资料来源于旅行家、历史学家和传教士。

表1 沙勿略之后到法国大革命前,来华传教士介绍中国法文化的著作及译作

(资料来源:根据方豪:《中国天主教史人物传》,宗教文化出版社,2007年版;徐宗泽:《明清间耶稣会士译著摘要》,上海书店出版社2006年版;周燮藩:《中国的基督教》,商务印书馆1997年版;张国刚:《明清传教十与欧洲汉学》,中国社会科学出版社2001年版;[法]谢和耐、戴密微等:《明清间耶稣会士入华与中西汇通》,耿昇译,东方出版社2011版;[法]杜赫德:《耶稣会士书简集:中国回忆录》(上、中、下),郑德弟等译,大象出版社2001年版;[法]杜赫德:《耶稣会士书简集:中国回忆录》(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ),耿昇译,大象出版社,2005年版等文献资料编制。)

(一)旅行家“惊鸿一瞥”的行纪

在启蒙运动之前,由于航海等交通不便,欧洲人旅行到中国主要通过“陆上丝绸之路”的跋山涉水。因此,在较早关于中国的游记中把中国人称为“丝人”或“契丹人”。这一方面是因为这些旅行家把中国人看作是赛里斯人(Seres)*在公元前1世纪,斯特拉波写道,希腊人把帝国范围一直扩展到赛里斯人和福利斯人的边陲。参见[法]安田朴(艾田蒲):《中国文化西传欧洲史》,耿昇译,商务印书馆2000年版,第40页。,又别称“丝国人”;另一方面是因为他们在行进线路上首先接触的“中国人”是契丹人,相关的描写可以在柏朗嘉宾(Jean-du Plan Carpin)的《柏朗嘉宾蒙古行记》和鲁布鲁克的《鲁布鲁克东行记》中找到*关于中国人被称为“丝人”或“契丹人”的说法,鲁布鲁克这样描述:“大契丹,我认为就是古代的丝国,其民族就是过去叫做‘丝人’的民族,精美优质的丝绸就是从他们那里来的。”[意]柏朗嘉宾、鲁布鲁克:《柏朗嘉宾蒙古行记·鲁布鲁克东行记》,耿昇、何高济译,中华书局1985年版,第280页。。

意大利商人马可·波罗(Marco Polo)跟随其父亲从威尼斯出发,途经中亚诸国,于1275年抵达元大都。最终他关于中国文化、风俗的描述是在热那亚的监狱中口述完成,而这部《马可·波罗行纪》成为欧洲了解中国风土人文的不二之选*虽然19世纪以来,有学者质疑马可·波罗的描述以及怀疑其是否到过中国,但是《行纪》中的一些细节还是足以表明其具有可信度的。首先,《行纪》再现的忽必烈汗宫殿的辉煌和“途经叙利亚、两河流域……得元世祖信任,出使各地”的往昔经历;其次,马可·波罗其笔下的中国人是异于欧洲人的“他者”,而在《哈密州》一章中写到,此地居民“设有一外人寄宿其家,主人甚喜,即命其妻厚为款待,自己避往他所……主人不以为耻,反以为荣。妇女皆美丽,全州之中皆使其作龟(cornards),其事非伪也”;最后,从马可·波罗描述的元代通用货币看。在《大汗用树皮所造之纸币通行全国》一章,其描述元代纸币是“用树皮作之”,而且禁止金银流通并“以此种纸币给价”。这与《农桑辑要》中的描述和《元典章》中《户部·钞法》的规定相一致。参见[意]马可·波罗:《马可波罗行纪》,冯承钧译,上海书店出版社2001年版。。随后,在《马可·波罗行纪》的影响下,来访中国的欧洲旅行者日益增多,他们用自己的所见所闻记录了那个时代中国社会的人文状况,其中在16世纪比较有名的有:葡萄牙人佩雷拉(Galiote Periera)完成的关于中国司法状况的著作《中国报道》,葡萄牙人平托(Fernão Mendes Pinto)写成的关于中国社会状况的著作《平托东游记》以及英国人安逊(George Anson)完成的关于中国概况描写的著作《环球航海记》。例如,佩雷拉在书中大赞中国“独特的庭审方式”所带来的司法公正,并借用自己在中国的经历来抨击葡萄牙法庭庭审非“大庭广众”的弊端。

(二)历史学家“不在场”的“在场”

如果说真实经历是“在场”,那么没有真实经历过,仅凭空感知的就是“不在场”。启蒙运动之前的历史学家无法实地考察中国法文化,但这种“不在场”却因对先前资料的加工转换为“在场”。这种与“他者”形象的类比更多的是为了是审视和言说“自我”,而这种比较性的观点来看中国法文化的态度,在史景迁看来成为西方世界重要的思考模式[4]。其中,对法国启蒙学者影响较深的著作主要有三:葡萄牙人巴罗斯(João de Barros)的《年代》、西班牙人门多萨(Juan Gonsales de Mendoza)的《中华大帝国史》以及法国人杜赫德(Jean Baptiste Du Halde)的《中华帝国及其所属鞑靼地区的地理、历史、编年纪、政治及自然的记述》(《中华帝国全志》)。

巴罗斯虽没到过中国,但在任命为印度商站主管期间,其收集了充足的资料并借助佩雷拉《中国报道》的相关史料完成了其书。书中,《亚洲》卷的《第一年代》和《第三年代》中对中国描述颇多,除了介绍中国行政制度、监察制度之外,还描述了中国的救济制度和婚姻制度。例如,“男人一般娶两三个妻妾,但结发妻子为大,受到尊重”[5]。可见,他的新鲜研究发现使得中国法文化的形象更加丰满。1557年之后,随着印刷术的普及,大量关于葡萄牙人在海外活动的游记、报告、信札等得以出版。其中,最引人注目的是克鲁斯(Gaspar da Cruz)的《中国志》。这是第一本在欧洲印行的专门介绍中国的专著。后人每论及中国,都无可避免地引述该作。例如,门多萨在其著述中大量引用其中的材料。可以说,《中国志》奠定了《大中华帝国史》的成功。在书中,门多萨在主要描绘了中国的法文化,“……向证人单独调查,且证人之间口供不一,就把他们叫在一起,被审者会出现争吵,这样就能找到事实的真相……”[6],并以此对中国司法制度赞赏有加。较之于先前对中国的传奇化和偏地理化描述,门多萨的《中华大帝国史》把零散的关于中国法文化的材料归纳整理,把原本碎片化的中国政治法律文化信息整合成一幅全面系统的图像。法国人杜赫德的《中华帝国全志》则是根据17世纪来华的传教士《耶稣会士书简集》编辑而成。而此书在欧洲直到19世纪末都被看作是关于中国问题的知识手册。虽然杜赫德对于中国法文化持有一个较为肯定的态度,但他也客观地指出中国的法文化习俗亘古不变,毫无进步。

(三)传教士与“中法西渐”

从16世纪开始,“出于被反宗教改革激发起的热情,同时为了补偿在欧洲败于新教的损失,虔诚的天主教传教士踏上了新开辟的贸易路线来到了世界各地”[7]。这既给中国带来了西方的宗教,也让传教士们创作、翻译了大量中国法文化作品有机会回到了欧洲。在明朝嘉靖、万历年间,西班牙传教士沙勿略(St. Francis Xavier)来到亚洲。虽然他没能成功进入中国传教*关于沙勿略努力进入中国传教,但未成功的描述,可参见[意]利玛窦、[法]金尼阁:《利玛窦中国札记》,何高济、王遵仲、李申译,中华书局1983年版,第127-139页。,但其在其死后生前关于中国的论述被编集成《沙勿略事辑》。书中大量涉及中国政治、经济和社会等多个方面的描述。随后,诸多涉及中国法律的资料被传教士带回了西方,这些资料虽零散且缺乏真实性,但是为研究中国法文化提供了新的文本参考。在众多传教士中,意大利人利玛窦(Matteo Ricci)、西班牙人庞迪我(Didace de Pantoja)、法国人金尼阁(Nicolas Trigaul)以及李明(Louis Lecomte)等对于欧洲了解中国社会制度有较大影响。

利玛窦在中国传教取得极大的成功。在其死后,金尼阁把其相关资料整理收集编成《利玛窦中国札记》。书中第一卷主要记录了中国社会的政治、法律、习俗等,还对明代法律与《十二铜表法》和《凯撒法典》进行比较。利玛窦认为中国法律大多是“礼制”和习俗,而没有类似于欧洲的“可以永远治理国家的古代法典”[8]。与利玛窦同一时期进入中国的西班牙传教士庞迪我在1602年写给托莱多主教路易斯·德·古斯曼的《一些耶稣会士进入中国的纪实及他们在这一国度看到的特殊情况及该国固有的引人注目的事物》中,不仅描述了他来到中国的经历,还较为全面、详细地介绍了中国的习惯风俗、政治制度、宗教信仰以及外交政策等[9]。这部作品在当时的西方引起很大反响,其中最为引人注目的是对中国政府的组成、行政制度、官职设置、司法诉讼程序等内容的描述。相较于利玛窦符合中国政策的“实验科学”的传授,庞迪我研究的哲学、伦理学、法学在中国被认为事关“国体”。因此,其名字及作品在中国没有那么家喻户晓。随后,在1696年,巴黎出版的法国传教士李明的《中国近事报道》。该书共收录了14封书信,这些书信系统地描绘了当时西方人对于中国政治和法律的见闻。如“当事方可以就一般案件向任何一名官员申诉,即便初审也是如此”[10]。该书中不仅对中国法文化的闪光点进行了描述,还对中国法律无法有效限制皇权等缺点给予了客观的评价。

总之,在明清之际,虽然葡萄牙人带来的天主教曾在中国占据统治地位,但是从利玛窦在中国传播基督教开始,基督教在中华大地上如雨后春笋般的发展、壮大。大批的传教士来华,然后又把关于中国法文化的影响传播到欧洲(见表1)。其中,经17世纪来华耶稣会士*路易十四上台后,欲利用葡萄牙帝国的式微来改变法国在远东地区的劣势,而这一机遇恰巧源于耶稣会法国分会的发展。路易十四时期的首相和教父是马扎然(Mazarin,1602-1661),而此人正是一名耶稣会士。随后,已经在华传教的比利时人南怀仁呼吁欧洲耶稣会士来华传教,并得到了法国分会的积极响应。从此,大批的法国耶稣会士来华传教,至1687年法国五位“国王的数学家”抵华,开启了耶稣会士在华传教的新篇章。之手的《耶稣会士书简集》和《中华帝国全志》是有关中国典章制度表述最为重要著作。这两部著作从浩如烟海的中国记录中脱颖而出,在法国乃至欧洲引起轰动,成为法国启蒙学者们了解和研究中国法文化的重要史料。

二、从一味颂扬到理性分析:法国启蒙学者对中国法文化认知的流变

与长期淫浸于中国法文化中的旅行者、历史学家和传教士们不同,法国启蒙学者们无法切身体识中国之幽微,只能对通过二手史料的把握、归纳和分析才能勾勒出中国法文化的整体形象。这种勾勒和刻画形成18世纪上半叶对中国的赞扬,其中具有代表性的人物是伏尔泰和魁奈。但自孟德斯鸠的《论法的精神》出版以来,学者对于中国法文化的认识也恢复到了更加理性的状态。相较于霍尔巴赫继续对中国法文化的赞扬,同位百科全书牌的狄德罗则显得犹豫不决,其思想中既存在对中国法文化的赞扬,又有贬损,更加理性与客观。

(一)伏尔泰、魁奈延续着传教士对中国法文化的赞誉

1.伏尔泰:开明的君主制政治

伏尔泰(Voltaire,1694-1778)是中国文化的狂热崇拜者之一,但是,其从未到过中国,他所获得的有关中国的知识大多来自传教士,而李明是其中重要的一位。在他的《路易十四时代》、《风俗论》、《哲学辞典》以及大量的信札中多处提到中国法文化。他曾宣称:“如今我们对于中国的了解胜过欧洲的某些省份……”[11]。伏尔泰所处的时代是法国社会矛盾丛生时期,专制统治使得政治腐败激增,财政入不敷出,海外殖民扩张屡败,新兴资产阶级纷纷试图改变当时的社会制度。其早年曾流亡英国,其亲眼目睹了“光荣革命”之后,英国君主立宪整体所带来的社会效应。再加上,深受柏拉图“哲学王治国”观念的影响,他认为法国最理想的政治治理模式应该是开明的君主专制。而李明曾见过康熙,在其笔下康熙是“把能使百姓幸福记在自己的光荣册上”,“把自己看成是一个大家庭中的父亲,而不是一个大国的君王”[10]。虽然这种描述在现在看来充满了夸张的成分,但伏尔泰却认为,“人类肯定想象不出一个比这更好的政府……在这种行政制度下,皇帝要实行专断是不可能的”[12]。为了证明自己判断的正确,伏尔泰以康熙皇帝颁布“容教令”*1691年,杭州发生了对天主教的迫教事件,部分在北京的传教士上书康熙乞求帮助。按照当时的法律规定,此类事件应该交由礼部来审理,皇帝无权处置,因此,即使康熙很乐于这些为他服务的传教士,但是却并没有为他们找理由开脱。参见[法]李明:《中国近事报道(1678-1692)》,郭强、龙云、李伟译,大象出版社2004年版,第339-365页。为例,强调“皇上虽为专制君主……但却循例遵照帝国法律行事”[13]。在伏尔泰看来正是在这样开明的君主制政治体制之下,中国社会的法律具有很高的权威性,而且中国传统礼制对于法律的权威和社会的稳定也起到了关键性的作用。在儒家学说基础上建立起的开明君主制,对于礼制的弘扬功不可没,正是“实践这种美德,人世上也就永不会争吵了”[14]。

2.魁奈:自然法基础上的帝国

魁奈(Quesnay,1694-1774)是法国重农学派的创始人和重要代表,被称为“欧洲的孔子”。他虽然没有到过中国,却阅读了大量关于中国的史料,曾经撰写《孔子简史》并高度评价了孔子。魁奈对中国依据自然法传统实施的重农抑商政策赞赏有加,他也赞同伏尔泰笔下中国的开明君主制政治,认为中国政治制度的基础是自然法。诚如其所言,“幅员辽阔的中华帝国的政治制度和道德制度建立在科学和自然法的基础之上,这种制度是对自然法的发扬”[15]。中国传统法律制度都是建立在儒家伦理之上的,作为法律形式的律、令、格、式等都是为了维护这一伦理基础为圭臬,甚至皇权都无法直接凌驾于其上。如同犹太教对于《旧约》的维护一样,中国古代社会中的“圣经”就是“四书五经”*对于“五经”、“四书”的表述,魁奈分别用了“第一级圣书或正经”和“第二级经书”的称谓,或许他认为这二者之前存在一个效力和权威的关系。参见[法]弗朗斯瓦·魁奈:《中华帝国的专制制度》,谈敏译,商务印书馆1992年版,第51、55页。。而儒家经典在汉儒董仲舒后,就吸纳了“天人感应”等诸多自然法观念,也正是这种可以永存的自然法观念成为之后各朝各代建立的基石。为进一步说明自然法传统对于中国政治体制的深刻影响,魁奈对于中国的司法制度和刑法做了专门的论述:在其看来,中国审判官处于相互的监督机制之中,“受到他周围的其他官吏所享有权力的制约”,这样有助于司法公信力的展现和司法权威的树立。而中国的刑法“相当宽大”,“杖刑是最轻的处罚”且偶尔会被皇帝惩罚享有显贵身份的人,即使是受到了处罚的人也并不会因为受罚而遭到皇帝的贬谪[16]。正是遵循“自然秩序”,中国才得以疆土辽阔、繁荣不息。此外,开明的君主还遍设学校去广布符合“自然秩序”的法律精神,正是这种通识的教育使得通过儒学考试晋升的官员之间相互监察,最终使得中国政治体制得以良好的运行。这种自然法基础上的国家治理模式被魁奈认为是一切国家的范例。

(二)孟德斯鸠、狄德罗以及霍尔巴赫的理性考量和合理怀疑

1.孟德斯鸠:对中国法律制度坚决否定

孟德斯鸠(Montesquieu,1689-1755)早期受到笛卡尔唯理论的熏陶,后期又受到培根经验论的影响。其虽没到过中国,但却从个别访华传教士*与孟德斯鸠交流的人主要有以下二位:一是黄嘉略(Hoangh,1679-1716),此人出生与福建莆田,幼年丧父后,被其母交予巴黎方外传教会传教士抚养,随后阴错阳差地定居巴黎;二是来华访问的法国耶稣会士傅圣泽(Jean Francoise Foucquet,1665—1741),一位试图在中国早期经典中寻找基督教证据的传教士。参见[法]艾田蒲:《中国之欧洲》(下册),许钧、钱林森译,河南人民出版社1992年版;[美]魏若望:《耶稣会士傅圣泽神甫传:索隐派思想在中国及欧洲》,吴莉苇译,大象出版社2006年版。那里听说了关于中国法律与文化的轶事,这些间接资料对其看待中国政治法律制度提供了直接依据。在《论法的精神》一书中,孟德斯鸠区分了民主政治、贵族政治、君主政治以及专制政治,并认为这四种政治的原则分别是“品德”、“俭朴”、“荣誉”以及“恐怖”[17]。孟德斯鸠对于中国政治法律问题有着自己的判断:他认为亚洲不像欧洲,而是“一直处于专制暴政之下”[18]。而且,其对于中国古代政体的看法很模棱两可:一方面在政治法律制度上,中国是专制政治;另一方面在礼法之治下,中国又具有君主政治的特征。正是基于理性主义的考量,让其在对“一切政治上的邪恶并不都是道德上的邪恶,一切道德上的邪恶并不都是政治上的邪恶”[17]。在他看来,中国古代存在的仅是政治上的邪恶,而非道德上的邪恶。由此也让孟德斯鸠体会到法律乃至刑罚手段并非万能这一东方认识,比如树立道德,“就是刑罚的力量做不到的事”。在谈及这一问题时,他说:“一个公民,因为丧失了道德的修养,以致违犯法律,刑罚可以把他从社会里清除出去。但是,如果所有的人都丧失了道德观念的话,刑罚能把道德重新树立起来么?刑罚可以防止一般邪恶的许多后果,但是不能铲除邪恶本身”[17]。在孟德斯鸠看来,这种道德的强制或许更加适应中国社会的需要,而这种道德的基础又是千年以来儒家礼制作用的结果。但是,儒家礼制中对于“孝道”的强调却是其所反对的。在他看来,“孝道”意味着父权,而这种父权又意味着专制,中国古代君臣之间的微妙关系却恰恰反映了“孝道”文化。同时,他还认为中国作为礼教之国并未激起人们“信实”的感情,他指出“中国人的贪利之心是不可想象的,但法律并没有去加以限制。一切用暴行获得的东西都是禁止的;一切用术数或狡诈取得的东西都是许可的”。

2.霍尔巴赫:以儒家道德代替基督教道德

霍尔巴赫(Holbach,1723-1789)是法国启蒙运动后期的代表人物,与狄德罗一同编写《百科全书》。受伏尔泰的影响,霍尔巴赫强调中国的道德与政治法律的关联性,认为道德若无细化为法律的政治的支持,便毫无力量,相反,法律若无美德的支持和协助,便岌岌可危。中国开明的君主制是以理性作为基础的,这种理性既能够约束君主也能约束臣民,可以让“臣民自由选择君主,导致人民服从贤能者的政权”[19]。因此,开明君主制就是自然法之下的美德伦理(礼制)统治。中世纪黑暗的宗教统治让部分法国启蒙学者意识到应该把美德和宗教相分离的治理模式,为此霍尔巴赫认为,“只要用没有成见的眼光仔细观察一下最热心与信奉宗教的民族道德,就可以否定宗教观念的有益性。我们看到,统治这些民族的是有虚荣心的暴君……尽管这些人绝不怀疑复仇的和惩罚的上帝的存在,也不怀疑地狱的苦难以及天堂的快乐”[20],中国古代统治者就是因为遵循这种治理模式才获得了成功。他指出,“中国可算是世界所知的唯一将政治的根本法与道德将结合的国家”。他主张要以近似于理性宗教的儒家道德代替基督教道德,还说“欧洲政府非学中国不可”。霍氏这一高度礼赞中华文明的态度,似乎已经超越了伏尔泰[21]。

3.狄德罗:肯定与否定之间的中国法文化

狄德罗(Diderot,1713-1784)是《百科全书》的主编。此书出版正值法国启蒙学者对中国政治法律制度认识发生转变的时期,而该书也从一个侧面见证了18世纪后半叶法国人对于中国法文化的怀疑和批判。既不同于伏尔泰和魁奈对中国法文化的一味颂扬,也不像孟德斯鸠那样对中国法文化几近苛责。作为唯物主义者的狄德罗对中国法文化的看法采取一种相对冷静和慎重的辩证分析态度。在“中国热”兴起和高潮之时,狄德罗在认真阅读了《耶稣会士书简集》后认可了耶稣会士对中国进行的认真观察。他倾向于认为中国的礼制作为宗教和法律的完美结合是其他民族的典范,但随着这阵浪潮的消退,其认为中国法文化存在很大的虚构性。受到孟德斯鸠的影响,这一时期的狄德罗开始怀疑那些记述关于中国社会与法律等史料的真实性,并对中国法文化进行新一轮反思。他赞同孟德斯鸠认同的中国古代人缺乏契约精神的同时,戏谑的说道:“被公认为不可信的中国和日本从事着商业贸易”[22]。至此,狄德罗对于中国法文化的认识更加客观,在其给雷纳尔(Abbé Raynal,1713-1796)撰写的《两个印度的哲学和政治史》*狄德罗作为雷纳尔的朋友曾参与该文的写作,但并未作为作者署名。不过目前学界一般认为关于中国和印度的论述全部出自他的手笔。参见安田朴(艾田蒲):《中国文化西传欧洲史》,耿昇译,商务印书馆2000年版,第788页;许明龙:《欧洲18世纪“中国热”》,山西教育出版社1999年版,第246页。一书中,他对于中国法律制度的看法就存在颂、贬两种观点:一方面他认为“如同埃及例行检查尼罗河沿岸一样,中国已经对海洋进行防范、监管和立法”[23],这是中国法律制度超前性的表现;另方面他却认为“当更多直接用于生活的必需品缺乏时,中国人就会停止对那个不能提供给他们生存权的权威的认可。国王们的权力是建立在对于其子民的保护基础上,而在中国,宗教和道德都无法教会人民除此之外的教义”[23],正是因为礼教作为法律和道德结合的宗教并不能提供给中国人民良好的法律意识,而导致了中国开始逐渐落后,所以狄德罗又在一定程度上否定了中国法文化。

三、检讨与反思:对法国启蒙学者视域中的中国法文化的再认识

(一)对认识分歧和流变的检讨

伏尔泰、魁奈对于中国法文化的肯定基本延续了传教士的态度:在赞美中国开明君主政治和儒家法律观的基础上,充分肯定了礼制基础上的法律和道德以及重农主义之下的社会生产和生活模式。但“在孟德斯鸠之前占统治地位的那种毫无保留的中国热(亲华)潮流随着他而告结束了。如果说他尚未达到对中国不友好(仇华、排华)的地步,那么他却为此而初步打开了一条路”[24]。自此欧洲对于中国法文化长达数个世纪的崇拜得以终结。对于中国礼教“乌托邦式”的美好期待似乎也随着《百科全书》的出版而灰飞烟灭。造成其认识分歧和流变的原因主要是:

第一,研究中国政治法律制度的目的相异。法国启蒙学者对于中国法文化认知的不同源于自身不同的知识体系,虽然都是要启蒙、反封建,但还是存在目的上的诸多差异。美国学者孟德卫曾指出,启蒙思想家们“是为了欧洲的政治和学术运动,尤其是启蒙运动寻找来自中国方面的支持”[7]。他们利用中国法文化的某些特质来进行社会批判和反思,达到自己的目的,因此,这种分歧的根本原因是法国启蒙学者“中为西用”的目的不尽相同。部分启蒙思想家崇拜中国法文化,主要是因为当时的欧洲社会对中国十分向往,在宣扬自己的学说时引用中国作为例证,容易被人接受,“拿中国做为攻击其不满对象的利器……对中国崇拜的狂热只是他对欧洲现实不满的一种表现而已,他对中国本身既无深刻的认识,也无认真研究的兴趣”[25]。在“颂华”学者看来,极力推崇中国法文化价值和观念符合新兴资产阶级斗争的需要,有助于他们反对旧社会旧制度的斗争。例如,魁奈对于中国法文化的追捧主要是为了其重农主义观念的推崇。重农主义体系的精髓在于它的自然秩序概念,因此魁奈大肆赞扬中国自然法从痛下的重农抑商政策,孰不知中国封建社会中央集权统治的恐惧,也不了解深藏在专制政治制度和道德制度下的限制个人自由、扼杀创新活动以及抑制工商业发展等阻碍社会发展的因素。而历史已经粉碎了魁奈的预言,其死后不到70年,中国就开始沦为欧洲列强的殖民地。与此相反,理性主义影响下认识的正确性受制于客观条件,对于史料真实性的合理怀疑造成了法国启蒙学者对中国法文化认知的分歧与流变。而先颂后贬的出现,既意味着唯物经验主义发展,又说明关于中国法文化的材料日益丰富,法国启蒙学者意识到中国是真的落后。

第二,基于不同的认知方法对研究对象及其材料的不同取舍。虽然早在古希腊时代,人们就对认识对象、认识途径以及认识方法诸方面进行了探索,但此时的认识论只作为本体论的一种论证方式。不过,随着资本主义的发展,越来越多的欧洲人开始摒弃在神学领域中那些无谓的争论,转而进入了对数学和自然科学的研究。自哥白尼以降,精神因素逐渐被排除在物质自然界之外。这带来了人和自然的完全对立,并形成了经验派和理性派的对立。长期以来,这两大哲学流派在反复争论中相互吸收、贯通,对科学的认识法则和认识理论方面进行共同的探索。其中法国受到的影响尤为明显。因此,这种认识方法的分歧直接反映在不同学者论述中国法文化时选取了不同的对象和材料之上。旅行家、历史学家和传教士的作品有着重于表现中国法文化有益和宽容的一面,也有选择性删除一些中国汉字的注疏与说明,这也直接影响到了法国启蒙学者对于中国法文化认识的选取。“颂华”学者主要选取的了以李明为代表的作品,这些作品对于中国法文化充满了崇拜之情;而对于中国法文化的怀疑则源于旅行家、传教士们高于想象的虚构描写。再加上部分耶稣会士在对中国法律文本进行翻译时“别有用心”,“他们飘洋过海多半是为了传播福音,而决不是为了了解其他文化的特异性”[26],这也使得很多不明真相、没有亲历中国的学者误解了中华帝国法。

(二)反思法国启蒙学者的中国研究

中西方由于经历各自不同的哲学发展脉络,形成两种截然不同的思维方式。中国哲学则把宇宙看成是一个气的宇宙,主张虚空相生。在此基础上发展起来的思维方式则是综合型的思维,并不强调逻辑性。而且,这种思维方式存在某种含义,是一种无须经过大量资料、信息分析的综合系统,还可能造成输出与输入的非正比性结果。与此相反,西方哲学把宇宙看成一个实体的宇宙,坚持实体与虚空对立。正是文化上的这种差异最终造成了西方思维与东方的不同——“考虑问题从某一个角度出发,不断延伸,从某条线一直走”[27]——西方思维方式是典型的分析型的思维,注重逻辑关系。此外,中国传统哲学的认识论*近世以来,人们一再批评中国传统哲学没有认识论或缺少认识论。这种批评有很大的片面性。在中国传统哲学中,认识论的确没有像本体论与人生哲学那样得到充分的发展,并缺少概念的规定与理论的系统。这是因为,以往以为认识只是对自然物理的认识。这既没有区分认识论的不同类型,还在客观上把西方传统的认识论作为哲学认识论的唯一类型。参见刘文英:《认识的分疏与认识论的类型——中国传统哲学认识论的新透视》,《哲学研究》2003年第1期。虽然并没有认识的主体和客体,但是其不仅研究了人对自然物理的认识,而且特别关注人对自身的认识,同时还自觉地区分了形上之域与形下之域不同层面的认识。换言之,即中国传统这的认识论是人性论、伦理学和认识论三位一体的道德认识论[28]。近代以来,中国接受了马克思主义的认识论。这种辩证唯物主义认识论首先强调客观世界的可知性,其次认为实践是认识的基础、认识的来源、认识发展的动力、认识的目的和检验认识真理性的唯一标准。而西方哲学把人的“心”看成一个巨大的镜子,它能够映照自然之物,其认识论则将知识基础问题等同于“心”的形上研究,“去发现这些基础,就是去发现有关心的什么东西,反之亦然”[29]。可见,无论是传统哲学的道德认识论还是近代哲学的辩证唯物主义认识论都有别于西方经验主义和理性主义认识论。

可见,正是这种认识论的差异,把法国启蒙学者与中国传统法文化之间形成了一道难以逾越的“槛”。在“槛”外,法国启蒙学者们凭借经验主义和理性主义认识论来理解中国法文化。相比于国人感同身受的理解,法国启蒙学者对于中国的感触犹如“槛外”*《红楼梦》中,自诩清高的妙玉常以“槛外人”自称。宝玉不解其意,便问妙玉的好友刑岫烟。刑岫烟解释说,妙玉自己认为从汉晋五代唐宋以来皆无好诗,仅“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”两句好。这两句诗意思是那些大富大贵的人家,自认为自己家的门槛是铁打的,高不可攀,甚至连小鬼都无法进来,却没有意识到每个人都会死去,人死之后不过都埋在一个像馒头一样的土堆之中,并无任何区别,生前种种荣华富贵都会随风而逝,带不走,留不下。正是因为妙玉看透了世间世态的种种,好似自己已经在门槛之外了,所以她自称“槛外之人”。对与“槛内”的雾里看花,虽然触手可及,却始终隔着一层。而且, “槛内”和“槛外”的对立还滋生一种敌对的情绪:在西方对“他者”的表述,东西方关系常常被书写为“观看”与“被观看”的关系。东方总是“观看”的对象,被丑化、被弱化、被女性化,被西方人观赏或者嘲笑,西方人是看客,“用其感受力居高临下地巡视着东方”。无论是“颂华”学者构建的中国法文化“神话”,还是随后对于中国法文化的客观描述,都不自觉的会以西方为中心,勾勒一个不完全真实的中国。在这种典型的“西方中心论”观念影响下,18世纪法国启蒙学者的中国研究是是一种有目的的选择性研究——这种研究的场域中的中国,仅仅是一个“可能存在”的中国。“制约着西方中国形象的,主要不是中国的现实而是西方自身的需要和问题”。西方带有“东方专制主义”偏见下的对策性研究是一种碎片化的、印象式的论断,更多地体现出西方自身利益诉求。

四、结语

在很长时间内东方和西方人为的建构了对方,而其中对于“东方学”的价值论和方法论反思直到20世纪下半叶才成为普遍现象。在费正清等一批学者的倡导下,西方学者视域中的中国不再像法国启蒙学者那样仅仅停留于想象,“槛外人”正以更加“超脱”的精神和愈发严谨的治学态度,客观地理解中国。全球化时代,对于多元文化的融合与抵抗,本土传统的继承与否定,已经成为了我们作为中国人,所必须要共同面对的课题。如何正确对待“西方中心论”的论点以及海外中国法研究成为了当务之急。陈寅恪曾说:“古人著书立说,皆有所为而发。故其所处之环境,所受之背景,非完全明了,则其学说不易评论;所谓真了解者,必须神游冥想,与立说之古人处于同一境界,而对于其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论”。而重新审视法国启蒙学者视域中的中国法文化,既有助于我们认识中国传统法文化的时代意义,重塑中国的历史观念;也有利于我们从根源上认识海外中国研究的本质,把握其发展的脉络,为反思当今海外中国研究以及破除后殖民理论的误区提供新的理论资源。

[1] [英]G F赫德逊.欧洲与中国[M].北京:中华书局,1995:1.

[2] 许苏民.卢梭与中国哲学[J].江汉论坛,2014(3):81-86.

[3] 金国平.西方澳门史料选萃(15-16世纪)[M].广州:广东人民出版社,2005:87.

[4] [美]史景迁.大汗之國:西方眼中的中國[M].台北:商务印书馆,2000:36.

[5] 文化杂志.十六和十七世纪伊比利亚文学视野里的中国景观[M].郑州:大象出版社,2003:67.

[6] [西班牙]胡安·冈萨雷斯·德·门多萨.中华大帝国史[M].北京:中央编译出版社,2009:79.

[7] [美]孟德卫.1500-1800中西方的伟大相遇[M].北京:新星出版社,2007:24,162.

[8] 利玛窦,金尼阁.利玛窦中国札记[M].北京:中华书局,1983:46.

[9] 张铠.庞迪我与中国:耶稣会“适应”策略研究[M].郑州:大象出版社,2009:99-110.

[10] [法]李明.中国近事报道(1678-1692)[M].郑州:大象出版社,2004:228,12.

[11] 许明龙.欧洲18世纪“中国热”[M].太原:山西教育出版社,1999:213.

[12] [法]伏尔泰.风俗论——论各民族的精神与风俗以及自查理曼至路易十三的历史(下册)[M].北京:商务印书馆,2003:509.

[13] [法]伏尔泰.路易十四时代[M].北京:商务印书馆,1996:596.

[14] [法]伏尔泰.哲学辞典(上册)[M].北京:商务印书馆,1997:289.

[15] [法]魁奈.魁奈经济著作选[M].北京:商务印书馆,2013:396-406.

[16] [法]弗朗斯瓦·魁奈.中华帝国的专制制度[M].北京:商务印书馆,1992:87.

[17] [法]孟德斯鸠.论法的精神(上册)[M].北京:商务印书馆,2005:29-70,369,375.

[18] [法]孟德斯鸠.波斯人的信札[M].北京:商务印书馆,2006:227.

[19] [法]霍尔巴赫.自然的体系(上册)[M].北京:商务印书馆,2007:45.

[20] [法]霍尔巴赫.健全的思想——或和超自然观念对立的自然观念[M].北京:商务印书馆,1985:141.

[21] 张云江.法国启蒙运动中的儒学镜像[J].书屋,2006(9):63-66.

[22] [法]狄德罗.狄德罗政治著作选(影印本)[M].北京:中国政法大学出版社,2003:110.

[23] Abbé Raynal. Philosophical and Political History of the Settlements and Trade of Europeans in the East and West Indies[M]. London: British Library, 1798: 116,122.

[24] [法]安田朴.中国文化西传欧洲史[M].北京:商务印书馆,2000:515.

[25] 王漪.明清之际中学之西渐[M].台北:商务印书馆,1979:146.

[26] [法]莫里斯·罗宾.近代欧洲的“中国神话”[M].上海:上海外语教育出版社,1992:212.

[27] 於兴中.法理学前沿[M].北京:中国民主法制出版社,2014:32.

[28] 廖小平.论中国传统哲学道德认识论的特质[J].河北学刊,1994.(4):43-48.

[29] [美]理查德·罗蒂.哲学与自然之境[M].北京:商务印书馆,2004:1.

Abstract: From the 17thto 18thCentury, on the basis of records and writings of travelers, historians and missionaries, French Enlightenment scholars expressed their views on Chinese legal culture in theirs works, whichdisplayed a gradual evolution from pure praise to a more objective and rational perspective. Reviewing the causes of the divergence and evolution is the basis for us to reflect on how to treat the French Enlightenment scholars’ studies of China. Only based on this review and reflection, can we recognize the significance of times in studying the Chinese legal culture, and realize the current problems of Chinese law research overseas.

Keywords: French enlightenment; Chinese legal culture; western centrism

(责任编辑:王惠芳)

A study of Chinese legal culture from the perspective of French enlightenment scholars

LI Qirui, LIU Xiongqingtian

(1.School of criminal law, Northwest University of Politics Law,Xian 710063, China;2.Law School of Law, Zhongnan Universityof Economics, Wuhan 430073, China)

D90

A

1006-4303(2017)03-0277-09

2017-09-03

李其瑞(1961—),男,江西萍乡人,教授,从事法哲学、法学方法论研究;刘熊擎天(1989—),男,湖北襄阳人,博士研究生,从事中国宪法学原理研究。