芳纶的功能化改性专利技术分析

2017-10-11王晓红

王晓红 雷 琳

芳纶的功能化改性专利技术分析

王晓红 雷 琳

(国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心,河南 郑州 450000)

本文从专利角度对芳纶的功能化改性技术领域全球专利申请量、我国专利申请量、以及全球市场的重要申请人和申请分布情况做了详细分析和介绍,通过对芳纶的功能化改性技术进行介绍,为芳纶功能化改性的发展方向提供技术支持。

芳纶;功能化改性;专利分析

Abstract:Based on patent analysis,this paper introduces and analyzes the functional modification on aramid fiber in terms of the patent application at home and abroad,key applicants and technology distribution in global market.This paper provides technical support for the improvement of functional modification through the analysis of its technology development.

Key words:aramid;functional modification;patent analysis

1 引言

通常将芳香族聚酰胺纤维称之为芳纶(Aramid),其定义为至少85%的酰胺键基团直接与两个芳香环基团连接的线型高分子纤维。由于芳纶表面缺少化学活性基团,表面浸润性较差,同时纤维结构中的高结晶度使得纤维表面光滑,从而影响其与基体间的粘结性能,一定程度上限制了芳纶的应用。芳纶具有皮-芯结构,芯部由许多靠氢键联结的棒状分子构成,表皮由结晶程度更高的刚性分子链沿纤维轴向排列而成。同时,由于芳纶分子结构中存在大量芳香族环,而使分子链间氢键较弱,横向强度远远弱于纵向强度,当纤维表皮受到破坏时,力学性能下降很快。因此,为发挥芳纶优异的增强性能,需要对芳纶进行表面改性[1],改善芳纶表面粘结性能,增强其与基材界面的结合状况,从而满足高性能复合材料的需求。

目前,对芳纶纤维表面改性大体可分为物理方法和化学方法两种,物理法[2][3]包括紫外线、高能射线(X射线、γ射线、高能电子束)、等离子体等;化学方法[4][5]包括表面活性化(刻蚀、引入官能团)、表面接枝等。

2 专利申请整体概况分析

为研究芳纶的功能化改性专利技术发展情况,本文以国家知识产权局专利检索与服务系统中德温特专利文摘数据库(DWPI)为检索数据库,选择芳纶的功能化改性对应的IPC分类号D01F和分类号D06为检索范围,采用比较准确的关键词、转库检索、构建模块检索等检索策略相结合,对该领域的全球专利申请数据进行统计分析。

2.1 国内外专利申请量分析

2.1.1 全球申请分析

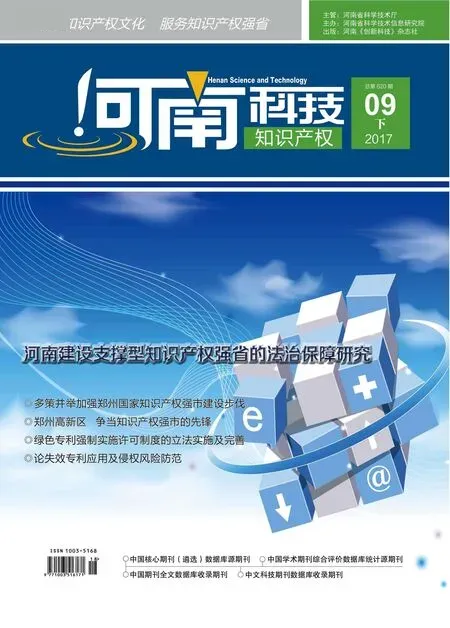

图1是芳纶的功能化改性技术从提出(芳纶的功能化改性技术提出于20世纪80年代),到2016年底全球每年的专利申请量数据。截止到2016年12月,全球关于芳纶改性的专利申请量合计为1 557件,1995年至2016年间,全球专利申请量为1 475件,占申请总量的94.7%。

图1 全球芳纶功能化改性技术专利申请年际变化图

由图1可以看出,芳纶功能化改性技术专利申请量呈现三个阶段的变化:

第一阶段:技术起步期(1981-2000年),这一时期全球申请量较少,芳纶的功能化改性技术处于起步阶段。申请人主要是国内高校和国外大型公司,对芳纶进行的改性也较为简单,例如CN92103391A主要是通过涂层法对聚芳香基酰胺纤维进行改性。

第二阶段:快速增长期(2000-2008年),该期间全球专利量有一定程度增长,处于快速发展期,芳纶纤维的改性方法开始出现多元化发展趋势,例如US6096156A使用等离子体对织物进行预处理,促进织物与橡胶之间的粘合;CN105603717A采用氧化石墨烯与多巴胺对芳纶纤维进行改性,改善纤维的表面活性。

图2 中国芳纶功能化改性技术专利申请年际变化图

第三阶段:技术稳定期(2008-2016年),该阶段全球专利申请量大幅提升,申请人主要为杜邦、东丽以及东华大学。该阶段芳纶改性方法得到进一步发展,由单一的物理或化学改性向复合改性方法发展,例如CN106120330A采用γ射线高能辐照处理芳纶纤维,然后与氨基硅烷偶联剂反应,从而活化纤维表面,改善纤维界面性能。

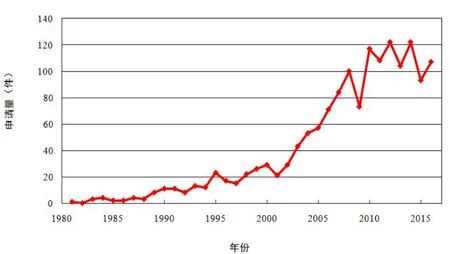

2.1.2 中国申请分析

从芳纶的功能化改性技术提出到2016年,我国相关专利申请量约达到了900件,如图2所示,我国芳纶功能化改性技术专利申请量与全球申请量变化趋势一致。以2000年为界,大致可以分为两个阶段,第一阶段(2000年以前):主要是国外公司在华专利申请,或者是与中国企业、高校的联合申请,中国国内企业的申请量较少。第二阶段(2000年以后):我国专利申请量大幅增长,这段时间改性芳纶专利的平均年申请量为15件左右。且从2006年开始,中国芳纶改性专利申请量已经超越国外申请人的申请量。这一阶段申请量的快速增加一方面是由于我国经济、军事等行业迅猛发展,市场对特殊功能芳纶的需求增加,另一方面也是因为国内相关企业、科研院所对知识产权保护的意识得到了提升。在这一时期以东华大学、宁波荣溢化纤科技有限公司等为主的国内申请人申请了大量涉及芳纶改性的专利。

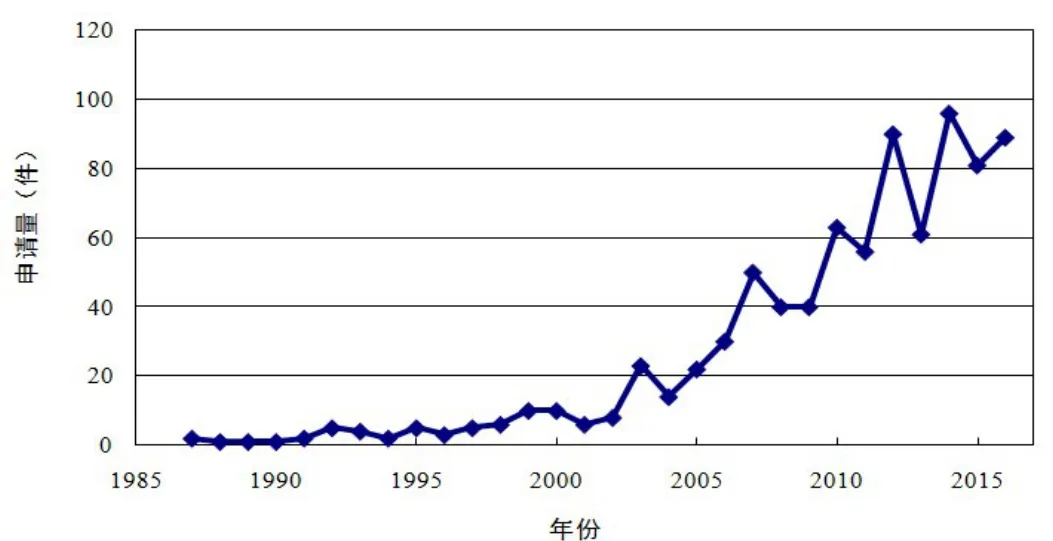

2.2 相关专利申请国家或地区分布

图3为芳纶功能化改性技术相关专利申请国家或地区分布图。从图3可以看出,目前芳纶功能化改性技术相关专利申请量,排名前3的国家/地区有:中国(800件,55%)、欧洲(216件,15%)、日本(159,11%),其它的相关专利申请量为:美国(145件,10%),韩国(116件,7.92%)、其他(14件,1%)。可见,经过近10年的发展,我国芳纶行业已取得长足进步,芳纶功能化改性技术的专利申请量在全球申请中占据半壁江山,并且已初步形成了原料、纤维、应用及配套装备制造的产业集群,具有一定国际竞争力。这样的成绩与近10年来,国内的汽车、通信、高铁、航空和防护等领域快速发展,对芳纶的需求量增加密不可分,同时也与国外下游加工企业逐步向我国进行产业转移有关。

图3 芳纶功能化改性全球专利申请国家或地区分布

目前,我国从事芳纶相关产品研究的多数为科研院所和大专院校,已拥有一批高水平的芳纶专业技术人才,但是相对于世界一流公司,如杜邦、帝人等,在规模、技术、质量等方面,还存在一定的差距。近年来,国外涉及芳纶生产技术的专利已不多,更多的是涉及到增强材料等下游产品的专利申请,而国内申请中多数涉及产品的生产技术,虽然方法权利要求延及相应的产品保护,但是仍然存在保护角度单一、保护范围较小等问题,对参数或功能限定的产品及其下游产品的保护明显不足。

2.3 在华申请的专利申请人分析

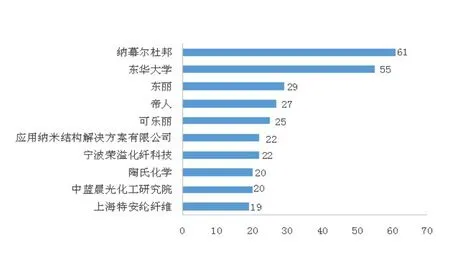

图4为主要专利申请人在华专利申请量,排名前10的申请人的申请量为300件,占申请总量的比例较低,可见,芳纶的申请相对分散,并没有集中在少数几个大公司。在该领域排名前10位的申请人基本上为本领域内国际知名企业和相关高校,申请量排名前3的为纳幕尔杜邦(61件)、东华大学(55件)、东丽(29件);帝人、可乐丽、应用纳米结构解决方案有限公司、陶氏化学等公司也在进行相关技术研究与专利申请,其综合实力不容小觑。杜邦公司的Kevlar纤维,帝人公司的Twaron、Technora纤维等,基本垄断了对位芳纶生产市场,杜邦公司的Nomex纤维,帝人公司的Conex纤维,烟台泰和新材是全球间位芳纶竞争的主要参与者。

图4 主要专利申请人在华专利申请量

3 芳纶功能化改性技术

3.1 物理方法改性

芳纶纤维物理改性是指通过物理作用,使纤维表面粗糙度增加,从而提高纤维与基体的接触面积和润湿性,改善界面状况。物理改性方法可分为表面涂层、等离子体改性、高能射线辐射技术、紫外灯照射技术和超声浸渍技术。

3.1.1 表面涂层法

表面涂层法是在纤维表面涂上柔性树脂,以在纤维与基体间形成良好的粘附界面。这层涂层可以钝化裂纹扩展,提高复合材料的力学性能。例如,CN103243561A、CN101935948A采用环氧树脂的分散液浸渍芳纶纤维,提高芳纶表面活性,使界面粘接强度提高;CN102486008A采用RFL乳液对芳纶织布进行表面活化,提高了芳纶机织布与金属鳞片间的粘结力;EP14874899A采用含有交联剂的浸渍液处理纤维,获得具有良好性能的橡胶增强材料。

3.1.2 等离子体改性

等离子体改性是通过气体放电刻蚀纤维来增加纤维表面的粗糙度,或引入极性基团来提高纤维的润湿性,以此来提高纤维复合材料的界面粘结性。例如,CN101580594A、CN103709742A、US2014/0128501A1、JP特开平3-227456A使用等离子体对芳纶纤维进行改性,改性后的纤维界面粘附性能得到提高。

3.1.3 高能射线

高能射线辐射改性是指利用γ-射线、X-射线、高能电子束等对芳纶纤维进行接枝并且在辐射过程中使芳纶纤维内部发生微纤交联反应。例如,CN1936167A采用60Co为辐照源的γ射线辐照,改善了纤维的表面性能;CN103046308A采用高能粒子束,对纤维进行刻蚀,增加了基体与纤维之间的浸润性和粘结性,能够显著改善界面结合强度。

3.1.4 紫外灯照射技术

紫外灯的适当照射可引起高聚物表面的化学变化,改善聚合物的润湿性和粘结性,即使在惰性气氛中,紫外线照射也能使高聚物发生各种反应,如链裂解、交联、氧化等。例如,CN101235589A采用紫外光源对织物进行辐照处理,使处理后的织物表面亲水性大大提高。

3.1.5 超声浸渍改性技术

超声浸渍技术主要是利用超声在液体中引起气泡破裂时产生的高温、高压及局部激波作用以引起树脂浸渍纤维的变化。例如,CN104711851A对芳纶纤维进行超声波-过氧化氢联合改性处理,处理后芳纶纤维表面的羟基、羧基和氨基含量明显增加,且表面粗糙度增加,与树脂等复合材料基体的粘结性能大幅提高。

3.2 化学方法改性

化学方法改性主要是通过引入官能团、表面接枝、在共聚物中添加功能单体等进行。如通过氯磺化、硝化/还原等化学反应,在纤维表面引入羟基、羧基等极性基团,依靠化学键合或极性作用来提高纤维与基体之间的粘合强度。按照反应机理,将化学改性分为表面活性化、表面化学接枝和共聚改性等方法。

3.2.1 表面活性化

(1)表面刻蚀技术

表面刻蚀技术是指通过化学试剂处理纤维表面,促使纤维表面分子链的酰胺键水解或者破坏纤维表面结晶状态,通过粗化纤维表面的形貌结构,增强纤维的表面极性,已达到增加纤维与树脂基体黏合强度的目的。例如,CN106637953A采用混酸溶液对对位芳纶短切纤维进行粗化预处理,然后采用溶胶-凝胶法对预处理后的对位芳纶短切纤维表面进行纳米SiO2改性;CN104532553A、CN103668944A、CN102002868A将芳纶纱线在酸或碱的环境下粗化,以提升芳纶纤维的性能。

(2)偶联改性技术

偶联剂改性法主要利用偶联剂的双官能团结构,使其使其一端与纤维表面反应,另一端与基体树脂反应。例如,CN106592220A通过将还原芳纶纤维加入硅烷偶联剂溶液中,得到表面粗糙度大、疏水性强的改性芳纶纤维;CN106436306A采用邻苯二酚和多胺仿生修饰的方法对纤维进行表面活化后,再用硅烷偶联剂等进行二次功能化改性,以此来提高纤维与橡胶界面的粘合性能;CN106120330A采用γ射线高能辐照处理芳纶纤维,然后与氨基硅烷偶联剂反应,从而活化纤维表面,改善纤维界面性能。

3.2.2 表面化学接枝

表面化学接枝是利用芳纶纤维表面含有的苯环和酰胺键在特定实验条件下发生取代、加成、水解等化学反应,从而把具有特定结构的官能团接枝到纤维的表面,进而提高纤维表面活性及其与树脂基体浸润性的一种表面改性处理方法。例如,CN104404772A通过表面包覆超支化聚合物接枝无机纳米粒子,得到功能化芳纶纤维;CN103225210A用化学键连接带有甲基丙烯酰氧基和另一种活性官能团的超支化聚硅氧烷对芳纶纤维进行改性;CN105908483A采用乙二醛和壳聚糖对芳纶纤维进行接枝反应;CN105803789A公开了对芳纶纤维依次用二异氰酸酯化合物和超支化聚氨酯接枝改性;CN104372603A公开了利用高能量穿透能力强的γ射线激发纤维表面官能团以及接枝剂1,4-二氯丁烷,在纤维表面引发接枝反应。

3.2.3 共聚单体法

共聚单体改性法是在纺丝成型的过程中,加入共聚单体,以改善纤维的强度、模量等性能的方法。例如,CN106011192A以呋喃二甲酸二甲酯和芳族二胺为共聚单体,以假丝酵母sp.99-125脂肪酶为催化剂,得到生物基芳纶;CN103469343A在纺丝时加入含有柔性链结构的二胺单体。

4 结论

目前,全球关于芳纶改性的专利申请量仍在不断提升,我国芳纶改性专利申请量变化与全球趋势一致,且从2006年,开始占据全球专利申请总量的半数以上,但核心专利主要集中在杜邦、东丽、帝人等国际知名企业。国内申请以方法权利要求居多,存在专利保护类型单一、保护范围较小等问题,多数以具体的生产工艺、参数作为限定,虽然延及了产品的保护,但是以改性后芳纶的性能参数为限定的产品权利要求、其用途或其下游产品的申请较少。国内企业仍需开拓研发思路,同时制定合适的专利保护策略,可以以生产方法为核心,产品及其应用为外围,制定多角度、多层次的专利保护和发展战略,同时积极寻求在全球进行专利申请、布局,以扩大市场占有率。

[1]凌新龙.芳纶纤维表面改性研究进展[J].天津工业大学学报,2011,30(3):11-18.

[2]刘克杰等.芳纶表面改性技术进展(一)——物理改性方法[J].合成纤维,2011,40(6):26-30.

[3]顾如茜.不同气氛介质阻挡放电等离子体对芳纶纤维的改性[J].东华大学学报(自然科学版),2013,39(5):553-559.

[4]王凤德.苯并咪唑杂环改性芳纶的结构与性能[J].固体火箭技术,2012,35(4):536-540.

[5]张素云.芳纶表面化学改性技术研究现状[J].合成纤维工业,2010,33(2):48-51.

Patent Analysis of the Functional Modification on Aramid Fiber

Wang Xiaohong Lei Lin

(Patent Examination Cooperation Henan Center of The Patent Office,SIPO,Zhengzhou 450000,Henan,China)

O63

A

1003-5168(2017)09-0048-04

2017-5-23

王晓红(1989-),女,汉,山东济南,研究实习员,硕士,研究方向:纺织领域专利审查;雷琳(1986-)女,汉,河南周口,助理研究员,硕士,研究方向:纺织领域专利审查(等同于第一作者)。