《音韵清浊鉴》曲韵谈要

2017-10-11宋峰

宋 峰

(南京大学 文学院,江苏 南京 210093)

《音韵清浊鉴》曲韵谈要

宋 峰

(南京大学 文学院,江苏 南京 210093)

清初康熙年间,南北方曲韵发展迅速,代表了社会的一种主流文化潮流,呈现出了一派繁荣昌盛的局面。这时期,诞生了不少优秀的戏曲作品,大量的戏曲研究和编剧理论也随之产生。因为戏曲作品的趋于口语性,所以在说唱娱乐之余,自然也深受民众喜好。从某种程度上讲,清初韵书《音韵清浊鉴》的作者便受这文化氛围的启发,遂在编制其韵书框架时,选取了广为人所熟知的《中原音韵》十九韵部,并作了些合乎时音的增益,形成二十一韵部的综合格局。虽然该书更多地是在强调字音的正读,但作者对当时戏曲元素的渗入和对民众口语的采纳,无疑使得《音韵清浊鉴》一书带有浓郁的曲韵和口语化色彩。该书所体现出来的韵部协和性、闭口韵的保留和尖团音的分辨严整等特征对我们研究清初北方的地方戏曲文化还是有参考价值的。

《音韵清浊鉴》;戏曲文化;曲韵价值

一、引言

清初王祚祯在康熙年间所编著的《音韵清浊鉴》(1721,下简称《清浊鉴》)旨在迎合方士君子、童蒙之学辨识文字需求的同时,也深为“音律家设也”。①[清]王祚祯:《音韵清浊鉴》(马凯元序),续修四库全书(257册),上海:上海古籍出版社,1995年。

作者王祚祯,字楚珍,析津(今北京)人氏。此书由韵图和韵谱两个部分组成。韵图和韵谱部分在成书上又皆各有所借用,但绝非如《四库提要》“篡改”之訾议。大致来说韵图部分创造性地借用了元刘鉴的《经史正音切韵指南》(1336);韵谱部分则整体上采用了金韩道昭《五音集韵》(1212)的字母配等第起领韵字的编排体例,同时借用了元周德清《中原音韵》(1324)的曲韵韵部,并在此基础上结合时音和戏曲用韵,将原“机其”和“归微”各析为二,形成了21韵部曲韵系格局。除了其中的三个闭口韵(侵寻、廉纤、监咸)是为迎合曲韵而保留外,其余韵部多可反映十八世纪初今北京地区的时音概况。这样的选韵结果绝不是“偶检”案头《中原雅韵》茫然定下的,而是将古韵旧制和现实语音两相调协的结果。王祚祯深通等韵之学,明白要在当时编著一本迎合社会需要,且简易明确的正音性韵书,最好的方式就是要考虑到当时所流行的共同语需求。清初康熙年间,对这种共同语的规范又多会受当时社会上盛行的戏曲文学的影响,遂使得《清浊鉴》的编制带上了一层曲韵性色彩。

音韵与曲艺自来是紧密联系在一起的。“曲中之要,在于音韵。何谓音?即喉舌唇齿间之清浊是也。何谓韵?即十九部之阴阳是也。音有清浊,韵有阴阳,填词者必须辨别清楚,斯无拗折嗓子之诮,否则纵有佳词,终不入歌者之口也。”②吴梅:《中国戏曲概论》,北京:中国人民大学出版社,2004年,第20页。清初韵书《清浊鉴》声韵合口,在用韵上正合乎这种特点。

耿振生先生在其《明清等韵学通论》(1992)里,认为:“王祚祯《音韵清浊鉴》的后一部分是等韵化韵书。书中分韵以《中原音韵》为依据,但是把齐微韵分为机其、归微二韵,把鱼模韵分为居鱼、沽模二韵,共为二十一韵部。明清等韵学家很少有人顾及《中原音韵》派曲韵书,曲韵家也不大重视等韵,本书分韵虽不严格遵守曲韵十九部,但也算是把曲韵结合进等韵中了。”①耿振生:《明清等韵学通论》,北京,语文出版社,1992年,第233页。可以看到耿氏在介绍该书时,也提及了该书的曲韵性。我们认为《清浊鉴》的编著虽不主为戏曲用韵者而设,但作者在很大程度上已考虑到了编书之时社会上盛行的主流戏曲文化自是无疑的。所以,从此视角来研究《清浊鉴》既能扩充汉语语音史的史料内容,又能帮助我们了解此书所传达的某些戏曲元素,重新认识此书的曲韵价值。

二、《音韵清浊鉴》的曲韵背景

要问编者王祚祯最终选择曲韵韵书《中原音韵》之十九韵为其用韵基础的主要原因到底是什么?除能大致代表时音特征外,我们认为这与王氏所处的社会主流文化形式有关。因为清初文人创作依然主宰剧坛,②麻文琦、谢雍君、宋波:《中国戏曲史》,北京:文化艺术出版社,1998年,第102页。满族自入关以后直至康熙末年,昆曲和各地流行的地方声腔(即所谓的花部,如高腔、梆子腔、皮黄腔、柳子腔等)发展兴盛,并为乾隆年间的繁盛局面奠定了坚实的基础。其间,康熙帝还开创了有清一代以昆曲为主的盛大庆典。③王政尧:《清代戏剧文化史论》,北京:北京大学出版社,2005年,第9页。康熙时期,多民族国家的统一,经济的复苏、兴隆。民间的传统习俗、节令,官府、商贾、士绅、农民对文化娱乐的需求,也都对戏曲发展产生着深刻的影响。④余从、周育德、金水:《中国戏曲史略》,北京:人民音乐出版社,2003年,第198页。文人对戏曲的创作当然不在少数,在进行戏剧创作的时候必须依照口语,然后为观众接受。

在这一点上,陈独秀先生有过相关的陈述:“戏曲也算是今乐,这音乐一事,也要随时代改变,现在的西皮二黄,通用当时的官话,人人能懂,便容易感人”,“有一件事,世界上人没有一个不喜欢,无论男男女女老老少少,个个都诚心悦意,受他的教训,他可算的是世界上第一大教育家。却是说出来,列位有些不相信,你道是一件什么事呢?就是唱戏的是啊。”“无论高下三等人,看看都可以感动,便是聋子也看得见,瞎子也听得见”。⑤秦维红编:《陈独秀学术文化随笔》“论戏曲”,北京:中国青年出版社,1999年,第119-123页。

这些话本是建议对戏曲进行改良,进而得以“开通风气”的,但从另一方面我们可以看到戏曲也是颇能“移风易俗”的——孔子常道:“移风易俗,莫善乎乐。”所以,戏曲是最能接近人民群众,最尊重人民口语的民间文学。

清代虽由满族入主中原,但最高统治阶层对戏曲仍然有着爱好。顺治年间,宫中演戏主要由隶属礼部的教坊司女优承应。到康熙年间,除教坊司女优外,还新设了隶属于内务府演剧机构——南府,收罗大批民间艺人,培养训练年轻的太监和艺人自己的子弟来承应演出。无论教坊司还是南府,艺人都是由民间特别是由江南搜刮而来。⑥赵山林:《中国戏曲传播接受史》,上海:上海世纪出版社,2008年,第362-363页。康熙喜欢用戏曲来点缀升平,自己喜欢看戏,并经常对戏曲发表意见。懋勤殿旧藏《圣祖谕旨》中有这样的话:“昆山腔,当勉声依咏,律和声察,板眼明出,调分南北,宫商不相混乱,丝竹与曲律相合而为一家,手足与举止眼睛转而成自然,可称梨园之美何如也。又弋阳佳传其来久矣,自唐霓裳失传之后,唯元人百种世所共喜,渐至有明,有院本北调不下数十种,今皆废弃不问,只剩弋阳腔而已。近来弋阳亦被外边俗曲乱道,所存十中无一二矣。独大内因旧教习,口传心授,故未失真。尔等益加温习,朝夕诵读,细察平上去入,因字而得腔,因腔而得理。”①朱家溍:《故宫退食录》,北京:北京出版社,1999年,第544页。由此可见,康熙帝对昆山腔十分重视,要求南府认真组织排练,精益求精。

“康熙尤嗜剧曲。其时海内澄平,百业繁盛,帝复为人英迈,厘制度,典礼乐,并将洪昉思(1645-1704)之《长生殿》传奇,及孔东塘(1648-1718)之《桃花扇》传奇,在宫内排演。又常莅广和楼观剧,其颁赐之戏联曰‘日月灯江海油风雷鼓板,天地间一番戏场;尧舜旦文武末莽操丑净,古今来许多角色。’一时传诵入口。广和楼之名,亦因以大振。当时高腔尚盛,皮黄未兴,山陕间之梆子剧,犹未入都也。雍正相继即位,惟以在位未久,遂尔暴卒,故当时戏剧,亦无甚变化。”②徐慕云:《中国戏剧史》,上海:上海古籍出版社,2001年,第69页。

清代戏曲的两大名作《长生殿》(1688)和《桃花扇》(1699)都产生在康熙年间。而且这个阶段,出现了许多戏曲创作者如尤恫(1618-1704)《西堂全集》、李笠翁(1611-1680)《李笠翁十种曲》、毛奇龄(1623-1716)《不卖嫁》《不放偷》、万树(1630-1687)《拥双艳三种曲》、裘琏(1644-1729)《四韵事》等。此外,有关戏曲批评的论述也有很多,无法一一写出。文人的戏曲研究在晚明的基础上也继续发展,在编剧理论方面,出现了丁耀亢的《啸台偶著词例》、黄周星的《制曲枝语》。戏曲理论家李渔的《闲情偶寄》对于编剧理论作出了更为完备的总结。

王氏“以字学自任”(马垲元序),具有睿智语言学家的眼光。为了编写好这样的一部“正音”性的字典,为了使其书能够更加彰显“简易明确”的编制原则,他总是在寻找一种能被人普遍接受的编著法。后“案头偶检”周德清《中原雅音》(见序言,案此处应为《中原音韵》)一编,“恍然”有所寄,遂在其十九韵部的基础上结合时音,并为之“考得失,剔乖陋”,将齐微、鱼模二韵各析为二。在戏曲繁荣的康熙盛世,这是最能迎合大众要求的韵部体系。王氏或许正是顺应了当时这一戏曲发展潮流,从简单明了的曲韵角度对所编之书进行编排。“且车书一统,于今为盛!幸生文明之世”,即写出了他生活年代的繁荣。王祚祯能与时俱进,审时度势,绝对是一位非常出色的语言学家,他的这部韵书深受时代主流文化的影响应在合理之中。

三、《音韵清浊鉴》的曲韵源流

戏曲学界素有曲韵“北叶《中原》,南遵《洪武》”之说。这一说法是明末曲论家沈宠绥最早提出来的,他在《度曲须知》“入声收诀”中说:“北叶《中原》,南遵《洪武》,音韵分清,乃称合谱。”③中国戏曲研究院编著:《中国古典戏曲论著集成》(第五册),北京:中国戏剧出版社,1959年,第208页。

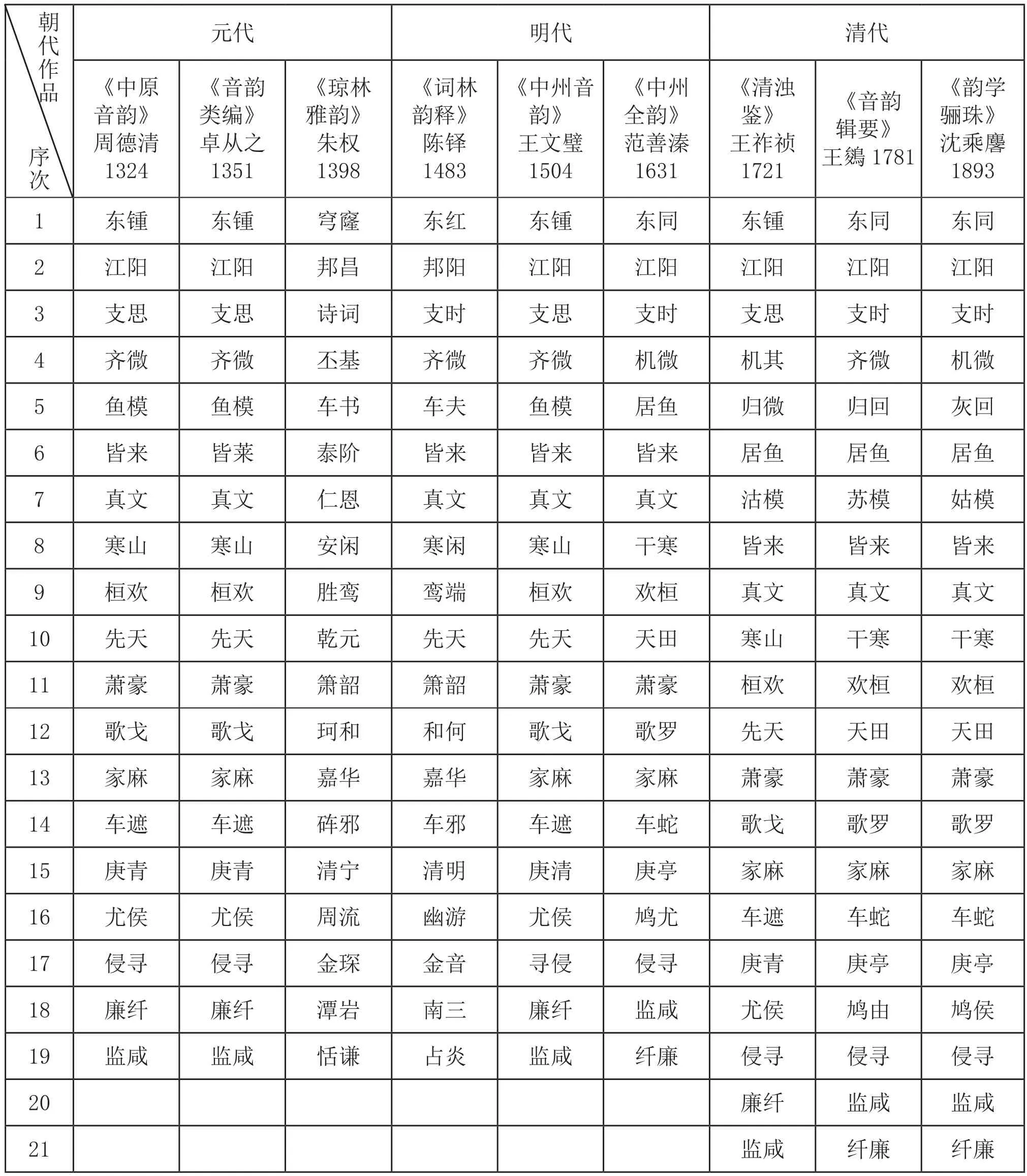

清咸丰年间王德晖的《顾误录》说:“前所遵字音,惟《中原音韵》一书,迨后填词兢工南曲,而登歌者遂尚南音。入声仍归入唱,尽反《中原》之音,一遵《洪武正韵》。其改之未尽者,尤带《中原》音响;其趋承太过者,又甚至以南音溷投北词,遂至南北混淆。”④[清]沈乘麐:《韵学骊珠》(吴宗济序),北京:中华书局,2006年。《中原音韵》(1324)是近代汉语语音史上最重要的一部韵书,也是我国最早的一部戏曲著作,这是不容置辩的事实。入明以后,除《洪武正韵》外,先后出现了一系列改造《中原音韵》的韵书。有朱权的《琼林雅韵》、陈铎的《词林韵释》、王文璧的《中州音韵》、范善溱的《中州全韵》等。这些韵书的共同特点是,韵分十九部、入派三声;其不同之处在于或平声不分阴阳,或平声、上声分出阴阳,或有反切,或无反切。《琼林雅韵》《词林韵释》《中州音韵》《中州全韵》。这四种韵书可分为两类:《琼林雅韵》《词林韵释》为一类,《中州音韵》《中州全韵》为一类。前者是地道的北曲韵书,在音韵结构上与《中原音韵》无大出入。后者受《洪武正韵》影响,杂又吴音,在音韵结构上与前者有明显差异。

而到了清代,又有一些曲韵韵书出现,如王鵕的《音韵辑要》、沈乘麐的《韵学骊珠》等,这其中就有曲艺界很少论及的王祚祯的《清浊鉴》一书。这些韵书的共同特征明显之处在于韵分二十一部,不同之处主要在于平声或不分阴阳,或平上去入各分阴阳。王鵕《音韵辑要》,分别部居,勒成一种曲韵,庶添曲家得有遵守。至清乾隆年间,沈乘麐《韵学骊珠》也遵从二十一韵部,无论从反切还是从入声归类上都有其改进之处。王氏《清浊鉴》反映的当是北曲用韵情况,而后两部韵书的曲韵多是反映南曲用韵情况。

表1 元、明、清三代重要曲韵韵书韵目之比较

表中所提到的曲韵韵书基本上都是在《中原音韵》影响下的后继之作,通过韵目间的横向比较,我们知道《清浊鉴》一书很明显是博采了众多曲韵韵书的用韵习统,但又别有特征。

四、《音韵清浊鉴》曲韵特点

“声韵之传幸不尽坠,赖有此而”(王氏自序)的原因何在?用王氏自己的话便是:“夫苟乐事歌吟者未有不首严声韵,而研究声韵者未有不奉周韵为矩矱。”他是看到了用曲韵来编纂韵书的优点才发出以上感叹的,认为这样的归韵能够抛却传统用韵与时代相距甚远且庞杂冗繁的弊端,达到他“简易明确”编书之宗旨,何乐而不用呢?本处通过将此书与《中原音韵》相关之处进行比较,总结《清浊鉴》的主要曲韵特点:

(一)曲韵韵书用韵韵部格局

元代是中国戏曲史上第一个黄金时代,《中原音韵》使传统的音律和音韵研究成为一门新的专门学问。①廖奔、刘彦君:《中国戏曲发展简史》,太原:山西教育出版社,2006年,第130页。大家都承认《中原音韵》影响很大,“作北曲者守之,兢兢无敢出入”,②[明]王伯良:《曲律•论韵第七》。《四库全书总目提要》也说:“而所定之谱,则至今为北曲准绳。”假使周德清的书与北曲不合,绝不会如此受人欢迎。③王力著:《中国语言学史》,上海:上海复旦大学出版社,2006年,第65页。周书对后世作曲者、理论研究者等曲界人士影响深远,开了曲韵用韵的先锋,周氏堪称曲艺界鼻祖,不为过。

《清浊鉴》原序云:“然其一十九韵中,支思虽别为韵,而齐微、鱼模猶仍旧弊。平声既判阴阳,而上、去、入声又皆杂处,且出切取音亦多舛误。予为之考得失、剔乖陋,以周之齐微析为机祺、归微二韵,鱼模析为沽模、居鱼二韵,余则悉沿周韵,又以三声立韵,入声作叶。凡入之重浊者叶平,轻清者叶上,半清浊者叶去。审音以归母,由开合以定音,爬搜研索,各有確据,增为二十一韵。”

仔细研读王氏这段序言,我们不难看出:一方面王氏对周德清先生是很恭维的;另一方面,他又不满周书的“平声既判阴阳,而上、去、入声又皆杂处,且出切取音亦多舛误。”故“为之考得失、剔乖陋。”把“齐微析为机祺、归微二韵,鱼模析为沽模、居鱼二韵。”

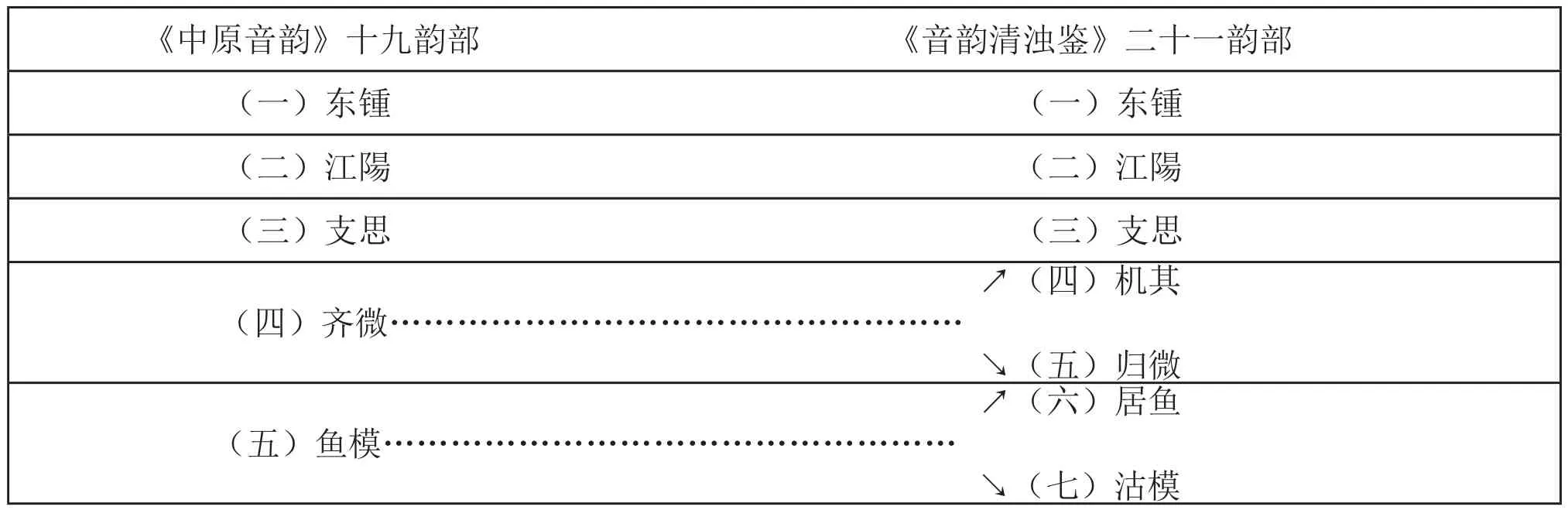

总之,《中原音韵》基本上定下了曲韵用韵的格局。《清浊鉴》与《中原音韵》等曲派韵书的韵部名目基本相同,符合曲韵派韵书曲韵特点。王氏《清浊鉴》的“二十一”韵部是建立在《中原音韵》“十九”韵部之上,其中除了对“齐微”、“归微”两韵各析为二外,其余十七韵部韵目字均“悉沿周韵”,全书略仿《中原音韵》,同样也将入声叶作三声。

《中原音韵》十九韵部 《音韵清浊鉴》二十一韵部(一)东锺 (一)东锺(二)江陽 (二)江陽(三)支思 (三)支思↗(四)机其(四)齐微……………………………………………↘(五)归微↗(六)居鱼(五)鱼模……………………………………………↘(七)沽模

表2 关于两部韵书的韵部列表

(二)增韵与闭口韵的保留

上文提及王氏在参酌“十九”韵部的同时,又有自己的补充。在其凡例(“论韵分增”)中对此也有表述:“中原音韵由沈韵而来。分一十九韵也,而齐微、鱼模二韵犹仍沈韵旧弊。予谓齐微中之羁与规不当并呼,鱼模之居与沽岂可同韵,因将此二韵辨别开合刚柔,分而为四。以齐微析作机其、归微二韵,以鱼模析为沽模、居鱼二韵,汇众韵共成二十一韵,庶几用之者音韵协和,不至乖谬云耳。”

“《中原音韵》音路清晰,而《洪武正韵》音路未清。《中原音韵》‘惟鱼居与模吴,尾音各别;齐微与归回,腹音较异;余如邦、王诸字之尾腹,原无不各与本韵谐合。至《洪武正韵》虽合南音,而中间音路未清,比之周韵,尤特甚焉。’(沈宠绥《度曲须知•宗韵商疑》引)。”①俞为民:《南曲曲韵的沿革与流变》,《文史》 2001年第3期。明沈宠绥(?一1645)这样一段话提及了“鱼居与模吴,尾音各别;齐微与归回,腹音较异”,点出了“鱼居”与“模吴”、“齐微”与“归回”的相异之处。至王祚祯的《音韵清浊鉴》则“齐微”、“鱼模”二韵“辨别开合刚柔,分而为四”。沈宠绥,吴江人,是位著名的声律学家,专心致力于《弦索辨讹》与《度曲须知》二书。②前者专为弦索歌唱者,指明应用的字音和口法。书中列举数套曲子,逐字注音,以示规范。后者则将南北曲之源流、格调、字母、发音、归韵诸种方法,一一辨析其故,使度曲者有规则可循。清初学者李光地盛赞他“有功于词曲”。因其书系作者度曲实践经验之积累,故此后至今昆剧演员常用为唱曲之依据。

《清浊鉴》是对吕氏《音韵日月灯》“沈韵”的离析,将“一〇六”韵下的字在“二十一”韵内各作调整,有利于文人押韵,并且基本上保持《中原音韵》“十九”韵原貌,还特将“齐微”、“鱼模”二韵“辨别开合刚柔,分而为四”,符合曲韵创作。此外,该书“侵寻”“监咸”“廉纤”三个韵部的保留说明该书在很大程度上又脱离了实际语音状况,是其守旧之处;不过闭口韵-m的存在,③侵寻并入真文,监咸并入寒山,廉纤并入先天,这个合并,在北京音中,大概十六世纪初就已完成,可参见杨亦鸣:《李氏音鉴音系研究》,陕西:陕西人民教育出版社,1992年,第123页。可以很肯定地说就是受到了一些曲韵韵书的用韵特点,可以作为其为曲韵性质韵书的一个显著特征。

可是作为曲韵韵书,《清浊鉴》在清代戏曲界却无多少反响,从后代文献中我们看不到有关它的影子,包括从作者本人自序和他人序言中我们也察觉不到他是因戏曲而为的痕迹来,但从其用韵概况、其入叶三声及闭口韵的保持等特征来看确实又具备曲韵系韵书的特征。

(三)韵部间的互叶与合流

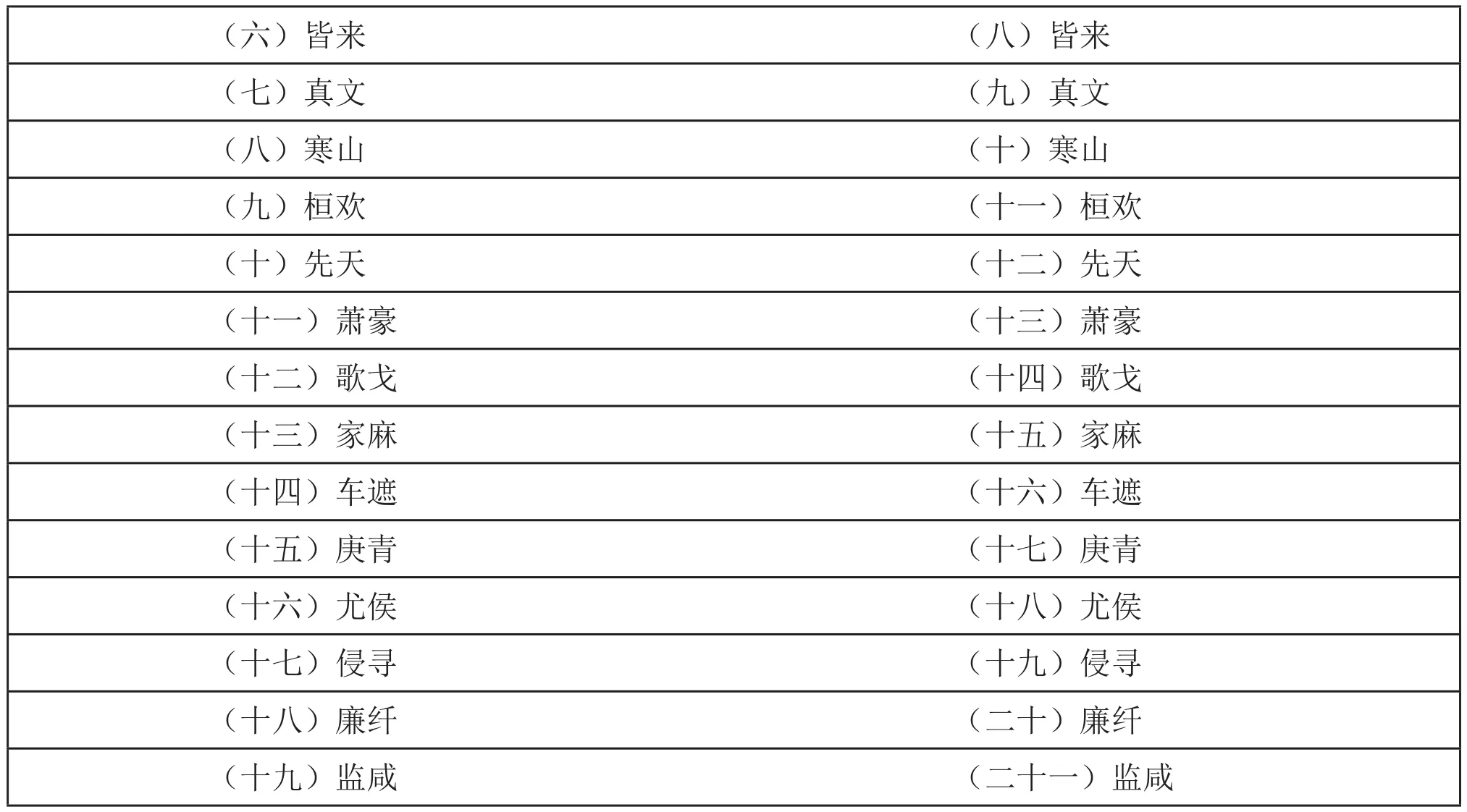

鲁国尧先生在《白朴曲韵与〈中原音韵〉》一文中就讲到了曲韵作品中多种韵的相叶现象,认为:“除桓欢与监咸二韵未见通首使用外,其余17韵并非都各自壁垒分明,若干韵之间有通叶,甚至这种合韵现象颇为突出。”“东锺与庚青的通叶最为突出……,但关汉卿、马致远也有这种现象,也许在‘中原’曲家间带有一定的普遍性吧。”①鲁国尧:《鲁国尧语言学论文集》,南京:江苏教育出版社,2003年,第463-473页。

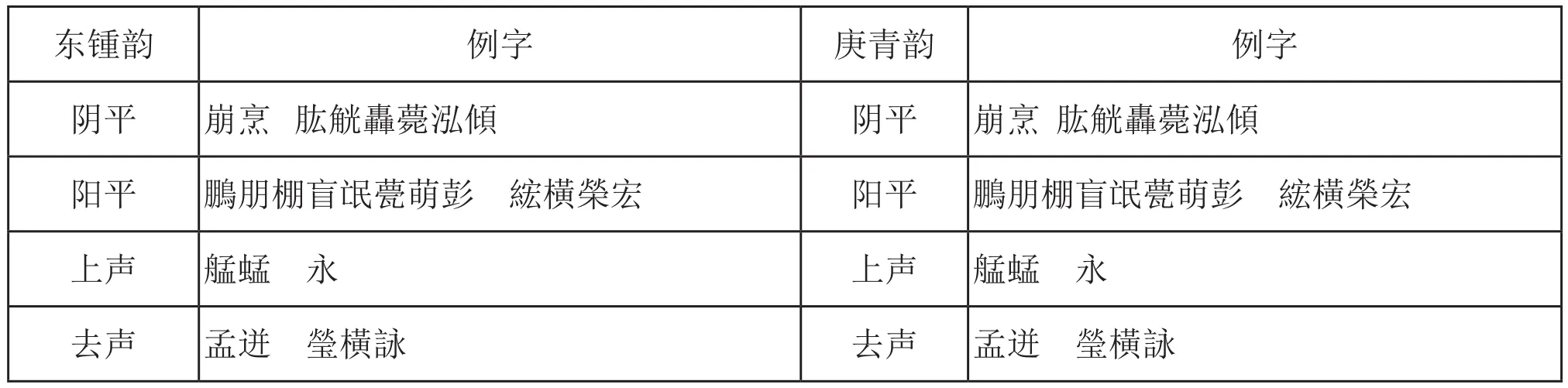

王氏在凡例中讲到;“大都南人多缺庚青,北人多缺东锺韵。予屡玩古人词调,往往见有庚青杂入真文者,或以东锺移借庚青者,三韵互相混乱,此皆土音之过耳。诚能审音合法,自无此弊。”他将东锺与庚青两韵的相混解释为“皆土音之过耳”,实在有违其做法,因为他正是力主“正音”的,他审音可算“合法”怎还有此弊呢?而且《清浊鉴》的东锺与庚青两韵合韵现象又格外普遍。他的这种混用也合于“大都南人”和“北人”的用韵事实,自然免不了相混的局面。而且,这种“附叶”是依“中原韵”附入的。

表3 “东锺”“庚青”两韵互叶情况

东锺与庚青互叶的现象在《中原音韵》韵书中可以看到,同时在同时代的元曲作品中也可以看到。

此外,因为《清浊鉴》一书成书于清康熙戏曲文化盛行之际,加之其按照《中原音韵》所编排的曲韵韵部系统,使得该书带有了极强的曲韵性色彩。据此,我们推断该书在反映尖团上应该有很明显的痕迹,从该书中存在着非常有序的尖团音对应可以征信。我们在经过对各韵部用字仔细爬梳后,发现凡是见系三四等字发生颚化变成团音的,均能够在同一韵部中找到对应的来自于精组的尖音字。我们可以拿“‘京剧版’的尖团音分化表”两相对照,②http∶//baike.so.com/doc/6801590-7018447.html其尖团分化之整齐、其括字范围之精全,绝对能算作曲韵学界的重要资料。

五、与时音的协调性

除了增韵和闭口韵的保留使该书带有曲韵韵书的特点外,“入作三声”也能够作为判定该书具有曲韵性质的一个因素。前辈作词制曲,将入声字排入其它三声来用,完全是一种传统习惯的因袭,很适合宋元以来制作词曲的惯例。从此角度亦可以考察一些韵书的曲韵性质。《清浊鉴》不光有借自吕氏《同文铎》中的反切用以注音,而且在“入作三声”栏中大量使用叶声标音法,叶XX声,这一点与明代吴人王文璧《中州音韵》相仿,本文对此不再探讨。张竹梅先生(2007)认为:“大量采用‘叶音法’,正是为了解决韵书‘入派三声’与‘呼吸言语之间还有入声’的矛盾。基础方言中入声韵调的实际存在给‘入派三声’形式的反切注音带来一定的不便,而‘叶音法’虽不如反切来得具体实在,但这种反切却带有很大的随意性。‘叶X’‘叶XX声’,具有‘读如某音同’、‘读音与某音相谐’之意。采用‘叶音法’则更方便有入声的方言区的人们较为准确地把握这些入声字的舒声音读。”①张竹梅:《中州音韵研究》,北京:中华书局,2007年,第315页。

“分韵是韵书的第一要义,连分韵立部都相同的韵书,其关系之密切非比一般。”②宁忌浮:《汉语韵书史•明代卷》,上海:上海人民出版社,2009年,第401页。上述表格当中的曲韵韵书在地域上尽管有南曲、北曲之别,但在用韵上与《中原音韵》多一脉相乘。而“《中原音韵》基本上就是根据一个实际的共同口语来撰作的。它反映了有元一代中原共同语的语音系统。”③李新魁:《中原音韵音系研究》,郑州:中州书画社,1983年,第7-14页。戏曲语言比较接近人们日常交际用的生活语言。因为戏曲是唱给听众听的,演给观众看的,如果戏曲语言跟生活语言相差甚远,就使得听众和观众难以接受。④张竹梅:《〈中州音韵〉研究》(杨耐思序),北京:中华书局,2007年。戏曲为各阶层人士雅俗共赏,有广泛的社会基础。所以这些曲韵韵书在不同程度上能够反映出一些地方的语音特色。

受《中原音韵》的影响,《清浊鉴》一书在编著背景和用韵格局上不同程度地表现出了曲韵系韵书的特点。它的“简明易学”迎合了时代的“正音”需求,较为客观地再现了当时实际语音的一些特点,给我们留下了较为珍贵的北方语音学史料。只可惜,该书向来遭受非议太多,久似沙中珠砾,在音韵学史上未现其光彩。

Abstract: During the Kangxi period in the early Qing Dynasty, the development of the rhyme in the north and the south was rapid, which represented a mainstream cultural trend of society, showing a prosperous situation. This period, it existed a lot of good opera works, meanwhile produced a lot of drama research and screenwriter theory. Because the traditional works tended to speak, so in the rap entertainment, naturally also was popular with the public. To a certain extent, the author of the Qing Dynasty rhyme bookYinyunqingzhuojianof the author must be inspired by this cultural atmosphere, then in the preparation of its rhyme book framework, selected a widely knownZhongyuanyinyun中原音韵 And made some adjustments, formed the formation of twenty-one rhyme of the time pattern. Although the book was more emphasis on the pronunciation of the positive reading, but the author of the elements of the opera at the infiltration and the adoption of public speaking, no doubt maked theYinyunqingzhuojiana book with a strong rhyme and colloquial color. The book embodied the rhyme harmony, the retention of the closed rhyme and the clarity of the knot and so on. We were still of reference to the study of the local opera culture in the early Qing Dynasty.

Key words:Yinyunqingzhuojian; opera culture; rhyme value

[责任编辑 唐音]

Yinyunqingzhuojian(音韵清浊鉴)Rhyme to Talk about

SONG Feng

(School of Literature, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

H114.9

A

1672-1217(2017)04-0036-08

2017-05-03

宋峰(1980-),男,江苏丰县人,南京大学文学院博士研究生。