未完成的设计:建设中国美术文化3.0版

2017-10-10孔新苗

孔新苗

未完成的设计:建设中国美术文化3.0版

孔新苗

本文从历史的角度,试图梳理作为知识生产装置的中国美术学科、教育、语言自进入现代形态以来发生的系统结构性变化,及由此带来的知识生产装置整体功能的转化,在此基础上勾勒出当下中国美术文化建设问题整体把握的上下文逻辑。为表述明晰,文章利用目前流行的软件版本标识方式,将中国现代美术文化功能的几次更新描述成“新文化运动1.0版”“延安2.0版”“21世纪3.0版”,以简洁展现学科话语的实践景观,启示当下。

美树文化;审美无功利;艺术服务于人民;文化自信

中国现代美术文化,起步于中国社会整体走出传统文化世界,在20世纪初的提倡科学、民主的现代性追求道路上全面变革的历史语境之中。两个要素对新美术文化建设具有根本性的引导、选择、切割与牵制作用:1.社会现实;2.西方范式。贯穿20世纪“社会现实”的救亡图存、国家脱贫、国际冷战和频繁的政治运动形成的对美术文化建设的外部助力、干扰的两种作用自不待言,在学科建设的意义上,“西方范式”既是中国新美术主动适应时代需要的知识生产机制变革选择;也是新美术文化建设实践建立自身“现代”合法性的重要依据,所谓“时代的/传统的”“现实主义/形式主义”“普及/提高”“精华/糟粕”“前卫/保守”……甚至“内容/形式”“用线/用面”“书法用笔/写生造型”“写实/变形”等等,这些伴随中国美术渡过20世纪大部时段的二元对立辨析,也无不是与“西方范式”密切相关……西方范式,长期以来是中国新美术获得现代性身份自觉的“他者”。

如果我们立足今天的美术文化建设语境而反观与过去的差异,一个突出的要点是:21世纪的中国正在以自身的经济体量、全球影响、文化建设的“文化自信”姿态,而区别于以往的“反帝反封建”“打倒孔家店”“救亡图存”“国际冷战”“与世界接轨”……如此,梳理作为知识生产装置的中国美术学科、教育、语言自进入现代形态以来发生的系统结构性变化;这种新结构在与外部世界交流过程中所形成的内部不变要素与变化要素间的关系转变;进而这种要素间关系转变造成的知识生产装置整体功能的变化特点,正构成今天对当下中国美术文化建设问题整体把握的上下文逻辑。这里,借用目前流行的软件版本标识符号来描述中国现代美术文化功能的几次大的更新,以求简洁展现学科话语的实践景观,启示当下实践的问题意识。

一、新文化运动1.0版

新文化运动与其后五四运动所整体构成的以“现代性”为主题的文化革命起点,尽管伴随着反帝、反西方列强、反侵略的民族救亡与国家自强的现实任务,但无论是主张“为艺术的人生”还是践行“人生的艺术”诸派,甚至对立的文化艺术观念,都推举“审美无功利”这一来自西方的现代美育观念和艺术思想,并以此作为批判旧的礼乐传统美育、艺术思想的武器;作为树时代新风的现代美术文化的旗帜,其构成了中国新美术1.0版的“现代”属性。这在那些倾毕生之力引入西方审美文化以改变中国的王国维、蔡元培等人身上表现得十分鲜明,梁启超、鲁迅的艺术观相对现实针对性、现实功利色彩强,但在对美育的性质理解上依然是认同“审美无功利”。鲁迅在《拟播布美术意见书》中言:“顾实则美术诚谛,固在发扬真美,以娱人情,比其见利致用,乃不期之成果。沾沾于用,甚嫌执持。”[1]这也就同时构成了中国新美术1.0版在实际运用中的一个悖论现象:新美育、新美术以审美无功利来批判传统美术文化,而其知识生产的目标,却是以“经世致用之学”来改革旧文化、旧教育,所谓育“新民”以兴邦,倡科学以强国。这里,审美“无用”的价值判断愈鲜明,改造现实之“用”的用心之托愈深刻。如王国维言:“美之性质,一言以蔽之曰:可爱玩而不可利用者是已。虽物之美者,有时亦足供吾人之利用,但人之视为美时,决不计及其可利用之点。”[2]“叔本华所谓‘无欲之我’,希尔列尔(席勒)所谓‘美丽之心’者非欤?此时之境界:无希望,无恐怖,无内界之争斗,无利无害,无人无我,不随绳墨而自合于道德之法则。一人如此,则优入圣域;社会如此,则成华胥之国……庸讵知无用之用,有胜于有用之用者乎?”[3]

1.0 版的“审美无功利”美术文化建设的功能设计理念,在20世纪前半期通过组织艺术社团、开办美术展览、兴办学校艺术教育等现实实践,落实了艺术参与塑造现代社会新风、新人的使命。同时,建立在西方美术语言体系基础上的写生、写实训练方法的普及,极大改变了中国美术自身的语言传统、创作美学和审美品质,在徐悲鸿、林风眠等一代开风气之先的美术家眼中与笔下,西方美术语言对中国美术语言的改造,可谓沉疴重药。

二、延安2.0版

如果说1.0版的基本功能,在于从旧传统的基础上策动“以西改中”的美术文化变革,那么以毛泽东“延安文艺座谈会讲话”为思想原则的“延安2.0”升级版,则在于建设艺术服务人民的社会主义中国新型美术文化:如何以美术塑造国家新主人工、农、兵的形象;如何用美术来表征人民大众已然走进新社会、走进新时代的审美感觉;如何用美术形象彰显社会主义中国从此在人类世界中“站起来了”的自信。审美无功利,则在版本功能中完全剔除。

在20世纪中期的国际冷战、国际共产主义阵营分化等一系列外部环境的阻击与牵制下,2.0版在特定的历史语境中发挥了它既迅速而有效地调动了对西方范式的中国革命式改写的实践,也推动了对民族审美文化传统的“精华/糟粕”的现代性筛选,其核心动力,是在彻底否定1.0版的“审美无功利”基础上,以“中国美术服务于中国社会革命与建设现实”的鲜明功利主义任务意识,而凝聚了系统的全部能量。其社会应用效能与知识生产效果我们今天可以清晰看到:中国新美术服务于社会主义革命与建设、塑造全新时代形象的艺术实践与成就,在具有千年历史的中国美术文化中可谓开天辟地。同时,在特定的国际冷战语境下,“社会主义/资本主义”二元对立的符号生产与对抗性意义表达,以及“现实主义/形式主义”“革命主题/唯美趣味”“形象/形式”“写实/变形”“红光亮/灰调子”“人物画/山水花鸟画”等等的次二元对立,也均在这一语境中被赋予其自身往往难以承载的政治符号涵义。在美术门类与艺术语言教育上,油画、中国画的两家独大并以“写实造型”为共同语言圭臬的现象,又表征了“西方范式”对中国美术、美术教育的影响在新条件下的延续。

在20世纪80年代,2.0版的部分应用效应受到了来自变化的社会文化语境的激烈否定——反思“文革”、改革开放……美术文化领域中的这种反思的思想观念立足点,又大部是以西方现代美术文化为参照。在今天看来,“80年代美术”与其说是一个建构美术文化新范式的酝酿期,不如说是一个以纠偏2.0版部分功能为目标的、文化理念相对含糊的探索期。关键在于,其并没有提出鲜明的新美术文化建设的中国视角与实践路径。难怪,80年代新美术运动的主要理论设计者,将其性质命名为“第二次五四美术革命”。

历史,需要隔开一段时间距离之后观察才能得出因距离而凸显的整体性把握。以“艺术为人民”为设计目标的2.0版,一方面有其针对20世纪中期中国社会革命、国家建设、国际冷战现实需要的鲜明实际应用指向性特点,并且这一急就章式的系统运作,也主要针对了首先解决国内经济落后、民众整体文化教育水平低的建设需要,其具体而现实的目标任务也必然带来了被时代语境牵制的历史局限。另一方面,其源自毛泽东文艺思想的现代社会主义新文艺建设的远大愿景,也只能部分地落实为版本的设计功能,不能完整体现这一思想本身更具历史穿透力、非短暂几十年、数几十年可以展现的思想能量。概言之,一个伟大思想在历史现实中的具体生效,必然要求一个长期的、反复的历史实践探索过程,既需要物质文明、精神文化发展的外部现实环境、历史条件的支撑,更需要几代人坚持不懈的努力与创造性的实践。

这里我要特别强调的一个观点是:历史境遇、文明环境、社会体制建设等美术文化建设无法回避的具体历史条件,与思想观念、价值理想的历史深度关怀之间,既是互为依托的话语实践建构要素,也是不可混同的理想愿景与具体现实的远方与当下的张力关系存在。或者说,不能因为现实实用版本的功能、效果的历史局限,而对思想原则本身产生简单怀疑与短视的偏见。

三、21世纪3.0版

经过短短60余年时间,中国由一个贫穷落后的东亚大国,成为在当下全球没有人能忽视的举足轻重的经济、政治、文化的世界大国。伴随这一过程,中国美术文化建设经历了多舛的改革历程。所谓中国美术文化建设的3.0版,正是在走过这些兴奋、颠沛、失望、开放、迷茫、建设……在21世纪视觉文化全球风行的新语境下的再升级版本。其基本特点目前看有四:

1.3.0 版继续将“艺术为人民”的文艺思想作为功能设计的思想核心

在今天数字技术大行其道、国际交流空前广泛、文化产业强势增长的背景下,新版设计如何从中国的现代强国建设、文化传承、服务大众和国际对话等基本方面凝聚全体人民的共识、调动创新潜力,以“代表谁”“服务谁”的党性立场和社会主义核心价值观导向,通过反思20世纪几个不同时段中(“五四”“文革”“80年代”)的极端二元对立话语;再度审视中国美术的现代进程、传统文化特质、乡土人文资源;直面人民大众对物质与精神生活的更高质量、更多样化形式、载体与体验更加现代化的期望,从而在新的物质文明基础、国际国内环境中,深入地、技术地探索现代中国美术文化建设的实践之路。

2.“文化自信”是这一版本的突出品格

自信,是建立在1.0版以来应用实践中“中国实践”与“西方范式”百年对话形成的“文化自觉”积累。我认为,一国文化影响世界必须具备两个基本条件:(1)这种文化表达形式在“本土”获得成功,才具有了走向世界的潜能;(2)成为世界的,需要在世界性对话中引发“间性意义”。正如世界语一直没能成为被世界使用的语言,正是因为它没有中文、英语等语言那种“地方”的真实使用基础,想像中的“世界标准”是不存在的。而在本土成功的文化产品又不一定能走向世界,最后走向世界的一定是具有在世界范围中引发跨文化交流“间性意义”的:即跨文化对话的双方或多方,围绕一个文化产品而产生的注意、兴趣、需要、误读的发现、解读、利用关系。正如20世纪中国美术对西方美术的引进利用兴趣。“在这个意义上,一个地方的文化产品在全球范围中的传播影响力,一是取决于这个产品能给他者带来什么新的启示,或者说能让他者在其中看到自己什么样的欲望‘投影’,二是产品生产者的国族综合实力现状或国际形象,在观者眼中体现为何种文化价值与意识形态……”[4]

如果说“建设社会主义中国”是2.0版的文化主题,那么“塑造历史上最强的现代中国形象”则是3.0版的文化主题。其差异在于,2.0版面对的受众主要是国内人民大众,美术文化建设的核心是让大众通过美术形象塑造国家主人工农兵的形象,而认识新中国、理解新中国、认同新中国。3.0版,中国美术主动面对全世界的观者,用现代媒介、现代语言、现代技术、现代形象向世界解读一个拥有漫长丰富的历史文明、现代发达的科技、社会与文化的现代中国——“讲好中国故事”。

3.“中国的”+“现代的”语言建设

在美术语言、教育的现代性变革中,“学西方”构成了从1.0版到2.0版的基本特点,那么,3.0版本的“文化自信”特征就要求我们重新反思20世纪对中国美术传统、语言的批判立场与变革要点;重新体验中国传统文化美学、艺术语言、审美生活品格与今天现代人的生存境遇的精神关联;进而探索中国艺术气质如何在现代传媒中显现出现代审美魅力。或者说,当代新媒体视觉文化既为现代中国美术生成新的表达提供了新的机遇,也为中国美术教育的现代知识生产提出了全新的语言更新课题。

面对这一课题,回顾与反思过往是基础功课,近年来许多学者出于维护传统语言文化纯粹性的角度,表达了诸多对20世纪美术文化变革的批判思考。但必须看到:历史是不可逆的,也是不可假设的。今天是过去的“未来”,今天的一些东西也将成为明天的“传统”。3.0版将如何推动21世纪中国美术形成“中国的”+“现代的”语言形态建设,实现这一愿景是今天每一位美术教育家、美术创作者、美术研究者的历史机遇。

4.建构新美术文化,需要新的美术教育观念、实践范式的基础支撑

现存中国美术教育体制是在20世纪现实社会需要的语境中生成的,今天看来,它的基本范式在许多方面带有有待改革的旧色彩与痼疾,今天确实需要“超视域”地反思,“再基础”地建设探索。

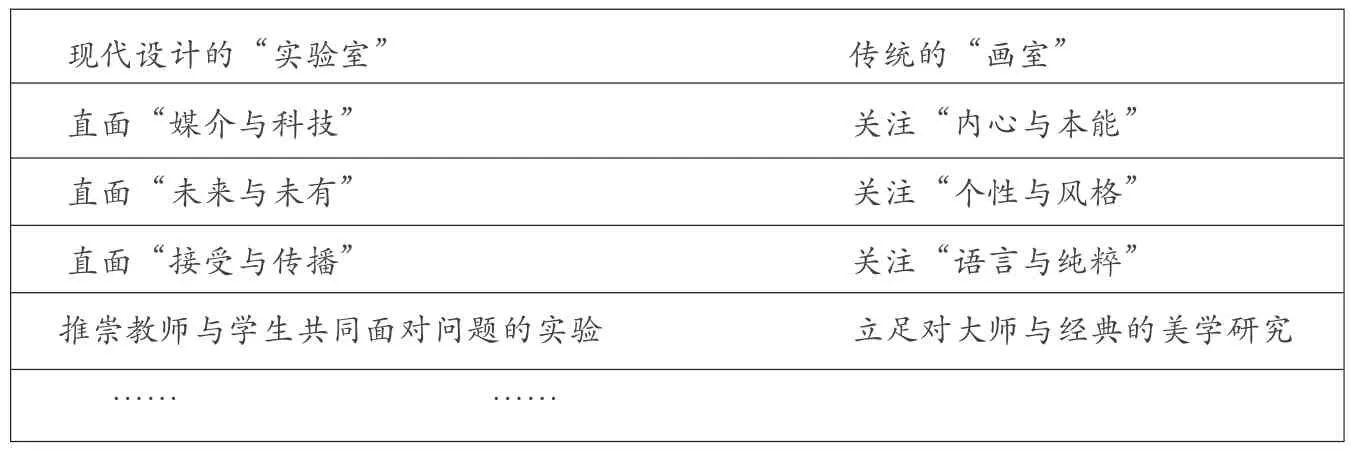

这里暂表一点以喻全局:设计教育,在目前作为整体的大美术文化中具有半壁江山的分量,这在以往是没有的现象。同时,设计思想、设计文化、设计教育与产品所喻示的生产国的国家形象、文化与生活质量,也是当代全球传播中一个最具跨文化交流效应、涉及面最广的领域,甚至在“广度”的意义上是其它文化艺术产品难以比肩的。而设计教育不同于美术教育(狭义)的一个突出点,是它将使用现代科技新成果、考量社会当下接受、研究大众传播机制作为工作的核心目标;同时又以“纯艺术”的前沿探索,作为保持设计引领社会趣味、参与“文化治理”①的灵感之源与实践动力,这两个方面的结合,导致了设计教育将“实验室”作为教育不断开拓艺术服务社会、塑造国家形象、彰显文化理念、引领现代生活的基本途径。在此,设计教育研究学者普遍看好一种由教师、学生组成的专业共同体,立足于学院内部与外部世界间密切联系的综合知识与信息的获取、消化范式,而不是局限于学院内部的自上而下、自古而今的传统知识传授范式;建立在与社会生产企业、高技术机构一起直面前沿问题的跨领域互动研究范式,而不是在学科内部的自我完善的形式、风格提炼范式……这里,尝试把“实验室”与“画室”的区别扼要列表如下:

现代设计的“实验室” 传统的“画室”直面“媒介与科技” 关注“内心与本能”直面“未来与未有” 关注“个性与风格”直面“接受与传播” 关注“语言与纯粹”推崇教师与学生共同面对问题的实验 立足对大师与经典的美学研究…… ……

在21世纪全球交流中建设中国现代美术文化的话题下,设计教育新范式带来的新启示,值得我们深入思考……

中国美术文化3.0版,一个我们还未完成其功能设计、未清晰展现其用法效应的新版……

孔新苗 山东师范大学艺术学研究所所长 教授 博士生导师

[1] 鲁迅. 拟播布美术意见书[M]//郎少君. 20世纪中国美术文选. 上海:上海书画出版社,1999:11.

[2] 王国维. 古雅之在美学上之位置[M]//干春松. 王国维学术经典集(上卷). 江西:江西人民出版社,1997:137.

[3] 王国维. 孔子之美育主义[M]//佛雏. 王国维学术文化随笔. 北京:中国青年出版社,1996:152-154.

注释:

①关于“文化治理”作为关键词在人类“现代性”问题意识中生成的历史线索与价值关怀,可参见本人《美育,现代性问题意识中的人文理想与文化治理实践》,载《艺术百家》2016年第5期。

J02

A

1009-4016(2017)03-0004-05