赵孟頫书法题材选择与归隐情结

——以《归去来兮辞》为例

2017-10-10王伊凡

王伊凡

赵孟頫书法题材选择与归隐情结

——以《归去来兮辞》为例

王伊凡

赵孟頫是书法史上罕见的全才,是各体皆善的大家。他以复兴晋法为己任,在元代书坛开辟“复古”书风,力追二王风范,为实至名归的元代书坛领袖。而他以宋宗室身份入朝为官的三十余年中,从来没有停止过对辞官回乡的渴望。从赵孟頫诗作、绘画与书法题材选择中可以看出他明显的归隐情结;因不同时期的境遇与心境的差异,归隐情结在书法作品中的表现也有所区别。本文将以其反复书写的《归去来兮辞》为例,以生平事迹为线索,结合其书法风格的几次变化,试分析书法作品的文字内容与表现形式之间的关系。

赵孟頫;归隐情结;归去来兮辞;行书风格

引言

元代是一个文化相对贫瘠的时代,在书法史上更是一个低潮期。蒙古人的统治虽然促进了民族融合,但对汉族文化的发展却有不小的阻力。整个元代书坛并没有形成一种明显与其他朝代不同的艺术风格。在汉文化被压抑的社会条件下,那些知识分子们大都忍辱负重,缺乏盛唐少年般意气风发地进行革新和创造的精神魅力。而赵孟頫的出现使得整个元代的书法不至于因为默默无为而中断,他作为元代书坛开辟“复古”书风、承袭“二王风格的先锋是当之无愧的,其行书、小楷自成一派,形成妍媚柔和、秀润有度的“松雪体”。

赵孟頫是一位非常复杂的艺术家。他有着极高的艺术天分,又以宋宗室身居元朝廷高位,最后官至一品,仕途极顺。然而我们从他的诗作里不难看出他对官场的厌倦和辞官回乡的渴望。这种仕与隐的矛盾伴随了他的一生,也造成了他艺术风格的复杂性。他身上背负了太多重担,在时代和命运的矛盾中,在现实生活无处不在的压抑下,理想破灭的惆怅、对眼前的忧虑无奈、对未来的朦胧希望统统交织在一起,这不仅是赵孟頫个人的矛盾命运,也揭示中国古代知识分子几千年来无法挣脱的残酷抉择。本文将从其书法作品题材的选择上,结合各个时期书风的变化,分析他为官三十余年从未断绝的归隐情结,以求对这位复杂的书法家达到更深入的理解。

一、赵孟頫仕途生涯中归隐情结的具体体现

赵孟頫的仕途生涯看上去极为顺利,历经出仕大都、调任济南后回乡休病,又赴任江浙儒学提举,到最后位极人臣,荣际五朝,名满四海。看似深得历任帝王宠信,实际上围绕他的非议和猜忌从未停止。赵孟頫后来所任官职虽高,却不涉及政要,多为文官闲职,可以看作是元朝皇帝用以缓和民族矛盾、安抚汉族儒士所树立的典型。为官三十余年来,赵孟頫写下了不少表露归隐情结的诗作,从他与友人的书信往来中也可窥得一二。

结合史书记载和赵孟頫年表,整理他于不同时期写下的归隐主题诗作,以期对他的心态变化有一个大概的了解,从而能够更准确地把握他不同时期的书写动机,比较其中异同。

1.赵孟頫表达归隐渴望的诗作

至元二十四年(1287年)第一次入朝,赵孟頫是有意为朝庭出一己之力的,不仅为世祖起草诏书,与朝臣议钞法之事,更参与铲除丞相桑哥,展现了突出的政治才能和胆识,因此深得元世祖信任,“每见,公语必从容久之,或至夜分乃罢。上谓公聪明绝人,刚正有守,敢为直言,数有意大用”①,但赵孟頫深知自己的身份,如果太过张扬高调、升官过快,很可能会成为朝野权利斗争的牺牲品。所以他处世谨慎,行事尤其注意分寸,“自惟若进处要地,必为人所忌,故辄逊辞”[1],很少入宫,一直力求离开大都去别处任职。此时的心态在其诗作《次韵叶公右丞纪梦》[2](1288年)中有所表露:“倦游客子何时去?屡欲言归天未许”说的是身负圣恩,欲归不得的无奈;“岂知佐理竟有才,勉强尽瘁终无补”表达的是有心辅佐却深知徒劳的痛苦心情。

1292年,赵孟頫力请外补,辞辅相之职,得以离开大都调任济南。五年大都的生活,初有经世之心,在政绩上也有所成就,随着擢升与荣宠的伴随,朝中对他的排挤和非议也逐渐增多。赵孟頫此时的心态是复杂的,包含着对官场尔虞我诈的厌倦,又有理想幻灭的无奈,更多的是对故乡家人的思念。6月,赵孟頫第一次暂时回乡,这种心态在《至元壬辰由集贤出知济南暂还吴兴赋诗书怀》[3]一诗中非常明显:

五年京国误蒙恩,乍到江南似梦魂。云影移时半山黑,水痕新涨一溪浑。宦途久有曼容志,婚娶终寻尚子言。正为疏慵无补报,非干高尚慕丘园。

多病相如已倦游,思归张翰况逢秋。鲈鱼莼菜俱无恙,鸿雁稻粱非所求。空有丹心依魏阙,又携十口过齐州。闲身却羡沙头鹭,飞去飞来百自由。

同年11月,赵孟頫以“朝列大夫、同知济南路总管府事”出守济南。虽远离大都政治纷争,身心能够得到些许放松,但处理繁缛公文的生活还是没有实质的改变,和在朝一样,还是受到地方蒙古官员的排挤,这使得他对官场生活更为厌倦,这时退隐思想开始占主导地位。《初到济南》[3]一诗明显可以看出,其归隐之心日益坚定:

自笑平生少宦情,龙钟四十二专城。青山历历空怀古,流水泠泠尽著名。官府簿书何日了?田园归计有时成。道逢黄发惊相同,只恐斯人是伏生。

元贞元年(1295年)成宗即位,赵孟頫应诏从济南任上返京修《世祖实录》,不久于秋天以病返乡。自从1286年奉召出仕,十年间他第一次回到吴兴久居,终于能够休憩,欣喜之情溢于言表,并作《次韵周公瑾见赠》[2]予友人周密,其中诗句“池鱼思故渊,槛兽念旧薮”,毫不掩饰对家乡的思念和回到家乡的愉悦,而“十年从世故,尘土满衣袖”是对自己十年官宦生涯无奈的回顾,“平生知我者,颇亦似公否”,这十年的煎熬和矛盾,惟有知己能够体会。

以上部分以时间为顺序,对赵孟頫诗作中流露出较为明显的归隐情结的作品进行了简略的整理。从中不难看出,赵孟頫初次出仕的十年间也是他表达此情结最为密集的时期。

2.赵孟頫与陶渊明《归去来兮辞》

值得注意的是,赵孟頫表达隐逸之意的诗作中,提到最多的是陶渊明。这位东晋著名隐士不为五斗米折腰,在41岁时辞官回乡,并作《归去来兮辞》。因赵孟頫

注释:

本文涉及赵孟頫《松雪斋集》中诗作、题跋,都引自任道斌点校《赵孟頫文集》,上海书画出版社。《松雪斋集》由他本人于1298年辑成,友人戴表元作序,诗作大多集中在他第一次出仕的十年。在此举其中较为有代表性的几篇为例。如《题归去来图》[4]:

生世各有时,出处非偶然。渊明赋《归来》,佳处未易言。后人多慕之,效颦惑蚩妍。终然不能去,俯仰尘埃间。斯人真有道,名与日月悬。青松卓然操,黄华霜中鲜。弃官亦易耳,忍穷北窗眠。抚卷三叹息,世久无此贤!

可见赵孟頫对陶渊明人格的景仰和对自己深陷官场空有退隐之心却无法实现愿望的无奈,更有“千年只有陶彭泽,解印归来更不疑”[5]的感慨,陶渊明解印归来,赵孟頫却“误落尘网中”,想归隐而不得。正是因为处境的相似、心境的相通,他才对陶渊明的作品尤为中意。或许,在书写陶诗、画陶渊明像时,他才能够得到片刻的慰藉吧?所以我们可以肯定的是,赵孟頫多次书写《归去来兮辞》并非偶然。

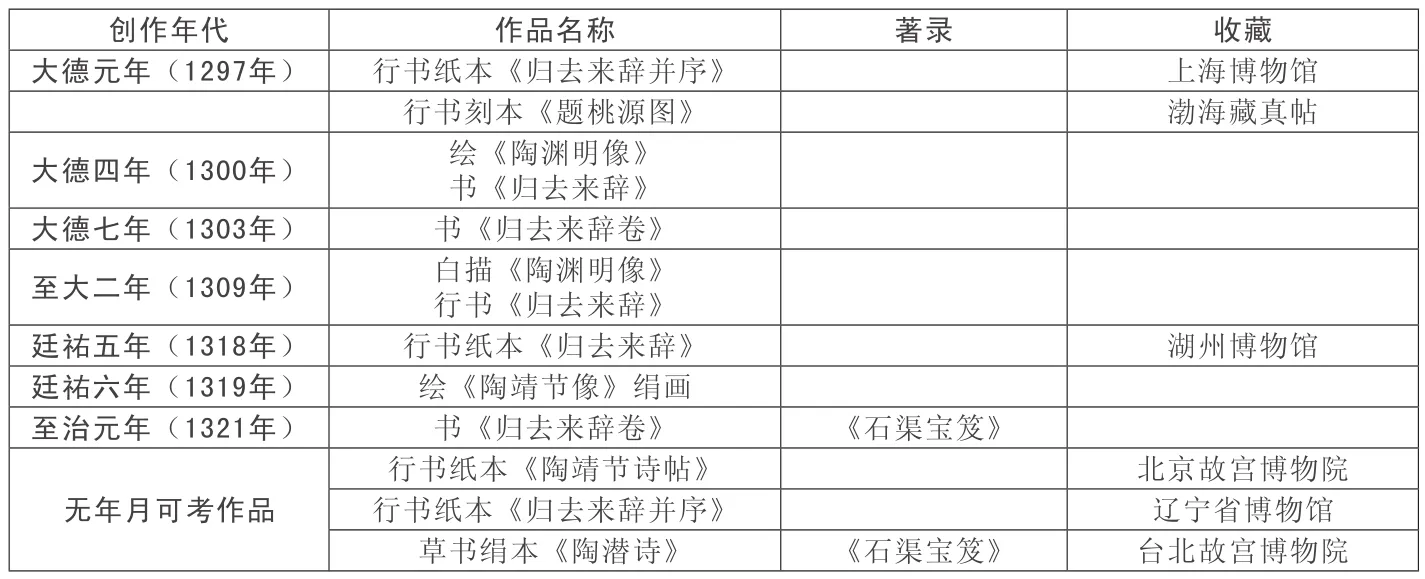

表1 赵孟頫以陶渊明为题材的书画作品

据朱家溍《历代著录法书目》,赵孟頫书陶作品有37种,其中《归去来兮辞》18种。[6]而从黄惇编《赵孟頫年表》、任道斌编《赵孟頫系年》和现存真迹整理来看,朱家溍所编赵孟頫历代书陶作品可能有重复之处。由表可见,有明确创作年代的赵孟頫书《归去来兮辞》共有六本,存世真迹共有三件。其一藏于上海博物馆,落有年款大德元年;其二藏于辽宁省博物馆,未署书写年代,从风格来看,应晚于上海博物馆藏本;其三藏于浙江湖州博物馆,写于廷祐五年。本文将以这三幅《归去来兮辞》真迹为主要分析对象,结合赵孟頫书写这三本时不同的生活环境与心境变化,联系同时段的书法作品进行分析,不仅能够从中窥探出“赵体”逐步形成以至炉火纯青的过程,更能对这位艺术家的心路历程和思想轨迹有更深入的了解。

二、 赵孟頫书《归去来兮辞》真迹与各时期的行书风格

赵孟頫各体之中,成就最大的被公认为行草,对后世的影响也以行草为最深。他的行草“直入山阴之室”[10],于智永、褚遂良、宋高宗而一脉相承,“笔法蕴藉沉稳,结字平正而秀丽”[10],颇具东晋风流倜傥之气。赵孟頫行草博采众家之长,最后熔于一炉形成具个人特色的“赵体”,是一个十分漫长的过程,其整体风格也与当时师法对象、所临碑帖有关,故而有所变化。

宋濂跋赵孟頫书《浮山远公传》时说:“赵魏公之书凡三遍,初临思陵、中学钟繇及羲、献,晚乃学李北海。”清代吴荣光在《辛丑销夏记》中提出:“松雪之书风三变,元贞以前,犹未脱宋高宗窠臼。大德间,专师《定武禊帖》。廷祐以后,变而入李北海、柳诚悬之法。”[8]以上为流传较广的赵孟頫书风的三段论,大体上对风格变化的分期是一致的。现代研究赵孟頫书法风格变化的专著也认为其“初从赵构、智永,再入‘二王’,中年以后深入李邕之法”[7],且三个阶段是互相渗透的。本章以三幅《归去来兮辞》为例,结合赵孟頫在不同时期的书风特点进行风格分析,在分析中对赵孟頫在各个时期不同处境与心态稍作比较。

1.由诸家皆取转向专师二王的过渡时期

王连起在《赵孟頫书法艺术简论》[9]中谈到赵孟頫的书风继承时,认为他“四十五岁前的作品,最能流露他的学书师承”。他40岁以前的作品可清晰发现钟繇、智永、褚遂良的影响,结体方阔,用笔古拙,较为肥厚圆劲,如此特征与其早年数百次临智永《千字文》有关,如写于至元二十二年(1286年)的《草书千字文》(现藏上海博物馆),用笔精致遒劲。赵孟頫元贞元年自题其书千字文说,“仆廿年来写千文以百数”;至于早年学钟,在《禊帖源流》的自跋中他说:“余往时作小楷,规模钟元常、萧子云。”而随着时间推移,钟法很快被“二王”法代替,智永对他的影响在很长时间里还时时显现。赵孟頫于至元二十二年购得《淳化阁帖》祖本,这是一个关键的年份,从出仕大都开始,赵孟頫得以看到更多真迹拓本,审美趣味发生了细微转变,开始专心师法“二王”,这个过程贯穿了他从出仕到回乡休病的十年。

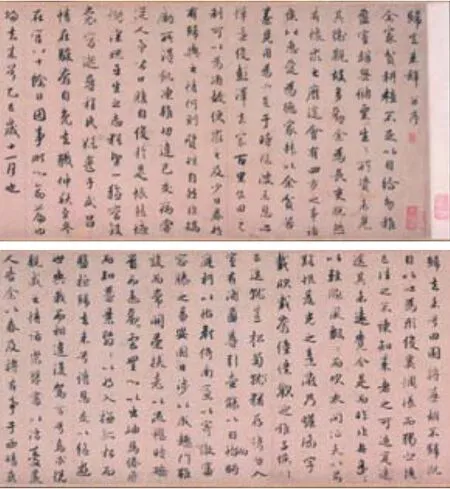

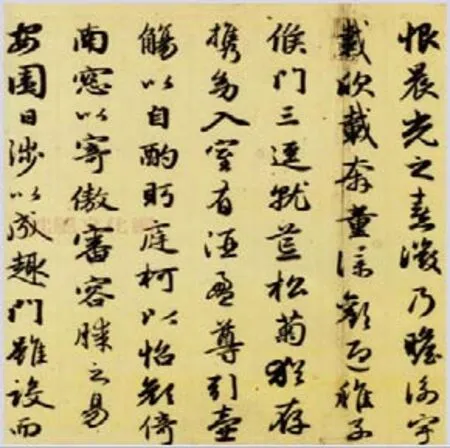

上海博物馆藏的大德元年(1297年)《归去来辞并序》(图1),此卷纵25.9厘米,横139.4厘米,是送给江浙检校张谦的,署名孟俯,钤“赵氏子昂”。文后题跋较为引人注目的是启功于1954年书:“松雪中年字多寓方于圆,仪态洒然,奇处尤在锋芒转折,无毫发渗漏;于安详整饬中见运斤成风之妙,非有笔冢墨池之勤而复精神饱满用志不分者不能到也。”这也是从年谱、著录中所发现的赵孟頫第一次书写《归去来兮辞》。

纵观全文,运笔圆转温润,牵丝、转折自然流畅,骨肉匀亭,轻灵婉转,提按轻重得宜,牵连粗细分明,可以看出其面貌在向主宗二王转变。经过数十年潜心学习二王,赵孟頫已积攒了深厚的功力,虽然较王羲之那份灵动气韵还差些许,但整体气质已十分接近。

此本的结体较为圆厚,可以看出书写时用笔略重,笔端仍可窥出几分智永笔法的肥厚圆劲,尤其是开篇并序部分(前十六行)较为收敛,每个字都收得严谨精细,颇有法度,字与字之间的间隔也控制得十分严格妥帖。而两字之间相连未断一笔写成的在全篇只有一处,即“世与我而相违”句中的“而”与“违”二字。除去当时他个人书法风格使然,我们是不是可以大胆推测,此卷的运笔、结字及章法特征与他当时的生活环境和心境有关?

此时赵孟頫44岁,刚刚回到故乡,没了官场上的繁文缛节,不再疲于应付他人的非议和排挤,身处熟悉的文化圈内,身边都是志同道合的朋友,他们常常书画往来,共同鉴赏名帖字画,吟诗作赋,这样的日子是十年来不曾有过的。据记载,赵孟頫病休江南这三年间,经常参与文人雅集与书画题跋的鉴定,同时自己得闲作画赋诗较之前更为频繁。据单国强《赵孟頫信札纪年初编》[10],赵孟頫返乡休病三年间信札就有18札,分别藏于台北“故宫博物院”《赵孟頫七札册》和上海博物馆《赵孟頫十札册》,其中多为其与友人日常书信,除问候、拜谒、叙情之外,也互赠诗文书画,以艺文交友。

图1 上海博物馆藏1297年版《归去来辞并序》(组图)

图2 日本东京国立博物馆藏1310年《兰亭十三跋》残本

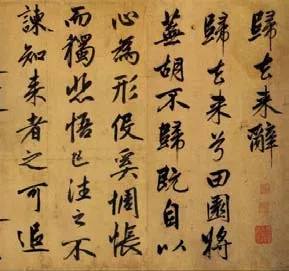

图3 辽宁省博物馆藏 《归去来辞并序》

他终于能够回到自己的书斋中,“以火炙研”来写这篇钟爱的《归去来兮辞》,可以说是如释重负,此般心境在他的笔下体现得非常清晰。但是,赵孟頫与当时写下《归去来兮辞》的陶渊明的处境有着本质的区别:陶渊明多次辞官又出仕,而在41岁这年辞去彭泽县令一职后写下此文,彻底归隐田园不再出仕;而赵孟頫这次返乡病休,他自己再清楚不过这只是暂时的休憩而已,以他的身份和名望,皇帝不可能任其就这样辞官不归,彻底的归隐只不过是个幻想罢了。

赵孟頫是做不到如陶渊明那般决然超脱的,他身上肩负着传统士大夫继承汉文化的历史责任。科举已被废除,儒士地位低下,要如何努力才能保证千年古法不至于在今朝断裂?个人的痛苦和矛盾是确实存在的,但他不能就此避世不出。入朝大都的五年,外补到济南的四年,赵孟頫都是在仕与隐的矛盾中煎熬着的。而此时回乡病休给了他难得的机会,他获得了久违的宁静,正是在这样的心态下,赵孟頫第一次执笔书《归去来兮辞》,不仅仅是他的行书风格由智永逐渐转入二王的最后过渡阶段中最为成熟的作品,更是他十年官宦生涯告一段落得以短暂安宁的时刻里,自己对出仕起对归隐的渴望、明知不可得却又无法停止向往的心境的总结。“世与我而相违,复驾言兮焉求?”可以说是大德元年本全篇写得最为风姿潇洒的两句,相较开篇并序时较为沉着端丽、力度偏大,正文前半部分虽温润流畅、不见锋芒,给人犹为舒心愉悦的视觉感受,但字字都沉在地上,稳重规范,少了些行云流水之韵。

2.个人风格的完全成熟期

至大三年(1310年)九月,赵孟頫在离湖州北上大都的途中获独孤长老赠予的《定武兰亭》,沿途他不仅潜心读帖、临摹,更留下了著名的十三跋(图2),其中有他对此本的个人见解,更融合了他师法右军多年的心得,实为珍品。在第五跋中他写道:“昔人得古刻数行,专心而学之,便可明世,况《兰亭》是右军得意书,学之不已,何患不过人耶!”;第七跋云:“右军字势,古法一变,其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法。齐、粱间人,结字非不古,而乏俊气,此又存乎其人,然古法终不可失也。”[11]218

赵孟頫对王羲之的崇拜是深入肺腑的,从他自己的论述与题跋二王原帖即可看出。他认为王羲之“总百家之功,极众体之妙,传子献之,超轶特甚”[11]191,赏王羲之真迹时他惊叹“世间神物,岂默有靳惜者,不欲使滥传耶?”[11]217。后人对赵孟頫力追二王所取得成就的评价不在少数,如黄溍所云:“今人临二王书,不过随人作计,如卖花担上看桃李耳。若赵公乃枝头叶底亲见其活精神者,此未易俗子道也。”[12]朱和羹在《临池心解》中说:“子昂得《黄庭》《乐毅》法居多。邢子愿谓右军以后惟赵吴兴得正衣钵,唐、宋人皆不及也。”

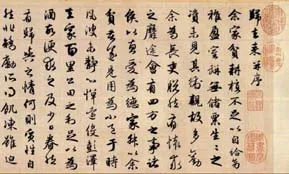

辽宁省博物馆藏无年款本《归去来辞并序》(图3),纵24厘米,横146.2厘米,署名子昂,钤“赵氏子昂”印。如果说大德元年本代表的是赵孟頫行书风格走向成熟的过渡期,那么将此本作为其潜心二王风格数十年以至炉火纯青的例子不为过,我们可以初步推测此本可能为赵孟頫50岁之后、60岁以前的作品,即约书于大德七年(1303年)至皇庆二年(1313年)间。之所以这样推测,依据有二:

其一,从当时赵孟頫行书风格的变化来看。本文开篇提到赵孟頫一生书风“三变”的总结已为前人公认,其中“廷祐以后变而入李北海”可知,1314年为关键转折时期,他60岁之后“人书俱老”,这时的字“笔力深沉扎实,笔势雄健放纵,显得苍劲老到,但即使是雄放为主,其姿致洒脱依然”[13],明显是将二王的俊秀风姿与李邕遒劲锋利的书体中和而自成一派。再观此本《归去来辞并序》,可以看出其与大德元年本风格明显不同:结字不再显圆而是较为颀长,起笔不再温润持重而大都露锋、一拓直下;全篇行、草夹杂,节奏多变,章法更为生动;两字之间牵丝相连更多,全卷共有14处,全篇连贯性更强;前期智永风格特有的肥厚圆劲、捺笔较重的特征已被看似姿媚实则风姿挺拔、灵动秀逸而字不露骨的二王风范所代替。整体的气质韵味还称不上是“雄健放纵”、“苍劲老到”的,明显处于师法二王最为深刻入骨、浑然天成的成熟期,并未见李邕书风。所以可以将此本《归去来辞并序》书写时间推至廷祐以前,即最晚不会超过1314年。同时,联系同一时期的行书《玄都坛歌》(图4)(1306年,现藏北京故宫博物院)与《兰亭十三跋》(1310年,现藏日本东京国立博物馆)来进行分析比对,发现《玄都坛歌》通篇浑然一体,行草间杂,任意挥洒的潇洒气度与此本《归去来辞并序》(图5)如出一辙:章法是同样的疏密有致、别有韵律,结字是同样的遒劲却不乏飘逸、姿媚又不失风骨。试问,若不是处于同一稳定风格期,两篇行书卷怎会有如此相似的气韵?

其二,从赵孟頫任职状况与心境来看。病休三年结束后,赵孟頫于大德三年(1299年)出任江浙儒学提举直到至大二年(1309年)。儒学提举一职算是文化官员,既可远离大都复杂纷争,又能在江南潜心研究书画。或许是因为这一职务使他处于政治的边缘,曾经的政治观念进一步淡泊,或许是因为他有了更多的时间进行艺术创作、结交文人雅士,心灵得以在书画碑帖中得到慰藉,赵孟頫此时的心态相比第一次出仕大都、外补济南时的痛苦与矛盾,似乎平和了许多。这十年,他的书法可以说达到了完全成熟的境地。看似仕途平稳且无性命之忧,又不用再参与朝政,赵孟頫的归隐情结又一次显露,与十年前谨小慎微备受煎熬的大都生活不同的是,此时他可以相对“自由”地抒发归隐的渴望,这一时期作品中陶渊明的题材明显增多起来。其好友戴表元赠《紫芝亭记》中有精准的概括:“是当其方隐而不据于出也,迹未尝不似商山翁,既出而难于隐也。”仕与隐的矛盾仍在,虽然不再像十年前那样尖锐且让赵孟頫备受煎熬,眼前“虽仕犹隐”的文官生活让他归隐的幻想成为现实的可能增强了。同时,随着赵孟頫在江南文化圈的地位逐渐稳固,声望越来越大,许多慕名而来的人拜在其门下学艺或求诗画字帖,文人间的应酬往来也日益增多,毕竟已是五十多岁的老人,他有些力不从心了,此时赵孟頫最渴望的是安宁地度过晚年。所以,在这样的心境下,他再一次书写了《归去来兮辞》,没有友人求书,没有应酬要求,赵孟頫用炉火纯青的笔法,自在挥洒、一气呵成,相比大概十年前的婉约收敛,下笔力道更为纯熟,明显可以看出由往下按笔、落笔较重转为向上提笔,所以字的体态变化十分明显,更为挺拔洒脱、气度非凡。可以说,此时的赵孟頫已经深得王羲之书风的精髓,富有风流韵致与潇洒风度,筋骨深藏其间。书写此本时,赵孟頫正值壮年,其行书风格尚在向成熟过渡阶段,那么此本作为完全成熟时期的赵体行书代表作,是当之无愧的。

以上仅是笔者对辽宁省博物馆藏本《归去来辞并序》年份的推测,分别从行书风格与个人境遇两方面进行分析,结合其他作品进行横向比对,由于条件和材料的不足,个人知识有限,难免会有疏漏和不妥之处。但在探索、论证这一问题的过程中,对赵孟頫书风“三变”有了更深刻的理解把握,也不失为一种收获。

3.人书俱老再创高峰的晚年时期

图4 北京故宫博物院藏 1306年《玄都坛歌》

图5 辽宁省博物馆藏《归去来辞并序》

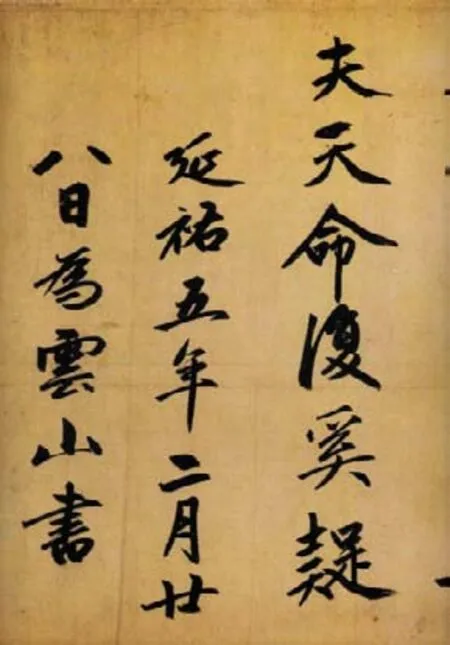

廷祐五年(1318年),赵孟頫65岁,已在两年前被仁宗升为翰林学士承旨、荣禄大夫,知制诰兼修国史,用一品例,推恩三代。从赵孟頫以四品官职离开杭州,八年内提升到从一品,在元代历史上尤为罕见,结合他宋朝宗室的身份,他此时更为显眼。赵孟頫虽官居一品,但仍须经常奉敕撰写大量的制、表、经卷、墓志、碑文、颂词等,还要忙于日常书画应酬,几无闲暇。写于廷祐三年(1316年)的《自警》[4]可以说是他当时心境的表露:

齿豁童头六十三,一生事事总堪惭。唯余笔砚情犹在,留与人间作笑谈。

图6 北京故宫博物院藏 1316年《酒德颂》

图7 湖州博物馆藏1318年《归去来辞》一

图8 湖州博物馆藏1318年《归去来辞》二

虽然年过六十,身体状况已不如前,但赵孟頫对书法的探索却没有停滞。不仅将已达到炉火纯青境界的行书向挺拔刚健的方向转变,尤其在挺拔中仍见婀娜风姿,真可以说是将各家之长熔于一炉,将个人风格提高到了新的高度。这个阶段留下许多传世佳作,如廷祐三年(1316年)行书《酒德颂》(图6),笔画肥不露骨,瘦不露筋,如包世臣所评“来去出入皆有曲折停蓄”,更被公认为赵孟頫学《兰亭》帖的范例;还有廷祐六年(1319年)行书《与山巨源绝交书》,前半部分是行楷,苍劲奔放,写到后半部分行、草间杂,在变化多端中仍可见极强的韵律感,且与平常书风很不相同,与文章尖锐深刻的激愤文气相符合,颇为迅疾。

湖州博物馆藏行书《归去来辞》(图7),纵48厘米,横455厘米,全长928厘米。款署“廷祐五年二月廿八日为云山书,子昂”,钤方印“赵氏子昂”。此本为难得的大字行书,风格与前两本完全不同。秦文锦1921年跋中提到:“考前人著录,文敏书此辞不止一卷,惟寸字居多,若此字大二寸许,纸高二尺余之巨卷,则从未言及。……因首三行之补笔略异也,漫缀数言以告阅者。”可知前三行为后人补录,观之确实与原作相隔甚远,只学其形而略显奇崛尖刻。此本为其书法作品中罕见的大字行书本,从中可以明显看到李邕写碑的笔意,更为雄放苍劲、古朴庄严,行笔力求迟涩,显得苍率瘦硬。王连起先生认为此卷“字大如掌心,笔力沉雄纵放,极有气势”[13],可称得上是赵孟頫晚年风格的代表。

此时赵孟頫的工作主要是奉命撰文书碑,在书碑期间,他创造性地将李邕、柳公权楷法融入自己的书风中,于晚年进行了新的尝试和突破。以楷书碑体入行书笔力,小字展大,竭力开张舒展,增强单字的气势,却导致整体气韵有所缺失,尤其是与辽宁省博物馆藏本相比,那种通篇流淌着的灵逸洒脱、飘飘然如行云流水又不失整饬和谐的韵律已很难寻觅,不仅因为书法风格的变化,还应该考虑到的是,赵孟頫此时再次提笔书写《归去来兮辞》时的心情与数十年前相比已有很大的不同了。

为官近30年来,赵孟頫回乡归隐以书画自娱了此一生的愿望从未消失过,只是在不同的时期对他有着不同的意义。此时他已是65岁的老人,年迈体弱,虽有高官厚禄、帝王宠爱在身,又已成为元代书坛的领军人物,在书画界首屈一指的地位已毋庸置疑,不仅实现了年轻学书时的夙愿,“若令子弟辈,自小便习二王楷法”,更打开了元代书坛学纯正魏晋古风的崭新局面,影响了整整一代书法家,使得他的书学主张得以传承延续。心愿已了,曾经困扰他几十年的荣辱得失与自责愧疚终于可以得到宽慰,此时可以说别无所求,只盼回乡安度晚年。

赵孟頫在这样的心态下书写的廷祐五年本《归去来辞》(图8),笔力稳健沉着,虽少了几分风流蕴藉的右军神采,但多了果断沉稳。字形体态较刚劲偏直,锋芒已不再蕴藏于婉转之间,而是肆意露出不再有所收敛,所谓人书俱老,就是如此。曾经神采飞扬风度潇洒,曾经寓情于笔端却只露八分,曾经力求俊秀温雅的平和之境,而这此本所展露出的,是沧桑岁月的积淀,是自知生命即将走到尽头愈发豁达的态度,用这首辞结尾二句“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”来概括最合适不过。

三、赵孟頫书法题材对《归去来兮辞》的偏爱

为什么书法家会一而再、再而三地选择一篇文章来书写?“这都是由于所书文学作品的文意、文风和书法家的情性、书风有着某种异质同构之处”[14],正因为如此,书法家在选择题材进行书法创作时会不自觉地流露出个人的审美倾向与偏好。而《归去来兮辞》不论是从文意上,还是它背后的陶渊明这一高度理想化的隐士形象上,都与赵孟頫为官三十余年不同阶段渴望归隐的情结颇为契合,那么他选择重复书写这一题材,不仅仅是友人求书或书画往来之作,更是他审美情趣的具体体现与人生理想的一种表达方式。

这里我们同时可以将书法作品的文本内容与书法创作之间的联系进行一点思考。曾有作者以赵孟頫多次书写《洛神赋》为例,因《洛神赋》文风姿媚清丽,与赵书气质尤为相似;而本篇论文着重分析的是,在特定心态与情境作用下,书法家往往会选择特定的题材来表达自己的某种情结,同时在书写过程中,细微的差别会在表现形式上有所显现。

文学作品的内容与行文气脉对书法创作的影响是不可忽略的。尤其在行书、草书的书写过程中,执笔者的“行气”尤为重要,文气的辅助作用对书法作品的章法、整体气韵的影响是不可忽略的。《归去来兮辞》全文灵动飘逸,其整体的气韵无疑与赵孟頫书风相得益彰。同时,文学作品的文意可以启发、孕育书法创作的情感,还有可能生成书与文的“应感”现象。

“应感”之说源于陆机《文赋》:“若夫应感之会,通塞之纪,来不可遏,去不可止。藏若景灭,行犹响起。方天机之骏利,夫何纷而不理……乃其六情底滞,志往神留,兀若枯木,豁若涸流。”虽然陆机提出这一概念时,更多地将它运用到文学创作领域,但文学艺术是相通的,“应感”论在之后也被运用到书法创作当中来:书写者对内容的文意达到“应感”之境,那么书写起来便不可遏止,不仅仅在书法创作的过程中有酣畅淋漓之感,执笔者的心灵也会获得舒展和愉悦。

主张书法作品内容与文本内容相一致的理论可见与唐代张怀瓘的《文字论》:“字之与书,理亦归一,因文为用,相须而成。”这已经将书文合一的观点表述得非常明确了。孙过庭《书谱》中也谈到了书法家创作不同内容作品时所表现出来的细微差别,以王羲之为例,“王羲之写《乐毅》则情多怫郁;书《画赞》则意涉瑰奇;《黄庭经》则怡怿虚无;《太史箴》又纵横争折;暨乎《兰亭》兴集,思逸神超”。创作时,文字内容影响思想感情,影响点画结体的表现,最后影响作品的整体风格面貌,这是一种自然而然的连锁反应。本文将赵孟頫书于不同时期的三幅《归去来辞》真迹进行纵向比较的目的也正在于此,不同时期的遭遇与心境,以及当时对文学作品内容的理解都是在不断变化的,也正因为如此,三幅《归去来辞》才显现出不同的艺术风貌和独特气质。

四、结语

赵孟頫以师法晋唐为旗帜托古改制,扭转元初书坛颓势,在他的努力下,古法得以延续和发扬,汉族文化不至于因蒙古族入主中原而导致断裂。他以过人天资和超出常人的勤奋,潜心学书刻苦临摹,杂糅诸家之长,以中和态度取法古人而又不拘泥于古法形式,创造出自己姿媚遒劲、藏锋不露的风格。他学了一辈子的王羲之,其中交织了他对魏晋风度的向往,这种向往不仅体现在王羲之飘逸灵动的笔法上,也在陶渊明笔下归隐田园的简单生活中。赵孟頫特殊的身份注定让自己陷入仕与隐的矛盾,其中的痛苦与纠结只能在寄情于书画时才能够得到片刻的慰藉。

赵孟頫对陶渊明《归去来兮辞》的钟爱,不仅因为陶渊明这一理想化的隐士形象在汉族儒士心中的地位已延续了数百年,他代表的是一种略有极端不够现实的幻想生活,因为完完全全潇洒避世是不可能做到的,在赵孟頫这里,他入朝为官的三十多年,自知无法像陶渊明一般隐居田园,仍在心中存有对理想生活的歆羡和渴望;更重要的原因是,《归去来兮辞》所抒发的情感正是他心中所想却又无法肆意表达的,所以只有在一次次反复的书写中,将胸中郁结尽数倾吐。无论是初次回乡病休时,纵使欣喜也清楚那只转瞬即逝的休憩;还是远离朝廷于江南潜心书画时,能够获得暂时的轻松同时更加看淡政治纷争;还是年逾花甲自知年老就能还乡,静静等待命运降临的淡然,都书于纸上,与《归去来兮辞》一同流传千古。

王伊凡 清华大学美术艺术史论系艺术学理论硕士研究生

[1] 杨载. 大元故翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史赵公行状].

[2] 赵孟頫. 松雪斋集(卷31)[M]. 杭州:西泠印社,2010.

[3] 赵孟頫. 松雪斋集(卷4)[M]. 杭州:西泠印社,2010.

[4] 赵孟頫. 松雪斋集(卷5)[M]. 杭州:西泠印社,2010.

[5] 赵孟頫. 松雪斋集(卷2)[M]. 杭州:西泠印社,2010.

[6] 李剑锋. 陶渊明与中国书法[J]. 中国文学研究,2014,(01).

[7] 黄惇. 从杭州到大都——赵孟頫书法评传[M]. 上海:上海书画出版社,2003:72.

[8] 真田但马,宇野雪村. 中国书法史[M]. 北京:人民美术出版社,1998:72.

[9] 王连起. 谈赵孟頫与〈酒德颂〉[J]. 紫禁城,2007,(04).

[10] 单国强. 赵孟頫信札系年初编[J]. 故宫博物院院刊,1995,(02).

[11] 任道斌,校. 赵孟頫文集[M]. 上海:上海书画出版社,2010:218. 191. 217.

[12] 黄溍. 跋赵公临右军书 金华先生文集[M]. 卷22.

[13] 王连起. 赵孟頫及其书法艺术简论[J]. 故宫博物院院刊,1994,(02).

[14] 金学智. 论书法与文学的亲缘美学关系[J]. 艺术百家,1993,(02).

[15] 胡经之,李健. 应感论[J]. 南京师范大学文学院院报,2006.

[16] 陈高华. 赵孟頫的仕途生涯:赵孟頫研究论文集[G]. 上海:上海书画社, 1995.

[17] 钟家鼎. 赵孟頫仕元问题研究[J]. 贵州文史丛刊,2002,(03).

[18] 解小青. 以“古”为新 力矫时弊——赵孟頫的书学观及其书法艺术探析[J].中国书法,2003,(04).

[19] 黄惇. 赵孟頫书法研究二题[J]. 书法研究,2005,(05).

[20] 王宁. 赵孟頫与元四家——兼论陶渊明对赵孟頫的影响[J]. 文艺评论,2013,(05).

[21] 陶然. 论〈松雪斋文集〉中仕元心理的文学呈现方式[J]. 浙江大学学报,2006,(09).

J292.1

A

1009-4016(2017)03-0029-09