李苦禅对“书画同源”理论的实证与拓展

2017-10-10宋兴宇

宋兴宇

李苦禅对“书画同源”理论的实证与拓展

宋兴宇

文章系统梳理了自唐代张彦远以来的书画合一的主流书画理论,对李苦禅不同时期的创作实践和艺术见解进行了比对研究,总结和归纳了李苦禅对“书画同源”理论的拓展性贡献,系统阐释了中国书画“同源——分流——交汇”的发展规律。同时紧紧结合作者的专业创作指出,当今美术界要高度重视、充分挖掘传统文化的精神内涵,正确理解和科学运用“书画同源”的理论指导创作方向,防止陈陈相因、了无生气的传统定式和一味崇洋、“伪中国画”的造型时弊。

书画同源;书画互参;金石气;李苦禅

一、“书画同源”理论的形成和发展

“书画同源”理论是中华民族美术的重要理论之一。书法与绘画共源于中国哲学思想和艺术精神,共源于意象表现的美学特征和以线造型的艺术表现手法,尤其是在笔墨运用上具有共同的规律性,成为文人画兴起的重要理论根据之一。总观古代画论,“书画同源”理论可细述为三个系列:

1.书画同根

人类文明肇始,便不可避免地产生对事物记载的需求。人们从最初的结绳记事,逐步发展为以图记事,最终导致了文字的产生。图画与文字作为先民记事的工具,拥有相同的起源。分别以图画和文字为基础而产生中国绘画与中国书法,应属相同的起源。早在唐代,张彦远在《历代名画记·叙画之源流》中,第一次从理论上阐述了书画同源的问题:“颉有四目,仰观垂象。因俪鸟龟之迹,遂定书字之形。造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怀不能遁其形,故鬼夜哭。是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。”这是最早的“书画同源说”。他认为:在造字之时,书画同体而未分,文字的作用在于传意,绘画的作用在于见形,书与画本是异名而同体的事物。商周时代的甲骨文和金文中保存有大量图画文字,这些字具有象形、指事的功能,并具有一定的绘画因素。随着图画文字由图案化的形象符号逐渐演变为由线条构成的文字,逐渐形成了独立的书法艺术,而运用毛笔的线条来描绘图像,正是中国传统绘画的重要特点。在这一意义上,书法与绘画正是在同一出发点上发展起来的。

2.书画同法

首先是创作工具相同。中国书法与绘画的使用工具基本是毛笔、墨、宣纸。谢赫强调“骨法用笔”。“骨法”就是以线条为主要的表现形式,是构成点画与形体的支柱。因为线条是书画艺术的生命力,而线条的产生是通过毛笔勾勒出来的。中国书法与绘画不能离开宣纸,只有在宣纸上书写,才能产生出特殊的艺术效果和韵味。墨汁本来就是中国书画的血液。所以中国书画必须具备共同的三种工具。对书写性的强调,提升了绘画的境界。传统中国文人画,寥寥数笔,却有计白当黑之妙。其次是用笔技巧相同。书画两者用笔方法同为依靠手腕和手臂来控制行笔的速度,都是通过笔的中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋相互转换,与提、按、顿、挫、疾、徐等虚实变换的有机结合,并着重于手、眼、心三者之间的相互协调与配合,才能让笔下的线条有骨有肉、有质有韵,产生出较强的形式美与节奏感。宋代郭熙讲:“善书者往往善画,善由具转腕用笔不滞也。”(《林泉高致》)因为书画都要求转腕灵动而不迟滞,所以艺术家往往能书画兼擅。元代书画家赵孟頫在题《枯木竹石图》中说:“石如飞白木如籀,写竹还应八分通,若还有人能会此,须知书画本来同。” 明末董其昌,作画讲究笔墨韵致,以绘画用笔的从“描”到“写”,来达到绘画“士人气”的理想境界。黄宾虹讲:“书画同源,贵在笔法,士夫隶体,有殊庸工。”(《古画微》)潘天寿也曾指出:“把书法中具有高度艺术性的线应用于绘画上,就是中国画中的线具有千变万化的笔情墨趣,形成具有高度艺术性的线条美。”宗白华也对书画同源有以下论点:“引书法入画,乃成中国画的第一特点……中国画以书法为骨干,以诗境为灵魂,诗、书、画同属于一境层。”上述观点都强调了绘画用笔与书法用笔的相通之处。

3.书画同意

书与画都是意识形态的产物,是由一定的哲学思想和人文精神所决定的。二者虽分属不同类型的视觉艺术,但在漫漫历史嬗变中,一直共同遵循着中国抽象表现的美学特征,都强调“以形写神,以形写意”。中国绘画对对象不作精细的模拟,而是用简练的、概括的、有意味的形式,表现事物的本质,即“古画画意不画形”(欧阳修语)的写意手法。写意之意,即意境、意象、神韵。画意不画形,是把形作为托物言志之物,对形的要求是简约、概括、含蓄。齐白石“妙在似与不似之间”,可谓的论。中国画家笔下的物象,绝不是纯客观的再现,而是经过画家的提炼,成为画家心中的图式,一种带着浓厚个人感情与审美色彩的艺术形象。同样,书法家笔下的文字,具有不确定性的抽象意味,它是形与意的统一体。书法作品是书法家借助笔墨文字,创造出具有浓厚内蕴的,表现书法家深厚情感的艺术形式。

苏东坡说过,“书画本一律”。中国书画不仅在起源、用笔技法方面类似,而且在艺术意境的追求和审美要求上也有诸多相通之处。中国书画已经融合成不可分割的整体。“书画同源”是中国书画家的独得之秘,中国书法和绘画有别于其他国家的绘画艺术,自立于世界艺术之林。中国书画同宗同祖,几千年来的绵延发展,已经对中华民族的精神、情感、思想、品格等产生了深远的影响。

二、李苦禅对“书画同源”理论的具体实践

李苦禅先生是二十世纪杰出的中国画大师,他在传统大写意绘画尤其是花鸟画领域取得了卓越的成就,是继齐白石之后屈指可数的写意大家。在长期的艺术实践中,他坚守中国画的艺术立场,始终维护中国大写意绘画的精神正源,特别是对于“书画同源”理论,倾尽了毕生精力,引书入画,引画入书,书画互参,熔铸大美,以自己的不懈实践与探索,对这一古老理论作出了全新的诠释。他将中国画的文化传统、写意精神延伸到全新的文化语境,把传统花鸟画的一隅自赏拓展为表现自然万物的无尽生机与精神大美,用艺术召唤时代精神;把传统花鸟画的阴柔文弱,拓展为直抒胸臆的雄浑苍茫与激荡壮烈,用艺术激荡民族魂魄,达到了书画史上难能可贵的书画合一的境界。

李苦禅对“书画同源”理论的实践与探索,大体经历了三个阶段。

1.转益多师、由画及书阶段(新中国成立前)

李苦禅1899年生于山东省高唐县一个贫苦的农民家庭,自幼喜爱民间艺术,并在一位远房画工亲戚那里得到最初启蒙。中学时代李苦禅随绘画老师孙占群学习花鸟画,正式接触国画。目前所见最早的李苦禅的书法资料,是他19岁时花鸟条幅上的题款。从“弟超三李英杰涂”七字,可以看出他的书法是从楷书入手的,点画严谨,结体活泼,楷中带行,风格娟秀。

1918年暑期,李苦禅到北京大学画法研究会学画,开始接触西方绘画,受教于徐悲鸿,学习炭画并临摹油画,接受了徐悲鸿改良中国画的主张。1919年,近距离接受了蔡元培、李大钊、陈独秀、梁启超等人的新思想。1922年,李苦禅考入国立北京美术学校,开始接受正规的学院美术教育,奠定了扎实的造型功底。

1923年,拜师齐白石,受到齐白石诗、书、画、印全面修养的影响,对于书画同源的认识上升到一个全新的层级,他的书法开始确立行草书的基本风貌。书体进一步摆脱楷书的痕迹,大量使用连笔、牵丝等行书语汇,点画顾盼,线条飞动,书法风格由静态之美转向强调线条的力度与韵味,注重酣畅淋漓,沉着痛快。其间的书法笔力尚显外露,结体与行气还有师法吴昌硕、齐白石的影子。

进入30年代,李苦禅的书法进一步成熟,摹仿的痕迹渐淡,用笔逐步自主,大量使用飞白、枯笔,用墨进一步丰富,结体趋于险峻,意态跌宕。这一时期李苦禅的书风受到沈曾植的影响,行笔稳健,收笔果敢,以拙为工,以生为妙,以不稳为胜,浑然天成。此外李苦禅还收藏和临摹了王铎、傅山、黄道周、张瑞图、祝枝山等明清书家作品,取法广泛,博采众长,这是李苦禅书法上的积淀期。

到40年代,李苦禅逐步形成了中国画变革思想。他创造了一种将西画速写和中国笔墨相融合的创作方法,即先用铅笔或毛笔外出画速写,收集素材,练习造型,体察自然,然后用传统水墨技法精简和加工素材,以达到“写意地表达”。这种方法既保留了速写中的生活气息,又改造了传统中国画造型的偏颇、僵硬与单调,把笔墨、造型与生活有机结合起来,把西画的速写方法与中国书法的挥写性结合起来,初步形成了苦禅画派的个人风貌。

2.引书入画、风格初成阶段(新中国成立至六十年代)

自新中国成立至五六十年代,李苦禅的绘画艺术日益精进,成为北方写意花鸟画坛代表性的画家。李苦禅有机会收集古代书画作品与大量金石拓本,广泛游历名山大川和名胜古迹,开始大量创作独立的书法作品,形成了劲健流畅的草书体,个人面貌已然显现。李苦禅坚持数十年临写《郑文公碑》《好大王碑》《吊比干碑》《云麾将军碑》《石门铭碑》等碑帖。他要求学画的学生必须练习书法,再三强调“不练书法,不能画中国画,更画不成写意画”。

李苦禅在用笔上进一步超越了点画的法度,进入更加自由的境界。起笔轻松自如,行笔干净利落,中锋保持游刃有余,更加注重线条本身力度的呈现,充分利用飞白、出锋、断笔等手法,追求斩金截铁般的效果。大量的渴墨干笔,透出苍劲而不失华滋的意味。在结体上,务求险峻跌宕,斜中取正,增强动感,不拘绳墨。在章法上,强调字的大小错落,力避板滞,富于节奏与旋律,强化整体的美感,书写已进入“从心所欲不逾矩”的自由王国,形成了与吴昌硕、齐白石等前贤风格完全不同的书体。

图1 春意渐浓藤欲舞

这个时期李苦禅致力于传统笔墨与新题材的融合,书法对绘画的渗透意识更加强烈。一方面,他用书法元素来统领形象,练习金石书法来涵养笔力,把书法的潇洒遒劲和金石力度灌注到绘画之中。另一方面,打破中西边界,大胆借鉴西画的体积感、光影感和色调等各种元素,努力探索中国笔墨与物象表现相结合的新路径。他坚持写意,强调笔墨,绝非是完全脱离观众可识性内容的所谓“笔墨”,不是乌托邦,不是狂乱派。他在教学中常常强调“笔墨与他要表现的内容,好像地球与太阳的关系,地球的公转是它为表现内容服务,地球的自转是自我表现,它为表现内容的同时也表现自身的美。离开了太阳的地球是生存不下去的”。李苦禅坚持独立不倚的人格和艺术立场,传承和开拓中国笔墨和写意精神,并借鉴一切可资借鉴的外国艺术元素,充实民族传统艺术。

3.书画互参、金石熔铸阶段(七八十年代)

自70年代初至1983年,李苦禅的书法追求进入了一个迥异的境界,他的书法更加侧重金石气,书风由潇洒流畅变为深厚朴拙,以书入画、引画入书、书画互参的特色更加明显,炉火纯青,彰显大美。受齐白石篆刻取向和创作的影响,李苦禅着意搜求和学习金石摩崖造像等古代碑拓,主要有《石鼓文》《中山国石刻》《孔子庙碑》《礼器碑》《乙瑛碑》《好大王碑》等等,品种之丰,资料之齐,涵盖之广,鲜有人匹。

全面比照李苦禅一生各个时期的书画作品,在四五十年代金石元素还不明显,帖重于碑。至60年代,金石气日益显现。进入70年代重获作画自由后,李苦禅的书画风格出现了巨大转变,金石元素在他的书画中进一步彰显。在他生命的最后二十年,研究和临习金石原拓已成为每天的功课,一直到逝世前六个小时他还在临摹《景福殿赋》。他的书法进一步摆脱对绘画的依附地位,更加独立成幅。书法作品也开始由题跋小字转为巨幅榜书,书体呈现出书帖向碑拓的转变。李苦禅晚年尤其喜欢郑昭道的云峰山摩崖石刻,将其巨幅榜书的用笔方法吸收到自己的绘画之中,用笔转向苍厚沉实,古拙雄强,形成了全新的个性化写意风格。

这个时期李苦禅绘画风格已由轻松适意,一变而为凝重激烈,由五六十年代抒写闲情逸致的果蔬题材,一转而为表现壮怀激烈的古梅与雄鹰。通过将金石元素化为灵魂,灌注其中,他把传统花鸟画优美恬静的意境开拓为苍劲雄浑、气壮山河的新境界,充满了雄奇刚健之美和丰沛之气,凸显出强大的生命的张力。

三、李苦禅对“书画同源”理论的拓展性贡献

20世纪初期,在西方文化的强势冲击下,传统中国画受到前所未有的质疑,尤其是明清以来的写意画在与西方写实画的对垒中,遭遇了前所未有的批判。康有为认为“近世中国之画衰败极矣”。在这个大文化背景下,写意画甚至面临被取缔的危险。李苦禅在此逆境下,毅然选择和从事大写意花鸟画艺术,其勇气与自信实属不易。不仅如此,作为系统接受西画教育的新知识分子,他在进行中西融合的实践与探索中,力避中西绘画元素的机械组装,而是以“书画同源”为宗旨,从美学层面和笔墨灵魂的高度进行深入求索,作出了不可替代的贡献,实为近代以至新中国时期中国写意画的重要开拓者。这对当今中国画特别是大写意绘画仍然具有很好的指导和借鉴意义。

1.从本体论和具体审美层面,提出了“书至画为高度,画至书为极则”的全新理论,阐释了书画“同源——分流——交汇”的发展规律

李苦禅在长期的艺术实践中,对于“书画同源”的理论问题进行了深刻的思考,提出了一系列相关主张,其中“书至画为高度,画至书为极则”是李苦禅最重要的论断。“书至画为高度”,指书法艺术不仅书写文字,更要写出文字造型的形式美感,特别是书写过程的节奏韵律、动感气势,体现时间性,突出章法美。唐孙过庭说“翰不虚动,下必有由,同自然之妙”,清翁方纲说“天下无物非草书”,这是书法艺术之最高境界。李苦禅认为,书法的本质是“书为心画,随缘成迹”,进一步强调画家要随时感受万物之美,将自身融入到天人合一的情境之中。“画至书为极则”,绘画不仅仅是对现实物象的描摹,更是把握“似与不似之间”的合情合理的度,对物象进行锤炼取舍,出以笔墨,“写”出意象。这是李苦禅追求的以书入画、以画入书、书画同源又相互交汇的境界。他多次讲“我的字是画字,我的画是写出来的”。“常写字,那么在作画时不知不觉地用上。作画何以习书法?因为第一,画要雅,非雅即犷,雅为国画之要;第二,习书法,不仅可以增强腕力,而且可使魄力雄浑,气势豪壮,一笔一画在不觉中尽可洗去凡俗犷野之气息,提高人之品质,令其高尚耳。”

作为中国大写意绘画的追随者,面对“笔墨等于零”等美术思潮和绘画观念、绘画材料、表现手法空前丰富的当代美术,我一度迷茫,无所适从。总览近30年中国画坛,总觉中国画的特质在消退,纯粹性受到空前的冲击。当我再一次回顾中国画传统经典,重温中国古代画论,最终还是在“书画同源”上找到了精神的皈依和前进的力量。在创作《春意渐浓藤欲舞》(图1)的过程中,我尝试了多种材质和表现手法,一度画得很写实,但总觉多新意而乏内蕴,与写意精神渐行渐远。通过对李苦禅艺术主张的再审视、再思考,我抛弃了全光影式的西式写生手法、双勾填色的院体工笔手法和任拍年式的小写意手法,在对藤本植物造型适度提炼与夸张的基础上,引入中国书法的篆书和草书笔意,充分彰显藤本的旋律与节奏。用笔以中锋为主,辅以铡锋,注重连绵大草的使转纵横,关照墨色的浓淡干湿,呈现出藤线即书法、书法即藤线的有效交融,亦画亦书,亦书亦画,较好地表达了笔者的精神寄托,同时又合乎传统写意绘画的审美准则,达到了形与神、形与意的统一。

2.以中国传统书法笔意(金石意趣)融合西方绘画手段(特别是速写),有效改造中国画造型,打破了陈陈相因、了无生气的传统定式和一味崇洋、伪中国画的造型时弊

在中国历史上,传统的文人画曾因过于讲求笔墨产生了许多偏失,大大偏离了造型的基本准则,失去了对大自然的鲜活感受,进而演变为陈陈相因的陈腐模式,如千篇一律的山水画和千人一面的人物画。传统意义上的文人士大夫阶层已然解体,新时期的知识分子大多失去了国学与金石学的基本知识结构,缺乏诗书画印的综合修养,大写意画已经成为亟待拯救的国粹。在此大背景下,变革已成为大势所趋。很多中国画家在此过程中选择了事无巨细的工笔画,有的纯属在用中国的绘画工具画西洋画,在对形体进行补救的过程中失去了笔墨这个基本文化元素和大写意的基本特性。李苦禅是本着中西融合的道路、坚持书画同源的原则来进行变革的。外在的变革就是对传统写意花鸟画进行造型矫正。他往往先在外画速写,回来后再依据速写进行笔墨联系和形象推敲,采用纯粹的大写意笔墨,创造合乎中国审美情趣的艺术形象。他对齐白石的学习方法也是先领会其用心,体会其笔墨,学习其处理素材的方法,然后到大自然中画速写稿,融合前贤笔墨,抒发自身感受,开创自家格局。李苦禅借鉴速写的方法进入中国画,长期对照自然物象和实物标本进行写生和研究,使得造型准确生动,艺术形象更贴合观者心目中的物象理想。他的花鸟画结构停匀,夸张合度,一洗时人写意画的形象单薄、僵化畸形之弊,增强了对现实生活物象的表现力与感染力。在此项变革中,李苦禅紧紧抓住笔墨这个根本,强调以书入画,特别是增加金石意味,成功延展中西绘画的长处,开创了一片全新境界。

图2 百啭千啼唤春归

笔者系统学习过传统中国画技法,同时也受过美院素描、速写与色彩的系统训练,对西方绘画的造型方法和思维方式较为熟悉。在丰富多彩的大自然面前,我常常感到传统的方法不够用,一旦借鉴西方表现手法,又感到得形忘意,写意精神不足。死守传统、无视生活,则变成陈腐的“假遗少”;摒弃传统、生搬西法,则变成不中不西的“洋买办”。很显然,二者皆是“伪中国画”。在创作《百啭千啼唤春归》(图2)的过程中,我果断地抛弃传统粉本,丢掉徐青藤、任伯年、吴昌硕、齐白石的表现手法和笔墨架构,直接面对葱郁的原始森林,画了大量的速写,反复研究藤本的结构特点,做到了然在胸,如在纸上。回到画室,并不急于动笔,而是反复推敲,丢掉繁枝缛叶及光影变化,辅之以书法的笔意,加上局部的细部交待,重点表现万物复苏、细叶刚出的意境。在鸟的造型上,既不用西式写生法,亦不用传统概括法,而是从画面需要出发,大胆省略,以近乎剪影的方式出之。作品画成后,俨然是一幅线条的合奏,一曲春天的颂歌。作品较为准确地表现了春日初至、古藤初萌的季节特征,抒写了大自然生生不息的强大生命力。小鸟的鸣叫与吟唱,表达了笔者对生命与自然的讴歌。这幅作品已不是守旧的传统摹本,也不是肤浅的表象奴隶,而进入了自我吟唱、直抒胸臆的境地。作品还不成熟,但在彰显创新、表达真我的同时,具备了中国写意精神的纯粹性,代表了作者的艺术立场。

3.以引书入画、引画入书和书画相济的综合手段,调合中国墨法和西画光影,创造了独具民族特色和时代精神的墨法和体积表现方式

中国画的线条是形象塑造的基本手段,是一种高度概括的表达语言,它不受表象明暗与色相的限制。这一属性长于表现形状,但是拙于表现体积与质感,且单纯的线条表现形象易失之单薄。在具体形象的塑造上,李苦禅对墨的作用作出了全新的探索,结合西画的表现手法,把不同的墨色效果转化成造型元素,使之与物象的不同质感表现需要相结合,大大拓展了对于生命质感的表现力。他把浓淡墨色的使用与明暗体积感结合起来,因此他的禽鸟形象是立体的,具备很强的体积感。他把西画的高光留在鸟的小飞羽、翅肩、头顶等部位,眼神光则以两点行草笔意夹出来。对于鸟类不同部位羽毛质感,翅膀的浓墨与胸腹的淡墨交相映衬,对于甲介类躯壳的角质感,雏鸟的蓬松感,皆有不同的体现。他把齐白石画虾蟹的墨色迁移到雄鹰、鱼鹰、苍鹭等大型题材上,并且进一步发展了齐派的笔墨风格。他的浓墨“如同滚动的乌云,黑而不板”,他的淡墨“淡而不灰,若银灰的调子”。他的水墨大大丰富了画面的层次,创造了淡而厚的墨色效果,远承八大境界。李苦禅用墨色代替和概括了许多固有色,纯化了写意的艺术语汇,同时把透明的水色与浓重的墨色和石色巧妙搭配起来,色调和谐。对写意画中色与墨的关系,做到“用色如用墨一样须有笔墨感”。他通过中西互补、书画互渗,创造了独具民族特色和时代精神的墨法和体积表现方式。

自展子虔《游春图》至民国时期的中国画,已积累了完备的墨法,浓淡干湿焦,五墨皆备,不一而足。然而在长期的文人画审美标准影响下,中国画对色彩和体积的表现太过单纯含蓄,实有欠丰富。李苦禅的用色用墨和体积表现方式,绝非郎世宁,也非林风眠,也非蒋兆和,而是纯写意,给人启迪。

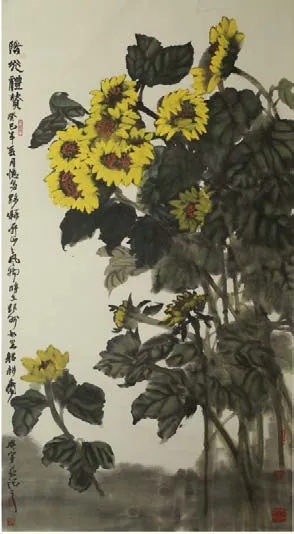

2012年夏天我在安徽黟县写生葵花时,面对金黄与碧绿所编制的强烈视觉冲击,画了大量速写和色彩小稿。在进行正式创作时,我舍弃了丰富的色彩细节,只取大的色彩感觉,以书法线型确立主干和枝条,以水墨铺底描绘叶片,在墨骨的基础上,用半覆盖性的石色提主色与明暗,以区分叶片的正侧反倚。在构图上大开大合,计白当黑,以右侧的枝干林立衬托左侧的一枝旁出,密处不透风,疏处可走马(图3)。这幅作品的色彩应用远比传统中国画绚丽,但绝非西画色彩学的再现;用线出枝用了复合色,但保持了中国画特有的书法线条质感。这样处理,既丰富了画面内容,造成了较为强烈的画面效果,又保持了大写意中国画以线造型、水墨淋漓的特有属性,是对李苦禅绘画理论的一次具体实践。

书画同源共源于中国的哲学思想与艺术精神,共源于抽象表现性的美学特征和以线造型的艺术表现手法。中国书法与中国绘画这两株深植于中国传统文化土壤中的连理树,枝干相通,环抱相生,生生不息。无视这个事实的所谓“传统”或“创新”,都背离了中国艺术的本质。当今美术界尤其要充分挖掘传统文化的精神内涵,正确理解和科学运用“书画同源”的理论指导创作方向,防止陈陈相因、了无生气的传统定式和一味崇洋、伪中国画的造型时弊。

图3 阳光礼赞

宋兴宇 武汉理工大学艺术与设计学院博士研究生

[1] 张彦远. 历代名画记[M]. 上海:上海古籍出版社,1986.

[2] 伍蠡甫. 中国画论研究[M]. 北京:北京大学出版社,1983.

[3] 俞剑华. 中国画论类编[M]. 北京;人民美术出版社,1986.

[4] 沈子丞. 历代论画名著汇编[M]. 北京:文物出版社,1982.

[5] 徐复观. 中国艺术精神[M]. 上海:华东师范大学出版社,2001.

[6] 刘曦林. 李苦禅纪念文集[M]. 北京:人民出版社,1994.

[7] 李燕. 李苦禅[M]. 武汉:湖北美术出版社,2002.

[8] 李燕. 李苦禅先生年表[M]. 北京:人民美术出版社,2009.

[9] 王森然. 李苦禅纪念文集[M]. 北京:人民出版社,1994.

[10] 徐悲鸿. 中国画改良之方法[J]. 北京:北京大学日刊,1918.

[11] 陈高华. 元代画家史料[M]. 上海:上海人民美术出版社,1989.

[12] 恽寿平. 南田画跋[M]. 杭州:西泠印社出版社,2008.

[13] 陈滞冬. 张大千谈艺录[M]. 南昌:江西美术出版社,1989.

[14] 汪子豆. 八大山人书画集[M]. 北京:人民美术出版社,1983.

[15] 王伯敏. 董其昌画禅室随笔[M]. 郑州:河南美术出版社,2002.

J212

A

1009-4016(2017)03-0022-07